Entretien avec Jean Gagnon

Directeur des collections

Jean Gagnon est depuis 2011 directeur des collections à la Cinémathèque québécoise après avoir occupé ce poste pendant un an de façon intérimaire, en remplacement de Pierre Veronneau. Détenteur d’un diplôme en Film Production de l’Université Concordia, il est spécialiste, entre autre, de l’art vidéo international, Gagnon œuvre dans le milieu des arts médiatiques depuis près de trente ans et a occupé différents postes au Conseil des arts du Canada, au Musée des Beaux-Arts du Canada, à la Fondation Langlois. À la lumière des défis immenses qui sont ceux des cinémathèques de par le monde quant à l’avenir de leurs collections, nous lui avons posé quelques questions pour mieux connaître son parcours et mieux comprendre la nature spécifique des enjeux des collections à la Cinémathèque québécoise… quel avenir, pour les cinquante prochaines années ?

——

Hors champ [HC] : Vous avez occupé plusieurs fonctions dans le passé. Pourriez-vous nous rappeler brièvement les grandes dates, les grands jalons de votre parcours ?

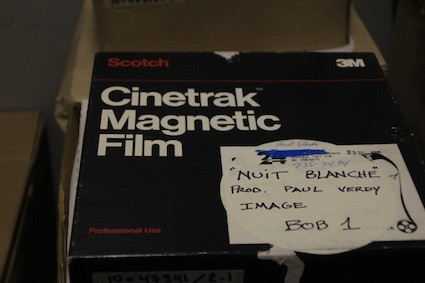

Jean Gagnon [JG] : J’ai étudié en production cinématographique à Concordia. Dans les années 80, je produisais en vidéo parce que c’était moins coûteux pour des jeunes sans argent. Je faisais de la réalisation, du montage et la caméra. Comme on disait à l’époque, on était des « producteurs indépendants » : on finançait un petit projet, on tournait, après on le distribuait généralement grâce au Vidéographe. Parallèlement à cette pratique, j’écrivais aussi dans des revues comme Possibles, 24 images, mais aussi pour Le Devoir un temps en 1984.

HC : Est-ce que Parachute existait déjà ?

JG : Oui, mais je n’ai pas écrit pour Parachute. Il y avait Vanguard, une revue qui n’existe plus, pour laquelle j’ai couvert des événements vidéo, notamment les premières Rencontres internationales de vidéo de Montréal, Vidéo 84, qu’avait organisé Andrée Duchaine, événement important cette année-là. Je me suis fait connaître comme ça. J’avais écrit aussi quelques articles pour 24 images sur la vidéo. À l’époque, ça ne courait pas les rues les gens qui pouvaient écrire sur la vidéo. Finalement, je réalisais des petits programmes pour Vidéographe, pour le Festival du nouveau cinéma et de la vidéo en 1985. J’avais aussi participé à des projets de distribution du Vidéographe qui m’avaient amené à me faire connaître et à voyager à travers le Canada et en Europe. Autour de 1988, le Conseil des arts du Canada me demande de postuler pour un poste. Je suis alors parti à Ottawa, et j’ai agi pendant trois ans à titre d’agent des arts médiatiques. Je m’occupais de tout ce qui touchait les médias électroniques, vidéo, audio et ce qu’on appelait aussi à l’époque « médias informatisés », avant que l’expression « nouveaux médias » s’impose. Je m’occupais des jurys et des programmes de subventions aux artistes et aux organisations. J’ai été là trois ans et demi. Très rapidement s’est ouvert le poste de conservateur des arts médiatiques au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) où je suis passé en 1991, et j’y suis resté jusqu’en 1998. Et ça, je le dis toujours, ça a été ma grande école. J’ai tout appris là!

La noir de… (1966) de Ousmane Sembène

À ce musée, il y avait un gros département de restauration, mais ils ne s’occupaient pas du tout de la restauration des films ou des vidéos malgré la présence de ces œuvres dans la collection. J’ai alors poussé pour qu’on commence à s’en occuper, mais comme il n’y avait pas de restaurateur du cinéma et de la vidéo, j’ai été de facto le restaurateur de film et vidéo. À vrai dire, je collaborais de près avec le restaurateur de l’art contemporain, Richard Gagnier, qui est maintenant restaurateur en chef du Musée des beaux-arts de Montréal. Il y avait un département audiovisuel au musée, la restauration vidéo pouvait se faire à l’interne du musée, puis quand il s’agissait de restaurer des films, on passait à l’externe. On avait fait la restauration d’un film de Michael Snow, Rameau’ s Nephew by Diderot (thanx to Dennis Young) by Wilma Shoen (1974), ainsi que quelques oeuvres vidéo notamment des œuvres pionnières de Noel Harding. J’ai passé huit ans au MBAC, et je m’occupais de plusieurs volets. Que ce soit le volet exposition ou programmation; j’ai fait une rétrospective Ousmane Sembene, une autre consacrée à Carlos Diegues, beaucoup de cinéma expérimental canadien et international, Rick Hancox par exemple; j’étais aussi responsable de la recherche et des publications accompagnant plusieurs de ces expositions et cycles cinématographiques. Je m’occupais aussi des acquisitions. C’était totalement privilégié, parce que c’était le seul musée d’art au Canada qui avait vraiment des budgets d’acquisition en art contemporain. J’avais annuellement 50,000 $ pour acheter des œuvres et, si je m’acoquinais avec ma patronne, Diana Nemiroff, qui était la conservatrice de l’art contemporain, je pouvais faire des acquisitions plus coûteuses avec elle. Alors, bon an mal an, j’acquérais pas mal d’œuvres en cinéma, vidéo, et j’ai fait l’acquisition d’œuvres interactives comme l’un des premiers portraits interactifs de Luc Courchesne, Portrait no 1 (1989). Tout ça était très intéressant et formateur.

En 97-98, je croise le chemin de Daniel Langlois. Il cherchait quelqu’un pour mettre en place sa fondation, qui n’existait pas vraiment encore. Je suis donc rentré chez Daniel Langlois pour mettre sur pied sa fondation et pour, à ma grande joie, organiser la première exposition de dessins d’Eisenstein à se tenir en Amérique du Nord depuis la mort du cinéaste; cette exposition inaugurée à Ex-centris en 1999 a été ensuite présentée au réputé Drawing Center à New York en 2000. Je suis resté dix ans avec la fondation Langlois.

HC : La Fondation et le centre de documentation étaient chevillés dès le départ ?

JG : : Au départ, il n’y avait pas de centre de documentation. Daniel en avait parlé au début, mais c’est moi qui lui ai vendu l’idée de faire un vrai centre de documentation. Parce que — et c’est une des raisons pour lesquelles je voulais créer ce centre-là — dans le domaine des arts médiatiques, de manière générale, excluant le cinéma, il n’y avait pas de centre qui accumulait de la documentation et des fonds d’archives… Je me suis dit qu’il fallait combler ce besoin-là. On ne faisait pas d’acquisitions d’installations, parce que ça prenait une infrastructure. On essayait plutôt de favoriser, soit par des subventions ou par d’autres moyens, que les musées en acquièrent. Mais ça n’a pas vraiment fonctionné, les musées n’acquièrent pas beaucoup d’œuvres de ce qu’on appelle vaguement « nouveaux médias ». Nous, ce qui nous préoccupait, c’était les fonds d’archives ou la documentation. On a monté une collection à peu près unique. On a des fonds d’archives importants comme celui de Steina et Woody Vasulkas ou celui d’Images du futur – un festival qui a eu un certain impact à Montréal entre 1985 et 1996, un fonds essentiellement constitué de bandes vidéo documentant l’évolution des outils numériques de production audiovisuelle; les archives audiovisuelles de 9 Evenings of Theatre and Engineering, dont le film original d’Alphons Shilling tourné lors des performances à New York en 1966 avec des artistes tels que Robert Rauschenberg, John Cage, Lucinda Child et bien d’autres. Par exemple, nous avons un ruban audio qui est l’enregistrement original de Variation VII de John Cage. Tout cela, en plus d’une bibliothèque étonnante, est depuis 2011 à la Cinémathèque. Quand Daniel Langlois a décidé de se retirer, il a fallu penser aux collections. Et dès 2006-2007, on avait commencé à faire des démarches auprès d’organisations susceptibles de prendre les collections de la fondation. On avait approché le Musée d’art contemporain, le Musée des Beaux-arts du Canada, l’UQAM, l’Université Concordia, l’Université d’Ottawa et la Cinémathèque. On avait quelques exigences : on ne voulait pas que la collection soit dispersée, on voulait qu’elle garde une certaine intégrité. Finalement, c’est la Cinémathèque qui a été la mieux positionnée. Je te dirais que j’étais assez content que ça soit la Cinémathèque, parce que tous les éléments de cette collection « cadrent » avec la Cinémathèque : les films et les vidéos sont à Boucherville, les fonds d’archives sont avec les collections afférentes et la bibliothèque est avec la médiathèque. De plus, cette collection témoigne des préoccupations et des intérêts de Langlois lui-même pour les rencontres de la science et des technologies avec l’art et le cinéma; Langlois, rappelons-le, fut le fondateur de Softimage dont le logiciel a quand même révolutionné les effets spéciaux et l’animation par ordinateur, ce pourquoi il s’est mérité un Oscar scientifique et technique de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Je préciserai que les discussions entre la CQ et la fondation avaient démarré sans moi, puisque j’avais quitté la fondation au début 2008 et quand je suis arrivé à la CQ, la directrice générale m’a demandé de conclure une entente et c’est à ce moment-là que l’idée d’un don en argent accompagnant le don de la collection est intervenue, ce qui aide grandement la CQ, non seulement pour accueillir cette collection, mais aussi pour améliorer notre site des collections en ligne qui n’a guère évolué depuis sa création il y a bien une dizaine d’années.

HC : Quand vous rentrez à la Cinémathèque en juin 2010, il y a des choses qui sont en place du côté des collections, mais le travail est imposant. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les choses que vous êtes parvenus à implanter depuis que vous êtes ici et, dans un deuxième temps, nous donner un état des lieux des collections et les défis qui sont les vôtres aujourd’hui ?

JG : Je ne parlerai pas des ressources humaines insuffisantes ni des manques de moyens financiers pour entreprendre divers chantiers, ni des réserves remplies presque à ras bord. Il faut peut-être rappeler que la direction des collections, en 2010, n’avait que trois ans. Pierre Véronneau a été son premier directeur et, malheureusement, il est tombé malade. J’ai occupé le poste pendant l’intérim. Puis, Pierre a jugé qu’il était temps de prendre sa retraite. Donc la jeunesse de la direction fait qu’il y a beaucoup de choses qui n’avaient jamais été faites. Par exemple, les politiques de la collection tenaient en vingt pages. Elles étaient d’une grande généralité et il y avait beaucoup de questions qui n’étaient pas du tout mentionnées. Le mot « numérique » n’apparaissait pas et la dernière révision remontait à 2005. Ce fut donc une priorité. Nous avons maintenant des politiques de collection plus à jour et plus complète. Une telle politique est fondamentale dans une organisation comme celle-ci, notamment en ce qui concerne les normes que l’on applique pour différentes choses, des normes qui évoluent, et pour encadrer le travail du personnel responsable du traitement et de la gestion de nos énormes collections. Quelles normes applique-t-on? Aux collections afférentes, on numérise des images depuis des années. Ça représente des milliers d’images et il n’y avait aucune norme écrite. Par exemple, en terme de définition, un négatif couleur est numérisé dans quel format de fichier et sur quel support de conservation est-il conservé? Une politique, ça ne te dit pas tout ce que tu fais, ça te donne un cadre pour savoir que dans telle situation, face à tel type de document ou d’objet, compte tenu du matériau ou de l’objet que tu dois traiter, tel principe ou telle norme ou telle action doit s’appliquer. C’est l’une des choses importantes qui m’a occupé en arrivant avec le personnel des collections.

L’un des gros morceaux pour quiconque prend ce poste est la base de données Cine/TV qui permet la gestion de toutes les collections. La CQ l’a développé depuis les années 1990 et elle est propriétaire du code source et peut donc la développer à sa guise. Mais sa technologie est obsolète et il faudra la migrer sur une nouvelle plateforme de programmation, une opération coûteuse. Sans entrer dans des considérations fastidieuses et techniques, j’ai fait analyser un seul des modules de Ciné/TV, le module FILMS, par un étudiant en maîtrise de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) et cette étude nous a permis de constater que la structure des métadonnées n’est pas toujours normée et qu’il manque des modules essentiels à toute base de données de gestion de collections comme celles-ci, notamment un module de gestion des agents et un module de gestion des acquisitions. Nous avons pu, grâce à une subvention du programme d’aide aux musées de Patrimoine canadien, créé un « onglet numérique » nous permettant de gérer certains types de métadonnées spécifiques aux fichiers numériques audiovisuels. Malgré tout, cette base de données « fait la job », tout comme la base de données de la collection Langlois, mais Cine/TV nécessite des investissements constants, des améliorations et ajustements fréquents et devra bientôt être migrée sur une nouvelle plateforme technologique, des démarches complexes et coûteuses. Alors pour un nouveau venu, au début, la courbe d’apprentissage est sérieuse. La base de données étant l’outil de gestion des collections, c’est une part importante de mes préoccupations. De plus, cet outil est intimement lié à l’évolution des règles de catalogage et désormais les outils informatiques et les nouvelles plateformes impliquent la traduction de ces règles en implémentations diverses d’encodage répondant à des normes internationales favorisant l’interopérabilité.

Évidemment, les choses sont très très lentes ici et le gros problème c’est le manque d’argent et de ressources humaines. Depuis que je suis arrivé ici j’entends parler du Grand chantier des collections. Le Grand chantier, quand je suis arrivé, c’était une personne à Boucherville qui cataloguait et traitait des films. À une personne, t’en as pour 50 ans juste pour faire l’inventaire complet des films à condition que rien de nouveau n’entre plus dans les collections! Et on ne se préoccupait pas des bandes vidéo qui doivent urgemment être numérisées sous peine de les perdre définitivement. Alors, le grand chantier c’est un peu une farce! En plus, le montant descendait d’année en année. Quand je suis arrivé, c’était 100 000 $, après ça c’était 75 000 $, 50 000 $, puis là c’est fini.

L’autre gros morceau auquel nous avons dû faire face, c’est l’arrivée du cinéma numérique en salle et qui a des conséquences pour le dépôt légal. Il fallait établir notre norme de réception de ces films et non pas laisser les producteurs nous envoyer tout et n’importe quoi. On a étudié la question et on s’est aligné sur la norme du DCI [Digital Cinema Initiatives – regroupement des majors américains établissant les normes de projection] dans les cinémas. On a regardé qu’est-ce qu’il y avait dans un DCP [Digital Cinema Package – ensemble de fichiers numériques où sont stockées entre autres les images du film] et on s’est assuré que tout faisait notre affaire. Le format JPEG-2000 est un format ouvert que de grandes archives de films ont déjà adopté. Pour le dépôt légal, on ne prend que le DCP. Pour l’instant, on n’a pas encore ouvert la vanne pour faire entrer les DCDM [Digital Cinema Distribution Master qui permettent de produire les DCP, dans la collection régulière, parce que ça représente toutes sortes de problèmes, à la fois financiers et techniques. On est très prudents avant d’ouvrir les portes. Pour l’instant, on s’en tient au DCP dans le cadre strict du dépôt légal.

HC : Les producteurs sont-ils sensibles aux enjeux de conservation ?

JG : PPas beaucoup. Ils ne sont pas contre, mais la conservation de leurs archives est vue en fonction des réexploitations possibles que les nouvelles plateformes promettent. Eux, ils ne perdent pas leurs chemises à nous faire des copies, ils peuvent le mettre dans leur budget de production. C’est permis par la SODEC et le Conseil des arts et lettres. Donc, en principe ça ne leur coûte pas beaucoup pour le dépôt légal. Il est clair en tout cas, compte tenu de notre expérience avec certains dons en traitement provenant d’importants producteurs que leur temps et leur attention sont d’abord consacrés à la production et que la conservation n’est pas une priorité immédiate.

HC : Mais combien le font à l’étape du budget ?

JG : Ça, je ne sais pas. Mais, si tu prends le fait que la Cinémathèque n’a pas été conviée aux discussions du Groupe de travail sur les enjeux du cinéma au Québec, ça t’indique que la préoccupation de la conservation n’est pas la première. Ils sont plus occupés par des questions du genre « Pourquoi il y a moins de monde dans nos salles? », « Pourquoi le cinéma québécois ne fait pas 12 % comme certaines années dans les années 2000? Comment profiter des possibilités des nouvelles plateformes de diffusion? »

HC : Il faudrait créer un lobby de la conservation pour rendre les pouvoirs publics, les producteurs et les distributeurs sensibles à cette question.

JG : Ce lobby, au Québec et au Canada d’ailleurs, il n’existe pas vraiment pour ce qui concerne le cinéma, la télévision, la vidéo et les nouvelles plateformes. Et on est à une époque où les gens confondent beaucoup la numérisation pour la diffusion et la numérisation pour la conservation. C’est bien sûr relié, mais ce sont deux choses différentes. Pour le moment, il faut plutôt faire le constat qu’il y a peu de financement pour cette tâche importante de la sauvegarde des images en mouvement. Il faut aussi noter qu’il n’existe pas non plus de programmes de formation au Canada spécifiquement dédié à la conservation et à la préservation du cinéma et de l’audiovisuel.

HC : Et il y aussi ce fantasme de la numérisation comme étant moins chère, moins lourde et éternelle. C’est toute une série de lieux communs qu’il faut absolument déconstruire auprès des pouvoirs publics et des producteurs.

JG :Exactement. Ou plutôt, nous avons affaire à la fonction de méconnaissance du fantasme qui fait confondre la réalité de l’accès accru et facilité par le numérique avec la permanence de l’artefact de mémoire que l’on veut préserver. Nous sommes membres du Réseau québécois de numérisation du patrimoine avec le Musée d’art contemporain, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation, et plusieurs autres. On est une vingtaine autour de la table lors des réunions et pour la plupart, la numérisation des collections signifie photographier les collections (objets, photos, cartes, etc.) et gérer des fichiers images pour la conservation et l’accès. Alors, à un moment donné, j’ai l’impression d’être un extra-terrestre quand je pense aux coûts d’un scanner de film ou à certains appareils de numérisation pour la vidéo et au temps nécessaire pour la numérisation ; en anglais on parle parfois de « time-based media » à propos du cinéma et donc numériser des œuvres cinématographiques prend beaucoup de temps. Sans vouloir réduire la complexité de la numérisation de collection de photographies ou de journaux, il reste qu’il y a une complexité particulière avec l’audiovisuel et avec les fichiers que la numérisation génère. Notre plan de numérisation des formats vidéo analogiques et obsolètes a été chiffré. Pour numériser toute la vidéo qui appartient à la Cinémathèque, pas les dépôts, c’est-à-dire plus de 15 000 heures – il en coûterait 1.5 $ millions sur quatre à cinq ans. Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de financement pour démarre ce plan, bien qu’une somme de 50,000 $ a été demandée et obtenu (sous réserve que le Gouvernement renouvelle son financement à ce programme, ce qui semble ne pas avoir été fait) auprès du Réseau québécois de numérisation du patrimoine lors du premier concours en 2012 pour numériser le fonds PRIM d’art vidéo acquis à l’été 2012.

HC : Et ce sont les collections qui sont les plus précaires en ce moment.

JG : Exactement. Je donne souvent l’exemple des émissions d’Alain Stanké. Ça nous a été donné. Là-dedans, il y a du ¾ de pouce, du 1 pouce. Alain Stanké faisait de grandes entrevues avec de grandes personnalités. On a tout ça en format vidéo obsolète. Si on perd ça, on perd peut-être des choses importantes sur notre histoire. Un autre exemple serait le fonds PRIM d’art vidéo que nous avons acquis et que la subvention du RQNP doit nous permettre de numériser; dans ce fonds on a plus de 30 ans d’art vidéo à Montréal, des œuvres et documents vidéo de Suzy Lake, Françoise Sullivan et beaucoup d’autres noms importants de l’art québécois; les premières œuvres de François Girard ou des témoignages du travail d’artistes étranger de passage chez PRIM à diverses époques. Si on n’agit pas rapidement beaucoup de ce matériel va disparaître et nous perdrons non seulement des œuvres, mais une documentation importante sur la télévision ou la pratique de la vidéo indépendante et artistique.

HC : Est-ce que la Cinémathèque justement a commencé à conserver des machines ?

JG : Oui bien sûr, nous avons des lecteurs pour les formats les plus courants, mais il faudra tout revoir ça quand nous pourrons mettre en place le plan de numérisation. Pour le moment, nous faisons numériser la vidéo, au besoin, en contrat externe. Quand on a chiffré le plan de numérisation de la vidéo, on a aussi comparé le coût en externe et en interne, et il est nettement plus économique de faire le travail nous-mêmes, sans parler des avantages quant au contrôle de la qualité. Par rapport aux collections, il y a un événement assez nouveau : la disparition très visible du support pellicule.

HC : On a fait une entrevue avec Ti-Guy, le projectionniste, et c’est un peu sa conclusion : «Quand je vais prendre ma retraite, qui va me remplacer ? »

JG : Ça m’amène justement à la question de la relève. Ti-Guy, ce n’est pas une jeunesse, moi je ne suis pas une jeunesse, les gars de Boucherville ne sont pas des jeunes non plus et dans ce foutu pays, il n’y a pas de formation. Il faut aller aux États-Unis – à Rochester ou New York – ou en France, à l’INA. On est en train de se dire qu’on a un rôle à jouer là-dedans. Peut-être va-t-il falloir créer des programmes de formation, des écoles d’été, puisqu’il y a un besoin dans la francophonie, en Afrique, dans le Maghreb, en Asie… On est en train de brasser un peu ces idées-là pour voir ce qui peut être jouable. Entre temps, on reste quand même avec le problème. Ça me préoccupe beaucoup la relève pour les collections et pour la programmation, cette conservation des savoirs. Comment s’y prend-on? On s’y prend notamment par la documentation que l’on conserve sur les appareils et leur fonctionnement, mais il faudrait sans doute aussi un projet d’histoire orale des techniques du cinéma avant que ceux qui possèdent les expertises et les savoirs ne soient plus là.

HC : Est-ce que les programmes en muséologie au Canada ont commencé à intégrer la question du cinéma et des images en mouvement ?

JG : Un peu. Je suis allé récemment à l’EBSI (École de bibliothéconomie et des sciences de l’information) où ils donnent un cours sur les archives non textuelles et où j’ai fait un cours sur le cinéma et l’audiovisuel. Dans les cours de muséologie, pour ce que j’en sais, ils y touchent, parce qu’il y a beaucoup de vidéo dans les collections. Une partie de la formation peut se donner là, mais elle n’est pas complète. Mais notre gros problème, c’est l’audiovisuel comme tel. Quelqu’un qui a une formation en muséo ou en archivistique – qui a vu comment traiter des objets de musée ou des documents iconographiques ou des archives papiers –, il ne sait pas grand-chose sur la différence entre un négatif, un interpositif, un interneg, un son optique, un son magnétique ou sur les subtilités de la vidéo analogique ou SD. Ils n’ont pas cette formation. J’aimerais que la Cinémathèque prenne sa place pour créer des formations avec les universités, les cégeps et d’autres organisations. On pourrait dire à Concordia ou à l’Université de Montréal : ouvrons un cours Conservation et préservation du cinéma et de l’audiovisuel. Une partie se ferait dans les salles de classe à Concordia ou à l’Université de Montréal et une partie se ferait à la Cinémathèque. Ça pourrait se concocter cette affaire-là. Ça peut être une école d’été avec des programmes de stage. Il y a toute sorte de formules possibles.

HC : Je sais que vous fréquentez un peu les congrès de la FIAF. Les problèmes de la Cinémathèque ne sont pas dans une bulle, ils sont communs. Quelles impressions retenez-vous de ces congrès, ou d’autres rencontres entre archivistes ?

JG : Tous les gens, dans le monde des archives de films, sont un peu à la même place par rapport au cinéma numérique et à la disparition de la pellicule. Il y a beaucoup d’interrogations. Certains disent que la pellicule ne va pas disparaître immédiatement et qu’elle va peut-être même perdurer. Quelqu’un faisait remarquer que la seule division de Kodak qui faisait de l’argent, c’était la division de pellicule. Les Américains qui étaient présents nous disaient qu’il croyait possible que cette division-là puisse être rachetée pour la maintenir en service, tandis que les autres divisions de Kodak vont peut-être disparaître 1 . Il y a sur le site de la FIAF le rapport d’enquête de la commission technique sur la consommation de pellicule parmi les archives de film et les cinémathèques. À part de ça, quand on se compare on se console; il y a des archives beaucoup moins choyées que nous, mais aussi plusieurs beaucoup mieux nantis.

HC : Un des choses que vous avez évoqué au début, c’est le fait que la direction des collections est quand même jeune. À l’époque les collections et la programmation étaient fusionnées. Est-ce que ça vous gratte de ne pas faire de programmation ?

JG : J’ai fait l’expo sur la télé présentée cet été et qui s’intitulait, Volets du village global. Mais ça ne me gratte pas tant que ça. J’ai un projet de programmation. Quand ça va être mûr, je vais en parler à Fabrice, mais ça renvoie davantage à des intérêts personnels. Présentement, je fais des recherches sur le cinéma et le tango, parce que je danse le tango. Je m’en vais à Buenos Aires en août et j’ai pris contact avec les cinémathèques là-bas. Ça pourrait être drôle de faire quelques séances de films. J’ai une liste, à ce jour, de plus de 100 films, majoritairement argentins. Mais je vais voir… C’est à peu près ma seule velléité! (rires)

HC : Mais pour revenir un peu à la question des musées, pourquoi sont-ils aussi craintifs devant la vidéo et le film, alors qu’ils sont maniaques de la conservation de photographies, de diapositives, etc. ?

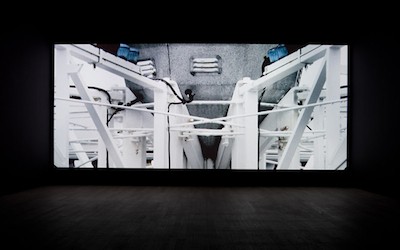

JG : À vrai dire, ils ne sont pas craintifs à l’égard de la vidéo ou du film; ceux-ci sont partout dans les musées, galeries et biennales d’art contemporain. Puis aussi, les musées d’art ne sont pas des archives. Nous on se définit comme archive et moins comme collection d’œuvres, même si on a des œuvres de cinéma. Tandis que les musées d’art, c’est plus des collectionneurs d’œuvres. Par exemple, Pascal Grandmaison fait des œuvres en films ou en vidéo, le plus souvent une seule projection sur un mur ou un écran plat dans une salle et certaines oeuvres portent sur le cinéma. La plupart du temps, ces œuvres sont des « éditions limitées » à quelques exemplaires. Pascal Grandmaison est un artiste prisé des collectionneurs d’art contemporain. Une œuvre de Grandmaison va se vendre, je ne sais pas moi, disons 15,000 $, alors ils vont en acheter une à la fois. Mais ses masters à lui, ils sont où? Parce que les musées n’acquièrent pas, ou très rarement, les bandes maîtresses, ce qu’on appelle dans notre jargon les « éléments de tirage ». Alors, bien que je comprenne la position qu’on a prise dans le passé de ne pas collectionner de l’art vidéo, je pense qu’on n’avait pas une idée très précise ou très juste de ce que font les musées d’art et comment ils le font par rapport au patrimoine des images animées. Moi je faisais partie d’un petit groupe dans les années 80, nous étions des jeunes qui faisions de la vidéo comme Luc Bourdon, François Girard, Bernard Hébert, Luc Courchesne, Robert Morin. Nous sommes tous partis faire toute sorte de choses; François Girard fait diverses choses entre des mises en scène à l’étranger ou à Toronto et des films qui ont un certain retentissement international, mais il n’est pas vraiment autour de nous; Luc Courchesne a mis ses efforts dans la création et le développement de la Société des arts technologiques (SAT). Alors la CQ, au fil du temps, s’est aliénés beaucoup de monde et des énergies qui auraient pu converger vers elle. On pourrait aussi dire la même chose des relations avec des mécènes comme René Malo ou Daniel Langlois qu’on n’a pas su amener à nous ou garder près de nous. Il y avait simplement un désintérêt et Pierre Véronneau me l’a confirmé : ils ne voulaient rien savoir de la vidéo par exemple. Et pour moi, c’est une erreur stratégique, c’est-à-dire que la CQ aurait eu plus de « bangs for its bucks » en s’acoquinant avec des artistes qu’en essayant de s’acoquiner avec les producteurs de télé, ce qui n’a pas vraiment fonctionné jusqu’à maintenant. La télé est importante, mais la télévision non plus n’intéressait pas beaucoup les anciens directeurs de la programmation et de la conservation de la Cinémathèque.

Half of the Darkness (2011) de Pascal Grandmaison

Certains s’interrogent sur l’étendue des collections et sur la mission que la CQ se donne. En tout cas, quand je suis entré en fonction, le mandat était étendu au Cinéma, à la télévision et aux nouveaux médias. Ce n’est pas d’hier que la CQ étend son mandat. Prenons la télévision, à propos de laquelle il y a une sorte de légende qui voudrait que le Gouvernement du Québec ait mandaté la CQ autour de 1992 pour conserver la production télévisuelle privée. Quand on me répétait cette légende, je demandais qu’on me montre le contrat avec le gouvernement nous donnant ce mandat et comportant les ententes financières à cet égard; nous avons cherché ce document sans le trouver; et si la CQ a accepté un mandat du gouvernement sans entente financière, et bien, quelqu’un dormait au gaz. En fait, il n’y a pas un tel mandat, avant le dépôt légal de 2006, venant du gouvernement, seulement une recommandation dans La politique culturelle du Québec : notre culture, notre avenir (1992) qui n’a jamais été concrétisée dans une entente donnant un mandat à la CQ avec compensation financière, ni dans une loi. C’est plutôt la CQ qui a étendu elle-même son mandat pour englober cette production télévisuelle. La réalité, quant à la télévision, c’est que des séries cultes ou importantes comme les productions de Rock et belles oreilles ou La Petite vie pour ne nommer que ces deux-là, ne sont pas dans les collections de la CQ. Les producteurs gardent toujours leur matériel avec eux.

HC : Comment priorisez-vous les défis ?

JG : Il y a tellement à faire que prioriser est difficile. Par exemple, il faut traiter les acquisitions en cours ou prévue même si le moratoire a ralenti l’entrée de nouvelles archives dans nos collections, mais il y a des impératifs, les donateurs à nos collections ont des attentes et il faut faire le travail; il faut traiter les demandes d’accès internes et externes aux diverses collections. Ça, c’est ce qu’on ne peut pas comprimer dans le temps, nous livrons des services. Mais il y a tout ce qu’on n’arrive pas à faire de manière efficace, c’est-à-dire cataloguer et traiter les arrérages dans les collections de films comme aux collections afférentes et à la médiathèque. Pour pouvoir le faire, il faut planifier la main d’œuvre et le temps que cela prendra pour en déterminer le coût et trouver le financement de l’opération. Une fois cela fait, nous pourrions enfin savoir ce que recèle chaque collection (films, afférentes, documentation non encore catalogués) et compléter la cartographie de nos collections. Une fois cartographiées, nous pourrions ensuite concevoir un plan d’action pour la gestion des collections : retrait d’inventaire, œuvres dans le domaine public versus celle dont les droits sont encore exploités, œuvres et éléments nécessitant des interventions de sauvegarde [numérisation, etc.], sans parler des possibilités nouvelles qui s’offriront alors pour les chercheurs comme pour les programmateurs de la Cinémathèque.

Tantôt, nous parlions de la nécessité de conserver les expertises pour garantir qu’on puisse projeter des films dans le futur et en connaître les paramètres techniques d’origine. Ça pour moi ça fait partie des développements que l’on peut appeler « stratégiques ». J’évoquais plus haut la numérisation et l’expertise à développer dans le domaine spécifique de la conservation et de la préservation du cinéma et des images animées, ainsi que des programmes de formation également à développer, qu’ils soient à base de stage, d’enseignements au collégial ou à l’université, ou de projets de recherche et développement. Tout ça, ce sont des priorités, non pas immédiates, mais que je considère stratégiques non seulement pour la Cinémathèque, mais aussi pour le milieu de la recherche en cinéma, télévision, vidéo et nouveau média. Mais aussi, la disparition de la pellicule et de la technologie associée à celle-ci, nous oblige à des réflexions à l’égard de la préservation des savoirs et des expertises autant que cette technologie : pourquoi garder et maintenir les projecteurs et l’expertise liés à ce que des archivistes de films appellent le « film experience », qui suppose la performance d’un artefact, le film sur pellicule? Je ne suis pas sûr qu’il y ait des arguments qui peuvent convaincre tant de monde et surtout nos bailleurs de fonds d’investir ce qu’il en coûtera aussi pour maintenir ce système. Nous, on peut se faire convaincre très facilement, mais convaincre le monde extérieur… Je ne suis pas sûr d’avoir déjà lu un argument irréfutable ou hyper convaincant à cet égard. Ce qui me préoccupe beaucoup, c’est qu’avec la fin de la pellicule, un jour ou l’autre, il va falloir que l’on maintienne des machines, des projecteurs de films, conserver une expertise. Et ça, l’expertise, les savoirs constituent un patrimoine immatériel très précieux. Le débat est ouvert et il va bien au-delà de la simple question technique : le cinéma a changé et on pourra lire en parallèle deux livres pour comprendre les enjeux, les hésitations et les paradoxes transformant le cinéma et sa réception : Film Curatorship, Archives, Museums and the Digital Marketplace [2005], dialogues entre plusieurs spécialistes des archives de film comme Paolo Cherchi Usai, David Francis, Alexander Horwath, Michael Loebenstein et La querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions [2012] de Raymond Bellour et particulièrement son premier chapitre intitulé « Querelle ».

Il y a enfin toutes les nouvelles plateformes qui permettent de diffuser et de créer. Pour les jeunes cinéastes, ces plateformes nouvelles sont des moyens valables. Ce n’est pas mon cas personnellement, mais il pourrait y avoir des gens dans notre milieu qui regardent ça de haut. Mais si pour ces jeunes cinéastes-là c’est valable, il faut s’en préoccuper aussi. Comment garde-t-on au moins une trace de tout ça dans nos collections et dans notre programmation?

HC : Il y aussi une question que je me pose de plus en plus en me faisant violence, c’est s’il ne faut pas, comme société, comme civilisation, accepter que des pans entiers de manifestations culturelles disparaissent ? Il y a peut-être un côté salutaire à l’idée d’accepter de ne pas tout conserver.

JG : De toute façon, on le sait, historiquement depuis le début de la civilisation humaine on n’a que des traces, peut-être 5 % de tout ce que l’humanité a produit. Depuis la création du web, on a déjà perdu la majorité des premiers sites ou la capacité d’accéder à leur contenu; c’est un peu le même problème pour ce qui se produisait avec les cédéroms ou DVDROM interactifs dans les années 1990. La fonction de l’oubli versus la nécessité de la mémoire, c’est toute une dialectique. Oui, c’est peut-être un peu salutaire que l’on ne garde pas tout.

HC : On a couvert pas mal de choses. Merci beaucoup Jean.

Propos recueillies par André Habib le 11 juillet, retranscrits par Yann-Manuel Hernandez et revus par Jean Gagnon. Photographie des archives de Boucherville : Yann-Manuel Hernandez.

——

À LIRE DANS CE DOSSIER:

Entretien avec Robert Daudelin d’André Habib

Entretien avec Fabrice Montal de Serge Abiaad

Entretien avec Guy Fournier d’André Habib et Yann-Manuel Hernandez

Entretien avec Marco De Blois de Serge Abiaad

Entretien avec Pierre Jutras d’Antoine Godin, André Habib, Nicolas Renaud

Entretien de Karine Boulanger de Serge Abiaad

[Mandat élargi, mais à quel prix ?->498] de Pierre Véronneau

Dans les beaux draps de la Cinémathèque de Mathieu Li-Goyette

Entrailles de Yann-Manuel Hernandez

Notes

- L’Entrevue a eu lieu avant les récentes annonces de Kodak qui, en l’occurrence, ne disaient rien sur l’avenir de la division produisant la pellicule. ↩