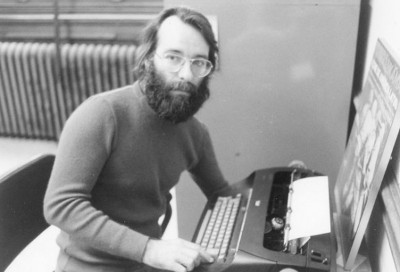

Entretien avec Robert Daudelin

La Cinémathèque québécoise a inauguré, à grandes pompes, le 18 avril 2013, les célébrations de son cinquantième anniversaire, en présence d’un vaste et distingué gratin, au cours d’une soirée mémorable à bien des égards. Pour célébrer à sa manière la Cinémathèque québécoise, la revue Hors champ, qui occupe une tribune à Globe Sonore, a voulu rencontrer la personne qui a sans doute, plus que quiconque, façonné l’identité de cette institution qu’il a dirigée pendant trente ans, de 1972 à 2002, Robert Daudelin. Puisque la Cinémathèque québécoise a les yeux résolument tournés vers son avenir, nous nous sommes dit qu’il ne serait pas une mauvaise idée d’être un peu anachronique, et de replonger un peu dans le passé et de demander à Robert Daudelin, qui a suivi toute cette aventure, de nous y accompagner. Il est possible d’écouter cet entretien, en deux parties, sur le site de la radio Web culturelle [Globe Sonore->www.globesonore.org].

——

Hors champ : Robert Daudelin, vous êtes nés à West-Shefford (Bromont) en 1939. À quand remontent vos premiers souvenirs de cinéma ?

Robert Daudelin : À West-Shefford justement. C’était à l’époque un tout petit village, sans rue principale asphaltée, où il n’y avait pas de cinéma. Le cinéma le plus proche était à Granby et je n’y allais jamais parce qu’il n’y avait pas de voiture dans ma famille. Sauf que l’été, il y avait un projectionniste itinérant qui faisait les villages de la région à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui venait dans une salle de danse désaffectée, une fois par semaine, avec notamment des westerns (Roy Rogers, Hopalong Cassidy), des films musicaux avec Bobby Breen et un serial chaque semaine. Il avait un projecteur 16mm qu’il installait et on se retrouvait là une fois par semaine. J’avais un oncle aussi qui était devenu montréalais et était technicien à Radio Canada. Il venait périodiquement nous visiter et il apportait avec lui un projecteur 16mm et quelques films qu’il projetait à la maison ou à l’école du village. J’ai donc vu des films comme ça. Mais le premier, le vrai souvenir de cinéma qui est antérieur à ces projections là, c’est dans la sacristie de l’église catholique de mon village. Un jour, toute l’école était allée voir un film, en début de soirée, présenté par un missionnaire qui rentrait d’Afrique : un film de fiction qui racontait l’histoire d’un père blanc qui avait consacré sa vie aux lépreux et qui en mourait. On voyait beaucoup de lépreux dans le film, de sorte que je n’ai pas dormi pendant six mois. C’est donc un souvenir très précis que j’ai du premier film que j’ai vu et qui m’a marqué très profondément.

HC: C’était un sacré baptême des images.

RD : Ça l’était effectivement et en plus c’était dans la sacristie. Mais il y a une suite à ça qui est très marrante. Un jour, j’étais avec Eileen Bowser, qui était alors conservateur au MOMA à New York et Jacques Ledoux de la Cinémathèque Royale de Bruxelles; on était tous les trois dans un taxi – je ne me souviens plus dans quelle ville – et Ledoux dit : « C’est quoi le premier film que vous avez vu? ». Eileen, qui était originaire de l’Ohio, avait vu un western et moi je raconte mon histoire de père blanc chez les lépreux et Ledoux me dit : « Merde Robert! T’as commencé par un film belge! ». Et il me donne le titre, que j’avais complètement oublié. Je le note et, en revenant, je vérifie à la Cinémathèque : il y avait trois copies dans la collection, le film ayant circulé un peu partout au Québec.

Mais ma vraie cinéphilie date plutôt de mes années de pensionnaire du cours classique à Montréal. Les jours de pluie on projetait des films qui venaient notamment de chez France Films, parfois de Rex films et, un peu plus tard, à l’époque où les ciné-clubs s’installent dans les collèges classiques, on loue les films chez J.A. Lapointe qui a été un personnage très important dans la distribution au Québec et qui était la principale source d’approvisionnement de films dans les collèges classiques. Assez tôt, je me suis retrouvé actif dans le ciné-club du collège, avec un certain droit de regard sur la programmation. Comme tous les ciné-clubs des collèges, ce ciné-club était lié à l’équivalent du Centre catholique du cinéma où l’on retrouvait notamment Léo Bonneville et la revue Séquence qui était très active sur ce terrain-là. L’équipe de Séquence était responsable des camps de cinéma où l’ont voyait un ou deux films par jour avec des conférenciers. J’avais peut-être 14-15 ans quand j’ai commencé à aller dans les camps de cinéma, or plusieurs des conférenciers que j’ai entendus là, je les ai recroisés plus tard : Pierre Castonguay, qui est devenu un réalisateur important à Radio-Canada, Guy Beaugrand Champagne, Gilles Sainte-Marie, etc. On retrouvait là une génération d’intellectuels qui prenaient le cinéma au sérieux; ceux qui ont publié les premières revues de cinéma – tout ça un peu beaucoup sous l’égide de la Jeunesse étudiante catholique.

Je me suis donc retrouvé au ciné-club du collège et j’ai commencé à voir des films un peu plus conséquemment. Il y a avait aussi une petite bibliothèque de livres sur le cinéma, sûrement les mêmes livres que l’on retrouvait à cette époque dans tous les collèges classiques et, entre autre, Le cinéma d’Henri Agel qui était comme la bible. Agel, qu’on peut critiquer avec le recul, était un bon pédagogue et avait le talent de donner le goût de voir les films et il parlait de films qu’on n’avait aucune chance de voir à Montréal!

HC : Ce qui circule dans les collèges et les ciné-clubs, à l’époque, est quand même contrôlé, censuré.

RD : Bien sûr. Et c’est terriblement restreint.

HC : Qu’est-ce qui vous parvenait? Le néoréalisme…?

RD : Je me souviens d’Executive Suite de Robert Wise (cheval de bataille du redoutable jésuite Jacques Cousineau), 12 Angry Men de Sydney Lumet, des films où il y avait un contexte moral important. Je me souviens aussi que, dans le circuit des ciné-clubs, les films de Rossellini commençaient à apparaître à la fin des années 50. Mais c’était limité. On n’avait même pas accès à la collection de la Fédération canadienne des ciné-clubs qui était basée à Toronto et dirigée par un couple de vrais cinéphiles purs et durs et cette Fédération avait assez d’argent pour faire l’acquisition d’un ou deux films par année. C’est cette Fédération qui a acheté la trilogie de Satyajit Ray qui était invisible à l’époque. Et c’est là qu’un lien est fait : je finis mes six années de pensionnat, j’arrive en philo et je découvre qu’il y a à Montréal plusieurs ciné-clubs indépendants qui n’ont rien à voir avec les ciné-clubs des collèges classiques.

HC : De quelles années parle-t-on ?

RD : On parle des années 58-59. Mais je reviens en arrière un instant! Au collège, l’ONF se manifestait de temps en temps en envoyant des programmes de courts métrages et le magazine filmé Coup d’œil que j’aimais beaucoup. Dans le cadre de ces échanges avec l’Office et à travers le ciné-club du collège, un jour débarque au collège Guy L. Côté avec 5-6 films de Norman Mclaren qu’il nous projette dans le sous-sol. Pour moi, ça été une révélation extraordinaire. J’ai été confronté à un type de cinéma que je n’avais jamais vu, ni même imaginé. Et il y avait un deuxième choc, c’était la première fois que je voyais en chair et en os un cinéaste. Côté était un homme qui faisait des films. J’étais complètement fasciné. Je regardais comment il était habillé, quel type de chaussures il portait. Tout me fascinait. Un cinéaste ça s’habillait comme ça ! Un pantalon de velours, des semelles de gomme, tout m’impressionnait. Et en même temps, je découvrais le cinéma de Mclaren qui a été très important pour moi. Après ça, j’ai retrouvé Guy quand il a essayé d’implanter à Montréal une antenne québécoise de la Fédération canadienne des ciné-clubs dans les années 60 (au début d’Objectif) et qu’il m’a associé à ça. Puis, au début des années 60, il y a la création du Festival international du film de Montréal où Guy est une des chevilles ouvrières. Et il va m’embarquer là dedans aussi parce qu’ils avaient besoin de bénévoles. Et puis, un peu plus tard, on s’est évidemment retrouvés à la Cinémathèque, dont Guy va être le grand initiateur – on va même s’y affronter dans des combats historiques, pour redevenir après de très bons amis. C’est donc quelqu’un qui a été très important dans ma vie, et, plus généralement, dans la vie et la culture cinématographique ici.

Il faut reconnaître que les ciné-clubs des collèges classiques et les camps de cinéma ont été des lieux incroyables. Récemment, je parlais avec Carol Faucher (l’ancien responsable de la collection Mémoire à l’ONF) qui me disait : « Moi les camps de cinéma, j’en rêvais! J’attendais l’été suivant parce que pendant une semaine j’allais voir un ou deux films par jour. On avait besoin de ça ».

Je reprends la chronologie! Quand je quitte le pensionnat, et tout au long de mes deux années de philo, avec des amis, notamment Michel Patenaude, qui va être un des fondateurs de la Cinémathèque, on s’inscrit à tous les ciné-clubs possibles. Il y en avait plusieurs, dont beaucoup étaient liés à l’intelligentsia anglophone. Il y en avait dans l’ouest de la ville, à Concordia, à Westmount. Le ciné-club qui a pesé le plus sur notre parcours a été Ciné-samedi animé par Jean-Claude Pilon, un personnage extraordinaire. Il était un peu plus vieux que nous et avait déjà un pied dans le cinéma (il avait été monteur chez Fernand Rivard, je crois, et à Hydro-Québec qui avait une équipe de cinéma permanente à l’époque de la construction des grands barrages). Ciné-samedi nous faisait découvrir des choses : Pilon arrivait à trouver des films qui échappaient à nos fréquentations habituelles du cinéma – notamment dans le documentaire et le film expérimental. Je me souviens quand on a vu les films de Kenneth Anger à Ciné-samedi : ça ne courait pas les rues à Montréal dans les années 60… Le premier Bergman que j’ai vu, Monika, c’était là. The Battle of San Pietro de John Huston, c’est là aussi qu’on l’a découvert.

Monika (1953) et The Battle of San Pietro (1945)

HC : Il arrivait à contourner la distribution officielle par les États-Unis ?

RD : J’ai crû comprendre qu’il avait tout simplement loué un casier postal à Plattsburgh et y faisait expédier les copies 16mm louées chez des distributeurs indépendants américains; il allait les chercher en auto le vendredi; les apportait clandestinement à Montréal; les projetait le samedi et le dimanche il retournait à Plattsburgh les réexpédier… C’était l’âge d’or du 16mm. Tout le monde se rabattait là-dessus et Jean-Claude épluchait les catalogues et bâtissait des programmes extraordinaires. Petit fait curieux : Ciné-samedia longtemps tenu ses projections dans les anciens studios de Renaissance Films sur Côte-des-Neiges, où avaient été tournés certains des films de l’époque préhistorique du cinéma québécois, fin des années 40. J’ai le souvenir d’un climat de fébrilité formidable, parce que les gens qu’on voyait à Ciné-samedi, on les revoyait dans les autres ciné-clubs trois jours plus tard. Ainsi, je me souviens que c’est dans ces ciné-clubs que j’ai croisé Jean-Claude Germain pour la première fois. C’était toujours plus ou moins la même bande qui se retrouvait. Il y avait aussi là le groupe qui est devenu Objectif en 60. La plupart des membres d’Objectif sortaient des camps de cinéma. Jacques Leduc, Jean Pierre Lefebvre s’étaient connus là-bas. C’était la même génération de collégiens qui avait fait les camps de cinéma et, dans certains cas, était associée à la revue Séquence. Et là on parle des années avant l’ouverture du cinéma Élysée, la première salle qui se réclamait Art et essai. Il y avait à l’époque du cinéma étranger à Montréal mais fallait le trouver.

HC : Parce qu’il y avait quand même un parc de salle assez impressionnant à l’époque…

RD : Ah oui, il y avait beaucoup de salles, mais massivement au service du cinéma américain. Rue Sainte-Catherine il y avait le Cinéma de Paris qui appartenait à France Films et qui se donnait un air un peu prétentieux de cinéma d’art parce qu’on y projetait les grands films historiques de Guitry; les derniers René Clair sont aussi sortis là, mais à côté de ça il y avait Joselito la semaine suivante… Le mystère de Picasso de Clouzot était sorti là. Et il y avait aussi un autre cinéma très curieux sur la rue Laurier, plus ou moins au coin d’Esplanade, qui s’appelait le Avon. Je n’ai aucune idée qui programmait cette salle, mais j’ai vu là le Carrosse d’Or de Renoir et un autre film qui m’a beaucoup impressionné, mais pour d’autres raisons, une version de l’opéra Aïda, une production italienne avec Sofia Loren qu’on ne connaissait pas, mais qui montrait ses seins! Pour un collégien de ces années-là, voir les seins de Sofia Loren, c’était quelque chose de très impressionnant (rires). Et tout ça c’était au Avon. J’y ai aussi vu des films tchèques, des films allemands. J’étais curieux de tout; je n’avais aucune idée d’où tous ces films sortaient; c’était quoi l’histoire de ce cinéma si particulier, je ne la connaissais pas. À la même époque, il y avait ce cinéma qui a été très célébré par les cinéphiles de la revue Objectif, c’était le System qui était à l’angle de Ste-Catherine et Aylmer, juste à côté de Morgan (La Baie maintenant). Le System proposait des programmes triples et on se les tapait au complet – si on arrivait à 10h du matin, ça coûtait, je ne sais pas, 25 ou 50 cents pour trois films. C’était un peu un cinéma de clochards; les gens allaient là pour se réchauffer pendant 6-7 heures, les bancs étaient défoncés… C’était un lieu très curieux : on entrait dans la salle face au public, de part et d’autre de l’écran. Le proprétaire du lieu, monsieur Panos, connaissait beaucoup de choses : je me souviens qu’un été, j’y ai vu Birth of a Nation en plein mois de juillet : c’était absolument farfelu ! Mais autrement, c’était beaucoup des films américains. Les gens de ma génération qui devenaient cinéphiles dans ces années là ont beaucoup fréquenté le System.

HC : C’est une époque extrêmement dense visiblement entre les ciné-clubs qui pullulent, la multiplication des salles de cinéma ou encore la diversité des films. Dans l’histoire du cinéma, ca bouge aussi beaucoup dans ces années là. Vous fondez Objectif dans la foulée de ça, il y a le FIFM…

RD : Oui, le festival qui débarque… Mais faut dire qu’en 1960, le Québec bouge à une vitesse à laquelle on n’est pas habitué; le cinéma s’inscrit dans cette grande mouvance. Mais c’est sûr aussi que le festival, Objectif et, trois ans plus tard, la Cinémathèque, tout ça permet de bouger. Mais il y a aussi l’ONF qui arrive à Montréal en 1956 et très rapidement les cinéastes francophones réclament davantage leur place. Il y a déjà des francophones qui travaillent à Ottawa comme Louis Portugais. Néanmoins, quand l’ONF arrive à Montréal, il y a un brassage qui se passe et il y a les francophones qui commencent à vouloir inventer des formes nouvelles de faire des films. Les raquetteurs, c’est 1958. Et Les raquetteurs ce n’est pas un accident; Michel Brault est le premier à le reconnaître. Du côté des anglophones, il y a aussi des choses formidables dont s’inspirent les francophones. Des gens comme Wolf Koenig et compagnie, étaient des hommes formidables et il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec eux. Georges Dufaux était caméraman pour Wolf Koenig, Marcel Carrière a fait 4 ou 5 films avec Wolf Koenig – ils faisaient équipe tous les deux. Beaucoup de gens ont travaillé avec les gars du côté anglais, mais progressivement ils ont réclamé leur autonomie. Faut dire que du côté anglais, ça ruait dans les brancards aussi. Les cinéastes de la génération de Koenig, puis Kroitor ou Colin Low, en avaient marre de faire des films selon le modèle de Grierson qu’ils devaient répéter film après film. Cela a entraîné les francophones sur leurs platebandes.

Il y a donc une effervescence à l’ONF, il y a les ciné-clubs, il y a le fait que le cinéma européen commence à arriver : la Nouvelle Vague, les films de Truffaut qui sont arrivés assez vite; Hiroshima mon amour est aussi arrivé à l’heure mais avec 14 minutes en moins! Il ne faut pas oublier que le Festival, dont la première édition date de 1960, a été créé très explicitement pour se débarrasser de la censure. Les gens qui étaient là, notamment Pierre Juneau et Guy Côté, avaient un discours très clair. Puis les gens de ma génération qui lisaient les Cahiers du cinéma, Positif et Sight & Sound – pour ceux qui connaissaient la langue anglaise – avaient aussi découvert les cinémathèques à New York notamment, parce qu’une des façons de voir des films, c’était d’aller à New York. Déjà la génération de Brault et Jutra faisait des pèlerinages à New York. Nous, on a juste repris le modèle. On n’avait pas un rond, alors on allait à New York en Greyhound la nuit pour sauver une nuit d’hôtel. On logeait dans un hôtel on ne peut plus cheap, on mangeait dans les automates et on additionnait les films, puis on revenait à Montréal après avoir vu 5-6 films en deux jours. Mais tout ça, parce qu’il n’y avait pas moyen de voir ces films à Montréal. C’est comme ça que j’ai vu A bout de souffle par exemple. Deux fois la même journée dont une projection avec Elia Kazan comme voisin. J’avais donc un voisin très bruyant qui disait des fuck, puis des shits à tous les faux raccords. À un moment donné, je me suis dit « Je vais lui demander de fermer sa gueule », et là, j’ai reconnu Kazan, alors je me suis dit : « Je n’interviendrai pas! » (rires). Mais toute cette cinéphilie là, elle s’alimente beaucoup à l’étranger, dans nos lectures (Positif et les Cahiers) et des manifestations qui, avant même le festival, annoncent la cinémathèque. Je me souviens, par exemple, d’un week-end Flaherty dans l’auditorium de l’Hôtel-Dieu; et, si je me souviens bien, c’est J-A Lapointe qui avait installé des projecteurs portables dans l’auditorium et tout Flaherty avait été projeté entre le vendredi soir et le dimanche soir. C’était déjà une activité de cinémathèque…

HC : Un peu itinérante.

RD : Oui. Je n’ai aucune idée de qui était l’instigateur de cette affaire-là, mais je me souviens d’avoir suivi ça passionnément. C’était une vraie découverte, parce qu’on ne connaissait pas ces films. Donc, c’est dans ce contexte là, très fébrile, qu’Objectif est créé par les gens de la génération qui suit la génération de Brault et Jutra – qui avaient eux mêmes été formés dans les ciné-clubs, notamment Cinéma 16. C’est ça le contexte.

HC : Mais néanmoins vous quittez en 60 pour aller à Paris, pour aller à la source!

RD : Oui, oui. 62 même. 62, parce que j’ai travaillé chez les curés du Centre catholique pour préparer des trucs pour les ciné-clubs pendant un an, après ça, je suis allé à Radio Canada dans les services techniques réparer des films et mettre des pubs dans les longs-métrages… fallait le faire! Mais en 62, j’ai un copain qui fait un héritage. Je parlais de l’IDHEC. Il n’y avait pas moyen d’être admis là, c’était compliqué comme le diable. J’étais déjà marié et j’avais un bébé. Ma femme était enceinte en plus ! Mais néanmoins, ce copain-là me dit « Moi je t’avance l’argent. Vas-y à Paris! Depuis le temps que t’en parles ». Et je m’embarque là-dedans. Je m’en vais seul en me disant que je vais partir un peu avant, en bateau, pour trouver un logement. C’est d’une naïveté dénonçable. Penser trouver un logement en débarquant à Paris, ce n’était pas possible. Heureusement, je suis tombé sur des Québécois sympathiques qui m’ont hébergé en attendant que ma femme débarque avec un enfant et demi! Et finalement, j’ai trouvé un logement, sauf que les sous que ce copain m’avait prêtés ne pouvaient suffire que pour quelques mois… Puis, Jean Pierre Lefebvre était plus ou moins du projet. Il est arrivé trois semaines après moi et il fallait se trouver une façon d’être admis en France, d’avoir des papiers quelconques. On avait trouvé comme astuce de s’inscrire à l’Institut de Filmologie de la Sorbonne, fondé et dirigé par Cohen-Séat. On avait lu un livre de Cohen-Séat pour savoir un peu c’était quoi, mais c’était illisible et ça nous ennuyait. On a néanmoins décidé de s’inscrire. La secrétaire du département en question était ravie : ils avaient besoin d’étudiants. Alors elle nous a accueillis les bras grand ouverts. On s’inscrit donc tous les deux, puis on dit que notre situation est réglée : on va réussir à avoir une carte d’étudiant et un permis séjour, puis des réductions dans les salles de cinéma. Sauf que, trois jours plus tard, en première page de l’Express ou du Nouvel Observateur, l’armée française admet qu’elle finance l’Institut de filmologie qui fait des recherches sur l’image latente. Du coup, on ferme l’Institut de filmologie qui a des amitiés douteuses avec l’armée française (rires).

J’étais arrivé à Paris en septembre; rendu en décembre on n’avait déjà plus d’argent. C’était effrayant avec un deuxième bébé qui était annoncé pour janvier. De la folie furieuse. Entre temps, Fernand Cadieux, qui était associé au FIFM, passe par Paris et me dit « C’est fou ton affaire, viens t’en! Ça ne marche pas ». Et c’est là que je suis revenu pour travailler pour le festival. Mais Fernand a très gentiment dit au festival « Avancez lui de l’argent, on le reprendra sur son salaire quand il va rentrer ». Entre temps, Guy Joussemet que j’avais connu à travers les ciné-clubs, passe lui aussi par Paris et me dit la même chose : « C’est une histoire de fou! » et il me laisse 500$ pour que j’achète des billets de bateau. Et on est revenu à Montréal avec deux bébés et je suis allé travailler au festival où je suis resté jusqu’à ce que le festival…

HC : Vous nomme directeur et ferme l’année d’après !

RD : (rires) Oui, je n’ai pas été directeur longtemps… Parce qu’il y a eu des conflits avec l’Association des cinéastes qui était fraîchement créée, mais je pense que les initiateurs du festival — j’ai refais un bilan avec eux pour la revue de la Cinémathèque il y a quelques années — même s’ils ne le disaient pas explicitement, considéraient que ce qu’ils voulaient faire avec cet outil là, ils l’avaient fait. La censure était tombée, en plus les gens qui dirigeaient le festival avaient tous des responsabilités ailleurs – c’est le moins qu’on puisse dire! Marc Lalonde avait, j’imagine, autre chose à faire que s’échiner autour de la table du festival; Pierre Juneau avait une carrière qui le sollicitait amplement; Roch Demers, qui avait dirigé le festival, voulait faire autre chose (ouvrir des salles de cinéma, faire de la distribution, ultérieurement faire de la production), alors…

HC : Et dans la mesure où la Cinémathèque canadienne à l’époque existait, la fonction du festival qui était d’amener des films qu’on ne pouvait pas voir autrement…

RD : Oui, puis l’Élysée qui s’était créé…

HC : Le Verdi c’est plus tard…

RD : Oui, le Verdi c’est plus tard, pas mal plus tard. Roland Smith a commencé avec l’Empire et il m’a rappelé récemment que sa carrière d’exploitant avait commencé il y a 50 ans. L’Élysée c’est, je crois, 1961 et, à partir du moment où il y a l’Élysée et que la censure est tombée, c’est sûr qu’il y a une possibilité d’avoir accès à un cinéma beaucoup plus large et les choses vont s’accélérer très vite. Puis, Connaissance du cinéma ce n’est pas accidentel non plus.

Une bobine de la Cinémathèque canadienne, à Boucherville

HC : La Cinémathèque québécoise qui ne s’appelait pas encore Cinémathèque canadienne, s’est donc d’abord appelée Connaissance du cinéma. Ça regroupait qui ?

RD : Connaissance du cinéma, c’est l’idée même de cinémathèque. Et ce n’est pas accidentel. Guy Côté avait travaillé pour l’Office national du film à Londres. Il avait même réalisé un film indépendant à Londres ; un film expérimental avec du ballet. Il allait au National Film Theatre régulièrement et il avait connu des gens du National Film Theatre; il était donc revenu avec l’idée de l’importance d’une cinémathèque à Montréal qui déjà était une idée dans l’air. Par exemple, à l’Université de Montréal, Ciné-muet, animé par Pierre Théberge où l’on ne présentait que du cinéma muet, périodiquement accompagné par un musicien (notamment François Cousineau), était déjà un embryon de cinémathèque. L’idée était dans l’air. On voulait avoir accès au cinéma ancien. Ce n’est pas très original. Toutes les cinémathèques sur la planète sont nées, on le dit toujours, du désir de sauvegarder les films. C’est vrai. Mais d’abord du désir de les voir, de voir des films qui, dans notre cas, n’étaient que des titres dans un livre. On ne les voyait jamais. Donc arrive Connaissance du cinéma. (Je n’y suis pas; c’est la parenthèse française : je suis à Paris). On y retrouve justement beaucoup les habitués des ciné-clubs : Avram Garmaise et les autres anglophones qui font partie du groupe fondateur de la cinémathèque, sont des gens que Guy Côté est allé chercher dans les ciné-clubs de l’Ouest de la ville. Michel Patenaude c’est Objectif; Guy Comeau, c’est l’ONF avec Guy Côté; Roland Brunet, c’est l’université; Jacques Giraldeau, c’est les cinéastes. Il y a un équilibre intéressant qui, déjà, va définir le profil de la cinémathèque.

HC : Ce qu’on commémore, le 18 avril 1963, serait la fondation de Connaissance du cinéma ?

RD : C’est la date où les lettres patentes sont émises par le gouvernement du Québec. Connaissance du cinéma, c’est la phase exploratoire. Pendant un an, ces gens là se réunissent régulièrement; certains (Jean-Antonin Billard et Serge Losique), qui ont été importants dans ce travail exploratoire, ont quitté dès 1964 pour des raisons qui demeurent mystérieuses, mais ils étaient là au moment où s’élaborait le projet. Par ailleurs, à cause des films qui se font alors, on sent que désormais on a un cinéma qui nous appartient, qu’il va falloir conserver. On ne peut pas prendre le risque de les voir disparaîre. Ça devient une démarche totalement légitime. Et d’autre part, il y a des films que l’on veut voir, parce que l’histoire du cinéma, sauf accidentellement dans quelques ciné-clubs, n’est pas présente dans la vie culturelle de Montréal. C’est donc ça qui réunit les gens de Connaissance du cinéma et assez rapidement, un an plus tard, Connaissance du cinéma va devenir la Cinémathèque canadienne. Et là, le nom affirme sont mandat plus clairement. On sait davantage ce que c’est une cinémathèque.

HC : Renoir qui arrive à l’automne, qui est le point de pivot un peu…

RD : C’est la première manifestation publique où, déjà, le mot cinémathèque est clairement évoqué, même si le programme dit « Connaissance du cinéma présente la Semaine Jean Renoir ». Il y a un texte de Roch Demers dans Objectif, quelques mois plus tard où il parle de ce qui s’est passé à l’occasion de la semaine Jean Renoir et de la nécessité d’avoir un lieu où l’histoire du cinéma ait sa permanence à Montréal – et il utilise le mot cinémathèque. Mais j’ai consulté les documents récemment : en 1963, ça s’appelle encore Connaissance du cinéma. Même Henri Langlois, qui est interviewé dans La Presse, se dit « reconnaissant à Connaissance du cinéma de m’avoir invité ». Toutes les copies projetées étaient des copies de la Cinémathèque française. Je me souviens très bien de la présentation de Langlois le premier soir à l’Élysée où il avait parlé de la France de Jean Renoir par rapport à la France de 1963 avec laquelle il semblait avoir des différents… C’est donc vraiment le moment où l’idée de cinémathèque est mise sur la place publique. Et la Semaine Jean Renoir, a été un succès : c’était plein tous les soirs. Et de pouvoir voir 6 ou 7 films de Renoir en une même semaine, c’était formidable.

HC : Cette Semaine a lieu au cinéma Élysée. La cinémathèque, qui ne s’appelle pas encore cinémathèque, n’a pas encore de lieu.

RD : La cinémathèque c’est juste un groupe d’individus, puis le sous-sol de Guy Côté à Ville Saint-Laurent. La Cinémathèque a eu un premier pied à terre rue Jeanne-Mance au sud de l’avenue des Pins en 64-65, je crois…

HC : Après la semaine Jean Renoir.

RD : Oui, après. À l’époque de la Semaine Jean Renoir, il n’y avait pas de permanence. Récemment, Pierre Jutras faisait des recherches dans les archives de la Cinémathèque et il m’a rappelé que j’avais été engagé comme « gérant ». J’avais oublié ça! Mais effectivement c’est Guy Côté qui avait dit « On a besoin de quelqu’un pour assurer un minimum de permanence »; moi j’étais à l’emploi du Festival et Guy Côté m’avait proposé 25$ par mois pour m’occuper du courrier, demander des échanges avec des revues, etc. J’ai donc fait ce petit boulot pendant quelques mois, mais peu de temps après, la Cinémathèque a recruté son premier employé permanent : André Pâquet. Ça doit être en 1965. Je ne crois pas que le salaire d’André ait été terrible, mais c’était une permanence. Il travaillait 5 jours par semaines et a été le premier employé.

HC : Et entre les deux, la salle…

RD : Bon, la salle, ça a commencé en 1964. André Guérin était alors directeur du Bureau de surveillance du cinéma et avait, dans la hiérarchie du gouvernement de l’époque, le rang de sous-ministre. Il avait une certaine autorité; dépendant des gouvernements, il était écouté et pouvait faire passer des messages. Or le Bureau de surveillance avait un petit auditorium de soixante places, relativement confortable, avec de bonnes conditions de projection. La cabine était équipée en 16 et 35mm et comme on y projetait des copies flambantes neuves, il fallait que ça soit impeccable – les censeurs ne pouvaient pas se permettre d’abîmer les films que les distributeurs venaient d’acheter. Et Guérin, en grand seigneur qu’il était, a invité la Cinémathèque à s’y installer. Il y a donc eu une première saison de projections publiques de la Cinémathèque, à l’automne de 1964 dans les locaux du Bureau de surveillance, au 360 rue McGill : films de répertoire, rétrospectives de grands cinéastes, etc. – un modèle emprunté aux cinémathèques qu’on connaissait.

Guy L. Coté en 1963 © Photo – Marcel Corbeau – Collection Cinémathèque québécoise

HC : C’est principalement Guy Côté qui programme à cette époque là?

RD : C’est beaucoup Guy qui programme, mais très rapidement il va y avoir un comité de programmation autour de lui. Michel Patenaude est très actif dans ces années là et quand la cinémathèque va s’élargir, il ira y travailler. Et le logement-bureau de la rue Jeanne-Mance, premiers vrais bureaux de la Cinémathèque, c’est sans doute 1966. Et il s’est passé beaucoup de choses en ces lieux : Montréal préparait l’Expo et très rapidement la Cinémathèque a proposé l’idée d’une rétrospective mondiale du cinéma d’animation. Cette idée là remonte déjà à 1965 sans doute; il y avait toutes sortes de circonstances qui favorisaient un tel projet : d’une part, l’importance de l’animation à l’ONF. McLaren était mondialement connu, mais pas seulement lui, la production surtout des animateurs anglophones était connue; ils étaient vus à Annecy, qui était le principal festival d’animation de l’époque.

Et d’autre part, il y a un personnage qui vit à Montréal à ce moment-là qui va être le déclencheur de tout ça : c’est André Martin qui avait été de l’équipe historique des Cahiers du cinéma à l’époque de Godard et Truffaut et qui avait avec son beau-frère Michel Bochet bâti un petit studio d’animation à Paris. Martin connaissait l’histoire du cinéma d’animation comme personne. Il avait écrit dans les Cahiers du cinéma sur McLaren; il avait aussi écrit une série d’articles extraordinaires sur Trnka à une époque où l’on n’écrivait pas sur l’animation. Il connaissait tout. Par ailleurs, il s’intéressait beaucoup à la télévision et, je ne sais plus par quel biais, Pierre Juneau a fait sa connaissance et l’a fait venir à Montréal, d’abord à l’ONF, puis au CRTC où Martin a créé un service de la recherche. Or pendant tout ce temps là il continuait à se passionner pour l’animation. Alors, à travers Guy Côté, on a mis la main sur André Martin! Et André ne demandait pas mieux que de travailler à des projets liés au cinéma d’animation. Notamment, il avait en tête de faire ce que les anthropologues appellent des « field trips » : son histoire du cinéma d’animation comportait des trous qu’il voulait vérifier sur le terrain. Or, à cette époque, il n’y a avait personne chez les Américains qui pouvait répondre à nos questions. Dans les archives américaines, il n’y avait rien. De temps en temps, on tombait sur quelqu’un qui disait « Oui… je pense qu’un tel est toujours vivant », mais c’était toujours très fragmentaire. Martin ne parlait pas un seul mot d’anglais; l’anglais qu’il connaissait, c’était l’anglais des cartoons : il pouvait répéter des phrases de Bugs Bunny, mais ne parlait pas anglais autrement et ne comprenait rien quand quelqu’un lui adressait la parole en anglais. Comme je m’entendais assez bien avec lui, il m’a dit un jour : « Tu viendrais pas avec moi au Etats-Unis? ».

On est donc parti ensemble et on a fait des « field trips » extraordinaires : on a retrouvé des gens qui avaient fait des films en 1915 et qui étaient encore vivants, mais personne n’était allé leur parler de leur travail depuis au moins 30 ou 40 ans! On débarquait et ils nous recevaient à bras ouvert. Non seulement ils nous recevaient, ils nous donnaient des choses ! Ils vidaient les penderies et disaient : « Apportez ça! ». Martin était sur le cul. Ces vieux animateurs ouvraient des boîtes et sortaient des dessins originaux. On est revenu à Montréal avec des trésors et on a fait comme ça plusieurs voyages pour retrouver les pionniers qui étaient toujours vivants. Certains vivaient très bien : Paul Terry, qui avait créé les studios Terry Toons, était un homme riche et vivait dans une retraite dorée. Il y en a d’autres qui vivaient très modestement dans Brooklyn. Un des frères Fleischer, Max, était encore vivant, mais il avait tout oublié… On a néanmoins enregistré un entretien avec lui – la bande est dans les archives de la Cinémathèque – et c’était extraordinaire : il fallait lui montrer des photos, une photo de Popeye par exemple; il regardait ça pendant quelques secondes, il hésitait, alors on lui montrait une photo de Betty Boop et là il souriait et disait « Oh yeah, that’s me! » (rires). Ces voyages avec André Martin ont été formidables et lui ont permis de bâtir un arbre généalogique du cinéma d’animation qui est un truc de dimensions folles, que la Cinémathèque a imprimé pour la rétrospective de 1967 et qui demeure un outil essentiel pour l’étude du cinéma d’animation.

En 1967 donc, on a pu réunir à Montréal une centaine d’animateurs de toute la planète et ça été à partir de ce moment que la collection d’animation de la Cinémathèque s’est consolidée, et qu’on a compris qu’il fallait un conservateur spécialisé. Louise Beaudet, qui avait travaillé sur les marges de ce projet, est devenue la conservatrice et c’est elle qui a développé une compétence exceptionnelle dans le cinéma d’animation. L’Expo est aussi un moment qui fait exploser les choses et qui amène la Cinémathèque à un niveau de professionnalisme qu’elle n’avait pas avant et, à cause de ces projets exceptionnels, lui permet d’élargir son personnel.

HC : Et sa reconnaissance internationale par le fait même.

RD : Bien sûr, parce que la Cinémathèque depuis 1963 déjà avait essayé d’adhérer à la Fédération internationale des Archives du film (FIAF), mais c’était au lendemain des affrontements entre Langlois et la FIAF et le départ de Langlois. Dès 1963, Guy Côté avait fait des approches, mais c’était compliqué. En 1964, la Cinémathèque est admise avec un statut d’observateur. Ce qui est intéressant dans la chronologie de la FIAF s’est de s’apercevoir que la même année, il y a l’admission de la Cinémathèque de Toulouse qui elle aussi avait des gros problèmes avec Langlois. Et c’est doublement intéressant, parce que Toulouse va devenir un allié très important de la Cinémathèque. Moi, je ne vais aller à un congrès de la FIAF qu’en 1972, mais une des premières personnes que je vais y connaître cette année-là, c’est Raymond Borde, le fondateur de la Cinémathèque de Toulouse; il va devenir mon ami – certains diraient mon « mentor » – et nous demeurerons liés jusqu’à sa mort. On a fait beaucoup de projets ensemble notamment, et ça recoupe l’animation aussi : Raymond avait trouvé des films de Charlie Bowers chez des forains en France et Jacques Ledoux, qui avait un très bon labo à Bruxelles, les avait restaurés. Louise Beaudet a fait la recherche avec les Américains et il y a eu une publication conjointe Montréal-Toulouse qui a été déterminante dans la redécouverte de Bowers. Alors là, on est déjà sur le terrain des échanges internationaux dont la Cinémathèque a beaucoup bénéficié.

HC : Donc vous rentrez en 1971 à la Cinémathèque…

RD : Je suis étroitement associé à la Cinémathèque avant même d’y travailler : ma petite job de gérant dès 1963, le travail sur la rétrospective du film d’animation, c’était déjà la Cinémathèque. Au même moment, autour d’André Pâquet notamment, je travaille à un comité avec Patenaude sur la première rétrospective du cinéma canadien en 1967, rétrospective qui a lieu dans le théâtre 3 de l’ONF pendant 4-5 mois, à raison d’une séance par semaine- il y a des notes qui sont publiées pour chaque séance qui constituent une espèce d’histoire documentée du cinéma canadien. Donc, je suis associé à ça de très près, puis, je ne sais pas en quelle année, j’aboutis au conseil d’administration de la Cinémathèque et, en 1971, je suis président du conseil d’administration au moment où il y a une crise, à savoir, Françoise Jaubert qui dirigeait la Cinémathèque depuis 3 ou 4 ans déjà décide de quitter la Cinémathèque.

La Cinémathèque est alors très fragilisée sur le plan budgétaire, parce qu’elle vit de subventions très maigres. Elle est rendue rue Saint-Denis, juste au nord de Roy, dans une maison qu’on a transformée en bureaux et même en entrepôt ; il y a des collections qui sont là. La collection de films est à l’ONF à Côte-de-Liesse; les collections de photos, d’affiches et de livres sont dans le local de la rue Saint-Denis. Françoise décide de partir. La Cinémathèque a un déficit de 25 000 $ plus ou moins ; ce qui a l’air terriblement symbolique par rapport au déficit actuel, mais, à l’époque, au vu de la fragilité de l’institution, c’est redoutable ce déficit là. Je travaillais depuis un moment au Conseil québécois pour la diffusion du cinéma qui était lié directement aux associations de cinéastes et les gens me disent : « Écoute Robert, t’es à toute fin pratique lié à la Cinémathèque déjà depuis un bon moment, est-ce que la direction t’intéresserait pas? ». C’est sûr que ça m’intéressait beaucoup, depuis mes mois à Paris avec Lefebvre où on était à la Cinémathèque française tous les soirs de la semaine, j’en rêvais. Je me voyais très bien là-dedans.

Ces débats, ça se passait au cours de l’été et je suis allé à la Cinémathèque à l’automne 1972. Ça correspond au moment où, toujours à travers notre ami André Guérin, la Cinémathèque aménage au 360 rue McGill, qui est un ancien édifice du CNCP appartenant au gouvernement québécois. Déjà la bibliothèque de Guy Côté est en train d’être acquise par le gouvernement. À l’automne 1972, on s’installe au 360 avec une équipe assez restreinte : 7 ou 8 personnes maximum, mais par contre, c’est aussi un bond en avant parce que c’est le moment où il va y avoir la première expérience d’un musée du cinéma. Dans les locaux de la rue McGill, il y avait une très grande salle qui était indivisible, mais dans laquelle on imaginait facilement qu’on pouvait monter une exposition avec les appareils qui étaient déjà dans la collection de la Cinémathèque. Il y avait notamment le théâtre optique de Reynaud qui avait été reconstruit pour les besoins de la rétrospective du cinéma d’animation. Donc au 360, on a pu rapidement meubler une salle d’exposition qui était la première tentative de faire un musée de l’histoire technique du cinéma. D’ailleurs, c’était assez bancal, parce qu’on s’est fait volé des choses très précieuses dans cette salle là, notamment une caméra Debrie qui était le même modèle que celle que l’on voit sur les photos de tournage du Napoléon d’Abel Gance. On était très fier d’avoir ça, et elle a disparu… On entrait là dedans comme dans un moulin; nous autres on travaillait et il n’y avait pas de surveillance dans cette salle. En tout cas, il y avait là une volonté de rendre accessible certains des éléments qu’on avait commencé à acquérir.

HC : Donc en 1972, lorsque vous prenez la direction de la Cinémathèque son état… Bon, il y a un déficit, on a un peu de subventions, on déménage, comment on relève les défis de la nouvelle direction ?

RD : Il y a en effet toutes sortes de choses compliquées… La question des projections publiques par exemple qui sont désormais installées dans l’auditorium de la bibliothèque Saint-Sulpice; la situation s’est grandement améliorée par rapport à l’auditorium de l’université McGill qui nous avait accueillis brièvement, mais nous ne sommes toujours pas dans nos meubles. Ainsi, nous ne pouvions pas arriver très longtemps avant la première projection; s’il y avait eu un colloque ou une conférence l’après-midi, il fallait s’assurer qu’il y avait encore du son dans les haut-parleurs; la cabine était terriblement exigüe. C’était relativement inconfortable, mais néanmoins on était bien situé, rue Saint-Denis. Et puis, il y avait une salle d’exposition qui nous était accessible et on a commencé à y présenter des expositions, essentiellement de photos : Michel Brault notamment, Lartigue même, en collaboration avec la revue Ovo. C’était un peu aussi pour élargir la cinémathèque : aller sur des terrains voisins, comme la photo et, plus tard, quand on va être rendu sur Maisonneuve on va même exposer des cinéastes qui faisaient de la peinture, du dessin, pour montrer que le cinéma avait des antennes ailleurs.

Très tôt il y avait eu toutes sortes de projets autour de l’idée de cinémathèque : des projets architecturaux pour essayer de construire un lieu propre à la Cinémathèque, avec salle de projection, salle d’expositions, entrepôt de conservation. Mais entre temps le problème de la conservation était aussi à l’ordre du jour. La Cinémathèque recueille des films surtout chez les cinéastes et certains distributeurs indépendant qui naissent dans ces années là- avec Art Films, par exemple, qui a été la première société canadienne de distribution à bâtir un catalogue art et essai : pour André Pépin, son responsable, rien n’était plus naturel que de déposer ses copies à la Cinémathèque quand ses droits d’exploitations étaient terminés. Il y a donc là une habitude qui se prend avec un certain nombre de distributeurs indépendants. Au niveau du cinéma américain, c’est autre chose… À l’époque il y a encore des bureaux de tous les grands studios à Montréal – ce qui n’existe plus maintenant – et les responsables de ces bureaux étaient en majorité des Québécois francophones très sympathiques à ce qu’on essayait de faire et qui ne demandaient pas mieux que de collaborer avec la Cinémathèque. Il y en a qui se sont battus jusqu’à la dernière minute, mais à la dernière minute Burbank ou Los Angeles disait « C’est non » et ça s’arrêtait là. Ils nous prêtaient les films sans frais pour les projeter, mais déposer des copies, c’était impossible.

Les copies qu’on avait réussi à se faire donner ou qui étaient en dépôt à la Cinémathèque étaient logées dans les entrepôts de l’ONF à Côte-de-Liesse. Il y avait un technicien de l’ONF qui travaillait un soir semaine pour la Cinémathèque avec un salaire symbolique. On savait très bien que c’était temporaire, mais on ne voyait pas comment on pouvait construire des entrepôts de conservation avec les difficultés financières qu’on avait. Sauf qu’à l’époque, Gérald Pelletier, qui était devenu ministre à Ottawa, parraine un nouveau programme, au mois de mars de l’année, pour aider les musées à travers le pays à consolider leur action. L’année budgétaire à Ottawa finit le 31 mars et le ministère a plus ou moins 4 semaines pour recevoir les projets et dépenser la première enveloppe que Pelletier a réussi à se faire donner. Or il y a un membre du conseil d’administration de la Cinémathèque, Robert Rissel, qui travaille au le CRTC à Ottawa et qui a entendu parler de ce nouveau programme. Il débarque en disant : « C’est notre chance. On est un musée du cinéma; on prétend toujours ça. Faut envoyer un projet au ministère de Gérald Pelletier ». Mais c’est dans un mois! Alors, on a pondu un projet très rapidement, sans savoir où on allait avec ça. On ne peut pas construire des entrepôts de conservation en pleine ville, à cause de la pollution; on n’a pas de terrain; on n’a rien… Encore une fois, c’est notre ami André Guérin qui vient à notre secours et nous dit : « Je peux vous donner un terrain de ma famille à Vaudreuil ». Bon, on commence à regarder tout en élaborant le projet. On le dépose et le ministère nous répond quelques jours plus tard en nous disant : « C’est d’accord, au montant que vous demandez ». Et on se retrouve avec 1.2 millions ou quelque chose comme ça! Mais on n’a pas d’architecte, pas d’ingénieur, pas de terrain…

HC : On est en mars 1973 ou 1974?

RD : Les entrepôts ont été construits en 1974. On a donc a mis une bonne année pour mettre ça en place, surtout qu’il n’y avait aucun entrepôt de conservation au pays. Personne ne connaissait les exigences techniques d’une telle construction.

HC : Il y avait pourtant des archives du film à Ottawa…

RD : Ottawa existait, mais ils avaient hérité de bâtiments appartenant à l’armée canadienne où on stockait des munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient transformé ces entrepôts en locaux pour leur collection de films. Mais c’était assez approximatif. Et à l’intérieur de la FIAF, il y avait une commission technique qui commençait à imposer des standards et on s’est dit qu’il fallait construire quelque chose qui réponde à ces exigences-là. Nos premiers entrepôts avaient une particularité qui à été corrigée depuis, mais qui était assez marrante : on refroidissait les entrepôts, mais il y avait aussi des éléments chauffants pour arriver à ce sacré équilibre entre l’humidité relative et la température dont on avait besoin.

HC : Ça, c’est les premiers entrepôts à Boucherville?

RD : Oui, les mêmes entrepôts qui ont été agrandis par la suite au début des années 90 et sont devenus « state of the art ». Même qu’on a innové, parce que l’on avait vu dans un pays scandinave, un système formidable qui permettait de prendre un film sous le point de congélation et, en le mettant dans une chambre de décompression, – qui était fabriquée par Siemens, je crois – ça l’amenait à la température qui permettait de le dérouler sur une table de montage ou même de le projeter. Mais cette chambre coûtait des milliers et des milliers de dollars : impossible de s’offrir ça. François Auger, le directeur des Services techniques, qui était un bricoleur génial, m’a dit : «Je vais t’en fabriquer une! ». Et François a bâti deux espèces de cabines sur roues (elles sont toujours en service) avec un thermomètre qui traverse la paroi et nous permet d’avoir la température à l’intérieur. On apporte cet appareil là dans les entrepôts, on met le film dont on a besoin dans la cabine et on la ressort avec nous quand la température arrive à celle ambiante; on peut ouvrir, prendre les bobines, puis les apporter à la cabine de projection. Cette expertise là, on l’a apprise sur le tas, mais avec des résultats formidables.

Même chose pour la cabine de projection que François Auger a construite. Comme on projette des films avec des systèmes sonores différents, en formats différents, c’est très important, par exemple, que dans la cabine de projection le 16mm soit impeccable, compte tenu qu’une partie importante de notre production était en 16mm – notamment la production documentaire de l’époque. Et on savait quel était le meilleur projecteur qui existait; c’était ça que l’on voulait, mais encore fallait-il avoir une lentille qui donne une image comparable à l’image 35mm et que l’axe du projecteur par rapport à l’écran ne déforme pas l’image à l’écran. En tout cas, on a beaucoup travaillé là dessus et le résultat est là : à la Cinémathèque, quand on projette une bonne copie 16mm, seul un grand professionnel peut voir la différence 16mm/35mm. Le son, c’est le piège numéro un : on n’en sort jamais parce qu’il y a eu trop de procédés différents qui sont apparus et qui se contredisent en plus. Au niveau de l’image, par contre, François a fait quelque chose de formidable : il a relié, par un truc qu’il a bricolé lui-même, les projecteurs à la source électrique qui est sous la dalle de béton de façon à changer l’intensité électrique selon le format d’image, parce que si tu projettes une image en scope qui est 2.35 c’est sûr que tu as besoin de plus de jus qu’avec un autre format. Voilà un vrai travail de Cinémathèque : le respect des formats et des vitesses de projections. Pour le muet, c’est un casse-tête à n’en plus finir. Moi je faisais beaucoup de tests avec Gabriel Thibaudeau, le pianiste, parce que lui avait l’œil et l’oreille en même temps qu’il imaginait quelle musique il pouvait mettre là-dessus. On se projetait toujours une bobine ensemble pour décider de la vitesse.

HC : Parce qu’elle est variable. Des fois à 16 i/s, des fois à 18 i/s…

RD : Il y a des cas ahurissants! Dans Métropolis, il y a des passages où Fritz Lang demande que ça aille à 32 i/s. Quand on a fait La nouvelle Babylone à la Place des Arts avec I musici, il y a une bobine qui a une vitesse différente et c’est voulu par Kozintsev. Dans les documents d’époques, c’est précis : cette bobine, alors que le film tourne à 20 i/s, doit être à 24 i/s. C’est absolument fou.

HC : C’est ça le respect aussi du public et l’œuvre.

RD : Oui. C’est passionnant et c’est ça qui se perd dans la mémoire des cinémathèques actuellement. Et c’est ce qui se perd aussi chez les spectateurs, parce qu’ils sont tellement moins exigeants que ceux de ma génération l’étaient, sans doute à cause de l’héritage dont on bénéficiait. Actuellement, on connaît tous des cinéphiles sérieux qui disent des choses intelligentes sur le cinéma et qui vont en salle 2-3 fois par année. Leur cinéphilie elle se passe dans leur sous-sol avec des dvd qui, souvent, sont de très bonne qualité, mais ils ne voient pas les films sur écran. Sans compter qu’il y a beaucoup de dvd trafiqués en terme de format d’image.

HC : Et puis il a aussi le fait que votre culture a passé d’une part par les ciné-clubs, par le fait que vous avez projeté vous même beaucoup de films et donc vous aviez le souci de la projection. Donc, quand viens le temps de projeter un film, on est respectueux de ça et on est conscient de la dimension matérielle, technique qui est fondamentalement dans la projection. Aujourd’hui, même un programmateur, sauf exception, n’a pas forcément conscience de ça et encore moins un directeur.

RD : Oui, c’est un débat qui est sur la table au niveau de la FIAF depuis plusieurs années. José Manuel Costa, qui est le vice-président de la cinémathèque de Lisbonne actuellement, a jeté le pavé dans la mare en disant devant l’assemblée générale de la FIAF, il y a 15 ans : « Faudrait consentir à projeter moins de films, mais que ce soit toujours impeccable ». Cela pose clairement la question du statut de musée des cinémathèques : que si vous allez voir une rétrospective Rothko au MoMa à New York, vous vous attendez à voir les originaux; il n’y aura pas de reproductions formidables à un moment donné. S’il manque un tableau, ils vont mettre une étiquette disant tel tableau est dans tel musée et on ne peut pas l’avoir. Et dans les cinémathèques, cette exigence là devrait être déterminante. Déjà, il y a un pas de fait en avant ici à la Cinémathèque québécoise : quand je vois dans le programme qu’on indique le format du film projeté, c’est une initiative dans cette direction. Je me souviens que le dernier programme que j’ai fait à la Cinémathèque (pour me faire plaisir!) en 2002, c’était un mois de westerns. Un libraire cinéphile, avec qui je parle de cinéma quand quand je vais à sa librairie, m’a dit : « Est-ce que vous pourriez me signaler quels sont les films que vous allez projeter en 35mm? ». Je l’ai fait avec plaisir, mais ce n’était pas dans le programme de la Cinémathèque et ce libraire ne voulait pas voir de copies 16mm approximatives.

Les voûtes de Boucherville.

HC : Revenons un peu à 1974, au moment où l’on construit les entrepôts de Boucherville.

RD : C’est une date très importante, parce que c’est le moment où la Cinémathèque se dote d’un outil déterminant pour son travail. Désormais, on peut aller chez un producteur et lui dire « On peut vous garantir que si vous nous donnez vos éléments de tirages, ils vont être conservés mieux que nulle part ailleurs. Il n’y a pas un labo qui peut vous offrir ça et en plus c’est gratuit, parce que c’est notre fonction de préserver notre héritage ». Ce levier-là, il nous a servi beaucoup et il nous a amenés jusqu’au dépôt légal actuel des films. À l’arrivée de la vidéo, il y a eu une accélération dans la vie des films en salle. Du coup, les distributeurs ont commencé à faire des ménages radicaux dans leurs stocks pour ne pas payer de l’entreposage inutilement et pour ne pas garder des films qui ne bougeaient plus. Alors, la Cinémathèque, tout à coup, s’est même retrouvée avec des dépôts qu’elle ne pouvait pas accepter au complet. Dans les premiers temps, on prenait tout, mais on arrivait avec 40 caisses pour un long métrage. À partir du moment où il y a 30 longs métrages qui se font par année, on n’est plus capable de répondre à cette demande.

Par contre, avec le documentaire on a toujours été très prudent, parce que là on ne sait pas qu’est-ce que l’on détruit si on ne garde pas les « chutes » d’un documentaire. Hughes Mignault, le cinéaste qui a fait 2-3 films sur René Lévesque, a peut-être enlevé des personnages que Lévesque ne voulait pas voir dans le film ? Dans 30 ans, l’historien va s’intéresser autant à ces personnages qu’à l’image officielle de Lévesque en campagne électorale. On s’est donc dit que, dans le cas des documentaires, il fallait être plus prudents. Mais une fois qu’on a dit ça, on garde quoi? La question s’est posée quand les gens ont commencé à se préoccuper d’archiver la télé. C’est important l’histoire de la planète au jour le jour et c’est la télé qui le fait. Je me souviens d’une rencontre sur ce terrain où, tout d’un coup, il y a des gens qui travaillent dans des grandes télés, la BBC, etc., qui disent : « Nous, on ne garde pas le son, on ne garde que l’image ». Qu’est-ce que c’est ça!? On vient de faire une bêtise énorme, parce que le commentaire change évidemment le sens de l’image complètement. Dépendant qui le fait aussi : si c’est un homme politique qui commente un coup d’état dans son pays, on veut savoir qu’est-ce qu’il a bien pu dire? Ces grands administrateurs voulaient sauver de l’espace, mais c’est très redoutable.

HC : Parce que vous vous êtes mis aussi à conserver autre chose que du cinéma à partir de la fin des années 70, la télévision, la vidéo…

RD : On n’avait pas le choix. La télévision, c’est un débat par rapport auquel j’avais des avis qui différaient de celui de beaucoup de mes collègues. Même s’il y a des parentés, je ne suis pas sûr que, ontologiquement, ces parentés soient aussi fortes qu’on les imagine, parce que la télévision se greffe plus à l’histoire des communications, c’est-à-dire que sa chaîne, c’est le téléphone, la radio, la télévision. Le cinéma, lui, vient plus du théâtre, du spectacle, bon. Et ça complique beaucoup le débat.

HC : Comme vous étiez très réticent aussi à accueillir la vidéo à l’époque. C’était une de vos résistances.

RD : C’est à dire à l’époque où la question s’est posée, j’avais à prendre des décisions. Puis, j’ai peut-être pris les mauvaises décisions, mais on refaisait le 335 De Maisonneuve et on voulait une salle pour la télé et j’ai dit : « On fait une salle qui projette des supports électroniques et on fait une salle cinéma ». Bon, maintenant, les choses ont bougé beaucoup. Il y a un projecteur HD dans la salle Claude Jutra. Mais, de toute façon, on est dans une époque de totale confusion. Je ne veux pas dire du mal de Roland Smith, mais la rétrospective indienne qui est commencé depuis hier au cinéma du Parc, je pense que ça se passe en DVD. Des DVD projetés sur grand écran, à moins d’avoir un projecteur hautement sophistiqué, ça donne des résultats souvent approximatifs. Et il y a pire que ça. Les Américains encore une fois ont manœuvré très habilement et ils ont imposés leurs normes à toute la planète. Même en France, le gouvernement a dépensé des montants énormes pour aider les exploitants à installer des projections numériques dans les salles et, à partir de décembre 2013, il n’y aura plus de salle de cinéma 35mm en France. Or on a équipé toute la France en 2K et, de l’avis des spécialistes, y compris des spécialistes français, c’est un mauvais standard!

HC : Déjà il est désuet.

RD : Il est désuet, il est difficilement ajustable : il faut sans arrêt avoir un technicien qui vient refaire l’ajustement. Voyez dans quoi on s’installe. Et les problèmes de conservations que cela entraîne… On ne les a pas encore évalués correctement.

HC : Mais, par exemple, pour la vidéo, le moment où la question de la conservation de la vidéo devient une question vous hésitez longtemps avant de l’accueillir.

RD : On a hésité, mais on l’a accueilli tout de même assez rapidement. À partir du moment où on essaie de conserver le travail complet d’un cinéaste et qu’il nous annonce que son nouveau film a été tourné en vidéo… peut dire « on touche pas à ça », mais ça serait une décision idiote. C’est ça qui a beaucoup accéléré notre décision et qui a modifié la politique de la Cinémathèque : pouvoir accueillir les œuvres faites sur un nouveau support. Mais ça se doublait d’un autre problème. La conservation de la vidéo ce n’est pas la chose la plus évidente. Ça a changé assez rapidement, mais ce n’est pas encore une question réglée.

HC : C’est même le problème le plus urgent qui se pose en ce moment même à la cinémathèque, les collections en format vidéo obsolètes qui ne seront bientôt plus lisibles…

RD : On a fait une grande enquête, d’abord avec Jean-Pierre Laurendeau, puis avec André Gladu, pour constituer des collections sur ces supports vidéos ou numériques. Mais même les experts rencontrés se contredisaient quant aux choix techniques. On se retrouvait toujours face à une situation où la seule façon d’être sûr de notre affaire, c’était de transférer sur 35mm. Même les Américains disaient : « Transférez sur 35mm! ». On n’avait évidemment pas le budget pour faire ça; ca suppose un labo et que l’on fasse ça à l’année longue!

HC : Mais c’est en effet le support le plus stable.

RD : C’est le seul dont la stabilité est actuellement acquise et sûre. Mais là où la question se pose de façon encore plus brutale, c’est qu’il y a de plus en plus de films de fiction tournés sur support numérique et ce que l’on reçoit c’est un disque dur. Les spécialistes nous disent qu’un tel disque a une durée de vie de cinq ans… On va faire quoi dans cinq ans? Est-ce que l’on va faire un calendrier, puis on va passer notre temps à transférer? Il faut réfléchir à cette question là correctement. L’Academy à Hollywood a publié un rapport sur le numérique en 2007 où il est dit clairement : « It’s not a long term issue ». Bon, c’est clair. En France, le grand patron d’Éclair, le plus gros labo du pays, qui participait à un colloque à la Cinémathèque française il y a 2 ans, affirmait pour sa part : « Il faut migrer aux 5 ans ». Bon…

HC : Revenons à la cinémathèque, une des choses qui m’a passionné sur votre travail, c’est que, tout en étant directeur de la Cinémathèque, vous avez continué de faire œuvre de programmateur. Vous avez continué à programmer comme une extension naturelle de votre travail de direction, ce qui n’est plus le cas depuis votre départ. Alors, quelle était la couleur que vous vouliez donner à la programmation?

RD : Il y a plusieurs aspects à la question. D’une part, j’étais rapidement d’avis qu’il était essentiel d’articuler programmation et conservation. C’est la fonction muséale qui est traduite dans ce geste là. On conserve les films pour les générations futures, mais on conserve aussi pour en permettre l’accès et l’accès c’est les projections composées comme des expositions. Par exemple, quand je préparais une rétrospective, je me disais toujours qu’il faut que ce soit l’occasion d’acquérir des œuvres. Si l’on considère que le cinéaste que l’on veut célébrer par une rétrospective est important, il faut trouver moyen de garder certaines de ses œuvres. Au moment de la rétrospective Renoir, on a acquis Le Crime de Monsieur Lange et quelques autres titres. Quand on a fait Joris Ivens, c’est pareil : j’avais négocié avec Joris et Marceline Loridan pour que les films restent. Ça c’est un aspect.

L’autre aspect, c’était que moi, quel que soit le titre que l’on donnait à mes responsabilités au sein de la Cinémathèque, j’y étais allé en temps que cinéphile, et je voulais rester cinéphile. J’en ai fais des jobs de gestion, mais je voulais rester sur le terrain de la mission culturelle de la Cinémathèque. Même sur la fin, alors qu’il y avait 35 personnes qui travaillaient à la Cinémathèque, je m’étais gardé la programmation des séances Histoire du cinéma et Cinéma muet en musique et, pour me faire plaisir, une ou deux rétrospective par année d’un cinéaste que j’aimais. J’ai fait Lubitsch par exemple. Je savais qu’il y avait beaucoup de films que je n’avais jamais pu voir, la rétrospective c’était l’occasion de rattraper! Ça permettait un lien très concret. En plus, quand j’étais à la Cinémathèque j’aimais beaucoup être dans la salle. J’aimais voir qui venait voir les films. Par exemple, quand la Cinémathèque projetait Sunrise de Murnau je voulais voir qui était là; puis je voulais savoir comment ça se passait à la sortie de la salle.

HC : C’était comme un test.

RD : Oui, parce que les gens qui sont confrontés pour la première fois à Sunrise, ils sortent du film et ils n’en reviennent pas. Ils sont obligés en plus de comprendre une chose qui fait tellement partie de la fonction pédagogique d’une cinémathèque : ils comprennent tout à coup que le cinéma – Sunrise c’était 1927 – était rendu à une époque tellement sophistiquée de son histoire. Le cinéma, entre les années 20-22 et la fin du muet, c’est un âge d’or incroyable. Comment les cinéastes maîtrisent leurs outils, développent un travail d’écriture tellement savant et des audaces à tous les niveaux, même moral. C’était une des raisons de mon plaisir d’aller sur le terrain de la projection. C’est Peter von Bagh, le critique finlandais (qui est maintenant le directeur culturel du festival Cinema ritrovato de Bologne) qui, dans une communication au congrès de la FIAF de Lisbonne en 1989, rappelait une chose très simple : le film, il existe à partir du moment où il y a une communication avec un spectateur. Sans ça, il n’existe pas et, la dimension humaine de l’expérience cinématographique, elle existe dans la projection quand on propose au spectateur d’être confronté au film dans un contexte qui lui permet un lien étroit et intime avec le film. Les projections publiques de la Cinémathèque, c’est l’histoire vivante du cinéma. Et pour moi, c’est ça la clef de voûte des projections et ça ne veut pas dire qu’on se coupe du cinéma actuel, mais le cinéma actuel on le regarde en lien avec ce qui est venu avant comme dans tout travail muséal.

HC : Comme quand Langlois projetait un Garrel après un Nosferatu de Murnau…

RD : Mais oui. Langlois il faisait même des trucs provocateurs, je me souviens de projections où il montrait un classique français, Feuillade ou Grémillion, et il mettait Baroncelli après, un tâcheron comme on dirait. Pour montrer que le travail d’un cinéaste, ça se traduit dans des intuitions, des espaces…

HC : Mais en même temps, je partage l’idée que les projections soient l’histoire vivante du cinéma, encore faut-il qu’elles soient animées, d’une part, par une programmation diversifiée, complexe et qui en montre toute sa vitalité, mais aussi ça passe par des personnes qui l’incarnent.

RD : En règle générale, quand on fait cette gageure là, on part gagnant. Je mentionnais la rétrospective Lubitsch, toute à l’heure, où les sept premiers programmes étaient en allemand sans sous-titres et on n’avait pas de traduction simultanée. Il y avait tout de même, au bas mot, cent personnes dans la salle tous les soirs et ce n’était pas des germanophones. C’était des cinéphiles. On revoyait les mêmes têtes tous les soirs. Et ça, pour quelqu’un qui programme, c’est un cadeau. Il y a encore des cinéastes qui me parlent de ce genre d’expérience : Catherine Martin, par exemple, qui me dit « Moi, la rétrospective Dreyer, ça m’a complètement changé de piste. J’ai pensé à faire des films autrement ».

HC : Les sujets sont infinis, mais peut être juste pour clore, du point de vue d’aujourd’hui, ça ressemble à quoi l’avenir de la Cinémathèque ?

RD : La Cinémathèque n’est pas isolée dans ses problèmes. Toutes les cinémathèques actuellement vivent des moments difficiles. Le cinéma dans son support, dans ses modes de production est bouleversé à cause de son évolution technique et les cinémathèques sont prises à partie par ça. Par exemple, les pouvoirs publics ne comprennent rien à ce qui se passe et ils imaginent qu’il n’y a plus de problèmes de conservation, parce que les cinémathèques peuvent maintenant numériser leurs collections, puis ça va être réglé et ça ne prend pas de place. Plus besoin de construire des entrepôts qui coûtent cher… Alors les cinémathèques sont prises à défendre leur approche. À Lisbonne, par exemple, ils ont conçu un centre de conservation exceptionnel et qui, actuellement, à cause de la crise économique qui frappe le Portugal de plein fouet, est en train de fermer. Ils ont un labo formidable, mais ils n’ont pas d’argent pour acheter les produits chimiques dont ils ont besoin pour que le labo continue à travailler. Je pense que les cinémathèques qui vont survivre, ce sont celles qui vont s’entêter à réaffirmer leur mission et qui vont le dire et le redire, haut et fort.

Je pense que la vocation muséale des cinémathèques, c’est ce qui va les sauver. Et ça, ce n’est pas une idée nouvelle : je mettais cette idée de l’avant au congrès de la FIAF de Londres, en 2000. Jacques Ledoux a toujours appelé la Cinémathèque Royale de Belgique « Musée du cinéma ». Langlois a appelé ça « Musée du cinéma » avant de mettre des collections dans des salles d’expositions. On projette comme on monte une exposition, exactement dans cet esprit-là. Et puis, il y a le problème de la notion d’artefact qui intervient. Je me souviens que le premier qui a mis ça sur la table, c’est Paolo Cherchi Usai, il y a quelques années déjà, et il s’est fait insulté. Pourtant c’est sûr qu’il y a eu des erreurs qui ont été commises parce qu’on n’a pas décidé assez tôt de considérer les films comme des objets de collections, au même titre que des tableaux. Je me souviens qu’avec Paolo on prenait l’exemple de Vertigo d’Hitchcock. Vertigo, il n’y a plus personne qui peut le voir. Il va bientôt être projeté au cinéma Scotia. Mais la copie que l’on va projeter, c’est la copie dite « restaurée » par le studio. Ils ont remixé le film avec du son surround. Les célèbres plans de James Stewart et de Kim Novak sous le pont à San Francisco, on a des sons de goélands derrière la salle dans cette version. Ils ont refait les couleurs en les saturant, alors que Hitchcock avait travaillé dans du pastel ou des bruns velours. Donc, en parlant de ça, Paolo disait : « Si on avait bien fait notre travail, ça ne serait pas arrivé . Comme on se prêtait nos copies, la copie de Vertigo que l’on avait dans notre collection a été projetée 15 fois; a été égratignée huit fois sur quinze; les collures à la fin des bobines ont été refaites et on a perdu des images. » Bon, Paolo décrit l’usure habituelle d’une copie, mais il y a maintenant un problème : qui va désormais voir Vertigo comme Hitchcock l’avait voulu? Même chose au colloque de Paris de 2011, François Aidé disait « Psycho, la version dite numérique, ça n’a rien à voir avec la version que l’on a connu en 35mm! ». Il y a une précision dans le numérique qui n’est pas la précision de l’image de cinéma et, en plus, il y a le problème de la profondeur qui est différente en numérique.

HC : Mais ça on pouvait le dire du nitrate à l’époque. On pourrait le dire de beaucoup de choses. Le deuil et la mélancolie sont toujours rattachés à la cinéphilie…

RD : Faut faire attention! La nostalgie, le fétichisme; il y a des perversions qui nous guettent là-dedans.

HC : Il y a deuil nécessaire peut-être, peut-être ?

RD : Je pense que les cinémathèques qui vont accepter trop de compromis se tirent dans le pied. Et elles ne survivront pas, parce qu’il va y avoir un moment où le 35mm ça va revenir. Quand Peter Kubelka nous dit, pour nous rassurer, que le 35mm va revenir et tout le monde va comprendre, parce que c’est le support pour l’image le plus stable, celui qui nous satisfait le plus plastiquement, j’espère qu’il a raison jusqu’à un certain point, mais c’est peut être une vue un peu trop rassurante. Tout ça pour dire que les cinémathèques, comme le cinéma, traversent une période de flottement difficile à évaluer, mais on a besoin de résistants. Ce sont les résistants qui vont sauver la mise. Et c’est ce que je souhaite aux gens qui ont la chance de travailler dans les cinémathèques actuellement : avoir assez de feu sacré pour se constituer en résistance.

HC : Robert Daudelin, merci beaucoup. À la prochaine.

RD : À une prochaine oui.

——

Entretien réalisé le 3 juin 2013 par André Habib. Retranscription : Yann-Manuel Hernandez. Photographies des entrepôts de Boucherville : Yann-Manuel Hernandez.

——

À LIRE DANS CE DOSSIER:

Entretien avec Fabrice Montal de Serge Abiaad

Entretien avec Guy Fournier d’André Habib et Yann-Manuel Hernandez

Entretien avec Marco De Blois de Serge Abiaad

Entretien avec Jean Gagnon d’André Habib

Entretien de Karine Boulanger de Serge Abiaad

Entretien avec Pierre Jutras d’Antoine Godin, André Habib, Nicolas Renaud

[Mandat élargi, mais à quel prix ?->498] de Pierre Véronneau

Dans les beaux draps de la Cinémathèque de Mathieu Li-Goyette

Entrailles de Yann-Manuel Hernandez