Entretien avec Marco De Blois

Conservateur-programmateur, cinéma d’animation

Marco de Blois est le dinosaure (bien qu’il soit encore jeune) qui veille sur les trésors du cinéma d’animation depuis 15 ans. À l’occasion du 50ème anniversaire de la Cinémathèque québécoise, il nous parle de son poste de conservateur-programamteur, de la richesse du catalogue d’animation de la Cinémathèque, et l’importance de cette institution.

———

Hors Champ : Commençons par votre parcours personnel, vos motivations, votre passion pour l’animation et par quelles circonstances vous avez été amené à occuper ce poste de conservateur-programmateur de cinéma d’animation.

Marco de Blois : Mes premiers contacts avec l’animation ont précédé, quand j’étais très jeune, ma découverte du cinéma. Tout petit, j’écoutais des cartoons à la télé les samedis matin. Ma première découverte a eu lieu par la suite quand j’étais jeune adolescent, quand j’ai vu à la télé des films produits par l’ONF. Je me souviens notamment d’avoir vu Le Paysagiste de Jacques Drouin, je devais avoir 12 ans, et le film a eu sur moi un effet très fort. C’était donc une autre découverte importante en ce qui concerne les rapports à l’animation, mais pas au point d’en faire une vocation. Par ailleurs, tout comme bon jeune adolescent intellectuel de ville provinciale (je suis né à Sorel), j’allais voir régulièrement les films dans les cinémas de la ville et à un moment donné je me suis mis à m’intéresser à des auteurs plus pointus comme Woody Allen par exemple. Je me souviens de Manhattan qui m’avait beaucoup plu, si bien qu’est survenu en moi le désir de devenir cinéaste. Je me suis donc inscrit en cinéma au Cégep de Saint-Laurent au début des années 80. Je n’ai pas terminé mon DEC (diplôme d’études collégiales), mais j’ai quand même fait un an au Cégep avant de quitter les études pour faire de petits boulots. Je me suis réinscrit à l’école, cette fois à l’Université de Montréal, toujours avec l’idée et le désir de devenir cinéaste. J’ai d’ailleurs réalisé deux films comme étudiant qui n’étaient pas de l’animation. Puis à la fin de mes études, j’ai essayé de me lancer dans la réalisation de films, mais ça ne marchait pas, car j’ai trouvé le processus trop complexe. Mais j’avais quand même suivi le cours de Marcel Jean, qui était alors tout jeune prof, sur l’Histoire de l’animation. Ça a été une révélation. Ça cristallisait et concrétisait cette affection que j’avais pour l’animation depuis plusieurs années. Il y avait quelque chose qui s’écrivait, qui se matérialisait, et je commençais à comprendre pourquoi j’aimais autant l’animation. Il faut dire que je suivais aussi des cours d’Histoire de l’Art, il y avait déjà un lien qui s’explique par mon intérêt pour les arts plastiques, si bien que tout de suite après mes études, j’ai commencé à écrire régulièrement pour 24 images et petit à petit j’ai développé une spécialité en animation comme autodidacte.

Un poste de commissaire pour l’exposition permanente sur le cinéma d’animation, qui a pris fin récemment, s’est ouvert à la Cinémathèque en 1998, alors j’ai postulé et j’ai eu le travail. C’était un contrat d’un an. Marcel Jean avait eu le poste de conservateur, mais il était déjà parti à l’ONF. Le poste de conservateur a été fermé à la suite de son départ. Par la suite, le poste de conservateur s’est rouvert, et je suis devenu conservateur en 1999. Ça a été mon premier véritable emploi, parce qu’avant ça, j’ai été réceptionniste chez Prim, serveur, barman… La spécialisation en animation est rare, alors j’étais fort heureux et honoré d’avoir eu ce poste-là, et je réalise maintenant qu’il n’y a pas beaucoup de personnes qui pourraient faire un travail comme celui-là.

HC : Est-ce que toutes les cinémathèques ont forcément un programmateur ou du moins un programme de conservation pour le cinéma d’animation, ou est-ce une spécificité de la Cinémathèque québécoise au vu de l’importance du genre au Canada ?

MB : Ici, il y a quelque chose de particulier qui tient en fait à l’histoire du cinéma québécois et canadien. La Cinémathèque a été fondée en 1963 et la plupart de ses fondateurs, que ce soit Guy L. Coté, Rock Demers ou Jacques Giraldeau, s’intéressaient déjà à l’animation. McLaren est alors une grande personnalité de l’animation, l’ONF venait de déménager à Montréal en 1957. Il y a une communauté de cinéastes qui s’est établie ici, il y avait une jeunesse qui se préparait à joindre l’animation française de l’Office en 1967, alors il y avait déjà une ébullition en ce qui concerne l’animation, et les fondateurs ont pris la décision d’accorder une réelle importance au cinéma d’animation aussi bien dans les activités de programmation que de conservation. Le désir, donc, d’avoir des activités de conservation et de programmation d’envergure internationale était là. En 1967, il y a eu la Rétrospective mondiale du cinéma d’animation, un événement très important que je me permets de détailler. Lors de l’année de l’Expo, Guy L. Côté a mis sur pied un événement majeur consacré à l’histoire et à l’actualité de l’animation. Il y avait une grande rétrospective historique. Il y a eu aussi un grand conventum qui a réuni des personnalités du monde entier, aussi bien des pionniers comme Otto Messmer, créateur de Felix le Chat, ou alors Max Fleischer, le créateur de Popeye, qui se sont déplacés à Montréal pour assister à cet événement. Il y avait aussi des réalisateurs actuels qui se sont déplacés à Montréal en 1967 comme Len Lye ou Chuck Jones, c’était donc un grand événement et s’ajoute à ça une exposition sur l’animation. C’était un événement marquant dans le domaine des études sur l’animation parce qu’il a généré une masse de documentations et de traces qui ont par la suite nourri les études sur l’animation et les archives de la Cinémathèque canadienne (elle deviendra la Cinémathèque québécoise en 1971). La Rétrospective a aussi permis de constituer une collection de base importante, aussi bien d’artefacts que de films, qui ont été déposés à la suite de l’événement. Il y avait donc un fond qui s’est constitué à la Cinémathèque à l’époque, et qui sera déterminant pour l’avenir.

Au début des années 70, le poste de conservateur en animation n’existait pas encore, mais compte tenu de l’importance qu’occupait l’animation à la Cinémathèque au début des années 70, un poste de conservateur a été créé (et d’ailleurs à l’époque, on ne disait pas « conservateur-programmateur », mais seulement conservateur). C’est Louise Baudet, décédée en 1996, qui a eu le travail et qui a probablement été la première grande conservatrice du domaine de l’animation au monde. Louise a alimenté la collection et a fait beaucoup de diffusion dans les cinémathèques étrangères et dans les festivals étrangers, ce qui a permis à la collection de la Cinémathèque québécoise de rayonner, mais aussi d’avoir une réputation à échelle internationale. Je reviens donc à l’esprit de ta question. Le fait d’avoir une collection internationale aussi généraliste est probablement unique dans le domaine des cinémathèques et des centres d’archives. La Cinémathèque tchèque par exemple, ou ce qu’on appelle les archives du film tchèque, a probablement une collection d’animation plus importante en termes de nombre de titres que celle de la Cinémathèque québécoise, à cause notamment de la production nationale qui est imposante. Ici, la production est plus modeste, compte tenu du fait que l’animation est un art jeune au Québec et au Canada. Mais à la différence de la Cinémathèque tchèque, nous avons une grande collection internationale, ce qui, je crois, est assez unique aujourd’hui du côté des cinémathèques et des centres d’archive.

HC : Pourriez-vous commenter davantage cette notion de « conservateur-programmateur » ?

MB : Pendant des années, la Cinémathèque québécoise était une petite structure, alors il y avait des conservateurs qui faisaient de la programmation. En principe, les conservateurs sont des gens qui s’occupent des collections et les programmateurs de la programmation, mais pendant des années les conservateurs ont eu l’habitude de faire la programmation, ce qui en soi n’est pas inhabituel parce qu’il y a aussi des conservateurs de musée, par exemple, qui font des expositions. Mais lorsque la direction à la tête de laquelle était Pierre Jutras a été scindée dans les années 2000, c’est-à-dire lorsqu’on a créé un poste de direction à la programmation et un autre poste de direction des collections, nous avons séparé ce département en deux. J’étais conservateur, mais, pour le bon fonctionnement de la Cinémathèque, il fallait que les conservateurs continuent à faire de la programmation, nous avons donc créé ce poste au nom un peu étrange qui n’existe pas ailleurs, qui est celui de « conservateur-programmateur ».

HC : Est-ce que vous avez le sentiment de devoir guerroyer pour faire imposer cette nécessité, cette importance de montrer du cinéma d’animation face à la demande sans doute très imposante d’un cinéma international et canadien ?

MB : Non, au contraire. En fait, une des choses dans mon travail qui me paraît exceptionnelle, c’est d’avoir la confiance de mes collègues et le soutien de l’institution elle-même. Il y a Fabrice Montal qui s’occupe du cinéma québécois et canadien et qui est aussi directeur, Karine Boulanger qui s’occupe de la programmation internationale et moi avec mon programme d’animation. Le fait est qu’aujourd’hui encore, il y a une pratique importante au Canada et au Québec dans le domaine de l’animation. Nos créateurs ont une grande réputation à l’échelle internationale, alors le désir que la Cinémathèque ait toujours une personne rattachée à l’animation existe encore. Mais il faut savoir que je ne peux que m’occuper exclusivement de mes petits programmes d’animation. On a présenté au mois de juin l’intégrale d’Ivan le Terrible d’Eisenstein avec sous-titres français électroniques, et c’est moi qui m’en suis occupé alors qu’on est ici à mille lieues de l’animation. Quand Guilhem Caillard avait fait la série sur le Western crépusculaire durant son stage à la Cinémathèque, c’est moi qui avais travaillé avec lui. Il faut savoir être polyvalent, mais j’ai toujours mon petit carré de sable : la responsabilité de m’occuper de l’animation.

HC : Vous êtes programmateur, mais également critique de cinéma. Quelle est d’un côté la part de plaisir cinéphilique et de l’autre celle d’enjeux idéologique, esthétique, politique dans vos choix de programmation ?

MB : Je ne peux pas faire ce travail-là en me disant que je vais programmer uniquement ce que j’aime, ce serait à mon sens d’une vanité assez décourageante pour le public et ça ne serait pas très intéressant pour une institution qui se vante d’avoir une vitrine permanente sur le cinéma d’animation. Évidemment, si on fait une analyse de notre programmation, j’imagine qu’on pourrait retrouver des signes permettant de mieux déterminer ma cinéphilie, mais je me donne l’obligation d’avoir le mandat le plus large possible et de laisser place à des œuvres qui me touchent moins personnellement pour des raisons critiques, esthétiques, stylistiques. Selon moi, ça fait partie des responsabilités inhérentes au poste. Dans ma description de tâches, je suis le lien entre l’institution et le milieu de l’animation, c’est écrit à peu près comme ça, alors je suis le programmateur et conservateur de tout le monde, mais cela n’implique pas que je dois abandonner tout sens critique, et je ne pense pas que je pourrai par exemple te donner très clairement des critères permettant d’identifier les oui ou les non parce que, quand on fait une programmation de festival, on nous demande souvent quels sont nos critères, et je réponds que les critères sont ceux de la valeur et la pertinence de l’œuvre, les critères sont assez difficiles à définir, je ne pense pas que l’on puisse les rédiger de façon précise et nette. Quand je programme, je me préoccupe de la valeur de l’œuvre, de son rayonnement, et aussi de la portée historique ou symbolique ou même technique de l’œuvre.

HC : Vous avez parlé d’être un programmateur pour tous, la notion de cinémathèque est pourtant assez paradoxale puisqu’une grande partie de ceux qui la côtoient sont déjà des convertis. Quel est donc ce lien entre une programmation pour tous lorsque la Cinémathèque n’est, de fait, pas pour tout le monde ?

MB : Ce que je veux dire, c’est que comme conservateur et aussi comme spécialiste de l’animation en résidence à la Cinémathèque, j’ai l’occasion d’avoir des contacts, des connaissances qui font de moi une personne ressource. Donc, régulièrement, il y a des personnes qui m’appellent pour avoir des suggestions, à savoir dans quel festival ils devraient envoyer leur film, ou alors ils me proposent de regarder leurs films pour leur dire ce que j’en pense. En ce qui concerne la conservation, également, je représente le milieu de l’animation dans son ensemble. Dans les années 90, un peu avant que je n’arrive, la Cinémathèque avait acquis une très importante collection de dessins d’animation de la compagnie Cinar, gros producteur d’animation pour la télévision. La compagnie n’existe plus maintenant parce qu’elle s’est retrouvée dans un scandale financier très important, et la Cinémathèque a acquis une substantielle collection de dessins d’animation de ce producteur, des films qui étaient pour la plupart faits en sous-traitance en Asie du Sud-Est. Cinar était une compagnie montréalaise, un des plus grands producteurs d’animation de l’époque et très sincèrement, je ne suis pas gêné de te dire que ces productions ne me touchent pas particulièrement. Mais à cause de l’importance qu’a eue Cinar comme producteur industriel, à cause de la quantité importante d’artisans qui ont œuvré à cette série, à cause du succès obtenu par ses épisodes, à cause aussi d’une qualité d’exécution qui caractérise certains de ses épisodes, ce fonds a sa place à la Cinémathèque et c’est pour ça que je dis être le conservateur du milieu de l’animation.

Maintenant, en termes de programmateur, c’est autre chose. Là, j’essaye continuellement d’aller à l’encontre des idées reçues et donc d’avoir une programmation que j’espère rigoureuse, et j’essaye de la renouveler le plus souvent possible. J’essaye parfois de présenter des trucs plus rares, j’essaye aussi parfois de présenter des œuvres classiques qu’on peut par exemple voir sur internet, mais également découvrir dans une salle, et là, je pense que je fais des choix qui me permettent de dire que je ne programme pas nécessairement pour tout le monde. J’essaye de penser à ce que des étudiants devraient voir. Je suis à peu près conscient que la population étudiante de Montréal se renouvelle tous les trois ans, et si on examinait le site de la programmation depuis une décennie, je pense qu’on découvrirait qu’il y a des récurrences, parce qu’il y a des œuvres que j’essaye de présenter à intervalles réguliers sachant qu’une population étudiante se renouvelle à Montréal. Mais en même temps, mon plus grand désir c’est d’essayer d’intéresser le plus grand nombre de spectateurs possible et pas seulement aux mordus de l’animation, et ça c’est une tâche pour le moins difficile. C’est plus complexe dans le cadre des programmations régulières de la Cinémathèque, c’est à dire des programmes du jeudi à 18 h 30, parce que c’est une case d’horaire d’habitués, et lorsqu’à l’occasion nous avons un invité qui est moindrement connu, nous élargissons un peu et nous avons ainsi un peu plus de monde. Mais il reste que c’est une case horaire pour un public d’habitués, j’ai donc essayé de trouver une solution en créant le festival, Les Sommets du cinéma d’animation, parce que le cadre évènementiel permet précisément de rassembler plus largement.

HC : Est-ce que la Cinémathèque peut se permettre ou du moins se donne-t-elle la vocation de découvrir de nouveaux talents ?

MB : C’est une grande question. Karine Boulanger avait affiché un statut Facebook récemment se demandant ce qu’est le travail d’une Cinémathèque. Est-ce que c’est de faire découvrir de nouveaux auteurs, des œuvres nouvelles ou simplement montrer les grands classiques ? Et moi j’ai répondu que la solution se trouve dans l’irrésolution du dilemme. Je vois ça comme une tension permanente. Inévitablement, de par la nature de notre travail de collectionneur de centre d’archives, on a un regard rétrospectif. Notre mission est de présenter des pans du patrimoine et aussi de présenter des découvertes parce que ça arrive encore. Il y a deux ou trois ans, nous avons restauré un film de Gordon Webber, un film d’animation peint sur pellicule réalisé à l’université McGill vers la fin des années 40. Gordon Webber était un professeur d’architecture à McGill et connaissait Norman McLaren. Le film a été découvert par un historien de l’art, Sébastien Hudon. On a donc découvert qu’il y avait à la fin des années 40 une pratique indépendante d’animation, même marginale, à Montréal. Il y a aussi des cinéastes indépendants des années 60 qui ont fait de l’animation, ça fait aussi partie de mon travail de présenter ces films et surtout de les restaurer s’il y a lieu. Par ailleurs, je ne pourrais pas envisager la programmation en me disant que je ne présente plus de McLaren, de Chuck Jones, de Trnka. Ce n’est pas dans l’esprit d’une cinémathèque de faire une croix sur ces œuvres de référence, alors, pour moi, ça doit faire partie de la programmation. Quand le festival me permet de laisser une place plus importante aux œuvres actuelles, le contexte du festival me le permet, et le travail inhérent à la mise sur pied d’un festival me permet d’être plus régulièrement en contact avec des œuvres récentes, réalisées par de jeunes réalisateurs.

HC : Vous avez comme mission de faire connaître le patrimoine mondial du cinéma d’animation. Comment se place-t-on entre chauvinisme et universalisme ? Comment fait-on le grand écart entre l’ici et l’ailleurs, les films locaux et le besoin inhérent d’ouverture sur le monde ?

MB : C’est une bonne question. En fait, c’est une problématique que je ne me suis jamais formulée moi-même. Il est important à mon avis d’avoir une place récurrente accordée aux cinéastes d’animation québécois, ça va de soi. La culture de l’animation à Montréal découle de ce que les réalisateurs d’ici ont fait, alors, c’est important, indéniable, ne serait-ce que pour nous permettre de nous découvrir nous-mêmes, d’autant plus que dans certains cas, la production d’ici a été influente. Je parlais de McLaren tout à l’heure, mais on peut donner des dizaines et des dizaines de noms de réalisateurs étrangers qui peuvent se réclamer de l’influence de McLaren d’une façon ou d’une autre. Alors j’insiste pour donner une place aux réalisateurs d’ici, et l’idéal, c’est de créer des liens. Les longs métrages vont occuper une case horaire qui va être isolée et qui va être loin dans le temps de l’autre long- métrage, et les spectateurs ont le choix de voir l’un ou l’autre. Tandis qu’en court métrage, il est plus simple de pouvoir créer des liens au sein d’une seule programmation. Je me souviens d’un exemple. J’ai réalisé à deux reprises un programme sur le thème de la nuit en cinéma d’animation, c’est un sujet assez vaste, mais qui est assez porteur au plan esthétique parce qu’on parle d’une approche particulière de l’animation. Quand je fais des programmes du genre, je vais toujours accorder une place à la production québécoise, ce qui va me permettre de créer des liens avec la production internationale, d’autant plus que je suis conscient que présenter un programme McLaren, c’est formidable, mais comme les films sont abondamment diffusés sur le web et comme aussi la plupart d’entre nous ont eu l’occasion de voir de ses films assez souvent, c’est beaucoup plus difficile d’intéresser un public avec une programmation comme celle-là, tandis que lorsqu’on construit une programmation autour de certains thèmes, ça peut parfois inciter certains spectateurs à se déplacer du fait que des œuvres étrangères vont être incluses dans le programme.

HC : Est ce que vous programmer en tenant compte de l’expérience que vous aimeriez partager avec le spectateur ou est-ce que c’est avant tout la volonté de faire connaître un cinéaste, un genre, une signature ?

MB : C’est une autre problématique que je ne me suis pas réellement formulée. On s’était déjà dit entre nous dans le passé que la programmation d’une cinémathèque n’est pas de type évènementiel. Par exemple, en ce qui concerne l’animation ou même le cinéma muet ou le cinéma québécois, on a une case horaire régulière, hebdomadaire, alors on voit cette programmation comme une programmation de type référentiel comme le ferait une bibliothèque par exemple. Une façon, donc, de rendre public ne serait-ce qu’un petit fragment de l’histoire de l’animation en dehors de toute considération évènementielle. Et dans un contexte de programmation comme celui-là, il y a évidemment des considérations de type historique qui doivent être prises en compte quand survient le choix de faire tel ou tel type de programmation. Par ailleurs, en septembre-octobre, nous allons recevoir Priit Pärn et Olga Pärn, deux cinéastes d’animation estoniens. L’origine de ce choix de programmation est différente parce que dans ce cas il s’agit d’un réel désir de faire découvrir aux gens d’ici, étudiants, cinéphiles et membres du milieu de l’animation, une œuvre qui m’apparait exceptionnelle, l’une des plus grandes de l’animation d’auteur actuelle. Dans un cas comme celui-là, la présence des cinéastes s’impose, ça fait aussi partie de notre travail d’inviter les cinéastes à rencontrer le public et on est le seul à le faire de façon si systématique, et dans ce cas-là je dirais que le choix de programmation est un choix relativement ambitieux étant donné qu’on parle d’une rétrospective de cinq programmes en présence de deux réalisateurs étrangers. Il y a un désir derrière ça d’amener les spectateurs à leur découverte, et en même temps, en ce qui me concerne, de marquer la vie culturelle québécoise, en considérant que Priit et Olga Pärn sont des réalisateurs tellement importants qu’ils ont eu droit en 2013 à une rétrospective intégrale à Montréal.

Tuukrid Vihmas, Priit et Olga Pärna, 2009

HC : Est-ce qu’il existe des liens entre votre travail de pédagogue et votre rôle en tant que programmateur à la Cinémathèque ?

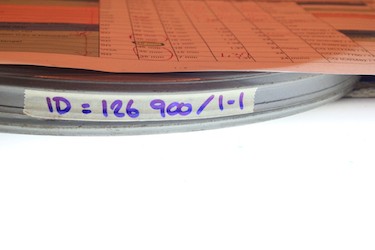

MB : Je pense que je suis capable d’enseigner parce que justement je suis conservateur et programmateur à la Cinémathèque. D’abord parce que je n’ai pas complété mon bac en cinéma à l’Université de Montréal, ensuite le fait d’avoir ce travail ici m’a beaucoup aidé à communiquer, à parler à un auditoire, à des gens, dire les choses clairement et faire de la vulgarisation, à être passeur, à transmettre des connaissances qui me paraissent importantes et à les transmettre clairement, à aborder les œuvres de façon critique. Également, la nature même du travail entraîne le développement d’une spécialisation à force d’avoir la tête dedans à longueur d’année, on finit sans s’en rendre compte par devenir une sorte d’hyper spécialiste dans un sujet très pointu qui est celui de l’animation. Ces trois éléments sont des incontournables qui m’ont mené à pouvoir affronter une classe, parce que la première fois que j’ai enseigné, c’était en 2006 à l’Université Laval, je me sentais réellement dans la situation où je devais affronter une classe, et j’étais sûr que cette classe allait me bouffer dès le premier cours. Je ne sais pas si toi aussi tu as fait face à ça [rires…], on se sent d’abord très tarte et petit à petit on finit par prendre de la confiance. Si bien que oui il y a un lien étroit entre le travail que je fais à la Cinémathèque : le travail de programmation pour ce qui est de la découverte des œuvres et le travail de conservation pour par exemple expliquer aux étudiants les contextes techniques des supports de pellicule, ou alors tout le recours à la documentation qui peut permettre de comprendre le contexte de production d’une œuvre, ça aussi ça fait partie de mon travail de conservateur, d’acquérir de la documentation sur support papier. Alors, pour moi, tout ça est lié.

Mon cours que j’ai récemment donné à l’Université Concordia ressemble un peu à celui que Marcel Jean pouvait donner à l’Université de Montréal à l’époque. Je l’ai adapté en donnant ma première charge de cours en 2006 et je l’actualise depuis pour essayer d’intégrer au maximum des éléments d’actualité dans le cours et aussi pour laisser les étudiants à la fin du cours sur la question suivante, à savoir, « l’animation aujourd’hui c’est quoi ? ». Parce qu’on sait que les frontières sont de plus en plus poreuses entre l’animation et la prise de vues réelles. Pour moi, tout ce qu’on fait ici est un travail de passeur, de vulgarisateur, de pédagogue, alors inévitablement ça mène à l’enseignement. Je suis aussi conscient que je ne peux pas me servir de ma charge de cours pour faire de la promotion pour la Cinémathèque. Toutefois, dès le premier cours, j’explique qu’il y a un centre de documentation pour faire de la recherche, qu’il y a des programmes d’animation très intéressants et toute sorte de rétrospectives, j’essaye d’intéresser les étudiants à autre chose, je fais souvent des liens avec la peinture, avec la danse… Dans le domaine du court métrage, on peut trouver tellement de films sur le web que je pense que peut-être les étudiants ne ressentent pas le désir d’aller voir les films en salle, et je me dis que peut-être ils ne saisissent plus l’intérêt d’aller voir un film en salle, le cérémonial devient de plus en plus incompréhensible chez les jeunes aujourd’hui. Expliquer la démarche de Norman McLaren, par exemple, qui peignait ou gravait sur la pellicule, c’est pas facile. J’apporte des bouts de pellicule que je leur montre, c’est une technologie qui se fait rare, mais c’est important quand même. Malgré tout, quand je voyais deux ou trois étudiants lors des programmations, j’étais très content. Cet hiver, on a eu une série faite en collaboration avec Vidéographe qui s’appelait « 5 sur 5 animations ». Cinq réalisateurs indépendants montréalais sont venus présenter leurs films et expliquer leur travail aux spectateurs, il y a eu Félix Dufour-Laperrière, Dominic Étienne Simard, Marie-Josée Saint-Pierre, Steven Woloshen et Pierre Hébert. Quelques étudiants se sont déplacés, ont vu les films, ont rencontré les cinéastes, et ont parfois été intéressés par les œuvres, même celles à caractère expérimental. Si j’arrive à les convaincre de prendre une pause durant leurs études, de quitter leurs ordinateurs, de venir à la Cinémathèque, alors je suis entièrement satisfait. Je sais qu’avec les étudiants il faut trouver des incitatifs, il faut aller les chercher, il faut les convaincre, trouver des arguments pour démontrer qu’une visite à la Cinémathèque va être une expérience intéressante pour eux s’ils s’intéressent au cinéma, sinon ça n’en vaut pas la peine.

HC : Vous mentionniez le web, justement nous sommes tellement dépassés par la multiplicité des écrans. Quels sont les moyens mis en place par la Cinémathèque pour contrer ou combattre ces changements rapides qui entrainent sans doute une perte de l’affluence ?

MB : Louise Beaudet était conservatrice d’animation jusqu’en 96, Marcel l’a été par la suite pendant deux ans et moi j’ai eu le poste en 99. Quand Louise voulait remplir la salle, elle faisait un programme Tex Avery, grand cartooniste américain, et effectivement elle remplissait la salle. Je me souviens que lorsque j’étais plus jeune, je venais à la Cinémathèque quand il y avait un programme Tex Avery et, effectivement, ça faisait la queue dehors. Lorsque les premiers vidéodisques sont apparus, il y avait des compilations Tex Avery, et déjà l’affluence à ce type de programme avait commencé à baisser. Ensuite viennent la VHS, le DVD, le web et inévitablement un programme comme celui-là ne fait plus événement comme à l’époque. Néanmoins, en ce qui me concerne, l’accès immédiat et facile aux œuvres est une contrainte stimulante parce qu’on doit repenser la façon de programmer et c’est pas toujours facile, il faut être capable de nous questionner nous-mêmes. Pour moi, ce que la Cinémathèque offre et fait très bien, ce qui n’est pas le cas dans les salles de cinéma conventionnelles, c’est le rapport avec les archives, les expositions, mais surtout la rencontre avec les artisans, les réalisateurs, et je pense que c’est une des façons par laquelle la Cinémathèque peut combattre le web. Tout à l’heure, j’ai parlé d’un programme de courts métrages sur la nuit en animation, probablement que la plupart des films qu’on peut voir dans ce programme sont disponibles sur le web, mais tisser une cohérence au sein d’un corpus de films sur une problématique esthétique commune, ça aussi c’est quelque chose que la Cinémathèque peut faire et que le web ne pourra pas nécessairement faire.

Par ailleurs, le printemps dernier j’ai fait une programmation consacrée à l’animation soviétique. Trois programmes de courts métrages d’animation soviétiques du début des années 30 jusqu’à la fin des années 80, et la programmation était entièrement conçue à l’aide de copies conservées ici et la plupart de ces films ont été acquis en 1967, lors de la rétrospective mondiale du cinéma d’animation. Ce sont des copies de l’URSS ayant été laissées en dépôt ici. Je me suis attardé à analyser ce qu’on avait, je me suis dit qu’on était capable de tracer une histoire. Ces copies, qu’on ne projette pas si souvent, sont dans un état de conservation exceptionnel, et il est même possible que dans le pays d’origine, il n’existe plus de copies de diffusion de si bonne qualité. J’ai donc créé une Histoire de l’animation soviétique en trois programmes, chacun s’articulant autour d’une période, d’abord les années 30-40, ensuite les années 60, puis les années 80, et c’est une programmation qui a relativement bien marché. J’étais très satisfait de constater qu’ici à Montréal, à la Cinémathèque québécoise, grâce au travail de collection effectué depuis 50 ans, on est capable de monter une programmation consacrée aux films d’animation soviétiques.

HC : Pour rebondir sur l’accessibilité facile et immédiate que vous venez de mentionner, si la Cinémathèque venait à disparaitre pour une raison ou une autre (la restructuration qu’a subie l’ONF, la fin du programme de documentaire à l’INIS et moult coupures dans le domaine des arts nous font présager le pire), quelle résonnance culturelle aura cette disparition ?

MB : Si le Musée d’art contemporain venait à fermer demain, ça ferait de la peine à qui ? Je te réponds par l’absurde, mais pour moi la problématique est la même. La Cinémathèque, c’est un choix culturel qui relève d’une politique publique, c’est-à-dire : est-ce que, par l’existence d’une cinémathèque, on reconnaît la légitimité du cinéma comme art, et donc, d’un patrimoine ? Je suis certain que oui, alors je ne pense pas qu’on pourrait comme société se créer ce petit génocide culturel et se demander si la Cinémathèque disparaissait, qui la regretterait… Par ailleurs, il faut insister de notre côté sur le fait suivant, c’est-à-dire qu’il y a la programmation, et les gens comme vous, enseignants, critique de cinéma et cinéphiles, ce que vous connaissez de la Cinémathèque, c’est surtout le volet public, celui de la programmation. Mais la Cinémathèque, c’est aussi des collections et si elle venait à fermer, j’aurais honte comme québécois parce que je vois ce qui se passe à l’étranger, il y a des pays dans de moins bonnes situations financières que la nôtre et qui ont quand même la décence d’avoir une institution comme la nôtre qui fonctionne. Il y a donc le volet des activités publiques de la Cinémathèque bien sûr, mais aussi les collections et ça, c’est son noyau dur. Elle ne pourrait donc pas s’effondrer complètement, parce qu’il y aurait ces collections-là qui la soutiendraient. La Cinémathèque est aussi un lieu de documentation et d’archives pour les chercheurs, les étudiants, les journalistes, les critiques. C’est un lieu de mémoire, et avec nos expositions, on réussit à montrer un tout petit morceau de ces archives qui sont tout de même importantes.

Je donne un exemple. J’ai acquis il y a une dizaine d’années un fonds d’archives important consacré à Raoul Barré, un Québécois qui a ouvert le premier studio d’animation à New York dans les années 1910 et a travaillé sur Felix le chat dans les années 20. Il est décédé en 1932. J’avais rencontré sa nièce à l’époque, elle avait presque 100 ans. Elle nous a remis des archives que son oncle lui avait données et j’ai ainsi développé une meilleure connaissance de l’histoire assez exceptionnelle de cet artiste, artiste multidisciplinaire des années 20 qui s’est intéressé à l’édition, à la caricature, à la BD, et c’est grâce à une institution comme la nôtre qu’on a réussi à documenter le travail de cet homme-là. Si on devait un jour se demander à qui ça ferait de la peine de fermer la Cinémathèque, ça serait pour moi légitimer une forme de génocide. Je ne peux pas répondre de manière plus rationnelle que ça, mais l’idée que ça arrive me paraît abominable.

HC : Quelle serait votre rétrospective de rêve Marco de Blois ?

MB : Dans le domaine de l’animation, de l’animation d’auteur surtout, on travaille souvent avec le court métrage et on peut se retrouver facilement dans la situation où une rétrospective intégrale consacrée à un cinéaste quelconque peut durer 45 minutes. Mes collègues, lorsqu’ils font des rétrospectives intégrales, peuvent facilement remplir 30 cases horaires. Ma collègue Karine va faire Orson Welles en janvier-février, et ça va remplir des dizaines de cases, mais, en animation, c’est impossible, sauf dans certains cas très rares, comme lorsqu’on avait fait il y a une dizaine d’années une rétro intégrale de Trnka. Les copies avaient été empruntées à Prague, et là j’avais quelque chose de costaud, j’avais une rétrospective en dix séances, alors j’étais assez satisfait. C’est long, il y a beaucoup de programmes et on occupe de la place dans la programmation. Il y a trois ans, on a reçu le cinéaste allemand Andreas Hykade pour une rétrospective passionnante qui durait en fait 40 minutes. Mais, bon, je travaille avec ce matériel-là, on est dans un domaine particulier du court métrage, mais j’aimerais avoir à un moment donné l’occasion de programmer de longues et grandes rétrospectives.

Parmi les activités du 50e qu’on préparait l’année dernière, j’avais comme plan de rendre un grand hommage avec une rétrospective intégrale à Bretislav Pojar, qui a travaillé en Tchécoslovaquie, mais qui a fait aussi plusieurs films à Montréal, à l’ONF notamment. Il a eu une carrière florissante. À l’époque, à Prague, les autorités tchécoslovaques étaient à la tête du studio qui produisait des films d’animation sur une base régulière, les artistes avaient alors une œuvre abondante. J’espérais pouvoir rendre cet hommage à Pojar parce qu’il n’en avait jamais reçu ici. Je savais qu’il était vieux, mais je ne savais pas qu’il était en mauvaise santé. Ça aurait été pour nous et pour les amis de Montréal l’occasion de lui dire au revoir, mais il est décédé en octobre, ça a donc changé nos plans, car lui faire un grand hommage en son absence m’apparaissait moins pertinent. Je trouvais ça passionnant de me plonger dans un récit comme celui de la vie de Bretislav Pojar. Ça demande du temps, de l’énergie, de l’argent, des déplacements, et ma rétrospective de rêve serait de monter une grande programmation, peut-être consacrée à un auteur, et qui serait précédée d’une recherche imposante, une rétrospective qui pourrait être le fruit d’une collaboration avec des collègues d’institutions étrangères et qui serait accompagnée d’un ouvrage. Et si, également, on pouvait actualiser par un ou deux programmes s’articulant autour d’une problématique questionnant l’œuvre d’un cinéaste à l’heure actuelle, ça serait formidable.

S’il faut rêver, rêvons grand.

How they met at Kolin, Bretislav Pojar, 1965

Entretien réalisé le 3 juin 2013 par Serge Abiaad

Retranscription: Serge Abiaad

——

À LIRE DANS CE DOSSIER:

Entretien avec Robert Daudelin d’André Habib

Entretien avec Fabrice Montal de Serge Abiaad

Entretien avec Guy Fournier d’André Habib et Yann-Manuel Hernandez

Entretien avec Jean Gagnon d’André Habib

Entretien avec Karine Boulanger de Serge Abiaad

Entretien avec Pierre Jutras d’Antoine Godin, André Habib, Nicolas Renaud

[Mandat élargi, mais à quel prix ?->498] de Pierre Véronneau

Dans les beaux draps de la Cinémathèque de Mathieu Li-Goyette

Entrailles de Yann-Manuel Hernandez