Nouvelles du front des images et des mots

Picture Taking

(Ernie Gehr, 2010)

Dans un contexte médiatique toujours plus saturé, et toujours plus soumis à la dictature du présent, trois événements récents viennent éclairer la riche actualité du cinéma expérimental, et des questions qu’il suscite notamment autour de ladite « Révolution numérique », qui n’en finit pas d’arriver et dont, après la prise de la Bastille argentique, on peine parfois à réaliser que les jours de la Terreur sont déjà advenus, et les premières têtes coupées depuis un bon moment.

Trois événements donc – un colloque, un anniversaire, une publication –, choisis parmi bien d’autres, et dont la discrétion et la relative invisibilité ne doit pas faire oublier que les activités autour du cinéma expérimental sont aujourd’hui d’une richesse et d’une intensité sans doute jamais égalées dans l’histoire du cinéma, comme en atteste le nombre immense de projections, de festivals, de rencontres entre des acteurs majeurs (ou mineurs) de l’expérimental, de publications, de cours et de conférences, d’ateliers menés par des cinéastes, sur tous les continents connus ou encore inconnus ces dernières années.

Ce n’est donc pas un état des lieux que je propose ici, ni même un panorama historique, esthétique ou sociologique, mais plus modestement une photographie instantanée de la situation du cinéma expérimental au présent, à partir de trois initiatives qui me paraissent soulever des questions qui, quoiqu’elles n’apportent pas nécessairement de réponses, ont le mérite de soulever des interrogations différentes et, à bien des égards, convergentes.

« L’expérimentation documentaire » : coup d’un soir ou mariage blanc ?

Organisé à Lyon, en France, du 17 au 22 novembre 2015, le colloque international L’expérimentation documentaire entendait reposer à nouveaux frais la question déjà ancienne des « débordements réciproques » entre les champs du cinéma documentaire et expérimental. À nouveaux frais, c’est à dire à la lumière d’une porosité croissante, et rendu patente à la fois par la capacité accrue des cinéastes à circuler allègrement des projections de cinéma expérimental aux festivals consacrés, au documentaire comme aux espaces de diffusion des galeries et musées, mais aussi par une série de mutations institutionnelles qui ont rendu ces mêmes structures plus attentives à ce qui se joue entre les champs traditionnellement bien institués et nettement plus cloisonnés de l’expérimental, du documentaire et de l’art contemporain. En témoignent, parmi d’autres, les trajectoires récentes de cinéastes tels que Ben Russell (qui est globalement perçu comme « un cinéaste » mais dont la page internet Viméo par exemple insiste sur les événements qui lui ont été consacrés dans des espaces muséaux) ou Nicolas Rey, cofondateur du laboratoire indépendant L’Abominable en région parisienne et traditionnellement rattaché au cinéma expérimental (notamment, à tort ou à raison, pour son attachement à la perpétuation des cinématographies argentiques), et dont le dernier film, autrement, la Molussie, a reçu le grand prix du jury au Festival Cinémas du réel au centre Georges Pompidou en 2012. À cela, il faut ajouter encore le rôle sans doute important joué par le basculement de l’industrie cinématographique dans le numérique, qui a produit à (contre) coup sûr un effet de resserrement et de rencontre entre des cinéastes très différents, mais qui se voyaient dès lors unis autour d’une même volonté de continuer à utiliser des outils que l’industrie désignait simultanément comme obsolètes, au premier rang desquels, bien évidemment, le film argentique.

Ce sont donc ces questions très actuelles que le colloque se proposait de ressaisir, en ayant la bonne idée de resituer aussi les rapports du documentaire et de l’expérimental dans une perspective historique, en rappelant notamment que ces croisements étaient en réalité déjà pratiqués par bon nombre de cinéastes dès les années 1920. En envisageant le cinéma des « avant-gardes historiques [comme] une histoire toujours en cours », François Albéra rappelait ainsi que le passage de certains de ces cinéastes – Alberto Cavalcanti, Hans Richter, Jean Epstein, Charles Dekeukeleire… – de l’avant-garde formelle vers un registre documentaire plus « orthodoxe » ne devait nullement être rapporté au mythe d’un épuisement de l’avant-garde et de ses thématiques, car l’intérêt pour le réel, et pour ses émanations que sont les documents, était en réalité présent très tôt dans l’histoire de ces mêmes avant-gardes. De même, l’attrait pour le document (ou la réflexion sur le document) ressurgira presque chaque fois qu’une nouvelle forme d’avant-garde cinématographique fera son apparition sous des formes diverses, du lettrisme au cinéma underground américain par exemple. Au registre de cette mise en tension du passé et du présent, comme de l’investigation formelle et du document, les contributions d’Édouard Arnoldy sur Siegfried Kracauer, de Massimo Oliveiro sur Le Jour des morts d’Eisenstein, ou encore de Frédérique Devaux et de Barbara Turquier sur les symphonies urbaines, ont permis de mieux saisir comment, chez bon nombre de cinéastes et/ou de théoriciens, l’articulation entre l’enregistrement du réel et sa reconfiguration plastique était, dès l’entre-deux guerres, le lieu d’un travail dialectique fécond plutôt que le signe d’une indécision entre deux postures radicalement tranchées.

Le colloque a aussi été l’occasion de réfléchir sur la dimension expérimentale des méthodes de fabrication des films documentaires. Le cas passionnant du Sensory Ethnography Lab de l’université d’Harvard, en particulier, fut abordé par les communications d’Alice Leroy et de Térésa Castro, qui en ont exposé les enjeux en le situant au carrefour d’un ensemble de pratiques et de méthodologies qui en font l’un des rares lieux sans doute où le terme de « laboratoire » puisse véritablement être entendu à la fois dans son acception de lieu de recherche scientifique et d’élaboration esthétique. Bien d’autres perspectives ont été adoptées, de l’expérimentation documentaire en terrain militant – le groupe Dziga Vertov, le Colectivo de Cine de Clase dans l’Espagne franquiste – aux cinéastes poètes (avec la redécouverte de Mémoire 14, splendide film du Marocain Ahmed Bouanani), en passant par les « médiations » du Land Art, de l’autobiographie filmée (In this life’s body de Corinne Cantrill) ou de l’art contemporain encore (Clemens Von Wedemeyer, Marie Voignier, Fabien Giraud & Raphaël Siboni). Enfin, de salutaires coups de projecteurs ont également été portés sur des démarches « hors-normes » : celles de Thom Andersen, Artavazd Pelechian, Bill Morrison1 , du Québécois Alexandre Larose, ou encore, et plus étonnamment, de Wang Bing, que l’on n’attendait pas nécessairement sur ce terrain de l’expérimentation.

Au terme de ces trois jours de réflexion, de projections et de débats, comme l’on pouvait s’y attendre, le spectateur-auditeur ressortait avec plus d’interrogations que de certitudes, ce qui est en soi plutôt salutaire. Reste néanmoins une interrogation majeure, que le colloque a peut-être (sciemment ou non) un peu évacuée, mais qui s’est fortement ressentie à travers les discussions entre des participants qui, peu ou prou et à de rares exceptions près, figuraient comme des représentants voire des défenseurs de l’un ou l’autre champ : qu’en est-il des raisons profondes qui ont amené à ce « débordement » hors des pratiques traditionnellement estampillées comme « expérimentales » et « documentaires » ? Que ces débordement aient suscité des rapprochements, des indistinctions, des chemins de traverse ou des alliances, c’est un fait assez incontestable, que la lecture des programmes de plusieurs festivals importants ne fait que confirmer, de Rotterdam au FNC de Montréal, de Lussas en France à Ann Harbor aux États-Unis. Mais que la source de ces débords ou de ces alliances soit davantage de nature économique, politique ou institutionnelle que véritablement esthétique, c’est un point qui me parait beaucoup moins souligné, alors même qu’il n’y a aucune honte à dire, me semble-t-il, que les cinéastes continuent – malgré ou grâce à ces contraintes – à faire des films extrêmement différents dans leurs formes et leurs présupposés, à l’intérieur d’un champ ou entre ces champs.

Mais tout se passe comme s’il fallait faire à tout prix front ensemble contre l’industrie, contre les pratiques filmiques les plus normées, au risque de la dissolution dans un bain unique, celui de la résistance (pour le dire vite), au risque de la constitution d’une sorte de République des minorités esthétiques qui gommerait ce que ces minorités ont précisément de singulier. Et c’est peut-être le travail des programmateurs, en tout premier lieu, que de susciter la rencontre de ces œuvres qui ne sont pas seulement différentes au regard d’une industrie qui les ignore ou les formate, mais aussi différentes les unes des autres, parce qu’elles sont chacune le fruit d’un regard singulier. Et de montrer ainsi qu’en dépit des communautés et des chapelles – dont je reparlerai plus loin – il reste toujours possible de ne pas se cantonner à ce qu’on est sûr d’aimer, à ce que l’on a toujours déjà envie de voir. Autrement dit, à entendre et accepter l’idiome de l’autre, dans son irréductible et indispensable différence.

Feux d’artifice : les 30 ans de Paris Expérimental

Le 25 novembre 2015, le Centre Pompidou accueillait une journée de projections et de rencontres pour fêter les trente ans de Paris Expérimental, qui fut la première maison d’édition intégralement dévolue à la littérature sur le cinéma expérimental, et aujourd’hui encore, sans doute la plus importante. Le cinéaste Christian Lebrat, qui dirige cette petite maison depuis sa fondation en 1983, avait invité à l’occasion une douzaine d’auteurs y ayant publié ouvrages, articles ou essais, à présenter chacun une courte sélection de films pour tisser un lien entre ses activités et celles de Paris Expérimental et ainsi, en filigrane, reparcourir son histoire.

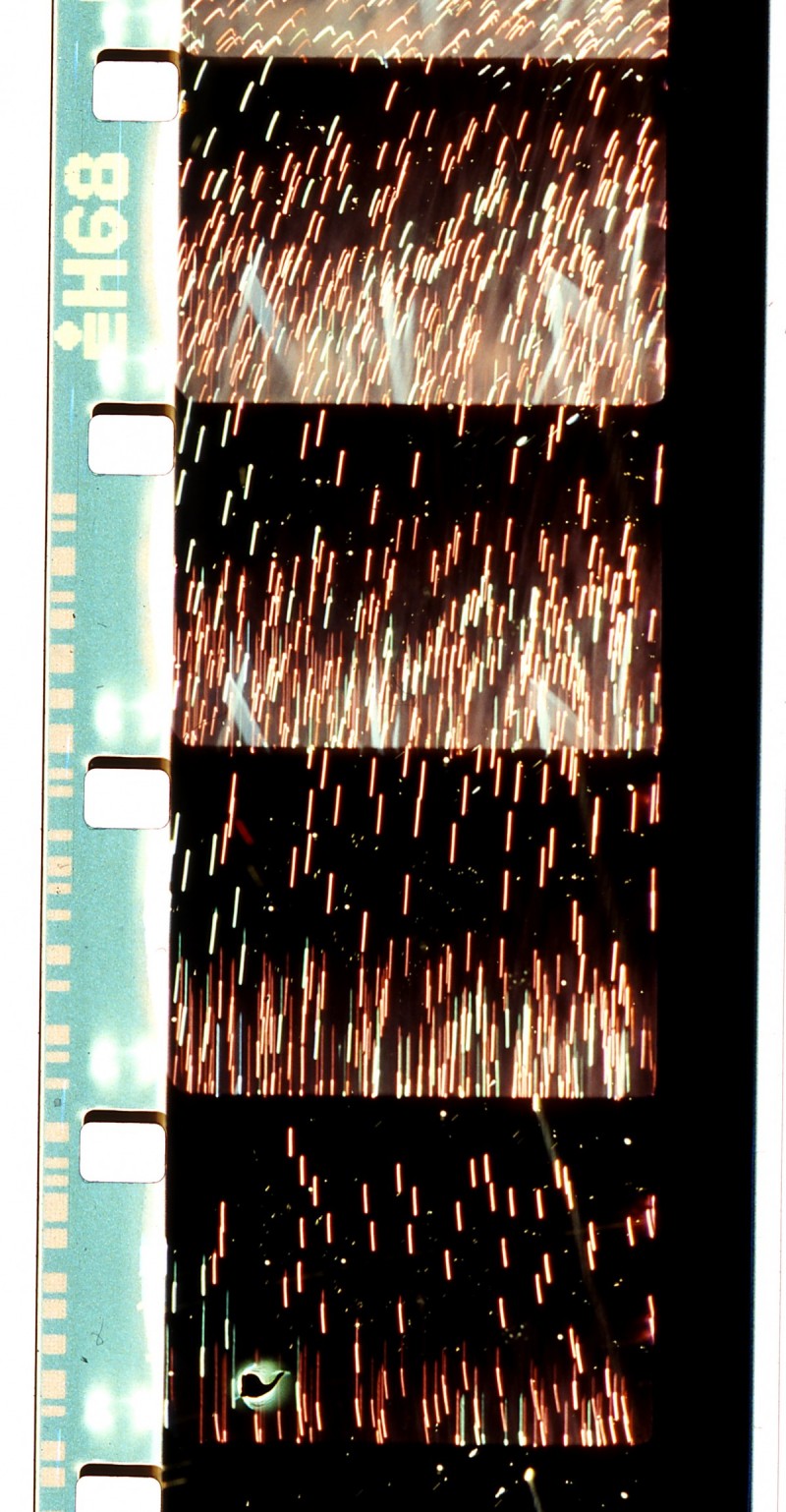

Lebrat lui-même ouvrait le bal avec un programme intitulé « feux d’artifices », dans lequel il s’est attaché à travailler sur la dimension proprement spectaculaire de l’expérimental, mais aussi sur l’expérience imaginaire et corporelle du spectateur pris dans une situation de « transport » face à des espaces-temps que le cinéma, avec ses moyens propres, ne cesse de réinventer, repensant par là-même nos propres catégories perceptives. S’y côtoyaient « classiques de l’avant-garde2 » (films d’Henri Chomette, Peter Kubelka, Jonas Mekas, James Whitney, Kenneth Anger, Robert Breer ou Maurice Lemaître) et œuvres plus récentes ou moins connues, comme Nuestra Senora de Paris de Téo Hernandez (1982), ou encore deux films travaillant explicitement sur le motif pyrotechnique : Feuerwerk de Helga Fanderl (2000) et, surtout, le splendide Antologia de la materia : Fuoco (2007), dernier film en pellicule de Giovanna Puggioni, cofondatrice de Paris Expérimental disparue cette année, et auquel le programme était sobrement et très justement dédié.

Antologia de la materia : Fuoco (Giovanna Puggioni, 2007)

Tout au long de la journée, d’autres invités se sont succédé, soit pour préciser autour d’un geste de programmation des questions qui les travaillent – Raphaël Bassan sur les « rendez-vous manqués » de Norman McLaren et l’avant-garde ; Prosper Hillairet sur l’inlassable enquête historique menée par Alain et Odette Virmaux autour du « scandale des Ursulines » lors de la première projection de La Coquille et le clergyman de Germaine Dulac ; Erik Bullot sur les rapports entre image et langage, ou Carole Contant et l’auteur de ces lignes sur les savoirs pratiques des cinéastes expérimentaux –, soit autour de poétiques particulières, celles de Paul Sharits (par Patrick de Haas), Bruce Baillie (par Patrice Rollet), ou Stan Brakhage (par Guillaume Basquin3 ).

Cet anniversaire fut aussi l’occasion de montrer un film récemment retrouvé, Actua 1, tourné en plein mai 68 par les cinéastes du groupe Zanzibar (Philippe Garrel, Alain Jouffroy, Patrick Deval, Jackie Raynal, Serge Bard et consorts), dont Sally Shafto avait retracé l’histoire et éclairé le travail dans Zanzibar et les dandys de mai 68, paru chez Paris Expérimental en 2007. Dans cette logique de redécouverte d’incunables, Dominique Noguez – qui republia chez Paris Expérimental, en 1999 puis en 2010, la deuxième et la troisième édition de son indispensable Éloge du cinéma expérimental – présenta trois films rares de cinéastes aujourd’hui injustement oubliés, ayant eu le tort d’être réalisés dans ce « trou noir » de l’histoire du cinéma expérimental français que figurent aujourd’hui encore les années 1970-80, et qu’il devient décidément urgent de réévaluer : Sensitométrie 3 de Patrice Kirchhofer (1975), Chant 3 de Jean-Paul Dupuis (1981) et Sur mon cou de Stéphane Marti (1975-2009). Et tandis que le programme se fermait sur un film gentiment envoyé par Jonas Mekas pour l’occasion (Three Pigeons, 2013) mais peut-être un peu dispensable au regard de la qualité du reste du programme, c’est surtout Peter Kubelka qui aura marqué la journée de sa présence, en rendant un bel hommage à Christian Lebrat qui, vingt-cinq ans plus tôt, l’avait sollicité pour une série d’entretiens qui formeront l’ossature de la première grande monographie consacré au théoricien du cinéma métrique.

Le cas de Kubelka est intéressant en l’occurrence, car l’ouvrage que lui ont consacré les éditions Paris Expérimental (Christian Lebrat, Peter Kubelka, 1990) est symptomatique de la démarche de Lebrat qui, pendant des années, a tout simplement publié les livres qu’il avait envie de lire, et qui n’existaient pas encore. Porter à l’existence ce type d’ouvrages, accompagner les auteurs avec exigence, chercher des financements, travailler parfois seul et toujours avec peu de moyens, en déployant pour cela un temps et une énergie considérables, voilà qui a pu faire comparer Lebrat, à plusieurs reprises lors de cette journée, à un « Saint François d’Assise de l’avant-garde ». Et si le disparate de ces courts programmes a pu faire regretter par moments un manque d’unité ou de cohérence, il était contrebalancé par la générosité qui émanait de ces propositions, et par le plaisir que prenaient les programmateurs à rendre hommage à une aventure éditoriale qui a permis, dans des contextes et des époques divers, de donner une voix à leur désir de défendre, de promouvoir et d’explorer les territoires d’une création cinématographique libre. Depuis trente ans, les ouvrages édités par Paris Expérimental n’ont pas seulement porté à la connaissance du public des œuvres majeures et souvent injustement occultées ; elles n’ont pas seulement produit des interrogations et des savoirs sur un cinéma constitutivement marginal ; elles en ont aussi été le sismographe, en éclairant des pans entiers de l’histoire des avant-gardes filmiques tout en permettant une série d’interrogations critiques sur leur devenir dans une configuration technico-économique – celle de la « révolution numérique » – qui en modifie très profondément l’existence, et en renouvelle sans doute radicalement les présupposés.

Une note un peu personnelle pour conclure : dans le dernier ouvrage en date paru chez Paris Expérimental4 , Carole Contant et moi-même avons précisément défendu ce point de vue, en appelant (avec bien d’autres) à une coexistence des pratiques argentiques et numériques, pour tordre le cou à ce préjugé tenace qui voudrait que les cinéastes expérimentaux soient des conservateurs arc-boutés sur la défense de l’argentique contre le numérique. Or, rien n’est moins vrai, comme en témoignent parmi cent autres exemples les trajectoires de Martin Arnold en Autriche, de Ken Jacobs et Jonas Mekas aux États-Unis ou, en France, de Silvi Simon ou de Lebrat lui-même. Pour combattre ces préjugés, il fallait pouvoir montrer dans le détail et par l’exemple comment travaillent ces cinéastes, et comment, au quotidien, les manières de faire les images sont pour eux, aussi et en même temps, des manières de (les) penser. Paris Expérimental nous a donné les moyens de faire ce travail, et, plus important encore, de le rendre accessible à quiconque voudrait enrichir ses connaissances ou dépasser ses propres préjugés. En ce sens il s’agit là d’un projet éditorial qui bâtit, sur son investigation de l’histoire des formes et des pratiques, une réflexion tout aussi essentielle sur leur devenir.

Experimental Filmmaking : une fausse bonne idée

La parution récente du livre de Kathryn Ramey Experimental filmmaking – Break the machine, chez Focal Press aux États-Unis (2015), représente enfin un cas tout à fait singulier, car ce livre qui est un document indéniablement précieux, pose aussi un vrai cas de conscience, et soulève de nombreuses questions quant à la perception contemporaine des pratiques filmiques expérimentales et à leur devenir.

Écrit par une cinéaste et anthropologue, enseignante associée au département des Arts visuels et médiatiques du Emerson College à Boston, Experimental Filmmaking se présente comme un manuel permettant d’apprendre, dans toute leur variété, les techniques du cinéma expérimental. L’ouvrage, disons-le d’emblée pour rendre justice au gigantesque travail accompli par l’auteur, est à la fois foisonnant, presque exhaustif sur les types de techniques qui peuvent être mobilisées par les cinéastes expérimentaux (de l’intervention mécanique, chimique et optique sur pellicule aux techniques de found footage, aux installations et au glitch numérique, en passant par le travail à la tireuse optique ou contact, le traitement du son, le développement artisanal des pellicules noir & blanc et couleur ou le sténopé), et incroyablement précis et détaillé, car il fournit énormément d’informations, avec des spécifications techniques très précises et documentées, des photographies, des schémas techniques, des entretiens avec des cinéastes, et s’accompagne d’un site internet satellite contenant d’autres documents, extraits de films, etc5 . Tout cela fait de l’ouvrage une publication riche et précieuse, sans équivalent en termes de « surface » couverte et de précision dans les informations données, pour quiconque s’intéresse aux pratiques du cinéma expérimental, qu’il/elle soit cinéaste, critique, étudiant ou laborantin déjà plus ou moins accompli.

On ne peut donc, à priori, que saluer et même applaudir la publication de ce livre qui, redisons-le, se présente à bien des égards comme une somme sur le sujet, un véritable ouvrage de référence. Pourtant, la lecture du livre s’accompagne aussi d’un malaise, qui ne cesse de grandir au fil des pages, et qui culmine dans sa conclusion. Ce malaise provient des présupposés sur lesquels Experimental Filmmaking est tout entier construit, et qui me paraissent extrêmement contestables. Il débute en réalité dès la quatrième de couverture, qui exhorte ainsi le futur lecteur, pensé explicitement aussi comme un potentiel futur cinéaste : « Become a master in the influential, diverse, and highly innovative field of experimental filmmaking. Harness the little-known techniques and subtle aesthetics required for this imagination-driven art form6 . » Un peu plus bas, l’éditeur poursuit : « From these lessons, following the tradition of Stan Brakhage’s A Moving Picture Giving and Taking Book and Helen Hill’s Recipes for Disaster, you’ll learn to take materials apart and put them together in new ways, use products for purposes other than those intended by their manufacturers, and free yourself from the constraints of conventional media7 . »

La forme grammaticale adoptée – l’impératif – avertit ainsi déjà le lecteur un peu pointilleux sur le paradoxe qui ne cesse de travailler cet ouvrage : d’un côté, il s’agit d’exhorter l’apprenti cinéaste à se libérer des normes et des contraintes imposées par l’industrie. Il n’y a là rien d’étonnant dans le champ de l’expérimental, où ce type de discours est monnaie courante, et qu’on retrouve dans la bouche de nombreux cinéastes qui décrivent de cette façon à la fois leur manière de travailler quotidiennement et l’impulsion initiale qui les a conduit à adopter ce type de rapport au matériau filmique. Mais d’un autre côté, il s’agit de transposer ce type de discours à une situation d’apprentissage de ces techniques, et c’est bien là que les choses se compliquent, puisqu’on peut trouver étonnant de célébrer, au long de 400 pages, la liberté créatrice et l’esprit DIY (Do It Yourself), tout en expliquant au lecteur ce qu’il doit faire (et ne pas faire, je vais y revenir) pour y arriver. Il n’est pas anodin par exemple qu’on retrouve, tout au long du livre et de façon insistante, la forme de l’impératif, et plus généralement des modes d’énonciation extrêmement prescriptifs, avec des formules telles que « you must », « don’t », « you need to », « be sure to », « you will use », « you will need », « do not even think about », « make sure NOT to » (ces mentions sont souvent écrites en majuscules), ou à la rigueur « I recommend » (et sa variante, « I do not recommend »), « it is best if you », « only pour out what you need », « the next steps must be conducted », « you should always » ou « you may not want » ; ou, encore une fois, des verbes utilisés à l’impératif : « choose », « close », « put », etc., etc. On comprend bien, évidemment, que souvent ces remarques sont formulées dans un souci de sécurité des cinéastes, notamment lorsqu’il s’agit de manipuler des câbles électriques ou des produits chimiques potentiellement nocifs. Mais lorsque par exemple, Kathrin Ramey aborde la question du développement artisanal de la pellicule noir & blanc et écrit que « the most important thing to remember is to keep all chemicals AT OR BELOW 70° F8 » (p. 167), il n’est pas exagéré d’y voir à la fois un comportement qui infantilise les lecteurs – qui donc hormis un enfant en bas âge irait manipuler inconsidérément des produits chimiques, ou mettre ses doigts dans une prise électrique ? –, mais surtout, une forme d’enseignement prescriptif qui me paraît radicalement et fondamentalement incompatible avec le sujet même de l’ouvrage, et avec l’esprit dans lequel ces pratiques sont bien souvent menées par les cinéastes eux-mêmes. En réalité, avec ce livre, il n’y pas vraiment d’erreurs possibles si les instructions sont suivies à la lettre. Pas d’erreurs, et donc, par conséquent, pas d’expérimentation, laquelle tire précisément son sens – en cinéma comme ailleurs – de l’apprentissage par l’erreur, et de protocoles expérimentaux qui permettent progressivement d’obtenir les résultats souhaités à travers une méthode qui relève constitutivement d’une forme de tâtonnement raisonné. Ainsi la pétition de principe posée par l’auteur dès les premières pages (« I’m giving you places to start, but it’s up to you to choose your path9 », p. 3) se trouve-t-elle en fait immédiatement et continuellement ruinée par le reste de l’ouvrage.

Les paradoxes soulevés ici sont problématiques, mais ils ne constituent peut-être pas encore le problème le plus important posé par Experimental Filmmaking. En effet, Kathryn Ramey raisonne tout au long de l’ouvrage à partir d’un postulat communautaire, qu’il faut également interroger. C’est qu’à côté de, ou entrelacé à sa dimension prescriptive, le livre ne cesse de fétichiser à la fois un « esprit DIY » formulé de façon abstraite et, surtout, les « communautés » liées à l’expérimental dont l’auteur se réclame, constituées de cinéastes, de programmateurs et de chercheurs, habitués des mêmes festivals ou colloques consacrés au cinéma expérimental, principalement en Amérique du Nord, et qui se dénomment volontiers entre eux « Fellow Travellers ». On voit ainsi se développer d’une part une forme quasiment obsessionnelle d’amour de la communauté, presque pensée comme dernier Paradis sur terre, et d’autre part la valorisation un peu opportuniste d’une espèce de jeunesse rebelle et abstraite qui se saisirait de ces moyens archaïques pour conquérir sa liberté… tout en participant au plus au point, là encore, d’une pensée de la communauté virtuelle qui doit évidemment beaucoup à l’ascension des réseaux sociaux. Ce mélange d’idéologie vintage et de communautarisme culturel donne ainsi lieu à des pages célébrant, entre autres exemples, le festival new yorkais Mono No Aware comme « a haven for like-minded individuals […] and a platform for building the careers of [its fundators] and other participants10 », et infuse une idée du cinéma expérimental comme pratique forcément « cool », « fun » et « jeune »11 . Les termes hype et hipster sont absents du livre, peut-être pour ne pas trop forcer le trait ou apporter une connotation négative – l’esprit DIY dont il est question ici reste, dans l’esprit de l’auteur, idéalement rattaché à l’éthique punk, dont l’attrait n’a cessé de croître depuis dix à quinze ans et, avec lui, les formes de sa récupération –, mais évidemment, c’est tout comme. Difficile à ce propos de ne pas mentionner, même en passant, le chapitre 7, consacré au « Eco hand-processing », qui livre quantité d’informations passionnantes sur la fabrication d’émulsions, de produits de développement ou de solutions de teintage à partir de produits naturels et non-toxiques (pomme de terre, café, fruits et légumes…), mais dont le ton moralisateur déjà récurrent12 devient ici particulièrement pénible13 .

Le procédé culminera dans les derniers chapitres du livre, où nous sont livrés successivement un guide pour « curate a film screening14 » dans lequel il nous est bien sûr recommandé : « Have fun, meet new people in your community, bring underground cinema to the masses ! » (p. 232) ; ainsi qu’un guide de la performance pour film (p. 344). La conclusion de l’ouvrage se focalise explicitement et très logiquement sur la notion de communauté15 , qui en est décidément le point focal, comme si c’était là le principal à retenir et surtout, comme si ces communautés étaient toujours ouvertes, homogènes, accueillantes, disponibles, généreuses, éthiques, justes ; comme s’il n’y avait jamais de tensions ou de querelles dans le champ de l’expérimental ; comme s’il n’y avait pas de cinéastes travaillant résolument, radicalement ou dramatiquement seuls. Au final, ce qui gêne le plus dans ce livre au contenu souvent passionnant, d’une utilité indéniable et d’une rare précision et érudition techniques, reposant sur un travail absolument titanesque, c’est qu’à une pensée de la création comme exercice du libre-arbitre – vieille notion sans doute trop poussiéreuse pour être mobilisée ici –, et notamment du libre-arbitre politique, qui informe pourtant les entreprises décisives des laboratoires indépendants, le livre de Kathryn Ramey préfère substituer une idéologie qui pourrait se résumer ainsi : « faster, cheaper and infinitely more fun » (p. 142).

Pour toutes ces raisons, Experimental filmaking me semble un passionnant symptôme. Je serais bien en peine de dire précisément de quoi il est le symptôme, mais je crois qu’à travers ce livre, comme le colloque sur l’expérimentation documentaire ou les 30 ans de Paris Expérimental, se dessinent à toutes petites touches des fragments d’un paysage qui est celui du cinéma expérimental contemporain, paysage vivace mais aussi plein de contradictions, qui sont évidemment liées au fait que la « révolution numérique » n’a pas seulement touché l’industrie cinématographique mais aussi, comme une onde de choc ou une réplique sismique, l’ensemble de ses satellites, de ses envers, de ses contre-feux historiques. Assister de près à ce moment, et suivre la manière dont les cinéastes et les spectateurs s’y adaptent, est parfois un peu angoissant lorsque, comme beaucoup, on est sensible à l’attachement des cinéastes à un matériau – le film – dont la fragilité n’a jamais été aussi grande ; mais c’est aussi, je crois, un rare privilège. Un peu comme assister simultanément à la naissance de la Galaxie Gutemberg et à la chute de l’empire romain…

Notes

- Cinéaste dont Livio Belloï a montré à cette occasion qu’il devient nécessaire de le délester du trope de la ruine du matériau filmique, auquel se résume depuis dix ans l’essentiel des commentaire sur le travail de ce cinéaste moins engoncé qu’il n’y paraît dans une formule esthétique répétée ad nauseam. ↩

- Oxymore dont Lebrat a fait le nom de sa première collection d’ouvrages, ouverte en 1990 avec la première monographie consacrée à Peter Kubelka. ↩

- Guillaume Basquin a récemment publié un « Éloge de Paris Expérimental » dans la revue Trafic, n°95, automne 2015, p. 88-97. ↩

- Fabriques du cinéma expérimental, coll. « Classiques de l’Avant-Garde », 2014. ↩

- www.focalpress.com/cw/ramey ↩

- « Devenez un maître dans le champ influent, divers et hautement novateur du cinéma expérimental. Exploitez les techniques méconnues et l’esthétique subtile requises pour cet art pétri d’imagination » (je traduis, ainsi que pour les notes suivantes). ↩

- « Avec ces leçons, dans le droit fil du Manuel pour prendre et donner les films de Stan Brakhage et de Recipes for Disaster d’Helen Hill, vous apprendrez à désassembler les matériaux et à les combiner de façon nouvelle, à utiliser des produits pour d’autres buts que ceux dans lesquels ils ont été conçus, et à vous libérer des contraintes des médias conventionnels. » ↩

- « le plus important est de se souvenir de garder tous les produits chimiques à 21° C ou au-dessous. » ↩

- « Je vous donne des points de départ, mais c’est à vous de choisir le chemin que vous emprunterez ». ↩

- « un havre pour les individus partageant les mêmes pensées […] et une plate-forme permettant de bâtir la carrière de [ses fondateurs] et celle d’autres participants. » ↩

- Entre autres inénarrables exemples : « what is so cool about that », p. 54 ; « back in the old days we used to call it [the curator] a programmer, but now the kids giggle at that », p. 56 ; « Old school », p. 78 ; the travelling mattes « is how all special effects […] were done before fancy digital effects. Neat, huh ? », p. 95 ; « developing black and white film at home or in your community or school darkroom is faster, cheaper and infinitely more fun », p. 142. ↩

- Un exemple, p. 190, à propos du développement de la pellicule couleur : « please, don’t dump your chemistry ; take it to the appropriate hazardous waste facility. And please be very careful to follow the material safety sheets for any kit or chemical you handle. You only have this one body, so be kind to it ! » ↩

- Comme me le fait justement remarquer André Habib, c’est un peu « comme si l’analogique était le “bio” du cinéma et que le numérique incarnait je ne sais trop quelle modernité qu’il fallait refuser. » J’ajouterais : qu’il fallait refuser en principe, tout en en étant bien entendu des acteurs, via les réseaux sociaux et les appareils qui constituent aussi, désormais, notre écosystème. Ce qui, en soi, n’a rien de condamnable… à condition de l’assumer, jusque dans ses contradictions. ↩

- « Programmer (ou, dans la novlangue actuelle : commissionner) une projection de films ». ↩

- Mais surtout pas en dehors de notre communauté, bien entendu… ↩