Introduction : le cinéma documentaire au Liban

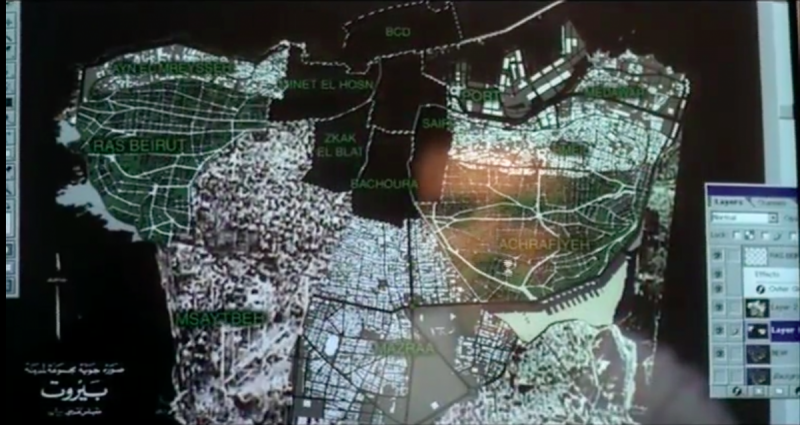

Jocelyne Saab, Il était une fois Beyrouth, 1994

L’idée de ce dossier sur le cinéma documentaire libanais est née lors de mon dernier séjour de recherche au Liban (été 2016) en préparation du cours « Cinémas nationaux : l’exemple du cinéma libanais », que j’ai donné cette année dans le cadre de mon postdoctorat 1 . Outre prolonger ma thèse qui portait sur la relation entre l’image à l’histoire étudiée à partir des photographies de Beyrouth relatives à la guerre civile libanaise (1975-1990) 2 , cette ouverture vers le cinéma a impliqué l’exercice d’un double déplacement, d’abord d’ordre médiatique et ensuite, ou de nouveau, géographique. En effet, se tourner vers le cinéma a signifié non seulement retourner au Liban pour aborder un nouveau corpus, mais surtout, pour prendre en compte un nouveau média ayant ses codes, ses formes et ses circuits. Même si les frontières entre les arts visuels et le cinéma s’avèrent de plus en plus poreuses, l’art vidéo ayant créé des passerelles entre les deux, il reste que le cinéma se caractérise par une histoire qui lui est propre et dont il faut tenir compte.

Pour retrouver les premières images en mouvement tournées au Liban, il faut probablement remonter à la fin du XIXe siècle. Captées par Alexandre Promio et produites par Louis et Auguste Lumière en 1897, ces images nous montrent une vue inédite des souks de Beyrouth (Souk Abou-al-Nassahr) ou de la place des Canons avec ses piétons et ses voitures 3 . Ces premières explorations visuelles ont été suivies, entre les années trente et quarante, par des reportages aux allures orientalistes, réalisés à l’occasion de la nouvelle route de la compagnie aérienne française qui finalement « nous rapprochait de l’Orient » 4 .

En plus de Beyrouth, on y voit représentés les villes de Damas et d’Alep et, bien sûr, les sites archéologiques plus connus de Baalbek et de Palmyre. Toujours dans les années trente, on trouve aussi le premier long-métrage de fiction, Les Aventures d’Elias Mabrouk (1930) réalisé par l’italien Giordano Pidutti. Mais c’est seulement dans les années 1950 et 1960 que le cinéma libanais voit son véritable essor avec la création à Beyrouth de plusieurs studios cinématographiques 5 , le développement des échanges avec la Syrie, mais surtout avec l’Égypte. D’ailleurs, le film du cinéaste égyptien Youssef Chahine Le vendeur des bagues (1965), tiré de la comédie musicale des frères Rabhani, avec la participation de la célèbre chanteuse libanaise Fayrouz, sera l’un des plus connus. Cette période marque aussi les débuts du cinéma libanais sur la scène internationale par la présence au Festival de Cannes du film Vers l’inconnu (Ila Aiyn, 1957) réalisé par George Nasser 6 , premier réalisateur libanais à avoir fait ses études à l’étranger.

Jocelyne Saab, Il était une fois Beyrouth, 1994

Encore plus significatif, sur le plan cinématographique, a été le tournant des années 1970 qui verra les nombreuses tensions politiques, nationales et internationales, mais aussi sociales et économiques, déboucher en 1975 par l’éclatement des guerres libanaises. C’est dans ce contexte que le « nouveau » cinéma libanais prend forme et montre un engagement politique et social avant méconnu. Parmi ses figures principales, on trouve surtout celles de Jocelyne Saab 7 , de Maroun Bagdadi 8 et de Borhane Alaouie, dont la contribution à l’histoire du cinéma libanais demeure sans doute essentielle.

Dans les regards cinématographiques, qu’il s’agisse du documentaire ou de la fiction, on voit défiler le conflit dans ses différentes phases, mais aussi le portrait de Beyrouth se dégénérant au fil des combats (Saab : Beyrouth jamais plus (1976), Lettre de Beyrouth, (1979), Beyrouth ma ville, (1982), et les tensions intercommunautaires virer à l’incommunicabilité (Bagdadi, Beyrouth oh Beyrouth, 1975 et Petites guerres, 1982). À propos, on évoquera une séquence magistrale et symbolique de Beyrouth la rencontre (1981) d’Alaouié 9 , recomposition poétique d’un dialogue différé où les images, et non la parole, permettent la réunion d’un couple mixte, elle chrétienne maronite, lui chiite, enfin, une scène sur laquelle Deleuze ne manquera pas de s’arrêter.

Souvent qualifié « de l’après guerre », le cinéma des années 1990, juste après la fin du conflit et d’un Beyrouth en reconstruction, revient sur le passé récent dont il propose des relectures fort différentes. Face à celle plus populaire et « rassurante » de West Beirut (1998) de Ziad Doueri 10 qui nous montre le conflit à travers les yeux de trois adolescents, on retrouve d’autres relectures plus irrévérencieuses, comme celle proposée par le film Civilisées de Randa Chahhal (1999) dont de longues séquences ont été censurées sans doute en raison de la présence d’un couple de femmes homosexuelles. Mais la représentation plus ou moins littérale du conflit n’est pas le seul intérêt du cinéma. Il existe aussi la volonté de saisir les séquelles laissées par la guerre, de décrire ces ruines visibles ou invisibles qui, tout comme celles qui encore s’affichent dans la ville à côté des chantiers permanents, continuent d’encombrer la société libanaise. De cette période, on peut mentionner les figures de Ghassan Salhab 11 et de Mohamed Soueid 12 , fins explorateurs des traces laissées par l’expérience de la perte et du deuil engendré par le conflit. Leurs films s’attardent sur les symptômes d’une société éclatée, sans cesse confrontée à la disparition et au manque, et qui cherche constamment à reconstituer sa propre mémoire.

Ghassan Salhab, Terra incognita, 2003

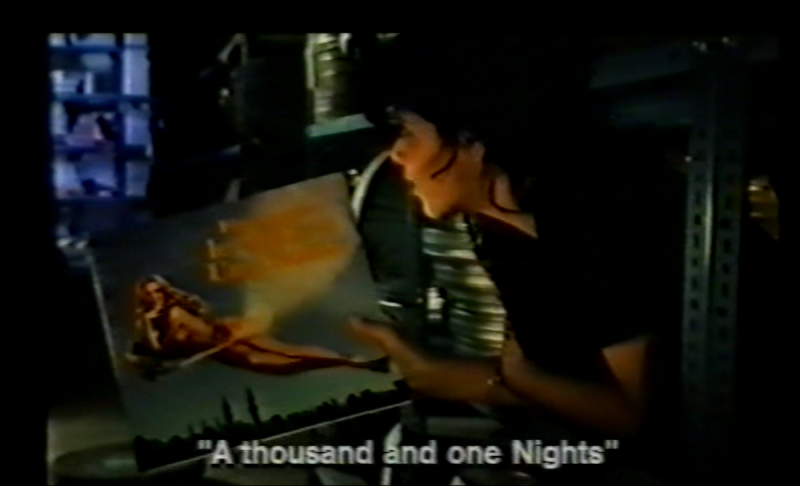

Après de longues années de ralentissement causées par le conflit, au tournant des années 90 et 2000 le cinéma libanais reprend progressivement son élan et tente de renouer avec le passé, mais aussi avec sa propre histoire. C’est ce que nous montre le film « collage » Il était une fois de Beyrouth (1994) de Jocelyne Saab. Né comme travail préparatoire à la création d’une cinémathèque qui n’a pas encore vu le jour, ce film est une mosaïque d’images où l’histoire du pays et celle du cinéma se tissent, mêlant documentaire et fiction, visions orientalistes anciennes à d’autres plus modernes recomposées par la cinéaste grâce à une narration unique et personnelle. De toute évidence, un des sujets de ce film concerne l’absence d’une institution publique en mesure de préserver la mémoire cinématographique du pays afin d’en assurer la transmission. Aujourd’hui, l’association UMAM, fondée par Monika Borgmann et Lokman Slim, porté par l’intention de colliger les archives de la guerre civile, tente de jouer ce rôle en restaurant et numérisant les archives cinématographiques du célèbre Studio Baalbek « 600 bobines de négatifs et de positifs de 16 et 35 mm ainsi que des bandes-sons 13 » qui risquaient d’être perdues. Dans les deux cas, l’enjeu reste le même : protéger ce qui reste d’une mémoire fragile et en voie de disparition.

Jocelyne Saab, Il était une fois Beyrouth, 1994

Avec les années 2000, alors que se développent des nouvelles formes d’expérimentation notamment du côté de la vidéo, l’engagement politique des artistes demeure toujours aussi fort. Cela est évident dans des oeuvres tournées dans la région du sud, récemment libérée après une vingtaine d’années d’occupation israélienne, et dans lesquelles la question palestinienne tient un rôle centrale. À ce propos, on souligne Tout va bien à la frontière (1998) d’Akram Zaatari, référence au célèbre Ici et ailleurs de Jean-Luc Godard (1974), mais aussi Les enfants de Chatila de Mai Masri (1998), Seule avec la guerre (2000) de Danielle Arbid, le film Khiam (2000 – 2007) de Johana Hadjothomas et Khalil Joreige, lié à l’installation éponyme, et Journey (2006) de l’artiste Lamia Joreige. En plus d’instaurer un rapport très fort à cette région nouvellement redécouverte, ces formes visuelles hybrides témoignent de la volonté de questionner la mémoire des lieux et d’établir un lien direct avec ce territoire jusqu’à ce moment demeuré inaccessible.

Toutefois, cette phase « expérimentale » ne durera pas très longtemps. En 2006, un nouveau conflit frappe le pays et suscite de nouveau la nécessité de produire des images qui correspondent aux événements dans leur immédiateté. La guerre, cette fois-ci dure « seulement » 33 jours et engendre dans la société libanaise une sorte de contraction spatio-temporelle qui ramène le passé de la guerre civile à la surface et confère une profondeur inattendue aux images du présent. Le choc qui en dérive est fort, et s’exprime sur le plan visuel dans des images d’une ville dont le portrait se dessine à rebours comme dans le film-essai Posthume (2006) de Ghassan Salhab, plénitude de la ruine, mais surtout métaphore d’un passé qui n’arrête plus de revenir et d’un présent apparemment sans issue, le futur étant le seul temps exclu de cette spirale temporelle.

Ghassan Salhab, Posthume, 2006

Ghassan Salhab, Posthume, 2006

Aujourd’hui, dix ans après, le cinéma libanais traverse une phase croissante qui s’accompagne d’une diffusion majeure sur la scène internationale 14 . En revanche, depuis que les cours et recours de l’histoire voient la Syrie voisine plongée dans la guerre civile, le Liban, bien que toujours instable, devient une terre d’accueil pour de nombreux cinéastes syriens 15 avec qui les réalisateurs libanais ne manquent pas de développer des nombreux échanges. Par ailleurs, il serait intéressant d’approfondir les liens entre ces deux cinémas nationaux et les modalités respectives de représenter l’expérience du conflit.

Malgré que le cinéma libanais traverse aujourd’hui une phase d’expansion, sa cinématographie demeure toujours « fragile » 16 . Une définition qui, outre le fait qu’elle apparente ces films au territoire qu’ils représentent, décrit la précarité d’un espace visuel soumit aux soubresauts de l’histoire. De l’absence d’une cinémathèque nationale et d’une industrie cinématographique stable émergent des difficultés de repérage, de diffusion et de conservation des films. Heureusement, ces difficultés ne découragent pas les étudiants des écoles de cinéma. Le Liban en accueille d’ailleurs un très grand nombre dans ses principales institutions universitaires. On se réfère à l’IESAV (Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques de l’Université Saint-Joseph) et à l’ALBA (Académie Libanaise des Beaux-arts de l’Université de Balamand). À celles-ci, on peut ajouter la contribution offerte par les écoles d’art qui proposent des programmes de résidence (Ashkal Alwan et Beirut Film Station avec le Goethe Institut 17 ). À ces lieux de formation, ou de création, s’accompagnent aussi les différentes associations (Beirut DC 18 – Screen Institute 19 ) qui soutiennent les cinéastes indépendants, les nombreuses compagnies de production (Abbout Productions – Orjuane Production), la Fondation Liban Cinéma 20 (FLC), les festivals locaux (« Aiam Beyrouth Al-Cinema’iya » et le « Beirut International Films Festival » – BIFF) et le travail remarquable mené par la seule salle de cinéma d’essai de Beyrouth, le Metropolis, dans un contexte où la diffusion de films commerciaux reste privilégiée 21 .

Il faut croire, donc, que les mille et une difficultés liées au manque de fonds, à la censure, à l’absence de soutien public, à l’instabilité politique, ne parviennent pas à étouffer ce « désir de cinéma » qui continue de chercher sa voie pour s’exprimer. C’est d’ailleurs ce que le dialogue entre Nour Ouayda et la productrice de documentaires Jinane Dagher publié dans ce dossier montre clairement. Outre illustrer les dynamiques relatives à la production cinématographique et à la recherche laborieuse de financements, ce dialogue a le mérite de faire ressortir le lien très fort qui existe entre les conditions de réalisations d’un film et le choix de se diriger vers le documentaire ou vers la fiction. Comme l’explique Jinane Dagher, on voit bien alors que le « contournement » constant demandé aux cinéastes pour faire du cinéma n’est pas sans impact sur les formes et les dispositifs adoptés.

Jocelyne Saab, Il était une fois Beyrouth, 1994

L’idée d’organiser ce dossier autour du cinéma documentaire, développée aussi au fil des rencontres beyrouthines, s’accompagne aussi d’une considération d’ordre méthodologique. L’intention était en effet de dépasser une approche structurée soit par volets thématiques, soit par la scansion temporelle de l’avant ou de l’après-guerre civile. Bien que la scène culturelle au Liban aborde très souvent la relation au conflit et aux problématiques mémorielles, la perspective qu’on se propose d’explorer ici vise plutôt à mettre au centre les modalités de réalisation du documentaire, afin de saisir quel est le rapport que ce particulier dispositif filmique développe avec un territoire. Concrètement, cela s’est traduit par le choix de proposer plusieurs textes sous forme d’entretien, afin de laisser la parole aux « acteurs » du cinéma. C’est le cas des cinéastes Mary Jirmanus Saba, Chaghig Arzoumanian et Reine Mitri interviewés par Danielle Davie et par Olivier Hadouchi, ou de la productrice Jinane Dahger dont les propos ont été recueillis par Nour Ouayda. Cette partie du dossier visant à faire ressortir le travail de terrain et à montrer ce que signifie aujourd’hui de faire du cinéma au Liban dialogue avec les trois autres textes dont les propos sont plus réflexifs. C’est le cas de la belle analyse panoramique proposée par Mathilde Rouxel au sujet de l’œuvre documentaire de Jocelyne Saab, du texte très riche de Ghada Sayegh qui se penche sur la trilogie autobiographique de Mohamed Soueid, et du regard profond et poétique du cinéaste Ghassan Salhab dont un l’essai inédit traite de l’œuvre de son confrère Soueid.

Toujours au sujet du documentaire libanais, qui pour le moment n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie et critique, au-delà des travaux menés sur certains cinéastes, je tiens à saluer l’heureuse coïncidence qui voit ce dossier sortir peu de temps après la dernière édition des « États généraux du documentaire » (Lussas, 2017) dont la programmation de « La route du doc 22 », réalisée par Carine Dumit, était dédiée au Liban. Évidemment, il ne s’agit pas ici de rendre compte de manière exhaustive de l’ensemble de la production documentaire au Liban. De manière beaucoup plus modeste, on voudrait rendre compte d’une particulière tendance qui voit certains documentaires élaborer une cartographie géographique, politique et sociale du Liban, et ce de manière transversale à l’avant ou à l’après-guerre.

Le premier exemple que l’on trouve en ce sens est sans doute celui de Jocelyne Saab. D’après Mathilde Rouxel, les documentaires qu’elle réalise au Liban, mais aussi dans tout le monde arabe au tournant des années 1970, dessinent la cartographie de la résistance libanaise et palestinienne, mais surtout « les contours d’une carte géopolitique de la douleur et de l’injuste » qu’elle retrace dans les différentes régions du Liban tout comme dans les routes de Beyrouth. Il en résulte l’image d’un territoire éclaté que l’image documentaire recompose à travers le dispositif filmique, non pas dans le but d’en créer une recomposition fictive, mais plutôt d’aider le spectateur à s’orienter dans la nébuleuse des multiples tensions qui à l’époque précédaient le conflit pour ensuite l’alimenter. Sans se limiter à sillonner les routes de la capitale, où la géographie urbaine se fond avec les itinéraires de sa mémoire et de sa jeunesse, Saab explore aussi les différentes régions du Liban, dont le sud ou la vallée de la Bekaa, là où les tensions sociales demeurent fortes, notamment dans les milieux agricoles liés, par exemple, à la production du tabac.

Il est intéressant de voir, 40 ans après, la jeune cinéaste Mary Jirmanus Saba revenir sur ces événements dans le film A Feeling Greater Than Love (Shu’our akbar min el hob, 2017), lauréat du prix Fipresci lors de la dernière édition de la Berlinale 23 . Dans son entretien avec Danielle Davie, on voit que le projet du film est animé par le désir de retracer la géographie sociale du pays à travers l’histoire des mouvements sociaux et des événements principaux qui les ont concernés au tournant des années 70 (les grèves des usines de Nabatieh et de Ghandour). Le portrait qu’elle nous livre, à travers les protagonistes de ces faits, est celui de la décomposition de la gauche libanaise lors d’une période précise de l’histoire du pays. Toutefois, on verra que le questionnement qui anime son parcours relève moins du passé que des liens que ce dernier entretient avec les mouvements sociaux plus récents notamment lors de la crise des ordures, en 2015 et de la campagne « You Stink ».

Le texte d’Olivier Hadouchi, dédié au documentaire de Reine Mitri En cette terre reposent les miens, encore aujourd’hui interdit au Liban, met en valeur le propos de la cinéaste dont le travail vise la problématique des déplacés à la suite du conflit civil. Dans ce cas, à la dimension territoriale et aux déplacements internes, causés par la géographie imposée par le conflit, se superpose le volet communautaire, façon de montrer comment le lien entre la terre et l’appartenance religieuse sont encore un enjeu majeur dans un pays qui se fatigue à se recomposer après autant de luttes et de traumatismes. Grâce à une narration visuelle et orale qui se penche sur la vente de la maison paternelle, Reine Mitri accompagne le spectateur dans les dédales d’une géographie invisible, celle des déchirures causées par l’expérience d’un conflit qui perdure encore aujourd’hui.

Chaghig Arzoumanian, Géographie(s), 2015

Également issu de l’histoire familiale de la cinéaste, mais aussi, de manière plus large, des « géographies » mémorielles propres aux routes de l’exil, le film Géographie(s) de Chaghig Arzoumanian retrace l’itinéraire épique d’une famille arménienne allant de l’Arménie à la Turquie, en passant par la Méditerranée, pour finalement s’installer au Liban. De cet espace géographique, aussi vaste qu’incertain, la cinéaste propose une narration en images accompagnée d’un récit en langue arménienne qui projette ces lieux et ces histoires presque en dehors du temps. Son entretien avec Danielle Davie montre comment le film, en représentant des lieux presque aussi réels qu’imaginaires, est lui-même une cartographie de l’itinéraire effectué par la cinéaste. D’ailleurs, écrit Tiberghier, « la carte ne permet pas seulement de voyager grâce aux informations qu’elle nous fournit ; elle constitue déjà en elle-même un voyage en son genre 24 ».

Pour finir, les textes de Ghada Sayegh et celui inédit du cinéaste Ghassan Salhab nous accompagnent dans l’univers filmique et autobiographique de Mohamed Soueid. Dans ce cas, la démarche cartographique fait place à la création d’un « atlas », un recueil d’images où l’expérience de la perte demeure centrale. Soueid l’aborde par un « montage kaléidoscopique » qui dit à la fois « la mélancolie, l’échec et la puissance créatrice de l’imaginaire ». Loin de proposer la représentation d’un espace cohérent, même s’il est parcouru par des tensions apparentes ou souterraines, Ghada Sayegh suggère que la démarche cartographique s’attaque à l’espace incommensurable « de la mémoire individuelle et collective marquée par le désastre ». Il ne sera donc plus seulement question de représenter, mais de remonter des « images hétéroclites », des histoires fragmentées, des réminiscences, des anecdotes, une matière autobiographique éparse recomposée sous forme d’atlas.

Chaghig Arzoumanian, Géographie(s), 2015

Ce qui ressort de cet itinéraire c’est donc la volonté de s’adresser à un territoire secoué par des tensions multiples, déplacements, renversements, afin d’en élaborer une carte qui lui attribue une sorte d’intelligibilité, une « cohérence », ne serait-ce que par la possibilité de nommer les routes de ces innombrables itinéraires ou de leur attribuer une image. Toutefois, cela ne signifie pas voir dans ces documentaires une sorte de représentation « fidèle » du réel, le vieux préjugé « réaliste » qui voit « la représentation du réel passer par sa ressemblance 25 », assurée en plus par l’instrument technique, étant toujours difficile à déraciner. En ce sens, considérer ces films en tant que « cartographies » pourrait aussi nous offrir un outil interprétatif pour aborder la pratique documentaire au-delà de tout dualisme. En effet, d’après Gilles A. Tiberghien, malgré leur rapport strict au réel, ce qu’il faut mettre en lumière des pratiques cartographiques, « c’est l’importance de l’imaginaire, la façon dont l’imagination travaille même dans les activités réputées plus « positives ». Il n’y a pas de cartographe qui n’imagine le monde avant de le représenter et qui ne le représente pour en donner une image dont il sait bien qu’elle entretient avec le réel des rapports de convention qui n’ont pas grande chose à voir avec la mimesis. Il n’existe pas de vérité cartographique, mais il y a de multiples manières de rendre compte du monde à travers les cartes 26 ». De ce point de vue, la carte serait donc la résultante d’une médiation que le cartographe produit entre le réel et l’imaginaire, c’est-à-dire, sa propre vision ou lecture du monde. Il y aurait là une manière de soustraire le documentaire de toute approche qui l’opposerait à la fiction, ou encore, qui verrait dans l’expression de « documentaire artistique » un oxymore. D’après Caillet, conceptualiser cette forme visuelle reviendrait donc à penser la question du « formalisme au sein d’une représentation du réel 27 ».

Chaghig Arzoumanian, Géographie(s), 2015

Nulle contradiction n’existe alors entre les mots de la poétesse libanaise Etel Adnan et les images de Jocelyne Saab qui constatent les dégâts de la guerre, ou encore entre les images incroyablement poétiques du film d’Arzoumanian et le récit qui les accompagne, entre la mélancolie et la tristesse profonde du regard envers la maison familiale et les narrations extrêmement lucides que Reine Mitri formule autour du conflit. Si tout film, d’après Ghassan Salhab, correspond à une « tentative de vie », on conçoit qu’il est à la fois « essai, poème, fiction, récit, trace immuable, trace imbibée. ». Or, de cette « tentative de vie » ces films documentaires tentent surtout de retracer les itinéraires, ces parcours parfois inénarrables où les routes, les déplacements, les sentiers souvent interrompus demandent, pour s’y repérer, d’être nommés et montrés. On pourrait dire alors, métaphoriquement, que « l’imaginaire rejoint ici la nécessité épistémologique : substituer en dépit du référent géographique mal connu, un semis d’ilots à des profondeurs continentales inexplorables, ce rêve, commun au navigateur et au cartographe, revient en fait à fragmenter le réel pour mieux le définir, le décrire et, en définitive, le posséder 28 ».

Je tiens à remercier vivement l’équipe d’Hors Champ et tous ceux et celles qui ont rendu possible la réalisation de ce dossier : Danielle Davie, Nour Ouayda, Olivier Hadouchi, Mathilde Rouxel, Ghassan Salhab, Ghada Sayegh avec la précieuse collaboration de Chaghig Arzoumanian, Jinane Dagher, Marie Jirmanus Saba, Reine Mitri. Un remerciement particulier va aussi aux amis et collègues de l’Alba et de l’Université Saint Joseph à Beyrouth pour leur accueil généreux et pour leur support lors de mon dernier passage à Beyrouth : Alain Brenas, Isabelle De le Court, Ghassan Koteit, Toufic El Khoury, Elie Yazbek et Hady Zaccak. Merci aussi à Miriam El Hajj (Fondation Liban Cinéma) et à Zeina Sfeir (Beirut DC).

Notes

- Le cours a été donné à l’hiver et à l’automne 2017 au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal. ↩

- La thèse était intitulée « Photographier la ville, penser l’histoire : Beyrouth dans la représentation photographique contemporaine », et elle a été soutenue en juin 2015 au Département de littérature comparée de l’Université de Montréal. ↩

- Il s’agit des films Souk Abou-al-Nassahr et Place des Canons. Ces films très courts, environ 1 minute chacun, ont été récemment restaurés et il est possible de les visionner aux archives du CNC à la BnF. ↩

- On signale notamment le reportage de René Zuber et Roger Leenhardt, L’Orient qui vient, France, 1937, noir et blanc, sonore, format 35mm, 15 min. et celui de Charles d’Espinay, Visions d’Orient, France, 1945, noir et blanc, sonore, format d’origine 35mm. 17 min, documentaire. ↩

- À ce propos, on renvoi à l’ouvrage de Hady Zaccak, Le cinéma libanais. Itinéraire d’un cinéma vers l’inconnu, Beyrouth, Dar El Mashrek, 1997. ↩

- Pour approfondir l’œuvre de Georges Nasser, il faut signaler l’ouvrage récent de Ghassan Koteit (dir.), Georges Nasser. Le cinéma intérieur, Presses de l’Académie libanaise des beaux-arts, Beyrouth, 2017. ↩

- Pour un regard exhaustif sur l’œuvre cinématographique de Jocelyne Saab, on renvoi au travail de Mathilde Rouxel, Jocelyne Saab. La mémoire indomptée, ar An-Nahar, Beyrouth, 2016 ainsi qu’au texte qu’elle a publié dans le cadre de ce dossier : « Jocelyne Saab : pour une cartographie engagée du Liban ». Pour un dialogue plus direct avec la cinéaste voir aussi l’entretien réalisé par Olivier Hadouchi « Conversations avec la cinéaste Jocelyne Saab », https://www.criticalsecret.net/+-olivier-hadouchi-conversations-avec-la-cineaste-jocelyne-saab,576-+.html et la conférence qu’elle a donné à la Cinémathèque française à l’occasion de la rétrospective qui lui a été dédié en 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=7LJnvCNNiBs ↩

- Voir les textes de Pascal Bonitzer, Serge Le Péron, et Charles Tesson, « Petites guerres de Maroun Bagdadi », Cahiers du cinéma, n° 338, juillet-août 1982, p. 23-24 : » et de Guy Patrick Sainderichin, « Une guerre contagieuse », Cahiers du cinéma, n° 345, avril 1983, p. 62-63. ↩

- Voir la très belle critique d’Alain Philippon, «Le raccord impossible», Cahiers du cinéma, n° 347, mai 1983, p. 66-68. ↩

- À ce propos, voir l’entretien avec le cinéaste : Ziad Doueiri, Christiane Passevant « Guerre civile et cinéma populaire », L’Homme et la société, n° 154, 2004/4, p. 145-160. ↩

- La filmographie de Ghassan Salhab est très riche et il est possible de la consulter sur son site : [http://www.ghassansalhab.com]. Par « trilogie », on se réfère ici à trois de ses films : Beyrouth fantôme, 1998, Terra incognita (2003) et Le dernier homme (2007). Pour une lecture critique de ces films on renvoi à Jean-Christophe Ferrari, «Ghassan Salhab: Plénitude de la ruine», Positif, 2011, p. 50-52. ↩

- Peut-être moins connue en dehors du Liban, mais également remarquable, la trilogie autobiographique de Mohamed Souid se compose de Tango of Yearning (1998) Nightfall (2000), Civil War (2002). C’est précisément sur l’analyse de ce travail que porte le texte de Ghada Sayegh publié dans ce dossier : « La trilogie autobiographique de Mohamed Soueid. Atlas d’images ». Il est important de mentionner aussi à ce propos le texte de Laura Marks, « Mohamed Soueid’s Cinema of Immanence », dans Hanan al-Cinema : Affections don the Moving Image, Cambridge, MIT Press, 2015, p. 83-93. ↩

- À ce propos, voir l’article de Thomas Abgrall, « Studios Baalbek. Le Liban retrousse ses bobines », Libération, 1er octobre 2014 : http://next.liberation.fr/cinema/2014/10/01/studios-baalbeckle-liban-retrousse-ses-bobines_1112656 ↩

- Pour en donner quelques exemples, le dernier film de Ziad Doueri L’insulte vient d’être présenté au 74e Festival du cinéma de Venise, et la dernière édition du FID de Marseille a vu la participation d’une jeune cinéaste libanaise, Angie Obeid, avec le film I Used to Sleep on the Rooftop qui a gagné le « Prix premier ». ↩

- La Cinémathèque québécoise vient de dédier un cycle de projections au cinéma syrien contemporain (6-9 septembre 2017) intitulé « La Syrie vous regarde » : https://archives.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/cycle/la-syrie-vous-regarde-2e-edition. À propos des productions syriennes au Liban, il faut mentionner l’ONG « Bidayyat » fondée en 2013 pour supporter la production de “cinéma documentaire et expérimental”:“http://bidayyat.org/about.php#.WbnsXhT0mZ8”:http://bidayyat.org/about.php#.WbnsXhT0mZ8 ↩

- Ce sont les mots d’Alain Bergala dans la préface au texte de Dima El Horr, Mélancolie libanaise. Le cinéma après la guerre civile, Paris, l’Harmattan, 2016, p. 8. ↩

- Pour plus d’informations voir : http://ashkalalwan.org et http://www.medculture.eu/fr/information/news/film-station-beirut ↩

- Beirut DC : http://www.beirutdc.org ↩

- Screen Institut Beirut : http://www.screeninstitutebeirut.org ↩

- Fondation Liban Cinema : http://www.fondationlibancinema.org ↩

- Pour approfondir les voir le dossier d’Africultures dédié à « La circulation des films : Afrique du Nord et Moyen-Orient » et notamment le texte de Patricia Caillé, Zeina Sfeir « Au Liban, le cinéma du monde, les films classiques, les films d’Art et d’Essai sont presque totalement absents », Africultures 2015/1 (n° 101-102), p. 178-185. On souligne aussi que l’année dernière le cinéma Métropolis a fêté ses 10 premiers année ; dans un entretien accordé à Agendaculturel.com, Hania Mroue, une des fondatrices de l’association, fait le bilan des années passés et détaille les perspectives d’avenir tout en revenant sur le sujet de la constitution d’une cinémathèque : https://www.agendaculturel.com/article/Cinema_Les_dix_ans_de_Metropolis_un_parcours_riche_et_une_cinematheque_en_perspective_Hania+Mroue_ ↩

- La programmation a été réalisée en collaboration avec Carine Dumit : http://www.lussasdoc.org/route_du_doc_liban,511.html. Pour lire le texte introductif : http://www.lussasdoc.org/etats-generaux,2017,589.html ↩

- Pour en savoir plus : https://www.madamasr.com/en/2017/02/21/feature/culture/the-intellectuals-dont-have-the-answers-lebanese-documentary-wins-at-berlinale/. ↩

- Gilles A. Tiberghien, Finis terrae. Imaginaires et imaginations cartographiques, Paris, Bayard, 2007, p. 18. ↩

- Aline Caillet, Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 29. ↩

- Tiberghien, 2007, p. 11. ↩

- Caillet, 2014, p. 11 ↩

- Franck Lestrignant, « Insulaires », dans Cartes et figures de la terre, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980, p. 471. ↩