Weerasethakul, Apichatpong

-

FNC 2021

FNC 2021Rire comme des barbares

-

Oh! temps

Oh! tempsSur quelques films de Lav Diaz

J’ai beaucoup pensé à Lav Diaz cet été, sans doute pour avoir passé beaucoup de temps en sa compagnie, au mois de mai et juin. Et je trimballe ainsi depuis – comme cette « malle dans la tête » qui encombre, dont parle Proust — des liasses d’idées qu’il aurait fallu parvenir à colliger et organiser en un grand texte synthétique, qui se serait déplié en une vaste fresque composée et articulée, comme le sont chacun de ses films-monde. Plutôt, c’est quelque chose d’assez épars, de personnel, de trivial souvent, variant les focales et les échelles, les durées et l’esprit, qui s’est imposé. Des notes, encore.

-

Du Prédateur au Singe Fantôme, l’énigme d’une origine

Tout commence par une image, ce texte comme la vie du cinéphile qui en est l’auteur. Une image des origines si l’on veut, une image de mon origine, mais aussi une image qui nous pointe vers l’origine de toute image, ou plutôt une image dont l’origine nous échappe, ce qui nous incite, en retour, à contempler cette question de l’origine, précisément parce que la réponse n’est pas donnée.

-

Métamorphose, symptôme et résistance

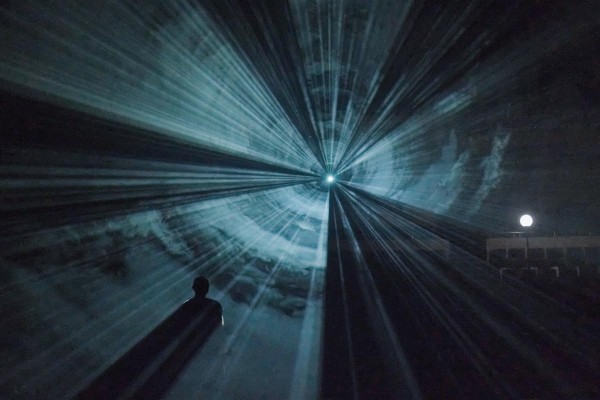

Métamorphose, symptôme et résistanceFever Room d’Apichatpong Weerasethakul

-

Apichatpong Weerasethakul

Apichatpong Weerasethakul‘In dreams you can’t take control’

Plusieurs cinéastes ont décrit le rapport d’extrême proximité que le cinéma entretient avec la dimension onirique de l’existence. Mais à ma connaissance, et même si pour sa part Abbas Kiorastami se félicite que les gens s’endorment durant la projection de ses films, personne n’est allé aussi loin dans l’exploration de la dimension onirique du cinéma qu’Apichatpong.