Fever Room d’Apichatpong Weerasethakul

« Être contemporain, en ce sens, ce serait obscurcir le spectacle du siècle présent afin de percevoir, dans l’obscurité même, la « lumière qui cherche à nous rejoindre et ne le peut pas ». Ce serait donc, en prenant le paradigme qui nous occupe ici, se donner les moyens de voir apparaître les lucioles dans un espace surexposé, féroce, trop lumineux, de notre histoire présente. Cette tâche, ajoute Agamben, demande à la fois du courage – vertu politique – et de la poésie, qui est l’art de fracturer le langage, de briser les apparences, de désassembler l’unité du temps. »

- Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles 1

Fever Room est une œuvre déroutante se situant à la frontière entre le cinéma, le théâtre et l’installation vidéo. Apichatpong Weerasethakul y met en scène des processus de métamorphose divers et fait plonger le spectateur dans un état de semi-conscience où ce dernier devient victime d’une douce fièvre. Renversement et étrangeté pour défier la normalisation sociale et artistique 2 .

Nous entrons dans le réseau souterrain pour prendre le RER A. Paris et son architecture haussmannienne sont derrière nous et laissent place à la modernité miroir et anguleuse. Nous descendons Gare de Nanterre. Devant nous, un seul café illumine la place entourée de tours qui évoquent une cité utopique composée de perspectives réfléchies. Nous nous engouffrons instinctivement dans l’une de celles-ci. À peine perceptible à première vue, un halo de lumière rouge se confond avec le brouillard. Cette lumière s’intensifie et, peu de temps après, nous arrivons devant un bâtiment massif éclairé au néon écarlate, « THEATRE DES AMANDIERS ».

Il pleut. Dix minutes avant le début de la représentation, on demande aux spectateurs de sortir du théâtre, d’emprunter un vague chemin qui contourne le bâtiment, pour finalement entrer par une porte latérale. Dans une noirceur presque totale, les spectateurs peuvent s’asseoir, soit sur quelques chaises disposées à l’arrière, soit directement au sol dans un rectangle délimité. Les corps des spectateurs sont mis à l’épreuve dès cet instant 3 . C’est alors que débute Fever Room.

Les yeux s’adaptent tranquillement à la pénombre et un écran descend du plafond. Pour ceux qui connaissent bien l’univers d’Apichatpong Weerasethakul, on reconnaît les paysages, les lieux, le pavillon dans la forêt, la rivière Mekong, la murale historique en relief, l’hôpital, les personnages d’Itt, le soldat endormi, et de Jen, la femme qui se prend d’affection pour lui dans Cemetery of Splendour (2015). On se laisse bercer par la lenteur des mouvements, par les plans fixes, par le regard songeur des personnages. Le spectateur commence tranquillement à perdre la notion du temps.

C’est alors qu’un second écran vient se superposer à celui déjà en place et que deux autres écrans, l’un du côté droit et l’autre du côté gauche, viennent entourer l’auditoire. On assiste à une démultiplication des points de vue et de l’action. 4 Le spectateur est incorporé à la scénographie et prend part à ce qu’il observe en décidant de regarder d’un côté ou de l’autre. Assis au centre de ces écrans, les spectateurs deviennent des personnages de l’univers filmé et, lorsque l’action les mène dans une grotte, les écrans sont comme des parois rocheuses les entourant. 5

Les écrans remontent et les rideaux s’ouvrent. C’est alors que nous comprenons que nous sommes en fait assis sur la scène : devant nous le spectacle immobile des gradins vides se laisse entrevoir par des éclairs de lumière, la noirceur étant toujours prédominante. Nous sommes découverts en même temps que nous découvrons.

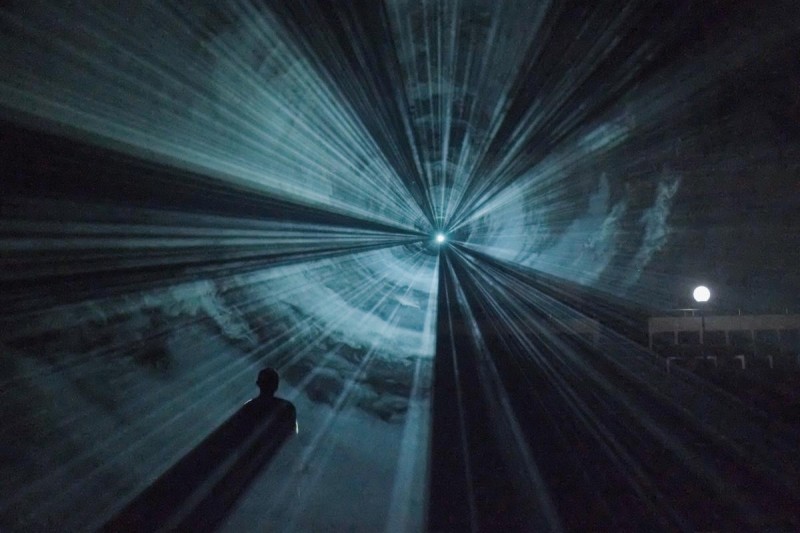

Un projecteur s’allume face aux spectateurs alors qu’une fumée blanche se densifie dans l’espace vaste du théâtre. Les rayons, rencontrant les particules de fumée, forment une sculpture tridimensionnelle de lumière en mouvement — prenant parfois la forme d’un immense tunnel en rotation, ou de silhouettes suspendues dans l’air ou d’une surface plane balayant l’espace de bas en haut donnant l’impression aux spectateurs d’être submergés par la masse lumineuse pour ensuite émerger de celle-ci. L’impression de tangibilité des formes est impressionnante, car la projection se déploie non sur une surface en deux dimensions, mais dans un réel espace en trois dimensions. Ce spectacle abstrait plonge le spectateur dans un état de semi-conscience mélangeant rêve et réalité.

Cette expérience, qui a définitivement fait perdre aux spectateurs toute notion du temps, prend fin. Les rideaux se referment. Le triptyque d’écrans redescend. Un jeune homme cagoulé explore une grotte. Il longe les parois et les effleure de sa main, nous rappelant les empreintes primitives laissées par nos ancêtres sur la pierre. Coupe au noir, générique, nous restons tous assis encore quelques instants.

La question que nous nous posons est de quelle façon la perte de repères expérimentée dans Fever Room, ainsi que les métamorphoses mises en scène, s’inscrivent dans la réflexion sur la mémoire et dans la résistance par l’art propres à l’œuvre d’Apichatpong Weerasethakul. Les écrits de Georges Didi-Huberman sur la survivance des images éclaireront notre compréhension des images métamorphosées présentes dans l’œuvre du cinéaste comme des manifestations survivantes d’un refoulé ou d’un oublié. Ces métamorphoses contribuent d’une façon particulière à la résistance contre la normalisation par la manipulation du sens, de la temporalité et de la matière. Cette même résistance se retrouve aussi dans la liberté narrative et interprétative laissée au spectateur et dans la collectivité créée par le dispositif scénographique.

Fever Room est une expérience difficilement classifiable : si le lieu nous laisse penser que nous sommes au théâtre, les premières images projetées nous rappellent davantage le dispositif d’une installation vidéo et la noirceur d’une salle de cinéma. Pourtant, dans la brève description publiée par le festival il est question de « performance-projection » 6 . Si le projecteur projette, alors qui performe ? Il y a bien entendu les acteurs filmés, mais Apichatpong Weerasethakul nous a habitué à davantage d’intrications. Il nous invite à ouvrir le champ interprétatif des images et des sons.

L’utilisation du mot performance évoque une variabilité, une imprédictibilité, car une performance fluctue de fois en fois et n’est jamais une réplique exacte d’elle-même. Suivant ce principe, dans Fever Room, ce qui performe n’est pas tant la lumière projetée, identique de fois en fois, mais les particules de fumée sur lesquelles cette lumière est projetée. En effet, la fumée se déplace librement dans l’espace. C’est également le spectateur qui performe, internalisant de façon changeante, personnelle et unique ce qu’il perçoit, premièrement par ses sens et deuxièmement en faisant sens.

Ce sont donc les spectateurs et les particules-écran qui performent. Quel paradoxe ! Mais peut-être pas, car ce paradoxe apparent nous sert à comprendre les mécanismes de métamorphose présents dans cette œuvre et à comprendre comment ce même paradoxe déconstruit les normes cinématographiques et théâtrales. De plus, cette réflexion s’inscrit dans un courant qui s’intéresse à élargir la notion d’acteur à un réseau plus large que celui des êtres humains. On retrouve cette idée dans des théories sociologiques telle que la théorie de l’acteur-réseau et l’anthropologie symétrique, développées, entre autres, par Bruno Latour, et des courants philosophiques, tels que le réalisme spéculatif. Citant Bruno Latour et son ouvrage Politics of nature, Jane Bennett définit l’actant, dans ce cas-ci autant la fumée que le spectateur, comme une entité dont la compétence est déduite de sa performance au lieu d’être énoncée avant même que l’action ait lieu. 7 Ce qui nous intéresse dans cette définition succincte est le fait que l’on ne détermine pas le pouvoir d’action d’une entité par des présuppositions pouvant s’avérer limitatives. En effet, notre compréhension du pouvoir d’action de la fumée et des spectateurs se développe à mesure qu’on les observe performer. Avant que l’action ait lieu, nous n’aurions pas été portés à réfléchir de cette façon, étant habitués aux conventions performatives dualistes acteur/spectateur. Si cette définition présume que les particules de fumée puissent elles aussi performer, elle permet d’élargir notre compréhension de l’actant au-delà de la forme humaine trop restrictive.

Empruntant à la culture et aux croyances animismes thaïlandaises, Apichatpong Weerasethakul donne aux entités non humaines, par sa façon de les filmer, une présence et même un pouvoir d’agir sur le cours des événements. S’il ne définit pas négativement les objets comme des entités qui n’agissent pas, de la même façon, il ne définit pas les spectateurs comme « la partie de l’assistance qui ne joue pas » 8 . Il inclut le spectateur dans le processus créatif, processus qui ne se limite pas à la production d’une œuvre et qui se poursuit jusqu’à sa réception. Dans Fever Room, les spectateurs prennent activement part à la performance par leurs pensées et par leur corps. Assis ou couchés au sol, plusieurs des spectateurs changent de position alternativement. Évidemment, plus une œuvre est abstraite, plus le spectateur est libre de lui donner un sens relatif à sa propre subjectivité, à son propre vécu. Comme le fait remarquer Guillaume Richard, ce n’est pas l’ouverture du champ interprétatif et la participation du spectateur qui est unique à Fever Room, car tout spectateur, peu importe le film, participe à l’œuvre par sa présence physique et par l’interprétation qu’il ou elle en fait, « [m]ais ici, l’expérience est déplacée, matérialisée, arrachée à la relation ordinaire écran-spectateur. » 9 En effet, les spectateurs non seulement prennent la place des acteurs dans l’espace, puisqu’ils sont assis sur la scène, mais sont appelés à faire des choix en regardant l’un ou l’autre des quatre écrans. Ce dispositif incite à faire un effort supplémentaire, à « mobilis[er] plus profondément [le] corps » et l’esprit, car la seule trace de l’œuvre qui restera sera celle qui est emmagasinée dans la mémoire 10 . Outre quelques photographies, il n’y a pas de documents sur lesquels repose le souvenir de l’expérience fugitive, ce qui donne au spectateur le rôle de témoin unique, même d’un spectateur à l’autre.

La mémoire des individus est en constante transformation et la description ci-haut écrite plus d’un mois après avoir assisté à la performance, n’est pas la même que si elle avait été écrite immédiatement après. Georges Didi-Huberman, abordant à travers la pensée de Nietzsche la question de la mémoire, parle de celle-ci comme d’un « matériau capable de toutes les métamorphoses ». C’est par sa plasticité, sa malléabilité que la mémoire est ce qu’elle est, qu’elle survit au temps. « La survivance nous a dit l’indestructibilité des traces ; la métamorphose nous dira leur effacement relatif, leurs perpétuelles transformations. » 11 La mémoire d’un même événement prend des formes multiples d’un esprit à l’autre et influence différemment l’expérience du présent. Toutefois, pour que la mémoire se révèle, il faut créer un espace et un rythme susceptibles de permettre sa résurgence fantomale. C’est ce que crée Weerasethakul dans Fever Room. En effet, dans les première et troisième parties, le rythme du montage se détache d’une narration linéaire pour toucher à une temporalité déconstruite plus près de celle de la remémoration. Cette déconstruction forme un ensemble non linéaire qui empêche une compréhension entière des événements, ouvrant ainsi la porte à de multiples interprétations. De la même façon, dans la deuxième partie de la performance, les images équivoques, formées par le projecteur frontal, laissent au spectateur la liberté d’agir sur le sens.

Cette métamorphose du spectateur passif en spectateur actif nous montre l’aspect inachevé du processus, car chaque entité métamorphosée conserve l’empreinte de sa forme d’origine. C’est-à-dire que le spectateur devenu acteur regarde et agit tout à la fois. D’ailleurs, réfléchissant sur la nature des images, Georges Didi-Huberman se dit en accord avec Sartre lorsqu’il défend que l’image n’est pas une chose, mais un acte et qu’il faille « répondre à cet acte avec un autre acte, le regard » 12 . C’est le repositionnement de l’image dans son contexte qui nous permet de la comprendre comme un acte et il en est de même pour le regard. En contextualisant le spectateur, plus qu’un acteur ou qu’un simple spectateur, il devient acteur-spectateur. D’une façon similaire, les prochaines métamorphoses évoquées dans ce texte seront toujours partielles et produiront des formes mixtes.

En plus d’être acteur, le spectateur se transforme également en surface de projection. Il occupe la place de l’écran et devient lui-même un écran. Au même titre que l’acteur-spectateur, le spectateur-écran est possible par une permutation dans l’espace. Concrètement, dans la deuxième partie de Fever Room, l’auditoire fait face aux gradins. Cette permutation produit un sentiment d’étrangeté, car l’acteur-spectateur fait face à sa forme initiale, le spectateur — forme également absente, car les gradins sont vides. Il y a donc une multiplication des identités qui déstabilise, mais en même temps stimule l’acte de regarder. Écrivant sur le travail d’Apichatpong Weerasethakul, Pascale Cassagnau décrit bien ces processus de métamorphose affectant également les personnages de ses films : « La progression en tour d’écrou […] organise la rotation des figures, par permutation et transformations des identités, des places et positions des personnages par négociations, entre les vivants, les morts et les divinités, en métamorphose perpétuelle » 13 . En effet, la forme est mixte en raison du caractère partiel mais également perpétuel de la métamorphose. Parfois une forme métamorphosée se transforme en une nouvelle forme, comme l’acteur-spectateur en spectateur-écran, parfois elle revient à sa forme originelle, comme l’évoquent les trois différentes parties de la performance, dont la troisième est un retour à la scénographie initiale (triptyque d’écrans).

Pour ce qui est de la partie du milieu, alors que les spectateurs font face au projecteur, c’est le médium cinématographique qui se métamorphose. Apichatpong Weerasethakul, sans utiliser aucune innovation technologique, transforme le cinéma à l’origine bidimensionnel en forme tridimensionnelle. Cette métamorphose est toujours mixte, car le cinéma reste ce qu’il est à son origine, c’est-à-dire une projection, mais c’est la permutation de l’auditoire, la multiplication des écrans et la métamorphose de la surface (devenue particules de fumée et spectateurs), qui rendent possible cette métamorphose du bidimensionnel au tridimensionnel. Pour Weerasethakul, Fever Room est une œuvre cinématographique dans sa plus grande simplicité, mais aussi une déconstruction du cinéma en ses différentes constituantes 14 .

Cette déconstruction révèle particulièrement une de celles-ci : la lumière. Lors de la projection frontale, ce n’est pas une image figurative qui est perçue en premier lieu, mais la lumière comme telle. Dans le cinéma traditionnel la perception de l’image vient avant la perception de la lumière, alors que dans le cas de la projection tridimensionnelle en cause ici la perception de la lumière vient avant l’image. Le spectateur est tout d’abord aveuglé par la lumière et par la suite il prend conscience de l’image formée par cette lumière : abstraite, d’allure irréelle et troublante par sa tangibilité factice. C’est alors qu’il y a métamorphose de l’invisible en visible. Weerasethakul parle de la fumée comme d’une forme libre qui active l’espace normalement invisible séparant le projecteur de l’écran 15 . Mais tout cela n’est possible que parce que la lumière révèle à son tour la fumée formant ainsi des sculptures lumineuses nous rappelant l’origine fantasmagorique du cinéma. Ces sculptures ont une forme nette et délimitée par la lumière, mais sont constituées d’une matière volatile et mouvante, la fumée. Celles-ci se métamorphosent dans le regard du spectateur, formant parfois une image, parfois une brume ou un nuage. C’est la transformation de la lumière qui provoque ces « changements d’identité » 16 . L’action est double, à la fois la fumée révèle la lumière, et la lumière révèle la fumée. C’est la rencontre des deux qui permet la création et la transformation des formes. Ces métamorphoses expriment « la porosité des espaces réels et imaginaires » 17 . Par opposition à une logique binaire, les deux s’entremêlent pour finalement devenir indifférentiables. Nous pouvons ici faire un rapprochement avec le rêve, car c’est en ce sens que, dans cette projection-performance, nous avons l’impression de rêver tout en étant conscients. L’expérience est trop vraie pour être un rêve, mais ce que nous voyons est trop fantasmatique pour être la réalité.

Toutes ces métamorphoses 18 rejettent ou du moins questionnent la façon de faire, la façon d’exposer et de projeter habituelle, et mettent le spectateur dans un inconfort suscitant en lui un sentiment d’étrangeté propice à l’éclosion d’une réflexion. C’est-à-dire que le spectateur sort de sa zone de confort et qu’il est, par le fait même, appelé à se poser des questions justement sur ce confort et sur la façon dont il réagit à ces nouvelles formes d’expérimentation. Cette réflexion s’initie davantage après la performance, car ces métamorphoses agissent fortement sur les sens et donnent lieu d’abord à des pensées, impressions et souvenirs fugitifs, plus qu’à des réflexions à proprement parler.

En effet, durant l’expérimentation de Fever Room, le spectateur n’est pas amené, ou du moins pas directement, à réfléchir sur sa condition de spectateur, il est plutôt transporté dans un univers hypnotique qui l’accapare au niveau sensoriel et qui l’extirpe du peu de narration qui s’était installé dans la première partie. Si ce refus d’une narration conventionnelle peut faire échos aux effets de distanciation, la projection tridimensionnelle semble avoir un effet opposé, car elle plonge le spectateur dans une immersion profonde. L’objectif du cinéaste n’est pas « de révéler les rouages de notre position de spectateur » comme tel, mais d’inviter ce dernier à aller au-delà de ces rouages et à expérimenter différemment. 19

Par l’abstraction des formes et le rythme lent, Fever Room invite l’acteur-spectateur à s’abandonner et paradoxalement à participer à sa propre hypnose. C’est-à-dire que l’état de semi-conscience provoqué par la projection frontale est alimenté par les réminiscences et les pensées personnelles des spectateurs. Cette traversée songeuse est libre et n’impose pas de carcan interprétatif. Le spectateur tombe dans un état méditatif dans lequel il ne doit ni développer une réflexion cohérente, ni rejeter les pensées qui traversent son esprit.

Le souvenir de la performance peut donc être relativement différent d’une personne à l’autre. Le rêve comme le souvenir produit des images parcellaires. Au réveil, le rêve est parfois vague, imprécis et peut s’entremêler avec la réalité. De façon similaire, le souvenir est une forme hybride et subjective mélangeant le souvenir personnel, l’imagination et les récits extérieurs. Comme le fait remarquer Weerasethakul, le souvenir se transforme avec le temps et il n’existe pas de vérité unique, pas même pour un seul individu 20 . Par exemple, le souvenir de la performance, contrairement au rêve que nous vivons seul, permet un échange avec les autres spectateurs qui nous éclaire sur la façon dont les images survivent dans l’esprit de chacun. Si l’expérience est personnelle, elle n’est pas individuelle, car elle est influencée par la collectivité de spectateurs assis, pour la plupart, près les uns des autres à même le sol, donc sans chaise délimitant l’espace individuel de chacun. Ce qui est curieux, c’est que, même si une grande partie des images retenues par chacun recoupe celles des autres, certaines nous échappent. Par exemple, face à une même image d’un tunnel lumineux, alors que j’ai expérimenté un sentiment extatique, un autre spectateur m’a fait part de son angoisse, car cette même image lui faisait penser à l’expérience transitoire de la mort. C’est principalement parce que Fever Room ne repose pas sur une narration traditionnelle que les souvenirs de chacun peuvent être étonnamment différents.

Oser se distancier du schéma narratif unidirectionnel a une signification bien particulière puisqu’il est question d’Apichatpong Weerasethakul, de la Thaïlande et de la mémoire. En effet, la Thaïlande est un pays connaissant une corruption et une instabilité politique notoires. Entre 1932 et 2014, le pays a subi 19 coups d’État, dont 12 ont effectivement mené à une prise du pouvoir par les putschistes 21 . Le dernier date de 2014 alors que l’armée prend le contrôle du pays. Depuis les manifestations politiques sont interdites, le droit d’expression est réprimé et même publiquement « le chef de la junte menace de faire fermer les médias critiques » 22 . Depuis les années 60, l’armée réprime les soulèvements de militants gauchistes ou simplement d’opposants au régime monarchique.

La répression a souvent été brutale particulièrement dans le Nord-Est de la Thaïlande, une des régions les plus pauvres du pays et associée historiquement au mouvement de gauche 23 . Apichatpong Weerasethakul, dans son projet nommé Primitive, tourne à Nabua, un village où il y a eu des affrontements violents par le passé entre l’armée et les rebelles communistes. Selon les observations faites par le réalisateur, la population du village cherche davantage à oublier ces événements, car la remémoration de ceux-ci fait ressurgir leurs propres souffrances 24 . Ce refoulement est particulièrement compréhensible dans un pays où les droits de l’homme ne sont toujours pas respectés. L’histoire du pays, tout autant que l’actualité, est contrôlée par le gouvernement et il n’y a pas de place à la critique, sous peine d’être interpellé. D’ailleurs l’armée, désireuse de garder uniquement sa version de l’histoire, est favorable à l’oubli des événements. Elle ne désire surtout pas que la population révèle les exactions commises pour lesquelles elle serait elle-même condamnable.

Weerasethakul compare le peuple thaïlandais subissant la censure et le despotisme de ses dirigeants avec l’allégorie de la caverne de Platon : « l’ombre constitue la réalité dans l’esprit de certains. En Thaïlande nous avons un nuage qui nous sépare de l’information et de la vérité, cela est frustrant lorsqu’on a une opinion différente et que l’on veut développer un récit. » 25 Si Weerasethakul ne s’intéresse pas directement à la conservation d’images d’archives, il est question dans son œuvre de résistance à l’oubli par la création de traces autres que celles laissées dans les livres d’histoire officiels. Pour Didi-Huberman, « l’image est un opérateur temporel de survivances – porteuse à ce titre d’une puissance politique relative à notre passé comme à notre “actualité intégrale”, donc à notre futur » 26 . L’image est dans son essence un pont entre différentes temporalités, car elle relie le moment passé de la prise de vue, à celui où elle est observable dans le présent comme objet, ce dernier permettant à l’image de survivre et ainsi d’appartenir également au futur. Puisqu’elle survit, l’image a le pouvoir de transmettre et, par cette transmission, d’agir comme force mémorielle qui révèle tout un sous-texte qui l’habite. Par le fait qu’il cherche à « développer un récit » différemment de ce qui se fait dans le cinéma populaire thaïlandais, Weerasethakul produit une œuvre qui résiste à l’oubli en créant des images et des souvenirs alternatifs. Par la liberté qu’il laisse au spectateur, il produit une œuvre qui résiste à l’homogénéité du discours en permettant une pluralité d’interprétations.

Une autre forme de résistance indirecte est la mise en scène de personnages atteints par différents maux, car le symptôme est la survivance observable d’une maladie dissimulée à l’intérieur du corps. Selon Didi-Huberman, « ce dont on ne se souvient pas – le refoulé – se répète dans l’expérience en tant que symptôme ». 27 Le symptôme dévoile la présence d’un problème sans identifier directement celui-ci.

Fever Room reprend un sujet abordé dans Cemetery of Splendour (2015) : un sommeil chronique est le symptôme d’une maladie tout d’abord inconnue, mais qui s’avère être causée par l’esprit d’un roi qui hante et s’accapare les esprits des soldats endormis. C’est dans le passé qu’existe la cause du problème et le symptôme est la survivance dans le présent des traumatismes sociaux refoulés, comme par exemple ceux mentionnés plus haut. En cherchant à les oublier, ces blessures passées, ces inconscients refoulés, refont surface sous une forme métamorphosée. Le cheminement est celui d’un détour. Loin d’être inutile, il est essentiel : « c’est le déplacement même qui autorise un “refoulé” à faire retour. » 28

Comme laisse deviner le titre de la performance, le symptôme est également vécu par le spectateur qui expérimente une sorte de fièvre fictive, un délire sensoriel. Des images se métamorphosent en hallucinations spectrales, nous rappelant Oncle Boonmee (2010) et ses fantômes. Des corps sont parfois distinguables dans la fumée, mais ils sont translucides, imprécis et flottants. « La forme survivante, au sens de Warburg, ne survit pas triomphalement à la mort de ses concurrentes. Bien au contraire, elle survit, symptomalement et fantomalement, à sa propre mort. » 29

Fever Room, à l’image du symptôme, est un mouvement complexe, une « intrication non résolutive », une « non-synthèse », pour reprendre des expressions de Didi-Huberman. 30 Cette œuvre refuse d’être le développement d’un sens imposé. Cette chambre de fièvre remplie de fumée dans laquelle Weerasethakul nous invite rappelle les tentes de sudation des autochtones d’Amérique. La tente de sudation est un remède qui purifie le corps et l’esprit et sert autant à prévenir la maladie qu’à la guérir 31 . Weerasethakul nous offre un remède qui nous extrait du monde pour à la fois mieux y revenir et mieux y résister.

Le rêve a aussi le pouvoir de nous extraire de la réalité. Il est le lieu d’une « secrète résistance » 32 , car il crée sa propre temporalité en rupture avec la réalité et devient un lieu où les idées contestataires peuvent se dissimuler. Non seulement Weerasethakul met en scène des dormeurs, ainsi que leurs rêves, il donne également au spectateur l’impression d’« un rêve éveillé », comme le fait remarquer Gérard Lefort par le titre de son article 33

À ce sujet et reprenant la notion d’hétérotopie développée par Foucault, Noémie Goudal, artiste contemporaine, voit dans le travail de Weerasethakul la création d’un « lieu de l’utopie physique concrète et onirique » 34 . Si le rêve peut parfois être réduit à une échappatoire, il est également un lieu de création, de liberté et de métamorphose. Didi-Huberman parle de « connaissance clandestine », car le rêve devient « secrète résistance » et « connaissance clandestine » dès qu’il est transmis. Il mentionne le livre de Charlotte Beradt, un recueil de rêves qu’elle notait alors qu’elle vivait encore à Berlin dans les années trente et qui reflètent à travers la transformation onirique le climat social de l’époque nazie :

On comprend alors en quoi une expérience intérieure la plus « subjective », la plus « obscure » qui soit, peut apparaître comme une lueur pour autrui à partir du moment où elle trouve la forme juste de sa construction, de sa narration, de sa transmission 35 .

Et cette transmission justement lie à son tour le spectateur à la résistance. Dans la performance de Weerasethakul, comme dans le rêve, personne n’a le contrôle absolu du sens, ni le réalisateur, ni le spectateur. L’« indocilité du sens » est une forme de résistance, pour reprendre une expression de Jean-Louis Comolli. 36 L’œuvre de Weerasethakul est indocile et c’est dans cette désobéissance face aux conventions narratives et à l’impératif de divertir, qu’elle résiste non seulement à la censure en Thaïlande, mais aussi à la domination occidentale du capital sur le contenu.

En conclusion, les métamorphoses déstabilisent et libèrent les formes des codes qui les définissent préalablement. Les formes hybrides qui en résultent résistent clandestinement, sans grand fracas, en questionnant l’ordre établi des formes homogènes. Fever Room est une œuvre qui résiste à la normalisation de l’art et de la culture — résistance s’exprimant par la mise en scène de métamorphoses, par le refus d’adhérer aux conventions narratives et par des détours, rêves ou symptômes. Dans l’œuvre d’Apichatpong Weerasethakul, le spectateur secrètement acteur et l’acteur secrètement dormeur, cogitent inconsciemment les bases d’une utopie future.

Plus qu’un événement ou un spectacle, c’est une expérience que propose Apichatpong Weerasethakul. L’expérience est autre, car elle est « vécue » et implique nécessairement un avant et un après pour celle ou celui qui la vit, contrairement au spectacle et à l’événement. Elle est définie, entre autres, comme le « fait […] de développer la connaissance des êtres et des choses par leur pratique et par une confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde ». 37 . Un événement qui n’offre pas d’expérience laisse les personnes fondamentalement vides. C’est cette vacuité qui menace la culture. C’est en ce sens, que l’art doit offrir une expérience qui dépasse le spectacle, car ce dernier, lorsque son objectif ultime est le divertissement, exclut la puissance réflexive et participative des spectateurs/expérimentateurs. Pour Georges Didi-Huberman il est donc impératif de « [chercher] les expériences qui se transmettent encore par-delà tous les « spectacles » achetés et vendus autour de nous, par-delà l’exercice des règnes et la lumière des gloires. Nous sommes « pauvres en expérience » ? Faisons de cette pauvreté même – de cette demi-obscurité – une expérience. » 38 Nous voici au cœur de Fever Room, dans cette demi-obscurité où les lucioles, celles d’un art qui remet en cause la doctrine et le conformisme, offrent un éclairage ponctuel, offrent une réelle expérience où l’intime et le collectif s’associent en tant que force de résistance.

Bibliographie:

Bennett, Jane. 2010. Vibrant matter: A political ecology of things. Durham, London : Duke University Press.

Bucko, Raymond A.. 1998. The Lakota ritual of the sweat lodge: History and contemporary practice. Lincoln : University of Nebraska Press.

Cassagnau, Pascale. 2016. Apichatpong Weerasethakul, Théorie des objets personnels (Une esthétique de l’effet spécial). Application i-book. iTunes. Edition Trafik.

Comolli, Jean-Louis. 1997. « Le miroir à deux faces ». Dans Arrêt sur histoire, p. 11-45. Paris : Centre Georges Pompidou.

Didi-Huberman, Georges, 2002. L’image survivante : histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg. Paris : Les éditions de minuit.

— —, 2009. Survivance des lucioles. Paris : Les éditions de minuit.

—-, 2016. Entrevue radiophonique avec Adèle Van Reeth. En ligne. « Que faire des images d’Auschwitz ? ». Dans Les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusée le 11 novembre. France Culture. [url=http://www.franceculture.fr]http://www.franceculture.fr[/url].

Festival d’automne à Paris. 2016. « Fever Room ». En ligne. [url=http://www.festival-automne.com/edition-2016/apichatpong-weerasethakul-fever-room]http://www.festival-automne.com/edition-2016/apichatpong-weerasethakul-fever-room[/url].

Kick the Machine. « Fever Room ». En ligne. [url=http://www.kickthemachine.com]http://www.kickthemachine.com[/url].

Nanterre Amandiers. 2016. « Fever Room ». 2016. En ligne. [url=http://www.nanterre-amandiers.com/2016-2017/fever-room]http://www.nanterre-amandiers.com/2016-2017/fever-room[/url].

Latour, Bruno. 2004. Politics of nature: how to bring the sciences into democracy. Cambridge, Mass. : Harvard University Press.

Lefort, Gérard. 2016. « Un rêve éveillé ». Les Inrockuptibles, n° 1094 (16 novembre).

Philip, Bruno, 2010. « Thaïlande : les “chemises rouges” étouffées par l’armée ». En ligne. Le Monde (23 octobre). [url=http://www.lemonde.fr]http://www.lemonde.fr[/url].

— —, 2014. « Thaïlande : le coup d’État militaire, une vieille tradition ». En ligne. Le Monde (23 mai). En ligne. [url=http://www.lemonde.fr]http://www.lemonde.fr[/url].

— —, 2015. « Thaïlande : le chef de la junte menace de faire fermer les médias critiques ». En ligne. Le Monde (3 avril). [url=http://www.lemonde.fr]http://www.lemonde.fr[/url].

Richard, Guillaume. 2016. « Les fièvres de la Fever Room : récit d’une performance d’Apichatpong Weerasehtakul ». En ligne. Rayon Vert. [url=http://www.rayonvertcinema.org/fever-room-weerasethakul]http://www.rayonvertcinema.org/fever-room-weerasethakul[/url].

TLFi – Le trésor de la langue française informatisé. 2012. « Expérience ». En ligne. CNRTL – Centre national de ressources textuelles et lexicales. [url=http://www.cnrtl.fr]http://www.cnrtl.fr[/url].

Weerasethakul, Apichatpong, 2009. Conférence dans le cadre de l’exposition Primitive ayant eu lieu du 24 septembre au 29 novembre. En ligne. « Apichatpong Weerasethakul Masterclass ». Liverpool : FACT (Foundation of Art and Creative Technology). [url=http://www.youtube.com/watch?v=-TxTlocjhh8]http://www.youtube.com/watch?v=-TxTlocjhh8[/url].

— —, 2016. Entrevue radiophonique avec Mathilde Serrell et Martin Quenehen. En ligne. « Apichatpong Weerasethakul & Noémie Goudal ». Dans Ping Pong. Diffusée le 4 novembre. France Culture. [url=http://www.franceculture.fr]http://www.franceculture.fr[/url].

Notes

- Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, p. 59 ↩

- La performance Fever Room a été présentée dans le cadre du Festival d’Automne à Paris 2016 du 5 au 13 novembre. Elle a été présentée pour la première fois dans le cadre du Asian Arts Theatre à Gwangju en Corée du Sud le 4 septembre 2015. “Fever Room features Jenjira (Jen) and Banlop (Itt), two of Apichatpong’s regular actors who also appear in his latest film, Cemetery of Splendour. Like the film, this projection-performance presents the layers of reality and fantasy. Apichatpong fuses his memories with the actors’ and fictionalises the narrative. Here the people takes refuge in dreams while their land is on a brink of collapse, echoing Thailand’s present state of military dictatorship. Jen is undergoing a medical treatments that include surgeries to balance the length of the leg. While in the hospital, she crochets and dreams. Itt, who’s sleeping at another place, joins her in the dreams. She recounts her favourite places for him. He tells her about the land where he’s from, the land that is devoid of light. Even in his dream there’s no light. He’s harvesting the illuminations from her dreams for energy. In Fever Room, Apichatpong documents personal and regional history as if they will soon disappear. A hospital is a transitional place of consciousness. The caves are explored for re-habitation. The Mekong River is observed by a group of anonymous young men on land and on the boats. The last evening is coming to a close.” (Kick the Machine, “Fever Room”) ↩

- Richard, Guillaume. « Les fièvres de la Fever Room » ↩

- Ibid. ↩

- Ibid. ↩

- Festival d’automne à Paris. « Fever Room ». ↩

- Bennett, Vibrant matter, p. viii. citant Latour, Politics of nature, p. 237 (texte original : « [An actant] is “any entity that modifies another entity in a trial,” something whose “competence is deduced from [its] performance” rather than posited in advance of the action. ») ↩

- Didi-Huberman, Survivance des lucioles, p. 89. ↩

- Richard, Guillaume. « Les fièvres de la Fever Room » ↩

- Ibid ↩

- Georges Didi-Huberman, L’image survivante, p. 158. ↩

- Didi-Huberman, « Que faire des images d’Auschwitz ? » ↩

- Pascale Cassagnau, Théorie des objets personnels. ↩

- Apichatpong Weerasethakul, « Apichatpong Weerasethakul & Noémie Goudal » ↩

- Idem. ↩

- Ibid. ↩

- Cassagnau, Théorie des objets personnels ↩

- Métamorphoses mentionnées : métamorphose du cinéma bidimensionnel en image tridimensionnelle, métamorphose du spectateur en acteur et en écran, métamorphose du médium-projecteur en sujet, métamorphose de l’invisible (air/particules) en visible (sculpture lumineuse), métamorphose des images en souvenirs. ↩

- Richard, Guillaume. « Les fièvres de la Fever Room » ↩

- Weerasethakul, « Apichatpong Weerasethakul & Noémie Goudal » ↩

- Bruno Philip, « Thaïlande : le coup d’État militaire, une vieille tradition » ↩

- Bruno Philip, « Thaïlande : le chef de la junte menace de faire fermer les médias critiques » ↩

- Bruno Philip, « Thaïlande : les “chemises rouges” étouffées par l’armée » ↩

- Weerasethakul, « Apichatpong Weerasethakul Masterclass » ↩

- Weerasethakul, « Apichatpong Weerasethakul & Noémie Goudal » ↩

- Didi-Huberman, Survivance des lucioles, p. 102 ↩

- Didi-Huberman, L’image survivante, p. 322 ↩

- Didi-Huberman, L’image survivante, p. 303 ↩

- Ibid, p. 67. ↩

- Ibid., p. 274. ↩

- Bucko, The Lakota ritual of the sweat lodge, p. 212 ↩

- Nanterre Amandiers, « Fever Room » ↩

- Gerard Lefort, « Un rêve éveillé »]. Cette temporalité toute particulière à Fever Room s’inspire du souvenir et du rêve, mais n’est pas qu’une simple tentative de reproduire l’un ou l’autre. Pour revenir à la question de la métamorphose, cette temporalité se situe entre rêve et réalité, et entre présent et passé. Weerasethakul, parlant de son désir de saisir cinématographiquement la mémoire, dit : « pour créer cela il faut ajouter des éléments du présent, il ne faut pas simplement recréer le passé, il s’agit de mélanger le présent avec un temps plus ancien pour créer un nouvel espace temporel. »[[ Weerasethakul, « Apichatpong Weerasethakul & Noémie Goudal » ↩

- ibid. ↩

- Didi-Huberman, Survivance des lucioles, p. 117 ↩

- Jean-Louis Comolli, « Le miroir à deux faces », p. 19. ↩

- TLFi, « Expérience »] L’expérience sème toujours quelque chose, elle est le début ou la poursuite d’une réflexion ou l’acquisition d’une connaissance. Citant Agamben, Georges Didi-Huberman parle du manque d’expériences vécues au quotidien : « L’homme moderne rentre chez lui le soir épuisé par un fatras d’événements – divertissants ou ennuyeux, insolites ou ordinaires, agréables ou atroce, – sans qu’aucun d’eux se soit mué en expérience. C’est bien cette impossibilité où nous sommes de la traduire en expérience qui rend notre vie quotidienne insupportable »[[ Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, p. 64, citant Giorgio Agamben dans Enfance et histoire. ↩

- Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, p. 109. ↩