L’archive d’Amos Gitaï

Anne Klein est professeur adjoint en archivistique au Département des sciences historiques de l’Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur les discours transdisciplinaires sur l’archive, l’histoire et l’épistémologie de l’archivistique, l’exploitation artistique des archives et leurs fonctions sociales. En 2015, elle est intervenue dans le cadre du cycle Amos Gitai, Regards singuliers sur une pratique plurielle. Elle a accepté pour ce dossier de la revue Hors Champ de poursuivre cette réflexion à travers une analyse de Lullaby to my father (2011). Ce film est un portrait de Munio Weinraub, le père du cinéaste, au travers de son parcours depuis la Pologne jusqu’à son arrivée en Palestine où il adapte l’architecture moderniste européenne, en passant par son séjour à l’école d’architecture et de design du Bauhaus à Berlin et Dessau, son arrestation pour trahison envers le peuple allemand lors de la fermeture de l’école par les nazis, puis son expulsion à Bâle.

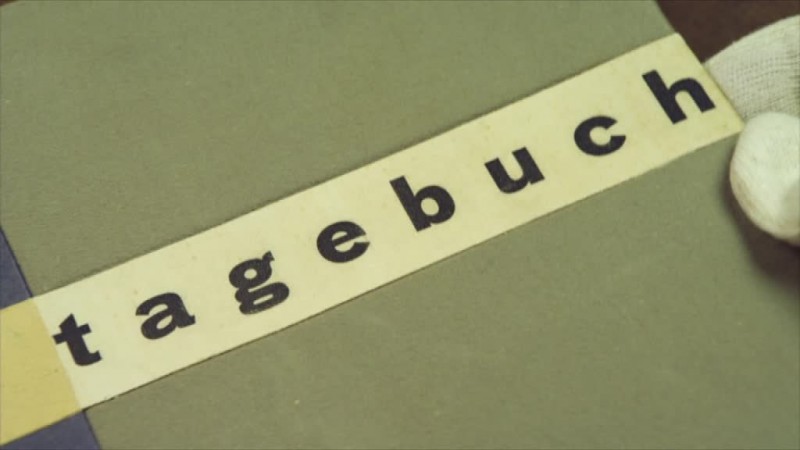

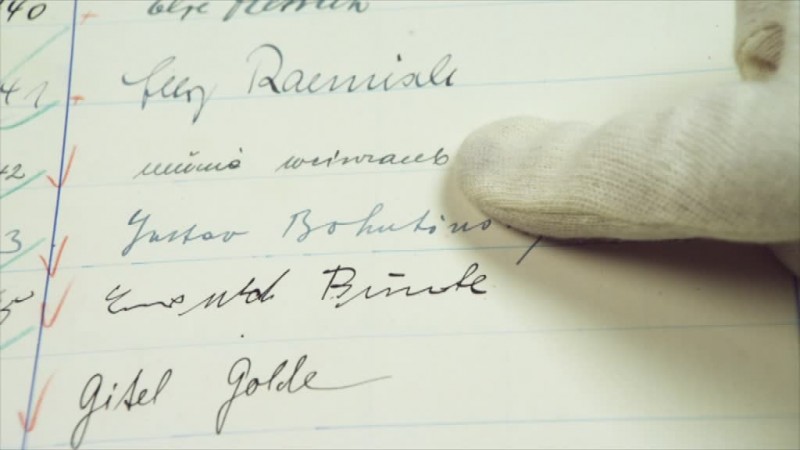

Amos Gitaï nous convie avec Lullaby to my Father à une déambulation sur les traces du père. Ces traces prennent la forme d’archives que Gitaï articule en divers dispositifs qui permettent une reconstruction mémorielle où s’enchevêtrent l’histoire personnelle de Munio Weinraub, celle de l’architecture et celle d’Israël. Chacun de ces dispositifs constitue une tentative singulière de rappel du passé où les archives ont des présences diverses. Matérielles et immédiates, comme la mosaïque de photos, plans et dessins, lettres, documents officiels qui ouvre le film ou le registre du Bauhaus marqué du passage de Munio Weinraub à l’école, elles apparaissent aussi dé/rematérialisées au travers de lettres et de documents lus et d’une reconstitution théâtrale. À cela s’ajoutent des archives orales constituées par le cinéaste : les témoins qui esquissent un portrait à partir du souvenir que Munio a laissé en chacun d’eux.

Les archives, fragments qui semblent constamment menacés de disparition, permettent de suivre ce père depuis la Pologne jusqu’en Palestine. La juxtaposition des séquences laisse une part de vide entre les documents, que la mémoire et l’imaginaire viennent combler. Lullaby to my Father nous situe à la limite même de la mémoire, sur la ligne de crête qui permet l’ajointement de la mémoire individuelle et de la mémoire collective, du souvenir et de la mémoire, du su et de l’insu, que Gitaï cherche à révéler. Face à ce film, l’archiviste que je suis interroge le rapport des archives à la mémoire et la possibilité de rappel du passé par les archives. Gitaï, en effet, utilise les documents, comme autant de souvenirs, pour convoquer le réel tout en assignant à l’imaginaire ce qui relève de l’insu et qui constitue la mémoire. Cette ligne de crête sur laquelle le cinéaste nous conduit correspond au réveil benjaminien, ce moment biface qui est « le paradigme du ressouvenir 1 » et qui permet d’affirmer, avec la psychanalyse, que la mémoire même ne peut relever que l’inconscient.

Si l’identification des archives à la mémoire relève aujourd’hui du lieu commun, l’image invoquée le plus couramment pour souligner cette identification est celle d’un dépôt où est stockée de l’information organisée de manière à pouvoir être rappelée. Pourtant, ni la mémoire, ni les archives ne relèvent de ce phénomène mécanique de stockage/retrieval de l’information. Le lien entre archives et mémoire s’articule à d’autres relations : celles qui existent entre mémoire et inconscient d’une part, et entre mémoire individuelle et mémoire collective, d’autre part. À cet égard, il n’est pas sans importance que Gitaï invoque dans le même geste le parcours de son père, l’histoire de l’architecture minimaliste et celle des kibboutzniks pour mener sa quête. Ce qu’il cherche, finalement, dans « les rapports entre un père et son fils » comme il l’exprime, c’est une manière de s’inscrire lui-même dans le temps. C’est-à-dire, à faire archive. Ainsi, Lullaby to my father cherche à actualiser quelque chose du passé pour qu’il puisse y avoir transmission d’une génération à l’autre. La question est alors de comprendre la manière dont ces inscriptions, celle du parcours du père dans une histoire plus vaste et celle du fils dans l’histoire de son père, sont possibles en passant par les archives. Je propose donc d’explorer, en suivant Amos Gitaï sur les traces de son père, le chemin qui conduit des archives comme souvenirs à l’archive comme inscription de soi dans le temps.

Archives et souvenirs

Considérées comme un objet du passé, les archives y sont assignées. C’est ainsi qu’on les dit « capables de soutenir le témoignage authentique des actions, des processus et des procédures qui les ont produites, ou d’avoir le caractère et l’autorité d’un original 2 . » Ce caractère authentique des archives leur confère le pouvoir de dire « ceci a été », c’est-à-dire le pouvoir du souvenir tel qu’il est compris dans une perspective psychanalytique : « la mémoire […] est par nature inconsciente. C’est en tant que souvenir que nous en abordons la part réduite susceptible de devenir consciente 3 . » Le souvenir est alors la partie infime de ce qui est accessible à la conscience, la mémoire recouvrant les traces mnésiques laissées par ce qui a été pris en charge par l’inconscient dans l’acte de refoulement. On peut considérer les archives comme souvenirs dans la mesure où elles sont le fruit du geste conscient de mise en archives. C’est d’ailleurs ce geste archivistique (mise à l’écart-classement-description) qui assure leur authenticité et la fiabilité de l’information qu’elles contiennent, par l’abolition de la distance qui sépare les documents de leur origine.

Le geste archivistique producteur de souvenir est ici mis en lumière par le cinéaste de deux manières. D’une part, il offre au regard ce que l’on peut supposer être le fonds d’archives de son père. Dès l’ouverture du film, les photographies, esquisses, plans et documents officiels sont présentés dans leur forme d’agrégat, celle qui permet de maintenir la relation toujours particulière que les documents entretiennent entre eux au sein d’un fonds d’archives et qui leur confère l’autorité du fait historique par le geste de mise à l’écart. D’autre part, il présente le journal du père et les archives du Bauhaus dans le contexte de leur production, le lieu même de l’origine. Ces deux gestes, maintien des liens entre les documents au sein du fonds et entre les documents et leur contexte de production, sont éminemment archivistiques. Ils sont au fondement même de la discipline puisqu’ils rejoignent le principe de respect des fonds qui recouvre trois aspects distincts. D’abord, le respect de la provenance préconise de laisser groupés les documents d’archives d’un créateur sans les mélanger à d’autres, ce qui impose ensuite que les documents qui le composent ne peuvent en être extraits, ni des documents étrangers y être intégrés. Le classement établi par le créateur, enfin, doit être maintenu ou rétabli dans la mesure du possible, de manière à respecter l’ordre primitif ou originel. Ce principe a pour objet de conserver les caractéristiques inhérentes aux documents d’archives et de garantir leur authenticité. C’est en vertu de ce principe que les archives sont réputées constituer le reflet du passé et agir comme témoin de « ce qui à été ». Les archives sont alors censées permettre de convoquer le réel, de rappeler le passé tel qu’il a eu lieu.

Mais ce rappel passe aussi, dans le film, par l’exposition de la matérialité des documents, le réel est alors assigné au matériel, au concret. La caméra qui explore le registre et les documents des archives du Bauhaus permet, non seulement de reproduire le parcours de l’œil à la recherche de la marque laissée par le père au travers de son nom, mais aussi de rendre compte de la matière : le papier plus ou moins lisse, de plus ou moins bonne qualité, la manière dont l’encre s’étale et s’efface sous l’effet des manipulations et du temps qui a passé, etc. Ces éléments apparaissent comme autant de témoignages, de traces du père qui ne peuvent s’inscrire que dans un objet matériel.

C’est donc en tant qu’agrégat documentaire toujours rabattu sur son point d’origine que les archives ont autorité sur la mémoire et qu’elles agissent comme souvenirs. Car, c’est bien une forme de souvenirs que Gitaï nous donne à voir au travers des documents qu’il expose. Or, le souvenir est proprement individuel et, en ce sens, les archives sont incapables de transmettre quoi que soi, elles ne portent témoignage de rien. C’est le récit dans lequel les documents sont inscrits et qui les dépasse qui leur permet d’assumer la fonction de témoin. Le geste archivistique de la mise en archives est alors toujours une mise en récit sans laquelle les documents ne sauraient être porteurs d’aucune mémoire. Par la sélection et la mise en relation des documents au sein d’une structure totalisante, ce geste consiste en une appropriation du monde en même temps qu’il constitue une mémoire singulière d’une personne ou d’un événement par le rapport qu’il instaure entre les documents.

Le cinéaste, propose ici une forme de mise en archives au travers de la trame filmique qui juxtapose archives, souvenirs de témoins et fiction où l’officiel et l’intime se côtoient pour retracer un parcours inscrit dans une histoire plus large. Le fils, pour comprendre les liens qui l’unissent à son père, inscrit le voyage depuis la Pologne jusqu’en Palestine, dans l’histoire israélienne et européenne tout autant que dans celle de l’architecture. C’est dans ce double niveau de montage seulement que la mémoire peut surgir.

Archive et mémoire

Dans une perspective benjaminienne, les archives constituent donc une forme de souvenir – représentation d’un événement vécu : le geste de mise à l’écart des documents cherche à attester d’un événement, à dire « ceci a été vécu ». Cependant, tout comme en psychanalyse le souvenir est la part minuscule, superficielle et consciente de notre vie, les archives ne sont qu’une partie infime de ce qui a été. Elles sont le fruit d’une sélection soigneuse que l’on peut considérer comme un acte de refoulement puisqu’en sélectionnant les documents destinés à devenir archives, le geste archivistique procède à l’élimination de pans entiers de mémoire potentielle. Car c’est bien le propre des archives d’être lacunaires et fragmentaires. Quels que soient les efforts fournis, elles ne seront jamais que des traces, les indices que quelque chose a eu lieu, que quelqu’un a vécu. Elles sont toujours la marque d’une disparition. Elles pointent toujours vers ce qui manque, vers l’insu, vers l’inconscient.

Selon Benjamin,

Les faits deviennent quelque chose qui vient seulement de nous frapper, à l’instant même, et les établir est l’affaire du ressouvenir. De fait, le réveil est le paradigme du ressouvenir, le cas où nous parvenons à nous ressouvenir de ce qui est le plus proche, le plus banal, le plus manifeste. Ce que Proust veut dire avec le déplacement expérimental des meubles dans le demi-sommeil du matin […], ce n’est rien d’autre que ce que nous devons établir ici, au plan de l’histoire, et collectivement. Il y a un savoir non-encore-conscient de l’Autrefois, un savoir dont l’avancement a, en fait, la structure du réveil 4 . »

Le philosophe opère un rapprochement entre psychanalyse et possibilité de connaissance du passé qui permet de mieux appréhender la manière dont les archives peuvent faire mémoire, c’est-à-dire transmettre quelque chose de ces événements dont elles constituent un souvenir, du fait même de leur caractère lacunaire et fragmentaire. Selon lui, la mémoire relève d’une « psychanalyse du collectif » depuis un présent réminiscent, qu’il associe au moment du réveil, seul capable de lever le voile déposé sur le passé par le souvenir. On retrouve ici la notion freudienne de souvenir-écran : le souvenir insistant qui est en fait la manifestation d’un refoulement.

Traces du passé, les archives permettent d’introduire une discontinuité, un déphasage entre le présent et son origine. Contre le geste archivistique lui-même, les archives marquent la distance entre le passé et un présent qui peut le lire. Cependant, elles ne sont traces d’effacement que lorsqu’on les reconnaît comme telles. En outre, contrairement aux souvenirs, la mémoire ne participe pas du temps chronologique mais d’une temporalité non linéaire, du temps dialectique, qui permet d’appréhender le « savoir-non-encore-conscient du passé », compris comme une latence, selon une modalité figurative dans l’objet historique arraché au continuum du temps. Ce temps dialectique permet le surgissement du passé dans le présent au même titre que le réveil est le moment privilégié de la manifestation de l’une des formations de l’inconscient : le rêve. Ainsi, seule l’actualisation des souvenirs – ou des archives – dans une constellation faisant entrer en résonance passé, présent et à venir est susceptible de faire surgir une réminiscence qui fait mémoire.

Le film constitue une telle constellation puisque les interstices laissés béants par les fragments archivistiques sont le lieu de déploiement d’un imaginaire et d’une parole qui leur font écho et leur donnent consistance. Le rapport que Gitaï instaure entre documents-souvenir, témoignages et fiction fait archive en opérant une série de ruptures dans la linéarité de la biographie. L’archive d’Amos Gitaï surgit de ce montage de temporalités et d’images qui relèvent de registres différents : la fiction qui renvoie tantôt à un temps indéterminé, tantôt à la construction d’Israël; les entrevues qui nous plongent dans un présent dialectique depuis lequel la fille du cinéaste renvoie le fils à son père, le père au grand-père et l’architecture au cinéma et où la parole inscrit, a posteriori, le fils dans les traces du père au travers des yeux de la (petite-)fille.

Par ailleurs, si les archives permettent, sous certaines conditions, de faire mémoire, la transmission de cette mémoire (c’est-à-dire l’inscription de la mémoire individuelle dans la mémoire collective) reste problématique si l’on ne distingue pas l’expérience vécue (Erlebnis) de l’expérience transmise (Erfarhung). L’expérience vécue (Erlebnis) renvoie à un événement fini qui s’inscrit dans une succession d’événements. Elle relève donc du souvenir, elle est individuelle et n’est pas transmissible. Elle reste assignée à un présent immédiat qui n’appartient qu’au passé. L’expérience transmise (Erfarhung), elle, entre en résonance avec l’inconscient collectif qui a partie liée avec l’imaginaire, elle est ouverte et constitue le point depuis lequel la remémoration est possible, elle fonde la mémoire depuis une expérience présente proposée par un passeur, le conteur chez Benjamin. L’élément déterminant l’acte de raconter est « la façon dont [les événements] s’insèrent dans le grand cours insondable du monde » plutôt que « l’enchaînement exact des événements 5 . Ainsi, « la mémoire fonde la chaîne de la tradition qui transmet l’événement de génération en génération 6 . » Elle permet de faire lien entre différentes histoires et multiplie les possibilités du récit qui est finalement une relation – tant au sens de relater que de mise en lien – de « nombreux événements éparpillés. En d’autres termes, c’est la remémoration qui […] s’ajoute à la mémoire 7 ».

Dans le récit du conteur, l’événement est inscrit dans le présent de la relation – moment du récit – en même temps que dans le passé de l’expérience vécue. C’est dans cette conjonction entre passé et présent, entre expérience vécue et moment du récit, que la transmission est possible. Le souvenir du conteur, sa mémoire individuelle, le présent du récit et les multiples mémoires des récepteurs du récit constituent une constellation qui permet la mémoire collective et la transmission de quelque chose du passé.

La proposition de Gitaï semble précisément relever de cette transmission. Pour (re)trouver la relation possible entre père et fils, il inscrit les souvenirs – les documents – qui restent intransmissibles comme tels, dans une mémoire capable de les rendre lisibles, par le truchement de la fable. Dans cette perspective, les poèmes de Leah Goldberg apparaissent comme un élément de mémoire puisqu’ils entrent en résonance avec le parcours du père tout en introduisant un élément extérieur à son histoire. D’une autre manière, les scènes de fiction semblent renvoyer à un temps d’avant, un temps irréel, un temps de rêve qui vient perturber la lecture du parcours de vie par le doute qu’elles laissent planer tant quant à leur temporalité précise justement que quant à l’identité de cette femme qui revient à plusieurs moments du film dans des situations variées. Ce doute renvoie à l’image de rêve dans laquelle la condensation et le déplacement rendent les images tout à la fois étranges et familières. Ces scènes fictives instaurent, par leur surgissement toujours inattendu, une atmosphère qui appelle l’interprétation, le déchiffrement. Elles provoquent ainsi une déstabilisation du spectateur qui ne peut que les recevoir dans leur dimension poétique et onirique.

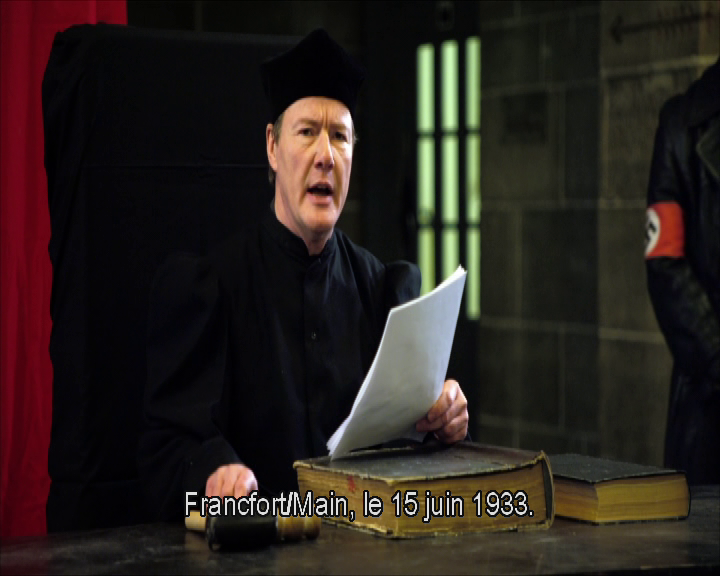

C’est donc dans l’articulation de temporalités et d’éléments hétérogènes autour de la figure paternelle que Gitaï cherche à (re)construire le lien qui l’unit à son père et à ses origines. Une dernière chose apparaît signifiante pour la réflexion que je propose : le fait que le nom choisi pour évoquer le père soit Munio Weinraub. En effet, Munio a changé de nom après quelques années en Palestine, il a alors choisi de s’appeler Munio Gitaï, nom qu’il a transmis au cinéaste. Le nom d’origine symbolise alors le passé du père inaccessible au fils et qui est l’objet de cette volonté de compréhension des liens filiaux. Ce nom renvoie à la fois à l’élève du Bauhaus et à la personne mise en accusation et brutalisée par les nazis en 1933. Le procès est ici reconstitué sous forme de pièce de théâtre ce qui, encore, n’est pas sans importance puisque ce que l’on peut supposer être la lecture des archives judiciaires prend place dans un dispositif fictionnel non équivoque. Le procès, rejoué à distance critique, relève d’une rupture formelle qui participe du sentiment de discontinuité générale suscité par le film et renforce le caractère fragmentaire de ce passage particulier en l’isolant de l’ensemble. On peut y voir le point culminant du parcours, c’est aussi selon moi le moment qui agit comme cheville dialectique en ce que le procès qui se rejoue est moins celui de Munio Weinraub que celui du régime nazi et, par extension, de l’histoire elle-même. On retrouve alors la pensée de Benjamin :

Faire œuvre d’historien ne signifie pas savoir « comment les choses se sont réellement passées ». Cela signifie s’emparer d’un souvenir, tel qu’il surgit à l’instant du danger. Il s’agit pour le matérialisme historique de retenir l’image du passé qui s’offre inopinément au sujet historique à l’instant du danger. Ce danger menace aussi bien les contenus de la tradition que ses destinataires. Il est le même pour les uns et pour les autres, et consiste pour eux à se faire l’instrument de la classe dominante. À chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. Car le messie ne vient pas seulement comme rédempteur; il vient comme vainqueur de l’antéchrist. Le don d’attiser dans le passé l’étincelle de l’espérance n’appartient qu’à l’historiographe intimement persuadé que, si l’ennemi triomphe, même les morts ne seront pas en sûreté. Et cet ennemi n’a pas fini de triompher 8 .

Notes

- Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXème siècle : Le livre des passages [1927-1929 et 1934-1940]. Traduction de Jean Lacoste, Paris, Cerf, 1989, p. 405. ↩

- MacNeil, Heather, « The Context is All: Describing a Fonds and Its Parts in Accordance with the Rules for Archival Description, » dans Archival Fonds: Theory to Practice / Le fonds d’archives : De la théorie à la pratique, sous la direction de Terry Eastwood, Ottawa, Bureau canadien des archives (BCA), 1992, p. 202. ↩

- Théodor Reik, 1976, 153. ↩

- Walter Benjamin, Paris, Capitale du XIXe siècle, p. 405-406. ↩

- Walter Benjamin, « Le conteur » [1936], dans Expérience et pauvreté, traduit et présenté Cédric Cohen Skalli. Paris, Payot, 2011, p. 80. ↩

- Walter Benjamin, « Le conteur », p. 83. ↩

- Walter Benjamin, « Le conteur », p. 84. ↩

- Walter Benjamin, « Thèses sur le concept d’histoire » [1940], dans Œuvres, traduit et présenté par Maurice de Gandillac, vol. 3, Paris. Gallimard, 2000, p. 431. ↩