Days of Being Wild (Wong Kar Wai, 1990)

Correspondance Hong Kong — Montréal. Wong Kar Wai #1

Chère Maude,

J’aurai passé la dernière année à culpabiliser quelque peu d’avoir abandonné mes soi-disant « Carnets » hongkongais entamés en ces pages. Pour tout dire, une certaine pudeur m’a gagné. Les mots ne me venaient plus. Puis la pandémie a frappé, je me suis retrouvé plus ou moins désarmé face au réel, n’étant pas de ceux qui ont vécu la crise comme une occasion de foncer, de tout réinventer, au contraire (et à quoi bon ?). Les manifestations ici prirent fin pour les raisons qu’on connaît, et la vitesse à laquelle Hong Kong change présentement ne cesse d’épater (pour ne pas dire d’effrayer). On parle de la deuxième rétrocession (ou plutôt, de la concrétisation prématurée de la première) en amont de la date annoncée de 2046. Désarmé, car j’ai dû admettre mon inhabilité, voire la futilité de continuer le projet commencé, soit : celui d’oser commenter la perte d’une ville, comme ça, tout bonnement, par l’entremise de ses images.

Depuis mes quelques lignes, la pandémie a ravagé l’imaginaire, et la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong a effectivement mis fin, ici, à toute révolte publique. Surtout, cette loi opaque et nébuleuse est venue créer les conditions grâce auxquelles le gouvernement a accéléré sa mainmise sur la ville et ses habitants ; a tranquillement remplacé les curriculums ; a emprisonné les dissidents et a mené d’autres (le tabloïd prodémocratie Apple Daily, par exemple) à la fermeture. Récemment, les pouvoirs du bureau de censure ont été renforcés. Autrement dit, c’est la matrice entière, le contrat social, sur lequel repose la société qui s’érode tranquillement, mais sûrement et tous attendent, en quelque sorte, le point de rupture, d’intenabilité, qui forcera l’exode ou la remise en question. Pour plusieurs, c’est l’Éducation, pour d’autres l’Internet (la GAFA menace de déserter). Plusieurs activistes ont déjà quitté la ville tandis que d’autres comme Kiwi Chow — qui dévoilait son documentaire à Cannes — restent en témoins. Et puis, bien sûr, il y a tous ceux (la majorité, ne l’oublions pas) pour qui déménager outremer n’est pas, n’a jamais été, une option. La vie continue évidemment.

Tout ça pour dire que le sujet de la disparition de Hong Kong est bel et bien ravivé et me ramène vers ces pages et vers un cinéma qui a toujours pris cette disparition à témoin, toujours su en épouser les contradictions, jusqu’à en faire, je dirais même, son thème principal. On dit de Hong Kong qu’il s’agit d’une ville au caractère transitoire, une ville d’exilés à la nostalgie inhérente, une ville où on ne reste pas, et son cinéma s’érige effectivement ainsi, entre la vitesse des possibilités et le devoir de la mémoire. Cette fugacité est au cœur de la lutte actuelle, lutte menée par une génération différente des autres parce qu’elle avait, jusqu’à récemment, toutes les intentions de rester.

À défaut de me permettre d’élaborer au-delà de ce plat constat — de m’offrir le type de sentiment d’appartenance (viscéral, vital) qui s’invente difficilement —, le cinéma hongkongais m’offre une ligne de sauvetage affectif, il me permet d’entrevoir la nature de cette disparition, et les procédés qu’ont utilisés artiste après artiste pour y répondre sur la durée. John Woo disait quelque part (du retour de Hong Kong à la Chine) qu’on ne peut arrêter le cours de l’Histoire, mais évidemment, l’Histoire n’a que peu à voir avec l’émotion ressentie, vécue, lorsque celle-ci défile devant nous. S’il m’est donné de rester ici et d’en témoigner à mon tour, je m’étonnerai sans doute d’être resté aussi longtemps. À l’inverse, quand je partirai, j’aurai l’impression de trahir la mémoire d’un lieu, d’un séjour qui aurait toujours été bref, c’est-à-dire, par définition.

Tu m’as écrit pour me partager ton enthousiasme pour le Days of Being Wild (1990) de Wong Kar Wai, et j’ai voulu saisir l’occasion pour m’attarder sur cette idée (certes reçue et éprouvée) de Hong Kong comme locus nostalgique. Son état ininterrompu de disparition me donne enfin les outils pour mieux comprendre Wong Kar Wai. Un artiste qui m’obsédait jadis, naïvement, et me mena sans doute ici de cette manière qu’ont les désirs de s’implanter en soi inconsciemment, sans trop qu’on ne sache comment, afin d’être actualisés beaucoup plus tard, mystérieusement — des années sans avoir pensé à Christopher Doyle, par exemple — et hop, me voici ici sur le même escalator que Faye Wong dans Chungking Express (1994), sur la même rue pavée que Leslie Cheung, je ne reconnais rien, ne suis en rien enchanté (du moins, pas par le souvenir de cinéma), il fait immensément chaud, je suis en chemin vers un bar trop dispendieux de Central où me poser pour t’écrire, en décalage absolu entre le présent et ce désir enfoui de mon passé.

De même, le Hong Kong de Days of Being Wild n’a jamais existé, déjà une chimère de désirs et de textures inventés par un Wong Kar Wai lui-même guidé par une certaine nostalgie. Un univers parallèle, oisif et cruel, mais beau comme ces choses peuvent l’être, aux antipodes du Hong Kong effréné de la fin des années 1990 qu’il arpentait sans doute avec Doyle (et auquel ils reviendront, différemment, dans Chungking et Fallen Angels, 1995). À la suite d’As Tears Go By (qui s’inscrit dans la lignée de ses collaborations avec l’excellent Patrick Tam), Wong nous offre un Hong Kong hors du temps, intouché par la rétrocession, ou même par le politique au sens large : un objet de jade immaculé, un aquarium, un sentiment figé dans le temps, miroitant et beau. Comme cette ville à rebours, Wong est obsédé par le temps, mais le sien concerne l’individu et son horizon affectif. Le personnel y devient universel — dominés tels que sommes tous, par le temps —, une minute à la fois.

Paradoxalement, Days of Being Wild est pour moi un film aussitôt vu, aussitôt oublié. Mes souvenirs sont déjà vaporeux à la suite d’une réécoute que j’accueillais comme une première fois. Il s’agit là, peut-être, du propre des grands films (je pourrais nommer d’autres expériences tout aussi évanescentes), mais je soupçonne que la mise en scène de la ville y est aussi pour quelque chose. Comme Hong Kong elle-même, voici un film où il est en quelque sorte impossible de s’ancrer, un film qui semble disparaître de vue, aussitôt défilé ; dont les contours sont si flous, les plans si serrés, que l’action ne peut être pleinement située. Les intérieurs claustrophobes de Doyle (ces appartements dont on ne voit jamais les façades, rarement les cages d’escaliers) laissent place à des extérieurs tout aussi limités : au mieux, quelques coins de rues de Soho qui suggèrent un temps révolu (je crois que c’est Maggie Cheung qui soulevait la difficulté, voire l’impossibilité, du repérage). On s’agrippe à Days of Being Wild comme on s’agrippe sans doute à un rêve au réveil, à une vie antérieure, évaporée, au souvenir inexact d’une ville.

Le temps passe différemment à Hong Kong, j’en suis convaincu. Un ami (italien) décrivait récemment la ville comme un « choc du futur » (forcément) : comme la simulation d’une colonie (au sens lunaire, ou martien) à l’image de ce qui nous attend peut-être maintenant que les milliardaires ont lancé leurs pénis dans l’espace. Une ville climatisée par nécessité, en tous points orbitale, tributaire d’un centre de commandement autoritaire ; le nerf de guerre d’un réseau complexe de marchandise et de capital pur, de minerai d’astéroïde. La comparaison me plaît tant que je me permets ici de la voler. Et effectivement, peut-être que Hong Kong est en orbite loin de la Terre, son fuseau horaire fort relatif, sa réalité un songe consensuel. Dans ce contexte, je ne peux m’empêcher de voir ce film de Wong comme une étrange lubie, une oasis dans le désert du réel.

Amicalement,

Ariel

Cher Ariel,

Je t’ai spontanément envoyé un message en effet pour te faire part de mon appréciation de Days of Being Wild, en comptant tacitement sur le fait que je savais un vague quelque chose de ton rapport affectif à Wong Kar Wai. Je t’avais lu à ce sujet dans la rubrique d’un film dont j’oublie le nom qui n’était pas du cinéaste (et ce n’était pas Made in Hong Kong de Fruit Chan, 1997, autre film dont nous avions à distance d’espace et de temps partagé l’émoi), où tu consignais que Wong avait peut-être compté plus que les autres cinéastes, dans ton parcours. C’était sur Letterboxd, médium où l’on apprend à fréquenter les films à travers la cinéphilie des autres et où le goût est ainsi tout autant mis à l’épreuve que flatté, lorsqu’un tel élabore un trait de pensée que l’on aurait pu soi-même formuler ou lorsqu’une autre révèle sa résistance à un chef-d’œuvre par trop chargé de rumeur. Parallèlement à ces jeux, j’ai su un jour, par l’entremise d’un ami commun, que tu avais deviné, à force d’avoir lu sans nul doute mes consignations « letterboxdiennes », que je détesterais un film d’un cinéaste dont je ne peux que taire le nom et cette anticipation de mon goût dans ta propre compréhension m’a fait l’effet d’une révélation : tu avais d’une certaine façon intériorisé ma cinéphilie et moi la tienne (enfin, la portion de la tienne qui m’est accessible), alors que nous ne sommes pas des intimes. Il en allait alors dans mon esprit d’une forme de cinéphagie mutuelle qui se jouait dans des parages kantiens. L’intersubjectivité de Letterboxd nous permettant, dans une certaine mesure, d’affiner et d’élargir nos goûts par le truchement de l’Autre.

Aussi, ton attachement affiché à Wong Kar Wai m’avait sur le coup posé certaines questions. D’une part, je ne m’en étonnais pas du tout, y retrouvant la trace de mon adulation d’autrefois envers Chungking et celle du garçon que je fréquentais au début de l’âge adulte dont le propre amour du film quintuplait le mien (du film et de lui). D’autre part, je me suis demandé si ta relation au film était aussi traversée par le regard rétrospectif que l’on pose sur les films que l’on a autrefois aimés et qui, le long des différences que l’âge nous fait adopter vis-à-vis de soi, accusent nos propres défauts de jeunesse. À partir de quelle génération tu avais vu Chungking, à partir de quel moment de ta vie et comment cet « à partir de » nouait et modulait ta relation au film et, plus largement, à Wong ? D’ores et déjà, j’avais situé le faisceau de questions que je t’adressais mentalement au croisement de la temporalité cinéphilique et de l’écart de générations qui nous caractérise. Chungking nous regardait, à proximité et à distance.

J’ai le sentiment d’avoir un jour quitté Wong Kar Wai un peu comme on plaque une personne dont le narcissisme finit par se révéler contre-amoureux, alors même que tout le discours de la personne se réclame de désir. (En y repensant, j’agissais exactement comme un personnage qu’il aurait écrit, parce que le désir ne nous lâche pas si facilement, il nous fait toujours revenir sur nos pas, quand bien même on souhaiterait en finir, une fois pour toute.) Je l’ai aussi plaqué au moment où le monde entier s’est mis à l’aimer, dans l’après-coup d’In the Mood for Love (2000), film que je trouvais si gorgé de lui-même, si satisfait, presque fat en étant trop luxueux, avec cette complaisance des ralentis, ce soin maniaque apporté aux parures, à ce problème justement de la parure : cette façon du film d’insister sur son propre habit. Et c’est bien en cela qu’In the Mood for Love est un grand film. Comme au temps du Hollywood classique, il performe le désir, Tony Leung et Maggie Cheung y sont beaux à pleurer, agissent au-dessus de nos têtes, mangent et marchent comme des dieux, fument comme seul le cinéma sait faire fumer. Des corps glorieux nimbés de lumière, cerclés de nuit. C’était peut-être finalement parce qu’il savait trop (me) plaire, que je me suis mise à me distancier de Wong, et 2046 (2004) fut le dernier essai d’une relation que je jugeais terminée. Mais c’est aussi parce que cette question du désir, abordée dans ses apories et ses possibilités, sa cruauté et sa beauté, ses douleurs et ses ravissements, me devenait un peu insupportable, puisque Wong n’allait pas, dans mon esprit, savoir la dépasser. Il allait toujours dire la même chose, il le faisait déjà, en rejouant l’obsession de montrer la solitude des corps qui aiment ou pensent aimer. Et s’il le faisait mieux que quiconque, je ressentis à ce moment précis le besoin d’autre chose, dans le traitement de l’érotisme et du sujet amoureux. C’était le début des années 2000.

Lorsque récemment, je vis pour la première fois Days of Being Wild, deuxième film du cinéaste et première pierre dans l’édifice de ce qui a été conçu comme la trilogie qu’allaient compléter In the Mood… et 2046, cela, oui, m’emballa, comme si je retrouvais quelque chose d’un autrefois qui correspondrait désormais à un Wong idéal dont je ne peux percevoir l’idéalité qu’en voyant pour la première fois l’un de ses premiers films. Une sorte de manège temporel qui résonne à ce que tu décris. Il n’y avait donc en effet que toi à qui je pouvais faire part mon emballement, sans forcément préciser de quoi il était fait et sans savoir de quoi était fait non plus ton Wong à toi. Il y avait une photo néanmoins qui le jouxtait, ce plan de visages qui, en un éclair, se charge de me rappeler corporellement comment un jour j’ai aimé le cinéma de Wong Kar Wai, sensation que j’avais pratiquement oubliée, 15 ans après l’avoir plaqué.

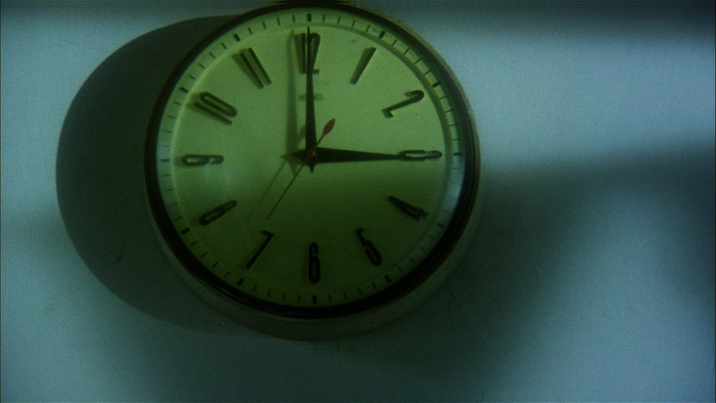

Alors qu’il serait assez facile de réduire les films de Wong à un fatras de relations toxiques, un point de vue que j’ai croisé lors de mes lectures sur le web, je me suis dit qu’il y avait une beauté non pas seulement formelle à la façon dont il savait montrer la solitude languide où nous situe le fait de vouloir maladivement une personne, mais une beauté réflexive tenant sur le fil d’expériences de pensée, jetées ici et là. Au début de leur relation, Yuddy (Leslie Cheung) somme Su Lizhen (Maggie Cheung) de regarder sa montre une minute durant. À la fin de la minute, il se répète comme pour lui-même, méditatif et désinvolte, la date, 16 avril 1960, et l’heure, soit une minute avant 15 heures. En regardant Su, Yuddy rétorque qu’il se souviendrait désormais toujours de cette minute et que « from now on, we’re one-minute friend ».

Si la réplique s’avère être ténébreuse, sinon manipulatrice, elle épingle ce mouvement de rétraction et de dilatation temporelle qui travaille chacun des films de Wong. Et si je semble jusqu’ici ne pas répondre directement à ton propos, c’est parce qu’il me fallait faire ce détour un peu long pour te dire que ta lettre me montre que j’avais rétréci l’envergure des films de Wong Kar Wai en les reléguant à la seule question du désir amoureux (ou du moins, à travers une conception plate du sujet refermé sur lui-même). Je n’avais pas su voir les films de Wong comme une empreinte de Hong Kong, comme un transfert de sa disparition processuelle et prospective dans l’épreuve filmique. Ce que tu me pointes, cette façon de montrer la disparition à travers une perte de repères spatiaux reconnaissables — cette suspension de la diégèse ainsi posée sur quelques encarts de nuit, quelques appartements, corridors, escaliers, coins de rue où l’on déambule quasi somnambules, et tous ces nombreux seuils où l’on hésite, où l’on ne sait plus quoi faire —, mais peut-être aussi à travers cette crispation rétroactive, ce Hong Kong britannique fantasmé des années 1960, retourne tout ce que j’avais réussi à faire signifier, jusqu’alors.

Et de découvrir ce sens à travers le canal de ta cinéphilie qui se découvre elle-même découverte par Wong Kar Wai, en ce chiasme de ton rapport à Hong Kong et à son cinéma — cette dissolution de la ville dans l’image et cette image qui se coule dans la ville ; ce chassé-croisé entre les premières fois où tu as vu les films de Wong et celles où tu les revoies, maintenant basé à Hong Kong, éprouvant physiquement la ville et réfléchissant donc sur son impossible futur à travers la mise en scène de son passé et par là même, à la sensation de temps qui s’écoule au sein de ta propre vie — me fait me dire que les films ne sont pas toujours politiques en s’affichant politique. Et qu’il y aurait bel et bien une politique des films, pour reprendre une terminologie déplacée par Luc Moullet et que je déplace à mon tour, qui se tend exactement sur cette « ligne de sauvetage affectif » que tu désignes si bellement, peut-être à condition de se délester de nos ambitions et de tout bêtement mettre en mots ces films que l’on oublie et revoit, que l’on aime et plaque, au détour de là où ils nous ont trouvés et nous retrouvent. Écrire par abattement ou par émoi ou plutôt continuer d’écrire l’émoi malgré l’abattement, consigner la perte, me semble une façon d’envisager l’Histoire par-delà la bivalence affective d’espoir et de nostalgie qu’elle revêt la plupart du temps. Comme un présent adressé à une personne, à l’intérieur du tumulte.

Et ce que tu décris comme un objet de jade me semble maintenant faire signe vers l’horloge de Days of Being Wild, qui constitue un leitmotiv un peu lourd tout au long du film et où apparait ce temps qui passe, sirupeux et infiniment long pour celle qui meurt de désir, mais également implacable et ponctuel au regard de la fin de Hong Kong. Ce 2046 en question qui, toujours, approche. Et alors, les films de Wong me semblent crier vouloir être ce one-minute friend que l’on contemple comme un souvenir spontanément inventé, mais non moins flèche décrochée, de ce que la ville aura su inscrire sa propre disparition dans une matérialité la gardant vive à jamais, en l’arrimant au désir injecté dans chaque corps de spectateur.

J’ai cette sensation de ne répondre qu’à demi à ta lettre. Je n’ai pas non plus le temps de te parler de ces séquences de rue où les personnages se croisent et où les différentes échelles des corps montrés, la façon dont la caméra désigne les croisements, me semblent devoir être réfléchies comme les manifestations les plus subtiles présentes chez Wong. « J’y reviendrai », comme j’ai un jour lu dans une note de bas de page.

Je pense à l’humidité de Hong Kong qui mange tes livres et à cette supposition selon laquelle l’on s’écrit sans doute pendant que l’autre dort, décalage horaire oblige.

Amitiés,

Maude