Autour d’un plan-séquence de Journal de campagne (1)

réalisé par Amos Gitaï, filmé par Nurith Aviv

I

On peut considérer le cinéma d’Amos Gitaï comme un cinéma du retour, marqué par la thématique de l’espace et du lieu alors que celui de Nurith Aviv est plutôt un cinéma du départ et du trajet, placé sous le signe du temps et de la durée.

Amos Gitaï se concentre souvent sur l’exploration de lieux politiques ou historique que le film va construire et reconstruire, parfois en y revenant plusieurs fois comme à travers La maison et Une maison à Jérusalem (1979-1998), ou Wadi (1981-1991-2001). Parfois en se concentrant sur leur dimension historique comme dans L’arène du meurtre (1995) et Le dernier jour d’Yzthak Rabin (2015), ou en explorant leurs spécificités culturelles dans des fictions comme c’est le cas avec la trilogie des villes (Devarim, Yom-Yom et Kadosh) ou encore en abordant frontalement le thème de l’exil et de son retour dans Berlin-Jérusalem et Kedma par exemple.

Tout autant travaillé par le thème de l’exil, le cinéma de Nurith Aviv est plutôt un cinéma du déplacement et de l’exploration d’un champ, conçu comme une durée comme nous l’indiquent par exemple la figure du voyage en train, dont elle a fait la structure de deux films, Vaters land et Langue sacré, langue parlée. Le retour est lié à l’inconnu du lieu, à sa réinvention, c’est le moment où l’exil trouve un terme et devient progressivement un objet. Le départ est lié au temps, à l’inconnu, à la rencontre, l’exil y devient un état. Nurith Aviv ne propose pas un cinéma de l’exil mais plutôt un cinéma en exil, considéré comme une dynamique, comme un passage, comme un geste, où les panoramiques, les travellings et les plans séquences prennent toute leur dimension inchoative.

C’est un cinéma de l’entre. Formule qu’on peut entendre comme une invitation à entrer dans le champ « Entre ! ». Invitation qu’elle lance au hasard heureux qu’elle va chercher dans la durée du plan, souvent au-delà des silences de la parole, formule qu’on prononce aussi sur le seuil de chez soi, seuil où se tiennent par exemple les écrivains filmés dans D’une langue à l’autre, entre leur maison et le monde, entre leur langue maternelle et l’Hébreu. C’est aussi sur le seuil que se tient l’épouse du maire de Naplouse dans le plan séquence de Journal de campagne, réalisé par Amos Gitai et filmé par Nurith Aviv, qui fera l’objet de notre attention ici. Mais la cinéaste s’intéresse surtout à l’espace « entre » les choses. Entre les identités, parfois conflictuelles ; entre les langues, bien sûr, entre les sciences, aussi, comme dans Poétique du cerveau, mais aussi entre les images et les mots, où se tient la parole.

C’est en effet la parole, la parole orale et la parole filmique 1 , qui constituent les terrains pratiques et théoriques de l’exploration de Nurith Aviv. Peut-être est-ce parce que la langue, l’hébreu en particulier, est la seule terre des exilés, peut-être est-ce parce que dans l’Histoire moderne d’Israël, l’invention d’une langue a correspondu à l’invention d’une terre comme le suggèrent les longs travellings sur le paysage dans D’une langue à l’autre. Elle cherche en tout cas dans ses films à saisir l’une (la parole orale) au plus près des possibilités énonciatives de l’autre (la parole filmique). D’une langue à l’autre, il n’y qu’un pas.

Jamais complétement soumis à l’ordre du discours documentaire où le montage est roi, ses films sont très écrits en amont, presque montés depuis le lieu et le temps de leur tournage, leurs mots sont pesés, extraits, choisis, les plans retournés à la recherche de l’imprévu, du hasard, de la rencontre. Il s’agit pour Nurith Aviv de faire naître quelque chose au sein du plan, dans la profondeur même de sa durée, comme elle le suggère lorsqu’elle décompose le mot « fenêtre », si important pour elle, et qui, prononcé avec l’accent allemand, c’est-à-dire entre deux langues, donne « fait naître ».

C’est cette origine du monde, cette bouche qui parle en images carrées (qu’elle associe volontiers aux lettres carrées de l’Hébreu) que la cinéaste a longtemps mise au service des films d’autres cinéastes, parmi lesquels, particulièrement, Amos Gitaï avec qui elle a collaboré douze fois comme chef-opératrice 2 . Mais alors qu’Amos Gitaï aime revenir à l’Histoire et à la terre et se présente comme le cinéaste des complexités d’Israël, en son lieu même, un lieu qu’il radiographie depuis plus de trente ans, Nurith Aviv, elle, travaille les espaces interstitiels de l’exil. Ses films voyagent entre les continents, sont toujours multilingues, et trouvent des passages entre les cultures parfois artificiellement opposées, comme dans Poétique du cerveau où elle met au jour un chemin entre les neurosciences et la psychanalyse : un discours sur la place de la perte féconde dans la construction de l’être humain et un état d’exil permanent dont « le corps est le chemin » pour reprendre Edmond Jabès. François Ansermet, psychanalyste lacanien qui travaille régulièrement avec Pierre Magistretti, neuroscientifique, dit ainsi, à la fin du film : « Il y a une sorte de paradoxe qui fait qu’on serait génétiquement déterminé pour ne pas être complètement génétiquement déterminé. On serait biologiquement déterminé pour ne pas l’être » et plus loin, affirmant la grande plasticité du cerveau humain, il précise qu’ « on n’utilise jamais deux fois le même cerveau ». La cinéaste va ainsi chercher dans les cellules du corps, à travers la parole de la science, après celle de la religion, l’inscription de l’état d’exil dans le corps humain, qui est en soi-même un travelling, de la naissance à la mort.

Dans ses films, la figure de l’exil est toujours prise comme un trajet, un mouvement, son esthétique joue ainsi sur les aspects inchoatifs du travelling et du plan séquence, comme dans Allenby ou Vaters land, films limites qui tiennent dans un seul mouvement d’appareil. C’est un cinéma qui va vers … à la rencontre … qui s’écarte dans des panoramiques aériens comme dans Annonces, ou avance latéralement et obstinément comme dans Langue sacrée, langue parlée dont les séquences sont reliées par des plans de travelling pris du train Jérusalem-Tel Aviv-Jaffa, prolongeant alors un célèbre panorama Lumière, tourné par Alexandre Promio en 1897.

Chez Amos Gitaï, le travelling, fût-il filmé par Nurith Aviv, est moins monté comme un trajet vers un point que comme une présence en un lieu, une mesure de l’espace et une sorte de sondage du réel. Le plan-séquence, lui, apparaît moins chez lui comme un départ à l’aventure que comme une forme d’enregistrement d’un espace et une sorte d’arpentage du territoire, de délimitation d’un espace continue, et une introduction imaginaire du spectateur dans l’espace filmé, comme témoin incarné, pris dans le scaphandre du filmeur, qui se distingue souvent du réalisateur. C’est l’impression que laisse son choix radical, dans le plan-séquence que nous allons décrire ci-dessous, d’avoir conservé l’intégralité d’un plan séquence, sur dix minutes, au point d’ouvrir une brèche entre le temps vécu du spectateur et le temps filmé. Comme au théâtre. On pourrait dire que dans les films de Nurith Aviv le plan-séquence est une méthode heuristique, plutôt perçu du côté de son tournage, alors que chez Amos Gitaï, moins identifié comme cadreur-filmeur (c’est-à-dire comme énonciateur du plan) et plutôt situé comme « auteur » du film (énonciateur-compositeur du film), il apparaît comme une « figure de style privilégiée 3 » pour reprendre l’expression de Lucie Degas. Le plan-séquence vise à établir une horizontalité entre le spectateur et l’espace filmique, parfaitement calquée sur la perception de l’espace réel filmé, créant « l’illusion de la captation du réel ». Un certain nombre de ses films — documentaires ou fictions — sont entièrement constitués de plan-séquences et déplacent ainsi le spectateur dans les lieux mêmes du film, à partir d’une subjectivité incarnée par le cadreur. Le réalisateur, qui apparaît souvent à l’image, en tant que personnage ou dans son propre rôle, devient alors un entremetteur, invitant le spectateur dans un lieu à travers la fenêtre du plan-séquence.

La cinéaste s’intéresse à l’exil en travaillant sur ce qui relie deux positions, deux pôles, deux statuts. Ses films se tiennent entre les choses. Scansion d’une parole filmique, énoncée par un cadre-fenêtre-bouche qui articule son désir et sa pensée dans un geste ému-réfléchi, le cinéma de Nurith Aviv nous rappelle que la parole n’est pas qu’une affaire de mots et qu’elle existe aussi à travers les images. Entre le début et la fin du plan, dans la respiration du cadreur et le mouvement des bords qui énoncent le visible.

Son expérience de chef-opératrice, mais aussi de cadreuse et de photographe, est donc essentielle dans son cheminement vers ce cinéma d’auteur documentaire souvent qualifié d’exigeant, souvent appuyé sur un protocole qui rappelle celui d’une grammaire, et qu’elle ne dispose, comme ses fenêtres, que pour viser juste, isoler la substance subtile qu’elle va travailler, donner toute sa place à un battement de paupière, un regard fuyant, l’esquisse d’un sourire. Tout y devient signe, tout y parle.

II

Pour mettre au travail ce double rapport à l’exil et au plan-séquence chez Amos Gitaï et Nurith Aviv, il peut être utile de revenir à un cas concret et très parlant : le fameux plan-séquence qui se trouve au début de Journal de campagne, leur première collaboration, où l’on voit un soldat israélien mettre à plusieurs reprises sa main sur l’objectif de la caméra de Nurith Aviv pour l’empêcher de filmer.

Ce plan arrive après un premier plan-séquence constitué d’un travelling latéral suivant le sens de la lecture de l’Hébreu, de droite vers la gauche. Ce premier plan est essentiel pour introduire le second, il pose les bases et le cadre du film, décrit les lieux sans interagir, et place le spectateur dans une relation horizontale avec son sujet. Il offre par ailleurs un panorama descriptif perçu de l’intérieur qui s’inscrit comme un dévoilement par l’ouverture d’un mur. En effet, dès les premiers photogrammes, un mur sombre apparaît sur lequel des lettres blanches viennent fixer le cadre : « JOURNAL DE CAMPAGNE a été tourné par le réalisateur Amos Gitaï en 1982 / il décrit l’occupation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, puis l’invasion du Liban du sud par l’armée Israélienne. » (00 : 02)

L’enjeu est fixé, le film sera un journal, c’est-à-dire que son énonciation sera contemporaine des événements montrés et qu’il aura une structure chronologique faite de moments reliés, de saisies d’instants successifs. Par ailleurs il portera sur une « campagne », terme polysémique dans cette occurrence. S’agit-il de la campagne militaire qu’il montre ? De la campagne israélienne où l’on croise parfois des paysans palestiniens ou des soldats israéliens ? Ou encore de la campagne menée par l’équipe du film à travers le film lui-même ? Il s’agit bien sûr des trois, un film sur la guerre menée par Israël, un film sur le territoire et son arpentage ainsi qu’un film sur les conditions mêmes de sa réalisation. L’auteur est identifié dès le début par le verbe « tourner », différent du verbe « réaliser » et qui indique bien l’engagement physique du réalisateur auprès de la caméra, même si ce n’est pas lui qui maniera les appareils. Le premier travelling répond au titre. On voit apparaître des voitures et des passants ainsi qu’une indication en lettres blanches précisant le lieu mais pas le moment, ce qui peut paraître surprenant pour un journal. (00 : 24)

Dans le prolongement du mouvement d’appareil, des soldats israéliens viennent donner corps à l’expression « occupation de la bande de Gaza ». (00 : 50) Les soldats s’éloignent dans le sens opposé à celui du véhicule depuis lequel le plan est filmé. La caméra embarquée fait le tour de la place sans les perdre de vue, en les gardant au centre du cadre, afin de les retrouver de plus près, de l’autre côté. Un soldat regarde alors dans la direction de la caméra, créant ainsi un premier temps de tension, mais sans rien dire, dans une suspension légèrement menaçante, accentuée par l’insistance du filmeur qui remonte la petite colonne et attire les regards des autres soldats, dont aucun ne réagit. (01 : 33)

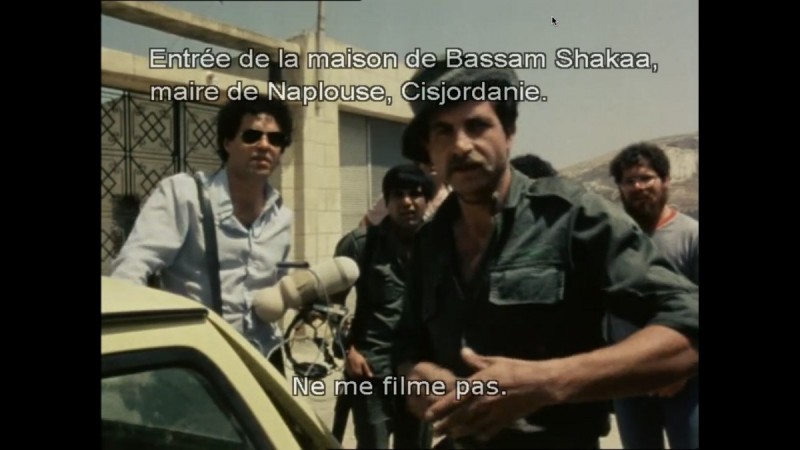

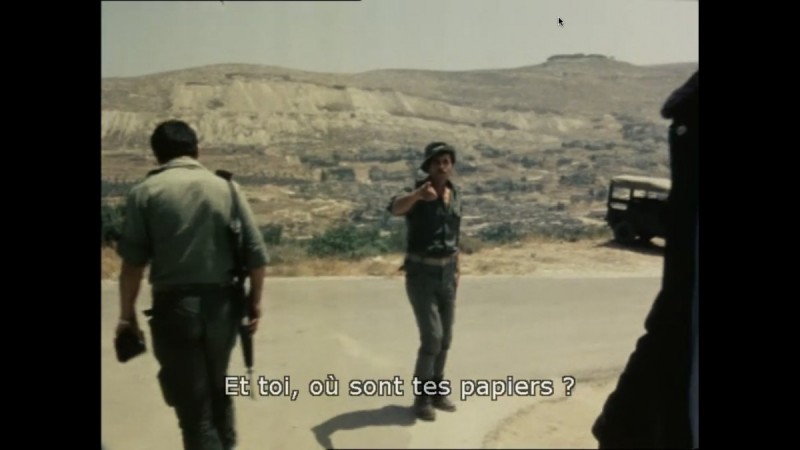

Le travelling est vite interrompu par un cut net qui nous propulse dans un autre lieu et vient satisfaire l’attente d’interaction. Dès le début de ce long plan-séquence un soldat israélien menace directement la caméra tenue par Nurith Aviv et s’adresse à elle en lui disant : « Ne me filme pas. » (02 : 05) Il agit précisément comme nous attendions que les soldats précédents le fassent. Il pose même la main sur sa caméra, une première fois. (02 :06) Mais cette fois-ci nous ne sommes pas à Gaza, mais en Cisjordanie, à Naplouse, devant la maison du maire de la ville dont les accès sont soumis au bon vouloir des soldats que nous voyons. Une inscription en lettres blanches vient indiquer le lieu « Entrée de la maison de Bassam Shakaa, maire de Naplouse, Cisjordanie », et Amos Gitaï apparaît aussi à l’image, portant du matériel de prise de son. On pense assez vite qu’il venait interviewer le maire de Naplouse, assigné à résidence, et que les soldats ont pour consigne d’entraver la démarche. Nous sommes toujours dans l’incipit du film, et une lutte commence déjà pour son existence même, contre une force militaire qu’il est venue chercher, sur laquelle il mène une enquête, et qui très vite se tourne contre lui. Le plan-séquence qui commence va raconter cet affrontement, cette sorte de lutte pour la vie de l’image, il va devenir une forme esthétique de résistance qui placera le spectateur dans la position de celui qui lutte pour survivre, en tant que témoin. Le combat de la cadreuse devient ainsi celui du spectateur pour le droit de voir et de savoir. Le film se place d’emblée comme un film contestataire, engagé, résistant au sens le plus concret du terme.

Amos Gitaï parle avec ce soldat qui lui demande ses papiers d’identité au titre qu’il le trouve suspect. Nurith Aviv, ne bouge plus, fixe l’échange et cherche à se faire oublier. Puis les deux hommes reculent un peu, Nurith Aviv les suit, s’approche peut-être trop près d’eux. Un soldat hors champ rappelle « On t’a dit de ne pas filmer », si bien que le « chef » se retourne de nouveau vers elle et attaque la caméra du bout de la main (02 :48). Mais, très vite, il s’écarte pour se rapprocher d’Amos Gitaï dont il attend les papiers et qui lui résiste, et Nurith Aviv fait un pas en avant pour les suivre et permettre à son preneur de son d’enregistrer la conversation, et c’est alors qu’une sorte de cache noir de fortune se pose sur l’objectif, au moment où l’assistant de Nurith Aviv dit à proximité du micro : « Ne touche pas à la caméra tu as compris ? » (02 : 53)

L’objectif de la caméra et le champ lui-même deviennent les enjeux d’une lutte physique. (02 : 56) Un soldat qui s’était accroupi se relève et plaque une sorte de porte-documents directement à plat sur l’objectif, ne laissant qu’une petite ouverture triangulaire sur le côté. (02 : 59) Enfermé dans le noir, le spectateur se sent pris dans les limites corporelles du filmeur. La respiration de Nurith Aviv se fait entendre dans ses expirations, très légèrement, au moment où le corps à corps commence. Les voix s’éloignent un peu, leur place diminue dans l’image – choix fait a posteriori par le réalisateur – la respiration de la chef-opératrice se fait de plus en plus entendre, sous l’image noire, de sorte que le spectateur l’entend clairement, comme s’il glissait progressivement dans le scaphandre du corps du filmeur. Son point de vue subjectif devient le sien, au moment même où le cinéaste, le sujet énonciateur du film, affirme : « Je suis journaliste, j’ai le droit de filmer ». (03 :18) Qui filme ? Un dédoublement du sujet énonciateur s’effectue alors, qui renvoie à l’emploi du verbe « tourner » au début du film. Celui qui fait le film est à la fois le réalisateur qui apparaît et la chef-opératrice qui tient la caméra, les deux étant parfaitement distingués dans le plan et parfaitement unis dans le propos et dans le geste de filmer, si bien qu’on sent que le sujet énonciateur du film est une instance multipolaire plus qu’une personne incarnée. C’est sur ce fond noir mouvant du porte-documents posé sur l’objectif de la caméra qu’apparaît le titre, puis le nom du réalisateur et juste après celui de la chef-opératrice souligné par la phrase du soldat : « Je t’ordonne de ne pas filmer ». (03 : 30 / 03 : 34 / 03 : 45)

Il se passe alors quelque chose de très fort et de très intéressant, au moment même où son nom apparaît à l’écran, au moment où la filmeuse est baptisée par le générique du film, et alors qu’elle ne voit rien du tout comme le spectateur, Nurith Aviv parle, interpelle Amos Gitaï en lui disant « Regarde ce qu’il fait, regarde ce qu’il fait ! » en parlant de l’obstruction du champ par le soldat. La présence pneumatique du sujet filmeur s’est muée en présence grammatique, parlante, sortant de son observation discrète pour protéger son champ, elle passe sur le terrain de la parole pour montrer la violence de l’armée et la répression de la parole, parfaitement signifiée (pouvait-on rêver mieux) par le noir de l’écran. En invitant tout le monde à regarder ce que fait le soldat, en intervenant dans le champ, Nurith Aviv continue de cadrer son objet. Amos Gitaï intervient alors à son tour en enlevant la main du soldat de l’objectif de la caméra tenue par Nurith Aviv et en lui lançant : « Pas de violence s’il te plaît ». Par ce geste le réalisateur vient faire corps avec la chef-opératrice et la caméra, d’autant qu’il apparaît avec le micro qui le place dans l’effort technique de l’équipe de tournage. L’apparition du titre et de ses auteurs, à ce moment précis, indique bien en quoi le principe même de l’engagement politique du film passe par le fait de lui donner un nom, de le faire exister coûte que coûte, au moment même où la censure l’affecte et obstrue son champ. Le montage renforce le tournage. Le film naît dans l’affrontement avec une instance qui sera à la fois l’objet de l’enquête (la « campagne » militaire du titre) et son adversaire. Et par la mise en scène de la présence du sujet imageant, notamment avec la mise en évidence de la respiration et des paroles de Nurith Aviv, le spectateur est placé dans une continuité spatiale avec les protagonistes, dans une sorte de présent d’énonciation (par opposition au présent de narration habituel du cinéma) et selon une ocularisation interne, qui en fait un témoin direct. La durée du plan peut alors devenir une arme et un moyen d’intervenir dans le champ en maintenant cette position de témoin. (03 : 50)

Lorsque le calme est revenu et que la présence de la caméra est tolérée par les militaires, Amos Gitaï s’écarte un peu pour aller chercher ses papiers. Nurith Aviv décide alors d’ignorer le militaire et de suivre le réalisateur qui devient le personnage central du film. Il va vers leur voiture, ouvre la portière, pose son matériel sur le toit et attrape ses papiers sur la plage avant. Un texte en lettres blanches apparaît alors en deux temps : « Début mai, Roni, Nurith, Saar, et moi-même décidons de tourner un « journal de campagne » sur l’escalade et la tournure que prend le conflit israélo-palestinien. // Notre objectif est de montrer comment l’occupation se traduit sur le terrain et d’examiner rétrospectivement les motivations qui se cachent derrière l’invasion du Liban et les événements qui l’ont suivie. » (04 : 16)

C’est au moment où le réalisateur devient pleinement personnage, juste après avoir « sauvé » le film en intervenant auprès du soldat pour qu’il retire sa main, que l’intention du film s’affirme, une nouvelle fois contre le désir très fort des militaires qui souhaitent l’empêcher d’exister. C’est un film né d’un désir partagé, c’est alors une équipe qui filme. Pendant qu’Amos Gitaï cherche ses papiers, Nurith Aviv décide de changer de personnage et se tourne alors vers le militaire qui attend. Un second à sa droite regarde en direction de la caméra et s’écartant légèrement sur la droite du cadre essaie de s’en rapprocher. Nurith Aviv, recule légèrement et pivote pour le garder dans le champ tout en suivant sur sa gauche le geste d’Amos Gitaï qui tend ses papiers au chef des militaires. Une sorte de chorégraphie s’est mise en place qui fait réapparaître la chef-opératrice aux yeux du soldat qui lui demande ses papiers à elle aussi. Amos Gitaï se retourne et nous regarde, mais il porte des lunettes de soleil et nous ne voyons pas son regard. (04 : 38) Le soldat redevient agressif, s’adresse directement à Nurith Aviv en s’approchant d’elle, mais il regarde au-dessus de son épaule, derrière elle, vers un lieu où il semble se passer quelque chose. La caméra fuit alors sur sa droite, se retourne complétement et saisit un ordre d’un autre militaire qui interdit l’entrée de la maison à une équipe de jeunes venus visiter le maire de Naplouse. (04 : 54)

Apparaît alors l’épouse de Bassam Shakaa, maire de Naplouse. Très calme, elle salue les jeunes militants venus la rencontrer et forme avec eux un arc de cercle qui s’enracine sur le seuil de la maison, sous la surveillance d’un soldat qui donne régulièrement des coups d’œil vers la caméra, attendant visiblement des consignes. (05 : 06) Moment de suspension, brèche dans le dispositif militaire « anti-film », Nurith Aviv s’approche, fait disparaître le soldat sur la gauche du cadre et filme les échanges calmes et résistants entre les militants et la femme, calme, souriante, accueillante. (05 : 14)

Mais la teneur des échanges de présentation avec ses visiteurs ne se fait pas entendre, les voix sont atténuées au montage et recouvertes par une voix montée par-dessus, qui est celle d’un assistant qui explique la raison de la venue de l’équipe. « Nous préférons rencontrer notre contact plutôt que passer par les autorités ». Affirmation de la souveraineté des sujets énonciateurs du film. La voix disparaît et l’attention revient sur les échanges entre les jeunes et la femme, dont les voix remontent à la surface de l’image. Retour au présent d’énonciation. Nurith Aviv fait un pas en avant. On entend alors la voix d’Amos Gitaï qui dit à un assistant : « Apporte le magnéto », fixant ainsi l’attention du spectateur sur ce qui va être dit. Mains serrées en position de contrition, tête légèrement penchée en avant, la femme parle dans un anglais au fort accent, souriant montrant ostensiblement qu’elle veut surtout être là et rester à sa place, dans tous les sens de l’expression. Ne pas enfreindre la règle arbitraire de l’armée israélienne, ne pas lâcher sa position dans les structures de la société palestinienne de Naplouse.

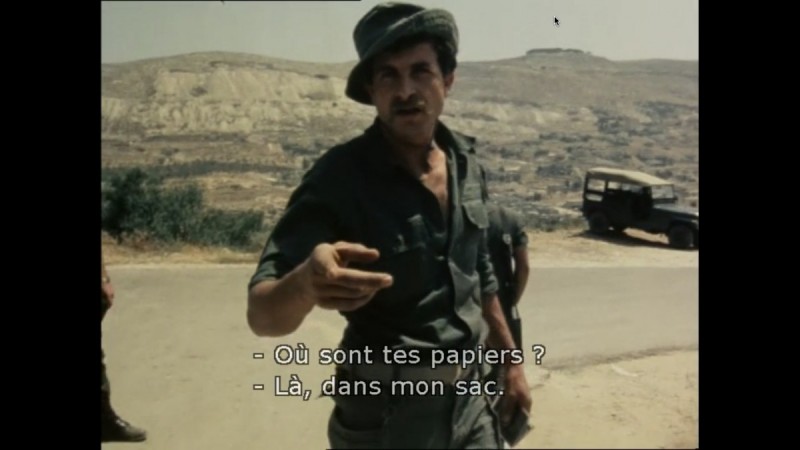

Mais les militaires reviennent à l’assaut de la caméra. L’assistant interpelle Amos Gitaï : « Amos, il m’arrête » « Pourquoi ? » « A cause de mes papiers ». A ce moment précis, un soldat surgit dans le champ et Nurith Aviv se détourne vers la droite où elle réunit trois soldats dans le même cadrage. Ils sont très près d’elle ; l’image est saturée d’uniformes kakis (06 : 35). Le chef des soldats réapparaît, visiblement énervé. Nurith Aviv l’interpelle, lui demande pourquoi il l’arrête. Le soldat s’éloigne avec les papiers et se retourne soudain, interpellant, derrière la caméra, celle qui vient de lui poser une question à laquelle il ne peut répondre. « Et toi, où sont tes papiers ? » (06 : 46) Un dialogue très vif s’établit alors entre le soldat et Nurith Aviv, et derrière elle, le spectateur qui est directement pointé par l’index menaçant du militaire. (06 : 51) La chef-opératrice lui répond qu’ils sont dans son sac. Il s’approche au plus près d’elle et commence à devenir violent : « Sors-les avant que je te casse la figure avec la caméra. » (06 : 57). Amos Gitaï intervient encore une fois pour ne pas interrompre le plan-séquence et demande à Gidi, l’assistant, de chercher les papiers de Nurith Aviv dans son sac. Cette dernière décide de ne pas suivre l’action mais de capter les expressions du visage du soldat, menaçant, qui attend ses papiers. Elle est très près de lui. (07 : 05).

Elle le fixe durant vingt-cinq secondes, alors qu’il regarde vers le sol en direction du sac où Gidi cherche les papiers de Nurith Aviv. Elle lui précise qu’ils sont dans une pochette jaune avec les papiers qui servent à nettoyer les objectifs. Le soldat est immobile, en suspens, les voix gazouillent autour d’eux, on entend Gidi fouiller dans le sac de la chef-opératrice. Soudain, d’un geste sec et précis, le soldat lève la tête vers la caméra, laisse passer quelques secondes en la fixant droit dans l’objectif (il s’adresse aussi au spectateur) et lance d’une voix différente : « Je suis beau ? Je te plais ? ». (07 : 32)

Il se rapproche pour saisir les papiers et d’un air légèrement désarmé lui dit encore : « Crois ce que tu veux. » en tirant vivement les papiers de la main qui les lui tendait. La force semble avoir changé de camp. Le pouvoir est maintenant dans la caméra qui a eu la bonne idée de rester et de devenir le sujet « parlant » de la scène. Ce qui s’est produit est une prise de parole contre laquelle le soldat ne pouvait plus rien faire, si ce n’est ; cessant d’être menaçant, devenir séducteur, perdre sa carapace militaire et se mettre personnellement et subjectivement en jeu, comme objet d’un jugement. Il les consulte et s’éloigne. (07 : 45)

Alors, dans un mouvement conjoint, Nurith Aviv revient vers les jeunes qui entourent l’épouse du maire de Naplouse, sur le seuil de sa maison, et Amos Gitaï, derrière Nurith Aviv, lui demande s’il y a toujours ce type de problèmes. La femme en partie libérée par l’entêtement de la caméra se sent alors libre de parler et commence à expliquer la situation, que la scène qui vient d’avoir lieu a déjà abondamment exposée. Elle s’adresse directement à la caméra, consciente de son pouvoir, désormais établi par le changement d’attitude et la « fuite » du soldat. L’affrontement semble avoir été gagné par l’équipe du film et l’on voit la femme devenir légèrement plus volubile, libérant ses mains pour souligner ses propos en mimant l’agression d’un journaliste américain par les soldats israéliens, une semaine plus tôt (08 : 17).

Un silence se fait, ses visiteurs l’entourent sans bouger, calmes, manifestant le seul désir de rester. Amos Gitaï lui demande alors comment elle supporte cette pression, et c’est là qu’advient le moment fort de ce long plan-séquence. « On le supporte parce qu’un jour, on fera reconnaître nos droits. Ce sera un heureux changement. » Nurith Aviv s’approche alors d’elle, cherche à cadrer l’intérieur du jardin de la maison, où il est manifestement interdit d’entrer, mais trouve un champ bouché par deux visiteurs qu’elle ne dérange pas et revient vers la femme, dont elle s’est bien approché pour écouter son discours (09 :17).

La femme explique alors, en faisant des grands gestes, comment les soldats les espionnent avec des jumelles toute la journée, indiquant ainsi que le geste de Nurith Aviv, qui a fixé et « retourné » le soldat, retournait en fait un dispositif de surveillance et de contrôle qui était, dans ce cas précis, en ce lieu même, la forme d’expression du pouvoir. Un droit de regard d’Israël sur l’administration palestinienne retourné en droit de regard de l’équipe du film (la société civile) sur l’armée israélienne. Nurith Aviv en profite alors pour se déplacer, suivant le mouvement de la femme, et cadrer enfin, le jardin dans la profondeur de son champ. (09 : 54) Façon d’entrer à l’intérieur du lieu interdit et d’adopter le point de vue de ceux qui le surveillent, mais en inversant encore une fois le geste.

D’oppresseur il devient émancipateur. C’est le moment choisi au montage pour introduire un texte en lettres blanches qui occupe toute la surface de l’image et explique la situation politique dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza (vu dans le travelling inaugural), occupés par Israël depuis la guerre de 1967, où les ressources sont détournées au profit des colonies. Un second texte occupant lui aussi tout l’écran précise la situation de Bassam Shakaa, qui a perdu ses deux jambes dans un attentat à la bombe et se trouve assigné à résidence, surveillé en permanence et limité dans ses contacts avec le monde extérieur, comme on peut le voir depuis le début de ce plan-séquence. Nurith Aviv continue de filmer la femme, sur le côté de l’entrée, elle se tient sur le seuil de sa maison entourée de deux visiteurs qui adoptent la même posture d’attente qu’elle, mi gênés, mi déterminés, mais décidés à rester, comme la chef-opératrice qui continue de filmer au-delà des premiers silences venant ponctué la discussion, ouvrant son champ sur l’espace interdit. (11 : 43)

La femme ajoute alors cette petite phrase supplémentaire, plus profonde que les autres, que la cinéaste Nurith Aviv aura l’habitude d’aller chercher au-delà du silence dans la parole, dans ses entretiens filmés : « Et ils parlent de paix. Peut-on faire la paix de cette façon ? » (11 : 48)

Le plan-séquence s’interrompt alors, il aura duré de 02 : 04 à 11 : 49, soit neuf minutes et quarante-quatre secondes, l’intégralité d’une bobine de pellicule 16 mn entièrement conservée au montage par Amos Gitaï. Pas une entame sur le plan ! Il aura permis au film de naître dans un affrontement direct, au corps à corps, de son réalisateur et de sa chef-opératrice et de l’équipe, avec une instance de pouvoir hostile au film, détenant un droit de regard que va s’octroyer, très tactiquement, le film en train de se faire. La ténacité et l’intuition de la chef-opératrice, Nurith Aviv et les interventions bien senties du réalisateur, Amos Gitaï, auront mis en déroute l’armée israélienne.

Lire l’entretien avec Nurith Aviv.

Notes

- Olivier Beuvelet : « La scansion de la parole filmique dans le cinéma de Nurith Aviv », in L’en-deçà des images, sous la direction de Jean-Baptiste Chantoiseau, Seyssel, Champ Vallon, 2014, p. 259-272. ↩

- Journal de campagne (1982), Ananas (1982), Ester (cadre) (1985), Brand new day (1987), Berlin-Jérusalem (partie Israël) (1989), Création du Golem (1989), Wadi (1991), Queen Mary (1993), La vallée de la Wupper (1993), Une maison à Jérusalem (1997), Sion (1998), Wadi Grand Canyon (2001). ↩

- Cf : Lucie Degas, « Enonciation par le plan-séquence, Kedma et 11’09’’01 » in Amos Gitaï entre terre et exil, CinémAction, n° 131, dirigé par Lucie Degas, Paris, Corlet, 2009, pp. 71-78. ↩