Vers le rouge (1/2)

ou La rétraction de l’univers selon Jeanne Dielman

*

Ce texte a d’abord été présenté dans le cadre de l’exposition At the Edge of the Forest, a Garden”:https://beirutartcenter.org/event/at-the-edge-of-the-forest-a-garden/, exposition triptyque du Comité du Camélia (Mira Adoumier, Carine Doumit et Nour Ouayda) au Beirut Art Center à l’été 2021. Sixième volet d’une série de portraits d’une figure multiple nommée Camelia (sortie tout droit de l’univers du cinéaste Mohamed Soueid), il était intitulé alors Camélia dans les archives.

*

Dans un poème, parmi une série de onze autres enregistrés pour la première fois le 27 mai 1952 à la radio NWDR à Hambourg, et dont le titre allemand Menschenlos signifie Sans humains, Ingeborg Bachmann suggère une mort depuis toujours déjà entamée : « Wer weiß, ob wir nicht lange, lang schon sterben? — Qui sait si, depuis longtemps déjà, lentement nous ne mourrons ? »

1. Me voici donc ce jour-là en été : je quitte le petit appartement situé au numéro 5 de la rue Lubeckerstraße et qui me sert de logement temporaire, enjambe ma bicyclette et me dirige vers Silent Green, un espace culturel situé à une dizaine de minutes seulement et qui renferme les archives de l’Arsenal (Institut für Film und Videokunst), institut pour film et art vidéo de Berlin.

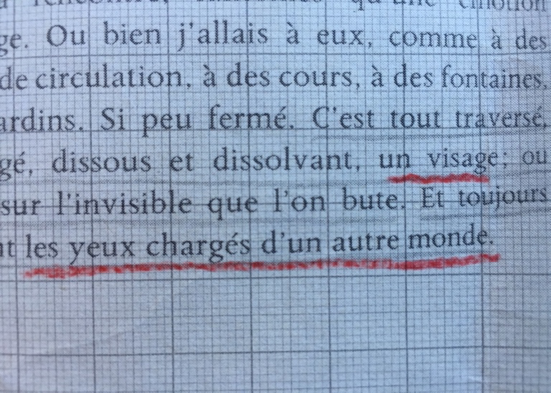

Sur le mur de la cuisine de mon petit espace provisoire, j’avais collé ceci :

Henri Michaux, Émergences-Résurgences

Je partais sans doute ce matin à la recherche de ces yeux-là. J’avais emprunté le petit pont qui surplombe le Spree pour franchir la ligne invisible qui sépare le quartier de Moabit et celui de Wedding, traversé une place où des gamins jouent avec insouciance, bifurqué vers la gauche, garé ma bicyclette devant le portail principal et tiré mon carnet blanc pour y noter en lettres capitales : ENTRER DANS LES ARCHIVES COMME ON PÉNÈTRE L’AUTRE MONDE.

Me voici à présent dans le café qui fait face au cimetière voisin, le cimetière de Ornifriedhoff Gerischtraße. J’observe les feuilles argentées du tremble qui me fait ombrage, incapable de déterminer encore ce qui m’attend ici. As-tu trouvé des films intéressants dans les archives ? me demandait hier encore quelqu’un. Je ne sais pas. Qu’est-ce qui pouvait unanimement et incontestablement être qualifié de « découverte intéressante » ? Depuis des semaines que je viens ici tous les jours, je n’ai fait qu’une seule rencontre, qui m’a semblée au moment même comme une trouvaille : elle consiste en un détail qui est en réalité une faille dans la copie du film Les Chroniques d’Anna Magdalena Bach de Jean-Marie Straub et Danielle Huillet. J’ai décrit dans mon carnet que ce qui avait attiré mon regard ce jour-là prenait la forme d’un « jet de pinceau gris, une éphémère ligne de poussière grise qui estampille l’image en noir et blanc ». Je la nomme « la faille qui danse », car elle m’avait parue sur le coup comme une cicatrice dansant sur le corps du film, alors que les mains d’Anna Magdalena Bach jouaient une composition au clavecin, composée pour elle par son mari.

Je me lève enfin et entre dans le bâtiment. Il y a encore une dizaine d’années, les couloirs des archives servaient de crématoire, m’a-t-on dit. Est-ce que, ce jour-là plutôt qu’un autre, et pour des raisons obscures et cependant inévitables, j’étais prête à pénétrer « l’autre monde » ? Dans l’une des petites salles, Markus et Nathalie sont debout côte à côte, employés en des gestes lents et méthodiques à dépoussiérer des bandes de celluloïd. Je me dirige vers l’ordinateur de la salle voisine, et cherche dans le long catalogue des films quelque chose qui se dérobe encore à moi. Je me perds parmi les noms, certains me sont familiers et d’autres étrangers. Ni chercheuse ni archiviste, je suis monteuse. Qu’y a-t-il pour moi ici ? Suis-je seulement capable de poser mon regard sur une composition d’image(s) et de son(s) sans que ne s’opère en moi ce processus d’identification que je me suis au fil des années dressée à faire advenir presque automatiquement, et qui permet à chaque fois une plongée au cœur de ce que je m’apprête à manipuler ? Est-ce que je peux être autrement, face à des images et des sons, qu’à l’affut de ces instants de continuité suivis de ruptures, semblables à celles que j’ai moi-même le pouvoir de provoquer ? Est-ce que la récurrence de failles inattendues, dans le corps même des films trouvés ici, pourraient générer des anomalies dans le déroulement de mon processus, proposant à leur insu un sens nouveau à mon cheminement ?

Un autre monteur, « en mission » ici avant moi, avait écrit en anglais ce texte dont je traduis rapidement un passage : « Un film ne serait-il vivant que durant sa période de fabrication, où il grandit, change, se développe… la transformation définitive de la matérialité du film sur la table de montage/dans la salle de correction des couleurs/dans le studio de mixage du son, n’est-elle pas le dernier moment de la vie active du film — telle que nous la connaissons ? Est-il possible que le film meure entre ce moment-là et le moment de sa première projection, là où l’attend une étape nouvelle ; des cycles de résurrections, tandis qu’il pénètre le monde des morts-vivants ».

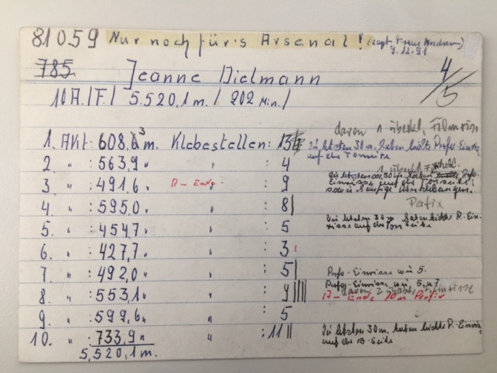

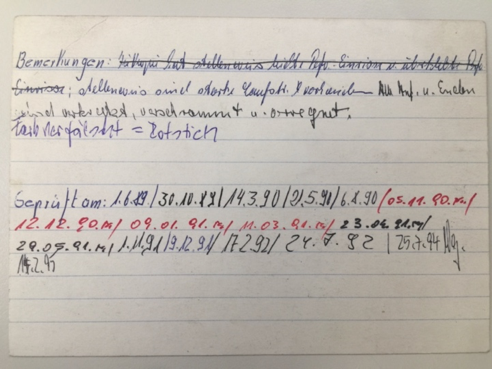

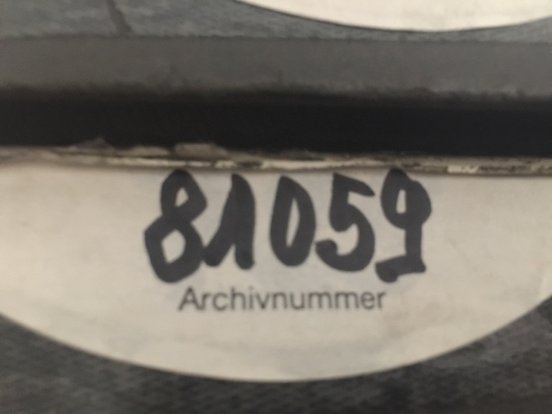

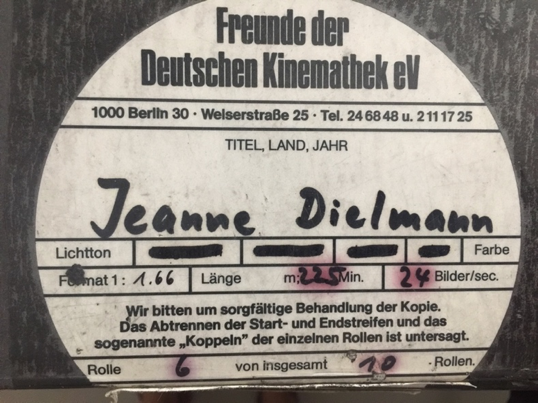

2. Me voici depuis plus d’une heure peut-être, face à l’écran de l’ordinateur dans lequel sont classés ces « morts-vivants ». Je tire au hasard — ou comme si une main secrète guidait la mienne — dans l’une des boites en bois où ils sont triés par ordre alphabétique, la carte destinée à JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES. Au recto, des numéros et des codes indéchiffrables.

Au verso, un mot allemand facilement reconnaissable :

Rotsich/Rougeâtre.

Je porte le carton à Nathalie qui me dit que le numéro de la copie est X81059, et que le film dont la durée est de 202 minutes est constitué de 10 bobines. Les copies telles que celles-ci, marquées par la note de 4/5, dit-elle, sont considérées comme étant au bout de leur « vie », ne se prêtant quasiment plus à être vues. Regarder Jeanne Dielman serait donc une menace à son existence ? Oui, me dit Nathalie. Markus s’approche. Il n’y a pas de réponse définitive à cette question, dit-il. Il est assez difficile de trancher. De notre point de vue d’archivistes, nous demandons : est-ce qu’il s’agit de la seule et unique copie du film ? Y a-t-il une autre copie positive de la même copie négative ? Est-ce une copie rare ? Y a-t-il d’autres moyens qui permettraient à cette copie particulière d’être vue ? Qu’est-ce qui est le plus important, préserver la copie ou la rendre visible ? Dans le cas précis de la copie « rouge », alors le film pourrait éventuellement s’éloigner de son esthétique originelle, une question s’impose : que reste-t-il des intentions premières de l’auteur ? Akerman aurait-elle, de son vivant, accepté de montrer cette copie vieille et abîmée ? D’un point de vue mécanique et physique, nous savons que regarder un film sur une table de montage est moins dangereux que de le projeter en salle.

La copie numéro 81059 supporterait-elle l’un ou l’autre des procédés ?

Avait-il été nécessaire pour moi de regarder ce film-là plutôt qu’un autre, ce jour-là plutôt qu’un autre ? Comme s’ils se doutaient de ce qui allait survenir, ni Markus ni Nathalie ne se sont opposés à ma demande. Me voici donc à présent sur les pas de Nathalie dans les couloirs où reposent les films. Nous (re)trouvons les boites portant le numéro 81059 dans les rayons U1.2-13-03-02-01 et U1.2-13-03-02-02, dans la salle numéro U1.2, qui se trouve au rez-de-chaussée, plus précisément dans la section numéro 13, le rayon numéro 3. Nous portons ensemble les 10 boites, chacune mesurant 35,5 cm de diamètre et pesant environ 3,5 kg. Parmi elles, 9 boites sont en carton et une boite est en acier. Nous portons chacune trois boites vers la salle de montage, puis nous revenons sur nos pas pour récupérer les boites restantes que nous posons sur la table KEM de montage.

Nous vous prions de traiter la copie avec soin.

Il est interdit de détacher les bandes de début et de fin

et de « coupler » les différents rouleaux.

Nathalie ouvre la boite contenant la bobine numéro un, prend celle-ci dans ses bras pour l’imbriquer entre les multiples cylindres, entamant d’un geste précis et répété l’opération qui permet de rembobiner la pellicule afin d’arriver au point de départ du film. Calme et méthodique, elle semble s’adonner à un rituel sacré. Je crève le silence mêlé au ronronnement de la machine pour m’exclamer de mon allemand encore novice :

Jeanne ist rot ! Jeanne est rouge !

Nathalie ne semble pas s’étonner et poursuit sa besogne.

3. Me voici à présent dans la salle de montage analogique numéro un. Jeanne m’apparait enfin. Plongée dans de multiples tons de rouge, elle se déplace dans un espace clos aux fenêtres invisibles, glissant d’une pièce à l’autre en des mouvements presque ininterrompus. Elle pénètre la cuisine aux carreaux rougeâtres et pose une casserole rougeâtre sur le feu, elle se sèche les mains à l’aide d’un chiffon à carreaux rougeâtre puis l’accroche à droite de l’évier rougeâtre, elle emprunte un sombre couloir vers la chambre à coucher, appuie sur l’interrupteur — lumière en plein jour — et ouvre une fenêtre que je ne vois pas, elle ordonne le lit aux draps rougeâtres, lissant les taies d’oreillers rougeâtres avant de refermer la fenêtre invisible, d’éteindre la lumière et de sortir, traversant le couloir à nouveau tout en caressant les plis de son pull rougeâtre…

pénétrant à nouveau la cuisine rouge où elle…

Des minutes durant, comme en temps réel — un temps soit plus long soit plus court que sa durée véritable, je ne sais pas — j’observe le café qui monte sur le feu. Y a-t-il chose plus monstrueuse que ce temps qui s’étire et me détient prisonnière ? Jeanne apparait et me libère, et me voici qui guette à nouveau ce corps qui se démène dans le mouvement, car il me semble que le corps tente de camoufler quelque chose, mais quoi ? Une sourde colère semble vouloir remonter à la surface de l’image. Elle se nourrit lentement et surement d’une violence familière, vieille de mille, de millions d’années, qui crève l’écran ici pour teindre en rouge les murs de Jeanne et ses meubles, le corps de Jeanne et son visage, les vêtements de Jeanne et ses draps, l’homme qui s’immisce dans sa chambre en l’absence du fils, l’ascenseur que prend Jeanne pour sortir, la route qui mène au café, le café et ses clients, les deux enfants que croise Jeanne, sur la route de son retour inévitable chez elle.

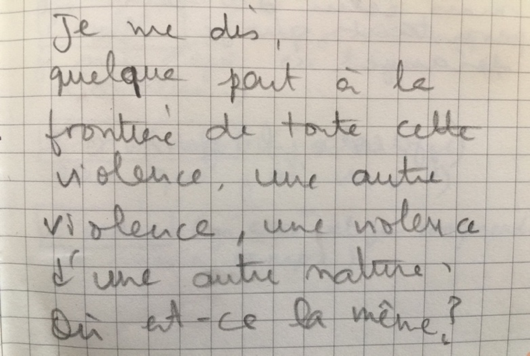

Est-ce la même violence que celle qui couve en moi depuis tant ?

Fin de la première bobine. J’appelle Nathalie, car je n’ose pas manipuler la table de montage ni même effleurer la bande rouge, de peur d’accélérer sa détérioration. Nathalie est tranquille. Le monde à l’extérieur semble égal à lui-même, inaltérable. Début de la deuxième bobine. Le monde de Jeanne me semble s’être définitivement détaché du reste, il est parallèle au monde, ou plutôt à la frontière du monde. Aucun son ne vient nous (elle et moi) en extraire, aucune musique, aucune sonorité étrangère, rien. Quelques anomalies dans les gestes de Jeanne, à peine perceptibles, ne sont pourtant que des hasards. Tout est encore possible. Les micro glissements que je crois discerner dans la séquence des mouvements ne sont que fausses alertes.

Soudain et alors que Jeanne rentre chez elle, tout se vide de tout, sauf de ces quelques êtres anodins (les enfants, la couturière, la serveuse) qui ne croisent son chemin que pour tenter de dompter ce quelque chose en elle qui tend vers une désintégration inévitable. Mais ils n’y pourront rien, car le monde est rouge. Il varie en de multiples et infinis tons de rouges, tantôt sombres et tantôt plus clairs. S’il y avait eu la plus infime chance d’éviter le débordement qui s’annonce depuis le départ, elle a été annihilée par le pouvoir du rouge. Car nous le savons tous, le monde est perdu désormais.

Ce « désormais. », seul sur la feuille blanche à carreaux, m’apparait comme mis en scène. Il est aussi le dernier mot chuchoté par la Médée de Pasolini, elle avait dit cela à la fin : « Rien n’est plus possible désormais. » Je ne sais pas ce qui a amené ma mémoire à retenir, à rappeler cela, ni ce qui relie Médée à la Jeanne rouge ici. La violence oui, mais encore… Quelque chose en moi semble à présent s’être glissé hors de moi, le temps semble comme dédoublé, détriplé même. Je ne suis plus seule face à Jeanne, nous sommes désormais nombreuses à circuler en des mouvements incessants autour d’elle, solitudes composites, mais distinctes.

Les deux enfants que croise Jeanne,

sur la route de son retour inévitable chez elle.

Marguerite Duras, assise sur un fauteuil de sa maison à Neauphle le Château, (nous) parle : « Michelet dit que les sorcières sont venues comme ça. C’est que dans le Moyen-Âge, les hommes étaient à la guerre, à la guerre du seigneur ou à la croisade, et toutes les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées pendant des mois. Des mois et des mois, dans la forêt, dans leur cabane. Et que c’est comme ça, à partir de la solitude, une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu’elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux sauvages, c’est-à-dire à entrer en… comment dirais-je, à inventer l’intelligence avec la nature, à la réinventer, une intelligence qui devait remonter à des… à la Préhistoire, si vous voulez. Et on les a appelées les sorcières. Et on les a brûlées. On est encore là nous, les femmes, on est là ».

Absentes en demeure, aurait ajouté mon amie Isabelle Lassignardie. Un jour, elle avait écrit un court texte non publié, « note » du 22/05/2016 intitulée M’absente en demeure et reçue par e-mail le 07/06/2016. En voici un extrait : « C’est que depuis la veille ou l’avant-veille, un jour deux jours et entre eux, une à deux nuits, je m’absentais en demeure. C’est que le désir était resté lui couché auprès de la bataille et des détails, à quelques mètres près des trente-quatre vivants. En le dedans du temps espace qui me restait, ne percevais les vivants qu’en forme de compte et des détails de vivant m’échappaient pour de vrai. Me paraissaient vingt et une postures penchées, deux postures étendues sur les hauteurs, une deux trois quatre cinq puis une deux trois quatre cinq six postures les unes les autres couchées empilées depuis le bas derrière lesquelles se dérobaient les membres inférieurs de seize des vingt et une postures debout flanchées. Me paraissaient aussi deux à trois vivants trapus quand sept ou huit restaient en corps séchés aux airs épuisés pour les étendus, aux airs fébriles brisables pour ceux qui tenaient encore un digne et debout manifeste. Ça bruitait ».

Archiviste, Isabelle me rejoindra ici même quelques jours plus tard et me dira que l’archive est la science de la nuit, la science de ce qui demeure caché, jusqu’à ce que l’on vienne le déterrer, presque malgré lui. L’objet qui semble alors comme revenir à lui, dit-elle, vient aussi à nous. Il nous hante de son absence passée, il porte les traces de cette absence. Il ne peut qu’être absent en demeure.

J’étais donc face à Jeanne et il me semblait l’avoir déterrée pour qu’elle reconnaisse quelque chose en moi, ma folie terrée (ce que le monde tel qu’il se présente à moi provoque comme tristesse, une tristesse qui ne sait se manifester qu’en colère, au lieu de se contenter d’être tristesse, de l’accepter) et qui m’épargne encore un peu, mais n’était-il pas justement folie que de penser que Jeanne était capable de cela ?

Sur le recoin droit de l’image apparait un cercle,

pleine lune blanche au milieu de l’espace rouge.

Des particules de couleur jaune envahissent l’image, se démultipliant tels ces insectes qui nous assaillent dans la forêt, dans les instants qui précèdent la tombée de la nuit. Je sais pourtant, vous le savez aussi, que ces particules ne sont que poussière, celle-là même que persistent Nathalie et Markus à nettoyer dans la chambre voisine. La poussière est à l’origine, elle est l’origine même du monde, m’avait dit le cinéaste et écrivain Mohamed Soueid dans une conversation informelle. Quand nous tentons de la saisir, elle fait apparaitre au grand jour ce qui est secret, et qui nous en dit long sur notre lien possible au monde. Si la poussière pouvait parler, parlerait-elle d’une nostalgie pour un temps d’avant le Big Bang et la formation des planètes, ou bien ne décrirait-elle que le moment présent, celui qu’elle transforme elle-même de sa présence ? Il ajoute : on pourrait dire que la poussière, c’est le diable. Mais en réalité, je suis persuadée que la poussière protège le film, elle le couvre d’une telle passion qu’elle s’y accroche, s’y colle. Car la poussière est passionnée, et sa passion tuera sans doute le film laissé pour compte dans les archives. La passion conduit toujours à la mort, avait-il dit. Au fond, la poussière n’est pas l’ennemi du film, mais son amante, celle à laquelle il est impossible de survivre, the unbareable lover. Ne disons-nous pas souvent, tu m’étouffes de ton amour ? Mais encore… la poussière est un masque qui cache tout ce que nous ne voulons pas montrer. Elle est le prétexte qui nous pousse à taire certaines choses, à les rendre invisibles. Mais c’est un masque qui ne nous protège de rien. Combien de choses désirons-nous détruire, sans oser le faire de nos propres mains ? Je garde toujours les vieilles lettres d’amour et je ne sais pas pourquoi je ne les détruis pas alors même que je ne les lis plus. Elles sont à la merci de la poussière qui les dévore petit à petit.

Des failles jaunes dansent sur l’image rouge.

Fin de la bobine cinq.

Version française du texte original en arabe écrit et traduit par Carine Doumit.