Vers le rouge (2/2)

ou La rétraction de l’univers selon Jeanne Dielman

Impassible, Nathalie place la bobine six. Voici Jeanne à nouveau, rouge, happée par la frénésie de l’ordre, mouvement continu du corps contre le poids des objets et de l’être. La voici donc qui débarrasse la grande table au centre de la pièce puis la couvre d’une nappe blanche, mais qui est en réalité rouge, comme toute chose ici d’ailleurs : la table et les chaises, les fauteuils et les canapés, les murs et les tapis, les tableaux et les vases, les assiettes et les couverts, le cabinet aux portes de verre qui se dresse au centre de l’image, miroitant l’espace rouge de sa présence.

Arrive le fils qui pose son cartable et sort un livre, évitant par cela encore un peu la présence de la mère qui apporte le repas du soir, sans que le fils ne lève un instant son regard sur elle, sans qu’il ne s’arrête un instant de lire, comme si elle n’était qu’un spectre qui passe d’une pièce à l’autre dans un monde parallèle au sien, corps invisible dont une série de mouvements répétés fait apparaitre le repas du soir. L’instant d’après, elle porte à la table une lettre de sa sœur qu’elle lit à voix haute pour le fils qui fait semblant d’écouter : Chère Jeanne… Pourquoi ne viens-tu pas nous rendre visite à Montréal ?… Tu as déjà beaucoup sacrifié depuis la mort de ton mari… Il te faut à présent penser à ta nouvelle vie…

Et maintenant, c’est déjà l’hiver.

Au même instant ou l’instant d’après, le jour même ou un autre, longtemps plus tard, la voix de mon amie Lamia envahit la salle. Jeanne est rendue immobile et mutique d’un coup sec de la machine. Lamia me parle en marchant, je le devine au son de ses pas sur la neige qui se mêlent à sa voix timide et au rire enfantin qui éclate sans préavis entre les mots : cela fait un moment que je n’ai pas enregistré de messages pour toi. Est-ce tu entends le son de mes pas sur la neige ? C’est un détail anodin ici : Il neige. (Rires) Qu’est-ce que je pourrais bien te raconter ? Je voudrais te dire que je ne me souviens plus de mes rêves, je ne peux plus te les décrire comme je le faisais avant. Je rêve, et mon rêve s’efface tandis que je le rêve, comme si je le déchiffrais en même temps qu’il se passe, qu’il se rêve, et qu’il n’a donc plus de raison d’exister encore au matin. Devant moi une large surface blanche, je la traverse et la détruis sur mon passage, je l’admire et la détruis comme d’un même élan. Cela me procure un plaisir intense, détruire. (Rires) Comme si je reprenais contrôle sur tout ce qui m’était interdit, qu’il m’était interdit de souiller, toutes ces choses qui ont toujours été considérées par d’autres comme plus importantes que moi. Par ce double geste, le geste parallèle d’admirer et de souiller, je me venge de toutes ces choses qui… mais revenons aux rêves. En réalité, je rêve, mais ce sont des rêves proches des récits mythologiques, des songes quasi surréels. Les imageries et les personnages se mêlent et s’accumulent, comme si le songe était formé de couches infinies d’évènements, mais que tous ces évènements et ces personnages ne forment en réalité qu’un seul corps aux contours visibles, si bien que je peux sans difficulté saisir le sens du rêve et donc l’effacer automatiquement. (Rires) Les rêves que ne n’effaçaient pas me manquent, il me manque de te les envoyer sous forme de messages vocaux au matin.

Je te parle maintenant comme si tu étais là, où plutôt je t’écris une lettre comme celle qu’on écrivait dans le temps, une lettre qui mettra un temps indéfini à te parvenir. (Rires) Mais en réalité, il y a longtemps que je ne parle quasiment plus. La parole m’échappe. Tous les jours, je me réveille, et les enfants se réveillent à leur tour, alors je les nourris, les habille et les prépare à une journée d’école normale, ou bien à une journée virtuelle devant leurs écrans, selon le cas. Puis je m’installe à mon tour devant l’écran pour suivre mon cours de français. Le professeur parle beaucoup et elle ne nous laisse aucune place pour la parole ou presque. Je reste là, assise, des heures durant à l’écouter en silence. À quinze heures trente, les enfants reviennent, de l’école voisine ou de la chambre voisine. Je répète les mêmes gestes, je les nourris, je les déshabille. Ils parlent beaucoup, en français, et se racontent leur journée, alors que moi je les écoute, atteinte comme d’une paralysie de la parole, une sorte d’anomalie qui semble avoir atteint mon système de communication, tout mon être même, comme si je n’avais jamais connu d’autre que cet état, ce silence qui dure, s’éternise, depuis que je suis née, qui prend des formes diverses, mais qui ne fait que se répéter. Cet état semble avoir effacé tous les autres, il ressemble à l’état du monde face à ce virus qui nous tétanise, (Rires) mais il lui précède pourtant… Je sens une douce odeur, c’est l’odeur de la lessive fraichement sortie de la machine, un voisin qui étend son linge, peut-être… (Rires)

Est-il possible que Jeanne et Lamia soient toutes les deux en hiver, et que je sois seule ici en été ?

Soudain, apparait de l’autre côté de la vitre qui sépare la salle de montage du couloir, une jeune femme blonde, élégante et diaphane, vêtue d’une robe claire à fleurs, une robe d’été incontestablement. Alors que Jeanne dessert les couverts vides, la jeune femme blonde dépoussière les dossiers posés sur les étagères du couloir. Jeanne pose les couverts sales au fond de l’évier, et la jeune femme blonde lave les tasses de café sales dans le petit évier niché dans un coin du couloir. Jeanne essuie la table de la cuisine et la jeune femme blonde astique le sol du couloir. Je suis assise là, interdite, témoin solitaire de ce clivage de l’espace et du temps, comme si ma présence était la seule condition qui permette la présence simultanée de ces deux femmes ici. Jeanne s’est-elle incarnée, pour un bref moment, en cette femme mystérieuse dans le couloir de l’archive qui, je l’apprendrais plus tard, s’appelle Nora et qui est originaire d’un de ces pays d’Europe de l’Est, ne parlant aucune autre langue que la sienne ? S’était-elle synchronisée un bref moment avec elle, créant ainsi un montage parallèle des plus improbables ? Quel genre d’anomalie s’était encore glissée entre nous quatre (Jeanne, Nora, Lamia et moi) en ce moment précis ?

Derrière l’écran, la séquence des mouvements de Jeanne déraille. La voici à présent qui revient sur ses pas, se reprend, se trompe de gestes, et voici que la faille invisible s’accroît, que le moment de l’explosion fatale se rapproche de nous à une vitesse de plus en plus grande.

L’enfant pleure.

6. La porte de Jeanne a sonné et elle traverse un couloir d’un rouge intense. Elle accueille un enfant qui n’est pas le sien, fourré dans un landau qui me le rend invisible. Jeanne pose l’enfant sur la table au centre de la pièce et se dirige vers la cuisine. L’enfant pleure. Jeanne déplace le landau contenant l’enfant invisible de la table au fauteuil dans le salon. Elle est assise face à lui en silence. L’enfant pleure toujours. C’est la nuit et il ne cesse de pleurer, m’avait un jour raconté la mère de Tarek. Nous sommes dans ce petit appartement parisien. La voisine du dessus, irritée par ses pleurs, cogne le sol, notre plafond donc, d’un bâton, un balai peut-être. Nous sommes en 1982, quelques jours à peine avant l’invasion israélienne du Liban, me dit-elle. Nous sommes à Paris depuis quelques semaines. Nous avons fui les guerres pour qu’il naisse ici. Mais ce soir-là, je suis seule avec lui, et je suis incapable d’arrêter ses pleurs. La voisine du dessus ne cesse de cogner le sol, les coups de balai sont de plus en plus forts, et je ne sais pas quoi faire pour que tout s’arrête enfin.

Jeanne prend l’enfant dans ses bras.

Les pleurs jaillissant du petit corps à présent visible semblent se démultiplier. Il crie au rythme des bercements de Jeanne. Il hurle comme si un danger terrible le menaçait, et que rien ni personne ne pouvait éloigner de lui cette menace. Je voulais qu’il s’arrête de pleurer, me dit la mère de Tarek, que cessent les coups de bâtons de la voisine de l’étage au-dessus. Son père n’est pas là. Je suis seule avec lui et je ne sais pas quoi faire de ses pleurs. L’enfant qui n’est pas le sien est dans les bras de Jeanne et il hurle de plus belle. Il ne cesse de hurler, et le bâton de la voisine ne cesse de cogner, me dit la mère de Tarek. Soudain, le cri de l’enfant s’étrangle, comme si Jeanne l’avait enfin… mais ce n’est que le crépitement de la pellicule, la bobine qui s’achève et avorte de son élan la détresse de l’enfant.

Nathalie est à nouveau là. Bobine sept ou huit. Gestes mécaniques. Je suis tétanisée, témoin d’un acte innommable. Mais tout reprend. Rien ne semble avoir été altéré. Jeanne sort à nouveau.

L’ascenseur qui la guide hors de chez elle

est aussi une machine à voyager dans le temps.

Une mutation semble s’opérer ici, quelque chose d’inconnu et d’invisible semble vouloir s’immiscer entre elle et moi. Désormais, elle est la mère et je suis l’enfant. Nous ne sommes plus face au même miroir, mais d’un côté et de l’autre d’un écran qui nous sépare. Je la vois à présent de loin, traversant les ruelles rouges, d’un rouge ardant comme si la couleur s’était intensifiée. Nous ne les voyons jamais de loin, m’avait dit Tarek. Nous parlions ce jour-là de ma mère et de la sienne, de toutes ces femmes d’intérieur, nourricières et débordantes de soin, dans l’attente d’un homme de retour de la guerre, de voyage ou d’un lieu quelconque :

— Nous sommes les enfants de ces femmes qui attendent et qui nous répètent que tout cela est normal. L’attente est une chose normale, disent-elles, et la sourde colère qui éclate sans préavis et pour des broutilles est une chose normale. La colère de ta grand-mère aussi est normale, et l’enfant qu’elle a sorti de son ventre transpercé d’aiguilles de tricot est une chose normale.

— Ma grand-mère aussi a noyé son enfant dans un puits derrière la maison. Personne d’autre que toi ne pourrait me comprendre, m’avait-elle dit.

— Moi aussi je le comprends.

— Ce que tu vois ici, contrairement aux apparences, n’est pas un état d’attente passif, bien au contraire. Elles — Jeanne, ma mère, ta mère et toutes ces femmes d’intérieur — se noient dans un mouvement qui fait d’elles une partie intégrante de ce qui va advenir, des évènements qui ne manqueront pas d’avoir lieu. Car ce sont toujours les choses qui viennent à elles, et jamais le contraire. Elles les aspirent vers une zone où tout est invisible, même en plein jour, où les gestes intérieurs du quotidien, répétés à l’infini, opèrent comme une spirale du temps.

— Il me semble pourtant que cette copie rouge résiste à Jeanne. Alors qu’elle ne cesse de l’astiquer, l’espace est de plus envahi par le rouge qui le souille.

— De même la poussière. Elle ne cesse d’assaillir l’image alors même que Jeanne s’efforce d’essuyer les surfaces qui la composent.

— Jeanne est vaincue, incontestablement.

— Ne le sommes-nous pas tous ? Je vois au contraire que Jeanne a droit à une autre chance, une dernière chance, peut-être… Aujourd’hui est pour elle peut-être la dernière fois qu’elle opèrera ce même simulacre. Tu auras peut-être été la dernière à voir Jeanne.

— Penses-tu qu’elle me voit assise ici,

qu’elle me reconnaisse parmi tous les autres vivants ?

7. À la fin de la dernière bobine, imprimé sur la dernière image scindée en deux par une ligne noire, un sceau noir, rond et plein.

Le sceau me parait comme le signe d’une conclusion définitive.

Sans préavis ou presque, Jeanne a tué l’homme dans son lit. Jeanne est assise derrière à la grande table de la salle à manger, les mains teintées d’un sang qui, au milieu de tout ce rouge, n’est qu’un ton de plus, une matière à peine visible. Un désir puissant de revoir le film rouge m’assaillit, doublé d’une peur profonde, la peur de ce que cettereprise pourrait révéler comme exagération. Ces moments vécus avec elle n’étaient-ils finalement pas si mémorables ? Étaient-ils destinés à disparaitre sans laisser de traces ?

Dans le grand bureau commun, Markus et Nathalie sont assis, chacun face à son écran, traits et mouvements intacts. Comment cela était-il possible ? N’est-il passé, depuis ce matin, des dizaines et des dizaines d’années ? Une inquiétude familière me prend, la crainte que ces moments ne s’effacent en moi à l’instant même où je dépasserai le seuil du bâtiment des archives, une peur indomptable de l’oubli. Il n’y a pour moi en cet instant d’autre issue que de m’abandonner à ma terreur. Je plaque mon petit carnet contre la porte pour écrire, tout contre le verre : j’ai traversé, des heures et des heures durant, d’un rêve à l’autre, mais il me faut à présent retrouver la terre ferme, rejoindre sans trop de dégâts le monde. Ne faut-il pas toujours s’efforcer à cela ?

8. À mon retour, Beyrouth semble se préparer à une transformation imminente. En réalité elle en connaitra plusieurs, implacables et brutales. Une année passe. Rien n’est plus comme avant, si bien que, comme je l’avais pressenti, j’en arrive à oublier Jeanne.

Un jour pourtant, me parvient un message inespéré, un message auquel sont jointes les images rouges, en réponse à un autre envoyé des mois plus tôt, alors que j’étais encore « là-bas ». Le monteur qui avait été dans les archives avant moi m’écrit : tout ce qui nous entoure est une bombe à retardement. On ne peut jamais estimer le moment précis de son explosion. Connais-tu l’effondrement terminal, le Big Crunch ? C’est l’un des scénarios potentiels de la fin du monde et qui stipule que l’expansion de l’univers due au Big Bang atteindra un jour sa limite. S’en suivra alors une phase de contraction, une sorte de « Big Bang à l’envers ». Ce serait comme si le monde entier se rétractait d’un seul souffle, se ramassait sur lui-même par un point, sorte de faille dans le monde. Comme une blessure commune à tout et tous, et qui ne se serait jamais cicatrisée. Je lui écris : ne vois-tu pas que ce cercle noir sur la dernière image du film, parmi celles que je t’ai envoyées, pourrait justement être cet épicentre, ce point qui va avaler le monde, et que par ce mouvement même, il contiendrait le monde ? Il me semble que Jeanne sera très bientôt aspirée. Il m’écrit : il ne te reste plus qu’à la garder en toi quelques instants de plus alors, par tous les moyens possibles, de courts instants avant qu’elle ne disparaisse.

Le lendemain, il m’écrit encore : connais-tu le phénomène qu’on appelle « décalage vers le rouge », ou Red Shift en anglais ? C’est un phénomène astrologique de décalage vers les grandes longueurs d’onde des raies spectrales et de l’ensemble du spectre — ce qui se traduit par un décalage vers le rouge pour le spectre visible — observé parmi les objets astronomiques lointains. C’est une conséquence de la dilatation de l’espace provoquée par l’expansion de l’univers, et donc la preuve que l’univers est en constante expansion. Il me semble que ce décalage s’accélère, que la contraction de l’univers, le Big Crunch, est éminent.

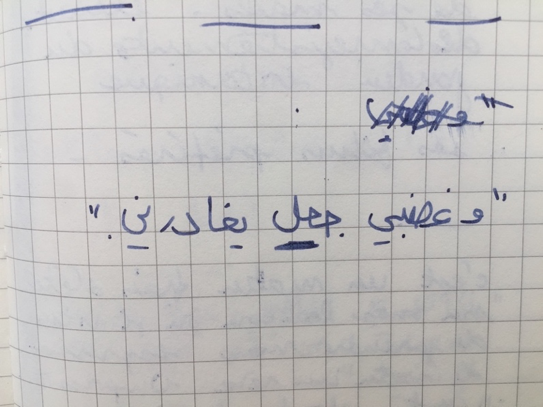

« Et ma colère alors me quitta ».

9. Cette nuit-là, j’envoie à Lamia un message pour lui parler de Jeanne, celle qui est rouge, sous-titrée en allemand, « et qui parle dans une langue que tu apprends lentement sans la maitriser encore », lui dis-je. Ne dit-on pas que les langues qu’on ne comprend pas sont les plus belles ? Puis je lui raconte mon rêve : j’ai fait un rêve rouge gorgé de monts et vallées, et qui se termine par une brève lettre, la voici :

Chère Jeanne,

Je te vois glisser vers le rouge. S’il faut à tout prix que toute chose se transforme sans cesse, avons-nous la moindre chance d’affecter leur inévitable mutation ?

Entre sommeil et éveil, je glisse la lettre dans une enveloppe sur laquelle je note, pas de mon écriture, mais de celle qui avait inscrit sur la boite en acier où elle repose dans les archives à Berlin : Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles.

Colline inspirée (Max Ernst, 1950)

Version française du texte original en arabe écrit et traduit par Carine Doumit.