Images et lettres de poussière… Un jour sans lendemain de Mohamed Soueid

You know the feeling of something half remembered

Of something that never happened, yet you recall it well

You know the feeling of recognizing someone

That you’ve never met as far as you could tell, well

Laura is the face in the misty light

Footsteps that you hear down the hall

The laugh that floats on a summer night

That you can never quite recall

And you see Laura on the train that is passing through

Those eyes, how familiar they seem

She gave your very first kiss to you

That was Laura but she’s only a dream 1

Cher Mohamed,

Par où commencer cette lettre ? Comment parler d’un amour absolu qui voyage depuis ton premier film jusqu’au dernier, ou inversement ? Quel langage invoquer pour m’adresser à toi/ton cinéma ? Par quelle écriture tremblante dire cet accès privilégié qui s’ouvre, entre les images et les mots, d’un film à l’autre, depuis Absence (1990) jusqu’à Un jour sans lendemain (The Insomnia of a Serial Dreamer, 2020) ?

La phrase par laquelle s’achève ton dernier film s’énonce comme une envolée posthume, rejoignant celle de Leonard Cohen dont la chanson Danse me to the end of love est fredonnée tout au long de ce périple mélancolique : « I wish I could travel light, from the end of the last film I made, to the first film I couldn’t complete » ; alors que la dernière image décolle par un avion de nuit pour toucher les étoiles — celles dont a rêvé Souad Hosni, enfant, et qu’elle a fini par rejoindre. Cette échappée céleste permet un regard proche et lointain sur ce territoire de la vie et du cinéma, dans lequel tu voyages plus que dans n’importe quel autre pays au monde, pour chanter le commencement ou/et la fin d’un amour. Les premières images d’un film inachevé sont séparées par une étendue de plus de 20 ans avec les dernières, portées par la même incomplétude. Elles ont pris tout ce temps pour se former et devenir ce film-somme qu’est Un jour sans lendemain, non pas comme un canevas qui se suture graduellement, mais comme une complainte entrecoupée par des silences, comme celui de Marjan qui chantonne pour toi une mélodie perse avant d’en oublier les mots, ou ce chanteur qu’écoute Fadi Abi Samra et dont la voix donne l’impression qu’il est sur le point de pleurer, sans y arriver.

Marjan

Je pourrais aussi débuter par cet axiome avec lequel tu entames et clôtures le récit, qui se déploie par échos lointains et proches avec le Tango de l’espoir (Tango of Yearning, 1998), l’un de tes premiers films : « Au commencement était l’image, au commencement était le mot ». Ou bien par ces histoires racontées/chantées par tes amis, à qui encore une fois tu dédies ce film, ces images et ces mots par un geste d’amour inconditionnel 2 . Ce nouvel enclenchement du récit se produit en milieu de film, à mi-chemin d’un voyage sans début et sans fin parmi les méandres du cinéma et de l’amour infini. « Veux-tu que je te raconte une histoire pour dormir ? ». C’est par le rêve que ce voyage peut s’effectuer, celui de la vie et du cinéma, indissociables ; et c’est par Camelia/Camilia et Souad/Soad Hosni que tout commence et recommence, figure(s) réelle(s) et irréelle(s), femme(s) et actrice(s), l’originale et la copie qui se dédouble(nt) de film en film et qui contiennent tout l’amour et tout le cinéma. « The real Camilia », te plaisais-tu à lancer dans Tango de l’espoir pour indiquer cette ambivalence qui fait de tes films à la fois l’original et la copie, le poème du poème, l’image de l’image, tout comme ces images que tu aimes tant à prendre et à reprendre, les tiennes, celles du cinéma égyptien, mais aussi de tout le cinéma.

L’œil de Souad/Soad Hosni

Camelia/Camilia/Myrna

Je me suis souvent demandé, sans ressentir la nécessité d’une réponse, quel sentiment enclenche telle image ou sonorité du passé ? En tes films, elles se démultiplient à l’infini, se réemploient par un geste mélancolique qui (re)tourne sur ces archives rappelées au présent : extraits visuels ou/et sonores, chansons, images fixes, en mouvement, portraits d’acteurs et d’actrices qui côtoient tes propres images, elles aussi reprises d’un film à l’autre. Comment circulent ces textures et intensités, et surtout, comment se produit la rencontre avec ces regards, ces gestes et ces affectivités ? Je crois que j’ai toujours vu ou ressenti ce regard amoureux et triste par lequel tout se conçoit : « le baiser du regard », disais-tu pour t’adresser à ces salles de cinéma disparues qui, elles aussi, peuplent tes films :

En arabe il y a deux mots inséparables que j’affectionne particulièrement quand il s’agit de faire l’éloge d’un lieu : le baiser du regard. Les salles de Beyrouth disparues étaient baisers du regard de toutes les places et les rues qui les entouraient : […] l’Empire, porte de Gemayzé, mon baiser à moi, car c’est là que j’ai vu mon premier film, c’est sa lumière qui a lavé ma pénombre, et c’est là que j’ai vécu mon premier baiser qui, mais je ne le savais pas encore, était un baiser d’adieu 3 .

cinema commodore

Cinema Empire

La cinéphilie serait à l’origine, un amour insensé pour le cinéma, ses salles, les films que tu as vus et revus, mais aussi pour le support filmique que tu pouvais hier encore toucher. Tu le considères comme un objet vivant, doté de sentiments, « une personne qui a besoin d’être cajolée et aimée ». Ce support pourrait même être « jaloux des images qu’il contient, un baiser, une étreinte, ou deux personnes faisant l’amour ». Et comme tout objet vivant, il serait conscient de sa finitude : un cinéma qui n’en finit pas de disparaitre, peuplé de fantômes de lumière qui dansent dans la pénombre. La solitude des acteurs et actrices est aussi la tienne, celle de Norma Desmond dans Sunset Boulevard (1950) (Le boulevard du crépuscule) de Billy Wilder, que l’on entend dans Un jour sans lendemain pleurer la mort du cinéma muet (« I am big, it’s the picture that got small »). Toi qui as connu le cinéma avant sa disparition, celle des nombreuses salles de Beyrouth que tu affectionnes tant, mais aussi de la Moviola qui te permettait de toucher le cinéma. Depuis, dis-tu : « l’image a explosé, elle est partout sans pouvoir être touchée ».

Camilia, Tango de l’espoir, 1998

Un jour sans lendemain, 2020

Camilia, Un jour sans lendemain, 2020

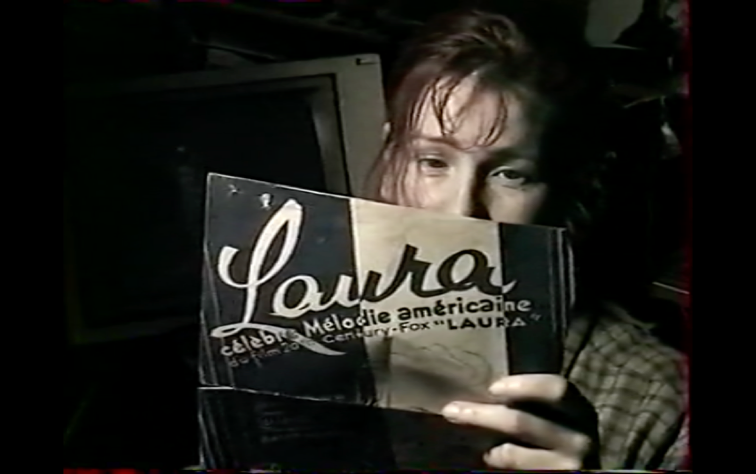

Cette explosion est aussi celle du cœur, qui ne peut supporter cet amour incommensurable pour Camelia/Camilia et Souad/Soad Hosni, elles aussi en exergue du récit. Assise dans une pièce sombre, à côté d’un incrusté en gros plan de l’œil de Souad Hosni, le film commence par Camelia/Myrna (et Souad) racontant la solitude de l’âge, qui lui font pleurer toutes les larmes de son corps. « Our lives end, the film doesn’t end », entend-on par la voix du narrateur, Fadi Abi Samra, qui parle encore une fois (comme dans Civil War, 2002) en ton nom, sur l’image d’une jeune fille en pleurs. Car cet amour sublimé est sans fin : femme/actrice intouchable, Camelia/Souad est aussi une image, une icône que l’on regarde, et qui ne peut être de chair et d’os, tout comme un amour qui ne peut être consommé. « Est-ce qu’on peut être aussi belle qu’une image ? Est-ce qu’on peut être aussi mémorable qu’une chanson ? », s’interroge Laura dans Level 5 de Chris Marker (1997), dont le prénom a été donné par son amant disparu, à la suite du film Laura d’Otto Preminger, « cette autre histoire de fantôme » (souligne Marker). Celle d’un détective qui tombe amoureux d’une défunte, ou plutôt de son image, une peinture qui prend vie, sous ses yeux, une femme qui sort de l’image. Pourrait-on être amoureux d’une image ? Cette image pourrait-elle prendre vie ? Celui qui a épousé Camelia, cette jeune femme à la beauté foudroyante dont l’histoire nous est contée par Fadi Abi Samra (à l’image, cette fois-ci), n’a pu supporter toucher cette icône. Par peur qu’il ne meure d’amour, un amour qui tue, il préfère s’en séparer, mais n’aimera qu’elle toute sa vie. Elle s’en retournera seule sur ce balcon qui surplombe la vallée, à regarder le monde, sans pouvoir le toucher.

Fadi

Level 5, Chris Marker, 1997

Laura, Otto Preminger, 1944

Cette lettre pourrait aussi commencer par les larmes de Tamer El Said, réalisateur égyptien d’In the Last Days of the City (2016), un autre film sur le désenchantement, et qui pleure à l’apparition de Souad Hosni durant le tournage de son film lorsqu’il était encore étudiant, ou lorsqu’il entend sa voix au téléphone. À l’écoute de cette révélation, cette femme qui sort de l’image, les yeux de son professeur s’emplissent d’une tristesse sans âge, se mêlant à la fumée dansante de sa cigarette. Ces ombres dansantes sont aussi celles qui consolent Camilia/Myrna. Seule, le jour de son anniversaire, elle s’enivre d’alcool alors qu’elle n’a pas l’habitude de boire, et allume les bougies qui révèlent soudain les ombres de ses statuettes sur le mur de son appartement à Dubaï. Elle change de position, et la fenêtre qui donnait sur les murs de la ville ouvre alors sur un paysage, un horizon nouveau. Déplacer le regard, pour mieux voir, et accepter le début et la fin d’un amour et d’une vie, qui recommencent.

Tamer

Camilia/Myrna

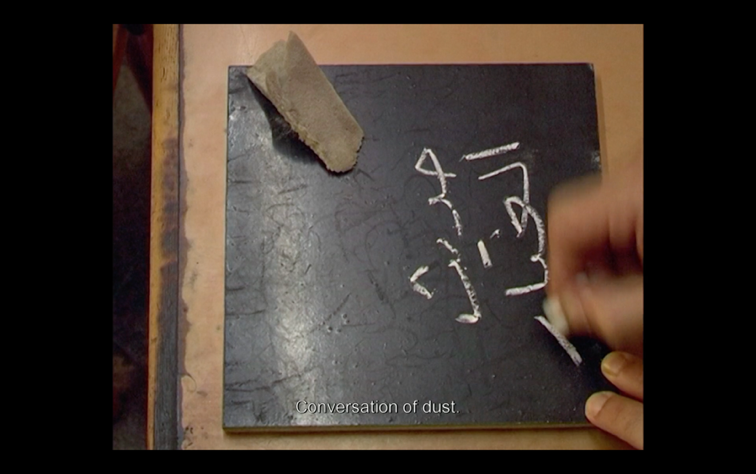

Commencement ou/et fin ? Partir ou/et rester ? Comment se décider pour un départ qui ne peut être qu’un retour perpétuel, dans ce monde à la temporalité inversée, où tout finit et recommence. On ne quitte pas Beyrouth comme ça, et Beyrouth ne vous quittera pas non plus. Camilia/Myrna le sait quand elle mentionne une vie possible au Canada, un départ qu’elle ne peut se décider à prendre. Ce jour d’anniversaire qui la fait tant pleurer est Un jour sans lendemain, titre arabe de ton film, Mohamed, mais aussi d’une chanson de Farid El Atrache et d’un film du réalisateur égyptien Henry Barakat (1961). Cette chanson sur l’angoisse de l’âge, celui qui te fait craindre de ne pouvoir réaliser un film de la même trempe que Tango de l’espoir, évoque ce jour qui revient, celui où on a vécu et où on vit encore, et qui fait de notre vie une illusion, un mirage 4 . « Mais que sont 10, 50, ou 90 ans sur cette planète qui a des millions d’années ? ». T’interroges-tu par ces « conversations de poussière » qui s’écrivent à la craie, menaçant de s’effacer ? Cette poussière même qui recouvre la pellicule cinématographique dans les salles d’archive, elle serait pour toi à l’origine de tout. Elle détériore et protège le film, une passion sans limites qui menace de détruire l’être aimé, comme tu le racontes à notre amie Carine :

La poussière est à l’origine, elle est l’origine même du monde, m’avait dit le cinéaste et écrivain Mohamed Soueid dans une conversation informelle. Quand nous tentons de la saisir, elle fait apparaitre au grand jour ce qui est secret, et qui nous en dit long sur notre lien possible au monde. Si la poussière pouvait parler, parlerait-elle d’une nostalgie pour un temps d’avant le Big Bang et la formation des planètes, ou bien ne décrirait-elle que le moment présent, celui qu’elle transforme elle-même de sa présence ? Il ajoute : on pourrait dire que la poussière, c’est le diable. Mais en réalité, je suis persuadé que la poussière protège le film, elle le couvre d’une telle passion qu’elle s’y accroche, s’y colle. Car la poussière est passionnée, et sa passion tuera sans doute le film laissé pour compte dans les archives. La passion conduit toujours à la mort, avait-il dit. Au fond, la poussière n’est pas l’ennemi du film, mais son amante, celle à laquelle il est impossible de survivre, the unbearable lover 5 .

conversations de poussière

Cet amour insupportable qui daigne nous détruire est sans doute celui qui stimule toutes ces particules d’images, de sonorités et de mots, que tu composes et recomposes de film en film, et que nous ne nous lassons pas de (re)voir au risque, pour nous aussi, de disparaitre. Mais qu’est-ce qu’une vie ou un film sans cette passion qui fait vivre et mourir en même temps, perpétuellement ? Peut-être que toutes ces images et ces lettres de poussière ne sont autres que le reflet de notre propre vie, rêvée et vécue, inlassablement.

Affectueusement,

Ghada Sayegh

*

Chère Ghada,

Il m’a fallu longtemps pour répondre à une lettre aussi généreuse que la tienne. Je n’ai pu m’empêcher de me dire qu’il n’y avait rien à rajouter, puisque tes mots m’ont autant parlé à moi qu’à l’ambiance mélancolique de mes films.

L’écriture exige en général un certain niveau de discipline qui s’avère indispensable si l’intention de l’auteur est de se distinguer en tant qu’écrivain créatif. Il y a beaucoup de complaisance dans cela ; toutefois, l’écriture est une tâche méticuleuse qui demande énormément de temps et nécessite de lutter contre notre propre être, nos démons cachés et nos désirs inavoués, et ceci sans parler de l’effort mis en œuvre pour forger un style unique. C’est en somme un travail secret qui requiert un isolement, avant que l’œuvre finale ne puisse être dévoilée et disséminée. Une fois la tâche terminée, un autre combat nous attend : le retour à la normale. Dans ce contexte, et quelle que soit l’issue du processus créatif, nous découvrons au fil du temps que deux types de mémoires se sont constitués : la mémoire préservée dans la version finale de notre œuvre matérielle, et la mémoire qui s’est sédimentée dans notre inconscient au cours des phases de la production de cette œuvre. Pareille constatation ne concerne pas seulement l’écriture, mais s’applique également à la réalisation de films ainsi qu’à d’autres activités intellectuelles et artistiques. Nous nous retrouvons ainsi face à deux réalités : d’une part, une mémoire achevée ; d’autre part, une mémoire qui n’a pas été incluse dans le produit final ne cessant de flirter avec vous pour vous séduire, vous suggérant malicieusement d’envisager, par un nouvel essai, de creuser dans la mémoire accomplie. En ce qui me concerne, le dilemme se pose dès que nous terminons un livre ou un film. Nous reconnaissons alors immédiatement que le livre/film est né, et qu’il faudrait le maintenir en vie dans les archives, que ce soit sur une étagère ou dans le cloud. Tôt ou tard, nous nous trouvons devant l’obligation de préserver le « corps » de la mémoire achevée dans les conditions les plus propices à assurer sa pérennité — ou la continuation de son existence posthume. Et tôt ou tard, nous devenons infectés par ce sentiment et ce fait macabres : la transformation dudit corps en un souvenir lointain que nous tentons de faire revivre avec acharnement, encore et encore. Cela pourrait par exemple expliquer pourquoi il y a tellement de remakes au cinéma et à la télévision, et que l’on réédite si souvent les livres. Je sais que je ne devrais avoir aucune raison de refuser la préservation de mes films. Il me faut pourtant avouer que toute cette idée de la conservation des archives me fait peur. Elle me fait l’effet des soins de conservation destinés à préserver les corps des défunts. Retirer un film de cette morgue institutionnalisée provoque infailliblement le sentiment le plus intime dont on puisse être infecté. Il est vrai que j’ai souvent travaillé sur des documents d’archives. Cependant, afin de surmonter tout sentiment de traiter tel matériel comme un corps intact ayant déjà atteint le terme de sa vie, je m’efforce généralement d’ajouter mes souvenirs personnels relatifs à ce matériel, d’introduire dans ce dernier des histoires qui ne lui sont pas nécessairement liées, mais qui lui donneront immanquablement une nouvelle forme. Tu sais que parmi les outils dont dispose le monteur se trouve cette technique bien connue et excessivement employée qu’est « l’accéléré » (time-lapse). Lorsque j’ai lu les phrases de mon entretien avec Carine Doumit qui sont citées dans ta lettre, j’ai été stupéfait de me rendre compte que j’avais pu prononcer ces mots sans préparation ou sans les avoir écrits à l’avance. Je crois que certains réalisateurs pensent beaucoup aux « images en accéléré » (time-lapse) et très peu à la « perte de mots » (word lapse) — et donc aux « trous de mémoire » (memory lapse). Mon plus grand souhait est que nous laissions nos souvenirs flotter dans l’espace, sans leur imposer de frontières, sans les classer dans les archives. Imagine comme il serait merveilleux et poétique de laisser nos souvenirs se mouvoir librement dans l’air, par-dessus les « nuages » (clouds).

Bien à toi,

Mohamed

Notes

- Paroles de la chanson Laura de David Raksin, composée pour le film Laura d’Otto Preminger, 1944. ↩

- Ghada Sayegh, « La trilogie autobiographique de Mohamed Soueid, Atlas d’images », Hors Champ, Juillet/Août 2017, dossier « Le cinéma documentaire au Liban ». « L’image se crée pour Soueid comme un geste d’amour, pour les absents et ceux qui restent, qui n’en finissent pas de s’avouer cet attachement beau et triste. Des poèmes d’images et de mots, comme ceux du « cercle des poètes disparus » comme il les nomme, qui chante le monstre du temps qui passe, tout en soulignant la fragilité de ces vers qui s’émiettent ». ↩

- Mohamed Soueid, « Mon premier baiser », Hors Champ, Janvier/Février 2021. ↩

- Mots inspirés de la chanson Un jour sans lendemain de Farid El Atrache, écrits par Kamel El Chenawi. ↩

- Carine Doumit, « Vers le rouge, ou La rétraction de l’univers selon Jeanne Dielman », Hors champ, Janvier/Février 2022, dossier « Circuler dans les archives du cinéma : rencontres, gestes et affectivités ». ↩