UNE RENCONTRE AVEC PÉTER FORGACS

Nous publions ce mois-ci trois entretiens, réalisés au cours de la dernière année, avec quatre artistes majeurs qui pratiquent tous, sans s’y limiter, et malgré leurs différentes approches, un certain art du remploi d’images : réutilisation de films amateurs des années 30 et 40 (Péter Forgács), réutilisation du cinéma hollywoodien des années 40 et 50 (Matthias Müller et Christoph Girardet), réutilisation des « images opérationnelles » militaires, télévisuelles, carcérales (Harun Farocki). Chacun de ces artistes éclaire également une des facettes de cette relation contemporaine des cinéastes au musée (tous ces cinéastes ont réalisé des installations muséales).

La publication conjointe de ces trois entretiens, plutôt que d’inciter des fraternités indues, vise plutôt à mettre en lumière la fécondité de pratiques qui se situent au cœur d’une réflexion sur l’image, le cinéma et les médias, sur la place, ostentatoire ou secrète, qu’ils occupent dans notre culture et qui façonnent, sur bien des points, notre mémoire et notre relation à l’Histoire.

Les autres textes :

[2 × 2 : DEUX SOIRÉES EN COMPAGNIE DE MÜLLER ET GIRARDET->289]

[D’une image à l’autre: CONVERSATION AVEC HARUN FAROCKI->290]

_____________________________________________________________________

Cet entretien a été réalisé le 15 novembre 2006 à l’occasion du passage à Montréal de Péter Forgács dans le cadre des 9e Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Une fort judicieuse sélection de ses films ainsi qu’une classe de maître permit au public de se familiariser avec ce personnage-clé du cinéma contemporain, à mi-chemin entre le documentaire et le cinéma expérimental. La revue électronique Hors champ, qui s’intéresse depuis longtemps à la question des archives, du recyclage et de l’Histoire a décidé de le rencontrer.

-

Hors champ : Vous travaillez avec des films amateurs depuis plus de vingt ans. Vous avez aussi œuvré dans les domaines des arts visuels et de la musique. Je me demandais comment ces pratiques-ci ont influencé et éventuellement changé la façon dont vous percevez, approchez et utilisez le matériel des films amateurs ?

Péter Forgács : Je n’ai pas vraiment eu d’alternative. On ne peut pas dire que j’avais une vision du film amateur et que cette vision a évolué. Je suis plutôt arrivé à ce matériel via les mouvements Fluxus et l’art conceptuel. Cela diffère inévitablement d’un point de vue anthropologique ou sociologique, ou même du point de vue d’un cinéaste documentaire. Pour moi, tout commence avec la question « Qu’est-ce qu’un objet trouvé ? » Qu’est-ce que trouver un objet et le placer dans un autre lieu en un autre temps ? L’exposer dans un contexte autre, non conventionnel, non accepté, non utile, non pratique, non fonctionnel, non familier. Il n’y a donc pas eu de changement fondamental dans mon travail. Ça ne veut pas dire que je ne possède pas de photos de famille moi-même, par exemple. Mais l’emploi de photos dans mes œuvres signifiait forcément que je les transposais dans un autre espace. Après plusieurs années d’expérimentation, d’observation et d’absorption, j’ai conquis différents territoires, comme la musique et l’art de raconter des histoires, lesquels se sont noués à mon intérêt particulier pour l’histoire. En fait, collectionner des photos et en faire des collages est une pratique habituelle depuis les débuts de l’avant-garde et du dadaïsme. On pourrait facilement en repérer l’histoire dans le dadaïsme, le surréalisme, l’avant-garde russe, dans la photographie telle que pratiquée par Man Ray, Moholy-Nagy et tous ces gens qui fréquentaient le Bauhaus, pour qui le recyclage était une façon normale d’utiliser les images. Alors, pour moi, les films amateurs, les films de famille, dans leur banalité, étaient une autre forme d’objet trouvé. Ce « déplacement » m’intéresse dans ses rapports au lieu et à l’époque, à certaines conditions historiques. Il est lié à mon intérêt particulier pour la psychologie et la psychanalyse, pour le passé « interdit », l’écriture orwellienne de l’histoire hongroise, les mouvements d’avant-garde en cinéma, en photographie, en musique. Donc, en bref, les films amateurs ne me semblaient pas un matériau de travail particulièrement intéressant en soi. Au début, il s’agissait seulement de les collecter.

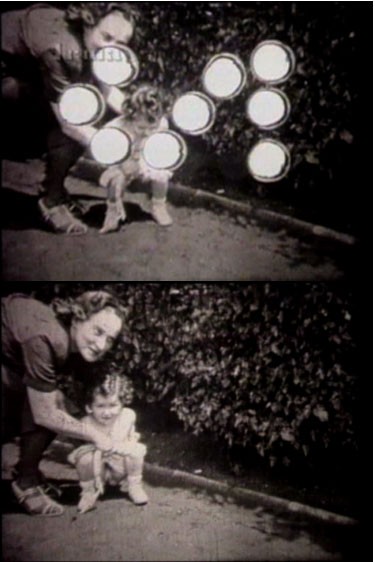

© Péter Forgács, Angelo’s Film, 1999

HC : Pourriez-vous nous parler de vos influences et de la façon dont, en fait, vous avez commencé à utiliser les films amateurs dans la création de vos propres films ?

PF : Il y eut trois influences importantes. Quatre, en fait. Premièrement, il y avait un mouvement de cinéma d’avant-garde en Hongrie, associé au studio Béla Bálazs. C’était un studio indépendant – sans doute le seul dans son genre dans le bloc soviétique d’Europe de l’Est – qui fonctionnait avec de l’argent de l’État, sous un conseil de jeunes cinéastes fraîchement sortis de l’académie, qui n’avaient ni les moyens ni l’autorité pour obtenir des fonds du gouvernement hongrois dans le but de faire des films de fiction comme ils le souhaitaient. Le Studio Bálazs était alors une sorte de terrain de jeu doté d’une infrastructure considérable. C’était un studio de cinéma d’avant-garde, chose introuvable en Europe de l’Est. Il est important de signaler que ceci se passait sous le régime soviétique, chaque nation ayant un différent type d’esclavage ou de pseudo-liberté.

Ce studio, dans les années 1960, 1970 et 1980, était le seul endroit où les films – à petit budget – étaient censurés après avoir été faits. Tous les autres studios du bloc soviétique, incluant la Hongrie, devaient envoyer leurs scénarios à l’agence de censure du cinéma. Une vraie bonne méthode communiste pour contrôler les idées. Ce qui veut dire que l’industrie cinématographique hongroise, quoi qu’on en pense – et ça vaut pour des gens comme Jancsó ou Monsieur Szabó – fonctionnait dans un cadre de production censuré. Le cinéaste écrivait un scénario, se censurant déjà ; puis un comité [le Studio Dramaturgical Committee] faisait des commentaires, lesquels pouvaient être d’ordre dramatique ou politique ; puis le censeur du cinéma et le Ministère de la culture se prononçaient aussi : ceci peut aller, ceci ne va pas, etc. Et même une fois fini, le film était souvent censuré.

Maintenant, le studio Bálazs avait peu d’argent. Sur papier, le studio entier fonctionnait avec l’équivalant d’un budget de long métrage. Mais les scénarios n’étaient pas censurés par les autorités. Simplement, lorsque les films étaient finis, la censure les classifiait : ils étaient interdits, ou limités à des circuits fermés, ou carrément détruits. Ceci veut dire qu’il existait un studio de cinéma où des films d’avant-garde très intéressants étaient créés, en même temps que Jonas Mekas, Stan Brakhage et tous ces artistes incroyables qui faisaient des films – à leur frais – aux États-Unis.

Mis à part les fictions et les documentaires conventionnels, il y avait, dans le studio Bálazs, un groupe appelé K-Three [K-Trois] qui s’intéressait au cinéma expérimental. Le type qui a fondé ce groupe s’appelait Gabor Bódy. On écrit son nom comme « body » avec un accent sur le “o”. Gabor Bódy était un cinéaste extrêmement talentueux, avec une formation en philosophie et en linguistique. Il était théoricien et cinéaste. Il s’est suicidé en 1985. On a su plusieurs années plus tard qu’il avait été espion pour la police secrète. Il se croyait très lucide – un de ces paradoxes de l’histoire. Je crois que c’est la raison de son suicide. La police n’avait que faire de lui après 1983 ; il a donc été exempté de ses fonctions. Mais il n’a pas pu tenir le coup, parce qu’il avait rédigé des rapports secrets sur ses amis et ses collègues. Ça, c’est seulement une facette de Bódy. D’autre part, il a fait des films d’avant-garde très audacieux, il a organisé des événements, il a invité des musiciens et des écrivains au studio Bálazs pour les encourager à faire des films expérimentaux, comme ceux que faisait Brakhage exactement au même moment. Il a mis en valeur le travail de ces poètes avant-gardistes, ce qui, à l’époque, était un territoire tabou. Ce furent toutes des influences très importantes pour moi.

L’autre raison pour laquelle j’ai donné tant de détails sur le personnage de Gabor Bódy, c’est qu’en 1978, il a fait un film intitulé Private History en collaboration avec le cinéaste Péter Timar et ce film était composé de matériel d’archives (found footage). Bódy avait placé une annonce dans les journaux et avait collecté des films qu’il a par la suite transférés en 35mm. Private History était un film d’une trentaine de minutes qui proposait une façon nouvelle et unique de regarder ce matériel, de l’utiliser. Bódy était une sorte de gazelle, qui sautait d’une thématique ou d’une pratique à une autre. Et ce genre fut un parmi plusieurs qu’il a explorés. Donc, ça c’est une de mes premières influences.

Deuxièmement, il y a eu une collection de photos, appelée Horus, compilée par l’excellent directeur photo Sándor Kardos et un petit groupe d’assistants. Le nom de ces archives privées fait référence à un symbole de l’Égypte antique, l’Œil du dieu Horus 1 . Kardos collectionnait des mauvaises photos, des photos ratées, où la tête est coupée, où les personnes ont bougé, etc. Il a collectionné des milliers de photos parce qu’il disait que l’erreur, c’est le doigt de Dieu. L’erreur naît du moment où ce n’est pas le photographe mais Dieu qui appuie sur le bouton. Habituellement, on jette ces photos. Donc, c’est grâce aux archives Horus et au film Private History que j’ai eu l’idée de collectionner des films amateurs. Et mon attitude n’était alors ni anthropologique ni reliée à quelque désir d’historiographie de la famille ; je ne considérais pas non plus, au début, d’en faire une banque d’archives. Mais il y avait quelque chose qui m’interpellait : c’était fascinant de regarder ces films. Et les troisième et quatrième influences, ont trait à la psychologie, laquelle fut supprimée de l’histoire de la Hongrie durant cette époque « orwellienne » où le passé était contrôlé par les régimes socialistes officiels, par les agences culturelles et la police culturelle.

© Péter Forgács, Angelo’s Film, 1999

HC : La psychanalyse, considérée comme une science bourgeoise, était aussi interdite, n’est-ce pas?

PF : La psychanalyse était interdite, oui. Il est très important de dire que le passé était sous contrôle. Ces bourgeois avec leurs caméras, toute la classe moyenne des années 1930 et du début des années 1940 a été sévèrement punie après la seconde guerre mondiale. Ils ont été saccagés, expulsés de chez eux et leurs propriétés ont été confisquées. Dans un sens, le passé devait être interprété par le biais de l’idéologie communiste. Alors, voir le citoyen dans ces portraits par lui-même, dans ces films, montrait une autre Hongrie, une Hongrie interdite, une Hongrie intime – j’ai donc trouvé le titre grâce à Private History. Mais pendant que je collectais ces films, je ne savais pas comment les utiliser. J’ai alors pensé à établir une banque d’archives pour rassembler ce passé interdit, j’ai fait des entrevues avec les familles, j’ai aussi collecté des photos, etc. À l’époque, j’avais un emploi à temps partiel : un contrat de trois mois qui a été renouvelé pendant 12 ans. Ceci, pour la raison que mon supérieur, le directeur de l’Institut de recherches en culture, savait que j’étais une personne « intéressante », mais pour se protéger des agents de l’État, il ne m’offrait pas de poste permanent. Ainsi, il pouvait toujours dire à la police secrète que je n’étais là que pour trois mois. Ce fut, pour moi, une chance inouïe, car j’avais le revenu minimum pour vivre et du temps libre pour constituer cette banque de films amateurs.

HC : Le premier usage que vous avez donné à ces films amateurs consista à les projeter durant des performances musicales. Je crois savoir que vous collaboriez avec un groupe de musique d’avant-garde, nommé 180. Est-ce que les projections étaient liées à ce groupe ?

PF : Elles ne l’étaient pas de façon directe, mais indirecte. Car 180, qui était un groupe de musique minimaliste, comptait Tibor Szemzõ parmi ses musiciens et c’est avec lui que j’ai commencé à travailler sur ces performances en 1984, en dehors des activités de 180. C’était un exceptionnel groupe de musique, qui jouait surtout de la musique minimaliste hongroise, mais aussi des auteurs comme Riley, Cage, Glass.

Les performances que nous faisions avec Tibor étaient influencées par le mouvement Fluxus. Je lisais des textes, je dansais, je peignais. Et ces films étaient projetés sur un écran pendant que, par exemple, je lisais des passages du thésaurus, créant des associations. C’était un peu la rencontre accidentelle de la botte et du parapluie sur la table à manger. Ou était-ce une table d’opération ? (rires) Nous faisions ces performances dans des clubs, dans la scène underground. En 1985, quand j’ai enfin eu un passeport qui différenciait la Hongrie de l’Albanie, de la Russie, de tous les communismes fascistes – La Hongrie pratiquait un communisme rose – nous avons pu sortir du pays et présenter nos performances en Allemagne, en Autriche et en Hollande, dans des petits endroits underground. Et durant quatre ans nous avons travaillé et présenté différentes sortes de performances. Ces performances, maintenant que j’y pense, étaient une sorte de labo : un travail de laboratoire utilisant musique, images et textes. Mélanger des œuvres publiques aux fluctuations de la musique minimaliste et au matériel – qui était parfois monté, parfois pas – des films amateurs, m’a montré, ou plutôt nous a montré, comment ces éléments pouvaient prendre différentes significations. C’était vraiment une rébellion peu conventionnelle contre le sens conventionnel, ou contre le cadre conventionnel de production de sens. Ainsi, cet agencement de textes narratifs, d’images narratives montées et d’un déroulement musical accidentel, créait une texture qui produisait clairement un langage.

Et quand j’ai reçu une bourse du Ministère de la culture en 1988… Cela aussi, comme tant d’autres choses, fut un étrange accident. D’abord, j’ai croisé un type que je connaissais, dans la rue. Nous avons causé et il m’a demandé ce que je faisais. J’ai répondu « Je collecte des films amateurs, ils sont saisissants et très intéressants. » Il m’a alors dit « Ah, ouais ? Je travaille à l’agence de censure du cinéma, au Ministère de la culture ». Nous étions en 1988 et le régime soviétique était déjà en train de faiblir. C’est d’ailleurs l’année même où ça a commencé. Ça se sentait dans l’air, le régime n’allait pas durer longtemps. Et ce type m’a suggéré de demander une bourse. C’était très intéressant de voir qu’une personne comme lui, dans la jeune trentaine, avec son goût particulier, travaillait dans un département où d’habitude on n’embauchait que des grossiers bureaucrates, avec qui il est impossible de négocier. Il m’a dit d’écrire un projet. J’ai écrit une page, la lui ai donnée et il m’a dit « Je ferai transférer cet argent au studio Béla Bálazs ». Donc c’était vraiment un miracle. C’était la possibilité de faire autre chose que des performances à fin ouvertes, avec musique et lecture et improvisations, etc. J’ai alors été forcé de chercher une forme. Il y en avait une, dans un sens. La musique étant un art qui se déroule dans le temps, elle a un début et une fin. Puis vint la grande question : « Sur quoi dois-je me concentrer ?» Dois-je travailler avec un flux d’images ou seulement en garder une ? Serait-il possible de choisir des collections de famille et créer des histoires séparées ? J’avais déjà quelques collections préférées, que je trouvais très bonnes. J’avais fait quelques entrevues, obtenu l’autorisation d’utiliser le matériel. J’avais une monteuse professionnelle… désormais tout semblait possible.

Je n’avais pas vraiment fait beaucoup de films auparavant. Je n’avais fait que quatre courts-métrages au studio Bálazs. C’était là une autre caractéristique fort intéressante du studio Bálazs : que des gens ne provenant pas d’une école de cinéma pouvaient y faire des films. C’était un endroit où des gens comme moi, qui n’avaient pas les moyens de suivre une formation en cinéma, pouvaient travailler. On arrivait au studio avec un projet, et s’ils l’aimaient, eh bien on faisait un film. Le studio avait aussi un conseil collectif qui était renouvelé aux deux ans ; on pouvait en faire partie, être membre du conseil. On y trouvait un amalgame étonnant. Des musiciens, des écrivains, des vrais précurseurs, certains d’entre eux étaient dans la soixantaine, d’autres étaient beaucoup plus jeunes, tous pouvaient travailler au studio. Bref, c’était un endroit incroyable. Bien sûr, l’État communiste pouvait le contrôler, puisque les films qui s’y faisaient n’étaient pas présentés au grand public : qui voudrait regarder de telles bêtises, des films d’avant-garde, de la musique répétitive ? Qui voudrait regarder des gens sortant d’une station de train pendant une demi-heure, comme dans Empire ? Nous étions au courant de ce qui se passait en Allemagne, en France, à New York, parce qu’il y a toujours eu des contacts, avec la Pologne aussi, qui avait une cinématographie expérimentale très forte parce que, chez eux, ce n’était pas interdit.

Alors, brièvement, pour ce film [Private Hungary], j’ai travaillé avec une monteuse professionnelle, Màrta Révesz. Elle était monteuse de documentaires pour la télévision de l’État. Le film a fini par être une coproduction avec la télévision. Avec l’argent que le ministère avait versé au studio Bálazs, nous avons signé un contrat avec la télévision selon lequel ils nous donnaient un studio de montage et un monteur. J’ai commencé par faire un pré-montage du matériel transféré sur des VHS avec time code. La monteuse était là chaque matin à 9 heures pile, ce qui était un peu perturbant parce que, bien sûr, je peux me lever à 6 heures, ou à 7 heures, mais mon cerveau n’est pas à son meilleur… Alors quand elle disait « Bon, quelle est la prochaine coupe ? », ça m’obligeait à prendre des décisions. Ce fut une excellente école.

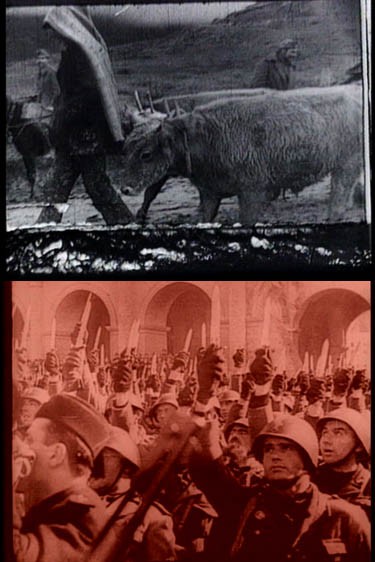

© Péter Forgács, Free Fall (Private Hungary 10), 1996

HC : Donc, c’est comme ça que vous avez fait le premier Private Hungary (1988).

PF : Oui…

HC : Vous avez parlé de la synchronicité du studio Béla Balázs avec le cinéma underground qui se faisait en Europe et à New York durant les années 1970 et 1980. il y a une autre synchronicité au sujet de laquelle j’aimerais vous entendre. Je m’intéresse beaucoup à cet usage contemporain de l’image recyclée. Depuis la fin des années 1980 et au cours des années 1990, beaucoup de cinéastes utilisent des films amateurs, de la pellicule trouvée, des films nitrate abîmés par le temps. Je pense à des cinéastes comme Bill Morrison, Angela Ricci-Lucchi, Yervant Gianikian, Gustav Deutsch et bien d’autres, dont il a déjà été question dans les pages d’Hors champ. Il semble y avoir un intérêt renouvelé pour le matériel d’archives, de la part d’artistes qui ne sont pas des documentaristes, ni des anthropologues ni des historiens. La plupart de ces gens proviennent des arts visuels, ou des arts de la scène, et ils se réapproprient ce matériel d’une façon qui leur est personnelle, qui ouvre à quelque chose qui va au-delà de la simple illustration documentaire. C’est ce mélange d’esthétisme et d’une sorte de recyclage moderniste, plus quelque chose qui à trait à l’histoire du cinéma, à la re-capture d’un passé qu’on re-expose de différentes façons. Je suis curieux de savoir comment vous percevez ce phénomène culturel. Au passage, un ami qui vient de rentrer de Budapest m’a dit qu’il y a, en Hongrie, une chaîne du câble qui ne présente que des films amateurs… cela participe du phénomène auquel je faisais référence…

PF : Bon, la chaîne en question s’appelle Film Museum et, vraiment, ils ne sont pas trop exigeants. Ça sort du tube en pelletées, quoi. Tout y passe. Ils mettent de la musique pop, avec ces films amateurs pour remplir les trous entre les vieux films qu’ils passent. L’idée leur a d’ailleurs été vendue par un ami, quelqu’un qui a restauré des films pour moi pendant plusieurs années. Quand j’ai fait ma résidence au Musée Getty pour une période d’un an, je ne pouvais plus lui offrir du travail, alors il m’a demandé s’il pouvait continuer à utiliser l’équipement. Et j’ai dit oui.

HC : Vous voulez dire les films ?

PF : Non, pas le matériel, l’équipement. Cette chaîne a suffisamment d’argent pour placer des annonces et collecter des films amateurs. Or ils font preuve d’une absence complète d’imagination et de perspicacité. On y voit des gens qui font ceci et cela, ils jouent au tennis, vont en Italie, parfois il y a des beaux plans en noir et blanc, mais tout est fait sans soin : mais tout est plutôt bas de gamme. C’est une simple juxtaposition, sans intelligence. Et ces mêmes gens font aussi des émissions de cuisine, sur l’art de dresser une table, décorer votre appartement. Mais bon, à part ça, ce sont des gens très gentils ; seulement ils ont des goûts très superficiels…

HC : Est-ce que cette chaîne montre vos films ?

PF : Non. Ils me l’ont demandé une fois et je leur ai dit qu’il y aurait des frais. Mais comme ils peuvent obtenir plein de films gratuitement, ils ont laissé faire… Donc, d’un côté, c’est une initiative positive, puisque ces films des années 1950, 1960, 1970, sont préservés. Mais la plupart d’entre eux sont des films de voyage ennuyeux. Deux heures en Bulgarie, sur le bord de la mer, Johnny et Niki nagent, ou Janos et Melinda… Mais il est intéressant de remarquer que l’influence que j’ai reçue de Gabor Bódy s’est retournée : c’est devenu un peu commercial, ces gens touchent la surface, ils la grattent un peu mais ils n’en font rien. On regarde ça cinq minutes et on éteint. C’est le genre programme de minuit soporifique. Et s’ils y ajoutaient de la bonne musique, ça deviendrait facilement un spectacle de discothèque. Peu importe, cette chaîne existe, c’est vrai. Quelle était votre question ?

HC : Elle faisait référence au phénomène plus large, du remploi des films amateurs.

PF : Oui, Morrison et les autres. C’est comme les dadaïstes, qui re-conceptualisaient des photos trouvées. Morrison, Ricci-Lucchi et Gianikian, Gustav Deustch et tous ces gens sont en train de faire la même chose avec des images en mouvement… Donc, d’un côté, il y a le cinéma documentaire, où l’on utilise ce matériel pour illustrer quelque chose, une réflexion, une biographie personnelle, une idéologie, ou simplement pour accompagner du blabla. L’autre axe serait cette pratique expérimentale où le matériel est complètement soustrait à son contexte social, culturel et psychologique, pour créer une expression personnelle. Et je pense être un troisième axe – donc c’est un triangle. Je ne prétends pas illustrer quoi que ce soit. Mais, en ce qui me concerne, une pratique avant-gardiste ne se suffit pas. J’aime beaucoup les films des Gianikian [Angela Ricci-Lucchi et Yervant Gianikian], mais après un moment, je les trouve vides, complètement vides. Parce qu’ils me laissent seul. C’est comme regarder une exposition. Je me rends compte que je suis devenu totalement corrompu et désenchanté. Aujourd’hui, si je visite un musée d’art contemporain, il y a une ou deux choses qui peuvent m’intéresser. Je ne comprends plus comment certaines œuvres ont pu me plaire auparavant. Je les trouve complètement vides. Très peu de choses sont encore porteuses pour moi. Ce matin, j’ai vu à la télé que le Mao Zsetung d’Andy Warhol a été vendu à 17 millions de dollars, et que sa Marilyn Monroe a été vendue à 15 millions… et je me suis dit « en effet, ce sont des œuvres vides ». Mais cela ne veut pas dire que ces artistes se trompent, c’est simplement une autre façon d’utiliser le matériel. Disons, il y a des poètes qui écrivent sur les arbres, d’autres écrivent sur le gazon, c’est tout.

© Péter Forgács, The Danube Exodus, 1998

Mais, pour moi, aller plus loin signifie d’adopter une attitude lacanienne ou foucauldienne envers le matériel originel. Ça implique de regarder au-delà de la surface. Ce n’est pas un simple gadget, un jeu où l’on emploie des ralentis, par exemple, pour l’exposer après. Ce n’est pas un simple musée. Je perçois le travail des Gianikian comme un musée, un musée avant-gardiste et sonore du passé. Il y a quelque chose qui différencie mon travail du leur, c’est cette notion de passé interdit, prohibé. Ceci veut dire que l’ego refoulé, les sentiments refoulés des personnes se trouvent exprimés dans ces films, dans ces journaux spontanés, dans un pays où le passé a été refoulé. Il y a donc une sorte de double refoulement du conscient à l’inconscient. Les significations sont cachées et la quête de sens implique qu’on ouvre le trauma. On ne parle pas ici de trauma au sens classique, lié à un viol ou à une agression, par exemple, ou à une autorité paternelle kafkienne ou au complexe d’Œdipe. Mais ce bonheur immense et banal qui émane des anciennes images, cet ennui du passe-temps, cette découverte de moments perdus, tout cela m’en dit plus que le simple fait de les exposer comme des tableaux sur un mur. Voici un bon exemple, c’est drôle et joli. [Il signale une image sur le mur.] Et vide. Et, donc, pour moi, ce vide doit être créé dans le film, parce que ce vide est le lieu du crime. Ici, je ne vois pas le lieu du crime ou de l’événement, parce que tout est bien. Dans les œuvres des Gianikian, le vide est vide, il devient une chose en soi, une chose artistique, un geste artistique.

HC : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous sur ce point, mais ce n’est peut-être pas très grave. Dans Dal polo all’equatore, entre autres, ils utilisent ce matériel tourné par Luca Comerio, qui documente le colonialisme de façon très puissante, et ils le placent dans un nouveau contexte grâce à des techniques comme le ralenti et l’ajout d’une trame sonore. Ces images se trouvent ainsi rescapées du discours colonialiste cliché. Il s’agit du dévoilement d’une idéologie.

PF : Écoute, j’adore regarder ces films parce que c’est comme un cadeau. Mais des films comme Future is Behind You d’Abigail Child, ou The Smell of Burning Ants de Jay Rosenblatt, ou Nobody’s Business d’Alan Berliner, ou les films de Peter Delpeut, le cinéaste hollandais… Ces cinéastes en font quelque chose qui dépasse le matériel en soi. Les artistes comme Gianikian et Morrison croient que le matériel en soi, dans sa clarté puritaine, est suffisant. Alors le spectateur est là avec sa contemplation, dans le grand néant Zen. Les gens comme Gianikian supposent qu’on sait qui a filmé ces images – c’est là leur rectitude politique. On est censé savoir et alors on peut les situer idéologiquement. Je n’insinue pas que je doute du jugement et des connaissances des spectateurs, mais il est important pour moi de raconter une histoire. Disons, une fiction.

HC : Me basant sur les films que j’ai vus, il semble que vous jouez avec deux types de structures : l’une verticale et l’autre horizontale. Dictionnaire bourgeois [1992] a une structure qui rappelle la libre association à l’aide du thésaurus. Ce n’est pas un film chronologique. Tandis que des films comme Perro Negro [2005], Angelo’s Film [1999], Exode sur le Danube [1998], entre autres, nous portent des années 1930 et 1940 vers cette tragédie que, nous le savons, va bientôt arriver. Un élan narratif conduit ces images. À quel moment choisissez-vous la façon d’organiser le matériel ? Travaillez-vous de façon différente selon le type de structure ? Voyez-vous des similarités…

PF : Avant tout, il faut spécifier que parfois je travaille librement, tandis que d’autres fois je travaille sur commande. Quand la chaîne culturelle hollandaise m’a demandé de faire Angelo’s Film, il m’a fallu leur vendre une histoire, bien sûr. Ça veut dire que je reste libre quant à l’approche, mais je dois toutefois leur proposer une histoire intéressante, qui est arrivée quelque part, qui montre quelque chose. Ça ne veut pas dire que je sers les besoins de la télévision, mais que, simplement, le film répond à certaines règles. Il doit se conformer à une certaine durée et il doit raconter une histoire.

© Péter Forgács, Bourgeoisie Dictionary (Private Hungary 7), 1992

Le film sur Wittgenstein [Wittgenstein Tractatus, 1992], par exemple, fut une commandite de la télévision hongroise, dans une période assez glorieuse, juste après le communisme et juste avant que les partis commencent leurs bagarres pour utiliser la télévision à des fins de propagande – des nationalistes conservateurs ou des post-socialistes ou que sais-je. Il y a une guerre culturelle en Hongrie, dans tous les pays d’Europe de l’Est. Et nous ne pouvons l’éviter. Les partis politiques exercent une pression énorme sur les médias. C’est comme en France en 1968, quand De Gaulle a renvoyé le personnel de la télévision française, ou comme en Italie sous Berlusconi. La lutte est constante dans les nouvelles démocraties européennes et est-européennes. Mais votre observation est très bonne. En effet, j’expérimente avec ce langage. Et quand je travaille librement, je veux toujours aller jusqu’aux limites du territoire que j’explore. Wittgenstein Tractatus est un excellent exemple, tout comme Bourgeois Dictionary, que parfois j’appelle Citizen Dictionary, parce le mot « bourgeois » a des connotations très négatives. Je veux dire, dans votre pays, si vous dites « bourgeois », on ne se fait pas une idée très positive. Je peux bien être perçu comme un petit-bourgeois d’un point de vue sociologique, mais en tant qu’artiste d’avant-garde, je suis indépendant, je suis donc un citoyen. Pour revenir à votre question, il est vrai que ces deux types de structure reviennent de temps à autre. C’est le cas de Bibó Reader [2001], qui est basé sur les écrits du philosophe István Bibó et dont la structure est plutôt verticale, comme dans Wittgenstein Tractatus ou dans Citizen’s Dictionary. Il m’importe, quand je fais quelque chose, de ne pas me répéter. Je ne veux pas faire de mon travail une sorte d’industrie, une production en chaîne d’histoires de famille divertissantes. Mais je tiens à trouver la libido derrière certains sujets, et c’est dans cet étroit terrain de jeu que je jongle, que j’explore le matériel trouvé, que j’essaie plusieurs choses. C’est un langage limité, parce que je n’utilise pas d’entrevues dans mes films. Ce ne sont pas des films sur les films amateurs du genre qu’on trouverait dans un documentaire : « Dites-moi, Monsieur Smith, que voyons-nous sur ces photos? » Et M. Smith qui répond « Oh, ça c’est moi quand j’avais cinq ans. Et mon père m’adorait, et là je suis en train de tomber dans la piscine. Et ça c’est ma mère avec son nouveau bracelet. » Je considère ces films-là tautologiques et ça ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est de trouver des cadres de travail différents pour ces sujets.

Mais ce n’est pas une page blanche. Je ne travaille pas dans la vacuité. Pour les premiers huit épisodes de Private Hungary [1988-1994], c’était facile parce que j’étais libre, personne ne me demandait ce que je faisais. Après le huitième épisode, j’ai perdu le soutien du studio et de la télévision. Alors je me suis retrouvé seul. J’ai dû apprendre à faire des demandes de subventions, à trouver des coproductions, plein de trucs comme ça. Avant je n’étais qu’un réalisateur, depuis, je suis devenu un réalisateur indépendant, c’est-à-dire que je dois trouver l’argent, les producteurs, les co-producteurs. C’est une tout autre affaire.

Ce n’est plus un terrain de jeu où je peux faire ce que je veux. Bien que je sois un artiste qui ne répond pas à de règles strictes, je subis fortement l’influence de ce cadre de travail qui change constamment – le financement, les demandes d’appui, la télévision, la présentation – et qui détermine ce que je suis en mesure de produire ou de créer. Si je dois passer trois à six mois dans une salle de montage, il faut que quelqu’un me donne l’argent pour le pain et le beurre, et pour le monteur aussi, et pour la salle de montage, etc. Conséquemment, cette histoire de films de famille plaît à la télévision, mais ça m’aura quand même permis de m’amuser avec mon petit cheval à bascule…

HC : En parlant de narrativité et de suspense, Hitchcock avait une façon célèbre d’expliquer la différence entre suspense et surprise : deux personnes sont assises à une table. Sous la table, il y a une bombe cachée. Si quand la bombe explose, le public ne savait pas qu’elle était là, alors nous avons affaire à une surprise. Or, si le public sait qu’il y a une bombe sous la table, alors que les personnages du film ne le savent pas, alors nous avons du suspense. Dans plusieurs sens, vos films ont cette dimension de « bombe sous la table ». Si on songe à The Maelstrom [1997], par exemple, on sait que ces gens sont des Juifs résidant en Hollande. On sait qu’ils pourraient bel et bien être détenus et envoyés dans un camp. On sait que cela est imminent. Puis, en août 1939 ils sont à Paris. On sait que le premier septembre approche… Je trouve la question du suspense ici extrêmement intéressante. Ça donne à ces images une profondeur, une préciosité… même dans leur banalité. Tout prend des nouvelles significations, précieuses parce qu’on sait que pendant que ceci arrive, ailleurs autre chose est en train de se produire. J’aimerais vous entendre sur la question du suspense. Vous avez tendance à ajouter, parfois laconiquement, des phrases comme « Le premier septembre, les Allemands rentrent en Pologne ». Cela imprègne les images de tension. Le voyez-vous ainsi ?

© Péter Forgács, Free Fall (Private Hungary 10), 1996

PF : J’ai mentionné aujourd’hui cet effet de suspense chez Hitchcock. Ce n’est pas une observation personnelle au sujet de mes films, mais plutôt celle d’un critique français au sujet de Wittgenstein Tractatus. Le problème, c’est que je déteste la notion de passe-temps. Je n’ai jamais réussi à avoir des bonnes vacances. Je veux dire, les gens travaillent et après ils voyagent à la Havane, ou aux Bahamas, ou ils partent à la pêche ou que sais-je. Moi, je ne peux pas. Le passe-temps, le loisir, c’est vraiment mortel pour moi.

HC : Et pourtant vous passez beaucoup de temps à regarder et à travailler avec des images de loisir, de vacances, de temps libres…

PF : Pour être honnête, je déteste quand ces gens vont à Paris et se prennent en photo face à la tour Eiffel. Je trouve ça dégoûtant, ignoble. C’est atroce mais c’est la raison pour laquelle je travaille avec ce matériel. C’est intéressant de voir comment les gens gaspillent leur temps, parce que, pour moi, la seule façon d’utiliser mon temps est de créer. L’art, le sexe et la bonne bouffe, et peut-être la conversation avec des amis, voilà les quatre choses qui sont intéressantes. Tout le reste est une simple perte de temps. Parce que la vie est très, très courte. Elle passe très vite. Je suis sûr que je ne vivrai pas aussi longtemps que j’ai vécu. J’ai 56 ans maintenant, j’ai dépassé la moitié de ma vie. C’est donc une perte de temps d’aller se promener, de jouer au tennis. Mais il y a des gens qui trouvent que je suis un idiot qui ne sait pas relaxer et qui pense toujours en termes de devoir. Quand je regarde les gens faire des choses banales, l’artiste Fluxus en moi dit « Mais non, bien sûr qu’ils ne sont pas idiots. » Et quand je regarde ces images au montage, je me dis « Quelle paix émane de ces moments, et ils rigolent… mon Dieu ». C’est le paradoxe. Je suis incapable de faire ça, d’avoir des vacances heureuses. Je deviendrais fou si je ne pouvais pas faire des trucs, si je devais rester sur le bord de la plage.

Quand on regarde d’autres gaspiller leur temps, on ne peut éviter de penser qu’ils ignorent qu’ils mourront demain (comme moi, bien sûr). Le programme est assez simple alors : Regarder ces deux films où la seconde guerre mondiale, la grande histoire qui, comme un train rapide, ou comme un tank, va écraser l’histoire privée. Et ça flotte, dans ces images banales, de moments heureux, de mariages, de bons soupers, de danse… le bébé dans son bain, ses premiers pas, toutes ces choses normales acquièrent soudainement un reflet différent, une lumière différente, un autre flash. Nous, les spectateurs, 50 ans plus tard, 80 ans plus tard, nous connaissons leur futur. D’abord, nous savons qu’ils sont morts, à cause de leur âge. Ils sont morts d’une maladie ou ils ont été tués. Peut-être, aussi, ils ont divorcé. Ils ont fait tout ce qui n’apparaît pas dans le film amateur. Le tabou, dans le film, c’est la chose mauvaise, négative, le divorce. On voit des mariages, des mariages et des mariages, et encore des mariages. Pas un seul divorce dans les films amateurs. Trouvez-moi un divorce. Des funérailles peut-être. Mais les funérailles, ce n’est pas la même chose que filmer la mère mourante. D’accord, Bill Viola l’a fait. Moi, quand j’ai apporté un appareil photo auprès de ma mère mourante, j’ai pas pu. Aucun de mes frères et sœurs n’avaient le courage d’aller voir. Moi, j’y suis allé avec un appareil photo et je n’ai pas pu… il y avait quelque chose de tabou, et j’admire vraiment Bill Viola pour cette œuvre que je trouve merveilleuse[Nantes Triptych, 1992]. C’est sa meilleure. Les autres sont du baroque décadent, eau et feu, désert, c’est un Greenaway devenu cinglé. C’est même pas baroque, c’est rococo. Mais cette œuvre-là est courageuse. Je m’estime chanceux d’avoir vu ça.

Pour revenir à la question de la banalité, de la quête de bonheur éternel. L’être humain est en lutte – je parle de la civilisation occidentale, de la culture judéo-chrétienne, où le rapport à la mort est complètement différent de celui qu’on trouve dans le bouddhisme ou l’hindouisme. Les Musulmans, même les Mexicains avec leur catholicisme particulier, ont un rapport différent à l’outre-monde, au monde des morts et des esprits. Nous refoulons, chaque jour, à chaque moment. Notre culture est de plus en plus bâtie sur l’oubli le plus complet du fait que nous sommes des êtres vulnérables, non infinis mais limités. Tout le culte de la beauté, de la jeunesse, de la consommation, du sport, du corps, mais aussi des religions comme le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, refoulent ce moment de reconnaissance d’une vie courte, limitée. Ces images sont une façon de refouler le trauma, de supprimer les mauvaises choses. Bien sûr, nous voyons des funérailles, mais ça reste une façon ritualisée de ménager la mort. Les portraits de famille, les photos, les films, sont des documents visant à nous prouver que nous sommes en vie, que nous sommes éternels. Mais, en fait, chaque fois que nous regardons les albums de famille de nos grands-parents, nous regardons un cimetière.

HC : Ne pensez-vous pas que filmer votre bébé au milieu de ce bouleversement historique puisse aussi être une façon d’affirmer la vie, la beauté ? Hitler vient d’envahir la Pologne et quelqu’un filme son bébé en train de pisser dans la rue. Il y a là quelque chose qui ressemble à un acte de résistance contre l’horreur et l’atrocité ?

PF : Ce n’est pas de la résistance. Ça fonctionne comme un contrepoint dans le film, mais ce n’est pas de la résistance….

© Péter Forgács, Bourgeoisie Dictionary (Private Hungary 7), 1992

HC : Mais pour les gens qui ont fait ces images ?

PF : Non. Ce n’est pas conscient. S’ils savaient ce qui les attendait, ils ne filmeraient pas ça. Ils ne filmeraient pas, ils fuiraient, ils se cacheraient. Il faut insister, dans cette partie, sur la construction logique et dramatique de nos vies, laquelle est toujours de l’ordre du passé. Nous regardons vers le passé et, tout à coup, nous y voyons une logique. Toujours. Quand nous réunissons ces photos, il semble logique que Jack ait rencontré Jill parce que c’était écrit dans le grand livre, ou peu importe. Alors que ce ne fut qu’un accident. Non seulement nous, les humains, écartons, refoulons les traumatismes du passé et l’idée de la mort, mais, aussi, nous construisons une logique à partir du passé et la projetons vers le futur. Vrai, nous faisons des plans pour aujourd’hui et pour la semaine prochaine, nous avons une pension de retraite, et tout ça. Mais nous avons aussi le ticket, nous allons quitter la vie. Ça, c’est écrit.

Alors en regardant une collection de films amateurs, on voit une sorte de logique, mais c’est une perspective inversée, c’est une construction narrative à rebours. C’est un roman. Le cinéaste avait un plan : Je veux filmer mes choses préférées. J’aime Susan, j’aime être ici, ceci est mon hobby. Johnny a un an et il commence à marcher, filmons-le. Ce n’est que plus tard que tout devient logique, comme dans un roman, dans un livre qui aurait été écrit à l’avance. Mais quand on commence à filmer, on ne connaît pas le futur. Wittgenstein [dans Remarques mêlées] dit : « On ne peut pas construire des nuages. C’est pourquoi le futur rêvé n’est jamais vrai. » C’est la loterie. Le secret caché de notre futur semble logique si l’on regarde vers le passé. Or c’est une fausse conclusion. Mais ça fait aussi partie de notre jeu, éviter la mort, refouler les mauvaises choses.

Maintenant, avant de retourner au film The Maelstrom, j’aimerais dire que j’ai fait plusieurs films qui ne portaient pas sur la seconde guerre mondiale, comme Kádár’s Kiss. J’ai fait un bon nombre de films sans relation avec la seconde guerre pour plusieurs raisons : parce qu’elle ne présentait pas d’intérêt pour l’histoire racontée – c’est le cas de Wittgenstein… Ce que j’explore dans The Maelstrom, c’est le suspense et la naïveté : lorsqu’ils font des enfants et passent un bel été en 1939, c’est notre savoir suspendu – la bombe sous la table – qui dit : « Allez-vous en ! Vous voyez pas ? Vous entendez pas ? » Est-ce que nous voyons, nous, ce nous arrivera demain ? Tu as plus de chances que moi de vivre encore 30 ans, bien sûr, parce que tu es plus jeune. Mais, tout de même, on ne le sait pas. C’est cette forme de dramaturgie, cette projection narrative du passé, qui permet aux gens d’imaginer leur futur. D’un autre côté, on est sage parce qu’on a une connaissance historique qu’ils n’ont pas et, en les voyant, on voudrait leur crier : « Échappez, cachez-vous ! » [En tant que spectateur] on est dans leur futur projeté, mais ce futur est différent de ce qu’ils avaient projeté. L’image prise à ce moment-là a, en quelque sorte, un point de vue futur projeté, où ils veulent se voir beaux : je remonte mon col, voici mon meilleur aspect, mon visage construit, ma meilleure représentation. Et, bien sûr, derrière la caméra, on voit ma faiblesse, mon ego vulnérable, ma naïveté, on voit que je voudrais vivre toujours. C’est la mort mortelle de la civilisation occidentale.

Il suffit de se comparer aux Japonais, aux Chinois, aux Hindous. Quelque chose a changé de façon significative depuis le XIXe siècle. Auparavant, dans les souches les plus pauvres de la société, deux enfants sur dix survivaient leur deuxième année. Le rapport à la mort est très, très différent. En Europe, c’était comme en Inde aujourd’hui. La mort était si courante qu’une mère mettait 11 enfants au monde et seulement trois vivaient au-delà de leur cinquième année. Et il y a là une question clef. Nous parlons de mort, bien sûr, mais ce n’est pas accidentel. Si on regarde un film de Morrison ou de Gianikian, ça ne fait que jouer avec les fantômes. La différence entre ceci et cela, c’est que je veux vraiment « exploiter » le langage filmique, je veux vraiment entraîner le spectateur avec ses propres peurs, ses propres fantasmes ; je veux créer un lieu vide pour le crime commis. Si nous sommes des détectives, en regardant le sang répandu, nous pouvons déduire le contour de la personne assassinée à l’aide d’une craie, et nous essayons de reconstruire les faits. Nous appelons les témoins : l’un dira que John tenait une hache dans sa main ; l’autre témoin dira que John est innocent qu’il n’avait pas de hache. Mais dans notre cas, nous sommes aussi les victimes, parce que nous sympathisons avec les héros : nous sommes les juges, les avocats, les bouchers, les proches, etc. Pour moi, c’est ça le squelette du film, parce que ce récit ne nous dit pas nécessairement quoi penser. Il s’agit d’une œuvre contemplative et flottante qui nous permet de libérer nos démons, de révéler nos fantasmes, et d’entreprendre ce voyage. Ce qui est spécial ici, c’est la naïveté du cinéaste, qui avait un bon œil mais ne pouvait pas planifier sa vie.

HC : Les films avec lesquels vous travaillez varient en format et en qualité. Est-ce quelque chose qui vous intéresse, l’aura du matériau dégradé, la dégradation optique et analogique ? Car vous travaillez aussi avec de la vidéo, avec des techniques et des outils vidéo – comme des fondus, des ralentis, des recadrages – ce qui rend ces films très contemporains. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez, ces deux temporalités qui forment le langage et les éléments de votre travail ? L’aura du vieux film, est-elle importante pour vous ?

PF : Si j’avais assez d’argent, et si je n’étais pas forcé de faire des films à petit budget – le seul moyen que j’ai de faire des films – je n’utiliserais pas la vidéo. J’utiliserais les supports originaux, je les gonflerais, les ralentirais, etc. Mais la règle stricte de mon jeu est que je veux raconter ces histoires. Je veux créer une disposition contemplative permettant de regarder l’objet ; je dois donc recourir à des techniques électroniques, ou électromagnétiques, ou numériques. C’est crucial. L’odeur du film me manque vraiment, et la table de montage, sa matérialité… manipuler le film, le toucher, le sentir. Je ne peux pas dire qu’on m’y a forcé, j’ai choisi de travailler de cette façon-ci et le fais depuis 15, 18 ans. J’ai fait une trentaine de films et vidéos, incluant des installations et des œuvres aux longueurs variées. Sans ces films à petit budget… Je serais heureux si Rothschild ou…

HC : Bill Gates…

PF : Jamais entendu parler de lui.

HC : Non ? Le type de Microsoft. C’est le salaud le plus riche au monde.

PF : Salaud et riche ? Non, c’est impossible… S’il te plaît, efface ceci. C’est un type super. Il est plus grand que Leonardo et Galilée ensemble. C’est pas moi, Bill. Pardonne-le. C’est lui qui a dit ça, pas moi. (pause) Donc, le problème avec le 35mm, c’est les coûts : le labo est cher, la pellicule est chère, si on veut faire un ralenti, dupliquer chaque cadre, c’est cher… Tandis qu’avec la vidéo, j’ai qu’à taper « ralentir 35% » et le tour est joué. De cette façon, je peux faire le montage de mes films durant des mois et des mois. J’ai fait mes films avec des budgets tout à fait dérisoires, c’est inimaginable. Parfois, le projet est très cher même si ce n’est pas de la pellicule, parce que les recherches sont extrêmement onéreuses : les droits d’utilisation et de diffusion, le copyright des films d’archives, allemands ou peu importe, sont exorbitants. Il est très important de voir la dégradation du film, elle fait partie de sa syntaxe et lui donne une touche mystique : le matériau mystique du film, le grain, les égratignures. Il ne s’agit pas seulement de comprendre que ce que l’on voit est arrivé il y a longtemps, mais, aussi, que le film porte les blessures du temps. Et il y a autre chose d’important : habituellement on enseigne à faire de belles images, à bien composer, etc. Ceci nous vient de la renaissance. D’accord, parfois les cinéastes se permettent un look débridé, comme à MTV, quand ils copient l’avant-garde. Ils peuvent se le permettre, pourquoi pas. Mais il y a, de toute évidence, en général, un effort de perfection.

La plupart des productions hollywoodiennes et des séries télé contemporaines sont d’un niveau de composition bien en dessous des films de Méliès, d’Edison ou des Lumière. Ce sont des compositions pour enfants, des séquences pour enfants, pour bébés : « John, t’as le flingue ? » « Oui, Bill, je l’ai. » « Ok, on y va. » On voit le découpage. C’est du divertissement de bande dessinée. C’est drôle, ça sert à nourrir les masses, on leur balance cette crasse… coca-cola, n’importe quoi. L’imperfection est perfection. La perfection est imperfection. Viser la clarté, la propreté, la composition magnifique, c’est du pré-Cézanne, du pré-Dada, du pré-XX siècle. Et au cinéma, c’est évident. J’apprécie vraiment quelqu’un qui, comme Jim Jarmusch, est constamment en train de faire des petites erreurs. Dans Coffee and Cigarettes, qui n’est pas son meilleur film, il y a une scène où Tom Waits est assis trop longtemps. On sent que c’est trop long. Je pense qu’il est avec Iggy Pop. Et la scène est perturbante parce qu’il [Jarmusch] ne respecte pas les règles. Lars von Trier est un artiste kitsch comparé à Jarmusch. J’aime bien son film sur l’hôpital [The Kingdom], mais Dancer in the Dark n’est qu’un mauvais mélodrame. Il n’est probablement pas nécessaire de le mentionner, mais ces petits films invisibles de Jonas Mekas sont miraculeux. L’erreur y est miraculeuse. Ou quand Morrissey entre dans la Factory d’Andy Warhol. C’est avec cette grande tradition que je me sens des affinités. Ce matériel originel banal, les égratignures, le vieux film et toutes ces erreurs, le foyer qui s’ajuste et se désajuste, la composition aussi, tout cela me parle d’une sorte de voyage mystique, au-delà de la perfection. Je crois que quand ces mauvaises images ont été filmées, Dieu appuyait sur le bouton. Normalement, dans les jours anciens, quand la photographie numérique n’existait pas, mais que le film… tu ne t’en souviens pas parce que tu es trop jeune…

HC : Je me souviens…

PF : Non, personne ne se souvient de l’époque où il y avait de la pellicule et on pouvait la sentir. On allait au labo et ils disaient : « Voulez-vous seulement les bonnes photos ? » On prenait 36 photos et on se retrouvait avec 20. Qu’est-ce qui manquait à ces images éliminées ? C’est ça qui m’intrigue. Quelle est la limite, la règle, quand quelqu’un regarde vos images et décide de les jeter ? Peut-être que cette image, précisément, aurait été la plus intéressante pour vous. Mais nous sommes dans une nouvelle ère. La photographie numérique permet de faire plein de mauvaises photos et de les garder, si on veut. Cependant, on les jette, parce que l’imperfection rappelle la mort. C’est une blessure, une cicatrice, tu es mort. Pour moi, c’est un procédé mystique… Et en ce point, je suis dans le même bateau que les Gianikian et compagnie. Une image délavée, avec une grosse égratignure, une ombre qui passe, un visage qui apparaît, presque imperceptible, et on s’exclame « Wow ! ». Or les artistes comme Gianikian travaillent fanatiquement avec du film. C’est la raison pour laquelle ils n’en font pas beaucoup.

© Péter Forgács, Free Fall (Private Hungary 10), 1996

HC : Ils fabriquent leur propre système de développement, de tirage, de réimpression, etc.

PF : Oui, parce qu’ils sont les grands cinéastes d’antan. Ils sont des prêtres, des saints du film.

HC : Cette distinction entre film amateur et home movies est importante. Très souvent, il y a des petites mises en scènes. Ils prennent ces tournages très au sérieux.

PF : C’est l’époque où le cinéma a commencé à dominer et à régler notre culture. Dans le premier quart du XX siècle, la plupart des gens n’avaient pas les moyens d’aller au théâtre, mais le cinéma n’était pas cher. Le nickelodeon, offrait quelque chose sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Donc, il est évident que nos héros, ou mes héros, sont influencés par ces schémas, ces clichés, ces prémisses. Et ceci fait partie du nouveau discours avec l’image. Tu serais capable de le faire – te cacher derrière un arbre, sauter sur les amants, les arroser, etc. Le burlesque, Chaplin, Howard Lloyd, ces artistes géniaux ont introduit un nouveau paradigme. Il est aujourd’hui difficile d’imaginer que Sarah Bernhardt ait pu jouer Hamlet à l’âge de 60 ans. Serait-ce possible de nos jours ? Non. C’était une autre époque, un autre contexte. En d’autres mots, dans les années 1930, les gens voyaient en Sarah Bernhardt quelque chose d’ancien et de merveilleux. C’est toujours la question du changement de paradigme. La culture a changé après la première guerre mondiale. Les paradigmes ont aussi changé suite à la révolution soviétique, et suite au mouvement d’avant-garde russe, au socialisme nationaliste, à l’hitlérisme, durant la guerre et après la guerre. Qui se souciait des droits de l’homme quand on chassait les Indiens, ou durant la ruée vers l’or ? Le bon Indien était l’Indien mort. Maintenant on parle des droits de l’homme. Notre vision des choses a complètement changé. Les mouvements, les goûts, le style, la mode, la nourriture, la famille, les femmes, la paternité, l’autorité, la féminité, le pénis, le vagin, tout a complètement changé. Si on pense à la littérature, les écrivains dont on entend parler aujourd’hui n’étaient pas très connus en leur temps. Des gens comme Baudelaire étaient pratiquement inconnus. Cézanne était nulle part, tandis que d’autres peintres de son époque étaient très riches et aujourd’hui on n’en entend plus parler. Alors quand nous regardons aujourd’hui des films de 1920, nous avons nos « yeux d’aujourd’hui ». C’est un geste post-moderne. Cette image délavée, mal composée peut, peut-être, nous envoyer un message. Un message non décodé, voilé, mystique, un évanouissement presque religieux, un poème en train de disparaître. Bien sûr, pour ceux qui ont filmé ces images, ce n’était pas ça. « Oh, regardez, qu’il patine bien, Jack. Il a toujours bien patiné. » Mais pour nous, ça devient un mouvement, un visage, une forme. Nous trouvons les patins drôles, et la façon de les attacher, et le fait qu’ils n’ont pas de cellulaire. Drôle qu’ils ne savent pas que quelqu’un va marcher sur la lune, drôle qu’ils ne savent pas qu’à Auschwitz ils ne travailleront pas, mais qu’ils seront gazés et incinérés, et qu’on leur arrachera leurs dents en or. Drôle qu’ils ne savaient pas qu’apportant leurs clefs au conseil juif, ils les donnaient aux autorités allemandes ou hollandaises. Drôle, drôle, drôle, ou triste, triste, triste ? L’art commence quand tu vois quelque chose. Tu n’as encore rien fait, mais tu as vu quelque chose différemment. Comme Matisse qui a regardé une fille: il l’a vue, comme un trait de pinceau. Et c’est différent. Bien sûr, il y a lieu de se demander si Matisse avait raison de peindre pendant que les Allemands étaient en France, et de refuser d’aider des réfugiés. Il existe un beau film à ce sujet. Mais ça, c’est la réalité.

© Péter Forgács, Meanwhile Somewhere 1940-43…, 1994

HC : Il y a deux questions que je souhaite aborder : celle du témoignage et celle du montage, qui est très important dans vos films. Je vous fais un court préambule. Dans Angelo’s Film, vous mentionnez que ces images ont été utilisées durant le jugement à Nuremberg pour documenter les atrocités des Nazis. La thèse de Godard, dans Histoire(s) du cinéma, serait qu’on n’a pas filmé les camps, que le cinéma a failli à sa tâche. S’il avait filmé les camps, peut-être qu’on aurait pu empêcher cette catastrophe. Par ailleurs, Lanzmann, qui refuse de montrer les archives, a dit que si jamais il trouvait un film sur le gazage des Juifs, il le détruirait probablement. Ma question est la suivante : dans quelle mesure, pour vous, ces images sont des témoignages ? Et, hypothétiquement, s’il vous arrivait de trouver un film sur le gazage des Juifs, l’utiliseriez-vous ?

PF : Godard est un utopiste qui pense que l’art peut changer la vie. Ils savaient ce qui se passait à Auschwitz et ils n’ont pas bombardé les voies ferrées. En quoi un tel film aurait changé la pensée et la planification militaires ? En rien. L’armée soviétique s’est arrêtée au fleuve Vistula, et elle a regardé, un mois durant, jusqu’à ce que les Nazis aient fini de tuer le dernier résistant polonais lors de la révolte du ghetto de Varsovie. Godard est un utopiste. Lanzmann est un grand cinéaste documentaire. Godard a fait des films superbes, forts et influents, mais ici il se trompe. Il se trompe parce qu’il est un grand artiste qui croit que l’art a un pouvoir démesuré. À mon avis, Lanzmann avait raison quand il a dit qu’il détruirait le film – bien sûr, c’est une assertion philosophique. Parce qu’on contourne le véritable problème. Le problème n’est pas « comment c’est arrivé », mais plutôt « comment ça a pu arriver ». Posez-vous cette question et vous serez complètement bloqué. Ça dépasse l’imagination. Qu’est-ce qui peut pousser certaines personnes, des bureaucrates normaux, des pères normaux, des Chrétiens, à devenir barbares à ce point ? Lanzmann a raison. Dans mes films, j’ai choisi délibérément de ne pas montrer la Shoah. Ce qui est bien plus intéressant – dans Free Fall, par exemple- c’est d’explorer la route qui a mené là, à partir de l’intérieur de la vie de la victime, de la vie de la victime-en-devenir. Le point le plus dangereux et le plus sensible, c’est la façon dont nous nions la menace qui approche. Il est très difficile à saisir et à représenter. Nous avons vu des films empoisonnés, comme Sunshine du Hongrois IstvánSzabó,qui est un énorme mensonge, ou comme Schindler’s List. En allemand, « Schwindler » veut dire escroc. Moi j’appelle ce film Schwindler List. Ces films sont des contes de fées. Ce sont des contes de fées malhonnêtes, puants, dégoûtants. Et je suis pleinement d’accord avec Claude Lanzmann qui dit « La scène du crime est une preuve suffisante. » Essayer d’en montrer davantage est une erreur. Faire un conte de fées comme Szabó ou Spielberg, c’est placer l’événement en dehors de l’Histoire. On ne peut comprendre ces assassins nazis ou soviétiques qu’en les regardant comme des êtres humains capables de perpétrer ces massacres. Comme des gens normaux, des gens de tous les jours, et pas comme des assassins. Sinon, on ne comprendrait jamais l’Apartheid, ni les choses qui se passent dans ces pays-là.

© Péter Forgács, Angelo’s Film, 1999

Dans The Maelstrom et Free Fall, le spectateur fait l’expérience de la vie de ces gens et de leur capacité de refouler leurs peurs, leur futur, et aussi de notre capacité d’aveuglement. C’est comme lorsqu’on est malheureux dans notre mariage et que, tous les jours, on se dit : « Mary ne medétestepas.Et je n’aime pas vraimentJuliette. J’aimefairel’amouravecelle mais c’est Mary que j’aime vraiment. » Ce sont là des mensonges quotidiens, mais quand notre vie est en danger, ce phénomène devient intéressant. Bien sûr, beaucoup degensnepouvaientpas se cacher, leurs possibilités étant limitées, mais la question la plus intéressante reste la manipulation et le refoulement de ce genre de choses. C’est difficile de transmettre ça avec un film de fiction, parce l’acteur le plus génial est tout de même un acteur. Quand il meurt dans le film, c’est son rôle qui meurt. L’acteur, lui, quitte simplement le plateau. Mais ceci n’est qu’un aspect. Je n’aime pas du tout être catalogué comme un cinéaste qui ne s’occupe que de la seconde guerre mondiale. Je te dis ça, c’est une affirmation pour la caméra [et pour les lecteurs] : je ne suis pas un cinéaste de l’Holocauste. Deuxième affirmation : je m’intéresse aux histoires humaines et, par accident, je vis à cette époque, par accident, je trouve des films intéressants et, par accident, mes héros étaient des cinéastes talentueux qui ont gravé, enregistré leurs propres vies. Donc, je raconte des histoires. Il y a autre chose, d’extrême importance, et que nous n’avons pas encore abordé, c’est la texture des films, laquelle comprend les images, la musique, le montage, mais peut-être étais-tu sur le point de le mentionner ?

HC : Dans vos films, le montage concerne bien plus que les images. Il s’agit d’une toile complexe où image, son, musique, texte et voix s’agencent en une sorte d’opéra. Monter un film, c’est créer des contrepoints entre image, texte, musique… Chez vous, le contrepoint produit quelque chose qui est poignant, parfois ironique, mais parfois, il nous laisse avec la question : comment sommes-nous supposés lire cette coupe ? Dans Meanwhile Somewhere…, on voit quelqu’un couper un porc, et puis on coupe à des soldats nazis marchant dans un parc, en 1941 ou 1942.

PF : Nous n’irons pas très loin avec cet exemple, car vous ne mentionnez que deux images. Or avant ces images, il y eut d’autres images, et après aussi, une autre et une autre et une autre. C’est une ligne orchestrée, avec des variations, comme de la musique de chambre, ou une plus petite chorale de chambre. Le porc n’est pas seulement lié aux Nazis, mais aussi à d’autres images : une personne obèse dans l’image suivante, la famine en Grèce deux minutes plus tôt dans le film, etc. C’est un art qui se déroule dans le temps, dont les images se suivent, différentes, parfois répétées. C’est comme être dans un concert. On a encore la mélodie précédente dans la tête et on l’a sent résonner et même annoncer le passage suivant, en quelque sorte. Ces instruments dialoguent les uns avec les autres. Donc, c’est proche de l’orchestration. Plutôt que du montage, c’est de la composition musicale. On compose avec ces diverses couches comme si chacune était un film en soi. À l’intérieur du langage cinématographique, de sa syntaxe, il y a les ralentis, qui accentuent quelque chose, les coupes, les arrêts sur image, la coloration, le texte en surimpression, la voix et les effets sonores, etc. Et, bien sûr, l’ensemble flotte accompagné de musique ou de silence. Il est difficile de procéder à une séparation technique et méthodologique. Je le fais pendant le montage. J’ajoute et j’enlève, j’étire ceci, je coupe cela, ou je le fais disparaître avec un fondu. Mais il s’agit, en fait, d’une orchestration complexe sans scénario préconçu. Je procède de façon organique, par une série d’essais et d’erreurs, bâtissant le film, nourrissant la bête. Et la bête est le problème. Est-ce que le spectateur – et nous songeons ici aux spectateurs aux sens individuel et collectif – trouvera cet espace magique où verser ses propres associations ? Donc, ces images appellent d’autres images qui sont entreposées dans l’esprit du spectateur. C’est la raison pour laquelle je ne montre pas de cadavres ou de chambres à gaz, parce que nous savons tout ça. Le film n’est pas la chose physique que je pose sur une bande vidéo ; le film est ce que le spectateur voit. Constat drôle, ou intéressant : le film c’est beaucoup plus que le film en soi, parce que les spectateurs font des associations. Cette grande tradition est, bien entendu, dans la marge du cinéma. Et nous savons pourquoi. Je ne parle pas que de mes films, il y a toute une école : Jay Rosenblatt, Jim Jarmusch, Maya Deren. L’image n’est pas évidente, n’est pas claire, n’est pas expliquée. Le film n’est pas construit de façon logique mais illogique, quoiqu’il ne procède pas par des associations libres et fantasmées. Sa composition est très, très intense à l’arrière-fond et dans la profondeur du matériau.

HC : J’aimerais parler un peu de la musique. Vous travaillez avec Tibor Szemzõ depuis plusieurs années. Je suis curieux de savoir comment, concrètement, vous travaillez ensemble pour trouver la musique de vos films.

PF : Ça varie d’un film à l’autre. Il faut d’abord dire que je monte toujours avec de la musique. Je fais jouer une musique, qui peut être une trame sonore composée par Tibor dans le passé, ou de la musique minimaliste, Arvo Pärt, Brian Eno, Philip Glass, Bach ou quelque chose d’autres qui réponde aux besoins rythmiques du film. Mais, en général, ce sont ses premières musiques qui fonctionnent le mieux parce qu’elles posent la grande question : Quel est le rythme ? Dans un deuxième temps, quand le montage est entamé, Tibor arrive. Bartos Family [1988, Private Hungary # 1] fut une exception, car Tibor a composé un large éventail musical dont j’ai utilisé des extraits au long du film. Avec Dusi & Jenõ [1989], le deuxième épisode de Private Hungary, j’ai basé le montage sur un passage de Glasswork de Philip Glass. Après, j’ai enlevé le son et j’ai donnée le film à Tibor.

HC : Est-ce qu’il savait que vous aviez monté avec Glasswork ?

PF : Oui, et il m’en a voulu, parce qu’il pense que c’est kitsch. Moi, c’est ma musique préférée. C’est la meilleure musique que Glass ait faite, je trouve. Elle a quelque chose que je ne peux expliquer, mais je pourrais pleurer chaque fois que je l’écoute. Elle a quelque chose qui me brise, me détruit. Et il y a d’autres histoires, comme celle d’Angelo’s Film. Tibor a composé trois musiques pour ce film et, à chaque fois, je lui disais qu’elle ne marchait pas. En 1996, il avait commencé à composer de la musique rock, alors il a introduit de la guitare électrique et ça tuait l’image. Je lui ai dit : « Désolé, mais ça ne fonctionne pas. » Il m’a dit que c’était un mauvais film. J’ai répondu : « D’accord, c’est peut-être un mauvais film, mais cette musique ne fonctionne pas avec ces images. »

Dans d’autres cas, il a vraiment ajouté quelque chose au film, comme dans Kádár’s Kiss [1997, Private Hungary # 12]. Kádár fut le chef communiste en Hongrie de 1956 à 1989. J’ai fait un film sur cette période sombre, dépressive, et en même temps intéressante et curieuse de l’histoire hongroise durant laquelle l’art d’avant-garde était marginalisé et la majorité des gens avait accepté de garder le silence sur beaucoup de choses, pour pouvoir continuer de vivre dans une société de pseudo-consommation financée avec des emprunts aux banques occidentales. Quand j’ai commencé le montage de ce film qui montrait la pornographie de la politique et de ce pays d’Europe de l’Est, j’utilisais des images pornographiques et je citais des allocutions du dictateur hongrois. Il faisait des lapsus et des erreurs grammaticales. Il était incapable de parler correctement, les noms et les adjectifs n’étaient jamais à la bonne place. C’est incroyable, ce type ne savait pas finir ses phrases. Mais c’était un dictateur doux, gentil. Vers la fin de sa période, la plupart des Hongrois l’avaient accepté, certains l’aimaient, même. Bref, pour inspirer la composition musicale, Tibor a utilisé un texte d’un philosophe hongrois. Il a commencé à travailler avec ce texte et nous avons fini par l’intégrer au film. Donc, c’est une relation réciproque, avec des influences mutuelles.

Tibor a d’ailleurs commencé à faire des films. Il a acheté une caméra 8mm. Il a fait trois ou quatre courts-métrages tournés au Japon, à Cuba. Il a fait des films expérimentaux très intéressants. C’est, sans doute, la collaboration la plus créative que j’aie connue. Ses trames musicales ont été composées spécifiquement pour chaque film – elles sont donc très différentes les unes des autres, et pourtant elles gardent des similarités. Sa musique est capable de donner une voix au niveau inconscient du film. Parfois elle donne une voix au personnage principal, parfois à un événement d’arrière-fond, parfois elle nous éloigne de l’événement créant une espèce de distance contemplative, parfois sa musique annonce ce qui viendra, parfois elle nous précipite dans le film. Ainsi, la sensualité, l’érotisme, les profondeurs cachées, se dessinent dans cette orchestration. C’est la raison pour laquelle les dialogues ne sont pas nécessaires : on lit les images et la musique. On les lit, on les comprend de façon très complexe. Sans sa musique, tous ces films ne seraient pas ce qu’ils sont. Sans aucun doute.

HC : Souvent, vous utilisez les mêmes images dans plusieurs films, mais de façon différente. Je pense à Bourgeois Dictionary, Danube Exodus, Meanwhile Somewhere…, par exemple. Dans ce dernier film, on voit brièvement un capitaine sur un bateau, un personnage qui sera plus tard développé dans la narrative de Danube Exodus. Dans Bourgeois Dictionary, on est frappé par une très belle scène où une femme prend son bain, boit un apéritif, etc. Mais ce n’est que dans Free Fall qu’on apprend qui elle est, puisque vous y dévoilez sa famille, son histoire. Une bonne partie du plaisir qu’il y a à regarder vos films consiste à revoir ces images. En tant que spectateur, on est pris d’affection pour ces images et pour ces gens. C’est très intéressant de voir ces images sous des lumières différentes, permettant d’en savoir un peu plus ou un peu moins sur l’histoire de ces gens.

PF : Quand Andy Warhol a fait 17 tirages de Marilyn Monroe, en rose, en vert, en bleu, etc., la signification de Marilyn a changé. En quoi, par ce nouveau contexte que Warhol donne à une photo prise par autrui, l’image est la même et n’est plus la même ? C’est là un geste habituel de l’avant-garde. Nous savons depuis Wittgenstein que ce qui est considéré beau l’est par consensus – les jeux de langage gouvernent ce qui est perçu comme joli, mauvais, erroné. Ce qui est joli aujourd’hui ne le sera pas demain. Ce qui est joli pour moi, au Pérou c’est laid. Ton exemple démontre que l’intention derrière le matériel originel est sans intérêt. Ce qui est intéressant, c’est de la placer dans différents contextes. Dans un contexte, c’est une femme anonyme qui prend sa douche ; dans un autre, elle est la maîtresse de M. Petr et, dans un troisième contexte, elle évoque une scène érotique. Ça prouve donc très bien que ce n’est pas le cinéaste amateur qui gouverne le jeu, mais que le jeu est dans mes mains. Et si je souhaite qu’un film réfléchisse un autre, je construis une sorte de réseau ou, autrement dit, une grande, très grande fresque.

© Péter Forgács, Meanwhile Somewhere 1940-43…, 1994

HC : Est-ce que des historiens se sont intéressés à votre travail ? Et vous, en général, pensez-vous que les historiens son visuellement illettrés, ne sachant pas lire ces images de façon intéressante ? Deuxième point, pensez-vous ou espérez-vous que vos films puissent aider les Hongrois – ou les Espagnols, dans le cas de Perro Negro – à mieux comprendre leur histoire ou à la percevoir sous des angles différents ?

PF : Je ne sais pas qui sont les historiens. J’en connais quelques uns qui apprécient mon travail. Mais je ne pourrais pas généraliser sur l’intérêt que portent les historiens sur ce type d’information. Dans un sens, mon travail aborde la micro-histoire, l’histoire privée de certains mondes, liée à des interprétations spécifiques. Il y a certainement quelques rares historiens qui considèrent ce travail comme étant représentatif des complexités de l’Europe centrale. Mais, pour moi, ce qui est plus important, c’est qu’il soit considéré comme de l’art, que mon travail soit perçu comme un orchestre. Et je me réjouis du fait que les psychologues, les historiens, les cinéastes fassent chacun leur propre interprétation. Quant à l’impact de ce type d’œuvre contemplative sur la pensée historique hongroise, elle est nulle. Acquérir et gouverner le passé implique d’acquérir et de gouverner l’histoire. C’est la façon Goebbels. Je trouve que la contemplation est très dangereuse pour la politique normale qui se plaît à interpréter le passé. Dans le cas de la Hongrie, l’acquisition du passé est très importante dû à l’ex-appartenance au bloc d’Europe de l’Est ; on est à des millions de kilomètres de pouvoir influencer de façon profonde le regard que les Hongrois portent sur leur passé. Et c’est tant mieux, parce que ça veut dire que seuls les très bons films de propagande peuvent exercer une telle influence. Même si personne ne savait qui fut Kennedy, ils se souviendraient de cette phrase : « Ich bin ein Berliner ». Et cela suffit. Mais mes films sont plus problématiques. Ils demandent des efforts, de la réflexion. Coloniser le passé, c’est ce que les conservateurs nationalistes, un parti de droite presque fasciste, ont fait pour le 50e anniversaire de 1956. En gros, ils ont dit que le communisme de 1956 était pareil à celui de 1989. C’est un mensonge énorme. Moi, qui ai été opprimé et marginalisé, je peux vous dire que c’est faux, que j’ai été témoin d’un mensonge historique énorme. Et la façon que j’ai de regarder le passé de mon pays, avec cette poésie micro-historique, est au fond aussi [peu] influente qu’une peinture de Cézanne.

HC : Cézanne a toutefois changé la façon dont nous percevons le monde…

PF : Nous ? Nous, qui ? Demande à des milliers de personnes dans la rue, ils ne sauront même pas qui est Cézanne. Ne vas pas le demander à des universitaires, ou à des intellectuels. Tu vois, tu es tombé dans le piège, quand tu as parlé des « Hongrois ». C’est 10 millions de personnes. Et de ces 10 millions, 7 millions sont des adultes. Et de ces 7 millions d’adultes, il y a, tout au plus, 120 mille personnes qui savent qui est Cézanne mais qui n’ont jamais vraiment pensé à la portée de cette pomme. Disons plutôt que je suis un poète et que je suis très heureux de travailler avec ce médium. Si mes films passent à la télévision dans une bonne tranche horaire – à 18 heurs et non pas au cimetière d’après 23 heures -, alors 200 mille personnes les verront, c’est-à-dire 2,1 % de la population adulte. C’est très, très bien, c’est plus d’influence que le meilleur poète hongrois pourrait avoir. Je suis heureux de ce fait. Mais il tient à la nature du médium, pas à la nature ou à la qualité de l’œuvre. Et, bien sûr, j’entretiens un sérieux dialogue avec les historiens, les écrivains, des gens m’arrêtent dans la rue pour me dire qu’ils ont adoré mon film, qu’ils le trouvent très beau, etc. Mais il est impossible de changer l’histoire d’un pays. Lanzmann n’a rien changé en France.

HC : Ce n’est peut-être pas le meilleur exemple, parce que les films de Lanzmann – pris dans le contexte plus large dans lequel ils se situent – et les réflexions qu’ils ont suscitées ont contribué à modifier la façon de penser le génocide. Son film a introduit un autre terme pour définir l’Holocauste. On parle de Shoah maintenant. Ce n’était pas le cas avant le film de Lanzmann. Supposons que 200 mille Hongrois voient votre film, Bourgeois Dictionary par exemple, dont une jeune personne, qui a une vague idée de l’histoire. Ne pensez-vous pas qu’elle puisse avoir un moment d’épiphanie et s’exclamer : « Mon Dieu, on ne m’avait jamais montré un bourgeois hongrois des années 1930 ! » C’est quelque chose qui doit arriver…

PF : Ça arrive, même la femme qui fait le ménage de mon studio… Un jour, lorsqu’elle causait avec mon monteur, elle lui a demandé ce qu’il faisait. C’est une femme d’un certain âge. Mon monteur lui a dit : « Eh bien, l’an dernier, nous avons fait un film sur Miss Univers ». Et elle a répondu : « Je l’ai vu, c’était merveilleux ». Ça m’a vraiment surpris. Et elle avait aimé. Mais je fais des films pour un petit groupe de gens. Je suis chanceux de ne pas faire partie du système de l’industrie télévisuelle. Je suis un cinéaste indépendant et je vois des collègues comme Berliner ou Jay Rosenblatt qui travaillent durement pour pouvoir financer leurs films. Je suis heureux de pouvoir travailler. Il est exceptionnel que quelqu’un découvre mon travail et m’invite ici ou en Suède. Je vis une situation merveilleuse et exceptionnelle, c’est un cadeau de la vie, je parviens à survivre en tant que cinéaste indépendant (et ça peut s’arrêter n’importe quand). Mais ça n’aurait pas de sens si personne ne voyait mon travail. Marcel Duchamp a dit en entrevue : « Imaginez qu’il existe, en Afrique, le meilleur peintre de tous les temps. Qu’il peint comme Velazquez, Rembrandt, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Picasso, qu’il peint cinq toiles par jour. Or, personne n’a entendu parler de lui. Est-il le meilleur peintre au monde ? Non. » Donc, je suis chanceux du fait que mes films sont présentés à l’étranger. J’ai été surpris de voir qu’en Hollande, en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Italie, tant de gens comprenaient mon travail, qu’ils y trouvaient des résonances. Et c’est cela qui compte le plus, non pas ce que 200 mille Hongrois disent. Punto.

© Péter Forgács, Free Fall (Private Hungary 10), 1996

Cet entretien a été réalisé par André Habib le 15 novembre 2006 à la Cinémathèque québécoise. Caméra : Nicolas Canniccioni. Retranscription : Nancy Baric et André Habib. Traduit de l’anglais par : Katherine Jerkovic.

Nous tenons à remercier la Cinémathèque, les RIDM, Diane Poitras, la Chaire René Malo, Paul Tana et l’École des médias de L’UQAM, sans qui ce cycle Peter Forgács n’aurait pu être présenté à Montréal.

Notes

- Ndt : Ce que dit Forgács n’est pas tout à fait exact. Le dessin qui représente Horus est un homme avec tête de faucon, dont l’œil, isolé, est un symbole de protection ↩