Les origines du cinéma sont devant nous

Les cinéastes français Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval étaient de passage à Montréal en février dernier dans le cadre d’un cycle qui leur était consacré. Y furent présentés, en partenariat avec la Cinémathèque québécoise et la galerie Dazibao, deux magnifiques installations ainsi qu’une rétrospective-prospective de leur travail passé, en cours – et à venir. Une œuvre que l’on savait rare par sa puissance, mais que l’on croyait tout aussi rare par le nombre (quatre longs-métrages « officiels » en 17 ans). En regard de la diversité et de la richesse exploratoire de ce qui nous fut présenté, dont de nombreux films récents, inédits et en chantier, il nous semble maintenant qu’elle s’achemine vers un point d’incandescence. Le couple Klotz-Perceval, par son œuvre sans compromis envers ce que notre époque peut avoir de terrible, mais aussi par sa manière solidaire et plurielle d’envisager la pratique cinématographique, n’a cesse de questionner à la fois le cinéma et le monde dans lequel nous vivons. Dialogue sur l’état de leur cinéma, donc, mais aussi sur l’état du cinéma et du monde, de la critique et du spectateur.

Hors champ (HC) : Quels ont été les points de bascule ou les rencontres qui t’ont amené à penser le cinéma comme quelque chose de plus grand que ce qu’on voudrait bien nous laisser croire ? Ou bien, pour reprendre vos mots à Elisabeth et toi, à concevoir les films « comme de petites tentatives de trouer notre modernité crépusculaire, quelques feux allumés contre le massacre de la sensibilité et le renoncement au monde » ?

Nicolas Klotz (NK) : C’est la moindre des choses quand on croit un peu au cinéma, non ? …

HC : J’espère. Mais cette façon d’y croire n’est pas nécessairement des plus communes…

NK : La découverte du cinéma a été pour moi une expérience organique très forte. C’était un peu comme tomber amoureux pour la première fois et en même temps, la révélation d’une vision du monde. Une relation primitive, directe, instantanée. Sans calcul, aucun. Sans intermédiaire critique ou médiatique. C’est toujours le cas, sauf que de moins en moins de films appartenant à « l’actualité du cinéma » me font aujourd’hui cet effet-là. Un ou deux par an. Cette actualité-là se fond dans l’ennui des revues de cinéma, les consensus médiatiques, la vitesse avec laquelle tout ça s’efface. Ça n’a peut-être aucun rapport avec les films eux-mêmes, juste avec la puissance de l’effacement. Les salles de cinéma ne m’attirent plus comme avant. Nous avons un projecteur vidéo et une bonne paire d’enceintes. On projette sur un mur. Je n’ai jamais vu autant de films que depuis que nous avons notre propre projecteur. C’est-à-dire depuis 10 ans. Du coup, tout se déplace, on peut revoir beaucoup de choses.

HC : Et ces « quelques feux allumés », que sont-ils, où sont-ils ?

NK : Les feux dont nous parlons se trouvent un peu partout dans des marges qui vivent dans des temporalités différentes. Des feux isolés, contemporains, peu commodes, souvent considérés comme « fragiles ». Des feux qui s’appellent Lav Diaz, Tsaï Ming-Liang, Wang Bing, Tariq Teguia, Gan Bi… Cette fragilité est sans doute aujourd’hui une bonne manière de résister aux entreprises de démolitions de la sensibilité. Sans fragilité, comment veux-tu rencontrer les films que tu vas voir ? Ou les personnes que tu vas filmer ? Et si tu ne les rencontres pas un peu intimement, comment peux-tu faire du cinéma ? La fragilité troue l’efficacité saturante de notre modernité. Elle entraîne le regard ailleurs. Je crois que c’est une époque très fertile pour le cinéma. Il y a dans l’ultra-violence du monde et la prise en otage de nos imaginaires par les vitesses et la voracité du capitalisme contemporain, quelque chose qui concerne intimement le cinéma. Le cinéma s’invente à nouveau. Je n’en doute pas un seul instant.

Inland (2008) de Tariq Teguia

A Lullaby to the Sorrowful Mystery (2016) de Lav Diaz

HC : Après de rudes épreuves, le cinéma renaît peu à peu de ses cendres…

NK : Après l’invention du muet puis du sonore, la couleur, le 16mm, le son direct, le néo-réalisme en Italie, la Nouvelle Vague, le cinéma direct chez vous… ; le cinéma a fleuri partout dans le monde. Il y a eu beaucoup de beaux films. Des grands cinéastes solitaires, des bandes éphémères, des mouvements. Mais rien de comparable aux fulgurances collectives des années 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sans doute à cause des liens intimes que le cinéma entretenait pendant toutes ces décennies avec les mutations technologiques, l’Histoire, la guerre, la libération, et puis mai 68. Après, ça s’est volatilisé (…)

Dans les années 80 et 90, tout s’est tellement alourdi. Les jeunes cinéastes ont vite cherché à reconstituer tout ce que la Nouvelle Vague avait détruit. Les films se sont mis à coûter de plus en plus chers, à exiger des équipes de plus en plus importantes, des financements de plus en plus élevés. Impliquant de plus en plus de décideurs, de chaines de télévisions, d’agents, de commissions, de partenaires financiers. Transformant le scénario, le casting, le montage financier, en garanties bancaires. Avec la disparition des producteurs qui ont inventé, puis réinventé, la production, la démolition des salles de cinéma de quartier et la suffocation méthodique des jeunes producteurs qui voulaient continuer à défendre une certaine liberté du cinéma ; comme partout, les gestionnaires ont pris le pouvoir. Pas seulement sur les films, mais aussi, sur les spectateurs, les supports critiques, et sans doute pire encore, sur nos imaginaires. Les cinéastes aujourd’hui sont tous obligés de se positionner par rapport à ça. Ça génère un large spectre, celui du cinéma contemporain mondial dont la cartographie reste à faire. Une cartographie en plusieurs dimensions avec des intensités, des économies, des rythmes, des temporalités multiples.

Coragem

Projet Castelluci (Go Down, Moses)

Zombies

NK : Si quelque chose du cinéma est comme tu le dis – plus grand que ce que l’on pensait – c’est sans doute grâce à sa capacité à muter. Comme le XXe siècle lui-même. Avec les mêmes fulgurances et les mêmes contradictions. Le cinéma se nourrissait de l’Histoire, des peuples, des guerres, des inventions, des insurrections, de la littérature, de la vie, de la violence, des rêves. Il absorbait tout, parce qu’il filmait tout ce qui se passait. Dans la vie, devant la camera, dans le monde, dans les marges. En ayant peur de rien. Et surtout, pas peur de perdre de l’argent ! C’était l’art des grands producteurs : permettre au cinéma d’être plus fort, plus libre, qu’une entreprise audiovisuelle d’aujourd’hui. La logique de l’entreprise est le pire ennemi du cinéma. Le cinéma multinational, le cinéma start-up, le cinéma du capitalisme cool. Elle occupe le cinéma comme une puissance totalement étrangère au cinéma (…)

Le passage au numérique a permis aux réalisateurs qui ne veulent pas que leur travail dépende exclusivement de ces systèmes financiers, de se ré-approprier leurs outils et de s’affranchir de ce système massif. Il permet de remettre beaucoup de choses en jeu. C’est actuellement à cet endroit-là qu’il nous intéresse le plus. Sur le passage « depuis l’argentique » vers « l’après-argentique ». Ce que ce passage, ce spectre, permet d’entrainer comme modes d’écriture, de narration, de rapport aux acteurs, aux techniciens. On se demande même parfois, si les mots comme monteur, chef opérateur, acteur… si tout ça a encore un sens. Si ce ne sont pas plutôt des mots qui correspondent au cinéma d’une autre époque, résolument révolue. Avec les nouvelles temporalités qui rythment la fabrication des films, l’intimité et l’indépendance que permet la vidéo, je ne sais même plus trop ce que ça veut dire « acteur », au cinéma. Du moins depuis La question humaine qui marquait un peu pour nous la quintessence du cinéma argentique, où l’on travaillait avec des acteurs comme Mathieu Amalric, Michael Lonsdale, Edith Scob, Jean-Pierre Kalfon et Lou Castel. Des acteurs magnifiques qui ont tous un rapport intense avec l’histoire du cinéma argentique. Un rapport quasi documentaire.

HC : Cette histoire serait donc maintenant derrière vous ?

NK : Oui. Absolument derrière. Mais pas une histoire de vieux films, les vieux films, il y en a plein qui se font aujourd’hui. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne reviendra pas à l’argentique. Ce n’est pas le support argentique en lui-même qui est problématique, c’est tout ce que le cinéma argentique impliquait comme rapports de travail et comme économie. Le numérique a ouvert des horizons dans lesquels on peut continuer à s’interroger sur l’argentique, sur ce que l’argentique pourrait devenir. Par exemple là, nous travaillons sur une adaptation de Histoire de la violence, le roman d’un jeune romancier de 24 ans, qui s’appelle Édouard Louis. Et on réfléchit à la possibilité de tourner ce film en super 16mm. Un support que nous connaissons bien. En y revenant après avoir beaucoup travaillé en vidéo et en numérique depuis maintenant 10 ans. Le côté primitif de la pellicule nous intéresse encore beaucoup. Les machines de développement et de tirage dans les laboratoires ne travaillent plus trop. Il va falloir faire des recherches, voir quels laboratoires accepteraient de s’y remettre pour notre film. On va faire toutes ces recherches, des essais, prendre le temps de voir quels chemins ça ouvre. Les origines du cinéma sont encore et toujours devant nous.

Mata Atlântica

HC : Votre première grande rupture avec l’argentique s’est produite avec Paria – au moment où apparaissaient les premières caméras DV…

NK : Déjà 17 ans… Nous voulions filmer les gens qui habitent dans la rue et les jeunes gens bourgeois du film dans la même lumière, une lumière de la rue – qui est une espèce de lumière de sodium qui réagit très bien avec la DV. Ne pas éclairer, utiliser le support vidéo comme une surface sensible, voir comment les lumières de la nuit exposent cette surface analogique. La caméra vidéo, à la fois comme pellicule et laboratoire expérimental. L’équipe était très petite. C’était une belle rupture dans notre travail. Une révolution cinématographique, après la révolution amoureuse qu’a provoquée ma rencontre avec Elisabeth. Paria est né de notre rencontre. Aujourd’hui chacun de nos films sont des déclarations d’amour aux personnes que nous filmons. On dit que nous sommes radicaux mais ce n’est pas ça, c’est un tel privilège de faire des films un peu librement. Nous passons beaucoup de temps sur le choix de nos caméras, comment détourner les programmes pour ne pas être dépendant des formatages de Sony, Panasonic, Arri… Comment trouver son chemin sur ces surfaces sensibles en détournant les formats. Dans ce processus, les questions esthétiques posent sans cesse de nouvelles directions, avec la lumière, avec l’équipe, les acteurs…

HC : Impossible d’imaginer un tournage comme celui de Paria en argentique…

NK : Non. D’abord parce qu’on avait envie de travailler avec ces petites cassettes dv et une caméra que tout le monde pouvait s’acheter dans le commerce. Et ensuite, parce qu’on se voyait mal envahir les lieux où nous voulions filmer avec des projecteurs et emmerder les gens, leur demander de refaire un geste ou une scène pour un problème de lumière ou de cadre. Il fallait trouver un support pas cher avec lequel on pourrait travailler dans l’instant.

HC : Et en quoi l’utilisation du numérique a changé votre rapport aux scénarios ?

NK : Par une plus grande porosité entre l’écriture, les tournages, le montage. Nous travaillons depuis une quinzaine d’années sur un cycle de films qu’on appelle Dialogues Clandestins. Ce sont principalement des films non financés, sans producteurs. Je filme, Elisabeth fait souvent le son, on monte ensemble et on se débrouille avec nos amis pour les finitions. Il n’y a pas vraiment de scénario, juste quelques fragments qui se construisent à travers le filmage, le montage. Dans un sens ou dans l’autre. L’ordre des choses dépend de ce qu’on est en train d’imaginer ou de faire, ça fonctionne par couches, par croisements… Ce n’est plus du tout écrire-un-scénario-trouver-un-financement-chercher-des-acteurs-l’argent-préparer-tourner-un-film. Je pense qu’il y a là une frontière qui divise les cinéastes : ceux qui n’imaginent pas être des cinéastes s’ils n’ont pas un producteur, un budget, une équipe, une sortie en salle… Et ceux qui se disent qu’on peut faire autrement parce que le cinéma n’existera plus jamais comme avant. Sur ce point, je pense que pour le cinéma français, qui a eu la chance de bénéficier d’un système d’aide publique unique dans le monde, c’est un peu plus compliqué que pour les autres pays. Et ça risque de l’être de plus en plus, parce que l’avis général en France, c’est que le cinéma d’auteur a perdu. Il emmerde tout le monde. On n’ose plus même utiliser le nom.

Paria

HC : Après avoir réalisé plusieurs films selon cette méthode de travail, où l’écriture est partie prenante de la production et du tournage, percevez-vous ne serait-ce que le début d’une reconnaissance de l’industrie, ou du moins une certaine possibilité de dialogue avec les systèmes de financement en lien avec ces nouvelles manières de faire ?

NK : On peut toujours dialoguer avec l’industrie, mais plus avec les chaînes de télévision. L’industrie, on ne peut pas s’en passer, mais on peut éviter l’industrie lourde. La démocratisation du numérique commence à permettre d’inventer pas mal de systèmes de contournements, d’alternatives. La télévision, c’est une immense défaite collective. Une chaine comme ARTE, il y a 20 ans, occupait une place comparable dans nos imaginaires à celle qu’occupait l’Europe. Il y avait beaucoup d’espoir. Aujourd’hui, ARTE est aussi fermée, repliée sur elle-même, fuyante, et réfractaire à l’invention, que l’Europe qui s’assassine elle-même.

HC : Tu disais il y a quelques années, à propos des modes de production, qu’il y a deux pôles où ça tient encore. Le pôle « Godard » en tant qu’effraction dans l’industrie, et le pôle « Straub-Huillet » en tant que désertion complète de celle-ci. Et Rivette lui, il y a déjà plus de 30 ans, disait :

« Le cinéma a toujours existé grâce aux irrégularités des systèmes qui le finançaient. Le cinéma vit sur le bluff, l’imposture et le malentendu. Et la seule question qui devrait concerner les réalisateurs c’est : compte tenu des circonstances, quel malentendu puis-je faire tourner à mon profit ? »

Ne sommes-nous pas justement dans une société qui cherche à enrayer définitivement toutes formes d’irrégularités ou de malentendus, qui ne cesse d’exceller dans sa capacité à écraser les processus complexes ou imprévisibles comme par exemple celui qui caractérise la manière dont vous réalisez maintenant la plupart de vos films ?

NK : Les malentendus, comme la fragilité, sont indestructibles. Plus la société s’organisera pour normaliser les sentiments, les désirs, l’inattendu, plus nous serons amenés à inventer. Il faut juste absolument lâcher le folklore, abandonner tout le fatras qui vient avec la définition de ce que serait supposé être un cinéaste. Lâcher ça et se mettre au travail. Ce qui veut dire construire d’autres formes de solidarités. Avec les collaborateurs, les gens que tu filmes. Entre les images et les sons. Les nouvelles technologies nous libèrent de beaucoup de frais de production, des frais laboratoires, de toutes sortes de lourdeurs. La question, c’est donc surtout : « comment tu vis pendant que tu fais ces films-là ? ». C’est compliqué. Mais si on a peur de ça, c’est encore plus compliqué. Et quand Elisabeth et moi faisons un film dans le système, c’est au bord ou en croisant plusieurs systèmes. David Lynch a réalisé Inland Empire en explorant de nouvelles manières de faire, sans pour autant déserter complètement le système. Elisabeth et moi sommes plus proches de ça, plus proches de Godard que des Straub.

HC : L’effraction dans le système est donc selon toi toujours envisageable ?

NK : En France, le système tout entier est en train de se déplacer. Ces dernières années il s’est beaucoup sclérosé. Nous vivons la fin de l’ère Canal Plus qui a structuré une grande partie du cinéma français depuis presque trente ans. De nouvelles opportunités semblent possibles. Par exemple là, pour Histoire de la violence, on travaille avec un jeune producteur qui a produit quelques films qui ont bien marché. Il a un peu d’argent et il est très ouvert, pas du tout dans un rapport de pouvoir, mais dans un rapport de complicité partagée. C’est extrêmement rassurant et inspirant pour nous. C’est donc lui qui va se charger de cette relation avec le système financier français. De notre côté, on va essayer de préciser au maximum ce qu’on veut faire pour s’assurer que le film ne coûte pas trop cher, tout en étant habités par notre travail des dernières années. Parce qu’on sait faire ces films-là. Pour La question humaine par exemple, on avait fait un travail très particulier sur la narration, une narration traitée comme un état second. Pour Histoire de la violence, on travaille sur des présents simultanés, sur comment ça peut s’articuler. L’instant présent qui se déplace dans plusieurs temps à la fois.

Je sais courir mais je ne sais pas m’enfuir

HC : Vos films foisonnent de liens subtils qui les mettent en dialogue les uns avec les autres, et pourtant ils se caractérisent chaque fois par un renouvellement formel très marqué. Pour s’en tenir à vos derniers longs-métrages « officiels », il y a donc Paria, qui travaille une durée très condensée, très rythmée – moins de deux jours – une caméra portée, très vibrante, qui colle aux corps et aux gestes. Pour La blessure, c’est plutôt un temps dilaté, plusieurs journées qui pourraient n’en former qu’une seule, très longue, dans de nombreux plans-séquences, presque exclusivement tournés en plans fixes. Dans La question humaine, l’enchaînement des jours a quelque chose de plus régulé, mais c’est un déroulement qui s’étiole peu à peu en cours de route. Le découpage se construit surtout autour des champs/contrechamps, avec un montage souvent complexe, des mises en rapport entre les époques, les générations, les langages… Et finalement Low Life, qu’on pourrait rapprocher d’une longue nuit blanche d’où surgissent quelques éclats de jour, comme des rêves ou des cauchemars. Et une caméra plus sensuelle, qui caresse les corps, de longs travellings…

NK : C’est joliment dit. Il y a une nécessité formelle qui s’impose pour chaque film et ce désir s’exprime en moi déjà quand j’observe le travail d’écriture d’Elisabeth. J’observe énormément Elisabeth travailler. Comment elle me parle des scènes, l’intensité de son regard, sa voix qui me raconte, ce qu’elle écrit. Ses rêves. Tout cela entre en connexion avec ce qui se passe en moi et m’attire, me guide, m’inspire, vers le film. Je n’aime plus formuler ce que je veux faire à l’avance. Je sens des directions, des désirs, des intuitions. La précision vient au fur et à mesure. La manière de filmer nait peu à peu des rencontres qui nous emmènent dans nos films. Les acteurs, les lieux, les atmosphères. C’est très organique et tactile. Le cinéma, comme la peinture ou la photographie, ce sont avant tout des gestes concrets. Ce trajet que tu décris – depuis la caméra portée de Paria, aux longs travellings de Low Life – c’est un voyage de près de 10 ans. Pendant ce temps, Elisabeth écrit, enregistre des sons, je photographie, je filme, et nous montons maintenant tous nos films ensemble.

La blessure

La question humaine

Low Life

HC : On retrouve dans presque tous vos films une certaine idée de la communauté. Et faire un film, c’est peut-être aussi former communauté, une micro-société temporaire et utopique qu’il s’agit de mettre en mouvement. Pourriez-vous envisager un film qui ne soit pas le fruit de ce double rapport communautaire ?

NK : Oui, mais le mot communauté est devenu un peu compliqué. Je dirais plutôt qu’on fonctionne comme une troupe de cinéma. Parce qu’Elisabeth vient du théâtre – elle a d’ailleurs fait l’Ecole Nationale de Théâtre ici à Montréal – et c’est dans ce contexte-là, celui du théâtre, qu’on s’est rencontré. Notre manière de faire du cinéma vient beaucoup de là. De cette idée de faire groupe avec les gens que nous filmons. Par exemple, pour Paria, on est rentré dans cette zone invisible de la ville que nous voulions filmer, avec le sentiment d’amener une caméra quelque part où la fiction cinématographique n’existait plus, ou pas encore. On avait l’impression de filmer quelque chose qui était là, mais qui n’était pas dans le regard des gens… Des zones narratives et romanesques, maintenues hors de la vision commune. Ce n’était pas vraiment entrer dans une communauté, avec tout ce que cela peut suggérer comme fermeture et comme exclusion. Mais plutôt entrer dans des zones d’invisibilités… C’est aussi dans ces zones-là qu’on a peu à peu découvert les Africains clandestins qui vivaient dans les rues de Paris. Ces nouvelles rencontres et la lecture de L’intrus de Jean-Luc Nancy, ont inspiré La blessure, qui est en quelque sorte une suite de Paria, mais dans une forme complètement différente. Pour La question humaine, ce n’est pas non plus exactement une communauté. On a cherché à construire une manière de travailler qui soit similaire à Paria et à La blessure – mais cette fois-ci avec des acteurs « professionnels ». Et plutôt que de préparer dans des bureaux de production, on s’est installé dans un grand squat à Belleville, puis dans une usine désaffectée de la banlieue parisienne… Le but étant de trouver un lieu pour préparer le film qui nous permette aussi de vivre « dans le film » bien avant le tournage, puis d’y tourner une partie importante du film. Et ça aussi, ça nous vient du théâtre. Peut-être aussi du documentaire, du travail d’écriture d’Elisabeth, et de mon travail de photographe.

HC : Et pour Low Life, quel a été l’élément initiateur ?

NK : Low Life est né de notre désir de faire un film sur des jeunes gens. On pensait très fort à Antigone. Et on imaginait même une trilogie sur Antigone. 1 – La tragédie d’Antigone, 2 – Une version contemporaine, 3 – Une version de science fiction. Nos deux enfants venaient d’avoir 25, 26 ans. En partant de l’idée que la jeunesse est ancienne et que si elle est contemporaine, c’est parce qu’elle est inactuelle. Tout le contraire de ce que le capitalisme contemporain nous vend comme vision de la jeunesse. C’est une idée d’Agamben et c’est aussi une idée de cinéma extraordinaire. La jeunesse vient de loin. Elle est très expérimentée. Elle a fait tellement de guerres, de révolutions, elle a inauguré tellement d’époques, ouverte tellement d’horizons. La jeunesse, c’est à la fois Hölderlin et Ian Curtis. Une jeunesse aux prises avec leurs désirs et le spectre de la société de contrôle. Mais aussi, notre désir de dialoguer avec un film qui a beaucoup compté pour nous, Le diable probablement de Robert Bresson. Et Night of the Demon de Jacques Tourneur, à cause de ce rapport obsessionnel que nous avons avec toutes sortes de papiers maudits.

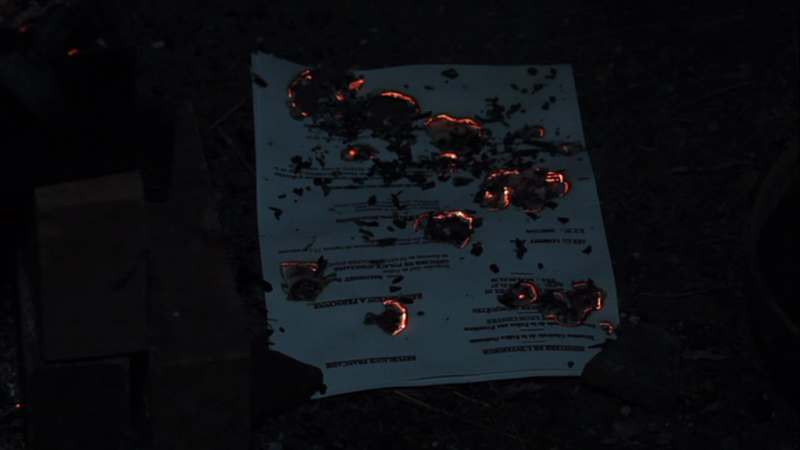

HC : Les papiers maudits, c’est d’ailleurs une idée qui traverse plusieurs de vos films…

NK : Oui, ils traversent toute la Trilogie des Temps Modernes. Depuis les cartes d’identité des identités effacées de Paria, aux demandes d’asile de La blessure, aux notes techniques de 1942 de La question humaine. Et puis celles de Low Life. Les Africains parlent de leur notification de quitter le territoire français comme de leur arrêt de mort. On a pris ça au pied de la lettre, arrêt de mort – force de conjuration. Nous en avons beaucoup parlé avec Frédéric Neyrat qui venait tout juste d’écrire un livre sur Artaud (Instructions pour une prise d’âmes. Artaud et l’envoûtement occidental) et notamment les sorts qu’Artaud lançait aux hommes politiques et à ses ennemis : Je te lance une force de mort et ce sort ne sera pas rapporté, il ne sera pas reporté… On a senti qu’il y avait là la généalogie de quelque chose, les papiers administratifs, sont souvent porteurs d’envoûtements, de puissances de possession, dans le sens biopolitique… Sylvain L’Espérance nous a raconté récemment à propos de la Grèce, comment l’administration là-bas poussait de plus en plus de gens au désespoir, parfois même au suicide. Des choses horribles qui passent par des courriers ou des lettres, des malédictions administratives et financières qui portent la mort.

La blessure

Low Life

HC : Quel est ton rapport à la critique ? Sens-tu parfois que tu vis dans un monde opposé à elle, dans la mesure où faire des films comme tu le fais avec Elisabeth, c’est-à-dire politiquement, c’est à peu près le contraire de ce que peut représenter un « critique d’aujourd’hui », qui souvent semble se tenir tout aussi éloigné de la vie que de la pratique cinématographique ? Et le dialogue, si tu ne le trouves plus là, où le trouves-tu ?

NK : Tous les soirs Elisabeth et moi regardons un film chez nous. Avant de venir à Montréal on a revu des films de Mekas, Fassbinder et découvert Alosyo Raulino – un cinéaste brésilien extraordinaire des années 70, totalement en marge. Une sorte de croisement entre Vigo et Pasolini. L’été dernier, c’était Minnelli, Claire Denis, les Godard de l’époque du groupe Dziga Vertov… Et on discute de tous ces films en même temps. Ce dialogue critique, je l’ai donc surtout avec Elisabeth. Il constitue même une grande partie de notre travail. Nous l’avons aussi avec quelques amis ici ou là, comme Marie-Claude (Loiselle). Mais ceux qui écrivent dans les journaux et les revues, on n’y arrive plus trop. J’ai longtemps pensé que l’amitié était la condition du cinéma, donc aussi, celle de la critique. C’était sans doute vrai, partout, entre les années 50 et 2000, parce qu’ils s’augmentaient l’un et l’autre. Mais aujourd’hui, tout est cloisonné. C’est mort. Nous ne vivons plus dans le même monde. Nos vies sont trop différentes. Même des gens très proches avec qui on discutait beaucoup encore il y a peu, on a vu réapparaître chez eux le besoin de fabriquer des fictions auxquelles il est devenu de plus en plus difficile de croire. Ailleurs, il y a la revue en ligne Débordements, avec qui on a parfois des échanges par écrit. Les festivals, bien sûr, encore un peu. Ou bien les moments comme celui-ci (…) Et pourtant, la critique, pour nous, c’est absolument vital. C’est comme une caméra, c’est du travail, c’est tous les jours. On est incapable de faire du cinéma sans penser la critique, que ce soit nos propres films, les films qu’on voit, qu’on revoit, toujours on se pose de nouvelles questions, c’est très précieux… Cette révolution que vivent les cinéastes avec le numérique, la critique sera bientôt obligé de s’y confronter. Pas juste à cause des nécessités économiques d’un quotidien ou d’une revue. Mais sans solidarités nouvelles, elle sert à quoi ? J’ai tellement appris sur le cinéma grâce à la critique. C’est un peu comme un long deuil. Et toi, tu en penses quoi ?

HC : Je pense que pour les jeunes de ma génération c’est très difficile, le chemin vers une vraie pensée critique, historique et éthique du cinéma est extrêmement étroit, et mis à part quelques cas exceptionnels, ce n’est ni dans la critique actuelle ni sur les bancs d’école qu’on pourra retrouver ce chemin. Pour voir un peu plus clair dans ce qui se fait et se dit aujourd’hui, je dois plus souvent qu’autrement avoir recours à des textes écris il y a 20-30 ou 40 ans. Par exemple, pour essayer de démystifier un peu ce qu’est devenu la fameuse politique des auteurs développée dans les Cahiers du cinéma des années 50. Une notion qui à force de perversions a abouti à cette prolifération de ce que l’on nomme aujourd’hui auteur – ce démiurge tout puissant qui domine ses créatures, qui n’a de comptes à rendre qu’à lui-même – et que des gens comme Godard, Daney ou Jean-Claude Biette avaient déjà tenté de déboulonner dans les années 70. Sans succès, puisqu’on voit bien qu’aujourd’hui encore la critique dite sérieuse, tout comme bon nombre de réalisateurs, semblent plus soucieux de relayer le mythe que de le remettre en cause. Et quand je reviens à Daney qui, « confondant » sa propre mort à celle du cinéma, a pu parfois paraître excessif dans sa critique du devenir contemporain des images, je me dis que c’est peut-être aussi par cette identification qu’il a su accéder à cette bien embêtante lucidité qu’on lui reconnaît – et qui aujourd’hui ne semble plus embêter personne. Un excès qui n’est peut-être que l’ombre naturelle à tout propos un tant soit peu visionnaire, et qui est bien commode aujourd’hui parce que ça devient l’alibi pour casser le fil déjà fragile que Daney et quelques autres ont pris soin de tendre vers nous. Suite à cette démission, j’ai bien sûr l’impression qu’il y a un énorme travail de rattrapage à faire et que pour l’instant la critique est plutôt démunie, pour une série de raisons qu’il faudrait éventuellement essayer de mettre à jour. Reste la possibilité de se tourner du côté de certains philosophes actuels, ceux pour qui la question de l’image est devenue incontournable, ne serait-ce que pour entretenir cette clarté et cette conflictualité minimales où l’on puisse travailler (…) Tu as toi-même entretenu quelques dialogues avec des philosophes, je pense entre autres à Jean-Luc Nancy, qui a d’ailleurs écrit de très beaux textes sur certains de vos films…

NK : Avec Jean-Luc, on a beaucoup parlé à une époque, surtout au moment où il écrivait sur Kiarostami. Jean-Luc a beaucoup compté pour nous. Très intimement, comme un père, un père secret. Par son attention, sa tendresse, son humour, et bien sûr, par ses livres et leurs connexions avec les oeuvres de Derrida, Lacoue-Labarthe, Jean-Christophe Bailly… Avec Georges Didi-Huberman, on a eu aussi je crois, un dialogue mais qui est resté toujours à l’état naissant. Plutôt du côté du frère. Pendant un bon moment et puis peu à peu, ça s’est éteint. Je le regrette d’ailleurs. Mais le fait de perdre ce dialogue, de ne plus y arriver, a aussi été très libérant pour moi. Rien n’oblige les cinéastes et les philosophes ou les historiens de l’art à s’entendre sur le cinéma. S’il y a une affaire commune entre le cinéma, la philosophie, et l’histoire de l’art ; elles sont faites avant tout d’essences intimes et sensibles. On aimerait qu’elle soit également politique, mais ce n’est plus l’époque, ou pas encore l’époque. Plusieurs livres de Jean-Christophe Bailly hantaient le tournage de Low Life et celui de Mata Atlantica. Comme l’oeuvre du peintre Gilles Aillaud. Ou les photographes Anders Petersen et de JH Engström.

HC : As-tu lu le livre Passés cités par JLG de Georges Didi-Huberman ?

NK : J’ai eu un peu de mal avec ce livre.

HC : On sent parfois dans son livre qu’il cherche peut-être un peu trop à ébranler « l’édifice Godard ». Mais n’empêche, par moments, j’ai trouvé qu’il visait assez juste…

NK : Peut-être, mais pour tout dire, j’ai arrêté au bout de trois pages, trop de références ! Godard n’est pas simplement un historien. C’est pas juste Brecht + Eisenstein + Aby Warburg. Godard c’est aussi la cinéphilie, l’industrie, la technique, la fiction, les acteurs… Des choses sur lesquelles Georges n’a jamais vraiment eu l’occasion de se pencher. Tu me diras que c’est normal puisqu’il est avant tout historien de l’art. Et c’est sans doute pour ça qu’il est plus à l’aise avec Pasolini, qui n’a pas de rapport direct à la cinéphilie… Alors que le livre d’Olivier Seguret, Godard Vif, m’a totalement passionné. Un livre adressé autant à Godard qu’à ceux qui aiment Godard. Il ne s’adresse pas à Godard comme s’il s’adressait à un culte ou à un rival. Il s’adresse à lui, à nous, intimement, depuis là où le cinéma de Godard le travail. Depuis là où il tente d’écrire sur lui. Depuis une expérience amoureuse du cinéma de Godard. Et lorsqu’il est critique, c’est intimement, en amoureux. Pas en moraliste. Dans son livre, on retrouve un peu le regard d’un jeune homme (plus très jeune) sur son vieil oncle (toujours jeune). L’oncle Jean-Luc. Godard parlait comme ça, de Rossellini et de Nicholas Ray, il parlait d’eux en neveu. C’est la famille mais pas la famille toute proche. Une filiation qui laisse plus libre. Et puis Séguret a longtemps été critique de cinéma dans Libération.

Ceremony Brazza

On danse pour être ensemble

HC : Tu as eu la chance de connaître une époque où le paysage de la critique était un peu moins désastreux… qu’en retiens-tu ?

NK : Le plus important pour moi, ça a été le quotidien Libération entre la fin des années 70 et les années disons, 2007. Avec des gens comme Serge Daney, Didier Peron, Olivier Séguret, Philippe Azoury, Antoine de Baecque, Christian Caujolle, Jean-Pierre Thibaudat. Quand tu ouvrais Libération, tu avais à la fois le cinéma, la philosophie, la photographie, le théâtre, la psychanalyse, la musique, la politique… Tout ça tenait ensemble, tout était conçu pour que tu puisses voir, dans l’instant, tout cela circuler. La vieille cinéphilie était constamment débordée par tout ça qui venait la bousculer, la remettre en question. Libération était un quotidien collectivement très subversif. Les clans avaient de la gueule et le faisaient savoir. Les institutions n’avaient pas ce pouvoir mortifère sur la culture qu’elles ont aujourd’hui. Toute cette galaxie folle électrisait la jeunesse. Libération nous apprenait que la critique était à la fois singulière et plurielle, qu’il n’y avait aucune frontière, aucun cloisonnement entre les faits divers, les arts, la philosophie et la politique. Aujourd’hui, malgré la vitesse, tout est si rapidement cloisonné, répertorié et statique. En grillant nos neurones et nos cartes bancaires un milliard de fois plus que la télévision, Internet est sans doute aussi muselé que la télévision. Aussi loin de ce qu’Internet aurait pu devenir, que la télévision.

HC : Il t’arrive aussi d’écrire sur le cinéma, je pense entre autres à ta collaboration avec 24 images…

NK : Ça s’est fait un peu naturellement, dans le fil du dialogue avec Marie-Claude Loiselle, qui m’avait d’abord proposé d’écrire un texte pour un dossier, et puis peu à peu c’est devenu une sorte de chronique. Mais avant ça, j’ai beaucoup écrit pour la revue Transfuge, où j’écris encore parfois… Je pense qu’écrire sur les films pour un cinéaste est un exercice très important. Essayer d’écrire sur un film depuis le cinéma que tu fais. Je ne vois pas d’où on pourrait écrire d’autre. Écrire sur des films qui t’inspirent en tant que cinéaste. A quoi bon écrire sur des films qui ne t’inspirent pas ? Pour la revue Transfuge, je n’ai massacré qu’un seul film. Il s’agissait de La Vie d’Adèle de A. Kechiche. Je n’ai pas résisté à le faire parce que je trouve que c’est un film abject et je n’ai lu à son propos qu’un fatras de louanges consensuelles. C’est d’ailleurs en découvrant l’unanimité critique en France autour de ce film que j’ai finalement perdu mes dernières illusions sur la critique.

Low Life

HC : Je te cite un extrait d’un des tout derniers articles de Daney, et qui me semble encore tout à fait d’actualité :

« On ne m’ôtera pas de l’esprit que les auteurs d’aujourd’hui semblent de moins en moins désireux de soustraire – ne fût-ce qu’un moment – leurs personnages à la triste efficacité des scénarios no future où ils les piègent. Ils n’aiment plus assez leurs personnages pour leur concéder plus d’une facette, plus d’un visage, plus d’une ruse… » 1

NK : Il y a des cas singuliers, comme Bruno Dumont. J’ai toujours été troublé par la manière dont il donne l’impression de priver ces personnages de la parole. Comme si cette mutilation était leur état naturel et pas une prise de pouvoir de sa part à lui, sur eux. J’aime beaucoup Hadewijch. Peut-être parce que son héroïne échappe à cette emprise… et qu’il la laisse faire. Je dis ça, mais je n’ai pas vu les suivants.

HC : À l’opposé de ce que décrit Daney, il me semble que vos films, sans rien concéder à la rigidité d’un réel souvent très difficile, sont tous peuplés de personnages qui par leur fragilité sont porteurs d’un conflit actif, d’une faille ou d’un débordement pouvant générer de nouveaux possibles. Des lignes de fuite qui sont par ailleurs souvent liées à cette idée de convoquer les spectres du passé – certains de vos personnages allant jusqu’à réactualiser certains rites ancestraux ou éveiller les forces surnaturelles.

NK : Parce que ces forces, elles sont là, littéralement. Et si le but de toute l’expérience humaine se réduit à devenir des modèles du capitalisme néolibéral, c’est que le dérèglement humain est encore plus dévastateur que le dérèglement climatique. Nous sommes tous habités par la diversité. C’est ça, la ligne de fuite. Nos propres diversités. Nous cherchons ces lignes de fuite dans la vie. Pour inventer nos vies. L’art de la fugue. Tu viens de quelque part et tu vas quelque part dont tu ne soupçonnes même pas encore l’existence. Tu dialogues avec les vivants et les morts. La littérature, le cinéma, c’est un dialogue entre les vivants et les morts, alors pourquoi se priver de ce dialogue ?

La question humaine

Low Life

Mata Atlântica

HC : Dans ton texte paru dans le numéro de 24 images intitulé Révolutions du spectateur mutant2 , tu écrivais :

« Devant un tel déferlement de puissances technologiques et financières, et les mutations qu’elles produisent dans nos cerveaux, nos structures nerveuses, nos sensibilités, comment prétendre encore continuer à être spectateur ? Comment ne pas trouver très triste qu’un jeune homme de 15 ans ne puisse pas physiquement supporter la lenteur de It’s a Wonderful Life de Frank Capra ? ».

Et bien j’ai découvert, suite à la parution de ce texte et en m’intéressant un peu aux neurosciences – entre autres par le biais du livre Cerveau augmenté, homme diminué de Miguel Benasayag – que ce que tu décris-là, non seulement c’est tout à fait réel et alarmant, mais c’est visible. Les avancées récentes de la neuro-imagerie le confirment : au contact de certains régimes d’images dominants, des régions du cerveau s’atrophient, particulièrement celles qui sont liées à la faculté de concentration, qui tend à diminuer au profit des fonctions dites « multitasking ». Face aux défilements de plus en plus rapides et démultipliés des images, plusieurs jeunes se retrouvent « prisonniers » de boucles neuronales courtes à récompense rapide. Ce phénomène ayant comme conséquence première que l’ennui devient pour eux intolérable. L’ennui qui, dit-on, est fondamental pour le développement des zones cérébrales associées à l’imaginaire et à la créativité…

NK : Et bien au moins, là, on peut apercevoir un des visages de l’ennemi (…) L’ennui est un cadeau. Il te pousse à chercher quand il n’y a pas d’accès direct… A l’époque où je découvrais les films de Tarkovski, je redoutais toujours un peu ces moments d’ennui et pourtant, chaque fois que je sortais d’un de ses films, j’étais complètement habité par une expérience inoubliable. Cet ennui qu’on peut ressentir parfois chez lui est un défi qui éveille la sensibilité. Mais c’est la même chose aujourd’hui avec Tsaï Ming-liang, Lav Diaz et tous les cinéastes qui prennent de beaux risques avec la durée. En travaillant sur la durée, ils éclairent l’intérieur de ton cerveau et les mouvements de ta mémoire.

HC : Selon toi, peut-on ne pas prendre en compte cette mutation-là dans la manière même de concevoir les films ?

NK : Je sais pas… ça… c’est…

HC : … c’est le problème de notre génération ! (Rires)

NK : C’est ça oui ! Nous, on a eu la télévision, vous vous avez ça, alors démerdez-vous ! (Rires…) Il y a quelques jours, Lynch a annoncé qu’il décidait d’arrêter le cinéma parce qu’il ne croit plus au public américain 3 . C’est une vraie question. La fameuse mort du cinéma dont parlaient Godard et Daney, serait en réalité celle des spectateurs ? Quand on voit les millions de dollars investis exclusivement pour mettre les publics « sous influence », comment continuer à penser en termes de spectateurs ? Il faudrait inventer un autre terme pour ça. A la fois pour définir cette masse financière sur laquelle le cinéma spécule. Et pour nommer les autres, pris un par un, avec un regard, une écoute, une mémoire, une vie intérieure, un corps.

Chaque oeil négocie pour lui-même

- Histoire(s) du cinéma, JLG

La blessure

HC : À propos de la durée comme épreuve que le spectateur doit être prêt à assumer, je pense en particulier à votre film La blessure, où cette durée est absolument nécessaire afin d’accompagner les personnages dans ce qu’ils ont à traverser…

NK : Etre solidaires de leur temps, pas leur imposer le nôtre. C’est une question hautement politique et esthétique à la fois. Le temps de l’attente permanente des papiers, des courriers administratifs, des nouvelles du pays. Le temps de la cicatrisation, mais aussi celui qui pourrit les blessures. Le temps de la dépression et celui de la sortie de la dépression. C’est le temps qu’il faut prendre pour voir Blandine sourire, 2h25mn après le début du film. Explorer ce temps-là pour rencontrer et voir les mouvements intérieurs des personnages. La durée te met, en tant que spectateur, dans une sensibilité particulière. Tout devient plus perceptible. Comme avec ce que tu entends, dans le silence. La moindre intensité, le moindre rythme, la chaleur, la naissance d’un sourire ou d’une joie, sont plus immédiatement perceptibles. Les couleurs, la lumière. Mais aussi, des recherches sur les plans eux même. La durée dans son aspect linéaire et non linéaire à la fois. La surface et la profondeur du plan. Comment un plan peut naître, mourir, renaître. Voir ce moment où le plan s’éteint puis renaît. Quand soudain l’émotion revient. Tu peux pas fabriquer ça. Ça arrive ou pas. Dans l’instant de la durée et des risques que tu prends avec ça. La durée, comme électricité, comme temporalité d’un plan qui contient sa propre vie et se déplie sur l’écran, jusqu’au prochain plan.

HC : À la sortie du film, tu n’as pas senti de résistance particulière de la part des spectateurs ?

NK : Parfois, oui. Parfois la durée des plans scandalisait certains spectateurs bien plus que les violences policières commises contre nos personnages arrivant d’Afrique. Mais le film qui a provoqué le plus de résistances en France, c’est Low Life. On n’a pas su voir à quel point la société française et tout particulièrement une grande partie de la jeunesse s’était droitisée en quelques années. Une jeunesse qui avait décidé qu’être réactionnaire était plus sexy qu’être de gauche. Avec une espèce d’arrogance de classe qui rivalisait avec les lignes de fuite de nos personnages. Tant qu’il s’agit des Africains ou des pauvres, ça va encore, ils peuvent accepter de se retrouver dans une position d’empathie pas trop conflictuelle. Mais quand tu mélanges les deux, des jeunes français et des Africains, des réfugiés, sans que ça soit dans un contexte militant bien balisé ; le spectateur est un peu forcé de prendre position, c’est une remise en question, une adresse beaucoup plus frontale… Quand un Afghan rase le sexe d’une jeune Française, le risque que ça énerve est quand même assez élevé dans la France de nos jours ! Et puis pour certains, les jeunes gens de Low Life sont juste irritants parce qu’ils sont beaux, qu’ils n’ont pas renoncé à la vie intellectuelle et à leurs désirs. La jeunesse, c’est le défi de la beauté. Une beauté souvent cruelle, provocante, irritante, éphémère. Parfois fatale…mais pour qui ?

Low Life

HC : Cette résistance est peut-être aussi liée au fait que dans une bonne part du cinéma actuel, il y a une sorte d’injonction à faire dans le naturalisme – que Bresson associait à ce qui « sonne vrai » ou a « l’air naturel ». Et il y opposait le réalisme en tant que ce qui est propre à révéler la réalité des sentiments. Votre travail semble davantage préoccupé par cette deuxième approche, qui est encore aujourd’hui assez minoritaire…

NK : C’est sûr que là aussi il y a une certaine résistance. Mais à contrario, je te dirai que Luc Chessel par exemple, qui joue Charles, avait 19 ans et était comme ça dans la vie. Et si le film a beaucoup clivé autour de Charles, c’est parce que son arrogance et son pouvoir de séduction divisaient déjà dans la vie. Ce réalisme-là, même chez Bresson, surtout chez Bresson, est assez proche du documentaire. C’est la doublure intime des sentiments. Le naturalisme est ce qu’il y a de plus éloigné du documentaire.

Luc Chessel alias Charles (Low Life)

HC : Pour en revenir à ton texte « Révolution (s) » paru dans 24 images4 , tu semblais manifester un certain scepticisme par rapport à l’idée de persévérer à valoriser l’expérience de la salle de cinéma, tout en privilégiant l’exploration de nouvelles manières de voir les films. Mais le dispositif de la salle de cinéma n’est-il pas justement celui qui est le mieux à même d’offrir une résistance à ce l’on vient de décrire concernant la mutation du spectateur ? La salle de cinéma en tant qu’espace de « non-passage à l’acte », où ce sont avant tout les images qui défilent – non pas les spectateurs. Et l’importance du maintien d’une distance entre soi et les images, des images plus grandes que soi, la coprésence des corps… Tout ceci, qui est peut-être essentiel dans notre rapport aux images, pourra-t-on le retrouver ailleurs que dans la salle de cinéma – ou ne faudrait-il pas plutôt essayer de la recréer ailleurs ?

NK : J’ai pas mal bougé depuis cet article. J’ai eu besoin de m’éloigner de la salle de cinéma parce que j’en avais marre d’entendre toujours dire « qu’il faut faire la salle autrement ». Moi, le premier. Ça fait des années qu’on le dit. Beaucoup de nos jeunes amis ont une pratique très sophistiquée de la vision sur ordinateur. Ils téléchargent des choses extraordinaires, des films introuvables. Mais dans des formats souvent très dégradés. A 25 ans, ils ont tellement vu de films qu’on se demande bien ce qu’ils vont en faire. Avoir vu autant de films ! Et après ? Ce détour m’a permis de me rendre compte que finalement, on n’a pas le choix : il faut faire autrement. L’exploitation en salle, aujourd’hui encore plus qu’il y a 10 ans, est devenue une forteresse pour les films du marché ; et en même temps, rien ne peut remplacer l’immédiateté de la vision et l’écoute d’un film dans une salle de cinéma. La salle, c’est le lieu même du cinéma. Autant que la caméra et la salle de montage. Bien sûr, on peut tourner des films avec un I Phone qui sert à téléphoner, envoyer des mails, des tweets, noter ses rendez-vous, consulter la météo, discuter sur What’s App, regarder des clips, des bandes-annonces, acheter quelque chose sur Amazon, faire des recherches sur Wikipédia ou Google… Mais bon, il ne faut pas rêver, filmer avec un I Phone, c’est généralement Apple qui le fait à ta place. Ce qu’il y a de plus meurtrier pour le cinéma, c’est l’actualité cinématographique. C’est le fait que toutes les semaines des centaines de films sortent dans le monde, comme des produits, et que ce qu’on appelle « actualité cinématographique » se réduise à ça. Il faudrait construire des rythmes inactuelles, des salles qui projettent simplement des films. Des lieux, des salles, où les gens peuvent venir voir des films autour desquels on peut discuter, s’aimer, débattre, ou travailler – sans nécessairement aboutir à un festival ou un évènement. Il faudra construire ce chemin-là, c’est l’enjeu de plusieurs générations. Dé-médiatiser le cinéma, le libérer de tous ces consensus formatés. Pour qu’il retrouve un maximum de liberté. Par exemple, on a beaucoup aimé L’amour au temps de la guerre civile, mais le film n’est pas sorti en France, il n’a pas été vu là-bas et personne ne semble en avoir entendu parler – alors que pour nous ce film-là fait partie de ce qu’on devrait appeler l’actualité du cinéma.

HC : Cette nécessité de repenser la salle de cinéma vous a amené à explorer d’autres dispositifs, et aussi d’autres manières de montrer vos films…

NK : Nous avons fait un petit film en préparant Low Life, il y a 7 ans je crois. Il faut travailler (plus que) tous les jours. Ça partait de l’idée que le cinéma, ça n’a pas de sens, si c’est une fois tous les 3 ou 5 ans, quand l’argent arrive enfin et qu’il est tout de suite dépensé. Avant, il y avait la caméra, l’appareil photo, la pellicule, les tables de montage 16mm et 35mm. Les contraintes de temps et de manque de fric n’ont jamais empêché Mekas de faire tout ce qu’il a fait dans les années 60 et 70. Ni Godard, bien sûr, avec ses films vidéo dont Histoire(s) du Cinema serait tout à la fois l’aboutissement de son oeuvre passée et l’origine de toute son oeuvre à venir. Aujourd’hui, les nouveaux outils ne concernent pas seulement la prise de vue, mais tout ce qui se prolonge après, depuis le montage jusqu’à la projection. D’où notre intérêt grandissant pour ce qu’on appelle pour ne pas compliquer les choses, une installation, mais qui est en réalité un film. L’installation que nous présentons en ce moment à la Galerie Dazibao – Je sais courir mais je ne sais pas m’enfuir – est un film fait de matériaux inspirés des Feuilles Rouges de Faulkner, que nous avons réunis et tournés sur plusieurs années à Barcelone, à Rio de Janeiro, à Sao Paulo, à Paris, et maintenant à Montréal. Projetés par une dizaine de projecteurs sur une série de murs. Fragments de scénario, instants documentaires, danses, chansons, situations, mélangeant les climats et les genres. Un film en mutation qui se transforme en fonction des lieux où nous le présentons.

Najgo ! (Des histoires de chasse à l’homme et de films d’horreur)

Je sais courir mais je ne sais pas m’enfuir

Nous ne figurons pas dans le paysage

HC : Donc si j’ai bien compris, vous avez, en plus des installations en cours et à venir et de vos nombreux courts et moyens-métrages récents, au moins deux longs-métrages en préparation?

NK : Oui, et nous terminons en ce moment le montage de notre nouveau long-métrage L’Héroïque Lande. Un an de tournage dans la Jungle de Calais et une année de montage. Il va être assez long, entre 3h30 et 4h. On est parti seuls, Elisabeth, moi, et notre BlackMagic Pocket Camera ; sans financement, sans producteur, parfois un ami pour nous aider avec le son. Avec le désir d’y tourner un film construit autour de nos rencontres avec les réfugiés et leurs espaces, que nous allions découvrir. Shellac, qui co-produit maintenant le film, nous a rejoint en cours de route, et va le distribuer en salle en France. C’est une épopée, une épisode ignorée de l’Odyssée d’Homère, aujourd’hui. Dans une Europe incapable de sortir de la logique des camps du siècle dernier. Comme si malgré tout ce que nous savions du cycle inouïe des guerres et des crises du vingtième siècle, il fallait que ça recommence à plus grande échelle encore. Que ça recommence ou que ça continue ? Où se situe la frontière entre ce qu’on appelle la fin d’un monde et la continuation du monde qui l’a précédé ? Entre un monde qui n’en finit pas de finir et la possibilité d’un nouveau monde possible. La Jungle représentait peut-être une vision très concrète de ce nouveau monde possible. Une rupture spacio-temporelle dans laquelle s’est installée provisoirement une partie du monde. Habitant une frontière infranchissable, coincée entre la voie rapide, Calais, et la mer. Une frontière peuplée de très jeunes héros et la vitalité de leurs espoirs. En France, les médias, les politiques, l’opinion publique, n’y ont vu principalement que de la boue, des conditions sanitaires difficiles, des pauvres et des terroristes en puissance. L’Héroïque Lande est devenue une suite de La Blessure. Le squat dans lequel habitaient Blandine, Papy, Amadou et leurs amis, est devenue un squat à ciel ouvert habité par 12 000 réfugiés.

L’Héroïque Lande

L’Héroïque Lande

HC : Plus l’on se contente de piétiner la « mauvaise herbe », plus elle prolifère. Et le cinéma, en s’y greffant doucement comme vous semblez le faire avec L’Héroïque Lande, pourrait éventuellement devenir rhizomatique : le tuteur fragile de toutes les mauvaises herbes du monde…

NK : J’étais Hamlet. Je me tenais sur le rivage et je parlais avec le ressac BLABLABLA, dans le dos les ruines de l’Europe. Ce sont les premières lignes de Hamlet Machine de Heiner Muller. 1977. 40 ans plus tard, la machine à produire des générations de Hamlets européens s’est élargie bien au-delà de l’Europe. Jeunes hommes et jeunes femmes, venus d’Erythrée, d’Ethiopie, du Soudan, d’Afghanistan, de la Syrie, d’Irak, d’Iran… L’Héroïque Lande travaille comme une fiction, même si ce n’est pas vraiment une fiction. Il y a quelques années j’avais appelé ça, le cinéma post-documentaire. Un cinéma qui renoncerait à faire semblant de croire à des modes de narration et des esthétiques qui ne fonctionnent plus. L’époque est tellement paradoxale. La technologie ouvre un spectre de possibilités entièrement neuf pour le cinéma et en même temps, cette liberté inouïe se fracasse contre tout ce qui tente de restaurer ce qui est mort depuis longtemps. Duras, en 68, parlait de « tout casser ». C’était une parole inspirante qui correspondait bien à ces années-là. À ce que Aaton et Nagra pouvaient faire. Faire du cinéma avec des pavés, des bombes, des textes, des tracts, des manifs, des états amoureux… C’était le monde analogique. Un monde où le temps était incarné et linéaire. Tout casser dans ce monde-là, ça avait de la gueule. Mais dans notre monde numérique, qui est un monde spectral, proliférant et mutant, ça sonne faux. Parce que c’est déjà fait. Le monde se défait et se refait à chaque instant. Et plus seulement 24 fois par seconde.

HC : Et vous arrivez à garder le fil ?

NK : Plus la peine, il n’y a plus de fil depuis longtemps.

Le gai savoir

Un immense merci à Marie-Claude Loiselle qui par sa patience et son dévouement a rendu possible cet entretien. Merci à Guillaume Lafleur pour la liaison et à Ana Tapia Rousiouk pour l’enregistrement.

Notes

- La maison cinéma et le monde 4. Le moment Trafic. 1991-1992. Éditions P.O.L. Trafic ↩

- 24 images. Numéro 172, Juin–Juillet 2015. Révolutions du spectateur mutant ↩

- David Lynch est depuis revenu sur sa déclaration: «mes mots ont été sur-interprétés » a-t-il concédé, « Je n’ai pas dit que je quittais le cinéma. Simplement que personne ne sait de quoi le futur sera fait. »[http://www.lesoir.be/1510912/article/soirmag/actu-stars/2017-05-25/festival-cannes-l-etoile-mysterieuse-david-lynch-fait-son-come-back-photos->http://www.lesoir.be/1510912/article/soirmag/actu-stars/2017-05-25/festival-cannes-l-etoile-mysterieuse-david-lynch-fait-son-come-back-photos] ↩

- 24 images. Numéro 172, Juin–Juillet 2015. Révolutions du spectateur mutant. ↩