L’attrait de la flaque

Une esthétique du renversement (première esquisse)

Study of a River (Peter Hutton, 1997)

J’aimerais écrire un petit livre, plaquette, étude, essai libre, sur l’attrait de la flaque au cinéma, avec un sous-titre bien sérieux comme : « Pour une esthétique du renversement ». J’en émets ici l’hypothèse, la très frêle et improbable ébauche, avec peut-être l’espoir que quelqu’un prenne la balle au bond et me donne un jour le plaisir d’en exposer le dessin complet.

Je réalise qu’il me faut d’emblée délimiter le champ. La flaque dont il sera question ici (pour moi) n’est pas une fenêtre, elle n’est pas un miroir (je ne crois pas m’intéresser à Orphée de Cocteau, ce n’est ni la dimension Narcisse ni la « traversée du miroir » qui m’intéressent). Je ne crois pas par ailleurs que ce qui m’interpelle soit seulement la question du reflet, qui fait certes partie de l’attrait de la flaque, mais ne la constitue pas entièrement. Par exemple, quantité de films ou de photographies montrent un paysage, capté de face, reflété dans l’eau d’un lac (on voit ça dans le très beau Ten Lakes de James Benning par exemple). C’est très beau mais, c’est autre chose qui m’appelle, qui ne tirerait pas du côté du sublime en tout cas, mais plutôt de l’infime, du petit.

La flaque est entre autres choses — pour l’heure — une sorte de prisme jeté au sol, qui déforme, transforme, permet de retrouver le réel ou encore d’en réfracter la lumière, simplement, en y ajoutant sa vibration propre, et souvent humblement (il faut pencher la tête, et la caméra, se mettre à ras le sol). Alors peut-être que, même si elle n’est pas un motif dominant (comme l’est le miroir, le paysage, le visage, le vent, les clowns, le couteau, etc.), par sa discrétion même, elle pointe quelque chose de fondamental dans le lien de la réalité au cinéma et des virtualités propres que le cinéma permet de rendre visible. Je me risque : toute flaque serait peut-être une mise en abyme du cinéma, qui en rappellerait les conditions de possibilité et la nature profonde.

Note : cette dernière phrase, péremptoire, est placée comme un pavé pour penser, une tournure rhétorique, un peu creuse finalement. Elle ne se veut pas un axiome de vérité, malgré les apparences. Car rares sont, me semble-t-il, les « choses » qui apparaissent au cinéma et qui n’incarneraient pas une certaine « possibilité de cinéma ». Ça relève davantage du sophisme, même si je me refuse pour le moment de la biffer du texte.

La flaque est la conséquence d’une accumulation d’eau dans une cavité de plus ou moins grand volume. Il a plu, on a versé un grand sceau. De l’eau s’est déposé. Le soleil la fera sécher ou le sol l’absorbera. Une flaque est donc une réalité éphémère et passagère. Elle est aussi prise dans une relation au temps : elle a été causée (quelque chose a eu lieu, une averse, une inondation, un refoulement). Elle produit aussi quelque chose dans le temps, de parfois très fugace, à qui est attentif à la chose (mais qui passe son temps à regarder des flaques dans la vie ?) : le reflet d’une voiture qui file, d’un visage déformé, une branche d’arbre agitée par le vent, un éclat lumineux, un nuage qui passe, une ondulation de sa surface, un miroitement arc-en-ciel, tout cela dépendant de l’angle de celui qui regarde, du réel qui s’ébroue, des aléas du monde. Parfois les flaques sont minuscules, parfois elles s’étendent et prennent des allures de marécage. Je ne vais pas discriminer outre mesure à ce stade-ci. On peut se promener allègrement, et au gré de l’imagination, d’une vue Lumière au premier plan, trop ostentatoire du pompeux Roma de Cuarón (qui se regarde se regardant dans la flaque d’eau savonneuse, en y mettant le paquet comme on dit).

Roma (Alfonso Cuarón, 2018)

Note : Je crois déjà entendre le râle creux des gorophiles réclamer du sang à mes histoires de flaque : pourquoi me limiter à la flaque d’eau, quand on peut avoir la flaque de sang, de vomi, de purin ? Une certaine paresse de ma part très certainement et une allergie de l’inclusion à tout prix me convainc de laisser à d’autres le champ libre de tous-les-fluides-qui-font-des-flaques. Je me contente pour aujourd’hui de la flaque d’eau.

Ce que j’aime dans la flaque (dans l’idée de la flaque, tout d’abord, avant de tomber dans les exemples) c’est le principe de cette surface-écran, mais qui voile, par devers elle, une profondeur dont on ne peut généralement évaluer la profondeur, précisément parce que cette eau lisse, à l’angle où le regard la capte (on est très rarement directement au-dessus de la flaque, à 90 degrés), lui fait écran en devenant miroir de fortune. Un malheureux peut parfois, pour cette raison, enfoncer le pied dans une flaque d’eau, profonde de 30 cm, et si cette flaque est faite de glace et d’eau, et qu’on est distrait en traversant la rue, ça donne une réjouissante scène de Groundhog Day (merci Olivier et Renaud) et, assurément de quantité d’autres. La flaque comme ressort comique (faudrait voir du côté des grands burlesques, Linder, Keaton, WC Fields, Chaplin, Lloyd, Tati).

Groundhog Day (Harold Ramis, 1993)

Singin’ in the Rain (Gene Kelly, Stanley Donen, 1952)

Singin’ in the Rain (Gene Kelly, Stanley Donen, 1952)

Note : Il y aurait assurément une section à consacrer au coup de pied anarchique dans la flaque d’eau, dont le modèle a été donné une fois pour toutes dans cette scène — toujours aussi étonnante, malgré son caractère canonique — de Singin’ in the Rain… et aussi, à une moindre échelle, la chanson de Renaud (« À sauter dans les flaques pour la faire râler / bousiller nos godasses et se marrer »). De ce point de vue, l’enfant entretient une relation privilégiée avec la flaque d’eau (Gene Kelly redevient « enfant » dans cette scène, avant de se faire rappeler à l’ordre par l’officier de police/la vie adulte). L’enfant est en effet celui qui potentiellement se penche sur la flaque, s’y intéresse, se fascine par les formes aléatoires qui s’y dessinent, qui sont et ne sont pas, en même temps, le monde qui s’y réfléchit (la flaque comme petit théâtre des abstractions) ; la flaque est aussi, dans le monde de l’enfant, le lieu d’une sorte d’interdit, et pour cela, une sorte de tentation permanente (c’est ce dans quoi on n’a pas le droit de sauter à pieds joints, on ne veut pas choper un rhume, se salir, etc.). Le cinéma, très certainement, a exploré ce motif. Il faudrait aller voir de plus près.

Ce qui se cache derrière l’écran de la flaque n’est rien (personne n’y est tapi). Ça ne suscite aucun mystère, aucune curiosité (ce n’est pas l’eau au fond du lac, ou l’arrière-« monde », de l’autre côté du miroir). Plus philosophiquement, le rôle de la flaque serait de réfléchir sans le savoir, et parfois de ne pas réfléchir du tout (il y a des flaques qui ne sont qu’un cercle noir, opaque, lisse, et elles sont très bien ainsi, elles ne manquent de rien). La flaque demeure avant tout flaque : elle est contextuelle et contingente. Elle dépend d’un lieu, un bord de trottoir, un chemin de terre. À la différence du miroir, qui n’a souvent aucune autre importance, en soi, que de réfléchir (les fioritures, le cadre, c’est du condiment, du non essentiel). Un miroir réfléchit. C’est son travail (même si, comme le suggère Cocteau, « ils feraient mieux de réfléchir davantage »). La flaque — dès lors qu’on la remarque — est là, indifférente, passagère, et il se trouve que le monde s’y mire par accident (ce n’est pas son problème, à elle, la flaque). Et il se trouve que parfois une caméra y pose son regard, sans pour autant (et je pense que c’est peut-être ce qui m’intéresse le plus) qu’elle l’ait choisi comme sujet principal, prémédité (la flaque et ce qui s’y joue doivent un peu survenir). Parfois la chose qui est réfléchie est aussi « montrée », parfois, plus souvent, la chose réfléchie se suffit à elle-même, sans être redoublée dans le cadre. Mais l’intérêt je crois est plutôt ce qui se passe (visuellement, formellement) au niveau du sol : on a la rue, le trottoir, le chemin de terre, et une autre substance, aqueuse, hétérogène, qui fait que les choses rebondissent, se réfractent, brillent. C’est l’intérêt, documentaire et poétique, de la flaque (la flaque de Roma est peut-être en ce sens trop forcée, trop programmée, trop réfléchie, trop propre).

Il me vient en tête une anecdote. C’est en remarquant la présence de flaques d’eau, et en comparant avec les bulletins météos de l’époque, que l’historien du cinéma David Kiehn a pu déterminer que la date à laquelle on avait longtemps attribué le tournage du film A Trip Down Market Street était fausse et que la film n’avait pu être tourné ni en septembre ni en octobre 1905 : il n’avait pas plu une goutte ces deux mois-là. Les dernières recherches basées sur les bulletins météo, mais aussi sur un examen de l’angle du soleil et des plaques d’immatriculation ainsi que des journaux annonçant le film, concluraient à un tournage qui aurait eu lieu le 12 avril 1906, six jours avant le tremblement de terre du 18 avril, qui allait transformer la ville en un immense paysage de ruines 1 https://blog.sfgate.com/stew/2010/04/30/market-street-on-film-1906/ ]][/url].

A Trip Down Market Street (Miles Brothers, 1906)

C’est peut-être l’humilité de la flaque que j’aime. Sa banalité. Et la merveille qu’elle permet parfois de révéler, de refléter, à celui qui — par hasard ou volontairement — décide de s’y pencher. Bien sûr, la flaque est parfois aussi un « dispositif » savant. Pensons au début de la Grève d’Eisenstein (merci Louis). Les ouvriers complotent en secret leur plan d’insurrection. On assiste à leurs intrigues d’abord par le truchement des ombres, puis dans une flaque d’eau où s’étaient auparavant reflétées les cheminées de l’usine et les bottes du méchant patron qui bizarrement marchait à reculons (pour que l’émoi que ses bottes produisaient dans la flaque se résorbe après leur passage). Les ouvriers penchés s’agglutinent en vitesse pour échanger rapidement les éléments d’une révolte. Ici, l’image reflétée est une chose montrée comme cachée (des autorités), mais qui permet au spectateur, lui, d’être dans le secret (par la magie oblique du cinéma et le truchement d’une flaque).

La grève (Sergei Eisenstein, 1924)

Regen (La pluie) de Joris Ivens et Mannus Franken (merci Louise) est, à un autre niveau, sans l’ombre d’un doute, une œuvre clé dans ce corpus de la flaque. Les cinéastes s’intéressent à ce qu’une chose aussi banale que la pluie fait apparaître dans une ville : lumière sur les lignes architecturales, déplacement de citoyens, formes, objets. La flaque y règne, distribuée en différents motifs : flaque dans laquelle arbres et façades sont reflétées ; flaque percée de gouttes de pluie qui lancent des successions de cercles concentriques qui pullulent et se heurtent en s’annulant les uns les autres, etc. Il y aurait le film de Chomette, Jeux des reflets et des vitesses, dans le même genre. Et il faudrait sans doute si on avait le temps suivre ce motif de la flaque qui passe d’Ivens à Van der Keuken (j’ai le souvenir de flaques magnifiques — il faudrait aller vérifier — dans Amsterdam Global Village, L’œil au dessus du puits, Sarajevo Film Festival, etc.)

Regen (La pluie, Joris Ivens, Mannus Franken, 1929)

Regen (La pluie, Joris Ivens, Mannus Franken, 1929)

Regen (La pluie, Joris Ivens, Mannus Franken, 1929)

Mais quelque chose, malgré tout, me fait préférer à l’exemple de Regen, en termes de flaque, l’incroyable premier plan du Angst essen seele auf (Tous les autres s’appellent Ali) de Fassbinder : on se situe au niveau du bitume, la lentille plaquée sur le trottoir mouillé, la nuit. Une flaque à l’avant-plan, légèrement décadré à droite, reflète la lumière d’un lampadaire, alors que des voitures floues traversent le plan en striures jaunes et rouges, et que s’élève un chant en arabe. À la différence de All That Heaven Allows de Sirk dont Ali est le remake, et dont le premier plan est perché haut dans un joli ciel d’après-midi avant de condescendre tranquillement et se poser délicatement (comme une feuille d’automne) sur les personnages de la haute qui s’ébattront dans le film, Fassbinder situe son film précisément à la hauteur de la flaque sale, à ras le trottoir, dans la nuit qui brille.

Angst Essen Seele Auf (Rainer Werner Fassbinder, 1974)

J’aurais peut-être dû commencer par ceci. C’est en lisant une page — que j’avais oubliée — de Siegfried Kracauer, qu’un brillant étudiant (merci Edo) donnait en note de bas de page (la citation faisait écho, dans son texte, à un plan flaque dans Study of a River de Peter Hutton, qu’il faudrait bien entendu inclure dans ce corpus), que cette rumination a germée. La citation disait ceci (il faut obligatoirement la donner au long) :

Je voudrais conclure sur un souvenir personnel. J’étais encore adolescent quand j’ai vu mon premier film. L’impression qu’il fit sur moi a dû être enivrante, car je décidai sur-le-champ de rendre compte de cette expérience par écrit. Pour autant que je me souvienne, ce fut là mon premier projet littéraire. J’ai oublié si je l’ai jamais réalisé. Mais je me souviens de son interminable titre, qu’à peine rentré du cinéma j’inscrivis sur un bout de papier : Le film, découvreur de merveilles de la vie de tous les jours [Film as the Discoverer of the Marvels of Everyday Life dit la version originale anglaise]. Et de ces merveilles aussi, je me souviens comme si c’était hier. Ce qui m’avait si profondément remué, c’était une banale rue de banlieue, que le jeu des ombres et des lumières transfigurait. Quelques arbres se dressaient ici et là et au premier plan une flaque reflétait d’invisibles maisons et un coin de ciel. À un moment, un souffle de vent fit bouger les ombres et les façades avec le ciel au-dessous d’elles se sont mises à ondoyer. Le monde d’en haut qui tremblait dans la flaque sale : cette image ne m’a plus jamais quitté 2 .

Kracauer terminait ainsi avec cette description incroyable la préface de son grand livre, Theory of film, qui est à la fois une confession (un hommage à cette puissance affective du cinéma, vécue profondément, et qui ne l’a jamais quittée, et à laquelle il consacre son livre), mais aussi le fondement, l’attribut essentiel de ce qu’il appelle la « rédemption de la réalité physique », propre au cinéma et à la photographie. Il parle de cette première séance de cinéma, de son premier émerveillement, qui est indissociable de son premier projet littéraire, provoquée par cette image : « Le monde d’en haut qui tremblait dans la flaque sale » (the trembling upper world in the dirty puddle.) La beauté de la description tient à sa valeur poétique et philosophique : le monde d’en haut (la transcendance, le « ciel ») qui bascule dans la saleté prosaïque du monde d’en bas. L’émerveillement de Kracauer (mais aussi de tout spectateur) se situe sans doute dans ce double renversement. Voir le monde à l’envers, ondoyant, aux lignes mouvantes ; mais aussi, dans ce renversement de la valeur esthétique (auquel tout le XIXe siècle nous a préparé) : soudain on peut s’attacher à une chose aussi rigoureusement vulgaire qu’une flaque sale et y trouver de la beauté. C’est ce que le cinéma (et la photographie avant lui), nous a brutalement fait réaliser. Et toute la dimension éthique, spirituelle, esthétique et culturelle du cinéma se joue pour Kracauer dans de tels effets de surface, capables de révéler avec plus de profondeur, paradoxalement, les dimensions essentielles de la vie : « Perhaps our condition is such that we cannot gain access to the elusive essentials of life unless we assimilate the seemingly non-essential? Perhaps the way today leads from, and through, the corporeal to the spiritual? And perhaps the cinema helps us move from “below” to “above”? 3 . »

Une question évidemment se pose. De quel film cette mémoire est-elle le lieu — et est-ce même un film, une scène, une image, ou déjà un souvenir tordu par le temps, une impression vive mais peut-être fantasmée, une fiction proustienne (merci Philippe pour la suggestion) ? Kracauer avait 14 ou 15 ans (à quel âge se considérait-on adolescent à l’époque ?) en 1903-1904. Quantité de « vues » peuplaient encore les programmes de films de l’époque, comme celles-ci, tirées du catalogue Lumière (merci Jean-Pierre) 4 .

Danseuses des rues (vue n. 249) (Lumière, 1896)

Lyon – Sauvetage des lapins (vue n. 159) (Lumière, 1896)

Lyon – Quai de L’archevêché (vue no 158) (Lumière, 1896)

On se plait à rêver.

Que, pour l’essentiel, le cinéma se soit consacré à filmer autre chose que des flaques d’eau ne change absolument rien à ce qui est dit ici.

Une des plus belles phrases jamais écrites pour décrire la psychologie du cinéma, que je crois avoir cité une dizaine de fois, est une phrase de Bazin dans son célèbre texte, Ontologie de l’image photographique. Le texte est de 1944, mais Bazin lui apportera une série de modifications décisives en 1958, au moment de l’édition du premier volume de Qu’est-ce que le cinéma ?, que ce texte inaugure :

Ce reflet dans le trottoir mouillé, ce geste d’un enfant, il ne dépendait pas de moi de les distinguer dans le tissu du monde extérieur ; seule l’impassibilité de l’objectif, en dépouillant l’objet des habitudes et des préjugés, de toute la crasse spirituelle dont l’enrobait ma perception, pouvait le rendre vierge à mon attention, et partant à mon amour 5 .

Est-ce que Bazin avait une image précise en tête quand il a composé sa phrase, où semble flotter le souvenir à peine halluciné d’images clés du néoréalisme italien, Ladri di bicicleta, Germania anno zero, Paisa, Riso Amaro, où pullulent flaques d’eau, reflets de lumière et gestes d’enfants 6 ? Mais il est peut-être utile de rappeler que la première version du texte, en 1944, parue dans cet ouvrage collectif totalement oublié, Problèmes de la peinture, se lisait ainsi :

Ce chardon à contre-jour, ce reflet dans le trottoir mouillé, ce frémissement des feuilles de bouleau, il ne dépendait pas de moi de le distinguer dans le tissu du monde extérieur 7 .

Ce qui frappe tout d’abord c’est le fait que, dans le texte de Kracauer tout comme dans la première version du texte de Bazin, quatorze ans avant, il n’y a pas d’humains dans ces scènes premières, ces exempla de la puissance du cinéma 8 : c’est la nature, le bâti, le végétal (de surcroit très précis : chardon, bouleau) qui sont en jeu. Et ce qui est décrit échappe pour l’essentiel à une mise en scène planifiée. La phrase de Bazin est, encore une fois, tellement précise, qu’on se plaît à imaginer une scène, ou du moins une image mentale associée à chacun de ces « flashs » qui défile, comme des images de diapositives mouvantes (cela vient-il de films différents, du même film, ou est-ce des images types auxquelles Bazin confère de la précision (type d’arbre, nom de fleur) pour en faciliter la visualisation 9 .

Mais restons sur la flaque, la rue et le trottoir mouillé. Je crois que ce qui est déterminant dans ces exemples (qui valent, métonymiquement, pour décrire les virtualités du cinéma), et qui en constituent la valeur rhétorique, c’est le fait que nous soyons d’emblée du côté de la banalité la plus complète. Ce que nous dit Bazin (tout comme Kracauer, à sa manière), c’est que cette chose totalement prosaïque (peut-on imaginer quelque chose de plus commun qu’une flaque) peut donner lieu à une sorte d’épiphanie visuelle bouleversante. En transfigurant le monde ordinaire, le cinéma nous le redonne à revoir et à aimer. Et tout cela se lit dans une flaque d’eau. C’est cela sans doute, le renversement (en puisant dans la polysémie de ce mot) central qui se joue dans cette image et qui lui donne toute sa force (reste à voir ce que tout cela dit ou ne dit pas des points de contact entre les ontologies du cinéma de Bazin et de Kracauer).

Dans le Bateau ivre, Rimbaud écrit (merci Jacques) :

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache

Noir et froide où vers le crépuscule embaumé

Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche

Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Longtemps, ce mot « flache » m’était resté obscur, avant de comprendre qu’il s’agissait en fait d’un emploi, déjà un peu vieilli à l’époque, du mot « flaque » (on disait aussi jadis « gloye », mais c’est moins beau). Encore une fois, ici, on voit à quoi s’accroche le poète, transformé par la métaphore du poème en esquif sauvage et tanguant : ce ne sont, en fin de course, plus les grandes eaux tumultueuses, les mille contrées exotiques du romantisme, ni l’étendue épique de la houle patriotique de la nation européenne, se soulevant en écumes, mais la « flaque noire et froide » sur laquelle se penche un enfant « plein de tristesses », qui lâche un « bateau frêle comme un papillon de mai ». Il préférera au grand chant allégorique (baudelairien, ou hugolien) l’hallucination ordinaire, qui transfigure la scène minuscule, infime, invisible, en vision poétique 10 . Encore une fois, la flaque est le lieu d’un renversement qui inscrit, en même temps, l’horizon du projet poétique (tout comme chez Bazin et Kracauer).

Même si, tu as raison Jacques, on n’a jamais tiré un film de cette image de « flache », on peut voir surgir en lisant ces vers une image qui serait cousine de celles de Tarkovski, Iosselliani, Klimov, Paradjanov (suis-je le seul pour qui le noir et le froid et les tristesses (au pluriel) de l’enfant, qu’on imagine sans peine déguenillé, nous transporte immédiatement en Union soviétique, où la flaque règne, sale, végétale, au ras de la matière). Mais aussitôt on pourrait prononcer les noms de (et une succession d’autres images, différentes, aux contours changeants, apparaîtra alors) Rossellini, Kiarostami, Epstein, Olmi, Garrel (première époque), mais aussi Ford, Browning, Lang, Laughton, ou encoe Bunuel, Tati, Etaix, mais encore Brakhage, Baillie, Mekas (faites l’exercice, c’est délicieux).

Rimbaud ne mentionne pas de reflet dans cette strophe, mais il me semble que « mai » et « crépuscule », malgré le noir et le froid, font que cette « flache » brille par intermittence.

Je me suis soudain souvenu (merci Mathieu) de cette série de plans étonnants tout au long (et notamment au début) de L’ange ivre de Kurosawa, montrant une masse d’eau stagnante, entre la flaque d’eau et le marécage, épaisse, trouble, noire et qui, plutôt que d’être agitée par des gouttes de pluie qui tomberaient de haut, tremble et hoquette de l’intérieur, en petits bouillons erratiques.

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Ce marécage est au cœur du hameau où est campé l’action du film. Kurosawa plantera souvent sa caméra pour filmer cette masse d’eau puante, pestilentielle, qui semble incarner toute la fange accumulée, la colère, la frustration réprimée et le refoulement du Japon, cynique, désaffecté, désespéré, de l’immédiat après-guerre et de l’occupation américaine (le film est de 1948). Près de la bouse marécageuse se tiennent les prostitués et les bandits. Dans l’eau, parfois, on peut voir la ligne brisée des édifices en ruines de ce quartier triste de Tokyo. Dans un des très beaux plans du film, qui cherche à traduire le passage du temps et des saisons, on retrouve le fameux trou d’eau empoisonné, qui recueille des squelettes de vélo, des branches de parapluie, toute une fange qui s’y déverse, et soudain, un coup de vent s’élève et ride toute la surface de l’eau en une série de vaguelettes hérissées.

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Yoidore Tenshi (L’ange ivre, Akira Kurosawa, 1948)

Cette flaque (et ses innombrables manifestations dans ce film) donne bien le la du Japon en 47-48. Tout comme celles de Germania Anno Zero de Rossellini, pour Berlin. Le film — dire que je l’avais presque oublié —commence par une plongée sur des reflets sur un trottoir mouillé, dans lequel on voit les ruines de l’édifice qu’un panoramique vertical nous fera découvrir aussitôt après (et s’il existe un film qui cristallise bien le « geste de l’enfant » c’est bien ce film là, sur lequel Bazin, tout en exprimant des réserves, a écrit quelques pages magnifiques).

Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1948)

Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1948)

En recensant une quinzaine de films de ruines de l’immédiat après-guerre, le pari serait qu’une bonne poignée débuterait sur une plongée sur une flaque d’eau sale, au bord d’un trottoir crevé, avec une ligne fracturée de ruines en contre-jour.

Si la flaque n’est pas tout à fait le fameux bouclier de Persée qui permet de regarder la Méduse, elle peut être une manière de rendre compte de la difficulté de regarder dans les yeux une réalité : une réalité qui, précisément, nous force à baisser les yeux et la retrouver — cette réalité — dans une simple flaque (une autre raison pour laquelle Kracauer y trouve son compte).

J’aime l’idée que, dans l’étymologie du mot « flache » (qui donnera « flaque ») on trouve tout un champ sémantique qui le rattache au flasque, au mou, au creux, à la fatigue, à la lassitude, peut-être par extension à l’informe, l’indéfini, à la mélancolie, à la perte de vitalité 11 . D’autre part, je me prends à rêver une série de branches sémantiques qui auraient connecté au fil du temps « flaque » avec ce mot du moyen-anglais, flashen, flasken, qui décrit (au 13e siècle) un jaillissement soudain d’eau ou de poudre (il semble qu’on emploie aussi en anglais « flash » pour parler d’un marécage, d’une accumulation d’eau 12 ), et qui donnera plus tard « flash », au sens entendu aujourd’hui (mais attesté dès les 16e siècle) d’éclair lumineux ou d’images éblouissantes et éphémères. Qu’il y ait aussi, en désordre, dans cette famille de mots, l’exhibitionnisme, le flasque ou la fiole et la maladie du ver à soie (dite « flacherie »), me met aussi, je ne sais pourquoi, d’assez bonne humeur (« flache » aurait peut-être fourni un joli nom pour un site dédié à des podcasts et des essais audiovisuels).

This Side of Paradise (Ernie Gehr, 1991)

Dans un de ses films les moins connus (presque impossible à voir), tourné en 1989 mais complété en 1991, This Side of Paradise, le cinéaste expérimental américain Ernie Gehr a tourné dans un marché aux puces polonais de Berlin Ouest (surtout fréquenté par des ressortissants du bloc de l’Est, qui venaient y vendre tout ce qu’ils pouvaient, apprenant à la dure la « réalité » du capitalisme), six jours avant que le Mur ne tombe. Tombé par hasard, sans plan, sur ce marché planté au milieu des flaques d’eau immense dans laquelle tout le monde pataugeait, enveloppé dans la grisaille berlinoise, Gehr sortit sa Bolex et, devant la gêne qu’il éprouvait à filmer ces gens, se tourna vers les flaques envahissantes dans lesquelles flottaient toute sorte d’objets, mais dans lequel le brouhaha, carnavalesque et un peu cauchemardesque de la scène, se trouvait reflété. Comme dans Side/Walk/Shuttle, à des moments du film, Gehr renversa le film de telle sorte que les reflets des gens apparaissent soudain à l’endroit, alors que la scène se déroule à l’envers (le spectateur perd ses repères notamment en raison de la bande son, enregistrée à part, qui simule l’impression du direct). Ce film humble et précis explore l’idée des multiples lignes de fracture et des frontières, réelles ou imaginaires (entre l’Est et l’Ouest, entre la réalité et son reflet), floutant les contours et les certitudes, au moment précis où le monde s’apprêtait à basculer : de le voir ainsi, tenant encore par un fil, fissuré de toute part, déguenillé et désespéré, au fond d’une flaque sale, ce petit monde qui ressemblait au monde de 1930, celui de la crise et de toutes les incertitudes, quelques jours avant que l’on se mette à croire qu’il suffirait d’abattre un Mur pour goûter au Paradis, permet de croire un peu aux puissances du cinéma.

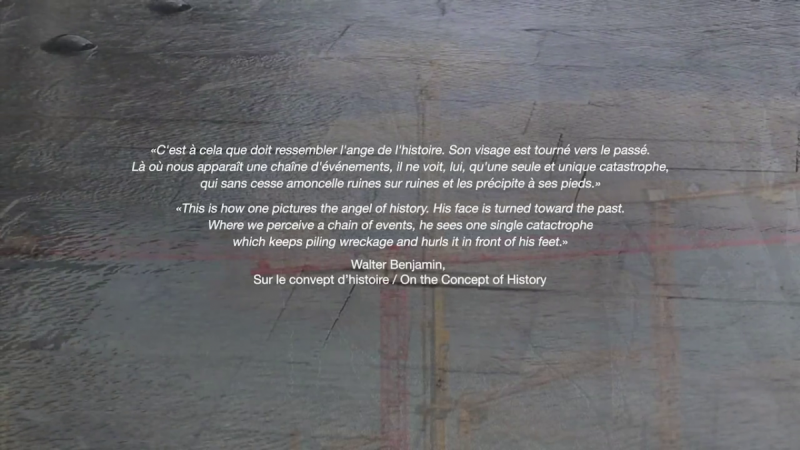

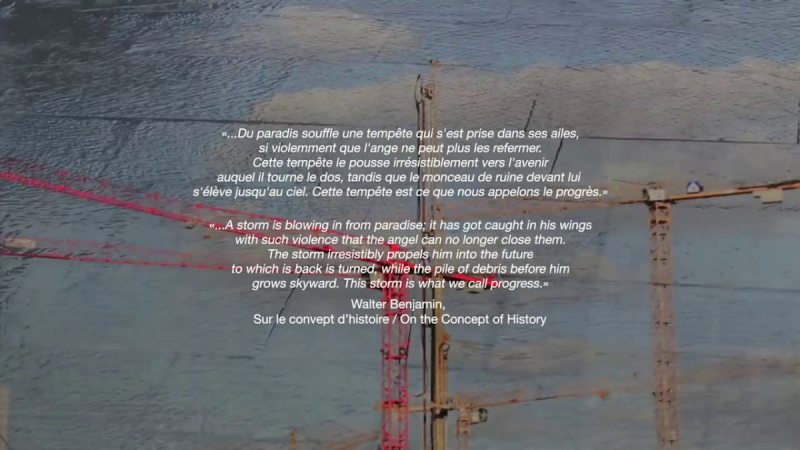

Dans la dernière section de la version film de Berlin – le passage du temps (2014-2018), sixième volet des Lieux et monuments, Pierre Hébert nous présente (dans une complexité rythmique, plastique et visuelle impossible à traduire ici), un passage à Berlin, à l’avant-plan duquel s’amoncèle des rebuts de pierre et de ferraille d’un chantier que pousse une pelle mécanique. Cet amoncèlement appelle, en surimpression, le dessin que Klee réalisa de l’Ange de l’histoire, ainsi que des images d’archives montrant, comme une image-souvenir, un plan de Berlin en ruines (mêlée avec les pierres du chantier) desquelles semblent jaillir, éventuellement, le jet tumultueux d’une fontaine d’eau. Cette image composite appelle la citation bien connue de Benjamin, tirée des « Thèses sur l’histoire », au moment où on voit apparaître, se substituant au premier montage, le ruissellement d’une eau se déversant et glissant sur les pierres du sol :

C’est à cela que doit ressembler l’ange de l’histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaine d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncèle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. / Du paradis souffle une tempête qui s’est prises dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruine devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce qu’on appelle le progrès 13 .

Tandis que l’eau continue de s’écouler latéralement, suivant une ligne diagonale, apparaît en palimpseste un enchevêtrement de grues dans un ciel bleu éclaboussé de nuages. La flaque, ici, est le signe de la tempête, du flux du temps, mais elle est aussi ce dans quoi vient se mirer majestuesement, ce ciel halluciné de Berlin, vers lequel s’élève les monceaux de ruines de son histoire. La flaque est ici, comme ailleurs, un lieu de passage, un lieu du passage, à la croisée du temps, du réel, et de son image projetée.

Berlin – Le passage du temps (Lieux et monuments-6) (Pierre Hébert, 2014-2018)

Alors que défilent encore des titres, des plans, des réalisateurs qu’il faudrait aller interroger (quoi de Satyajit Ray, Maya Deren, Jacques Demy, Theodor Dreyer, Agnès Varda, Chantal Akerman, Tsai Ming Liang, Lav Diaz, quoi de Robert Bresson, Jean Vigo, Jean Epstein, Van der Keuken, quoi des photographes, Brassaï, Robert Capa, Denise Bellon, Henri Cartier-Bresson ?), j’ai le fort désir de laisser ce texte en plans, inachevé, encore informe, mais en espérant pouvoir, grâce à cela, mieux suivre les infimes vibrations qu’il suscitera, au hasard des rencontres, et qui feraient ondoyer la mémoire des improbables lecteurs de ces notes.

Notes

- Voir entre autres : Max Garrone, « Marker Street on Film », 30 avril 2010, SF Gate Blog, [url=https://blog.sfgate.com/stew/2010/04/30/market-street-on-film-1906/] ↩

- Siegfried Kracauer, Théorie du film : la rédemption de la réalité matérielle, Paris, Flammarion, 2010 [1960], p. 16-17. ↩

- Siegfried Kracauer, Theory of Film, Princeton, Princeton Univ. Press, 1997 (1960), p. li. Je signale au passage, sans pouvoir m’y attarder que (merci Marianne et Hervé) c’est un point central de la critique virulente du cinéaste et critique indien Ritwik Ghatak contre le livre, pour qui le reflet dans la flaque, dans un film, n’est pas qu’un « effet de surface.» Il cite, pour appuyer son propos, un plan d’Aparajito de Satyajit Ray (film dont parle Kracauer à la fin de son ouvrage), « dans lequel Apu se tient devant une flaque où se reflètent des points lumineux du ciel noir et murmure dans un soupir: “Orion”. Ceux qui ont lu Bibhuti Bandyopadhyay, source première de ce film qui, dans ses nombreux ouvrages, fait régulièrement revenir cette constellation d’Orion -, et ceux d’entre nous qui, originaires de ce même contexte culturel, ceux-là auront une réaction qui ne sera pas comprise par l’étranger et qui ne consiste pas seulement à érafler la surface des choses. […] Toute flaque, où qu’elle se situe et quel que soit ce qu’elle reflète est pensée comme un instrument voué à canaliser les réactions du spectateur dans un but prédéfini. » Dans une note au texte, on apprend que ce plan d’Aparajito (qui fait rêver) à disparu rapidement des versions qui ont circulé en dehors de l’Inde, précisément parce que la référence pouvait devenir indéchiffrable pour un public issu d’un autre contexte culturel (Kracauer avait-il vu ce plan ?). Voir Ritwik Ghatak, “Une attitude face à la vie, une attitude face à l’art” (1965), dans Des films du Bengale, Vottem, Belgique, L’arachnéen, 2011, p. 141-142. On lira aussi le commentaire de Marianne Dautrey sur ce texte, “Peu de gens devineront ce qu’il a fallu être triste pour ressusciter Carthage”, Ritwik Ghatak lecteur de Siegfried Kracauer”, op. cit, p. 146-153. ↩

- Après m’avoir indiqué ces références, mon collègue Jean-Pierre Sirois-Trahan m’écrivit ceci : « J’ai regardé dans le Lyon Républicain la description du Quai de l’Archevéché : “C’est d’abord sur le Quai de l’Archevêché que nous sommes transportés et nous assistons avec une foule de curieux massés sur les parties les plus élevées du quai au passage de voitures roulant dans l’eau et qui produisent les plus curieux effets. “ (8 nov. 1896) Les “curieux effets” semblent être l’effet de miroir brouillé par la vague, les ondulations dont parle Kracauer. La maison et le quai semblent exister encore (pièces jointes). Bois d’Arcy a une copie Edison de ce film, ce qui laisse supposer qu’il a été exploité longtemps après son “actualité”. » ↩

- André Bazin, « Ontologie de l’image photographique », dans Qu’est-ce que le cinéma ?, vol. 1, Ontologie et cinéma, repris dans Écrits complets, vol. 2, Paris, Macula, 2018, p. 2557. ↩

- Hervé Joubert-Laurencin, que j’ai interrogé à ce sujet, me répondit la chose suivante, que je me permets de reproduire ici : « Bazin pense peut-être à une photographie particulière, mais il ne donne jamais de noms de photographes ou de titres de photos dans ses écrits. On pense évidemment à un célèbre instantané de Cartier-Bresson (“Derrière la gare Saint Lazare, près du pont de l’Europe”, Paris, 1932). » ↩

- André Bazin, « Ontologie de l’image photographique », dans Problèmes de la peinture, G. Diehl (dir), Lyon, Éditions Confluences, 1945, cité dans Écrits complets I, Paris, Macula, 2018, p. 110. ↩

- Que Bazin ait ajouté « geste d’enfant » dans la version de 1958 s’expliquerait en partie par la présence marquée de l’enfance dans ses écrits. On pense à ce qu’il a pu écrire sur The Little Fugitive ou Allemagne année zéro (merci Hervé). ↩

- Mais dans où pouvait-on en voir, en 1944, un « chardon à contre-jour » ? La Terre de Dovjhenko ? Un documentaire scientifique ? Une photographie « artistique » ? ↩

- Est-il besoin de rappeler cette phrase phare d’une Saison en enfer : « Je voyais très franchement une mosquée à la place d’une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d’un lac, les monstres, les mystères ; un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi, » une succession d’images dont l’ami Jean-Pierre verrait sans doute une enfilade de plaques de lanternes magiques. En relisant, je réalise que l’image du « salon au fond d’un lac », possède quelque chose de la puissance poétique de la flaque, que j’essaie de cerner. ↩

- https://fr.wiktionary.org/wiki/flache ↩

- https://www.etymonline.com/word/flash ↩

- Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire » (1940), Œuvres, vol. 1, Paris, Gallimard, Folio, 2000. ↩