Entre guêpe et chien, rendre visible : entretien avec Annabelle Aventurin

Au mois de juin dernier, Annabelle Aventurin, archiviste, programmatrice, chargée de conservation et de la diffusion de Med Hondo à Ciné-archives et cinéaste, est venue présenter, à titre d’invitée, le cycle La voix post-coloniale de Med Hondo, à la Cinémathèque québécoise 1 . Avec beaucoup de générosité, elle s’est entretenue avec nous dans les retombées de cet évènement des diverses facettes de son travail.

_____________________

Maude Trottier : J’aimerais que l’on évoque d’abord ton parcours. Tu as plusieurs chapeaux : archiviste, programmatrice, chargée de conservation et de la diffusion de Med Hondo à Ciné-archives, cinéaste. Comment s’est produite ton arrivée ciné à Ciné-Archives et plus largement, comment se sont construites tes postures professionnelles ?

Annabelle Aventurin : J’ai grandi en Seine–Saint-Denis, en banlieue parisienne. J’ai fait des études à Paris-VII (Paris-Diderot), puis un master à Paris 8 (Vincennes–Saint-Denis), une université reconnue pour avoir proposé des cours du soir pensés pour les travailleurs. J’y ai fait un master intitulé « Valorisation des patrimoines cinématographiques » en deux ans ; ce qui m’a par la suite menée à faire un certain nombre de stages et à passer une année à l’étranger, à Berlin. C’est dans ce cadre que j’ai étudié à la Frei Universität, et que j’ai travaillé comme stagiaire à l’Arsenal – Institut für Film und Videokunst 2 . J’y ai appris à manipuler les films. Je me suis alors dit que c’était quelque chose qui me plaisait. J’avais également complété préalablement un stage de deux mois très formateur à la Cinémathèque de la Sorbonne-Nouvelle, une petite cinémathèque qui conserve beaucoup de copies d’exploitation et qui projette des films tous les midis. J’ai par la suite travaillé à la Cinémathèque française et au Festival international de Cinéma Marseille (FIDMarseille), oscillant entre des postes de stagiaires en programmation. Je n’arrivais pas trop à comprendre si je voulais faire de la programmation ou travailler sur les archives-film. Puis j’ai étudié de nouveau à l’INA (Institut national de l’audiovisuel) pendant un an, dans le cadre d’une licence professionnelle en tant que documentaliste multimédia ; ce qui voulait dire s’intéresser au spectre de l’archivage au sens large, son image photo, flux audiovisuel, et donc flux télé des fichiers de l’encodage. Je me suis alors rendu compte qu’il y avait une énorme production d’images en dehors de la pellicule. Cela m’a amenée à travailler en alternance à TF1 tout en étudiant, et ça a autrement été très formateur. Après cette formation, par contre, j’ai ressenti le besoin de retourner à la pellicule. C’est à ce moment que j’ai connu Ciné-Archives, par le biais de la personne qui occupait mon poste actuel, Clément Lafite, et qui m’a proposé de le remplacer lorsqu’il a quitté ses fonctions.

M. T. : Est-ce que tu peux brièvement détailler tes activités quotidiennes ?

A. A. : C’est très vaste. D’abord, j’ai été embauchée pour travailler sur le fonds Med Hondo. Il s’agissait, durant les premières années, de travailler à sa valorisation, puis de coordonner la restauration des films et leur distribution ; ce qui veut dire la gestion des factures, des accords avec les différents projets culturels intéressés par les films, dialoguer avec les chercheurs et travailler avec les ayants droit de façon à répondre à leurs attentes et à leurs questions. Il y avait également un certain travail documentaire à produire autour des films, ce qui veut dire apprendre à les connaître pour pouvoir bien les présenter et les contextualiser. Cette partie de travail m’a occupée pendant un peu moins de deux ans, concentrée sur la coordination des restaurations en vue de la diffusion en salle. Ce à quoi se sont ajoutés la communication et le démarchage de presse autour de la sortie des films.

Puis, depuis un peu plus d’un an, je travaille également à la vente d’archives qui est la source de revenus principale de Ciné-Archives, et à la diffusion d’autres films. Je travaille aussi à la préparation des films en vue de leur numérisation. Quand je dis « préparer », ça veut dire les nettoyer, refaire les collures, vérifier les amorces et les informations qu’elles contiennent pour pouvoir renseigner au mieux les films. En amont, il faut aussi traiter ces fichiers qu’on appelle des bruts de scan, souvent 2K ou 4K, afin de pouvoir les décliner et les restituer 3 , c’est-à-dire s’assurer que les films soient visibles.

Med Hondo dans Ballade aux sources (Med Hondo, 1965)

M. T. : Quel est le statut du fonds Med Hondo par rapport à l’ensemble de Ciné-Archives, mais aussi par rapport à l’autre portion d’archives Med Hondo, déposée à Harvard ?

A. A. : C’est une question intéressante. Le fonds Med Hondo, il est particulier. Med Hondo est à la fois réalisateur, producteur, distributeur de ses films, donc c’est très conséquent comme fonds. Le fonds Ciné-Archives contient une tout autre typologie, beaucoup plus axée sur les films d’archives, alors que le fonds Med Hondo prend beaucoup plus de place numériquement, et de par son caractère presque sulfureux, par le sujet des films dont il traite, il est unique et se démarque du reste des collections.

M. T. : Et comment ce fonds s’est-il constitué ?

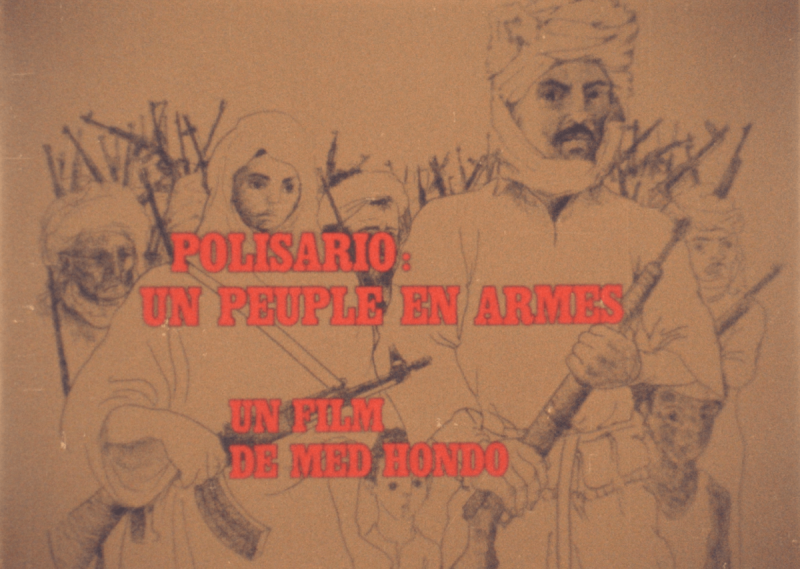

A. A. : Med Hondo connaissait Jacques Bidou, producteur ayant produit énormément de films pour Uni/Ci/té, la société de production interne au PCF. Jacques Bidou a parlé à Med Hondo en 2013 de Ciné-Archives, et c’est comme ça que ce dernier est venu à la rencontre de Maxime Grember, alors responsable de Ciné-archives. Et d’ailleurs, dans les films de Med Hondo, on retrouve des noms de techniciens et techniciennes affiliés à Uni/Ci/té : Meppiel, par exemple, qui va travailler sur le tournage de Polisario, un peuple en armes (1978) ; Antoine Bonfanti, qui est responsable de la prise de son de West Indies (1979) ; ou encore Théo Robichet — nom récurrent dans les collections de Ciné-Archive — qui va réaliser La Faim du monde, film produit par Med Hondo en 1977 au sujet de la famine dans le monde. Ensuite, la constitution du fonds s’est déroulée sur plusieurs années faites d’allers-retours chez lui et dans les lieux où se trouvaient les films, chez Éclair, à Paridis (lieu de stockage des copies), puis au tournant des années 2010, avec l’avènement confirmé du numérique, ces endroits ont fermé. Il fallait donc cartographier l’ensemble des informations. Ce n’est qu’entre 2015 et 2018 que le fonds a été contractualisé.

Quant aux Archives du film de Harvard 4 , c’est une sorte de comptoir qui détient une quantité impressionnante de copies de films d’exploitation. Ces archives abritent par ailleurs une rare copie de West Indies en 35 mm. Ils ont été d’excellents partenaires autour des restaurations de Sarraounia et de West Indies 5 , puis en ce moment, nous travaillons ensemble à la restauration numérique de Polisario, un peuple en armes.

West Indies (Med Hondo, 1979)

Polisario, un peuple en armes (Med Hondo, 1978)

M. T. : Med Hondo est mort en 2019. En quelle année es-tu arrivée ?

A. A. : 2020.

M. T. : Qu’est-ce que ça t’a fait de travailler sur un fonds aussi fraîchement posthume ?

A. A.: C’est assez étonnant, alors l’impression de rencontrer la personne à travers plusieurs biais. Parce qu’il y a aussi tout le fonds « non-film » qui est super intéressant, je pense aux scénarios et aux dossiers de financement très compliqués des films Sarraouina et West Indies. On se rend compte de la difficulté avec laquelle ont été produits ces films. Ces éléments donnent également à comprendre la manière dont Med Hondo a vécu sa carrière. Et même à l’intérieur de sa carrière de doubleur — une activité qu’il exerçait en France et qui lui permettait de financer ses propres films —, il a aidé à la mise en place d’un Syndicat des doubleurs. Il y a toujours ce rapport à la lutte qui s’inscrit dans toutes ses différentes activités.

__________________________

— une guêpe entre dans le verre d’Annabelle, attirée par le sucre. Par un tour de passe-passe, Annabelle la sauve et la libère —

__________________________

Mais c’est étrange de travailler autour de quelqu’un, de l’évoquer, d’avoir un accès privilégié et continu à ses archives. Ça donne l’impression de le connaître, d’une certaine manière, tout en ne l’ayant jamais connu.

Montrer Med Hondo

M. T. : J’aimerais t’entendre sur la performativité des films restaurés. Depuis quelques années émerge un certain nombre de projets qui visent à redonner une visibilité à des films qui ont été soit oubliés, soit perdus ou fragilisés à cause de contextes politiques sensibles et coloniaux. Par exemple, avec Nabil Djedouani (interviewé dans ce numéro 6 ) qui a pris l’initiative de créer des premières archives du cinéma algérien ; on peut encore penser au film d’Ariel Nasr, The Forbidden Reel (2019) qui porte sur le sauvetage in extremis des archives filmiques afghanes. On se confronte à un ensemble de contradictions, étant donné que même après les sorties de tutelles, l’histoire de ces pays fragilisés reste scellée, les archives sont soit non constituées ou menacées, les patrimoines restent à bâtir et à protéger. En t’occupant du fonds Med Hondo, tu participes aussi à un mouvement de mise en visibilité, voire de réécriture de l’histoire. Comment vis-tu cette responsabilité qui me paraît, à moi, très grande ?

A. A.: Je pense que j’aurais du mal à employer le terme réécriture de l’histoire parce que je me contente de faire en sorte que les films soient visibles et accessibles à un public large. C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’on a aussi travaillé à l’édition d’un coffret sur le cinéaste : pour que les films puissent être montrés à l’intérieur de médiathèques, des bibliothèques, que ce ne soit pas juste quelque chose qui existe à l’intérieur d’un certain circuit de cinéma. C’est un travail assez conséquent en effet, qui oscille entre le rapport aux ayants droit et le rapport aux structures qui demandent d’avoir les films, soit faire en sorte que tout ça soit accessible de la meilleure manière qui soit.

Ce qui est très agréable en travaillant sur ce fonds, c’est que les positionnements politiques qui sont proposés dans les films de Med Hondo correspondent à des sujets qui me sont chers. Et c’est un privilège au sens où on ne peut pas toujours travailler sur des contenus qui nous plaisent et résonnent autant. Publiquement, quand je parle des films, je m’efforce d’être au plus près des faits. N’ayant pas connu Med Hondo, mais ayant connu des documents qui me parlent de lui, j’aime rester proche des archives pour essayer d’expliquer aux gens ce que je sais être réel et concret. Et ça donne avant tout un point de vue sur la fabrication de ses films. Je donne souvent l’exemple de Bicots-nègres, nos voisins (1973) où je parle du didactisme de Med Hondo lorsque je le présente. Je trouve intéressant, sinon important, d’avoir cet article que je peux citer (paru dans la Revue Action, en 1974, à la sortie du film) et qui explique pourquoi il y a une forme de didactisme dans ce film. Med Hondo a répété que c’était quelque chose d’important pour lui, qu’il cherchait ainsi à faire passer un message par et pour les Africains, les incitant à rentrer sur le continent.

Bicots-nègres, nos voisins (Med Hondo, 1973)

M. T. : On imagine sans peine que le corpus Med Hondo puisse engendrer des réactions fortes et aussi contrastées en fonction des publics à qui il est présenté.

A. A.: C’est vrai que tout dépend de l’endroit où je présente. Quand j’ai présenté West Indies en Martinique, j’ai entendu des gens rigoler à des parties différentes du film ou se manifester à la lecture du générique, juste parce qu’ils y reconnaissaient des noms. La grande différence, si je peux la nommer ainsi, se produit lorsque les films de Med Hondo sont présentés à des publics concernés par ce dont les films parlent au cours des présentations. J’ai pu assister, par ailleurs, à des réactions extrêmement virulentes à l’encontre de West Indies ou de Sarraouina, et aussi à des réactions de malaise. Et puis j’ai pu voir des gens qui étaient bouleversés par le visionnage de ces films, sans pour autant connaître ou être initiés à l’histoire des diasporas en France.

Annabelle Aventurin durant la rétrospective La voix post-coloniale de Med Hondo (CQ).

M. T. : À la première séance de la rétrospective, j’ai entendu une personne derrière moi dire que c’était la première fois qu’elle mettait les pieds à la Cinémathèque québécoise. Un corpus comme celui de Med Hondo a le potentiel de créer de nouveaux publics, de faire déplacer des gens qui ne se sentent pas tout à fait concernés par les programmes, disons usuels ou historiques, des cinémathèques. Ce qui évoque les mandats de programmation des institutions. Comme programmatrice et cinéaste, as-tu des attentes vis-à-vis des cinémathèques et des institutions ?

A. A.: Non, je n’ai pas d’attentes précises. Je crois que ma plus grande conquête, mais je pense que je n’y arriverai pas, ce serait de voir les films de Med Hondo diffusés à la télévision française. Parce que ça reste quelque chose de très large comme spectre et incontrôlable. Je trouverais ça assez fort, d’autant plus que, par exemple, Sarraounia avait été acquis par la chaîne TF1 dans les années 1980, et jamais diffusé. Med Hondo a essayé de voir ses films diffusés à la télévision française, en vain. J’ai aussi compris que le désir de montrer des films de Med Hondo et la fréquentation des séances ne sont pas forcément égaux. Je me rends compte que c’est plutôt difficile de faire venir des gens en salle, de faire venir des publics. Je pense que cela dépend aussi en grande partie de la volonté et des ressources de l’institution, de l’association, de la capacité de la salle accueillante à travailler ses relations, ses médiations publiques et sa communication.

M. T. : Tu évoques l’idée de diffuser Med Hondo à la télé, mais c’est un cinéaste qui a besoin d’accompagnement. Son cinéma est exigeant, dur et déstabilisant, il faut aussi pouvoir le replacer dans des contextes de production, dans des contextes politiques, dans des contextes de luttes. Sans ta parole, à la CQ, je n’aurais pas pu comprendre aussi bien certains aspects de son travail.

A. A.: Merci ! C’est aussi le serpent qui se mord la queue. Il faudrait des gens qui viennent présenter les séances et contextualiser les films, mais aussi que ces mêmes films ou programmes soient pensés pour qu’un large public vienne voir les séances. Il y a un « gap », un écart qui se crée. Les films sont là, mais le public semble difficile à atteindre.

M. T. : Et d’un autre côté, comme tu le soulignes, ses films endossent une dimension didactique : on saisit tout à fait de quoi il s’agit et on apprend beaucoup. Mais toute l’histoire de la production des films parle également des contenus et c’est là où ta présentation enrichit beaucoup la compréhension qu’on peut avoir du cinéma de Med Hondo.

A. A.: Et c’est ça que j’aime apporter. De par mon accès privilégié à ces archives et aux connaissances accumulées, ça permet d’expliquer aux spectateurs dans quelle mesure ce qu’ils voient là est de l’ordre de l’extraordinaire. Réaliser un film musical au sujet de la traite négrière produit par le gouvernement algérien, c’est un tour de force. C’est important de le souligner. Il y a quelque chose de l’ordre de la révolte, de la colère dans ces films, et ce n’est pas que de la posture, c’est aussi ce qu’il traverse pour arriver à les produire. J’aimerais qu’il y ait moins de prise sur qui voit un film de Med Hondo. Que ce ne soit pas uniquement diffusé lors d’une rétrospective à la Viennale ou à la CQ, dans des milieux spécifiques, avec un public averti, mais un truc qui vienne heurter les gens dans leur quotidien, par exemple en ayant des films de Med Hondo à la télévision ou dans des médiathèques, comme évoqué tout à l’heure. Et d’ailleurs, à partir d’octobre, les films seront sur Mubi (France) pendant un an.

L’hétérogénéité de Med Hondo

M. T. : Med Hondo a fait onze longs métrages, trois courts, donc quatre films qui ont été jusqu’ici restaurés : Soleil Ô (1970, mais tourné entre 1967 et 1969), West Indies (1979), et Sarraouina (1986), puis le court, Mes voisins (1973). Pendant ta présentation à la CQ, la dimension hétérogène, variée du corpus ressortait très bien, que ce soit pour les formes de la fiction, du documentaire, du reportage ou des stratégies narratives et plastiques variées. Med Hondo n’est pas un cinéaste dont on peut dire qu’il a une seule stylistique et sa trajectoire est tout sauf linéaire. Il y a aussi des moments appuyés dans ce corpus : moment documentaire, moment épique, etc. As-tu une sorte de vision des étapes de constitution de la filmographie de Med Hondo ?

A. A.: Soleil Ô, c’est un succès critique énorme, mais c’est aussi un film qui ne va pas obtenir beaucoup de retours financiers, car il va être arnaqué par une société de distribution. C’est aussi à partir de là que Med Hondo devient distributeur et producteur de ces films. Il va aussi partiellement produire ses films grâce aux revenus liés ses activités de doubleur de films américains. Donc là, l’économie qui était déjà extrêmement précaire sur Soleil Ô l’est toujours avec Bicots-nègres, vos voisins (1973), un film qu’il fera aussi en plusieurs morceaux et sur plusieurs années. Et puis en arrière-fond, il continue sur de l’écriture documentaire avec Polisario… et Nous aurons tout un mort pour dormir (1978 et 1977), documentaire militant tourné au Sahara occidental. L’ambition fictionnelle arrive, très forte, avec West Indies. Il faut s’imaginer une caravelle négrière de 66 mètres de long, construite à l’intérieur d’une ancienne usine désaffectée. C’est un projet extrêmement ambitieux, avec des chorégraphies, des chansons, c’est un film opératique. Ensuite, le climax de sa recherche en fiction, ce sera, à mon sens, Sarraouina, qui sera également sa ruine. C’est un film produit avec énormément de mal, sans obtenir aucune avance sur recettes du CNC. Grâce à l’aide de Thomas Sankara, président du Burkina Faso à l’époque, le tournage aura finalement lieu. Et le film a été distribué à peine trois semaines en France, dans très peu de salles, c’est une œuvre complètement sacrifiée. On voit des têtes et des mains coupées dans le film — c’est une représentation réelle et frontale des exactions coloniales sur le territoire africain. Tandis qu’avec West Indies, il revisite les codes du film musical, avec Sarraouina, il détourne les codes du western. C’est filmé en scope, très mis en scène, grandiose. Et ça, je ne pense pas que ça plaise. On est très loin d’un film fait en caméra à l’épaule comme sur Soleil Ô. Personnellement, c’est un de mes films préférés, avec West Indies. Mes voisins, je le trouve magnifique aussi, même si c’est un court… Ensuite, la ruine fait qu’il met quand même quasiment huit ans à produire son avant-avant-dernier film, intitulé Lumière Noire (1992), un polar produit avec très peu d’argent et ensuite, Watani, un monde sans mal (1998), produit avec pratiquement rien, qu’une amie a comparé à du Fassbinder tellement l’image paraît accidentée. Le film est tourné en caméra à l’épaule, avec une qualité d’image un peu étrange, puisque c’est de l’image vidéo kinéscopée sur du film 35 mm. Dans ces trois dernières fictions, on peut sentir que les moyens de production sont considérablement réduits.

Mes voisins (Med Hondo, 1973)

Nous aurons toute la mort pour dormir (Med Hondo, 1977)

Sarraounia (Med Hondo, 1986)

__________________________

— un passant se montre très dur avec son chien, au point où nous nous arrêtons de discuter. « Je n’ai pas aimé voir ça », commente Annabelle, sous le mode de l’euphémisme —

__________________________

M. T. : Il m’a semblé qu’à travers les films que j’ai pu voir, Med Hondo multipliait les procédés d’ironie, entre autres lorsqu’il se réapproprie des formes classiques comme le music-hall. D’autre part, il y a cette dimension didactique, qui est peut-être faussement simple. Il y a certainement quelque chose de littéral, avec toutes ces scènes explicatives ou professorales, mais avec une double adresse à des sortes de publics cibles différents : celui vivant les situations d’exclusion ; celui participant à maintenir une logique discriminatoire. Et l’adresse, en l’occurrence est souvent directe, avec l’utilisation de nombreux regards-caméras, de l’apostrophe. Par moment, il y a quelque chose de pratiquement culpabilisant (au regard des blancs) ou une méchanceté nécessaire, en tous les cas, un rire totalement grinçant.

A. A.: Oui, je pense qu’il a tout à fait conscience de ces enjeux, en effet. Dans l’exemple des Bicots-nègres, le discours, selon les versions des films, est modifié, mais il s’adresse à ses compatriotes du continent qui sont en France, à la fois pour leur dire, dans la première version, de lutter pour un meilleur logement ; et dans la deuxième, celle diffusée, de rentrer en Afrique. Mais lui a vécu une grande partie de sa vie à Paris puis Montreuil, en Île-de-France. Quand il fait des adresses-caméra dans Soleil Ô, et c’est un film qui sera sélectionné à Cannes, à Locarno, il sait très bien qui va regarder ce film. Il a une vision globale. Les bicots-nègres, dans la version qui dure 2 h 40, a été montré dans des foyers de travailleurs ou d’étudiants africains, boulevard Poniatowski, dans le 12 ᵉ arrondissement. Ce sont des informations que j’ai réussi à rassembler en m’entretenant avec Abdoul War, son assistant et son ami pendant plus de 30 ans. Bouba Touré qui était projectionniste, écrivain, photographe, archiviste de la vie des foyers de travailleurs africains à Paris pendant plusieurs décennies, a projeté ses films à côté des films Nationalité : immigrée (1975) et Safrana ou le droit à la parole (1975) de Sidney Sokhona. Ses films n’étaient pas réservés à un public blanc avec un discours visan t à les culpabiliser.

Soleil Ô (Med Hondo, 1970)

M. T. : Je trouvais plutôt la culpabilité efficace et justement ironique, car très drôle.

A. A. Oui, en ce sens. Mais tu vois, c’est sans doute ce qui est complexe : ça peut être qualifié d’ironie, ça peut être qualifié de didactisme, mais en tous les cas, a priori, les gens ont besoin de le qualifier parce qu’ils sont mal à l’aise, qu’ils sont heurtés. Et il joue avec plusieurs registres. Le malaise qu’il crée est très fort.

M. T. : Et à travers cette dimension didactique, il crée du même souffle des modèles d’émulation pour les immigrants ou immigrés, comme une sorte d’appel aussi à comprendre. Parce que c’est loin d’être toujours évident de saisir les situations politiques dans lesquelles on est plongés, en y étant plongés, de surcroît des situations de cette gravité-là. C’est compliqué de se donner les modèles intellectuels pour comprendre ce qui nous arrive.

A. A.: Oui, mais ce que je trouve intéressant, c’est de voir comment il converge. Dans le film Mes voisins, par exemple, il y a une personne qui dit : « n’est pas juste notre problème, c’est le problème des ouvriers français aussi ». Ce n’est pas que de la théorie marxiste en fait, c’est là, ça se passe dans les films, dans le concret, et ça ne ressort pas seulement de sa vision didactique à lui, mais également des gens avec qui il s’entretient. On n’est pas du tout dans une vision misérabiliste, qui peut parfois être un des écueils du cinéma documentaire militant.

Le Roi n’est pas mon cousin

M. T. : Je suis consciente que je t’ai déjà beaucoup fait parler, mais j’aimerais clore l’entretien, si tu veux bien, avec ton film. À propos de son titre, Le Roi n’est pas mon cousin (2022), d’abord, tu as dû te faire poser beaucoup de questions. Je ne connaissais personnellement pas l’expression.

A. A. : C’est une expression qu’employait beaucoup ma grand-mère, en gros pour qualifier qu’elle était chanceuse. Mais après, si tu la googles, tu vas trouver bien d’autres versions autour de ça.

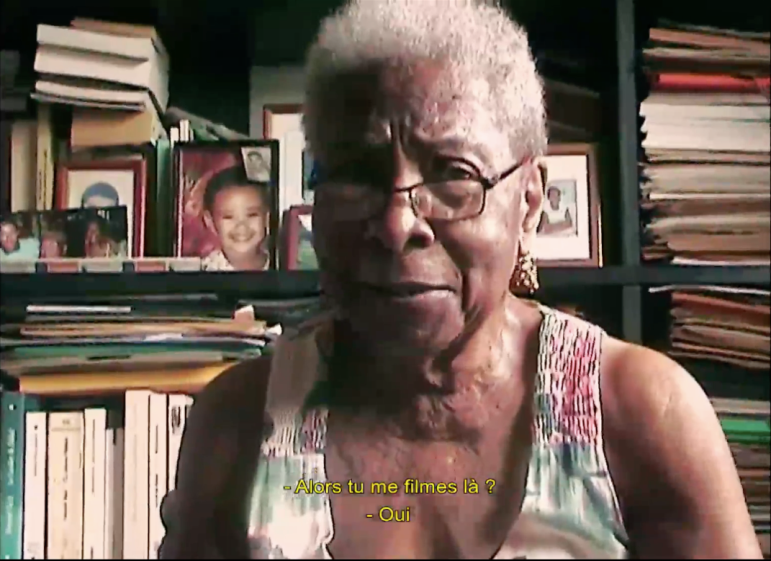

M. T. : C’est un film d’une trentaine de minutes et un portrait de ta grand-mère, Elzéa Foule Aventurin, entrecoupé d’images que tu assembles. Vous parcourez ensemble par le biais de l’entretien l’histoire de ta famille sur différentes générations. Ça donne quelque chose de très intimiste, entre toi et elle, et quelques autres figures, et du coup, je te poserai la question évidente, à savoir : qu’est-ce qui t’a donné l’impulsion de faire ce film ?

Le roi n’est pas mon cousin (Annabelle Aventurin, 2022)

A. A. : Alors il y a eu deux moments. Celui où je fais les entretiens avec elle, qui correspond on va dire à une recherche interne pour m’aider à comprendre ou répondre à des questions liées à ce que j’imaginais être une certaine généalogie de la violence. Et puis, ma grand-mère, c’est quand même un personnage agréable et irrévérencieux qui vient d’une famille très modeste. Sa mère l’a eue très jeune et son père est décédé très tôt. Ensuite, elle a pris un bateau [de la Guadeloupe] pour aller au Havre, avant de se rendre à Toulouse où elle a étudié la philosophie. Elle a été enseignante à Dakar pendant plusieurs années durant lesquelles elle a eu l’occasion d’écrire le livre qui est en toile de fond du film, Karakura ensoleillée, Guadeloupe échouée (1980). Elle a fini sa carrière comme directrice du rectorat Antilles-Guyane, un poste de haute responsabilité.

Tout ça non sans sacrifices, non sans secrets, c’est ce qui m’intéressait, et que j’ai tenté de faire ressortir travers le montage, un travail fait avec les monteurs Maxime Jean-Baptiste et Medhi Ackerman. L’idée, c’était aussi de faire paraître ses zones d’ombres, la manière dont elle en joue, fuit, dont j’essaie de lui faire parler de certaines choses, mais ne le fais pas. J’avais envie de laisser ces mystères-là, parce que c’est bien un film avec un peu de mystère. Et puis son humour, dans tous les cas pour moi, a été la chose principale que j’avais envie de montrer. C’est très fort, ça demande une certaine finesse de l’esprit qui n’est pas commune à tout le monde. La deuxième étape, malheureusement, c’est lorsqu’elle est décédée en mai 2020. J’ai commencé à travailler sur les images en mars pendant le confinement, alors que j’avais du temps. Sa santé était beaucoup plus défaillante, et je sentais qu’il fallait que je travaille sur ces images. Après son décès, je me suis dit qu’il me fallait agir le plus rapidement possible pour que ce ne soit pas trop douloureux par la suite.

M. T. : C’est un témoignage pour toi, pour elle ; c’est un témoignage aussi, un peu plus large en fait. Tu prends un peu ta grand-mère comme témoin d’une certaine histoire. Tu témoignes d’une vie.

A. A.: Oui, c’est vrai qu’elle a cette grande qualité de savoir se raconter et raconter les histoires. Au départ, ce n’était pas fait pour être montré publiquement, puis au fur et à mesure, je me rendais compte de l’intérêt de ce qu’elle racontait. On parle souvent de petites et de grandes histoires, c’en est le parfait exemple. Même cette manière dont elle a de faire du name dropping [par exemple avec Senghors ou autre]. Jusqu’à tard, je ne comprenais pas qui étaient ces gens parce qu’en fait, je n’avais pas forcément les notions, l’éducation. Quand tu commences à t’intéresser à tout ça, tu comprends qui elle a côtoyés. Quand elle dit : « parce qu’il nous fourrait dans la tête que nous n’étions rien », elle s’est insurgée contre ça et le dit, l’air de rien en fait. J’ai pris mesure de ses paroles en regardant ces images, en les regardant et en les convoquant, en étant en parallèle, en pleine construction dans ma propre éducation politique, qui s’est plutôt fait durant ces sept ou huit dernières années ; une éducation politique que je n’avais pas forcément plus jeune.

M. T. : Il y a un très beau moment dans le film, c’est quand tu lui demandes de prendre la caméra. Elle ne veut pas trop, tu insistes, puis finalement, elle le fait. Est-ce que c’était présumé de ta part, ou juste un élan spontané ? Parce qu’il y a une question forte de circulation des regards, d’inversion des pôles de pouvoir aussi, entre filmant et filmé. Et puis tu te laisses apparaître à travers son regard à elle. Je me disais que tu devais être gênée d’apparaître et en même temps, c’est d’un grand naturel. C’est vraiment très beau.

Le roi n’est pas mon cousin (Annabelle Aventurin, 2022)

A. A.: Tout le monde me dit que c’est un beau moment du film. J’ai mis un peu de temps à accepter qu’on me voie dans le film, mais je me suis dit que ça se voyait de toute façon, que c’était un film qui parlait nécessairement de moi aussi. Ce moment n’est néanmoins pas du tout réfléchi. J’ai passé dix jours chez elle, j’avais 8 h de « rush », je la collais partout, je la filmais tout le temps, elle en avait trop marre de moi. C’était en 2017, j’avais 26 ans, et ça a eu le temps d’infuser. Au moment où j’ai fait cette image-là, c’était plus l’idée de simplement la filmer, je la voyais prendre ça dans ses petites mains, galérer, c’était trop touchant.

M. T. : Une dernière question pour clore, à propos d’un mot précis qu’elle utilise et que tu utilises également. Tu lui dis qu’elle est « djok ». On comprend à peu près, mais peux-tu nous expliquer la signification du mot ?

A. A.: « Djok », ça veut dire qu’elle est forte, badass, quoi… C’est ça, être djok.

Cet entretien a eu lieu le 2 août 2023.

____________________________

Notes

- du 16 au 27 juin 2023, https://www.cinematheque.qc.ca/fr/cycles/la-voix-postcoloniale-de-med-hondo/. ↩

- Site de l’Arsenal : https://www.arsenal-berlin.de/en/. ↩

- Voir à cet effet le dialogue avec Léa Morin, « Des archives cinématographiques non-alignées », Hors champ, ja.v-fév. 2022, https://horschamp.qc.ca/article/des-archives-cinematographiques-non-alignees. ↩

- Une documentation assez abondante sur Med Hondo est disponible sur le site de la Harvard Film Archive : https://harvardfilmarchive.org/collections/med-hondo-collection. ↩

- Sur les 11 longs-métrages et quatre courts-métrage de Med Hondo, quatre films ont été jusqu’ici restaurés : Soleil Ô (1971), West Indies (1979), et Sarraouina (1986), puis le court métrage Mes voisins (1973). ↩

- Chantal Partamian, « Exploration des traces cinématographiques algériennes : une conversation avec Nabil Djedouani », https://horschamp.qc.ca/article/exploration-des-traces-cinematographiques-algeriennes-une-conversation-avec-nabil-djedouani ↩