Capture d’écran du fichier de numérisation du film De quelques événements sans signification.

Des Archives cinématographiques non-alignées

Version française d’une discussion publiée dans le Living Journal, édité par Olivier Marboeuf et Ana Vaz (décembre 2021) pour l’Open City Documentary Festival.

La restauration d’une archive évoque le plus souvent l’idée d’une opération physique qui permet de la ramener à la forme la plus proche de son origine. Qu’en est-il cependant d’archives filmiques qui ont disparu pour des raisons politiques ou qui se sont abîmées dans les marges d’une histoire dominante du cinéma. Il est alors possible d’imaginer non plus une restauration, mais une réparation comme un geste qui renonce au chemin du retour pour imaginer un autre devenir à partir des traces de l’objet, de ses cicatrices, des voix et des vies qui l’habitent et de toutes leurs potentialités narratives. Réparer c’est alors inventer une nouvelle forme autant qu’un nouvel espace de réception.

Au travers de leur conversation croisée, Annabelle Aventurin et Léa Morin tracent ici des chemins vers des pratiques réparatrices d’archives non-alignées. La remise en circulation d’œuvres minoritaires devient ainsi un acte de réassemblage de fragments de savoirs, de petites et de grandes histoires, de géographies et de relations méprisées. Loin de tout fétichisme, cette réapparition renouvelle l’art de montrer des films en lui redonnant la potentialité d’un véritable rituel de recomposition et de revitalisation politique dans le présent des tentatives, ambitions et rêves révolutionnaires.

Olivier Marboeuf

*

Annabelle Aventurin est chargée de la conservation et de la diffusion des archives de Med Hondo à Ciné-Archives (fonds audiovisuel du PCF et du mouvement ouvrier). En 2021, elle a coordonné, avec le soutien de la Harvard Film Archive, la restauration de West Indies (Med Hondo, 1979) et de Sarraounia (Med Hondo, 1986). Elle est également programmatrice et réalise en 2022 son premier essai documentaire, Le Roi n’est pas mon cousin (30min).

Léa Morin est curatrice, chercheuse indépendante et programmatrice. Engagée dans des projets (édition, expositions, restaurations) qui associent chercheur.se. s, artistes et praticien.ne. s, elle s’intéresse particulièrement aux circulations d’idées, de formes, d’esthétiques et de luttes politiques et artistiques de la période des indépendances (années 1960 et 1970), de même qu’aux enjeux de décolonisation culturelle. Elle est membre de l’équipe Archives Bouanani : une histoire du cinéma au Maroc (Rabat) et de Talitha (www.talitha3.com), une association engagée dans la re-circulation d’œuvres sonores et filmiques à travers l’édition et la restauration (Rennes).

*

Photographie de tournage du film De quelques événements sans signification de Mostafa Derkaoui, Casablanca, 1974, Archives Krimou Derkaoui.

Annabelle Aventurin (A. A.) : On peut dire que nos démarches sont croisées. Dans le cadre de mon métier, je suis amenée à travailler à partir d’éléments physiques, que ce soit des films ou des documents (photos, scénarios, listes de dialogue, dossiers de financement, etc.). Alors que toi, quand tu débutes une recherche autour d’un film, il arrive que tu n’aies accès à aucune copie de visionnage, que les éléments originaux ne soient pas identifiés, qu’aucun document ne soit accessible…

Léa Morin (L. M.) : Oui et d’ailleurs, l’absence — et l’invisibilité, même — de ces films ou de ces récits cinématographiques est souvent mon sujet de recherche initial. Il s’agit pour moi d’explorer et d’enquêter sur leur disparition comme point d’entrée d’une réflexion sur l’historiographie du cinéma. Et tenter de les reconstituer par l’absence. Mais quand on travaille sur un film pendant des mois ou des années et à partir duquel on mène des entretiens, on cherche des traces, on explore chaque micro-histoire de sa fabrication et, tout à coup, durant cette enquête, on localise les éléments originaux : on ne peut pas s’arrêter là. C’est ce qu’il s’est passé avec De quelques événements sans signification (Mostafa Derkaoui, 1974, Maroc, négatifs 16 mm conservés par la Filmoteca de Catalunya). Quand je reçois pour la première fois une photographie de la bobine identifiée par les équipes de Barcelone, tout d’un coup, dans la matérialité même de la pellicule, je réalise — ou j’imagine — qu’y sont inscrites les tensions qui ont traversé le film. L’élan incroyable de ce collectif de cinéastes, d’artistes et d’activistes réunis pour un tournage hors norme dans les rues de Casablanca en 1974, porté par la volonté d’un cinéma nouveau, d’un effacement des frontières entre les disciplines créatives, d’une réflexion sur le pouvoir politique du cinéma. Une expérimentation unique, novatrice et avant-gardiste qui s’est malheureusement finie par une interdiction de diffusion. Et puis l’oubli. Restaurer ce film, le rendre à nouveau visible dans le respect des intentions de son auteur, c’est tenter de restaurer une histoire esthétique et politique manquante. C’est tenter de prendre en compte les blessures et les trous de l’Histoire du cinéma. C’est réactiver les incroyables et presque insensés espoirs que cette bande de rêveurs et de militants portaient à ce film (pour la société et pour une invention des formes débarrassée de la domination coloniale). Des espoirs d’une révolution culturelle et politique, rien de moins. Face aux bobines, face aux métrages de pellicule, on se retrouve face à la matérialité d’une histoire, et c’est assez renversant d’en prendre conscience. On ne peut mener un projet de restauration, sans avoir reconstitué le parcours, l’histoire de cette pellicule, de sa production à sa diffusion et, souvent, ce sont des trajectoires extrêmement complexes et significatives…

À la Filmoteca de Catalunya, pendant la restauration du film De quelques événements sans signification de Mostafa Derkaoui, photo Léa Morin, 2018.

Allal Sahbi pendant le montage du film Soleil de Printemps de Latif Lahlou, (1969, Maroc), archives de Latif Lahlou.

A. A. : Pour comprendre un fonds, il est important de reconstituer un parcours, comme tu l’indiques. Avoir à l’esprit la trajectoire du réalisateur est aussi nécessaire. Med Hondo, par exemple, né en 1936 à Atar, en Mauritanie, quittera le Sahara natal en 1955 et étudiera à l’école hôtelière de Rabat. En 1958, il arrivera à Marseille avant de regagner Paris, où il s’initiera à l’art dramatique tout en continuant de travailler dans des restaurants. Il a un parcours d’immigré en France. C’est important d’avoir ça en tête, puisque Hondo ne cessera de faire du cinéma par et pour les Africains traitant de thématiques liées à leur histoire, de même qu’à celle des diasporas africaines à travers le monde.

Par conséquent, la production de ses films en garde la marque : West Indies (1979) est le résultat d’une coproduction interafricaine entre l’Algérie, la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ; Sarraounia (1986) est majoritairement financé par la société de production de Med Hondo, les Films Soleil Ô, et avec l’aide du gouvernement burkinabé de Thomas Sankara.

La cartographie physique de ses films montre qu’ils sont tous conservés en France. Des copies d’exploitation sont trouvables dans d’autres pays, mais les éléments patrimoniaux (négatifs son et image, interpositif, mixage son) se trouvent en France. Les films de Med Hondo ont pour la plupart connu des sorties commerciales en France, souvent avec difficulté. Son cinéma s’inscrit aussi dans une histoire de l’industrie du cinéma en France. Sarraounia va connaître une exploitation commerciale très réduite en France. Une pétition pour que le film réapparaisse, avec entre autres les signatures d’Ousmane Sembene, de Costa Gavras, de Souleymane Cissé et de Jacques Demy, verra le jour. Le film ressortira discrètement en salles, en 1992, mais ne connaîtra pas la sortie commerciale qu’il mérite.

Bobines du film West Indies, espace de stockage de conservation de Ciné-Archives, photo de Léa Morin, 2019.

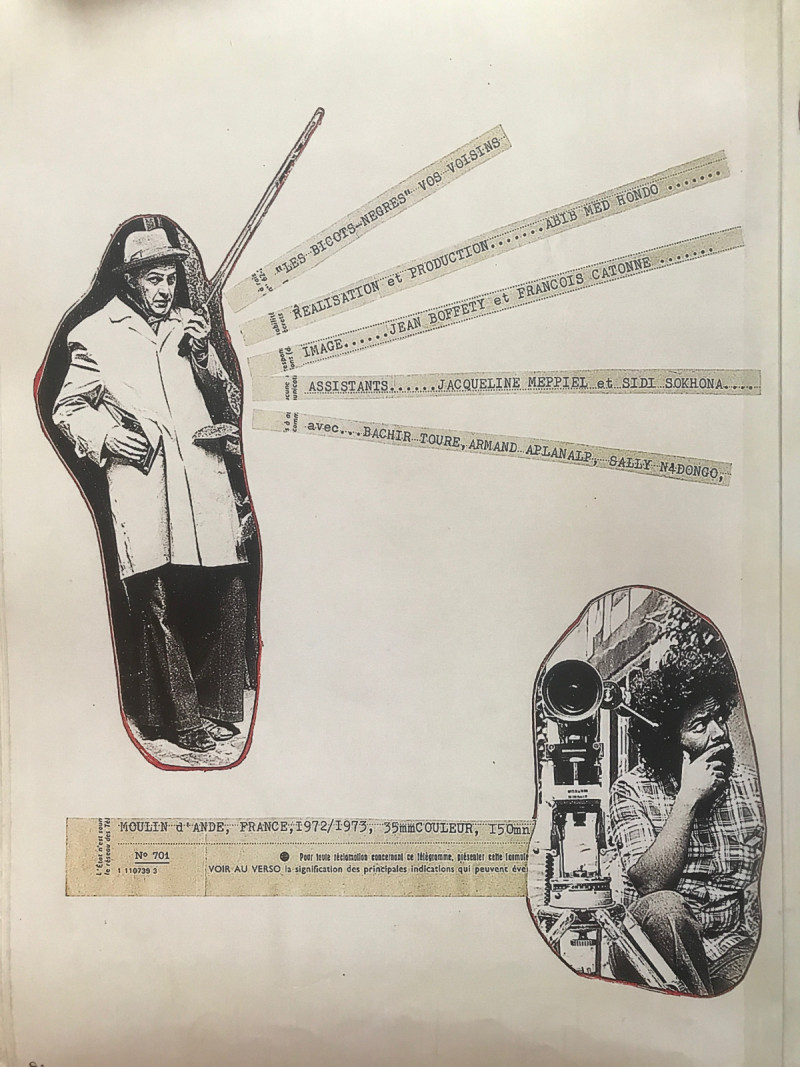

L. M. : Pour le film de Mostafa Derkaoui, on peut tracer une cartographie passionnante : la pellicule vient d’Europe de l’Est (où il a étudié le cinéma), le développement se fait à Madrid, le montage à Casablanca, mais aussi à Rome alors que les Derkaoui montaient un film réalisé entre temps en Irak pour le compte de la FAO, le gonflage du 16 mm au 35 mm à Barcelone, le sous-titrage à Paris, la première projection clandestine au festival panafricain de Khouribga, une copie 16 mm est retrouvée dans le grenier à Casablanca… tout ceci jusqu’à la restauration à Barcelone et les projections partout dans le monde. Le film prend enfin sa place dans l’Histoire du cinéma, 45 ans plus tard. Et chaque étape porte une signification. Tout ceci n’est absolument pas linéaire. Le tournage lui-même s’est fait en plusieurs étapes, au gré des difficultés avec les autorités, et le temps de réunir les financements manquants. Il y a également une histoire fragmentée pour composer un film tel que Les Bicots-nègres, vos voisins (Med Hondo, 1974).

A. A. : Oui, complètement. Med Hondo débute le tournage des Bicot-nègres juste après avoir achevé celui de Soleil Ô (1970). Ce tournage durera trois ans et demi. Le film aura une durée initiale de deux heures quarante minutes. C’est d’ailleurs cette version qu’on présentera au Festival international du jeune cinéma de Hyères, et qui sera récipiendaire d’un prix aux Journées cinématographiques de Carthage, en 1974. Med Hondo monte une nouvelle version du film au début des années 1980, d’une durée d’une heure quarante minutes. Une scène additionnelle est tournée en 35 mm alors que le reste du film est en 16 mm. Le film est remonté et les séquences à l’intérieur du foyer de travailleurs immigrés de la Croix Nivert, Paris 15e, sont réduites. C’est ce passage qui constitue le court-métrage Mes Voisins (1971).

L. M. : Mais du coup, quel est le statut de Mes Voisins ? Comment s’inscrit-il dans la filmographie de Med Hondo ?

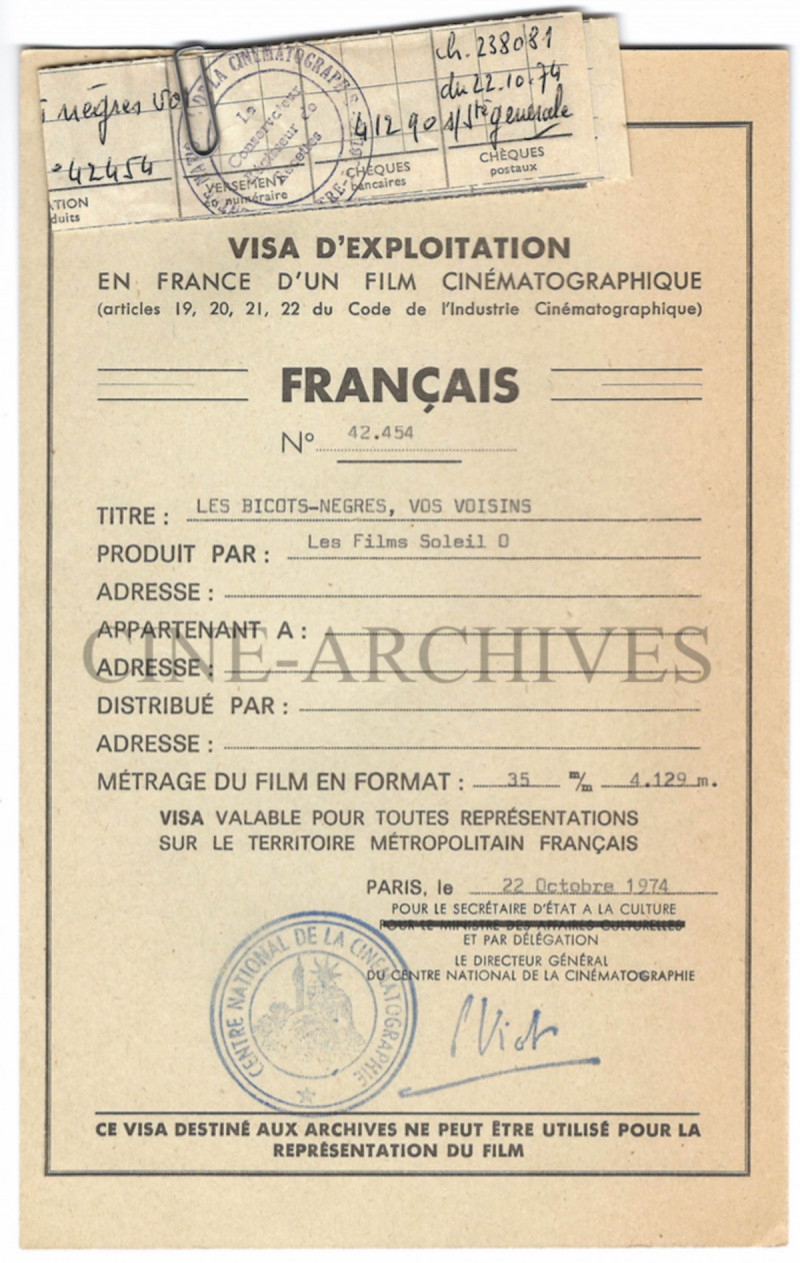

A. A. : C’est assez étonnant. Le visa d’exploitation — une autorisation administrative nécessaire à tout film exploité dans les salles de cinéma, quelle que soit son origine, française ou étrangère — de Bicots-nègres, vos voisins, en octobre 1974, indique un film long de 4129 mètres en 35 mm ; ce qui correspond à la version de deux heures quarante. Le RCA (registre de la cinématographie et de l’audiovisuel) indique, lui, que Mes voisins a été inscrit sur le même visa en février 1974, soit quelques mois avant la sortie de Bicots-nègres, vos voisins. Pour autant, il existe des copies d’exploitation du moyen-métrage Mes Voisins. Il fait 375 mètres en 16 mm, d’après le métrage indiqué sur le site dédié à la distribution des films de l’Arsenal – Institut für Film und Videokunst, ce qui correspond à sa durée, une trentaine de minutes. Lorsque l’institution berlinoise, en 2019, se lance dans la restauration des Mes Voisins, ils travaillent à partir des négatifs originaux 16 mm de la version de deux heures quarante de Bicots-nègres, vos voisins, conservés à Ciné-Archives, mais aussi de la copie d’exploitation 16 mm qu’ils détiennent et qui leur sert de référence. Cela indique que le film a une existence indépendante. Il a été montré lors de la première édition officielle de l’International Forum of New Cinema durant la Berlinale en 1971. Il me semble d’ailleurs que c’est grâce à l’important travail de programmation de la section Forum de la Berlinale, que l’impressionnante collection de films de l’Arsenal a commencé à se constituer. Enfin, Mes Voisins n’a pas de visa d’exploitation en France, donc cela indique une circulation à l’intérieur de réseau de projections non commerciales. Le film relate la lutte des travailleurs des foyers de la croix Nivert dans le 15e arrondissement de Paris pour un meilleur logement. Cette lutte est centrale dans la construction du film Bicots-nègres, vos voisins.

Visa d’exploitation de Bicots-nègres, vos voisins (Med Hondo, 1974) © Ciné-Archives

Montage autour du film de Med Hondo, Bicots-nègres, vos voisins (1974), Livre d’or conçu et réalisé par Maurice Pons © Moulin d’Andé.

L. M. : La recherche et la programmation sont des points d’entrée. Quand on travaille sur un cinéaste qui n’a pas pu réaliser le cinéma qu’il souhaitait (car sa vision artistique ne rencontrait pas celle voulue par son pays, post-indépendance, et qu’il devait en affronter les réalités sociales et politiques), on se retrouve à aller chercher son cinéma en puissance dans ses œuvres d’études, ses premiers essais. Par exemple, dans le cas du cinéaste marocain empêché Idriss Karim (qui a collaboré avec le sociologue Paul Pascon sur un film disparu, Les Enfants du Haouz, 1970), c’est à l’école de cinéma de Lodz en Pologne (où il a étudié pendant les années 1960 et 1970) qu’on a pu retrouver les traces de ce qu’aurait pu être ce film perdu. Et cette recherche permet aussi de restituer une histoire manquante : celle des circulations transnationales (notamment entre l’Afrique et l’Europe de l’Est) et de leurs influences. Les circulations, c’est également l’Algérie et sa politique de co-production, le Maroc qui accueillait dans ses laboratoires des films sénégalais, sans oublier le rôle des ciné-clubs nationaux, lieux de diffusion du cinéma tricontinal (Afrique, Asie et Amérique du Sud), ou les festivals internationaux comme Khouribga, Carthage ou le Fespaco.

A. A. : Mais oui ! Ça me fait aussi penser au CAC — le Comité africain des cinéastes. En 1981, Med Hondo, aux côtés de cinéastes tels que Haile Gerima ou Paulin Soumanou Vieyra, prend part à cette organisation dont le but est de promouvoir le cinéma africain en Afrique, et de lutter contre la diffusion d’imaginaires occidentaux et européens dévalorisants au cinéma. Il va, aux côtés des autres membres, chercher des soutiens financiers pour la traduction de films en langue arabe, organiser le 1er colloque international sur la production cinématographique en Afrique, en 1982, ou encore animer des réseaux de distribution intercontinentaux. Sarraounia sera projeté au Mozambique, au Niger, en Angola. Bicots-nègres, vos voisins, Soleil Ô, ou encore West Indies, seront exploités en Mauritanie. Avoir accès à ces archives décentre une vision occidentale de l’exploitation cinématographique, et c’est nécessaire.

L. M. : Les archives non filmiques que vous conservez à Ciné-Archives nous renseignent sur la circulation des œuvres et permettent d’en savoir un peu plus sur la façon dont Med Hondo voulait montrer ses films, sur son militantisme pour les inscrire dans l’industrie du cinéma français, pour les sortir de la marge, ainsi que son combat pour le développement d’une industrie sur le continent africain… Ces archives nous permettent aussi de tenter de comprendre sa volonté derrière toutes ces versions comme des déclinaisons d’un même film…

A. A. : Oui, c’est parfois lacunaire. Par exemple, pour Bicots-nègres, vos voisins, je sais que la version de deux heures quarante minutes a été aussi montrée en Belgique à l’époque puisqu’une copie 35 mm est conservée à la Cinémathèque Royale de Belgique à Bruxelles. Dans les archives papier, j’ai un document indiquant qu’il a été diffusé à l’intérieur d’un programme de films en Mauritanie, en 1981, mais je ne suis pas en mesure de dire si c’est la version remontée du début des années 1980 qui a été montrée.

Le remontage de ce film indique en tout cas, à mon sens, une volonté de réactualiser le discours et le message du film, de le fragmenter afin qu’il circule une nouvelle fois. Med Hondo réalise par ailleurs Nous Aurons toute la mort pour dormir en 1977, film partisan qui suit la lutte du peuple sahraoui au Sahara occidental. Il remontera le film en 1978, qui deviendra Polisario, un peuple en armes : une version plus courte, destinée à une meilleure circulation en salle.

Au sein de Ciné-Archives, j’ai la possibilité de numériser du 16 mm grâce au scanner dont nous disposons. Je me suis donc lancée dans la numérisation des négatifs 16 mm de Bicots-nègres, vos voisins, correspondant à la version de deux heures quarante minutes, ce qui n’est pas la version finale du film. Même si la question de la version peut être contextualisée, celle du sous-titrage se pose tout de même. En effet, dans la version de 1974, de longues séquences en langue arabe ainsi que d’autres langues que je n’ai pas encore identifiées ne sont pas traduites en voice over, à la différence de la version des années 1980 qui, elle, est totalement traduite. Dans les archives papier que j’ai à ma disposition, je n’ai pas trouvé de sous-titres correspondants. Par conséquent, ce serait certainement modifier l’intention de l’auteur que de traduire ces passages. Je crois que la question du sous-titrage s’est aussi posée sur le film de Djouhra Abouda et d’Alain Bonamy, Ali au pays des merveilles (1976), restauré et numérisé en 4K au laboratoire « Image retrouvée » durant l’année 2021, en collaboration avec Talitha (Rennes).

L. M. : C’était une grande question tout au long du processus de restauration. D’ailleurs, on vient d’en parler à nouveau avec Djouhra, à la suite de la dernière projection, puisque certains dialogues, qu’elle juge très importants, sont inaudibles ou difficilement compréhensibles (du fait de la diction, de l’accent, des expressions utilisées, etc.). On peut le regretter. Certaines subtilités nous échappent. Bien sûr, nous n’avons pas sous-titré le film, dans le respect de l’œuvre originale, car la restauration n’est pas là pour proposer une expérience plus lisible du film, mais pour restituer au plus proche les intentions premières des cinéastes et l’œuvre telle qu’elle était au moment de sa création. Djouhra Abouda m’a par ailleurs clairement indiqué dans nos entretiens qu’il s’agissait alors d’un parti pris politique de ne pas sous-titrer les paroles en français de ce travailleur immigré algérien. Mais je m’interroge sur un autre choix (tous les choix sont pris avec les cinéastes, bien sûr) : celui d’avoir sous-titré la partie en arabe ainsi que la chanson de fin en amazigh, alors que dans la copie de diffusion 16 mm trouvée chez Alain Bonnamy, il n’y avait, à ces moments, pas de sous-titrage. Djouhra ne se souvenait pas des raisons, peut-être une question de budget, mais cela m’a rappelé justement les parti pris esthétiques et politiques de Med Hondo. Ne pas sous-titrer des passages entiers.

Chaque étape soulève des questionnements techniques, esthétiques et politiques. Il faut reconstituer le film, ses intentions, ses formes et ses mouvements. La restauration, bien au-delà du travail technique sur l’image abîmée, est ce travail d’enquête, de restitution et de recirculation des films. Pour cette dernière étape, les éléments de communication liés à la diffusion nouvelle de ces films « restaurés » peuvent complètement en lisser l’histoire, en enlever toute matière (à la manière des restaurations qui ne prennent pas en compte le grain de la pellicule) et toute complexité, en le mythifiant ou en le réduisant à des histoires de censures, ou encore en utilisant un vocabulaire de la découverte, comme s’il s’agissait d’un trésor perdu que l’on retrouve par pure coïncidence. Alors que son oubli s’inscrit dans des politiques systématiques d’invisibilisation des cinématographies non dominantes. On va parler du film « rare », « unique », « censuré », « disparu », « perdu » ou « retrouvé », sans plus d’explications ou de contexte. Ce vocabulaire surutilisé participe à effacer la complexité de l’histoire d’un film. Comme si l’inexistence du film de Mostafa Derkaoui dans l’Histoire du cinéma n’était due qu’aux politiques de censure et de répression du Maroc. Comme si l’intérêt porté aujourd’hui au film n’était dû qu’à une redécouverte purement fortuite de nos jours. Alors que sa disparition tout comme sa réapparition s’inscrit dans un contexte de domination dans les histoires politiques et dans les histoires des formes qu’il convient également de penser. Il faut rester vigilant face à ce vocabulaire, pour ne pas reproduire les schémas de domination… C’est aussi cela, la restitution.

Capture d’écran du fichier issu de la numérisation de la copie 16 mm de Ballade aux sources (Med Hondo et Bernard Nantet, 1965) © Ciné-Archives.

A. A. : Je suis d’accord avec toi, sachant que des films sont peu vus, voire oubliés, bien que produits en France. Oui, dans le cas des travaux autour de la filmographie de Med Hondo, le terme « restitution » prend tout son sens. Je pense à Ballade aux sources (1965), premier film co-réalisé avec le photographe et journaliste Bernard Nantet. C’est un film qui figure dans la filmographie de Med Hondo, mais sur lequel je n’ai aucune trace de circulation. L’unique film de 16 mm retrouvé de cette œuvre (qui était du film inversible, donc sans négatif) est en mauvais état. La bande magnétique son du film est en trop mauvais état pour qu’on puisse pour le moment, y récupérer des données. Med Hondo a, dans les documents à ma disposition, peu communiqué d’éléments sur ce film. Reste que les thématiques abordées et la qualité du film sont autant de raisons qui me poussent à vouloir travailler sur sa restitution. J’ai, pour le moment, numérisé en plusieurs temps le film qui dure trente-et-une minutes. La prochaine étape est de faire évaluer la bande sonore par un expert.

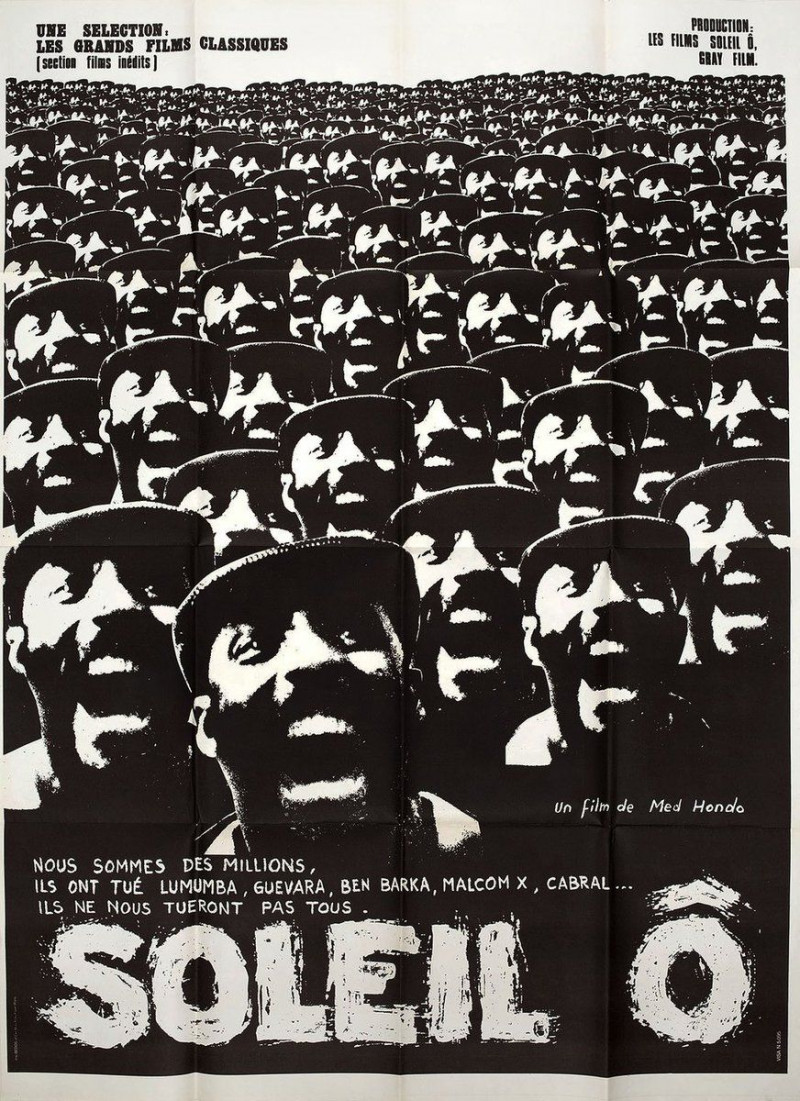

L. M. : Donc tu mènes également, avec tes propres outils, des « restitutions » des films de Med Hondo afin de les remettre en circulation, de les sortir du silence, et cela sans nécessairement passer par les prestigieux laboratoires de restauration de films. Je veux dire qu’un film comme Soleil Ô a bénéficié du programme de restauration de la Cineteca di Bologna et de l’African Film Heritage Project (une collaboration entre la Film Foundation de Martin Scorsese, la FEPACI et l’UNESCO). C’est magnifique, mais malgré l’immensité du travail mené par leurs équipes, cela reste toujours insuffisant. Il y a tant d’autres films, de courts-métrages, de documentaires qui viennent aussi composer cette histoire que nous tentons de reconstituer…

Capture d’écran du fichier issu de la numérisation des négatifs images de Polisario, un peuple en armes © Ciné-Archives.

A. A. : Je pense qu’il est parfois possible de faire un pas de côté et de s’éloigner de la volonté première de vouloir restaurer numériquement. Une restauration est un travail de longue haleine, de recherche documentaire et d’expertise. Plusieurs étapes mènent ensuite à des travaux de numérisation en 2K ou 4K — selon les possibilités — et de postproduction avec, dans le meilleur des cas, la présence des réalisateurs ou réalisatrices de l’époque et/ou du chef opérateur et, à l’issue de ces travaux, un retour du film restauré sur pellicule. Tout cela nécessite un budget conséquent.

Je numérise les négatifs originaux 16 mm grâce aux outils à ma disposition à Ciné-Archives. Je cherche donc à réaliser des masters numériques des films. À l’intérieur d’une économie réduite, ce sont des travaux qui permettent à la fois d’avoir un master de conservation du film. L’objectif est d’avoir, dans le cas de Polisario un peuple en armes sur lequel je travaille présentement, un film projetable qui puisse circuler et être redécouvert. Pour autant, il n’y a pas de travail de restauration du son et de l’image, et c’est à contextualiser lors de la diffusion du film, car ce n’est pas la même qualité ni la même économie. Je vais fin novembre être formée à l’étalonnage au sein de l’INA (Institut national de l’audiovisuel). De même, ça reste un travail professionnel nécessaire lors d’une restauration.

Des modèles alternatifs se mettent en place. Par exemple, le projet de restauration de plusieurs films de Jocelyne Saab conduit par, entre autres, Mathilde Rouxel et Jinane Mrad au sein de l’Association des amis de Jocelyne Saab est stimulant. Une série d’ateliers pour former des gens à la restauration numérique de films au Liban et à Marseille a été mise en place avec la participation de la Cinémathèque de Beirut et du lieu de création pluridisciplinaire marseillais, le Polygone étoilé. Les projets de restauration de Samba le Grand (Moustapha Alassane, 1977) et Le Damier (Balufu Bakupa-Kanyinda, 1996), menés par Amélie Garin-Davet pour l’ambassade de France aux États-Unis, ouvrent des possibilités. Un partenariat est mis en place entre le NYU et sa section dédiée à la restauration de films tandis que l’Institut français, qui gère les droits de ces films, travaille à leur numérisation.

La restauration de films s’inscrit à l’intérieur de l’industrie du cinéma. Bien que cela soit nécessaire, c’est aussi encourageant de trouver des alternatives qui lient des projets de recherches universitaires (dans le cas des films de Jocelyne Saab, la volonté est de travailler avec des personnes concernées par ces images) et des formations techniques concrètes. C’est d’ailleurs ce que tu développes depuis plusieurs années, notamment au Maroc.

Les Enfants de la guerre/The Children of War (Jocelyne Saab, 1976) avant et après restauration numérique © Association Les Amis de Jocelyne Saab.

L. M. : Oui, ce fut le cas avec De quelques événements sans signification dont toute la restauration a été pensée dans le prolongement des idées mêmes du film et de sa production, c’est-à-dire de manière engagée et participative. Aux Archives Bouanani, à Rabat, un appartement-musée du cinéma, transformé en association de valorisation de l’histoire culturelle et cinématographique du Maroc, nous travaillons (au sein de l’équipe menée par Touda Bouanani, fille du cinéaste Ahmed Bouanani) à la réappropriation des images et des récits marocains (collectés par sa famille, et au-delà) par les jeunes générations et à la préservation de ces archives pour les générations futures. Réactiver ces archives, c’est peut-être tenter de les restaurer collectivement. Je pense qu’il est essentiel d’associer les technicien·ne·s, les praticien·ne·s, les penseur·seuse·s et les communautés concernées par ces images, ainsi que de désorganiser les savoirs, d’en exploser les frontières, pour mieux rapprocher la restitution de la volonté de tous ces cinéastes qui, souvent, ne se limitaient pas dans leur pratique à une unique discipline. On peut citer également le travail mené de manière indépendante par Nabil Djedouani depuis neuf ans, avec « Les Archives numériques du cinéma algérien ». En plus de son travail extrêmement précis de recherche, de collecte et de documentation (en ligne), il vient d’acquérir une formation en restauration numérique à l’INA, car il souhaite pouvoir contribuer directement à ce travail que l’on a décrit comme multiple. Les films demandent des connaissances et des attentions particulières (c’est le cas du cinéma expérimental, du cinéma militant, mais aussi du Troisième Cinéma, comme défini par les Argentins Solanas et Getino en 1969 pour nommer ce nouveau cinéma décolonisé), et il est important que chaque personne de la chaîne que constitue la « restauration » partage ces savoirs. Et c’est encore mieux quand on travaille avec des partenaires engagés dans les mêmes luttes que celles défendues par les cinéastes. Ce fut notamment un plaisir de collaborer avec le Polygone étoilé (Marseille), par exemple.

Numérisation du film Algérie Couleurs de Djouhra Abouda et Alain Bonnamy au Polygone Étoilé, Marseille, 2021 © Talitha.

Alors oui, on est bien obligées d’inventer des méthodes, surtout que ces projets de restauration ne répondent souvent pas aux propriétés établies, celles des politiques nationales de préservation ou du marché du patrimoine cinématographique. Alors que la nécessité, voire l’urgence même, de rendre visible certaines œuvres — non-alignées ? — s’impose, parfois. Le réel les appelle, pour ce qu’elles viennent ouvrir à la pensée et à l’action au présent, et peut-être aussi permettre à nos futurs. Cela peut être l’urgence de faire face à l’actualité, de devoir rétablir des histoires manquantes, d’établir des généalogies, de faire front, de transmettre des méthodologies de résistance, de revendiquer des héritages. Et les archives cinématographiques sur lesquelles nous travaillons ont cette particularité. Elles viennent documenter des histoires invisibilisées et marginalisées, que ce soit de par leur géographie de production (depuis des régions qu’on considérait alors comme périphériques) ou par leur contexte de production, qu’elles soient réalisées en contexte militant ou de lutte décoloniale. Et l’on sait que les schémas de domination dans la production et dans la narration viennent se reproduire à l’heure des politiques de restauration de films. La même chose pour les politiques de conservation, cela me fait penser aux efforts d’Aboubakar Sanogo — membre de la FEPACI responsable de l’African Film Heritage Project — qui propose de repenser tout le dispositif de l’archivage, y compris l’architecture des lieux de conservation. Par exemple, selon certaines études, l’architecture traditionnelle, longtemps délégitimée par le colonialisme, serait plus pertinente pour la conservation des films. Il s’agit donc de réinventer et de décoloniser l’infrastructure physique de l’archivage (et avec elle toutes les méthodologies liées). Là aussi, le physique (ici le bâtiment) est politique.

« We come from the sun as Med Hondo said, Soleil Ô means we come from the Sun. The idea is to really capture that energy and create our own conditions for the labs. It is a whole “dispositif” to use a Foucauldian term—the whole apparatus of archiving from the intellectual conceptual dimension to the physical infrastructure, exhibition and pedagogical » (Aboubakar Sanogo).

Affiche de Soleil Ô (Med Hondo, 1970) © Ciné-Archives.