Conversation avec Harun Farocki

Nous publions ce mois-ci trois entretiens 1 , réalisés au cours de la dernière année, avec quatre artistes majeurs qui pratiquent tous, sans s’y limiter, et malgré leurs différentes approches, un certain art du remploi d’images : réutilisation de films amateurs des années 30 et 40 (Peter Forgács), réutilisation du cinéma hollywoodien des années 40 et 50 (Matthias Müller et Christoph Girardet), réutilisation des « images opérationnelles » militaires, télévisuelles, carcérales (Harun Farocki). Chacun de ces artistes éclaire également une des facettes de cette relation contemporaine des cinéastes au musée (tous ces cinéastes ont réalisé des installations muséales).

La publication conjointe de ces trois entretiens, plutôt que d’inciter des fraternités indues, vise plutôt à mettre en lumière la fécondité de pratiques qui se situent au cœur d’une réflexion sur l’image, le cinéma et les médias, sur la place, ostentatoire ou secrète, qu’ils occupent dans notre culture et qui façonnent, sur bien des points, notre mémoire et notre relation à l’Histoire.

____________________________________________________________________

Cet entretien avec Harun Farocki a été réalisé le 20 octobre à la galerie Leonard & Bina Ellen de l’université Concordia à Montréal, à l’occasion de l’exposition de Harun Farocki “One Image Doesn’t Take The Place Of The Previous One”, organisée par la commissaire Michèle Thériault, d’un colloque international consacré à son travail, organisé par Philippe Despoix et le groupe « Médias et mémoire » du Centre canadien d’études allemandes et européennes, ainsi que du cycle en hommage à Farocki présenté au Goethe Institut. « L’actualité Farocki » se poursuivra cet hiver : l’installation vidéo Deep Play, dont il est question dans l’entretien, sera présentée à Montréal du 21 février au 25 mai 2008 à la DHC/ART Foundation for Contemporary Art.

Documentariste, essayiste, critique, enseignant, vidéaste, Farocki est une figure majeure du cinéma et de la scène artistique et intellectuelle allemande depuis la fin des années 60, bien que ses œuvres aient été trop rarement présentées à Montréal. Ses réflexions sur le rôle des images, l’histoire du cinéma, le travail, les médias et la technologie sont parmi les plus riches du cinéma et de l’art contemporains. Nous n’avons pas voulu rater l’occasion de le rencontrer 2 .

____________________________________________________________________

© Harun Farocki, Interface, installation vidéo, 1995

Hors champ [André Habib] : Commençons brièvement par parler de cette exposition, « One Image doesn’t Take the Place of the Previous One ». La première question serait le choix des pièces. Quels ont été les choix qui vous ont amené à choisir ces 6 installations ?

Harun Farocki: Le choix des pièces est l’œuvre de Michèle [Thériault]. Elle connaît bien l’espace et elle savait ce qu’elle voulait. C’est aussi comme pour les enfants : certains sont toujours plus privilégiés que d’autres. J’essaie toujours d’aider les moins privilégiés. Par exemple, Contre-chant [2004] n’a pas été tellement montré, alors j’aime bien qu’elle soit présentée. Voilà. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire. Il y aurait eu plusieurs autres choix possibles.

HC [AH] : Est-ce qu’il y avait des pièces que vous pensiez rajouter et que finalement vous aviez dû renoncer à présenter ?

HF : Non, pas vraiment. Il y a une des pièces, pour laquelle c’était plus difficile parce que je l’avais vendue à la Fondation Generali, à Vienne.

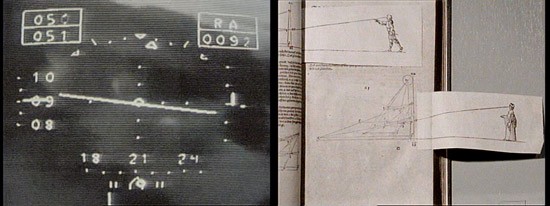

Hors champ [Pavel Pavlov]: Interface [1995] est votre première installation, et on y retrouve déjà ce concept, fondamental dans votre travail récent, d’image opérationnelle. Dans Œil/Machine, dont une version a été faite en 2000, on voit que l’image opérationnelle acquiert une nouvelle présence dans l’installation. Mais ces « images opérationnelles » sont déjà dans votre film de 1988, Images du monde et inscription de la guerre. À quel moment vous est venue cette idée d’image opérationnelle ?

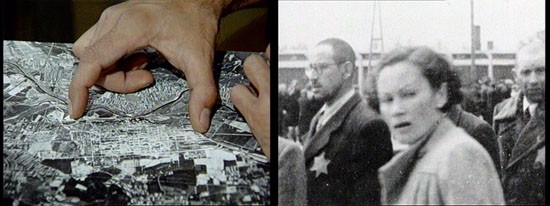

© Harun Farocki, Images du monde et inscription de la guerre, 1988

HF : Quand je travaillais sur Image du monde et inscription de la guerre, il était difficile de mettre la main sur certaines images qui, je savais, existaient, notamment certaines vues aériennes. À cette époque, je me suis intéressé à ces images parce qu’il devenait évident qu’un nouveau type d’image était en train d’apparaître. En peu d’années, les images sont redevenues significatives dans l’industrie militaire et dans les usines. Le traitement informatique des images allait acquérir un statut qu’elles ne possédaient pas avant. Mais il était difficile d’y accéder. Nous ne pouvions pas nous en servir pour dresser des métaphores, des parallèles.

HC [PP] : Je vous posais cette question en pensant à un texte de Nadar dans son livre Quand j’étais photographe, C’est un texte sur la première photographie aérostatique qui est prise depuis un ballon. Dans Images du monde et inscription de la guerre vous mentionnez un autre photographe, Maydenbauer, qui en 1858 décide d’utiliser la photographie pour prendre des mesures d’édifices. L’histoire de Nadar est contemporaine de l’invention de Maydenbauer. Nadar réalise les premières photos aérostatiques. Et il a deux idées : l’une c’est de faire un cadastre, c’est-à-dire de remplacer les arpenteurs géomètres ; mais il prévoit une autre utilisation, qui est l’utilisation militaire de la photographie. Il prend une photo, il l’envoie au quartier général où se prennent les décisions, on développe la photo, on prend une décision, on lui envoie une instruction, on lui dit « faites telle autre photo », etc. Tout un système d’envoi et de relais d’images se met en place. Et je trouvais que c’était très beau comme parallèle par rapport à vos installations. Ce serait une autre histoire du cinéma. C’est aussi l’ancêtre des images opérationnelles que vous utilisez et analysez dans vos films et dans vos installations.

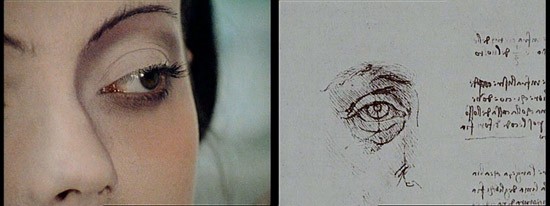

HF : Parallèlement à l’histoire de la cinématographie, il y a eu l’histoire des relevés de mesures. Dans les premiers temps de la photographie, les physiognomistes prenaient les mesures des visages. La question de la reconnaissance [au sens militaire] était déjà à l’œuvre. Toutes ces choses travaillent côte à côte. Dans le champ militaire, la cartographie est apparue très rapidement. Aussi, Maydenbauer utilisait ces machines mécaniques qui remontaient à la Renaissance, où vous reproduisez une forme à distance. Tout ceci ce sont des métaphores, des analogies d’un processus plus vaste. La photographie apparaît comme une façon de saisir un modèle à distance. Bien entendu, cela suppose un processus matériel. Ce n’est pas totalement immatériel, parce qu’il y a des rayons de lumière qui arrivent dans la caméra. Mais il y a néanmoins cette idée d’une mise à distance. En réalité, je suis tombé sur cet obscur personnage, Maydenbauer, par hasard, et sur ses textes étranges où il expliquait de façon dramatique comment il a failli se tuer 3 . Hier, à la conférence, Philippe Despoix nous a montré cette réclame allemande des années 40-41, qui expliquait que l’appareil photographique pouvait vous protéger sur le front. Achetez une caméra, et vous serez protégé des balles ! Et bien entendu, c’est en grande partie vrai. J’ai connu cette expérience. Nous étions une fois dans un zoo, et nous filmions un tigre, non pas un tigre en cage, mais en liberté. Derrière la caméra, vous n’aviez plus peur ! (rires) C’est étonnant. Cet aspect magique de la caméra se vérifie…

© Harun Farocki, Images du monde et inscription de la guerre, 1988

HC [AH] : J’aurais une question concernant Images du monde et inscription de la guerre, ainsi que Œil/Machine. Vous vous êtes beaucoup intéressé aux vues aériennes, aux différentes formes de rationalisation de l’espace et de la réalité, qui nous placent, en effet, à distance du danger. Vous vous attardez par exemple à ces images censées nous révéler la précision des dites « frappes chirurgicales », des « bombes intelligentes ». Dans ces images, l’humain est absent, la mort est complètement évacuée de l’image. Ces images apparaissent avec la guerre du Golfe. Aujourd’hui, quand on regarde le type d’image qui nous proviennent d’Irak, on assiste à autre chose. Ces images abstraites, « opérationnelles », ont été remplacées par des images prises par des journalistes intégrés dans le corps militaire, « embedded journalists » selon l’expression anglaise. Nous sommes désormais avec le soldat. Le réalisme prime, comme dans les jeux vidéos, comme avec la mode de la soi-disant téléréalité. La plupart des jeux de guerre, aujourd’hui, ne nous montrent pas un point de vue aérien, mais terrestre : on est avec les soldats. D’ailleurs beaucoup de jeunes soldats reviennent du front complètement traumatisés, parce qu’ils croyaient que ça allait se passer comme dans un jeu vidéo. Croyez-vous que les images opérationnelles que nous avons vues lors de la première guerre du Golfe sont devenues obsolètes dans le contexte médiatique actuel ? Y aurait-il une sorte de besoin de revenir à la « réalité », ou du moins de produire des effets de réalité ?

HF : Oui, en effet. Je crois qu’ils se sont trompés d’échelle. Ils avaient pensé qu’il était possible d’offrir une image strictement stratégique de la guerre, sans sang. Saddam a fait paraître [dans les journaux irakiens] des images où l’on voyait des centaines de morts, et personne ne voulait les publier [aux États-Unis], puisque tout le monde s’était aligné sur le modèle de cette image stratégique. Car au fond, on essayait de faire comme si l’armée irakienne n’existait pas vraiment. Par contre, au fur et à mesure, les Américains ont commencé à moins aimer ce mot « smart bomb », puisque toute bombe est stupide, qu’elle frappe ou non la cible. Donc ils l’ont peu à peu abandonné. Mais ces journalistes « incorporés » ont également échoué. Faire du cinéma direct n’est pas une chose simple. Ils doivent constamment se déplacer, choisir les angles de prise de vue. Le simple fait de se promener avec les soldats est trop banal. C’est comme le bulletin du trafic. Ça ne marchait pas vraiment. L’idée était bien sûr d’intégrer l’aspect humain. Probablement, c’était l’idée de Bush, après le 11 septembre, qui disait que la guerre contre le terrorisme allait prendre des décennies. Il fallait introduire l’idée d’une guerre au long cours. Il fallait donc cet aspect humain…

© Harun Farocki, Contre-chant, installation vidéo, 2004

HC [AH] : Une des qualités de vos films c’est qu’ils nous aident peut-être à penser le monde dans lequel on vit. Une chose qui apparaît par exemple dans Contre-Chant, c’est cette tension que vous mettez en place entre l’utopie vertovienne et ruttmannienne de la ville, ce fantasme d’avoir des caméras partout, dans tous les recoins de la ville, et ce que cette idée, ce fantasme sont devenus aujourd’hui, avec les caméras de surveillance. Comme si, en fait, l’utopie d’une époque devient la dystopie d’une autre. De la même manière, on assiste à un étrange renversement aujourd’hui. Quand Orwell imagine sa société de contrôle, il invente la figure de Big Brother. Paradoxalement le même terme est employé aujourd’hui comme titre d’une émission de télé-réalité. Le terme apparaît comme une nouvelle utopie de la réalité à la télévision. Ce renversement historique entre utopie et dystopie me paraît fort symptomatique. C’est une idée que je vois à l’oeuvre dans vos films et que je vois se déployer ailleurs, dans d’autres sphères.

HF : Je crois que ce que j’essaie d’introduire dans Contre-Chant, c’est l’idée qu’en général il faut payer pour voir des images, même s’il s’agit d’une somme dérisoire. La télévision coûte presque rien, c’est presque une somme symbolique, même pour le câble. C’est peu si on compare aux sommes investies par les publicitaires pour vendre leurs produits. Or, avec cette surproduction industrielle d’images, il faut maintenant payer des gens pour qu’ils regardent des images. Je montre des gens dont le métier consiste à regarder des images. C’est cela qui a véritablement changé. À l’époque de Vertov, on pouvait encore croire que l’édification de la nouvelle société pouvait passer par ce genre d’images, ce qui est en partie vrai. Je crois que les standards de vie, les styles, les modèles et ainsi de suite, sont fortement déterminés par l’impact des images. Ce sont des codes qui de façon inconsciente se transfèrent à travers le monde, que ce soit pour la longueur des jeans, ou peu importe, à chaque époque donnée. Les images travaillent de façon secrète. Alors je dis qu’en effet il n’y a pas de grand enthousiasme lié à ces images aujourd’hui, mais d’un autre côté j’essaie de montrer comment on peut néanmoins les utiliser. Nous ne sommes pas habités du même enthousiasme à propos de l’espace public dans la ville par exemple. Mais cela demeure un espace intéressant. Il est bon qu’il y ait encore des espaces publics, et que les gens ne sont pas qu’enfermés derrière les barrières, dans leurs communautés clôturées.

HC [PP] : Je vais essayer de poser une question, en faisant encore une fois un retour par l’Histoire, de l’art cette fois-ci. Dans votre installation Interface, j’aime beaucoup votre technique de mise en abîme. Vous avez une image d’un de vos films précédents, que vous commentez en vous filmant dans un autre cadre. Même si vous les projetez simultanément sur deux écrans, ou dans deux cadres séparés, il y a ce renvoi, il y a cette fermeture de l’espace qui est un peu le même type de construction de l’espace que dans vos installations. Et je ne peux pas m’empêcher de penser aux Ambassadeurs de Holbein. Il y a les deux ambassadeurs. C’est une image qui fait l’éloge de la science. Entre les deux ambassadeurs, il y a des instruments de mesure, des globes terrestres, et en même temps il y a une tache assez bizarre qu’on voit en bas de l’image. Et c’est une image qui a été construite pour être insérée dans l’architecture. Selon Jurgis Baltrusaitis, un théoricien des années 1950-1960 qui a travaillé sur l’anamorphose, ce n’est qu’en sortant de cet espace, quand on perd la relation de frontalité à cette image et qu’on se retourne, qu’on voit en fait que cette tache est un crâne. L’éloge de la science devient alors une vanité, une réflexion sur la mort, sur tout ce qui est en train de disparaître, ou tout ce que la science ne peut pas véritablement stabiliser, c’est-à-dire toute cette relation à la fragilité de la vie humaine. Dans toutes vos installations il y a cette tension entre image et véracité, que vous mettez à l’épreuve. Maintenant, vous présentez votre travail dans un espace muséal. Je me demandais : quel est le point de vue idéal ? Est-ce que vous essayez de reconstruire ce point de vue ? Quand on regarde, on ne peut pas s’empêcher, en tant que spectateurs, d’essayer de comprendre quelle est la bonne distance. Avec l’anamorphose, il y a un point de vue idéal, qui est physique, qui est géographiquement identifiable. Quand on est au cinéma, quand on est face de vos installations, on dirait que tout ce travail doit se passer dans notre tête, c’est-à-dire, cette mise en relation entre les images que vous décortiquez. Est-ce que le cinéma pour vous a un espace beaucoup plus mental que construit spatialement ? Toute l’utopie de l’image opérationnelle consiste à dire que ce que nous voyons est vrai parce que nous le voyons dans cet espace complètement rationnel qui vient de la Renaissance et qui est fondé sur les trois coordonnées spatiales. Donc c’est un peu ça : comment on se positionne dans vos installations ?

© Harun Farocki, Images du monde et inscription de la guerre, 1988

HF : Je crois que ces trois coordonnées ont encore une valeur, comme une structure grammaticale pour le langage. On ne peut pas vraiment s’en débarrasser, bien qu’on essaie. Peu de films aujourd’hui ont des plans d’établissement [establishing shot]. En même temps, les relations réelles ou imaginaires entre les individus et les objets reposent toujours sur une logique spatiale. L’espace est donc important. Je ne crois pas qu’il soit facile de définir une différence entre le musée et le cinéma. Aujourd’hui, les films ne sont plus uniquement fabriqués avec des techniques analogiques. Ils sont montrés à la télévision, qui a ses propres techniques, où la technique publicitaire a pris de plus en plus de place. Godard a beaucoup a été influencé par la vidéo, et par la publicité aussi. Les musées intéressants, disons le Centre Pompidou à Paris, apparaissent comme des immenses bibliothèques. Des gens de champs disciplinaires très différents s’y rencontrent, c’est un véritable espace public. C’est un musée au sens classique du terme, mais la bibliothèque est encore plus populaire que les espaces de galerie. Il suffit de penser à ces files de gens qui attendent pour consulter des livres, des disques ou des DVD. Je me suis rendu compte à force d’exposer dans ces lieux que plus de gens vont à Beaubourg qu’au cinéma. Le musée a quelque chose de sacré, de mystique, et s’oppose à la trivialité des centres d’achats, de la sphère commerciale. Au cinéma, les gens finissent par adopter une attitude purement commerciale : c’est moi qui paie, je commande, je vois voir ceci ou cela. C’est comme ça que les gens au XIXe siècle, dans les salons, jugeaient la peinture : ça c’est un vrai peintre, lui non. Ceci a commencé à changer au XXe siècle. L’art a acquis une sphère autonome, quasi-magique. Il y a aussi un autre phénomène qui est curieux et symptomatique. C’est le fait que plusieurs centres d’achats se sont dotés d’un espace de galerie, d’un petit musée, comme pour bénéficier de l’aura du musée. Le musée a en quelque sorte remplacé l’église dans la ville. Le musée est devenue comme une église, un lieu sacré, doté d’un savoir supérieur. Au moyen-âge, les églises servaient de marché, même s’ils pointaient vers Jérusalem, la Jérusalem éternelle.

HC [AH] : Pour beaucoup de cinéastes, il semble que le musée soit en effet devenu une sorte de Jérusalem, de terre promise, qui, à une autre époque, a pu être incarné par la télévision. Plusieurs d’entre eux (Akerman, Kiarostami, Varda, Erice, Egoyan) y ont trouvé un espace de liberté plus difficile à trouver dans le monde du cinéma. Cette liberté possède des limites, et l’exposition de Godard à Pompidou l’a bien illustré. Dans la mesure où certaines de vos œuvres existent à la fois comme installation et comme film (La sortie des usines notamment), êtes-vous appelés, quand vous pensez à un projet aujourd’hui, à penser aux deux « formats » ?

HF: Non, par véritablement. Jusqu’à maintenant, je n’ai jamais eu les moyens de réaliser une pièce pour un musée et pouvoir y travailler sur une longue période de temps. Dans le cas de Œil/Machine, c’était pratique de pouvoir travailler sur les deux à distance, sur une longue période de temps, et de pouvoir réaliser quelques installations entre temps. C’est comme si vous écrivez un livre, il peut vous arriver d’en publier, au fur et à mesure, quelques chapitres, à partir des recherches que vous avez effectuées. C’est un bon exercice. Je ne sais pas si je parviendrai à l’avenir à financer mes œuvres de cette façon : en faisant la recherche, en produisant ces petites œuvres collatérales. C’est dur à dire. Par contre, la différence c’est que certaines œuvres ne peuvent être montrées que dans un musée. Bien entendu, cela à avoir avec la boucle temporelle, mais ce n’est qu’un aspect. En général, par contre, j’essaie, tout en exposant dans un musée, d’être un documentariste, et pas un artiste visuel.

HC [AH] : On a l’impression que certains de vos films, avant même que vous commenciez à faire des installations, ont un certain potentiel d’installation. C’est-à-dire que vous travaillez beaucoup – et c’est quelque chose que vous partagez avec Godard -avec deux images ensemble. Vous tâchez de ne pas penser les images comme une chaîne d’images qui s’annulent, mais de penser la simultanéité. Et une oeuvre comme Images du monde pourrait presque s’imaginer comme installation avec plusieurs écrans, de multiples canaux. Les filons que vous explorez n’opèrent pas une synthèse dialectique, mais plutôt à une juxtaposition. Ce potentiel d’installation, trouve en effet une spatialisation propre dans l’espace de la galerie, mais cette spatialisation était en quelque sorte toujours déjà là.

© Harun Farocki, Interface, installation vidéo, 1995

HF : Oui, vous avez raison. Quand j’ai vu D’est de Chantal Akerman, j’ai vu comment, à partir d’un film, il était possible d’isoler certains éléments et en faire une installation. Cela a en effet à voir avec une certaine façon de construire les choses. Et ce caractère de la boucle a toujours été présent dans mon travail. Déjà, dans l’un de mes premiers films, Feu inextinguible [1969], on retrouve déjà cette structure en boucle, où des choses reviennent. Je crois que j’ai été influencé sur ce point par Brecht, mais aussi par Beckett, qui était très influent à l’époque.

HC [PP] : Quand on lit un peu votre parcours ou vos écrits, on voit qu’à un moment vous êtes passé par la télévision et que vous y avez travaillé longtemps. De quelle façon cette expérience d’être auprès d’une chaîne de travail, d’une « opérationalisation » du travail, a influencé votre pensée ? Je pense à un film comme An Image, qui possède une structure de montage presque formatée, dont le sujet correspond à une forme de documentaire télévisuel, mais en même temps ce n’est clairement pas de la télévision.

HF : J’ai beaucoup idéalisé la télévision lorsque je pensais que la télévision était une usine ; c’était plutôt une bureaucratie qu’une usine. Je leur accordais trop de crédit lorsque je dressais cette comparaison. Au début, j’ai tenté de saisir des occasions obscures, en m’inscrivant dans des formats préexistants, en tâchant de faire les choses différemment. C’était presque toujours des échecs. Même pour les émissions pour enfants, je rencontrais des difficultés avec la bureaucratie. Plus tard, j’ai découvert quelques niches, et j’ai fait affaire avec les départements de cinéma plutôt que de télévision. Ces gens avaient une mentalité différente, ils connaissaient le cinéma. C’était une situation inimaginable, parce que la télévision était vraiment un « nouveau riche » en Allemagne. Ils n’étaient pas préoccupés par la reconnaissance internationale. Quand un cinéaste remportait un prix à Cannes, ça ne les impressionnait pas du tout. Ils trouvaient que les « maîtres » dans leur propre cantine étaient plus importants que le monde en dehors de la télévision. Ils n’avaient aucune idée de ce qui se passait en dehors du monde de la télévision. Aussi, c’était très bizarre de travailler là. D’un point de vue esthétique, il n’y avait aucune recherche. Ces bureaucrates répétaient les mêmes formules stylistiques. Les caméramans, les monteurs, ceux qui s’occupaient du son, n’étaient pas influencés par les tendances du cinéma contemporain. Mais il y avait quand même quelques niches où il était possible de travailler un peu différemment, de proposer des films qui aspiraient à autre chose, qui pouvaient être montrés dans des festivals, des institutions parallèles. Cette situation a prévalu jusqu’à la privatisation des télévisions européennes. Sous un régime public, il était encore possible de trouver quelques formes de liberté. Je n’étais pas obligé d’expliquer en long et en large ce que je voulais faire, je pouvais le faire tout simplement. C’est paradoxal. Vu que c’était des machines immenses, qu’ils devaient produire tant d’heures de programmes, ils n’avaient le temps de lire des propositions interminables. Je me suis lassé après coup, dans les années 80, de devoir écrire des projets, d’élaborer des scénarios fictifs de 40 pages. Avant de faire la recherche, peut-on savoir ce qu’on trouvera ?

HC [AH] : Ce qui est intéressant c’est que des gens comme Godard, comme Rossellini avant lui, et d’autres, ont cru que la télévision représentait un lieu idéal, utopique. Cette idée s’est dissoute assez rapidement, au milieu des années 80. Mais je voudrais rebondir sur votre remarque, concernant le rapprochement entre la télévision et l’usine, et qui faisait partie de votre idéalisation. Ceci nous amène directement à la question du travail, qui est fondamentale dans votre œuvre, et qui possède différentes déclinaisons. Vous vous demandez, comme Godard dans les années 70 et 80, « Comment filmer le travail? Pourquoi on ne voit plus le travail dans les usines?» Mais il y aussi votre propre travail. On vous voit souvent « au travail ». Travaillant des images, regardant des images, manipulant des images. Les mains et les yeux sont des opérateurs très importants. On vous voit souvent à la table de montage, montrant deux images, lisant des livres. Ces deux aspects reviennent souvent : filmer le travail et se filmer au travail. Au début de Numéro Deux, c’est ce que Godard dit : « Ici c’est une usine, mais c’est aussi une imprimerie, mais c’est aussi une maison de production, je suis le patron… » Quelle importance accordez-vous à cette performativité, le fait de vous montrer au travail ?

© Harun Farocki, L’expression des mains, 1997

HF : En ce moment, je suis plus intéressé à filmer le travail, montrer le travail des images, que de me filmer en train de travailler. Je suis un peu las de me monter en train d’expliquer telle ou telle chose. En fait, cela provient d’une réflexion que je me faisais sur le commentaire. D’où vient-il ? Ne vaut-il pas mieux se mettre en scène, prendre ce risque ? Dans un film comme Images du monde et inscription de la guerre, où on ne me voit pas, où je me cache derrière ces citations, ces recherches scientifiques, ces matériaux d’archives, je trouve cela plus faible. Je croyais qu’il était important que l’on me voit à l’écran…

HC [AH] : C’est presque un geste éthique, alors.

HF : Oui, oui…

HC [AH] : En vous montrant, cela revient à dire : je parle de ces images, je tente de montrer ce qu’elles cachent, comment elles fonctionnent, alors il est naturel de montrer comment je travaille, de jouer cartes sur table. C’est une question d’honnêteté.

HF : Exactement. Mais je crois qu’il y a différentes façons de parler de façon implicite, et pas toujours explicite, du travail des images. En ce moment, en effet, je suis plus intéressé à montrer de façon implicite ce dont je parle. Mais ce n’est pas une règle absolue. Hier, au colloque, quelqu’un m’a dit que mon travail sur Griffith [Sur la construction des films de Griffith (2006)] était le plus didactique que j’avais réalisé depuis longtemps, et il a sans doute raison. L’occasion était trop belle à saisir. Je suis aussi un enseignant, et j’adore quand je découvre quelque chose et que j’ai la chance de l’expliquer en détail.

HC [AH] : J’aurais une question concernant une des oeuvres exposée à la galerie, La sortie des usines. On voit onze moniteurs, chacun représentant plus ou moins une décade, explorant le motif de la Sortie des usines, depuis les frères Lumière jusqu’à Dancer in the Dark [2000]. Comment percevez-vous ces onze décades ? Quel est le statut de ces images ? Fonctionnent-elles comme des emblèmes pour chaque époque ? En ce cas, de quelle façon le film des Straub, Trop peu, trop tard [1981] serait-il emblématique des années 80 ? C’est d’ailleurs probablement le plan qui ressemble le plus à celui des frères Lumière. En même temps, ce qui est frappant, c’est cette disparition du peuple que cet exercice permet de mettre en valeur. Ça commence avec Griffith, puis Chaplin. La sortie des usines concerne alors moins les ouvriers, que la vedette, la star qui se détache de la foule, et qui correspond à peu près au début de la narration.

HF : C’est en effet déjà chez Griffith. Même s’il y a une foule, on perçoit assez rapidement qui sont les personnages…

HC [AH] : En effet, mais le peuple existe encore.

HF : Oui.

HC [AH] : Le peuple revient dans les années 60, avec la Reprise du travail aux usines Wonder [1968], le film manifeste de mai 68, puis avec le film de Straub-Huillet, mais ce sont des exceptions, des actes de résistance. Je voulais donc savoir comment votre choix s’est opéré ?

HF : Bien sûr, ce ne sont pas des emblèmes de l’époque. Ce serait beaucoup trop arbitraire. Il s’agissait plus de montrer… Au début, le devant de l’usine, après le travail,étaitun espace social. C’est quelque chose qu’on retrouve en effet en mai 68, puis dans le film de Straub-Huillet, mais qui diminue au fil du temps. L’usine est un lieu significatif, parce qu’on y voit comment la vie sociale fonctionne. Dans Le désert rouge [1966], on voit Monica Vitti qui désire la vie des pauvres. C’est un motif qu’on retrouve également dans Europa 51 [1951] de Rossellini. Mais en même temps, il ne s’agit pas d’emblème. On ne peut pas dire que le film des Straub soit emblématique des années 80. C’était plutôt un geste de provocation de ma part. On aurait pu aller chercher L’homme de marbre [1977] de Wajda. Le dernier extrait, celui de Dancer in the Dark, on retrouve un sentiment nostalgique par rapport à la condition ouvrière. C’est un peu comme chez Kaurismaki, quand il dit qu’il faut parler du bon vieux temps, quand la vie était encore… accessible.

HC [AH] : Dans Dancer in the Dark je dirais qu’il y a même une double nostalgie. Une première nostalgie, pour un style de cinéma de type socialiste, mais aussi une nostalgie pour la comédie musicale hollywoodienne des années 50. C’est intéressantparceque,dansvotreinstallation, à mesure que les images progressent, on met en lumière la stratification ou l’accumulation historique qui est à l’œuvre dans les films.

© Harun Farocki, Interface, installation vidéo, 1995

HF : Oui, exactement. Ce que je tente de souligner dans le film Sortie des usines [1995, l’installation a été réalisée en 2006], c’est cette règle qui consiste à dire que la vie commence quand le travail finit, et qui correspond à peu près à l’apparition du cinématographe. Dans Clash by night [1951] de Lang, Marilyn Monroe, en quittant l’usine, n’est plus une ouvrière, elle devient une personne. C’est aussi le cas de Chaplin. Ils doivent toujours être montrés devant l’usine. Ils sont donc définis par l’usine, mais toujours en arrière-fond. La vraie vie commence alors, et la vraie vie c’est la vie du divertissement, des produits commerciaux, du spectacle. C’est un peu le terrain de jeu du film.

HC [PP] : En voyant l’installation Sorties d’usines sur onze décennies, je n’ai pas pu m’empêcher de penser au travail des photographes allemands Bernd et Hilla Becher. Ils ont photographié l’industrie lourde et ont constitué une archive où chaque photographie est insérée dans une typologie visuelle déterminée par les fonctions des structures industrielles. Ensuite, ces typologies sont présentées en grille. Vous présentez la typologie cinématographique “sortie d’usine” sur une rangée de moniteurs alignés dans l’espace de la galerie ; j’ai aussi lu que dans votre film Industry and Photography vous faites référence au travail des Becher. Qu’est-ce que vous a intéressé dans leur travail ?

HF : C’est le fait de travailler avec des paradoxes. J’utilise leurs images dans Industry and Photography et je crois que ma thèse générale était que le cinéma a été inventé trop tard. L’industrie chimique n’était déjà plus descriptible, comme à l’époque de la première vague industrielle, du fer et du charbon, et ainsi de suite, qui était peut-être plus appropriée pour l’image en mouvement. Ceci prit fin, et tout est devenu plus invisible, comme l’électricité. Dès lors, il fallait trouver des emblèmes. Rappelez-vous, dans les années 60 et 70, quand il s’agissait de montrer un ordinateur, on voyait ses immenses roues qui tournaient. On montrait ses bandes rotatives, parce que c’était la seule chose qui bougeait. Aujourd’hui, on montre des tasses de café, des doigts. Mais quand on lit les images et les archives, et qu’on voit ce qu’ils tentent de montrer, indirectement, on apprend des choses sur le mode de production, ce qui nous ramène à la question du travail, qui laisse son empreinte sur ces images. De la même manière, la stratégie cinématographique qui consiste à contourner la question du travail, nous parle quand même de quelque chose. Les images vous disent une chose, mais en fait elles révèlent autre chose.

HC [AH] : Cette révélation passe souvent par des effets de rapprochements. Cette idée de « rapprocher des choses qui n’ont jamais été rapprochées », que l’on trouve également chez Godard, est un des aspects les plus riches de votre travail. Dans vos films ou vos installations, comme Nature morte [1997] ou Contre-chant, vous créez des rapprochements entre des sphères de la production humaine [les natures mortes flamandes du XVIIe siècle et la photographie publicitaire, les films de Vertov et Ruttmann et les images de surveillance] qui se co-révèlent de façon surprenante. Dans Contre-chant, même si ces deux images sont évidemment liées, personne n’avait eu l’idée de les rapprocher, d’en faire une œuvre, un film. Et il y a un autre aspect qui me semble fondamental. Quand on regarde, Nature morte, Contre-chant, et jusqu’à un certain point Comparaison via un tiers [2007], l’installation qui est exposée à Montréal, et qui porte sur la production des briques dans le monde, c’est le fait que les rapprochements que vous produisez pointent vers une forme d’évolution. On passe des natures mortes aux images publicitaires ; de l’enthousiasme du ciné-œil à la société de contrôle contemporaine ; de la production artisanale des briques au Burkina Faso à la production automatisée des briques dans les sociétés hyper-industrialisées. À chaque fois, vous constatez une perte, une perversion, une évolution vers le pire. Une perte de…

HF : L’idée de communauté…

© Harun Farocki, Nature morte, 1997

HC [AH] : Oui, de la communauté, de la participation communautaire. Et de profondeur de signification aussi. Quand on regarde Nature morte, vous passez beaucoup de temps à analyser les tableaux flamands, à en déployer toutes les significations. D’un autre côté, quand vous filmez les photographes qui s’appliquent à photographier des morceaux de fromage, une montre ou un verre de bière, vous n’avez pas de commentaire, comme pour souligner la vacuité, la nullité du sens. Bien sûr, il y a encore du travail, du savoir-faire, voire une vision du monde qui se déploie dans ces nouvelles natures mortes, et même si le thème ou le sujet est similaire, ces images sont complètement perverties par la logique commerciale, publicitaire. Je ne sais pas à quel point cela rejoint vos réflexions.

HF : C’est lié, même si je n’ai pas une approche aussi systématique que celle que vous avez découverte. (rires) Bien sûr, je ne me lance pas des plans quinquennaux. Je ne suis pas habité par une conception hégélienne d’une logique de l’histoire. Ces projets sont à chaque fois lies à des occasions de production. J’essaie de faire des choses, et parfois je m’intéresse à certains thèmes qui reviennent ici et là. Par exemple, je me pose beaucoup de questions par rapport à l’utilisation du commentaire. En 2000, quand je préparais l’installation J’ai cru voir des condamnés et le film Images de prison, j’ai pour la première fois osé utiliser des intertitres, et abandonner la parole. Plusieurs de mes films très narrés sont devenus difficiles pour moi à supporter. C’est le genre de choses qui me préoccupe en ce moment, et moins le genre de lecture que vous proposez, même si vous avez certainement raison.

HC [AH] : En fait, cela fait partie de l’archéologie de ces images. Si on regarde de façon archéologique une image de surveillance aujourd’hui, on est forcé de remonter si non à une origine, du moins à un moment initial. De la même façon, quand vous regardez le travail des ouvriers, votre montage travaille de façon archéologique.

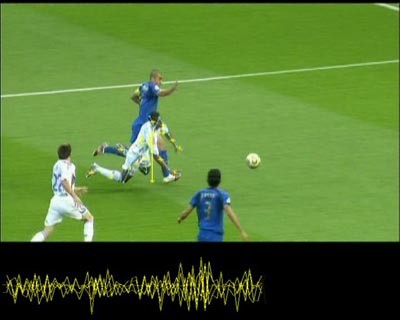

HC [PP] : J’aimerais savoir quelle est votre relation avec les institutions avec lesquelles vous travaillez lorsque vous réalisez un film, que ce soit dans le monde carcéral, le monde militaire ou, comme dans le cas de Deep Play [2007], le monde de la télévision et du football. De quelle façon vous allez chercher ces images-là, et quelle est l’emprise que vous avez sur les images que vous tournez. Est-ce qu’il y a un échange avec l’institution ?

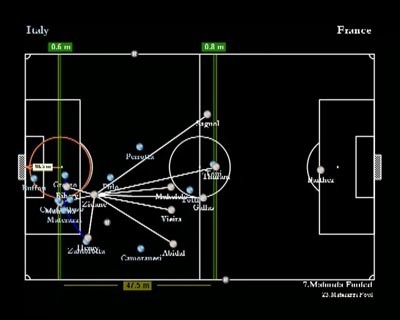

HF : On ne peut pas vraiment parler d’un échange. C’est très difficile par exemple de travailler avec une institution comme la FIFA, qui est très bureaucratique. Et puisqu’ils ont le monopole, ils ne sentent pas le besoin de se faire aimer. C’était différent avec ces compagnies ou ces centres de recherches qui travaillent avec ces images, avec le traitement de l’information, les programmes informatiques, dans la mesure aussi où ils tentent de les promouvoir ou de les vendre. Je connais une femme qui a rédigé une thèse sur la possibilité de transférer une image en texte. C’est une question d’intelligence artificielle. Pour elle, le soccer est un bon exemple à prendre, parce qu’il y a somme toute peu de règles. À partir du moment où vous avez un joueur qui se déplace sur le terrain, il est possible de l’identifier et d’identifier son action : il a passé le ballon, il a marqué un but, etc. Il est assez de simple de fixer ses coordonnées. Elle ne s’intéresse pas au football en soi, seulement c’est un bon exemple d’un système réduit. Je m’intéresse au football un peu pour les mêmes raisons. En même temps, il y a peu d’événements qui attirent autant de caméras. Tant d’intelligence humaine pointée sur une surface de quelques centaines de mètres carrés de gazon ! Au fond, ce n’est pas si important, en soi, et néanmoins on assiste à un tel déploiement d’intelligence. Ils font finalement avec le soccer ce qu’ils ont fait pour les usines, les champs de bataille.

© Harun Farocki, Deep Play, 2007

HC [PP] : Est-ce que vous avez installé vous-même des caméras pendant le tournage ?

HF : Seulement une, sur le balcon, pour les plans d’ensemble. Toutes les autres images de l’installation sont des « citations ».

HC [PP] : Deep Play prend comme sujet le match final de la Coupe du monde de football 2006 et expose le rôle de différentes industries dans l’organisation et l’exploitation d’un tel événement médiatique. Avez-vous conçu cette installation, qui occupait une place centrale à la Documenta, comme une forme de critique de cette institution de l’art contemporain qui est à son tour un lieu de mémoire culturelle et de spectacle à la fois ?

HF : Tout d’abord, l’idée venait du commissaire Roger Buergel. C’est lui qui a commandé l’œuvre et qui a trouvé les fonds nécessaires pour la financer. Il ne m’avait pas averti que l’oeuvre serait présentée dans cette rotonde [du Museum Fridericianum], je ne l’ai su que bien plus tard. Au début, nous voulions la présenter sur des écrans de projection, mais au final nous avons opté pour ces écrans plats parce qu’il n’y avait pas d’espace, peu de lumière. À Oslo, récemment, l’œuvre a pu être exposée selon mon vœu initial, avec 12 projecteurs [Musée d’art contemporain d’Oslo, 13.10.2007-06.01.2008]. Je crois que c’est mieux, dans la mesure où il n’y a pas cette question d’hiérarchie. Les références croisées entre les images ne parviennent pas à se faire si tous les écrans sont comprimés dans un espace étroit. Si vous reculez, vous devriez voir les douze, alors qu’à la Documenta il n’était possible d’en voir que trois ou quatre. Une autre chose qui m’intéressait c’était de pouvoir offrir une nouvelle lecture à propos d’un événement que tout le monde connaît, et malgré le fait que ces images sont omniprésentes. Je n’avais pas vraiment réfléchi à cette idée de Fassbinder, selon qui l’Allemagne avait retrouvé son identité en 1954, et ainsi de suite.

HC [PP] : Revenons à votre rapport avec les institutions. Comment est-ce que les gens qui les représentent voient votre travail ?

HF : Il y a 30 ans, les gens croyaient que la télévision allait exercer une grande influence. Aussi, ils s’habillaient bien, essayaient de dire des choses profondes, et me disaient de filmer cette machine plutôt que telle autre, parce qu’elle est plus neuve, etc. Maintenant, l’atmosphère est plus détendue. Ils ont appris entre temps que cela n’aura aucun impact, et ils vous laissent filmer. Avant, je pouvais encore raconter des histoires : « Je travaille pour la télévision, et nous préparons une série bien normale sur les usines ». Aujourd’hui, ils vérifient tout de suite sur Internet et ils parviennent à savoir plus ou moins qui je suis, ce que j’ai fait. En 2000, quand j’ai commencé un projet sur les armes et l’industrie militaire, on s’intéressait assez peu à la guerre, donc c’était plus facile d’obtenir du matériel. Puis, le 11 septembre est survenu, et il est devenu très difficile d’accéder à certaines archives aux Etats-Unis. Mais en même temps, l’industrie militaire est devenue soucieuse de son image, et cherchait à faire la promotion de sa technologie, donc il a été à nouveau possible d’accéder à certaines choses. En général, il y a beaucoup moins de bureaucratie qu’il y a 30 ans, ce qui facilite les choses. Mais le contexte social peut aussi être trompeur et on peut parfois apprendre beaucoup de choses. Par exemple, il est assez frappant de constater que les gens qui travaillent dans l’industrie militaire sont extrêmement intelligents. Il est possible d’avoir des discussions très sérieuses sur des questions stratégiques, des questions d’éthique. Ce ne sont pas que des « têtes brûlées » (war heads). Ils savent ce qu’ils font. C’est assez surprenant. Il y avait un type qui était bien content de quitter ce boulot, parce qu’il avait décroché un poste comme enseignant. Ou une responsable des relations publiques, qui était ravie de voir que quelqu’un avait réalisé quelque chose qui, d’un point de vue esthétique, était rattaché au travail qu’ils faisaient, et non un reportage standard traditionnel. Ce sont des rencontres assez bizarres…

© Harun Farocki, Images de prison, 2000

HC [AH] : Dans les prisons [le film Images de prison, l’installation Je croyais voir des condamnés, est-ce que la situation était différente ?

HF : Bien sûr, avec ces gens c’était différent. À l’exception de ces gens qui travaillent pour les mouvements des droits civiques, qui sont vraiment intéressants. Tous ces gardiens de prison ou les directeurs de ces institutions sont horribles. C’est terrible de devoir passer du temps avec eux.

HC [AH] : La prison est aussi une usine, au sens négatif du terme. C’est d’ailleurs le sens du titre de l’installation, qui reprend la phrase du personnage d’Ingrid Bergman dans Europa 51, qui en sortant de l’usine dit « Je croyais voir des condamnés ». Vous montrez bien que la prison est aussi une usine. Cette idée de la prison et de l’usine est aussi reprise par Godard, notamment dans sa série télé France/tour/détour/deux/enfants [1974-1975]. Vous montrez bien que la prison fonctionne comme une compagnie ou une usine.

HF : Oui, c’est comme lorsque dans les écoles on milite pour avoir les derniers modèles d’ordinateurs, sans quoi le système d’éducation s’écroulera. Je ne sais pas si c’est une question si essentielle. Une bonne vieille grammaire grecque peut aussi faire l’affaire. Mais voilà, c’est la même chose. On croit qu’avec l’équipement dernier cri les prisons sont plus efficaces.

HC [PP] : J’aurais une question à propos des modèles théoriques qui informent votre travail. Vous avez beaucoup écrit, vous avez aussi été engagé dans des mouvements dans les années 60, la question de la société est extrêmement importante pour vous. Je trouvais intéressant que, dans Feu inextinguible par exemple, vous renvoyez à un modèle sémiotique, abondamment repris par les gens qui ont travaillé sur la photographie, à savoir ce décalage entre le signe et le référent. D’un autre côté, dans plusieurs de vos films, vous parlez de la segmentation du travail, et l’on retrouve là un modèle un peu plus marxiste concernant la valeur du travail, où cette segmentation construit une forme d’abstraction et une impossibilité de voir. Ma question serait, aujourd’hui, quand vous travaillez, dans quel modèle vous vous situez ? Est-ce que vous avez un modèle théorique avec lequel vous travaillez ? Bien sûr, il y a le cinéma, il y a le sujet, mais il y a aussi le modèle théorique dans lequel on problématise, on met les choses ensemble.

HF : En 68, quand je travaillais sur Feu inextinguible, j’avais surtout lu Marx, et très peu de Christian Metz ou d’Umberto Eco. Ce fut plus tard. De la même façon, ce n’est que plus tard que nous avons découvert Benveniste en Allemagne, l’histoire de la sémiotique, les théories sur le signe, etc. À l’époque, c’était plus lié à Brecht, au fait de se demander ce qu’une image d’une compagnie pouvait nous révéler, ce genre de choses. Bien sûr, j’ai été influencé par Foucault, par Virilio aussi. Même si je ne partage pas certaines de ces idées, il est très inspirant. Ce qu’il a dit à propos des missiles, durant la guerre du Golfe, était très juste. Mais on ne peut pas dire que j’ai un modèle théorique. Je crois que les gens qui travaillent sur les médias ont tendance à exagérer, et de penser que tout est un média. Je ne suis pas de cet avis. Je crois que la production matérielle a son importance, même si elle tend à devenir de plus en plus immatérielle. Je crois aussi que les contradictions entre les superstructures idéologiques et les modes de production ne sont pas véritablement élaborées aujourd’hui.

HC [AH] : En même temps, il ne semble pas que vous manquiez d’interlocuteurs aujourd’hui ? Vous avez lancé il y a quelques années ce projet avec Friedrich Kittler et Wolfgang Ernst, d’un lexique des expressions cinématographiques ; vous avez co-écrit un livre avec Kaja Silverman sur Godard [Speaking about Godard]. Godard, de son côté, parle du fait qu’il voudrait parler à des scientifiques, des mathématiciens, et en même temps il est de plus en plus solitaire. Vous ne semblez pas éprouver une solitude comme la sienne.

HF : Non, pas du tout. J’ai des amis, des collaborateurs. J’ai mis sur pied un cercle de lecture, comme lorsque j’avais vingt ans. Depuis deux ans nous avons lu Agamben et Rancière, en groupe. Il s’agit de jeunes professeurs, de gens qui travaillent dans le monde de la culture. De plus, mon poste d’enseignant à Vienne me permet de rencontrer des gens très intéressants. Je ne sens pas que je manque d’échanges. En même temps, je me dis que nous ne connaissons rien du monde actuel. Nous devrions tenir des salons, où il serait possible de rencontrer des chimistes, des physiciens, mais cela ne semble jamais pouvoir se réaliser. Heureusement, grâce à mes documentaires, je suis amené à explorer plusieurs milieux, ce qui me permet d’apprendre un peu plus sur les ordinateurs, l’industrie de la guerre, les designers de galeries commerciales. Cela fait partie de la réalité sociale. Je pars souvent en voyages de recherche avec des grandes compagnies. Je visite plus de compagnies que de musées. C’est une chance…

AH : Vous devriez amener Godard avec vous, comme ça…

HF : Une bonne idée. Il se sentira peut-être moins seul !

_______________________________________________

Cet entretien a été réalisé par André Habib et Pavel Pavlov. Retranscription et traduction : André Habib. Nous tenons à remercier Michèle Thériault qui nous permit d’organiser cette rencontre avec Farocki.

Toutes les images sont reproduites avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Notes

- Voir également : Une rencontre avec Péter Forgacs et 2 x 2 : Deux soirées en compagnier de Müller et Girardet ↩

- Un extrait de cet entretien est paru dans le numéro de décembre 2007 de la revue CV (Ciel variable). Nous publions ici la version intégrale ↩

- Farocki explique dans Images du monde et inscription de la guerre que Maydenbauer faillit se tuer en prenant des mesures d’une cathédrale à bord d’une nacelle qui faillit se renverser. Après cet accident, il décida de prendre ses mesures en se servant de la technique photographique. ↩