THE MAN WHO SHOT ADOLF HITLER

« Prendre en compte et prendre conscience de cet entrelacs de contradiction, d’ambiguïté concernant aussi bien les personnes que les événements, l’accepter, l’assumer, la sublimer dans le miroir de l’art, nous est à jamais assigné comme mission 1 . »

« Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous allons entendre parler de l’homme à qui toutes les fautes reviennent. Le Napoléon allemand du XXe siècle. Une non-personne, un homme qui ne riait jamais sans mettre la main devant sa bouche, et qui donnait des coups de pied à son chien si par erreur on le voyait en train de le caresser. L’homme qui a dit : au début, tout le monde riait de moi ; maintenant, peu de gens rient de moi, et bientôt, plus personne ne rira. C’était là un homme qui n’avait rien à perdre, un homme que personne n’imitera.

Mesdames et Messieurs, maintenant que nous avons été libérés du Kaiser et de Dieu-nous voilà partis. La chanson des chansons, la plus incroyable histoire jamais racontée. Donnons-lui une chance, donnons-nous une chance. Tabous, ce spectacle porte sur les tabous. Le plus grand spectacle du siècle, le grand business, le spectacle ultime. 2 . »

C’est ainsi que Syberberg annonce le titre de son film, dans un écho qui résonne encore dans le cosmos de l’histoire cinématographique : Hitler, un film d’Allemagne. Plus de trente ans après la fin de la guerre, Syberberg propose un procès épique de sept heures où luttent les personnages historiques, les concepts et les entités mythiques. De nos jours, que reste-t-il de Hitler ? Tout ! clame Syberberg. Il vit encore, sur pellicule, dans les cœurs comme un tabou, un refoulement et une honte dans la culture (au sens le plus fort et le plus large) des sociétés allemande et européenne. Mais surtout, la logique sociologique et historique qui l’a mené au pouvoir existe encore, et pour le cinéaste allemand, c’est la démocratie alias Hollywood, le mythe de la réussite ou du « tous pour un et un pour tous 3 ». Pour Syberberg, Hitler (soutenu par Goebbels et Himmler) n’a été que son exécutant le plus doué et le plus démoniaque : « le plus grand cinéaste de tous les temps 4 , » tant il pratiquait la politique comme un art. Ainsi, en inscrivant le signifiant « Hitler » à même son titre, Syberberg dit aussitôt où gît, pour lui, le problème. Il y a un deuil à faire, et il ne se fait pas. Hitler, le Führer, l’homme, le mythe, n’est pas mort et enterré. Comment Syberberg parvient-il à travailler le mythe ? Que faire d’Hitler ? Peut-on gagner contre Hitler ? Que peut l’art ? Comment faire converger mythe et politique ? Les citations du film de Syberberg nous aideront à corroborer notre propos et transmettre dans leur forme et leur diction même un peu de l’incommensurabilité de ce film.

En effet, si l’on aborde par son commencement ce film de sept heures, le titre Hitler, un film d’Allemagne déjà, invoque le nœud que nous allons tenter de délier tout au long de cette étude, à savoir le rapport entre le mythe, Hitler, l’Allemagne, le cinéma et Syberberg.

De prime abord, il est intéressant de noter que le titre peut être aussi lu dans le sens inverse : L’Allemagne, un film d’Hitler. Un sens qui éclaire sur la problématique controversée de départ de Syberberg. « Jamais l’Allemagne ne fut plus l’Allemagne qu’avec et sous Hitler 5 ». Il fut adulé et respecté comme une figure historique, comme l’égal de Bismarck, comme celui qui donna son identité véritable à l’Allemagne. Et pour nombre d’observateurs, notamment Kracauer, son succès considérable était dû à sa maîtrise de la propagande et plus particulièrement du cinéma. Ce dernier a été un élément crucial du rayonnement de la propagande nazie et du dictateur. De fait, à l’image du Triomphe de la volonté, réalisé par Leni Riefensthal, mais « dirigé personnellement par Hitler 6 », le mythe nazi s’est fondé sur une transformation complète et systématique de la réalité. Pour filmer le congrès du parti, les nazis avaient méticuleusement préparé le terrain : des arrangements architecturaux grandioses et un déroulement précis des masses avaient été établis à l’avance. « Ainsi le congrès pouvait-il littéralement évoluer dans un espace-temps pratiquement cinématographique 7 . Les nazis falsifiaient la vie et utilisaient la vie elle-même pour bâtir leurs villages imaginaires 8 . La vie était alors comme un grand film dans les mains d’Hitler, dont il était lui-même l’acteur principal. En effet, il s’agissait littéralement d’arrimer sur le corps et la personne d’Hitler tous les espoirs et tous les mythes : « Hitler est l’Allemagne et l’Allemagne est Hitler ». Le corps et la personne d’Hitler au cœur d’un film – celui de l’Allemagne – plus vrai que nature. L’image d’Hitler construite de toutes pièces comme une illusion. C’est cette image même d’Hitler que Syberberg veut travailler : non pas l’individu Hitler, qui n’existe plus, mais le cinéaste, celui qui a fabriqué son propre mythe grâce aux outils cinématographiques. Or, pour Syberberg, ces outils cinématographiques, ceux-là mêmes qui ont fait Hitler, servent actuellement dans le modèle hollywoodien et capitaliste de la démocratie.

Triumph des Willens (Riefenstahl, 1936)

Hitler et Hollywood deux machines au même schéma visuel. « And I saw him when Leni Reifensthal was preparing Triumph of the will, the huge parade as the setting for a film, his only monument apart from the newsreels of this war. And I saw him watching John Ford’s big movie about settlers, the Westerns with so many graves… and fight with the Indians. The great operettas of life 9 . »

« Hitler is now the biggest Hit 10 . » Cette idée qui est à l’origine du film et de la réflexion de Syberberg se retrouve chez Paul Warren dans Le secret du star-system: un dressage de l’œil. Pour Paul Warren, « de toutes les techniques hollywoodiennes à succès, celle qui est la plus efficace, la plus systématiquement rodée depuis le muet, la plus idéologiquement américaine et pourtant la plus imitée dans le monde, celle qui par ailleurs, me paraît être à la base de toutes les autres, c’est le reaction shot 11 . ». Pour l’auteur québécois, cette figure est la métaphore – la colonne vertébrale – de l’idéologie américaine et du genre de mythe qu’elle projette. Or, pour lui, le nazisme et particulièrement le Triomphe de la volonté est l’exemple le plus parfait de reaction shot qui puisse exister. Dans ce film représentatif de tout le système nazi, « l’Allemagne tout entière est réduite à une réaction univoque et monstrueuse à l’acteur unique, Adolf Hitler 12 » Ce qu’il faut retenir de ce petit détour, c’est qu’Hitler ne doit pas et ne peut pas être battu si on utilise les mêmes moyens (hollywoodiens) que lui, puisqu’il en est lui-même issu. « Peut-on se permettre, quelles que soient les circonstances, d’utiliser les mêmes armes maudites, diaboliques, que l’ennemi […] je pense que notre force vient de la façon dont on vainc notre ennemi 13 » Comment, dès lors, Syberberg travaille-t-il le mythe différemment pour vaincre Hitler ?

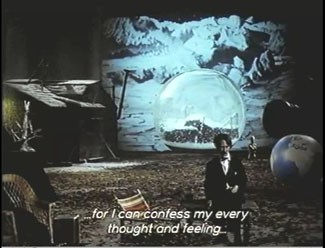

Hitler – Ein Film aus Deutschland (Syberberg, 1977)

Il s’agit d’abord de s’inscrire dans un langage cinématographique différent. Syberberg remet en scène l’origine magico-mythique du cinéma, et c’est par là que transitera la démythologisation de « Hitler-cinéaste ». L’origine magico-mythique c’est les « trucs », les tours de magie, ceux de Méliès qu’on aime tant au cinéma, et qui sont pour Edgar Morin à l’origine du mythe cinématographique. Le film de Syberberg est engagé de plain-pied dans ce registre. Le film s’affiche clairement, malgré tout, comme une forme de spectacle, d’« attraction ». Or, le mouvement de Syberberg consiste à rejouer dans cet univers bouffon et baroque les obsessions ridicules, les rituels pompeux et puérils de la parole, des gestes et des objets nazis. « En réinscrivant derrière les masques et les fastes nazis, ce dont les fascistes ont dû se séparer pour vivre leur tragédie politique, Syberberg ouvre les corps là où les nazis les avaient enfermés dans des uniformes morts 14 . » Le nazisme se rejoue dans le rire, l’autodérision et le loufoque.

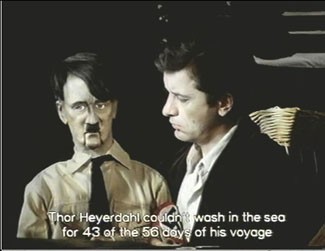

Ne citons qu’un exemple. Dans la deuxième partie, à la vingtième minute, une espèce de sorcier charlatan, coiffé d’un haut de forme et parlant haut et fort, entouré d’affiches, explique au spectateur la hiérarchie des animaux instaurée par Hitler. S’il y a bel et bien distanciation à la Brecht, ce processus vaut surtout pour réinscrire les corps dans leur distance propre, d’abord en dehors du spectacle. Il n’est pas anodin que Syberberg se sert tant des paroles nazies, car c’est un des éléments cruciaux de son procédé : reprendre, les mots, les objets, les symboles pour les replacer dans un autre contexte, un autre film que celui d’Hitler. Dans ce sens, il s’empare naturellement de l’image d’Hitler, pour lui rendre un corps, afin de détacher l’homme du mythe qu’il a créé de sa propre personne. C’est sur son propre corps que Hitler a pu unir l’Allemagne, et ce corps va revenir, grotesque, multiple, désarticulé, dans une unité éclatée. Ce mouvement va durer durant les sept heures du film.

Hitler – Ein Film aus Deutschland (Syberberg, 1977)

Peu à peu, Hitler est « corporisé » dans différentes marionnettes, figures, baudruche, pantins, aigles empaillés déguisés en Napoléon, en Hinkel, se dénudant. La vie quotidienne d’Hitler, avec ses manies et ses imperfections, son manque de goût, ses problèmes vestimentaires, tout ce qui est banal doit être dévoilé pour être mis en relation avec les cérémonies et les valeurs fascistes. Confronter l’obscénité et la trivialité des sexes et du corps avec le racisme nazi. « Qu’il soit né comme tout le monde, qu’il ait une mère, qu’il soit capable d’apprendre, d’aimer et d’haïr 15 . » Précisément, dans la deuxième partie, à la 8e minute, trois acteurs viennent incarner chacun à leur tour un proche d’Hitler et imagine son mode de vie. Ellerkamp se présente comme son valet de chambre, et à travers lui « nous rencontrons celui pour qui Hitler n’est qu’Hitler, celui pour qui il n’y a aucune confusion, aucune contamination entre le personnage public (qu’il admire niaisement) et le corps privé (qu’il gère petitement). » (Yann Lardeau, « L’art du deuil », Cahiers du cinéma, n° 292, septembre 1978, p. 18 ]])

Par ailleurs, chacun se donne le droit de jouer Hitler à sa manière, comme un exorcisme ou une incantation. Ainsi, dans une des séquences les plus marquantes du film, dans la première partie, à la 35e minute, des acteurs – allemands – viennent jouer leur Hitler, sous les cris de la foule nazie de 1933, tel qu’il l’aurait mis eux-mêmes en scène et non tel que l’homme Hitler l’a mis en scène. Un homme joue un Hitler d’inspirations chaplinesques qui s’essouffle à faire des saluts hitlériens, un autre le voit comme un hypnotiseur haineux, sale et fou, alors qu’un troisième l’imagine comme un peintre en bâtiment frustré. Comme l’écrit Yann Lardeau, « La dissociation, en traversant de part en part les corps, en les divisant, désigne la faille du corps sans organe nazi et l’accentue. […] Ce à quoi nous accédons avec cette division, cette fragmentation de l’unité du corps nazi, c’est à la faille inhérente du dispositif nazi même 16 . ».

Hitler – Ein Film aus Deutschland (Syberberg, 1977)

En parallèle, Syberberg dévoile tous les trucs du nazisme, le vide de sa mise en scène. C’est aussi cela, Hitler, un film d’Allemagne, revenir à l’origine du cinéma. Le réalisateur à la volonté de dévoiler les procédés d’identification. En dévoilant les trucs, Syberberg, héritier de la tradition brechtienne, cherche à établir une distanciation afin de créer une prise de conscience de l’artifice. Tout le film se déroule dans un studio, à aucun moment le « monde extérieur » ne paraît, à moins qu’il ne soit évoqué par la bande son ou sur les écrans de projection. « Souvenez-vous : Hitler, un film d’Allemagne se passe dans un studio, nous devons alors montrer le studio. Pas les murs, les objets, tous ces accessoires qui font croire à la réalité, mais le studio sans son artificialité. C’est ainsi que je suis venu à l’idée d’Edison, en quelque sorte le lieu de la naissance du cinéma 17 . » À titre d’exemple, dans la première partie, à la 30e min, en plan rapproché la caméra semble se situer dans l’entrée d’un temple désert, on entend les bruits de pas cadencés d’une petite troupe militaire. La caméra opère ensuite un zoom arrière en dévoilant un seul homme, un bruiteur, seul capable de reproduire tous ces bruits. C’est, pour Syberberg, une des métaphores cinématographiques du régime nazi.

Hitler – Ein Film aus Deutschland (Syberberg, 1977)

En outre, dans le régime de Syberberg, tout doit être capitalisé. Ainsi, tous ces spectacles trouvent leur point d’ancrage politique et mythologique dans la formation d’une cosmogonie 18 . Le régime d’image démesuré mis en place par Syberberg appelle d’une manière assez évidente à un surplus de signification. Autrement dit, non seulement le film dure sept heures, mais en plus, dans chaque plan, les relations entre les objets, les personnages, les acteurs et les procédés cinématographiques redéploient la critique de Syberberg du régime nazi dans toute son ambiguïté. Son film se présente littéralement comme un « univers fluide où les choses ne sont pas durcies dans leur identité, mais participent à une grande unité cosmique en mouvement 19 ». Nous entrons, pour reprendre les mots d’Edgar Morin, « dans le royaume de l’imaginaire quand les aspirations, les désirs, et leurs négatifs, les craintes et les terreurs emportent et modèlent l’image pour ordonner selon leur logique rêves, mythe, religions, croyances [[ Ibid.]. »

Ainsi, une simple image fixe, le plan de la première partie du film, à la 13e minute. On voit un homme habillé de noir au centre de l’image illuminé par une lumière divine levant les bras vers le ciel. Autour, des figures en carton du docteur Caligari. Au son, c’est Wagner et le discours du Führer, en 1933, à son entrée comme chancelier. En l’occurrence, (d’une manière non exhaustive) Syberberg représente à la fois la naissance d’Hitler comme homme politique, comme figure cinématographique annoncée, comme démon. Mais il met aussi en scène la perte d’une partie de la culture (l’expressionnisme) et la souillure d’une autre (Wagner). Ainsi, en construisant son film sous le régime du « cosmomorphisme », Syberberg [enchante la matière vulgaire et fait de son film un cosmos]. un « état » dit Serge Daney 20 . Cela dit, si Syberberg se pose ainsi en démiurge, c’est pour se donner la possibilité, en tant que cinéaste, de disposer librement, à son tour, de Hitler. « Une fois que le corps est devenu une marionnette, que Hitler est devenu notre Hitler, dont nous sommes les maîtres, qui décidons de ce qu’il dit et de ce qu’il fait, pas seulement pour le passé, mais aussi pour l’Hitler d’aujourd’hui et de demain 21 . ». C’est là, à notre sens, le véritable tour de force de Syberberg : de proposer une métamorphose pour l’avenir.

Hitler – Ein Film aus Deutschland (Syberberg, 1977)

Hitler – celui qui se trouve en chacun de nous et non plus l’homme – entre finalement dans le film de Syberberg comme une légende, un démon. Précisément, la fascination pour Hitler et ce qu’il a engendré de mythique est entièrement assumée. Hitler a déchaîné les foules et il s’agit de reconnaître pour eux, pour nous, pour lui, que ceux qui ont voté pour Hitler l’avaient fait par croyance en une utopie. Car le Führer reste pour Syberberg « le grand accélérateur du progrès, Hitler celui qui réalisa l’histoire de l’Allemagne. La plus grande performance de ce siècle, notre accomplissement, notre quote-part 22 . » Il s’agit pour le réalisateur allemand de se défaire de la culpabilité, celle qui reste au coeur des gens comme un tabou, ou une honte. Hitler, un film d’Allemagne, le film de Syberberg, porte sur « le bonheur qu’on nous avait promis, mais que nous n’avons jamais reçu. Sur les gens qui ont voté pour lui, qui ont tout sacrifié pour lui, c’est-à-dire eux-mêmes et leurs idéaux, fils, pères, amis, et leur image du monde. Sur le Hitler qui réside en nous 23 » Aussi, conjointement à la démythologisation d’Hitler, l’homme, le cinéaste, Syberberg remythologise Hitler – celui qui trouve encore ses racines en chacun de nous – en une légende, un démon, dans une nouvelle histoire, aux cotés des autres légendes cosmiques de l’histoire.

Syberberg, à l’instar de Glauber Rocha pour le cinema novo brésilien, partagent l’idée que la rédemption viendra de l’art comme instrument de mythologisation. Pour les Brésiliens, explique Rocha, « la faim est une honte nationale. Il [le pauvre] ne mange pas, mais il a honte de le dire ; et surtout, il ne sait d’où vient cette faim 24 ». Le seul secours est de faire table rase des structures actuelles et de retourner à l’origine sauvage du mal et de l’incorporer dans une nouvelle mythologie noble et humaine. Chez Rocha, donc, on va imposer par la violence la faim comme une fierté, une incandescence. Chez Syberberg, c’est Hitler qu’on va élever en grand Démon de légende. Ce qu’il restait d’Hitler en nous, non pas d’un point de vue politique, non pas l’homme, mais le reste, la tromperie, la honte. Durant les sept heures que dure le film, l’auteur va se servir de sa cosmogonie légendaire comme une histoire où Hitler va trouver sa place aux côtés de Wagner, de Siegfried et de César. Le pari étant qu’une fois reconnu, à part entière, comme un mythe, fut-ce comme un démon, l’Allemagne s’en trouvera presque automatiquement déculpabilisée. En d’autres termes, il s’agit de confirmer qu’Hitler était immense, mais plus petit que nous, qu’il était mythique mais plus petit que le mythe de l’Allemagne. C’est l’histoire que Syberberg tente de dessiner à travers de multiples citations, de multiples détours. Son film se pose comme un passage pour Hitler de la matérialité vers le mythe. Ainsi, « même si le personnage historique est mort, il devient dans la réalité historique une métaphore. Quelqu’un a dit que j’avais transformé Hitler en légende, une figure mythologique pour pouvoir mieux m’en saisir. C’est une figure historiquement négative transformée en mythe négatif, en légende, et c’est ce qui permet de l’anéantir 25 . » Une sorte de deuil par l’art ou d’art du deuil.

Hitler – Ein Film aus Deutschland (Syberberg, 1977)

En définitive, la force du film de Syberberg est d’avoir réussi à imposer de nouvelles règles, comme dans une arène ou un ring, des limites subjectives, cosmiques, qui s’écartent des limites rationnelles. De nouvelles règles où à la fois Hitler a ses chances de survivre (sachant qu’il est mort) et où Syberberg a des chances de gagner. Le pari est à double tranchant, mais déjà son humanité vivante et son audace font de lui le vainqueur. Contrairement à Hitler qui a pris l’art sur son corps, Syberberg s’est donné à l’art, et ce n’est que dans la mesure où il a laissé pénétrer le cosmos dans son œuvre qu’il a pu vaincre Hitler. Dans son texte l’Allemagne, une société sans joie, Syberberg rapporte le témoignage d’une dame allemande qui a vécu les jeunesses hitlériennes. Il raconte qu’après avoir vu son film, elle lui a confié avoir eu envie de chanter librement les chants qu’elle avait appris dans sa jeunesse. Et non pas forcément de brandir son poing contre l’horreur. C’est peut-être là une preuve concrète de sa réussite.

Notes

- Hans Jürgen Syberberg, « l’Allemagne, société sans joie », Cahiers du cinéma, hors-série n° 6, février 1980, p. 87. ↩

- H-J Syberberg, Hitler a film from Germany, Farrar Straus Giroux, New York 1981, p. 41. ↩

- Ibid., p. 37. ↩

- Serge Daney et Yann Lardeau, « Entretiens avec Hans Jürgen Syberberg », Cahiers du cinéma, n° 292, septembre 1978, p. 11. ↩

- H-J Syberberg, « l’Allemagne, société sans joie », op. cit., p. 75 ↩

- Siegfried Kracauer, De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand, Paris, Flammarion, 1987, p. 342. ↩

- Idem. ↩

- Ibid., p. 343. ↩

- H-J Syberberg, Hitler a film from Germany, op. cit., p. 115 ↩

- Ibid., p. 108. ↩

- Paul Warren, Le secret du Star-system américain : le dressage de l’œil, Montréal, L’Hexagone, 2002, p. 11. ↩

- Ibid., p. 13. ↩

- Serge Daney et Yann Lardeau, « Entretiens avec H-J Syberberg », op. cit., p. 12. ↩

- Yann Lardeau, « L’art du deuil », Cahiers du cinéma, n° 292, septembre 1978, p. 20. ↩

- H-J Syberberg, Hitler a film from Germany, p.45. ↩

- Yann Lardeau, « L’art du deuil », op. cit., p. 20. ↩

- Serge Daney et Yann Lardeau, « Entretiens avec H.-J. Syberberg », op. cit., p. 8. ↩

- Comme l’écrit Santner, « Every object in the film functions as an ornament in the ancient sense of cosmos, that is a marker of a position in a social or cosmological hierarchy or genealogical construction […] everything in Syberberg’s film universe is capitalized. The ordering of sequences creates jarring juxtapositions of tonalities, levels, discourses, and styles, thus further complicating analysis. » (Eric Santner, Stranded Objects: Mourning, Memory and Film in Postwar Germany, New.York, Cornell University Press, 1990, p. 133. ↩

- Edgar Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire, Paris, Éditions Gonthier, 1965, p. 63. ↩

- Serge Daney, « L’état Syberberg », Cahiers du cinéma, n° 292, septembre 1978, p.5. ↩

- Serge Daney et Yann Lardeau, « Entretiens avec H-J Syberberg », op. cit., p. 8. ↩

- H.-J. Syberberg, « l’Allemagne, société sans joie », op. cit., p. 75. ↩

- H.-J. Syberberg, Hitler a film from Germany, op. cit., p. 53. ↩

- Sylvie Pierre, Glauber Rocha, « Manifeste “Esthétique de la faim” », Paris, Cahiers du cinéma, 1987, p. 124. ↩

- Serge Daney et Yann Lardeau, « Entretiens avec H-J Syberberg », op. cit., p. 10. ↩