LIRE BAZIN AUJOURD’HUI

Ce texte sur l’actualité d’André Bazin est paru dans le n° 142 de [24 images-> [url=http://www.revue24images.com/ ]]http://www.revue24images.com/][/url] (juin-juillet 2009), qui célébrait les 30 ans de la revue avec un dossier, vaste et riche, sur « L’amour du cinéma ». C’est, entre autres raisons, pour marquer cette date importante que notre collègue, Antoine Godin, a proposé à Marie-Claude Loiselle, rédactrice en chef de la revue, un entretien, que nous publions ce mois-ci et que ce court texte sur le critique français, prolonge en quelque sorte (nous remercions Philippe Gajan et Marie-Claude Loiselle de nous avoir permis de le reproduire dans nos pages).

——

Au milieu de l’un de ses textes célèbres, « De Sica metteur en scène1 », André Bazin lance une phrase étonnante (qu’il déploiera ensuite sur quatre pages) : « Je crois que plus que tout autre art, le cinéma est l’art propre de l’amour ». Cette phrase, à elle seule (à condition de bien la comprendre), suffirait à confirmer l’actualité intempestive de la pensée du plus important critique et théoricien français du cinéma, décédé trop tôt, le 11 novembre 1958, à 40 ans, la journée même où Truffaut entamait le tournage des 400 coups, laissant derrière lui 2,500 articles (on en enseigne en général qu’une dizaine à peine), rédigés sur une période de moins de quinze ans (près de 200 articles en moyenne par année, et qui comptent parmi les plus belles pages jamais écrites sur le cinéma), et dont parfois certains professeurs à l’Université parlent imprudemment, avec un sourire narquois en coin, en expliquant à leurs étudiants que « Bazin, on sait bien, mais c’est dépassé ». Ceci équivaudrait à dire que le cinéma est un art dépassé (ce que certains croient, n’est-ce pas Mr. Langlois ?). Pour ceux qui ne peuvent envisager un « monde sans le cinéma » (dont parlait avec crainte Serge Daney), les écrits de Bazin ont encore et toujours une puissance inégalée.

Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948)

Pour bien déplier cette phrase énigmatique sur le lien quasi-ontologique entre le cinéma et l’amour, on gagnerait à la faire résonner avec une autre, tout aussi extraordinaire, qui se retrouve dans l’un de ses textes fondateurs, terminé en 1945, « L’ontologie de l’image photographique », où à propos des virtualités esthétiques du cinéma et de la photographie il écrit : « Ce reflet dans le trottoir mouillé, ce geste d’un enfant, il ne dépendait pas de moi de les distinguer dans le tissu du monde extérieur ; seule l’impassibilité de l’objectif, en dépouillant l’objet des habitudes et des préjugés, de toute la crasse spirituelle dont l’enrobait ma perception, pouvait le rendre vierge à mon attention, et partant à mon amour2 . » Éblouissant ! Tarkovski, pour ne prendre qu’un exemple, ne disait peut-être pas autre chose quand il écrivait : « Mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit mes films ressente le besoin d’aimer, de donner son amour, et qu’il perçoive l’appel de la beauté. » Une telle conception du cinéma — on aurait pu aussi bien citer les propos d’un Brakhage, Pasolini, Garrel, Kiarostami ou Jia Zhang-ke —, peut-être seule capable de nourrir des sensibilités qui feront naître des vocations, paraît bien anachronique à l’heure où la réflexion (ou plutôt l’absence de réflexion) sur le cinéma se partage grossièrement entre l’obédience servile à la logique des médias de masse et une pseudo-scientificité académique aussi inspirante qu’un boulet ou une patte de chaise. Et s’il y a des rares exceptions dans le monde (deux ou trois revues, une poignée d’auteurs, quelques cinéastes, des petits cercles d’universitaires), ils sont nécessairement — consciemment ou pas — en position de résistance contre un modèle hégémonique qui assoiffe et atrophie — par un effet de saturation du vide — aussi bien une pensée critique mûrie et rigoureuse que son pendant nécessaire, une sensibilité et une affection pour la réalité telle qu’elle peut apparaître au cinéma.

Il faut comprendre que les idées de Bazin ne sont pas le fruit d’un angélisme niais, ni d’un sentimentalisme fleur-bleu — il existe aussi un Bazin inquiet, un Bazin frondeur capable de propos d’une extrême violence et aussi d’un grand humour —, mais l’expression d’un amour des images qui prolonge ou découle d’un amour des choses, de la réalité et des humains qui entre autres la composent. De la même manière qu’il y a des cinéastes qui, selon Bazin, croient en la réalité et d’autres qui croient en l’image, on pourrait dire qu’il y a ceux qui aiment et font aimer, d’autre qui n’aiment pas et qui sont méprisables. Et que le partage est clair et définitif (pensez-y, vous verrez, ça marche).

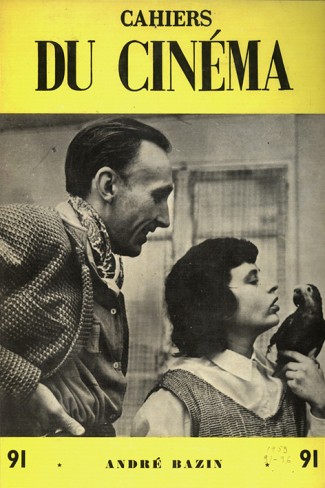

Aussi aurai-je pu donner comme sous-titre à ce texte « éloge de l’amour », tant il me semble nécessaire et urgent de relire Bazin aujourd’hui à l’aune de cet amour lucide et profond qu’il avait pour le cinéma et le monde (l’un ne pouvait aller sans l’autre) et au nom duquel il sacrifia littéralement sa vie (elle en fut, à tout le moins, considérablement raccourcie), continuant à travailler et à s’esquinter malgré les conseils de ses médecins (trois jours avant de mourir, il écrivait un ultime article sur Le crime de Monsieur Lange de Renoir qui passait à la télévision). C’est cet amour du cinéma, sa foi dans sa puissance de transformation et d’enrichissement de la vie, qui l’amenèrent à lancer de nombreux ciné-clubs (dès 1941, dans la France encore occupée, au début des années 50 en Allemagne, et ailleurs), à amener le cinéma dans les usines et les universités (à l’époque où il œuvrait pour le groupe Travail et culture), à lancer des festivals (le festival maudit de Biarritz, 1949), à fonder (avec Jacques Doniol-Valcroze et Lo Duca) les Cahiers du cinéma en 1951, à écrire la première monographie sur Welles, à donner l’impulsion décisive à une génération et demie de cinéphiles-critiques qui allait former la Nouvelle vague, et cætera et cætera3 . Bazin a de plus su, dans les années 40 et 50, à des époques où la chose était loin d’être évidente, démontrer un soutien exemplaire envers des cinéastes comme Rossellini, Welles, Bresson, les films tardifs de Renoir, les premiers courts-métrages de Resnais, Marker, Demy, qu’il a aidé à faire découvrir, qu’il a défendu et expliqué, dans certains cas qu’il a littéralement fait « exister » en France et dans le monde (l’histoire du cinéma oublie bien souvent de le remercier).

Paisà (Roberto Rossellini, 1946)

Parlerions-nous encore du néoréalisme aujourd’hui n’eut été des textes admirables de Bazin sur De Sica, Rossellini, Visconti et Fellini ? Truffaut, Godard, Rohmer, Rivette auraient-ils réalisés des films ? Welles aurait-il eu l’orgueil de continuer à tourner ? Est-ce que, quand on sait l’impact que les Cahiers du cinéma ont eu sur le développement des études universitaires, il existerait des programmes de doctorat en cinéma aujourd’hui ? Il est tout à fait clair, en tout cas, et peu importe l’absurdité de ce petit jeu qu’on pourrait multiplier à l’infini, que l’histoire du cinéma a été profondément façonné, et de façon décisive, par ce petit homme frêle, tuberculeux, leucémique, et au bégaiement duquel on doit la chance qu’il ne soit pas devenu enseignant au lycée…

On aura sûrement déjà compris qu’il serait mal avisé de confondre l’amour dont il est question ici avec tous les poncifs guimauves que l’on peut entendre au sujet de « l’amour » des réalisateurs pour leurs acteurs, des comédiens pour leur metteur en scène, des scénaristes pour les romans qu’ils adaptent ou, encore pire, des créateurs pour leur public (« J’ai adoré travailler avec untel », « Untel est un cinéaste tellement sensible », « J’ai tant aimé adapter ce roman », « Je vous aime de m’aimer », toute cette bouillabaisse bon-enfant que l’on ne cesse d’entendre dans les médias). Non, il est un amour plus profond, plus bouleversant, celui grâce auquel le cinéma mérite de s’appeler un art et qui précisément consiste à nous rendre le monde à nouveau disponible, précisément parce qu’il nous place dans une relation d’intelligence, de sensibilité, de rencontre renouvelée avec la réalité re-présentée. Cela, plus que quiconque, Bazin a été en mesure de le révéler dans les films qu’il voyait. Cette posture était aussi à la mesure de son propre engagement envers les films qu’il défendait dont il a cherché, par l’écriture, par ses activités publiques, à en transmettre, c’est-à-dire en prolonger le « choc ». C’est cette définition du travail du critique qui livre la clé de l’ensemble de son œuvre : « la critique c’est de prolonger le choc de l’œuvre dans la sensibilité du spectateur ». Je ne connais pas de plus belle, de plus humble définition de ce métier, que plusieurs « professionnels de la profession » tendent parfois à oublier.

Si Bazin (avec Serge Daney peut-être, bien que sur un mode plus mélancolique et pessimiste), une fois qu’on l’a « dépouillé » de tous les préjugés, de toute la « crasse » de lieux communs que l’on colporte à son sujet, en somme une fois qu’on se décide à vraiment le lire, peut se révéler de la plus profonde utilité, tant pour les cinéastes, les étudiants en cinéma que les critiques, c’est dans la mesure où sa pensée et son style (« Mais qu’est-ce que le style, disait Malraux, sinon l’homme »), témoignent avant tout d’une expérience intime (psychologique, sensorielle, esthétique) et s’y ancre, en cherchant à en suivre le mouvement et les aléas erratiques, à débusquer la métaphore qui saura l’exprimer et la rendre lisible. Bazin possédait la suprême grâce et l’honnêteté de souvent revenir sur un jugement ou principe, d’approfondir un raisonnement fait plusieurs années auparavant, mais aussi de repérer les lieux où le cinéma se produisait (à la télévision, dans les films de genre, les documentaires scientifiques, etc.), refusant les étiquettes, les chapelles et les idées arrêtées (on peut se demander ce qu’il aurait pensé des « nouvelles images » ?).

Ses textes — avec les Notes sur le cinématographe de Bresson, Le temps scellé de Tarkovski, certains adages godardiens, l’article « De l’abjection » de Rivette, Persévérance et des centaines de pages de Daney — constituent ainsi pour moi autant de talismans qui, devant telle ou telle œuvre, que ce soit Polytechnique ou La frontière de l’aube (pour prendre deux extrêmes), me reviennent en mémoire et, pour ainsi dire, protègent mon jugement et guident ma réflexion4 . Ces quelques pierres de touche sont devenues d’autant plus nécessaires aujourd’hui que le tout-venant de la production cinématographique et télévisuelle, tout autant que la multiplication des supports et des formats de diffusion, a engendré une véritable anesthésie du regard, un abrutissement du discernement et de la liberté de pensée, au point où l’idée de revendiquer un temps pour voir, un temps pour comprendre, voire de penser par soi-même, apparaît comme un luxe et une rareté (tant dans les œuvres que pour les spectateurs).

Or, ce temps, cette durée dans laquelle peut se mouvoir librement la pensée « créatrice » du spectateur, est précisément au cœur de « l’esthétique réaliste » qui fascinait Bazin et qui constitue, encore aujourd’hui, l’une des propositions les plus fortes, complexes et fécondes qui soit pour penser le cinéma, même si c’est celle sur laquelle on a le plus répandu de bêtises. Ses louanges du plan-séquence ou de la profondeur de champ, son fameux « montage interdit », sa méfiance envers le découpage classique américain tout autant que du montage soviétique, bref l’idée que le cinéma gagnait à respecter la continuité spatio-temporelle du monde (ce qu’il appelait la « robe sans couture de la réalité »), ne renvoyaient pas, malgré ce qu’on en dit, à une conception naïvement transparente du cinéma et de la réalité, mais constituaient plutôt des « techniques », des « artifices », afin de placer le spectateur en situation où il aurait à déployer un « complément d’invention » pour explorer une réalité rendue à nouveau ambiguë et mystérieuse, un « réel halluciné » dira-t-il, débarrassé de tout ce qui nous empêche, dans la vie, de voir réellement le monde qui nous entoure.

La valeur des idées de Bazin, au fond, a été depuis sa mort sans cesse validée par les œuvres et les courants qu’il a su anticiper et qu’il a aidé à façonner (la Nouvelle vague française, les diverses « vagues » de cinéma européen). Par ailleurs, ses idées infléchissent notre lecture des films qu’il aurait pu connaître, ceux d’Ozu (découvert très tard en France), de Cassavetes, Garrel, Truffaut, Godard, Herzog, Perrault, etc. Et c’est malgré soi que l’on ne peut s’empêcher de regretter les pages qu’il aurait pu écrire aux sujets des plus grands cinéastes d’aujourd’hui auxquels il aurait certainement été attentif, que ce soit les frères Dardenne, Bruno Dumont, Abbas Kiarostami, Jia Zhang-ke, Apichatpong Weerasethakul, Belà Tarr, Gus Van Sant, Tsai Ming-liang, Pedro Costa, Wang Bing, Hou Hsiao-hsien, etc. Ils sont je crois la preuve, a posteriori, de son indépassable actualité.

Est-ce pour cela que l’on assiste régulièrement à des regains d’intérêt pour les écrits de Bazin, aux États-Unis, en Europe et même en Asie ? Nouvelles traductions (notamment la brillante et très récente traduction de Timothy Barnard, fondateur des éditions montréalaises Caboose), colloques et conférences (notamment le magnifique colloque Ouvrir Bazin, au mois de décembre 2008, qui s’est déroulé à Paris et Yale), numéros spéciaux de revues (en particulier un très beau numéro de la revue Film International, paru en 2007, et qui portait un titre révélateur : « André Bazin : Because we need him now »), de nombreuses réévaluations théoriques dans des publications académiques. Mais peut-être faudra-t-il attendre la publication de ses œuvres complètes (ce qui équivaudrait à quatre gros volumes), pour prendre la véritable mesure de son œuvre, et de retrouver, avec lui, en nous, la pleine mesure et l’actualité de son amour et de son intelligence.

Notes

- André Bazin, « De Sica metteur en scène » (1952), dans Qu’est-ce que le cinéma?, IV. Une esthétique de la réalité : le néoréalisme, p. 83. ↩

- André Bazin, « Ontologie de l’image photographique » (1948), dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, 1997, p. 16. ↩

- Pour plus de détails sur la vie de consultera, on consultera l’excellente biographie de Dudley Andrew, André Bazin, Paris, Cahiers du cinéma, Cinémathèque française, 1983. ↩

- Comment, devant l’imagerie et les plans surfaits de Polytechnique et de quantité de films contemporains, ne pas penser à cette phrase : « Les rapports de la “forme” et du “fond” ne sont pas ceux du contenant et du contenu, de la bouteille à la liqueur, mais bien plutôt du coquillage à sa coquille. Celle-ci n’est point une forme superflue et interchangeable, mais une architecture spécifique sécrétée par une chair informe dont la mort ne laisserait nulle trace. » (André Bazin, « De la forme et du fond ou “la crise” du cinéma »), ou encore, à son texte sur « l’obscénité ontologique » de la mort à l’écran, « Mort tous les après-midis » ? ↩