Les chuchotements de l’axe Z : entretien avec Louise Bourque

Cet entretien a été réalisé et publié dans le cadre de l’ouvrage XPQ : Traversée du cinéma expérimental québécois, dirigé par Ralph Elawani et Guillaume Lafleur, Montréal, La Cinémathèque Québécoise / Éditions Somme toute, 2020. Nous remercions Ralph et Guillaume de nous avoir permis de le reproduire ici.

s)_3-page-001_800_550_90.jpg)

Image tirée de XPQ : Traversée du cinéma expérimental québécois, Ralph Elawani et Guillaume Lafleur (dir.), Montréal, La Cinémathèque Québécoise / Éditions Somme toute, 2020.

*****

Originaire d’Edmundston, en Acadie, Louise Bourque œuvre dans le milieu du cinéma expérimental canadien depuis maintenant plus de trente ans. Elle a enseigné le cinéma durant de nombreuses années aux États-Unis avant de revenir s’établir à Montréal. Ses films ont été présentés dans plus de cinquante pays, dans des festivals internationaux de renom (Toronto, Sundance, Rotterdam, Tribeca), ainsi que dans de grands musées (Museum of Modern Art et Whitney Museum of American Art à New York, National Gallery of Art à Washington, Musée de la civilisation et Musée national des beaux-arts du Québec). Son travail a fait l’objet de rétrospectives et s’est vu récompensé de plusieurs prix et bourses.

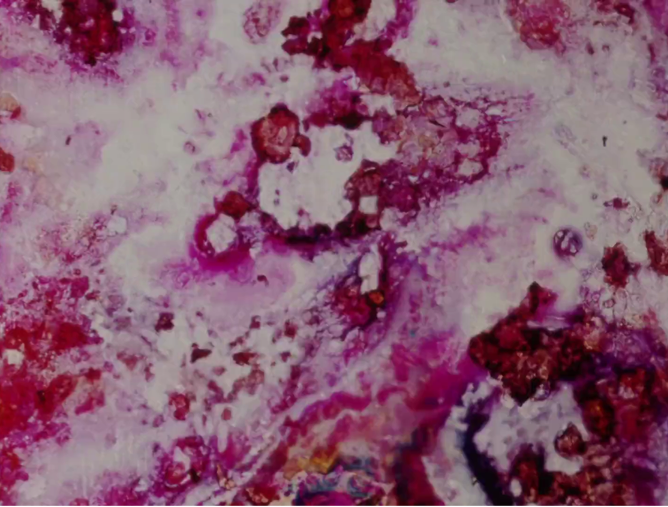

Au fil de sa carrière, Louise Bourque a élaboré une œuvre vibrante et sensorielle qui se distingue par la variété et l’originalité des techniques artisanales qu’elle privilégie. Entre les manipulations à la tireuse optique et divers essais sur la matérialité de la pellicule (désintégration, perforations, rayures, brûlures, déchirures, couture, enfouissement sous terre, imprégnation dans du flux menstruel), Bourque a toujours veillé à trouver la forme — aussi inédite soit-elle — qui conviendrait à chacun de ses films. Suivant le principe selon lequel chaque œuvre commande implicitement sa propre méthode, Bourque s’est révélée une artiste qui étudie en profondeur les structures cycliques, les revenances et les phénomènes de retour dans le cadre d’une pratique expérimentale.

Depuis ses premiers films datant des années 1990 — Jolicoeur Touriste (1989), Just Words (1991), The People in the House (1994) — jusqu’à ses œuvres misant sur une exploration technique attentive — Imprint (1997), Jours en fleurs (2003), a little prayer (H-E-L-P) (2011) —, en passant par celles qui examinent plus précisément le motif de la boucle narrative ou sonore — Going Back Home (2000), L’éclat du mal/The Bleeding Heart of It (2005) — et par ses deux autoportraits — Self Portrait Post Mortem (2002) et Auto Portrait/Self Portrait Post Partum (2013) —, Louise Bourque a travaillé à partir de ce qu’elle appelle « la matière inconsciente ». Celle-ci touche de près aux thèmes principaux de ses multiples réalisations : l’inscription de la mémoire familiale confrontée à l’expérience individuelle, le morcellement identitaire, le surgissement du souvenir d’enfance dans un présent en décomposition, la place du rêve éveillé, l’excavation critique de la mélancolie et de la nostalgie.

En traitant ces thèmes — le plus souvent à partir de matériaux issus de films de famille —, Bourque met également en avant l’intérêt de marquer un contraste entre fond et forme, ce contraste générant une expérience où l’émotion, la sensibilité et une certaine organicité sont éminemment perceptibles pour un spectateur. Comment se réapproprier les fragments de sa propre mémoire ? Comment comprendre le sens du mot « maison » ? Telles sont quelques-unes des questions qui traversent son œuvre, qui rassemble aujourd’hui près de quinze courts-métrages.

Inspirée par des films aussi différents que T,O,U,C,H,I,N,G, (1968) de Paul Sharits, et Orphée (1950) de Jean Cocteau, nourrie tant par la poésie acadienne que par le théâtre de Samuel Beckett, Louise Bourque est avant tout une artiste qui sait demeurer attentive à l’importance de l’imprévu, de la trouvaille inusitée, du don. Ces « cadeaux », tels qu’elle les évoque au fil de cette discussion, sont des moments de grâce, des épiphanies qui surgissent au cœur même de la création, au détour d’une idée nouvelle, d’une manipulation soudaine, d’une transformation intuitive. Louise Bourque cherche, dans ses films, « ce qu’on ne peut pas nommer ».

L’entretien qu’elle nous a accordé a permis non seulement de faire le point sur trente ans d’une riche carrière, mais également de comprendre la place et la teneur de cette magie singulière au sein de sa filmographie.

Just Words (1991)

*****

Alice Michaud-Lapointe : Louise, nous aimerions savoir ce qui t’a initialement menée vers le cinéma expérimental. Comment as-tu abordé le médium à tes débuts ? Est-ce que cela a commencé lorsque tu vivais en Acadie ?

L’Acadie, ce n’est pas tout à fait là que j’ai eu la piqûre, mais mon travail prend racine dans mon héritage culturel familial, qui est acadien. J’entretiens également un rapport étroit avec les poètes de l’Acadie. L’idée de la poésie, pour moi, c’est dans la sensibilité, ça va au-delà de la langue. Et puis, en Acadie, j’ai pu avoir accès à un cinéma différent. Par exemple à Moncton, il y avait un cours d’histoire du cinéma muet donné par le père Maurice Chamard. C’était un grand sensible, un poète justement. Il était totalement cool ! C’est dans son cours que j’ai découvert l’avant-garde française : Alain Resnais, Un chien andalou (Luis Buñuel, 1929), l’animation, Man Ray. J’ai remarqué plus tard qu’il y avait des traces de ces œuvres dans mon travail. Au Nouveau-Brunswick, il y a aussi eu des films qui m’ont marquée : Orphée (1950), de Jean Cocteau, que j’avais vu à la télé, notamment. Je me rappellerai toujours cette radio qui parlait… Dans mon premier film, Jolicoeur Touriste (1989), il y a une radio, mais je ne pourrais pas dire que c’est un lien direct que j’ai fait avec Orphée.

A. M.-L. : L’avant-garde française a-t-elle influencé ton travail ?

À un certain degré, oui ! Maintenant, on dit que tout est expérimental, mais ce n’est pas pareil, la période d’avant-garde française. Il y a encore des éléments narratifs plus prononcés, l’idée d’acteur, des méthodes de production qui s’apparentent davantage au cinéma dominant. Il y a des traces de ça dans mes films, surtout en ce qui a trait à la mise en scène. Je suis souvent inspirée par des œuvres où chaque élément de la mise en scène contribue à approfondir le sens du film. Mais j’ai aussi puisé dans différentes traditions cinématographiques, et même dans différentes traditions propres au cinéma expérimental. Meshes of the Afternoon (1943), de Maya Deren et Alexander Hammid, m’a influencée notamment pour l’espace onirique qu’il crée.

A. M.-L. : L’avant-garde française a donc joué un certain rôle dans ton parcours. Est-ce le cas pour le cinéma expérimental américain également ?

Au début, je ne connaissais pas le cinéma expérimental américain, plus viscéral sur le plan tactile ; je n’y avais pas accès. Mon copain du Nouveau-Brunswick, qui était venu à Montréal en même temps que moi, avait des cours de cinéma d’animation à Concordia. Il me disait souvent : « Louise, tu devrais postuler ». J’allais voir des films avec lui durant ses cours du soir. T,O,U,C,H,I,N,G, de Paul Sharits, m’a particulièrement ébranlée. Je recevais ces images et je sentais mon corps s’enfoncer dans mon siège. C’est ce soir-là, quand je suis sortie de là, que j’ai dit à mon copain : « C’est ça que je veux faire. Du cinéma qui affecte les sens comme ça ». Je ne savais même pas qu’on pouvait faire ça. J’ai donc fait Jolicoeur Touriste après avoir découvert Sharits. Ce qu’il fait et ce que je fais, c’est différent, mais il y a des aspects structuraux et viscéraux dans mon travail aussi. Jolicoeur Touriste est très axé sur les sens. Il y a quelque chose qui se passe à l’échelle de la texture visuelle — à ce moment-là, j’utilisais la tireuse optique —, j’ai beaucoup travaillé le grain. Et il y a aussi un travail sur la couleur. Je me considère comme une coloriste.

Orphée, Jean Cocteau (1950)

Meshes of the Afternoon, Maya Deren et Alexandre Hammid (1943)

T,O,U,C,H,I,N,G, (1968)

Guillaume Lafleur : C’est d’ailleurs un défi pour notre livre de parvenir à faire le lien avec ce dont tu parles, ce cinéma plus avant-gardiste. Une bonne partie de la production qu’on voit dans les années 1950 au Québec est concernée. Les premiers courts-métrages de Claude Jutra ne sont pas nécessairement hyper narratifs et on y voit l’influence de Cocteau, puis de l’avant-garde. C’est sûr que nous mettons ça en dialogue avec la notion de cinéma expérimental. Mais ce que tu nous dis, c’est que tu fais le pont entre les deux, d’une certaine façon. La découverte du cinéma expérimental américain, Sharits et cie, a été déterminante pour toi ?

Moi, quand j’ai vu l’œuvre de Sharits, of course, j’ai ressenti des émotions, mais ce n’est peut-être pas une réaction typique. J’avais vu à Concordia, Blonde Cobra (1963), de Ken Jacobs, et pour moi, tout à coup, il y avait le dialogue, la narration, il y avait quelque chose de très émouvant, de très poignant dans ce film. À un moment donné, il y a du noir et Jack Smith qui crie « Mother, mother! ». Ces films-là ont eu un impact sur moi.

A. M.-L. : Est-il possible d’identifier certaines périodes ou certains cycles dans ton œuvre ? Certains films représentent-ils pour toi des points de rupture, des moments névralgiques ?

On peut parler de « moments », certainement. J’ai fait Jolicoeur Touriste (1989), Just Words (1991) et The People in the House (1994) au début des années 1990. Avant de rencontrer Claude Forget, il était difficile de faire accepter mes films chez Cinéma Libre. Ç’avait été la même chose chez Light Cone. Je connais bien, maintenant, Pip Chodorov, qui était en poste à ce moment-là chez Light Cone. Il m’avait dit à l’époque que ce que je faisais, ce n’était pas tout à fait expérimental. J’avais rencontré Yann Beauvais aussi, par l’entremise de Jean-Claude Bustros.

G. L. : Oui, car Jean-Claude était déjà distribué chez Light Cone et Yann Beauvais était fondateur-directeur de Light Cone.

Oui, j’ai connu Yann en voyageant avec mes films. Mais pour en revenir aux points de rupture, après ces trois films-là, mon travail voyageait de plus en plus, et ça, c’était vraiment le fun. L’année où j’ai fait The People in the House, Matthias Müller, qui était connu pour son travail formel expérimental — on s’est côtoyés beaucoup en 1995-1997 — a réalisé Alpsee (1995). Nos films ont été en tournée ensemble, en collaboration avec The European Media Workshop. Un film de Jay Rosenblatt, The Smell of Burning Ants (1994), était projeté avec les nôtres. En 1995 à Impakt, un festival à Utrecht, Yann Beauvais était là, et The People in the House a été présenté, cette fois dans un contexte différent. Parfois, les gens ont besoin d’un contexte de réception ou de visionnement particulier. C’est là que Yann a dit : « Il faudrait qu’on le prenne à Light Cone. »

Jolicoeur Touriste (1989)

Just Words (1991)

The People in the House (1994)

A. M.-L. : Mais est-ce que c’était important pour toi que les gens voient tes films comme des films expérimentaux ?

Non, pas nécessairement. Je pense que c’est un langage qui s’apprend, celui du cinéma expérimental. C’est une question d’accès. Les gens ne sont pas forcément aussi exposés au cinéma expérimental qu’au cinéma narratif. Quand il y a l’étiquette « expérimental », c’est comme s’il y avait parfois un peu moins d’ouverture préalable. Moi, je fais mes films dans l’idée qu’ils soient accessibles à tous les types de publics, aux spectateurs qui ressentent cette ouverture. Dans mes films, il y a des émotions, des sensations, je veux qu’on puisse les sentir. Mais oui, il y a beaucoup d’expérimentation dans mon travail, c’est clair.

G. L. : Peux-tu nous parler de ce travail d’expérimentation ? Certaines de tes œuvres en témoignent-elles plus particulièrement ?

Oui, Imprint (1997) est vraiment un film expérimental « d’expérimentation », si je peux dire. C’était un autre « moment ». Ça faisait un bout de temps que je voulais explorer avec la pellicule. J’avais obtenu une bourse de recherche à l’époque. J’avais en tête cette idée de loop, d’obsession. J’ai donc pris un extrait d’un film de famille et je l’ai copié 25 fois. Je me suis servie des mêmes images, mais chaque fois de façon différente. Je voulais observer, avec ce matériel, toutes les possibilités de manipulation, afin de voir ce que dit la constante : c’est la même image, mais ce n’est pas la même image. Il y a une transformation. Certains de mes films précédents étaient plus planifiés. Pour Just Words, je savais que je voulais utiliser des images de famille de ma mère et la pièce de Samuel Beckett, Not I (1972). Avec Imprint, j’ai commencé une nouvelle sorte d’intervention, plus exploratoire. La maison devient presque un personnage dans ce film-là.

G. L. : À ce moment-là, vers le milieu des années 1990, étais-tu déjà aux États-Unis ?

En 1997, j’étais à Boston. J’ai entamé Imprint à Seattle, où j’ai également terminé The People in the House, que j’ai tourné alors que j’étais étudiante à l’École de l’Institut d’art de Chicago. Et avec Just Words, que j’avais fait en dernière année à Concordia, je voulais pouvoir intervenir dans tous les aspects du médium. Marielle Nitoslawska venait aussi d’être engagée comme professeure à Concordia. Je l’ai eue comme prof deux années de suite, en deuxième et en troisième année, et elle a été importante dans mon parcours. Elle était directrice photo et nous encourageait beaucoup à explorer la technique. Je me rappelle que quelqu’un s’était offert pour tourner Jolicoeur Touriste avec moi. Marielle m’avait dit : « Absolument pas, il n’en est pas question ! » J’avais peur. En rentrant à Concordia, je n’avais jamais pris de photo avec un appareil 35 mm. Aucune idée de comment ça marchait ! C’est la raison pour laquelle je voulais tout apprendre sur le son, le montage. Je voyais vraiment ça comme des niveaux d’intervention influençant le sens d’un film : une rupture ici, une continuité là.

Imprint (1997)

A. M.-L. : C’est bien de passer de l’idée de catégorie fixe à des espaces flottant entre rupture et continuité.

Oui, c’est un peu des deux. Les thèmes de la maison et de la famille m’ont toujours habitée : ils sont dans Jolicoeur Touriste, Just Words, The People in the House, dans Imprint, dans Fissures (1999), et dans Going Back Home (2000) [Rires]. Ça a été important, car j’ai fait plein de découvertes et j’ai voulu approfondir ces thèmes d’un film à l’autre.

A. M.-L. : Oui, ce motif de la maison (tantôt en ruines, tantôt abandonnée, isolée) traverse ton œuvre. Pourquoi t’interpelle-t-il autant ?

Ah, il y a tellement de choses qui se jouent derrière les portes closes d’une maison. Les choses qui nous hantent proviennent souvent des expériences fortes de notre enfance. La maison de mon enfance parle d’une certaine époque, d’une certaine génération, d’une certaine dynamique familiale. Je questionne ce qui se passe derrière les non-dits. Et puis, il y a ce qu’on vit en privé, notre bagage. Je l’aborde souvent par l’expression « dwelling as self ».

A. M.-L. : C’est une belle expression.

Oui ! Mais pour revenir à ta question sur les points de rupture, je dirais aussi que l’un d’eux s’est fait avec mon avant-dernier film, Auto Portrait/Self Portrait Post Partum (2013), qui traite d’une rupture amoureuse. Tout à coup, j’ai repris des méthodes, des stratégies utilisées dans mes premiers films. Peut-être que ça vient d’un petit côté rebelle. Mais je crois que c’est plutôt pour me permettre, en tant qu’artiste, de revenir sur mon propre langage cinématographique. Je me doutais que ce film allait rencontrer quelques résistances parce que je revenais à des modes d’emploi plus traditionnels. À mes yeux, c’est un film qui a un métalangage. Malheureusement, il est parfois trop pris au premier degré. On m’a posé beaucoup de questions. Je me demandais si les gens allaient catcher que la trame sonore (toute la musique) est un commentaire. Old diegetic space being broken… C’est un commentaire critique sur la culture et sur les représentations conventionnelles de l’amour, sur tout ce qui nous habite. J’étais contente de prendre encore des risques. Je ne sais pas si ça passe, à la fois dans le film et pour les spectateurs, mais je voulais examiner les clichés. Je le fais dans beaucoup de mes films, d’ailleurs : fouiller la nostalgie, le romantisme. Mais… I disrupt it. J’y vais… to undermine.

A. M.-L. : Je pense que ça paraît. Même dans Auto Portrait/Self Portrait Post Partum ou dans Imprint, le travail formel vient avec le travail de distance.

Oui, je me questionne toujours sur mon propre langage cinématographique. Je travaille les structures non linéaires, je tiens compte des instabilités, des tensions intérieures, de tout ce qui est fluide.

Going Back Home (2000)

G. L. : Est-ce qu’il y a dans ta filmographie des œuvres où tu considères que le moment du processus, disons, tout le travail sur la pellicule a été central pour le résultat final du film ? Est-ce qu’il y a des moments où le processus était même plus important que le film ?

Une chose qui est importante pour moi, que j’ai répétée au fil des années et qui est encore valide, c’est qu’il faut que le processus « parle ». Je pense que c’est important que tout ce que j’utilise comme effets, comme manipulations, ait un sens.

G. L. : Peux-tu nous en donner un exemple concret ?

Dans Fissures (1999), l’idée de faire le contact printing à la main, c’est de shifter tout le temps le point de contact. Il y a une séparation, puis il y a un contact… une séparation, puis un contact… et ces manipulations sont au cœur de ce film. Le mot « fissure » peut renvoyer à une ouverture, mais aussi à un bris. Le processus lui-même parle de ça. Il y a des beaux accidents, aussi, parfois. Bien sûr, c’est déterminé par le montage : tu décides de te servir de ces accidents ou non. Tu peux refaire le mouvement autant de fois que tu veux, jusqu’à ce que tu trouves ce que tu cherchais, et il y a une partie de ce travail qui n’est pas aléatoire. Par exemple, quelles images choisis-tu de faire en copie contact ? Quelle pellicule prends-tu pour faire la copie contact ? Mais de temps en temps, il y a une magie… Il y a un moment comme ça dans Imprint, d’ailleurs. Une image de moi et de ma mère. Ma mère me tient dans ses bras… Quand je vous dis que c’est inconscient… Je connaissais mon matériau, mais je ne savais pas que ça allait être là. Et dans la chambre noire, tu n’es pas sûre non plus de comment ça va se passer, il faut que tu sois dans un état complètement réceptif. C’est juste à ce moment-là que ça fonctionne pour moi. J’ai souvent pensé à mes films comme étant un axe Z en eux-mêmes. Beaucoup d’entre eux sont circulaires dans l’espace et dans la structure, comme Jolicoeur Touriste. Ça commence et ça finit avec le même plan, mais quelque chose se transforme. La pellicule est en contact par endroits, puis lorsqu’elle est soulevée par le haut, ça crée une interruption, un espace sous-jacent à explorer. C’est l’idée d’ouvrir par cette action sur la pellicule un espace intérieur, non linéaire, un espace qui est lié au passé qu’on porte.

A. M.-L. : Il me semble que tu reviens souvent à l’importance du « cadeau », du momentané, de l’imprévu, qui peut survenir au fil de la création.

Oui, c’est merveilleux pour moi, tous ces cadeaux-là. Self Portrait Post Mortem (2002) en est un bon exemple. Ce film-là est issu des chutes de Jolicoeur Touriste que j’ai enterrées dans le jardin familial, avec celles de Just Words et de The People in the House. Je ne savais pas que j’allais y trouver mon visage. Quand j’ai enterré les chutes, je m’étais fiée à une roche en particulier. J’avais pris une photo pour m’en souvenir. Mais cinq ans plus tard, quand j’ai voulu déterrer le tout, je me suis dit « Voyons donc, c’est supposé être là ». J’ai raté le film d’à peu près six pouces. J’ai cherché durant des heures, jusqu’à la tombée de la nuit avant de le retrouver. Je ne voulais pas prendre de break pantoute, je pelletais, je pelletais. À ce jour, le lawn est encore raboteux ! [rires]

G.L. : C’est fort aussi, car c’est un film très intime, puis dès le départ, tu l’enterres dans la cour chez ton père… et pour le récupérer, tu détruis la cour !

A. M.-L. : Oui, c’est intéressant, ces mouvements dans ton œuvre entre enterrer/déterrer, laisser émerger/faire sombrer. Il y a quelque chose qui se joue là sur le plan de la ruine prise comme matériau identitaire. Du côté de la trame sonore, je suis souvent frappée dans tes films par ce que tu réussis comme travail sur le chuchotement, le grésillement, le chant féminin. Comment envisages-tu ce travail sur le son dans ton œuvre ?

Ça dépend des films, mais dans Jours en fleurs, par exemple, j’essayais d’aller chercher différents rythmes au sein de l’image et d’associer des sons à des textures. S’il y avait tel type de perforation de l’image, j’utilisais un son particulier aussi. Le but était que le son souligne ce qui se passe sur la texture de la pellicule. Dans Going Back Home, on entend une musique innocente et on voit des édifices qui s’écroulent, puis il y a une petite fausse note. Cette fausse note souligne le désastre. Je choisis également des sons qui sont reliés à mon enfance, qu’on pense à l’harmonica, aux trains, aux moulins de pâtes et papiers. Ce sont des sons proches de moi.

Auto Portrait/Self Portrait Post Partum (2013)

A. M.-L. : On peut aussi parler des couleurs dans ton travail, elles sont tellement vives. Le bleu choisi pour Auto Portrait/Self Portrait Post Partum, par exemple, je le trouve mélancolique, comme si on était sous l’eau. Tu disais tout à l’heure te considérer comme une coloriste, justement.

Oui ! Si on revient à Jolicoeur Touriste, mon premier film, j’ai beaucoup travaillé avec Élène Tremblay, qui a œuvré à titre de directrice artistique. Et j’adorais ça, ce processus. Les couleurs, l’abat-jour rouge, mettre un filtre rouge et être là, en train de le découper. C’est le fun pour moi. Je ne voudrais pas remettre cette partie du travail à quelqu’un d’autre. On avait des idées ensemble.

G. L. : C’étaient des idées que tu as eues en commun avec Élène Tremblay, donc ?

Également avec Marielle Nitoslawska. Je lui disais que je ne voulais pas corriger l’éclairage. Je voulais de la lumière bleue : on en voit juste un petit filet passer par la fenêtre. J’aimais vraiment cette idée de couleurs primaires. C’est par la suite que j’ai fait un lien avec les lumières de Noël. C’est drôle parce que les couleurs de The People in the House renvoient aussi à ces couleurs-là, très lustrées. C’est vraiment un orange, un vert, un bleu particuliers qui ont été choisis. Quand je travaillais sur The People in the House, je travaillais avec des gélatines. Je me rappelle, quand j’étais à Seattle, Radio-Canada Acadie m’avait interviewée. On m’a demandé si mes films avaient un lien quelconque avec Noël ! J’ai répondu : « Yes, absolument ! ». Parce que quand j’étais enfant, j’étais fascinée par les lumières de couleur. J’étais la plus jeune de la famille, j’allais dans le salon où se trouvait l’arbre de Noël, je fermais toutes les lumières de la maison et je disais : « OK, personne n’a le droit d’entrer dans la pièce ! ». Je restais là, dans le noir, à zoner sur des lumières de Noël, parfois des heures de temps. J’étais une rêveuse. Quand j’allais à l’église, vers l’âge de quatre ou cinq ans, j’appuyais ma tête contre le manteau de fourrure de ma mère, et encore là, je zonais en admirant les vitraux. Des couleurs lumineuses, encore une fois ! Ces couleurs… tout ce qui est en nous… Il faut que tu te fies à cet instinct-là.

A. M.-L. : En terminant, voudrais-tu nous dire quelques mots sur ton dernier film, Bye Bye Now, qui a été présenté en 2019 au Festival international du film sur l’art ? Le titre me paraissait trop parfait pour ne pas l’aborder en finale.

Ce film-là, je l’ai conçu avant que mon père meure. Il est décédé en 2008. C’est un film sur lui, alors que c’était toujours lui qui filmait dans ma famille et qui a constitué les archives familiales. Je vois le film comme un au revoir, mais il me permet aussi de réfléchir à l’idée même du geste d’adieu. Il se passe quelque chose de particulier dans le geste de « bye bye » que les gens se font dans un film de famille. Comme s’il y avait une conscience que le film allait être vu par d’autres, pas seulement par la personne qui filme. C’est pour ça que je l’ai intitulé Bye Bye Now. Pour moi, il y a quelque chose de très important dans le « maintenant » de la projection. C’est aussi un au revoir d’outre-tombe. Quand je dis « Bye Bye Now », ça revient pour moi à la conviction que le cinéma n’est pas un objet, mais toujours une expérience.

Bye Bye Now (2021)