LA SURVIVANCE CHEZ JEAN PIERRE LEFEBVRE

Il ne faut pas mourir pour ça – 35 mm, n. & b., 80 minutes, 1966.

Festival des films canadiens – Grand prix de 1967 (ex æquo avec Warrendale du réalisateur Allan King)

«Accepter même de perdre ma mort m’a fait choisir ma vie. » André Malraux (La voie royale)

——

L’année 1967 est synonyme de rayonnement international pour de nombreux Québécois. Du moins, c’est le cas pour le cinéaste Jean Pierre Lefebvre qui partage, cette année-là, le Grand prix du Festival des films canadiens (FFC) avec son homologue ontarien Allan King. Contrairement aux lauréats qui l’ont précédé, le jeune réalisateur bénéficie d’une visibilité accrue du fait que le 8e Festival international du film de Montréal (FIFM) a lieu sous les auspices d’Expo 67. Il ne faut pas mourir pour ça est ainsi projeté dès ses débuts sur la scène internationale même si la première du film a lieu à Montréal 1 .

Cela n’empêche pas Lefebvre d’être surpris lorsqu’on lui apprend, quelques mois plus tard, que son troisième long métrage vient de gagner le prix du meilleur film étranger au Festival d’Hyères en France. Marcel Sabourin, coauteur du scénario et interprète principal de cette production indépendante, est lui aussi plongé dans l’étonnement. Il relate l’anecdote suivante :

« Me trouvant [à Paris] dans un petit restaurant chinois, accompagné par ma femme, je vois un monsieur qui se lève et vient se planter devant moi (…). C’était Jean Narboni des Cahiers du cinéma. Il me dit : « Il ne faut pas mourir pour ça vient de gagner un prix à Hyères. Michel Simon voulait absolument vous rencontrer. » Je n’étais pas au courant (…). Michel Simon tabarnouche! Narboni ajouta qu’il trouvait que c’était un film formidable et qu’il voulait nous présenter à toute l’équipe des Cahiers ainsi qu’à [Jean-Luc] Godard et à [Jacques] Rivette 2 !»Il ne faut pas mourir pour ça n’est pourtant pas conçu avec l’idée d’en faire un produit exportable.

Ce film est le résultat d’une démarche fortement ancrée dans l’espace-temps du Québec moderne. Il fait aussi partie intégrante de l’œuvre d’un cinéaste téméraire dans sa volonté de communiquer. Il ne faut pas mourir pour ça résulte d’un besoin lucide de remanier l’imaginaire d’un peuple afin de mieux inscrire ce dernier dans son parcours historique. En fait, Lefebvre en a marre de la simple survie, car s’il faut survivre c’est pour exister davantage. Il soutient que « toute création est nationale, parce que toute nation est créatrice » et que c’est à travers l’imaginaire que l’individu parvient à identifier et s’approprier l’espace qu’il occupe 3 . « Nous devons apprendre à survivre (…) en tentant de traduire une fois de plus le milieu ambiant, pour espérer, peut-être, le transformer 4 . » Selon lui, c’est en créant que l’on apprend réellement à survivre et non en s’adonnant à une implacable fixité culturelle. Il prêche par l’exemple et le cinéma est son média de prédilection.

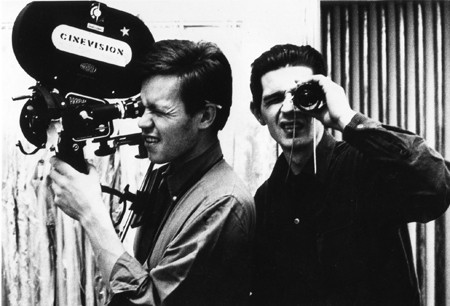

En tournage: Claudine Monfette (Mouffe), Jean Pierre Lefebvre,

Gilles Blais et Jacques Leduc. – © Collection Cinémathèque québécoise

Entre 1964 et 1970, Lefebvre travaille sur neuf projets cinématographiques 5 . Son premier essai, L’Homoman (1964), n’est pas parfait, mais il donne le ton à cette flopée de films qui déferlent sur les écrans pendant la décennie des années soixante. En 24 minutes, le jeune réalisateur met en place plusieurs des thématiques et des approches stylistiques qui caractérisent ses projets subséquents 6 . Ce film brouillon est composé d’une série de tableaux qui traitent de l’errance et de l’identité (de l’ennui au retour à la terre en passant par l’espoir, le voyage, l’amour fou, la révolte et la guerre). « Il en avait assez », annonce un intertitre au tout début du récit. L’Homoman est suffisamment empreint d’absurde et d’humour pour permettre une certaine distance entre le parcours que le personnage principal emprunte et l’expérience du réel dans laquelle Lefebvre puise son inspiration. Cette « rêverie poétique » constitue néanmoins une puissante métaphore de la société québécoise 7 . Michel Brûlé, dans un cahier consacré au réalisateur, n’a pas tort lorsqu’il écrit que c’est « un film règlement de compte » 8 . C’est le premier symptôme d’une rage créatrice qui s’ouvre sur un dialogue entre le réalisateur et la collectivité à laquelle il appartient.

Lefebvre poursuit sa démarche avec un premier long métrage qu’il complète en mai 1965. Le révolutionnaire est soumis au comité du FFC mais le film – qui a tout pour déplaire – n’est pas retenu pour la compétition. « Je deviens rapidement la risée du petit milieu du cinéma de Montréal », se souvient le réalisateur 9 . Ce dernier s’attend peut-être à trop des spectateurs. Conçu avec peu de moyens, Le révolutionnaire est marqué par un rythme très lent et une mise en scène déroutante. Le récit est celui d’apprentis révolutionnaires qui quittent la ville pour la campagne afin de parfaire leur formation. Tous suivent les directives d’un « leader » impérieux. Ils s’initient et s’exercent à la révolution dans la neige et le froid sans pour autant s’approcher du but. Au bout du compte, chacun d’entre eux rencontre une fin banale sans suite possible. Ils ne connaîtront pas la révolution.

Lefebvre s’attaque ici à un sujet difficile, mais il n’a pas froid aux yeux. Le film commence avec la dédicace suivante : « Pour ceux qui ne veulent pas mourir pour rien. » Plusieurs croient que Le révolutionnaire est une critique de l’action radicale et qu’il constitue une apologie du statu quo. Patrick Straram, dans la revue Parti Pris, ne croit pas que le film soit une parodie, mais il admet que ce « traité de l’ambiguïté » le laisse perplexe 10 . Bien plus qu’un propos sur « l’ambiguïté de notre climat physique et psychologique », cette production indépendante exige du spectateur qu’il participe activement à l’élaboration de nouvelles trames narratives. Lefebvre souhaite « additionner les contradictions et les contraires » afin de « rendre le spectateur créateur » 11 . Ainsi, il condamne l’inertie (incluant celle des révolutionnaires qui hésitent à se geler les pieds) et exige de sa collectivité qu’elle assume pleinement ses paradoxes afin de s’en libérer. Il faut, en d’autres mots, que cette dernière cesse de subir l’histoire. Lefebvre amorce ainsi une réflexion qu’il poursuit dans Il ne faut pas mourir pour ça et ailleurs.

De prime abord, le film lauréat du Grand prix du FFC de 1967 se présente comme le portrait d’un homme (Abel) qui tente d’établir un rapport avec son environnement immédiat. « Aujourd’hui, certes j’aimerais pouvoir transformer le cours des choses », écrit-il au tableau au début du récit. La caméra le suit tout au long de cette journée fatidique durant laquelle il perd sa mère et renoue brièvement avec une ancienne flamme qui lui apprend qu’elle s’apprête à se marier. Les liens qu’Abel tisse maladroitement avec sa compagne du moment ne lui apportent guère plus de réconfort. Il parvient néanmoins à survivre durant cette dizaine d’heures qu’il passe à l’extérieur de chez lui. Abel a l’âme légère et c’est avec une inébranlable innocence qu’il prend pied dans le présent. A-t-il réussi à changer le cours des choses ? Brûlé croit plutôt que c’est que le contraire qui est vrai 12 . Peter Harcourt, auteurs de plusieurs ouvrages sur Lefebvre, n’est pas d’accord : « [Abel] can affect nothing at all. Nor, I would argue (…) can he himself be much affected. 13 » Il est futile d’insister sur ces points puisqu’ultimement c’est dans l’agir que résident toutes les possibilités de l’être, et ce même si les conséquences de l’action paraissent négligeables ou paradoxales.

Le héros du récit est difficile à saisir et c’est pourquoi on lui cherche des congénères dans la littérature. Michèle Favreau, dans un texte que publie La Presse, le décrit comme un « grand enfant naïf, indécis, farfelu, qui n’arrive pas à se croire possible »; « une sorte d’idiot de Dostoïevski », ajoute-t-elle 14 . On le voit aussi comme un cousin distant des personnages aliénés qui figurent dans les romans de Jean-Paul Sartre (Roquentin dans La nausée) et d’Albert Camus (Meursault dans L’Étranger) 15 . Abel mène pourtant une existence tranquille même si ses comportements étranges déconcertent – il met en cage des avions en papier, il range ses livres dans le frigo et s’exerce à compter les feuilles dans les arbres. Abel, frère de Caïn, est aussi le fils d’Adam et Ève dans le Livre de la Genèse. Il (l’Abel biblique) est assassiné par son frère aîné pour cause de jalousie. Cette histoire – cette mort – n’est en fait qu’une possible parmi tant d’autres.

En tournage: Jean Pierre Lefebvre, Jacques Leduc, Gilles Blais et

Marcel Sabourin. – © Collection Cinémathèque québécoise

Lefebvre insiste sur la nécessité de s’attarder sur le(s) récit(s) collectif(s) des Canadiens français. Après tout, Il ne faut pas mourir pour ça trouve ses origines dans un projet de long métrage sur Dollard des Ormeaux – un personnage historique qui suscite beaucoup d’interrogations chez les intellectuels de l’époque. « A very contradictory character in a way that I thought also paralleled our contradictory history », explique le réalisateur lors d’un entretien avec Harcourt 16 . Le film devait s’intituler L’histoire est une histoire comme une autre, mais une rencontre fortuite avec Sabourin force un changement de direction duquel naît le personnage d’Abel 17 . Ce dernier est un homme adulte, mais ses comportements trahissent une certaine naïveté et un manque de maturité. Lefebvre note : « J’ai voulu que le personnage soit un peu le symbole de tout le Québec qui n’est pas encore mûr, pas encore adulte 18 . » Dans ce film, le réalisateur propose une image troublante d’un « personnage-type » afin d’amener le spectateur à s’interroger sur la manière dont il est représenté à l’écran. Quelle image a-t-il de lui-même ? Est-elle valable ?

« ET DIEU DIT : QUE L’HOMME SOIT ET JAMAIS L’HOMME NE FUT PARCE QUE DIEU L’AVAIT FAIT À SON IMAGE

ET L’HOMME DIT : QUE DIEU NE SOIT PLUS ET DIEU FUT PARCE QUE L’HOMME (d’ici) N’AVAIT AUCUNE IMAGE DE LUI-MÊME » 19

L’image du Canadien français est donc à (re)faire et c’est par l’action créatrice qu’une réelle transformation et une prise de conscience sont possibles. Lefebvre suggère qu’il faut trouver en soi l’image à projeter de nous-mêmes et que tout cela doit partir d’une réappropriation et d’un remaniement de l’imaginaire collectif.

Il est pertinent ici de s’attarder sur ce groupement d’idées que les historiens ont nommé « l’idéologie de la survivance ». Cette dernière se cristallise durant la décennie qui suit l’échec des rébellions de 1837-1838. Face à l’apparente impossibilité d’avancement dans les domaines de la politique et de l’économie, les Canadiens français adhèrent pour la plupart à une position défensive qui consiste à renforcer les liens qui les rattachent à leur langue, leurs traditions et leurs croyances religieuses. Gérard Bouchard, dans Genèse des nations et cultures du nouveau monde, écrit : « Véritable paradigme de la nouvelle culture nationale en formation, cette orientation préparait une vision passéiste, défensive et repliée de la nation qui assurait ainsi sa perpétuation dans la représentation qu’elle entretenait d’elle-même au présent et surtout au passé 20 . » Cette perspective pessimiste et hermétique du devenir de la collectivité est généralement tenue comme cause du présumé retard politique et économique de la province à l’aube de la Révolution tranquille. L’idéologie de la survivance n’est pas seule responsable de l’impasse dans laquelle le Québec se trouve à la fin de la décennie des années cinquante, mais son emprise sur l’imaginaire est telle que tout effort pour ouvrir l’horizon doit passer par le démantèlement de cette matrice paralysante mise en place durant la deuxième moitié du 19e siècle.

Lefebvre, sans exiger une rupture et vouloir forcer un rapport dichotomique entre le Québec traditionnel et le Québec moderne, propose de retravailler les trames narratives sur lesquelles reposent les notions identitaires de sa collectivité. « Peut-être serions-nous québécois si on ne nous avait pas enseigné à l’être, à le rester, surtout », écrit-il 21 . Selon lui, la survie n’est possible qu’à travers une volonté de se renouveler et de se projeter vers l’avant : « La condition de notre survie, de ma survie, c’est la continuité au niveau de la création 22 . » Il adhère en quelque sorte à l’idée que la survivance peut être source d’innovations et de transformations 23 . Pour cela, il faut multiplier les possibilités de prises de conscience, s’interroger sur les besoins réels de la collectivité et s’offrir de nouveaux scénarios. Le cinéma national, en tant que moteur de l’imaginaire, établit par sa forme et ses propos un lien constant et direct entre l’auteur, son groupe d’appartenance et l’espace-temps qu’il occupe. Lefebvre insiste :

Pensez (…) à tous les réalisateurs qui incarnent le concept même de cinéma national : Renoir, Ford, Hawks, Buñuel (trois nations), Eisenstein, Mizoguchi, Kobayashi, Bergman, Lang, Wenders, Resnais, Griffith, De Sica, Fellini… Vous constaterez que non seulement les histoires qu’ils racontent appartiennent à, viennent de leur milieu ambiant, mais encore que la forme dans et par laquelle ils les transmettent est l’amalgame réussi entre les spécificités du milieu et l’émotion d’y vivre, l’émotion d’appartenir à un coin de terre, à un rivage, une montagne, un lac, un océan, des saisons, des êtres humains 24 .

Il propose donc un véritable cinéma d’osmose dont la fonction première est de permettre à l’individu (l’auteur / le spectateur) de se retrouver afin qu’il puisse exister pleinement et librement. Il ne faut pas mourir pour ça, tout comme l’ensemble de l’œuvre à laquelle le film appartient, passe donc par la rencontre d’un être avec ses moyens et son milieu – c’est un cinéma national empreint d’humanisme.

Lefebvre n’est pas un démagogue. Son œuvre n’est pas constituée de poèmes didactiques ni de glaces opaques à travers lesquelles il est impossible de se regarder. Il se contente plutôt de s’imprégner lui-même de l’expérience du réel et de vivre dans l’urgence de créer afin d’avancer au rythme des saisons. Son œuvre est le reflet des conditions et des contextes dans lesquels il travaille et c’est là que repose la puissance évocatrice de ses films. « Voilà l’essence du cinéma : Prendre le risque de la réalité, de l’immédiat, de la mouvance 25 . » Lefebvre se contente d’organiser des signes – des référents – afin d’offrir quelques balises et permettre de nouvelles prises de conscience sur l’histoire et l’agir. La fiction lui offre la possibilité de continuer à travailler l’imaginaire de manière à sortir l’individu de sa torpeur et à le projeter dans les multiples possibilités de son devenir.

La chambre blanche (1969), sixième long métrage de Lefebvre dont l’intertitre est Parfois quand je vis, débute avec la phrase suivante : « Ne sachant qu’elle sera notre mort réelle, nous imaginons plusieurs vies et vivons des morts multiples 26 . » Cette affirmation constitue pour ce réalisateur une façon de briser les silences et de transformer la simple survie en une force créative et émancipatrice. L’ensemble de ses films témoigne de cette volonté 27 . Accepter de perdre sa mort c’est neutraliser son emprise sur le présent et sur le cours des choses.

Brûlé soutient que le présent l’emporte sur le passé dans Il ne faut pas mourir pour ça. La mort de la mère d’Abel et le départ de son ancienne compagne laissent place « à un présent moins beau, plus trivial, un présent avec lequel [Abel] devra se fabriquer un avenir » 28 . Lefebvre ne fait cependant pas tabula rasa. Il rejette le paradigme de la survivance tout en se réappropriant le terme afin de l’inscrire dans une nouvelle trajectoire. Il tente aussi d’investir dans l’individu un potentiel qui lui est propre. Lefebvre n’est pas hors de son temps ni de son espace, mais il est en marge des récits que d’autres construisent durant cette période de grands changements. Il insiste sur l’urgence de communiquer et sur l’importance de se donner les moyens d’exister puisque c’est par l’individu que s’épanouira la collectivité. C’est aussi à travers lui qu’elle renouera avec son histoire et qu’elle saura finalement quoi en faire.

En tournage: Jacques Leduc et Jean Pierre Lefebvre. – © Collection Cinémathèque québécoise

À LIRE DANS CE DOSSIER:

Le FIFM et l’éclosion d’une culture cinématographique au Québec d’Antoine Godin

[FIFM 1960-1967: Entrevue avec Robert Daudelin->http://www.horschamp.qc.ca/ENTREVUE-AVEC-ROBERT-DAUDELIN.html] d’Antoine Godin

[FIFM 1960-1967: Entrevue avec Rock Demers->http://www.horschamp.qc.ca/ENTREVUE-AVEC-ROCK-DEMERS.html] d’Antoine Godin

[La vie heureuse de Léopold Z: Gilles Carle et le cinéma du possible->http://horschamp.qc.ca/GILLES-CARLE-ET-LE-CINEMA-DU.html] d’Eric Fillion

[À tout prendre: Le cinéma « beat » chez Claude Jutra ou l’exil en soi->http://www.horschamp.qc.ca/LE-CINEMA-BEAT-CHEZ-CLAUDE-JUTRA.html] d’Eric Fillion

[Le Chat dans le sac: Jazz et transcendance selon Gilles Groulx->http://www.horschamp.qc.ca/JAZZ-ET-TRANSCENDANCE-SELON-GILLES.html] d’Eric Fillion

Articles complémentaires:

Anatomie d’un festival, article de Robert Daudelin publié en 1992 dans la Revue de la Cinémathèque.

L’article choc Les Dessous de la censure d’André Lussier paru pour la première fois en 1960 dans Cité Libre.

[Aimez-vous Vajda?->http://www.horschamp.qc.ca/AIMEZ-VOUS-VAJDA.html], article d’Arthur Lamothe publié au lendemain du Festival en octobre 1960 dans Cité Libre.

Notes

- La première du film a lieu à l’Expo-théâtre de l’Exposition universelle et international (Expo 67) le vendredi 11 août 1967. ↩

- Marcel Sabourin. « Lefebvre le pionnier. » 24 images No. 126 (mars/avril 2006) : 22. ↩

- Jean Pierre Lefebvre. « Le concept de cinéma national. » Dialogue. Sous la direction de Pierre Véronneau, Michael Dorland et Seth Feldman. (Montréal : Mediatexte / La cinémathèque québécoise, 1987), 86. ↩

- Ibid., 96. ↩

- L’Homoman (1964), Le révolutionnaire (1966), Patricia et Jean-Baptiste (1966), Mon œil (1966-70), Il ne faut pas mourir pour ça (1966), Mon amie Pierrette (1967), Jusqu’au cœur (1968), La chambre blanche (1969) et Un succès commercial (1969). Ces films sont pour la plupart des productions indépendantes – ce qui est un exploit en soi à l’époque. ↩

- Michel Brûlé enchérit : « Tout Lefebvre est un peu dans L’Homoman. » Michel Brûlé. « Introduction à l’œuvre cinématographique de Jean Pierre Lefebvre, cinéaste et Québécois. » Jean Pierre Lefebvre. Sous la direction de Renald Bérubé et Yvan Patry. (Montréal : Les presses de l’Université du Québec, 1971), 19. ↩

- Cité dans Yves Lever. Le cinéma de la Révolution tranquille : De Panoramique à Valérie. (Montréal : Cégep Ahuntsic et L’Institut québécois du cinéma, 1991), 247. ↩

- Brûlé, Jean Pierre Lefebvre, 19. ↩

- Jean Pierre Lefebvre. Sage comme une image. (Montréal : Isabelle Hébert, 1993), 84. ↩

- Patrick Straram. « Pendant la révolution. » Parti pris Vol. 3 No. 6 (janvier 1966), 56. ↩

- Tiré d’un texte de Jean Pierre Lefebvre dont la source est inconnue (document attaché au film Le révolutionnaire et déposé aux archives de la Cinémathèque québécoise de Montréal). ↩

- Brûlé, Jean Pierre Lefebvre, 40. ↩

- Peter Harcourt. Jean Pierre Lefebvre. (Ottawa : Canadian Film Institute, 1981), 18. ↩

- Michèle Favreau. « Un film qui pose le problème du cinéma canadien. » La Presse (samedi 23 mars 1968), 35. ↩

- Harcourt, Jean Pierre Lefebvre, 16. ↩

- Ibid., 110. Lefebvre tient les mêmes propos – en français cette fois – dans : Léo Bonneville. Le cinéma québécois. (Montréal : Éditions Paulines, 1979), 550. ↩

- Lefebvre n’a que 15 ans lorsque l’idée d’un projet de long métrage sur Dollard des Ormeaux lui vient à l’esprit. Suite à Il ne faut pas mourir pour ça, le réalisateur abandonne cette idée car il réalise qu’il serait trop dispendieux de produire et réaliser un tel projet : « Dollard des Ormeaux, c’est un film d’un million de dollars. Je ne le ferai sans doute jamais. » Bonneville, Le cinéma québécois, 556. ↩

- Pierre Goursat. « Entretien Jean Pierre Lefebvre : Courage et misère du jeune cinéma canadien. » Cinéma et télécinéma (9 octobre 1967), 14. ↩

- Jean Pierre Lefebvre. Parfois quand je vis. (Montréal : Éditions Hurtubise, 1971), 13. ↩

- Gérard Bouchard. Genèse des nations et cultures du nouveau monde. (Montréal : Boréal, 2000), 105. ↩

- Texte dont la source est inconnue (déjà cité – voir ci-haut). ↩

- Conseil québécois pour la diffusion du cinéma. Cinéastes du Québec : Jean Pierre Lefebvre. (Montréal : C.Q.D.C., 1970), 21. ↩

- Voir Philippe Garigue. L’option politique du Canada français : Une interprétation de la survivance nationale. (Montréal : Éditions du Lévrier, 1963), 31. Dans son étude sociologique de la survivance, Garigue identifie quatre catégories importantes de survivance : création, affirmation, immobilisme et innovation. Il écrit à propos de cette dernière : « La survivance comme adaptation dynamique est créatrice de changements par son désir d’introduire dans le groupe les éléments nécessaires pour assurer cette survivance. L’innovation, comme prise de conscience des besoins de la survivance, devient le processus même de la transformation par l’adaptation de l’existence du groupe aux nécessités sociales, économiques et politiques qui le confrontent. » ↩

- Lefebvre, Dialogue, 92. ↩

- Lefebvre, Sage comme une image, 91. ↩

- Texte apparaissant au début du film La chambre blanche (1969). ↩

- Il suffit ici de penser à la dédicace du film Le révolutionnaire, au titre du long métrage dont il est question ici, à l’intertitre de La chambre blanche cité plus haut et aux propos que tient Q-Bec dans Un succès commercial : « La mort est la seule morale (…), vos loisirs, vous devriez vous occuper à mourir, bien mourir, pour quelqu’un, quelque chose, pour aimer, pour vivre, car demain quand vous serez mort il sera trop tard pour vraiment mourir. » ↩

- Brûlé, Jean Pierre Lefebvre, 40. ↩