Devant les ruines

fragmentation des territoires géographiques et filmiques dans “Terra incognita” de Ghassan Salhab

Le Liban est un pays parsemé de ruines, vestiges archéologiques aux temporalités hétérogènes, et décombres multiples issus des guerres incessantes qu’a connues le pays. Ainsi, les traces des nombreux conquérants et des civilisations qui se sont succédés, se mêlent aux destructions diverses qui datent de la guerre civile de 1975-1990, mais aussi de ce qu’on nomme la période de l’après-guerre, sans pour autant parvenir à la dénommer « période de paix », sans cesse secouée par des conflits récurrents, le plus dramatique et destructeur étant certainement l’offensive israélienne de 2006. Dans son ouvrage L’attrait des ruines, André Habib reprend une distinction établie par Chateaubriand « entre deux types de ruines, […] l’une, ouvrage du temps, l’autre, ouvrage des hommes 1 ». Georg Simmel analyse quant à lui, « la façon dont un ensemble architectural, en tombant en ruines, désœuvre l’œuvre humaine et entre en rapport direct avec l’œuvre de la nature […]. Or, cette dialectique serait d’office annulée devant les ruines d’un édifice secoué par un bombardement 2 ». Habib formule ainsi une métamorphose contemporaine de « notre imaginaire de la ruine », qui n’évoque plus aujourd’hui « rêveries mélancoliques » et « passage du temps », mais plutôt :

[…] les ravages de la guerre, la fulgurance, la destruction et le deuil. Les noms de Persépolis, Louksor, Carthage ou Rome ont été remplacés par ceux de Guernica, Dresde, Berlin, Hiroshima, Beyrouth, Sarajevo, Gaza, Bagdad ; le “Grand Tour des plus belles ruines du monde” s’est transformé en “une cartographie de la destruction” 3 .

Cependant, il y aurait lieu de s’interroger sur une distinction possible entre la temporalité des « ruines archéologiques », et des « ruines de la guerre », au prisme de la réalité libanaise. Ainsi, certains espaces ravagés par la guerre, comme le centre-ville de Beyrouth en 1992, seraient, selon l’artiste et théoricien Jalal Toufic, des sites archéologiques, aussi anciens que les ruines de Baalbek :

C’est l’espace-temps labyrinthique de ses ruines, qui défait la datation et la spécificité du site. […] Soudain on tombe sur un bas-relief d’une façade détruite, et c’est comme si l’on avait fait une découverte archéologique. Mais ce n’est pas vraiment comme si : ces objets sont réellement, même s’ils le sont peut-être temporairement, archéologiques. Le centre-ville ravagé par la guerre fait, temporairement du moins, partie des sites archéologiques du Liban – autant que l’est Baalbek, qui est, de par ses imposantes structures (des temples surtout), l’un des exemples les plus impressionnants de l’architecture de l’Empire Romain […] 4 .

Etablir une cartographie des ruines au Liban revient à appréhender cette hétérogénéité des vestiges, autant que ses stratifications temporelles. Comment appréhender Beyrouth après le désastre, comment représenter une ville en ruines, dont les repères spatio-temporels seraient rompus ? Par un éclatement du regard, une explosion des sens de lecture, une fragmentation de l’objet du regard, de son image. L’hétérogénéité des ruines appellerait ainsi à une impulsion cartographique, car filmer, photographier, parcourir cet espace traumatique revient à remettre en question l’intégralité de ses composantes.

Paradigme archéologique et cartographique

Beyrouth fantôme (1998), le premier long métrage de Ghassan Salhab, s’ouvre sur un travelling avant qui déambule dans le centre-ville en ruine, en voie de reconstruction, laissant entendre en voix-off une scansion qui n’en finit pas de se déployer dans la filmographie du cinéaste : « On voudrait se relancer, renaître, alors que nous ne sommes pas vraiment morts, nous sommes juste des mourants ». De Beyrouth fantôme jusqu’au Dernier Homme (2006), en passant par Terra incognita (2003), Salhab filme des corps solitaires, désincarnés, absents, amnésiques, sans passé et sans avenir, se mouvant dans un territoire intermédiaire, la menace de la catastrophe passée et à venir livrant un espace géographique et filmique précaires, dont la texture repose sur la déliaison.

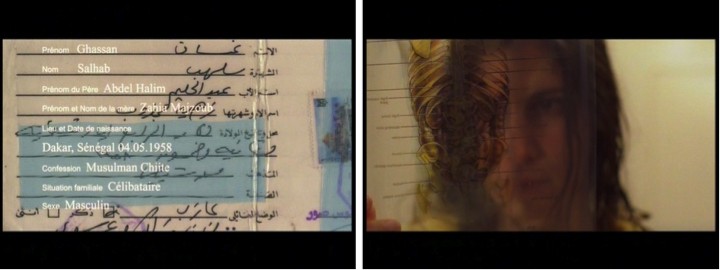

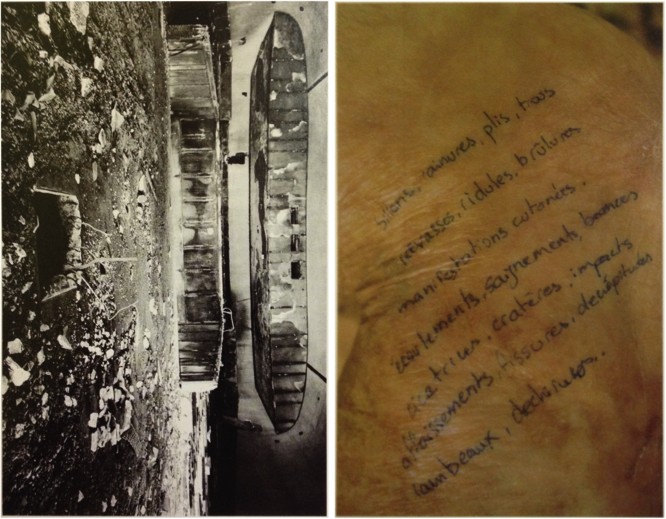

Beyrouth est une ville emblématique de cette terre inconnue, une ville chantier, entre destruction et reconstructions multiples, une « ville mutante », comme le formule Salhab, à l’image des personnages de Terra incognita, car le corps de la ville se greffe ici au corps de ses habitants. Anatomie du corps, anatomie de la ville : dès le générique du film, le titre Terra incognita apparaît en surimpression sur la fiche d’état civil du réalisateur lui-même. Cette fusion et ce greffage se manifestent ainsi par une multitude de figures cartographiques ou anatomiques qui apparaissent souvent en surimpression avec les personnages (Fig.1). Le corps de la ville se mêle au corps humain, tel que l’ont représenté, par une texture similaire, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige dans leur projet Beyrouth, fictions urbaines (1997). Dans cette installation photographique composée entre autres de photographies d’habitations et de ruelles en ruines envahies par la végétation ou les fils électriques, dont les éléments architecturaux défient par leur désintégration le sens topographique, le deuxième acte du parcours représente des images de blessures humaines posées sur des images de bâtiments éventrés (Fig.2). Le visiteur est obligé de soulever la « peau humaine » pour voir la surface des destructions urbaines, la cicatrice de la peau greffée à celle de la ville. La plaie de la ville est la même que celle des hommes, les traces et les cicatrices comme palimpsestes.

Figure 1- Terra incognita (2002)

Figure 2- Beyrouth: Fictions urbaines (1997)

En 1982, l’artiste plasticienne Sophie Ristelhueber débute son travail sur les ruines à Beyrouth en y photographiant la ruine avec sa « texture », sa « peau », sans y intégrer d’humains. « Ce qui me fascinait, affirme-t-elle, c’est que je savais qu’à chaque trou correspondait un impact de balle, mais en même temps je voyais ça comme des maladies de peau. J’avais encore tout un vocabulaire médical en tête 5 ». Sophie Ristelhueber s’intéresse ainsi à la ruine comme trace, et porte son « intérêt sur l’activité humaine, sur la construction et la destruction, cette espèce de cycle incessant ». Sa démarche se poursuit en 2000. Elle raconte ainsi, alors qu’elle se trouvait en Irak:

un archéologue a ouvert le site de Babylone pour moi […]. Me retrouver au milieu de toutes ces strates accumulées depuis des millénaires, était incroyable. J’étais au cœur même de la construction / destruction, face à un palimpseste, c’était un grand moment : comme un moment de réconciliation avec moi-même, comme si j’étais le point de jonction entre – 2000 et + 2000 6 .

Nous retrouvons cette métaphore du palimpseste dans une scène de Terra incognita. Soraya, personnage central du film, guide touristique, parcourt le pays, cartographiant par ses déplacements, par son corps, à pied, ou en voiture, cette stratigraphie des ruines. Accompagnée de touristes, elle se retrouve au cœur du site d’excavation du centre-ville de Beyrouth, chantier de déconstruction/reconstruction. Soraya évoque ainsi ce mille-feuille historique :

Juste au-dessus de ce site il y a encore 25 ans [avant l’éclatement de la guerre civile], se trouvait d’un côté le souk de Nourié, et de l’autre côté souk el dahab, notre marché de l’or et autres pierres précieuses. Ils espéraient trouver ici la fameuse école de droit romaine qui a été détruite en 551 après J-C, par une triple calamité qui s’est abattue sur la ville, un tremblement de terre, un incendie et un raz-de-marée. En fait ce qu’ils ont surtout déterré, ce sont plusieurs couches d’autres marchés ottomans, byzantins, romains… 7 .

Le plan qui suit cette scène découvre le site en contre-bas, un trou dans la ville. Soraya remonte de cette fosse, et entre par le bas du cadre. Le mouvement de son corps, chaque pas escaladant vers le haut, forme une jonction temporelle, traversant plusieurs couches historiques, avant de tourner le dos à la caméra, et faire face au chantier (Fig.3).

Figure 3- Terra incognita (2002)

Fracture entre l’homme et le monde

Ce mille-feuilles historique, cette surface archéologique, s’inscrivent dans la cartographie traumatique de Terra incognita, et contaminent la forme du film, son récit éclaté, stratifié, qui donnent corps à un monde inhabitable. Le raccordement et la disjonction forment un lien paradoxal entre l’homme et le monde, impossibilité d’être, et de ne pas être présent au monde. Ainsi, la temporalité et la spatialité de la ville de Beyrouth n’existent que dans l’attente physique de la catastrophe passée et à venir, qui peut survenir à tout instant de l’ensemble de l’espace géographique : la mer, le ciel, la terre, la montagne, les frontières multiples, l’intérieur, l’extérieur. Leïla, personnage le plus tourmenté, entre questions existentielles, mysticisme et athéisme, semble aspirée ou repoussée par ces éléments d’un monde morcelé. La montagne qu’elle évoque, dont la beauté verdoyante semble éveiller un lien rassurant, harmonieux au monde, est inquiétée par le bruit menaçant de l’aviation israélienne. De dos à la caméra, habillée de noir, par une nuit noire, le pourtour de son corps diffus et absorbé par l’immensité de la mer à laquelle elle fait face, Leïla déclame ces paroles : « Je ne comprendrai jamais la mer. Elle peut nous engloutir, nous effacer. Mais non, c’est comme si nous n’existions pas. Comment la voir alors avec le regard des anciens, comme une étendue sans limite, comme une immensité obsédante, merveilleuse, énigmatique 8 » ? Car le lien entre l’homme et le monde, n’est plus, comme dans la culture antique, correspondance et harmonie, « cosmos » et « microcosme » 9 . Le ciel, sans cesse parcouru par les avions militaires israéliens qui brisent le mur du son, nous rappelle la menace quotidienne, qui se concrétise dans le Sud toujours bombardé par Israël. Ainsi, les yeux rivés vers le ciel, c’est la menace qui est épiée, et non la splendeur d’un ciel bleu turquoise parsemé de nuages apaisants. Il s’agit d’une « variation d’aspect » du ciel, reliée à l’ « expérience de la guerre », comme le formulent Paola Yacoub et Michel Lasserre dans leur réflexion artistique et conceptuelle sur la perception des lieux, paysages, territoires, frontières, mais aussi les aspects de la nature et des astres, confrontés aux contextes sociopolitiques et à l’histoire :

Même les aspects du ciel […] passent par la guerre. Un dimanche matin ensoleillé à Borghos. Soudain, une détonation : un avion franchit le mur du son. On ne le perçoit guère, mais on sait qu’il est israélien, c’est la seule possibilité. L’aspect du ciel vacille et se cristallise autour de cette présence. Il est maintenant habité d’une sourde menace. […] Lors de la détonation, nous voyons instantanément le ciel autrement, comme lieu de provenance d’une agression, comme siège d’une menace larvée 10 .

Cette menace paraît également émaner des artères de la ville, physiques, géologiques, stratigraphiques. Les bondes de douches que l’on perçoit à plusieurs reprises dans Terra incognita, semblent en mesure d’aspirer les personnages, ces êtres solubles, à tout moment, nous renvoyant vers un espace souterrain infernal. Durant la guerre civile, une menace a constamment été alimentée par maintes rumeurs sur l’existence de passages souterrains, qui auraient été utilisés par des miliciens et des combattants 11 . À ces artères souterraines se superposent celles de la ville, des ruelles dans lesquelles « il faut savoir se perdre ». Ainsi, lorsqu’une voiture s’arrête pour demander son chemin à Soraya et Leïla, cette dernière qui pourrait l’aider décide de le laisser se perdre. Tourner en rond, avancer, reculer, courir, chercher son chemin. À la recherche d’un site archéologique, Soraya et les touristes qui l’accompagnent n’en finissent plus de marcher, d’avancer, suivant un guide local, sans arriver à destination. Soraya leur avoue n’être jamais allée aussi loin, n’avoir jamais atteint ce point d’arrivée. Est-il possible d’aller plus loin ? Y arriver ne signifie-t-il pas revenir au point de départ ?

Cartographie d’une ville mutante

Figure 4- Terra incognita (2002)

Une menace qui émane également de l’intérieur fourmille dans la ville mutante de Beyrouth, qui s’auto-dévore. « La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur d’un homme ». Cette expression de Baudelaire que Ghassan Salhab affectionne particulièrement, sied bien à la temporalité que le cinéaste injecte à la ville de Beyrouth. Rentré récemment, Tarek ne reconnaît plus la ville : « C’est étrange. C’est comme si je n’avais jamais quitté cette ville, et en même temps je ne reconnais plus grand chose ». Cartographier une ville en mutation permanente semble problématique, un territoire à redéfinir perpétuellement, une terre inconnue. Nadim qui est architecte, participe à la reconstruction qui prend la forme, entre autres, de chantiers de tours démesurées émergeant sur des couches de ruines superposées, et jouxtant les bâtiments endommagés durant la guerre. La cité virtuelle qu’il invente et manipule sur son ordinateur, isolé dans sa chambre, semble antagonique avec cet enchevêtrement de la matière et du temps. La ville est ainsi numérisée, digitalisée, pixélisée, une maquette inversée où les immeubles ont pris la place des rues, et les forêts celle des immeubles. Les formes géométriques, couleurs, cartes, absorbent Nadim dont le visage est reflété sur l’écran de son ordinateur, de sorte que l’image de cette cité virtuelle se confond avec la sienne (Fig.4). La carte de Beyrouth est fragmentée, découpée par quartiers que Nadim sélectionne, manipule, un à un. Mais ce puzzle infini ne peut former une unité intelligible ou même perceptible. « Tu ne forceras jamais ce qui n’existe pas à exister, tu le sais », lui dit Soraya. Ainsi, la ville de Beyrouth ne pourrait être perçue et appréhendée que par son hétérogénéité « spatio-temporelle » et « idéologique », comme le souligne Stéfanie Baumann :

L’architecte, essayiste, artiste et promeneur assidu Tony Chakar décrit Beyrouth comme “formée de fragments hautement contrastants – chaque fragment produit son propre sens [et] vit dans un temps propre, dans une temporalité radicalement différente de celle d’à côté”. La ville renvoie par tous ces détails à son propre passé : ce qui reste persiste, bien qu’il y ait des superpositions hétéroclites (matérielles et idéelles) renvoyant à des vécus divergents, formant ainsi un amalgame aussi bien spatio-temporel qu’idéologique, et qui ne se laisse saisir qu’en considérant la pluralité et multiplicité des éléments 12 .

Pour Tony Chakar, la ville de Beyrouth ne peut se concevoir que comme une expérience physique, qui échappe au système de coordination de l’espace régie par la géographie traditionnelle. Il évoque ainsi le quartier populaire de Rouwaysset, situé dans la banlieue nord de Beyrouth, formé de bâtiments et de constructions anarchiques, et dont l’occupation serait en contradiction avec les valeurs de « mathématisation de l’espace » :

L’occupation de l’espace dans cette région est structurée autour de valeurs complètement différentes de celles requises par la mathématisation de l’espace (la séparation complète entre l’espace et les corps qui l’occupent). […] Les notions de public et privé ont laissé la place à ce qui peut être appelé un ‘espace commun’, un espace où les limites du corps individuel sont toujours repoussées, et où le corps est en tout temps perméable à ce qui l’entoure. […] La vision de l’espace est toujours psychophysiologique, et ne peut pas facilement se plier à la condition première de l’espace mathématique: l’œil unique, immobile 13 .

Il ne serait en conséquence pas possible d’appréhender et de cartographier la ville de Beyrouth suivant « le rapport visuel vertical (« the eye-in-infinity-looking-below ») utilisé dans les cartes régulières ». Pour dessiner une carte « dénuée de point de vue » (The eyeless map), Tony Chakar emploie la métaphore des toiles de Jackson Pollock, qui seraient comme « des plans pour des cités imaginaires », les mouvements du corps du peintre ou du passant formant eux-mêmes cette cartographie, la seule capable d’épouser cette multiplicité fragmentaire et spatio-temporelle :

Si l’on devait la [Beyrouth] regarder de l’extérieur, ces fragments rendraient la ville à laquelle ils appartiennent complètement incompréhensible, même chaotique, et j’ai commencé à croire […] que l’unique manière de produire un sens et une signification, l’unique manière d’unir ces fragments, réside dans l’expérience directe, dans le mouvement de nos corps dans et hors de chaque fragment. […] Jackson Pollock n’était pas vraiment en train de peindre, il se mouvait dans et hors de la toile, en laissant la peinture s’égoutter ou se renverser de différentes façons. Les lignes sur la toile sont précisément celles que son déplacement a créées […]. En même temps, il ne pouvait que succomber au sentiment de peur qui émanait du fait qu’il était en fait une part de cette grande pile de lignes fragmentées et en décomposition qui gisait sous lui. Le passé et le futur devenaient encapsulés dans le moment présent 14 .

La fragmentation des repères spatio-temporels semble former la texture d’une ville, d’un pays, d’une expression artistique. Les paysages qu’y s’y dessinent, entre image fixe et en mouvement, marquent une topographie de la guerre, des territoires où se jouent les traces du passé, des fluctuations de « paysages qui indiquent là où passe de l’histoire » 15 . L’espace-temps de l’après-guerre au Liban est ainsi envisagé par des dispositifs filmiques et cartographiques qui problématisent un mouvement en suspens, celui de la destruction des ruines, de la reconstruction effrénée, de la confusion temporelle générée par ces espaces fragmentés, déconnectés. Appréhender la ville de Beyrouth revient à rendre compte de ce mille-feuille historique, d’une surface archéologique qui appelle à être creusée. La terre comme surface d’immanence, contenant une profondeur géologique, d’où surgissent les fantômes du passé.

Ce texte a été initialement publié dans Beyrouth : signes, symboles, mémoire(s) d’une métamorphose, Actes du colloque, 24, 25, 26 novembre 2016, sous la direction de Joseph Nasr, Nicole Saliba-Chalhoub, Chris Younès, Presses de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, Kaslik, 2017.

Bibliographie

Baumann Stéfanie, « Des peuples qui manquent, suite libanaise », dans Suspended spaces n°2, – Une expérience collective, BLACKJACK éditions, 2012, pp. 28-41.

Chakar Tony, « Living in an idea », dans Parachute, n°108, Montréal, octobre 2002, pp. 60-65.

Chakar Tony, The Eyeless Map, Homeworks II: A forum on Cultural Practices, Ashkal Alwan, 2003.

Farge Arlette, « Le cinéma est la langue maternelle du XXe siècle », propos recueillis par Antoine de Baecque, Cahiers du Cinéma, Hors série, Le siècle du cinéma, novembre 2000.

Habib André, L’attrait des ruines, Liège, Yellow Now, 2011.

Pompeo Faracovi Ornella « L’homme et le cosmos à la Renaissance », Diogène 3/2004 (n° 207), p. 64-71, disponible sur : [url=http://www.cairn.info/revue-diogene-2004-3-page-64.htm]http://www.cairn.info/revue-diogene-2004-3-page-64.htm[/url]

Ristelhueber Sophie, entretien avec Catherine Grenier, dans La guerre intérieure, Les presses du réel, 2010, extrait du catalogue (pages 35 à 45) disponible sur :

Toufic Jalal, “Ruines”, traduit de l’anglais par Ghassan Salhab, dans We Can Make Rain But No One Came To Ask: documents from the Atlas Group Archive, THÉRIAULT Michèle (dir.), Canada, Galerie Leonard et Bina Allen de l’Université Concordia, 2006, pp.17-26.

Yacoub Paola et Lasserre Michel, “Le Sud Liban n’est plus le même”, dans Beyrouth est une ville magnifique, Tableaux synoptiques, Barcelone, Fondació Antoni Tàpies, 2003, pp.56-77.

Notes

- Habib André, L’attrait des ruines, Liège, Yellow Now, 2011, p.46. ↩

- Ibid. ↩

- Ibid., p. 45. ↩

- Toufic Jalal, “Ruines”, traduit de l’anglais par Salhab Ghassan, dans We Can Make Rain But No One Came To Ask: documents from the Atlas Group Archive, THÉRIAULT Michèle (dir.), Canada, Galerie Leonard et Bina Allen de l’Université Concordia, 2006, p. 19-20. ↩

- Constituée de plus de 180 photographies, l’installation est présentée sous forme de parcours photographique, composé d’un prologue, de 5 actes et d’un épilogue. ↩

- Ibid. ↩

- Extrait du film Terra incognita (2002) de Ghassan Salhab. ↩

- Ibid. ↩

- Voir Pompeo Faracovi Ornella « L’homme et le cosmos à la Renaissance », Diogène 3/2004 (n° 207), p. 64-71, disponible sur : [url=http://www.cairn.info/revue-diogene-2004-3-page-64.htm]http://www.cairn.info/revue-diogene-2004-3-page-64.htm[/url] (Consulté le 8 mars 2013) : « (…) en grec “monde” se dit “cosmos”, et l’homme, à son tour, “microcosme”, c’est-à-dire, “petit monde” ». ↩

- Yacoub Paola et Lasserre Michel, “Le Sud Liban n’est plus le même”, dans Beyrouth est une ville magnifique, Tableaux synoptiques, Barcelone, Fondació Antoni Tàpies, 2003, p. 74-75. ↩

- Voir Yacoub Paola et Lasserre Michel, Ibid., p. 52. ↩

- Baumann Stéfanie, « Des peuples qui manquent, suite libanaise », dans Suspended spaces n°2, – Une expérience collective, BLACKJACK éditions, 2012, p. 30. ↩

- Chakar Tony, « Living in an idea », dans Parachute, 108, Montréal, octobre 2002, p. 62-63, (notre traduction). ↩

- Chakar Tony, The Eyeless Map, Homeworks II: A forum on Cultural Practices, Ashkal Alwan, 2003, p. 31, (notre traduction). ↩

- Farge Arlette, « Le cinéma est la langue maternelle du XXe siècle », propos recueillis par Antoine de Baecque, Cahiers du Cinéma, Hors série, Le siècle du cinéma, novembre 2000. ↩