Autour de la part du diable

Québec en silence (Gilles Gascon, 1969, ONF)

Suite à la présentation, durant le FNC 2017, de La part du diable, nous avons eu l’immense bonheur de discuter avec Luc Bourdon et Michel Giroux, le monteur du film, pour parler d’archives, de droits à l’image, mais aussi pour pénétrer la forge, la fabrique, la petite usine de ce film somptueux, qui nous a bouleversés. Il s’agissait aussi de reprendre un dialogue avec la revue Hors champ qui avait débuté en 2008, à l’époque de la sortie de La mémoire des anges.

HC [AH] : Dans l’entretien que tu nous avais accordé en 2011 à propos de La mémoire des anges, tu nous disais que ton désir était de travailler à partir des archives de l’ONF, mais qu’assez rapidement tu avais décidé d’exclure les années 1970-80-90, qui t’avaient semblé moins intéressantes que les années 1950-60, sur lesquelles tu avais fini par te concentrer. Première question : d’où vient ce désir de reprendre cette entreprise qu’on imagine de longue haleine dans les archives, en prenant à bras le corps, cette fois, justement, la période des années 1970, que tu avais exclue. Est-ce que ton regard sur la période a changé entre temps ? À quel besoin répondait ce film ? Est-ce le même besoin, le même désir, qui animait La mémoire des anges ?

Luc Bourdon [LB] : Non. Ce n’est pas du tout la même chose. La mémoire des anges donnait suite à l’invitation de Colette Loumède qui au cours d’un entretien m’avait demandé si je voulais venir travailler avec elle à l’Office pour faire un film. Mais il ne s’agissait pas de faire un documentaire traditionnel : ce serait une installation, un objet quelconque, à déterminer. Et puis, de fil en aiguille, elle s’est souvenue d’une bourde que j’avais lancée. C’est l’époque où Michel [Giroux] et moi avions réalisé Hommage, un film-installation en hommage à Serge Daney qui avait été présentée à Oboro et qui est devenue une pièce mono-bande. Le film n’est pas disponible parce que c’est du copiage d’extraits de films. Elle se souvenait qu’à l’époque j’avais dit : « Pourquoi on continue à faire des nouveaux films, quand on a tellement de stock-shots, de chutes qui ne servent pas. Pour une heure de film terminé il y a parfois 30 heures, 60 heures, 100 heures, parfois 500 heures. Alors pourquoi on continue à faire des nouveaux films quand avec toutes ces chutes là on pourrait raconter plein de nouvelles histoires. » C’est en partant de cette idée un peu bizarroïde, assez réactive et vaguement écologiste, que nous avons réalisé La mémoire des anges. Ça c’est le premier chapitre. Pendant cinq ans, j’ai entendu parlé pratiquement tous les jours de La mémoire des anges. On a été surpris, Michel et moi, par l’étonnante carrière de ce film, mais surtout, par les nombreux retours d’ascenseur qu’on a reçus du public qui nous demandait : « C’est quoi la suite ? » Et je leur répondais : « Qu’est-ce que vous voulez dire ? » Je ne voulais pas me répéter, ni répéter l’expérience, même si elle avait été fabuleuse. Mais il n’était pas question de continuer cette recette-là.

En cinéma, il faut se renouveler, on ne refait pas le même film, et le défi est toujours de faire précisément un nouveau film. À l’automne 2013, je me suis retrouvé à Berlin, pour un festival dédié strictement à des films de ce type-là, des essais de toutes sortes, sur la thématique « archives ». Il s’en est suivi une très bonne discussion avec des Allemands, et à la fin une dame allemande m’a dit : « C’est très bien, mais il faudrait connaître la suite de l’histoire. Qu’est-ce qui s’est passé après ? Vous devriez en faire un film. » C’était la première fois que je ne sautais pas au cou de la personne, en lui disant « NON ». Il me semblait soudainement que c’était une bonne idée…

Après ça, il y a eu la chute du PQ en 2014. Je n’avais pas voté pour ce parti nationaliste de longue date, et j’étais très critique par rapport au choix de société qu’il nous offrait. Durant la semaine qui a suivi la chute de ce gouvernement, j’ai remarqué que la plupart de journalistes avaient un spleen, comme si quelque chose avait été perdu, et moi même je ressentais ce spleen. Pas parce que c’était la première première ministre du Québec. Le simple fait que le PQ se ramasse dans un cul de sac comme ça me faisait un effet étrange. Je me suis aperçu que ce que je pleurais, ou ce dont je devais faire le deuil, c’était la fin d’une idée, d’un rêve, et c’est là que ça a commencé à germer. Au fond, quel était ce rêve ? C’est la question que je ruminais. Trois mois plus tard, en ramassant les conditions de ma vie, où j’en étais, je me suis demandé qu’est-ce qui me rendrait heureux dans la vie, et contrairement à ce qui aurait été la réponse dans ma vie antérieure, je découvrais franchement que, pour moi, faire de la recherche sur une longue période, c’était probablement ce qui me rendait le plus heureux. Donc j’ai approché Colette Loumède en sachant que le contexte de l’Office national avait changé. Je savais que j’avais un projet qui pouvait se faire à long terme, qui pouvait passer d’un budget à l’autre, d’une année financière à l’autre. Parce que faire ce film-là en un an, oublie ça. C’est impossible. Ça a le désavantage d’être long comme processus, mais ça à l’avantage de pouvoir l’étayer budgétairement. Ce n’est pas une considération dont on a beaucoup parlé, mais je voyais que ça pouvait fournir des conditions favorables au projet. Elle a accepté.

La loi de la ville (Michel Bouchard, 1978, ONF)

HC : Quelle était ta première idée ?

LB : Étrangement, l’idée première c’était de faire une comédie avec tous les films de fiction du catalogue. Or, je me suis aperçu que toutes les fictions avaient disparues, emportées par les producteurs. Ils se trouvaient certes chez Elephant, non pas comme propriétaire, mais comme diffuseur, dans une belle version, mais les ayant-droits avaient quitté avec leurs productions. Mais heureusement en fait. Parce que la découverte, que je connaissais, en partie, de cette cinématographie, qui est très fondatrice de notre cinéma, c’est-à-dire tout le cinéma direct, avec ses grands auteurs, je pouvais piger là-dedans, et j’ai trouvé des éléments documentaires fabuleux. Puis quand tu y vas sur 10 ans, tu vois l’évolution du langage. Et comme on avait déjà travaillé La mémoire des anges à peu près de la même manière (à peu près, puisqu’il y a des différences notables dans la fabrication des deux), ça a fait qu’on a pu aborder ça avec un bagage préalable qui nous a imposé une méthodologie. Grâce à La mémoire des anges, on a en effet développé une méthode de travail qu’on perfectionne et qu’on raffine, dans des détails, des détails qui nous permettent de ne jamais nous perdre. Parce que je ne sais pas si vous voyez le miroitement : on a découpé 320 films en petits morceaux de puzzle, et bien qu’il ne faut pas perdre la boite d’où il provient, le petit morceau de casse tête s’appelle autrement que « carré rouge ». Il s’appelle « carré rouge avec coche bleue sur la droite », puis là tous les « coches bleues sur la droite » sont regroupées ensemble, qu’elles soient bleu, rouge ou jaune, etc.

Jusqu’au coeur (Jean Pierre Lefebvre, 1968, ONF)

Michel Giroux [MG] : C’est la méthode pour se retrouver et pour se perdre à la fois. Parce qu’il fallait se perdre un peu, à un certain niveau… Il fallait s’éloigner de la source.

LB : Il est sûr qu’en découpant les films, en les mettant dans des nouveaux chutiers, il y a un effet de perte de la source, on dénature le plan.

HC : Mais du coup, comment on commence ? Quelles sont les règles que l’on se fixe d’avance ?

LB : D’une part il faut dire clairement qu’il y a un espace de recherche et de scénarisation que j’ai fait tout seul. C’est-à-dire visionner. Contrairement à la Mémoire des anges où j’ai fait une recherche intuitive, qui faisait que j’allais d’un film à l’autre, qui me faisait découvrir un autre film et ainsi de suite, là, je n’avais pas le choix. Face à cette période, que je connaissais déjà pour l’avoir un peu parcourue, je la trouvais totalement ingrate. Ça s’appelle La part du diable. Pour La mémoire des anges, ça a pris toute la production pour trouver le titre. Pour celui-ci, le titre était trouvé d’office : c’est sûr qu’il allait avoir du « yable » là-dedans. Et que ce serait un travail de cochon en terme de montage.

Satan’s Choice (Donald Shebib, 1966)

HC : En quoi c’était plus ingrat ?

LB : Cette révolution a changé tout, y compris la manière de filmer. La caméra 16mm qui fonce dans le peuple, a aussi ses revers. Il y avait un emploi de zooms, des montages en parallèle, des plans plus courts, une sonorité très différente. Il y avait une certaine perte d’élégance par rapport à la cinématographie anglo-saxonne très académique 35mm des années 1950. C’est sûr que La mémoire des anges en a beaucoup bénéficié. Là on se retrouve dans quelque chose plus proche de la vie, mais qui prend aussi beaucoup de liberté. La belle élégance, nostalgique, mélancolique, très léchée de La mémoire des anges était impossible à poursuivre. Et de toutes façon, c’est pas nous qui décidons, c’est le matériel. Donc j’ai gratté le fond, français et anglais. Parce que je m’étais rendu compte en faisant ce travail intuitif sur La mémoire des anges que j’avais oublié des gros morceaux. Entre autres, Leonard Cohen, que j’aime beaucoup. Il aurait été bien dans La mémoire des anges (il n’y est pas), et on a tenté de le coller dans La part du diable mais on n’a jamais été capable de le placer. Encore là, c’est pas nous qui décidons, c’est l’image. Et on a essayé avec Cohen…

MG : Oui, pas mal, et à plusieurs reprises.

LB : On a essayé trois montages, à trois moments différents. À sa mort, on s’est laissé emporter par ça, et on a monté pendant deux jours simplement pour arriver à sa scène. On l’a laissé, puis quand on a revu le film, on l’a enlevé.

HC : D’où venaient les extraits ?

LB : Il y avait la fiction de Don Owen, The Ernie Game, aussi Ladies and Gentlemen…. On a essayé avec d’autres sources, aussi. Bref, on n’a jamais été capable de le caser.

HC : Donc quand tu commences, tu n’as pas d’idée préconçue sur la forme du film, ni ce que tu vas chercher précisément ? Tu sais ce que l’époque contient, tu connais les grands repères, qui sont ceux des grands événements, ceux des films, que tu possèdes dans ta mémoire. Mais as-tu une liste de films, un catalogue, une base de données. Comment procèdes-tu ?

LB : J’ai fait le tour d’une dizaine de base de données…

HC : Avais-tu fait une présélection en amont ?

LB : Qu’il y ait une présélection ou pas, il faut que tu visionnes tout. Même ceux que tu as vus, il faut que tu les revoies. Il y a une prise de notes. Un film que tu penses avoir vu, comme Où êtes-vous donc ? de Gilles Groulx, il faut que tu le revois parce qu’il s’agit de développer un regard oblique sur le film, donc la mémoire ne suffit pas. En visionnant, je cherche quoi ? Je cherche des plans qui résonnent. Des plans de toutes sortes de valeurs, qui pour toutes sortes de raison, peut-être, seront utiles. C’est peut être une musique, une voix, un plan, une séquence, un sujet, une action.

24 heures ou plus (Gilles Groulx, 1973-1977, ONF)

HC : Mais cela, forcément, tu ne le sais pas avant ? Tu ne cherches pas a priori, des plans d’autoroutes par exemple, qui abondent dans le film ?

LB : Non, je cherche des choses qui, je le sais, sont rares. Des images du mouvement de libération des femmes entre autres, car sur les 300 films, il y en a que 7 faits par des femmes. C’est pas beaucoup au pro rata. Et c’est pourtant un mouvement fondamental et incontournable de cette période.

HC [Renaud Desprès-Larose] : C’est aussi, j’imagine, l’idée de faire apparaître ce que les films ne font pas apparaître d’eux mêmes.

LB : Il y a des choses qu’ils montrent directement, d’autres qui n’existent pas, et qu’il va falloir, ô joie, tenter de trouver. Mais il n’y a rien qui indique que ça existe. Mais moi je ne pars pas avec un agenda, où je cherche à prouver une thèse. Une fois que j’ai fini, je fournis une proposition qui fait office de scénario en documentaire, où je pointe les grandes thématiques. Sur 2,000 films, j’ai trouvé 500 films où il y avait un objet qui, potentiellement, pouvait servir. Je prends des notes en visionnant, en surlignant ce que je vois. Quand je reparcours mes cahiers, je suis capable de revoir le film. Et là, je décide si je peux procéder à la numérisation.

HC [AH] : Tu visionnes comment ?

LB : L’ONF a un module de visionnement interne strictement pour l’interne, où tu n’as pas tout, mais une bonne partie, qui n’est pas accessible par ONF.ca. J’ai d’autres bases de données, d’autres répertoires, comme le gros livre bleu. C’est un répertoire de tous les films, de 1939 à 1989, français et anglais, avec tous les synopsis, avec des index à la fin, par sujets, par séries, par réalisateurs, par producteurs. Un travail colossal, qui n’a pas bougé. Même les erreurs dans les synopsis sont reproduites systématiquement maintenant sur Internet. L’internet est d’ailleurs un fabuleux outil de reproduction d’erreurs… À travers tout ça, j’ai pu voir le maximum de films sur ces plateformes numériques. Après, je suis allé dans les cassettes VHS, les DVD.

HC : As-tu eu accès aux chutes, comme pour la Mémoire des anges ?

LB : D’entrée de jeu, j’ai sauté sur les chutes. Je cherchais des images sur la Crise d’octobre, par exemple. Je savais que c’était un incontournable. Mais il n’y a aucune chute de la Crise d’octobre. Ma volonté était d’aller jouer dans les chutes assez rapidement. Mais en faisant la recherche, en bout de ligne, on ne s’est jamais rendu aux chutes. On était déjà débordé par le matériel qu’on avait. Pour La mémoire des anges, on a numérisé 200 films, et on en a utilisé 120. Ici, on en a pris 320, et on en a utilisé 175. Ça a l’air simple à dire, comme ça, mais il faut se dire que sur les neuf mois de montage, on a passé six mois à découper les films. Entre le premier visionnement, la relecture des notes, le revisionnment des films, pour les découper avec Michel — qui n’a pas nécessairement vu le film, et qui est rentré dans le processus à ce moment-là —, il y a un dialogue d’information. C’est quoi ce film-là, c’est quoi le contexte, qu’est-ce qu’on va chercher, etc. Lui le voit en fast-forward. Mais il doit connaître plus que ça. Quand on décontextualise, qu’on va chercher une scène, on doit bien comprendre dans quoi on l’insère, pour ne pas devenir grossiers. Donc il y a une discussion. Il y a aussi une mécanique…

Don’t let the Angels Fall (George Kazcender, 1969, ONF)

Les événements d’octobre 1970 (Robin Spry, 1974, ONF)

HC : Curieusement, j’avais l’impression de reconnaître des films, mais pas toujours les plans précis. J’étais sûr qu’il s’agissait donc des chutes.

LB : Je trouve ça merveilleux. Il y a même des cinéastes qui sont venus me voir en me disant que j’avais utilisé les chutes de leurs films, alors que c’était des plans qui venaient bel et bien du film.

MG : Jacques Leduc par exemple.

HC : C’est une des qualités du film : le fait que beaucoup de ces films, nous les connaissons, mais à aucun moment le premier réflexe ne consiste à essayer de deviner de quel film l’extrait est tiré. Tu nous fais oublier la source. On peut savoir que c’est un film de Lefebvre, Perrault, Poirier, Leduc, mais parce qu’on est tellement attentifs au travail de montage que vous faites, le souci, ou l’anxiété de la reconnaissance, est évacuée.

LB : C’est une volonté que nous avions d’entrée de jeu. Nous ne voulions pas faire de la citation. On casse les montages. Il n’est pas possible de reproduire un montage. Tout objet qui est clairement identifiable, des plans mémorables, on les a enlevés, hormis quelques-uns. Par exemple, on a très bien déguisé la Crise d’octobre. On a évacué quasiment tous les plans que l’on connaît pour construire autre chose, afin d’être encore plus dans la Crise d’octobre. La descente des flics qui apparaît dans le film, n’est pas du tout liée à la Crise d’octobre. Ils sont en train de faire une bourde policière comme il s’en fait tous les jours. C’est du profilage racial.

HC : Ça vient de quel film d’ailleurs ?

LB : Le film s’intitule Station 10 (1973), de Michael Scott. Le film est incroyable. J’ai d’ailleurs découvert, au fil de ma recherche, toute une cinématographie anglophone superbe. Et on oublie qu’eux aussi vivent cette révolution. Robin Spry, Martin Duckworth, Derek May, ce sont des géants. On n’en entend jamais parler, mais ce sont des géants. Ce sont des gens qui sont sortis des ornières. Ils font partie de la gang. C’était des indépendantistes anglosaxons, progressistes. On a tendance à cristalliser l’époque, et à compartimenter des choses qui mériteraient infiniment plus de nuances.

HC : D’un point de vue technique, comment avez-vous procédé pour numériser les 320 films ? Vous repartiez de la pellicule ?

LB : Parfois oui, ou pas. Et ça nous arrivait de toutes sortes de manières, avec du grain qui danse, du grain qui est fin. Tout ça doit être revampé. On nous fournit le plus rapidement des copies numériques qu’on peut monter. Car il y a bien entendu des spécifications de montage vraiment importantes. Mais même parfois on est obligé de découper sans avoir tous les films, d’où l’importance d’avoir une masse critique pour pouvoir commencer à monter. On a découpé le montage en trois périodes : 1966 à 1970 ; 1971 à 1975 ; 1976 à 1981. Des fois il nous reste un ou deux titres, alors on avance, on commence à monter. On a tout découpé et mis dans des time line en fonction des trois périodes. On est capable de sortir un bloc d’une heure et quart d’événements, par exemple.

MG : Et c’est étonnant déjà les rapprochements qui se créent. C’est vraiment fascinant.

HC : Ton scénario est construit chronologiquement, en fonction des saisons, des dates ?

LB : On n’a pas le choix, face à tous les événements politiques, sociaux, les changements, on n’a pas le choix que d’essayer de placer les choses à la bonne place. Notre fil rouge pour le montage, pour les trois périodes, c’est l’histoire de la montée du nationalisme. Parce que c’est une ligne continue, dont on connaît les repères. Avec l’aide de The Champions (Donald Britain, 1988), de Notes sur la contestation (Louis Portuguais, 1970), etc., on est capable d’aller placer les choses. Et c’est ce qu’on va faire jusqu’en décembre 2016. On a monté les trois périodes. On a été chanceux, car les gens ont fait le maximum pour nous fournir tous les éléments. On ne pouvait pas vraiment commencer le montage sans avoir tous les éléments. Si non, tu peux te perdre. Heureusement, on s’entend là-dessus et on en a beaucoup parlé. On s’est aperçu que notre rythme de travail devait ressembler à ceci. Le matin, on travaillait de façon plus concrète, griffe contre griffe sur le film, soit du montage ou du catalogage. L’après-midi, on se rendait compte qu’il valait infiniment mieux préparer le lendemain. Et après il fallait débriefer. Et c’est là où le film se faisait. On avait besoin, à la fin de la journée d’aller boire une bière et puis de discuter. Bon, on n’a pas toujours pris une bière (rires). Mais l’idée était que cette discussion était fondamentale. On ne pouvait pas faire ce film-là si on ne discutait pas en dehors de la salle de montage. On pouvait le faire en salle de montage, mais on ne pouvait passer des heures à s’obstiner contre le matériel. Si on avait une difficulté, on levait le pied. Parce qu’on ne savait pas si tout cela était essentiel ou pas. On a fini avec un timeline de 5h20. Or, comment on regarde ça 5h20 ?

HC : 5h20, c’est le premier assemblage auquel vous avez abouti ?

LB : Oui. Qui va du début à la fin. Et puis nous, on croit fermement qu’il faut regarder sur grand écran. Comment on fait ça, sans s’épuiser, en parvenant à continuer à voir le film ? On a trouvé des techniques. On est très patients. Et on sait maintenant que le meilleur allié du travail, c’est le temps. Si tu me dis qu’il faut qu’on arrête pour une semaine : c’est une bonne nouvelle. J’ai une semaine pour oublier. Même si je sais que le travail se fera quand même, malgré moi.

MG : Tu laisses la matière te travailler. Elle continue à travailler en toi.

Notes sur la contestation (Louis Portugais, 1970, ONF)

HC : C’est un film qui est casse-gueule, car il y a un ensemble de pièges qu’il fallait éviter. Le piège de la nostalgie, de l’auto-célébration, le piège de l’illustration, le piège d’une posture bêtement documentaire, une simple chronique d’un temps. Comment évite-t-on ces pièges là ?

MG : Le gros piège était la ligne politique, la ligne du discours. C’était l’écueil qu’il fallait éviter.

HC : Bien que c’était un peu le point de départ, non ?

LB : Qu’est ce qui s’est passé avec cette idée de faire un Québec libre, on ne pouvait pas l’éviter, c’est la période. Mais de la revisiter, je pense qu’on s’est rendu compte, qu’il fallait éviter les pièges du grand récit, l’idée qu’on est nés en 1967, qu’avant ça c’était un trou noir. Après 1967, on surfe sur la grande vague et puis on va l’avoir, notre pays. Nous sommes allergiques à ce discours…

HC : Alors même que tu te frottes précisément à la période qui a permis de cristalliser ce grand récit.

LB : Oui, mais il a fallu étaler toute la période. On l’a tout étalée. Michel a des formules merveilleuses. Ce qu’on fait, il appelle ça de l’économie poétique. Et puis on sait qu’on veut faire un film d’évocation, et on veut que ça demeure du cinéma. Et c’est pas en faisant de la propagande qu’on va y arriver. On n’a pas d’agenda. On n’a pas d’idées préconçues sur la période.

HC : Ce n’est précisément pas un film à thèse…

LB : On n’est pas là pour ça. On est là pour faire un scrapbook collectif d’évocations, ouvert à tout le monde, et non nostalgique. C’est pas vrai que cette période était meilleure qu’une autre. Je ne suis pas nostalgique. On dit souvent que La mémoire des anges est nostalgique. Je ne le ressens pas comme ça. C’est romantique, mais pas nostalgique. Mais on a des impressions, on découvre des choses par rapport à des films, on se laisse surprendre. Et puis il y a un dialogue constant pour ne pas se perdre. Parce que tous les deux on est perdus. On sait pas quel chemin on va prendre face à ça. Mais au moins il y a une entente. On ne s’est jamais accrochés. On est capable de regarder dans le même sens. De pouvoir nommer les nœuds qu’on a. Les doutes existent.

MG : C’est important de ne pas masquer les nœuds…

LB : Et puis on est submergé. On est dans la swamp totale. Mais on tient une méthode. Même si on ne comprend plus rien, même si on est saturés, on a une méthode, qu’on apprend à modifier sur des détails infimes, quand on sait qu’on n’est pas sur le bon cap. Juste au niveau de la méthodologie. Pour ce qui est de la réflexion, on n’est pas là. On n’est pas en montage. On est juste dans l’absorption. C’est un travail souvent aliénant. Cette méthodologie est fondée sur la discussion, ce qui fait qu’on n’a pas eu d’irritant par rapport au montage. On ne s’est finalement jamais vraiment perdus. Et c’est la satisfaction. Car quand tu arrives au montage final, tu dois toujours revisionner ton pool d’images afin de voir si tu as oublié un gros morceau…Et on a réalisé qu’il n’y avait rien qui traînait, qu’on avait fait le maximum.

MG : À la fin effectivement, on a constaté qu’on avait fait les bons choix.

LB : Michel, c’est le roi du préservatif. Il ne prend aucune chance. Il ne jette rien. Il garde tout, y compris les différentes versions du montage. C’est merveilleux d’être précautionneux ! À un moment donné, dans le plan où on voit Zachary Richard, il y a un plan qui décroche complètement avec le reste et par rapport à la période. C’est quand l’armée anglaise s’en va dans le champ blanc. C’est un plan de Saint-Denis, dans le temps (1969) de Marcel Carrière. Dans le premier montage, on était dans l’illustration. On avait découpé d’autres plans de ce film, qui n’avaient pas été utilisés finalement. Et on cherchait un plan pour cette séquence avec Zachary Richard. Et là, de mémoire, je dis à Michel : « Il me semble qu’il y avait un plan dans le film de Carrière qui pourrait peut-être… » On cherche dans la thématique : patriote, guerre, etc. On n’a pas de latitude par rapport au matériel, et tout ce qu’on place là est trop illustratif. C’était trop collé : armée-armée, drapeau-drapeau, etc. Donc on revoit le film. Et toute la partie de reconstitution historique était mal jouée, artificielle. Mais il fallait aller jusqu’au bout du film… Et puis, tout à coup, il y a ce plan magistral. Pow ! On le place et ça transforme tout le reste, ça nous permet de jouer, ça nous redonne une liberté. Mais c’est la seule fois qu’on a cherché. Autrement, tout était déjà dans le chutier, avec des notes, des tonnes de notes, des listes, etc. Je me permets une analogie pour décrire comment on travaille. Je suis un copilote qui fait un rallye avec un champion conducteur. Pendant le rallye, il s’agit de traverser une forêt tropicale. J’ai déjà fait le repérage, je connais mes cartes, j’ai mes boussoles et mon GPS. Lui il change de vitesse et puis il roule. Dans un rallye, il faut dire : attention à la roche, il y a un ruisseau dans dix minutes et on roule vite car il faut suivre la cadence ! On n’a pas le temps d’arrêter.

MG : C’est pour ça que c’est utile de se faire une longue période de classification, se faire des palettes. Parce que quand on commence à monter, ça va assez vite. On est dans l’action painting, la palette est faite.

LB : C’est vrai. C’est vraiment de l’art plastique à quatre mains. Une fois qu’on a notre tas de glaise, on a pris une matinée à dégrossir, à essayer toutes sortes de choses, et on s’amuse. Et quand arrive le temps de monter les scènes, il y a des fusions et des défusions.

La fiction nucléaire (Jean Chabot, 1979, ONF)

HC : Qui se font aussi de loin en loin. Les montages ne sont pas toujours thématiques. Souvent le motif se découvre plus tard. Tu découvres plus tard ce qui était en train de construire. Je pense à cette série de plans, très beaux, où on voit un enfant qui compte sur ses doigts, et des images du bord de l’eau. Plus tard, il y a l’école, l’eau reviendra. On ne sait pas encore, devant ces montages, ce que ça va construire en terme de thématique, mais il y a une vérité poétique à cet enchainement. C’était quoi, d’ailleurs, ces plans ?

LB : Ça c’est Gros Morne (Jacques Giraldeau, 1967) entrecoupé avec Cap d’Espoir (Jacques Leduc, 1969) et puis un documentaire de propagande sur la Gaspésie et un film sur l’Acadie de Leonard Forest.

La maison du pêcheur dans Cap d’espoir (Jacques Leduc, 1969, ONF)

HC : Il y a toujours une thématique qui se construit et que tu développes en basse continue, sans qu’elle ne soit toujours explicite, a priori. Le spectateur devient aussi extrêmement actif. Tu ne sais jamais ce qui, dans le plan A, reviendra dans le plan B ou C, un peu à la manière de Gustav Deutsch, dans sa série Film Ist. C’est souvent dans l’après-coup que le motif, l’objet, le thème qui assurent la liaison se découvrent. Cela présuppose une attention à la matière.

LB : Je pense que ça tient au fait qu’on n’essaie pas de faire dire des choses à la matière qui d’abord n’y est pas inscrit. On n’a jamais tenté de prouver une théorie qu’on aurait développée entre nous. On ne travaille pas pour un spectateur X, Y, Z, même si c’est évidemment cela aussi. Mais on est les premiers spectateurs. D’ailleurs, ça a toujours été notre attitude.

HC : On voit que ce qui vous anime, c’est l’idée de faire du cinéma, et non du reportage. L’autre aspect, c’est qu’il me semble que les plans sélectionnés révèlent une part de subjectivité qui est totalement assumée. Ce plan-là y est parce que tu le trouves beau, fort. Parce que ça t’émeut.

LB : C’est sûr qu’il y a des choses qu’on aimait, qu’on voulait mettre, et puis des fois la greffe ne prenait pas. C’était un cœur qui ne pouvait pas se transplanter. Je reviens encore à l’exemple de Cohen. C’est d’ailleurs l’ironie, car les images qui se seraient retrouvés dans le film sont aujourd’hui trop connues, trop fêtées. On sortait de notre règle. Aujourd’hui, je suis content. Le film savait mieux que nous ce qui était bon pour lui. Je suis un peu mal à l’aise de voir comment Cohen sert aujourd’hui à toutes les sauces. Mais ça, c’est l’effet média. On pogne un sujet et tout le monde s’y met. C’est quelque chose dont il faudrait prendre note. Je pense que les médias devraient un peu avoir notre attitude. Ce qui est déjà couvert, on n’a pas besoin de le couvrir.

HC : J’ai envie de parler de perspectives. Une des choses extraordinaires du film, c’est que le film donne une perspective sur l’époque, mais c’est aussi un film qui montre des perspectives qu’on a perdues, y compris des perspectives sur la ville. Par exemple, le plan où on voit le stade des Blue Bonnets avec l’oratoire en arrière plan. C’est une perspective qu’on n’a plus sur la ville. La perspective sur l’échangeur Turcot n’existe plus, ne fut-ce que parce qu’on ne voit plus l’échangeur Turcot avec ce regard neuf (même si on le retrouve, grâce à ton film).

LB : On a essayé simplement d’offrir un nouveau regard sur cette période qui fut largement documentée. Donc, d’essayer d’élaborer un point de vue original en offrant de nouvelles perspectives sur cette même période.

HC : Vous arrivez aussi à déployer une autre perspective sur des événements comme les Olympiques, qui sont un peu incontournables, tout comme l’élection du PQ en 1976. Ce qui est extrêmement habile par rapport à l’élection du PQ, c’est qu’elle est montrée depuis la perspective des anglophones. On se doutait que les anglophones devaient capoter, mais le montrer vraiment à travers les chaînes de télé anglaises qui traduisent le discours de Lévesque, d’entendre le discours de Lévesque en anglais, c’est étonnant.

LB : Je pense que les anglos, le soir du 15 novembre 1976 — on est d’ailleurs le 15 novembre aujourd’hui ! —n’étaient pas dans la rue. Ils étaient devant la télévision avec une angoisse certaine. Donc on a essayé des choses avec le matériau qu’on a découvert. Le verbe essayer a été le verbe fondamental de toute l’opération. Tu arrives à une séquence, tu l’essayes. Michel me dit : « Hey on essayes-tu ça ? – Ah j’y avais pas pensé. Essaye. » On l’essaye. C’est beau, essayer.

HC : Et vous devez être convaincus tous les deux pour que ça passe ?

MG : C’est simplement le principe de dire, s’il y a une pulsion, ok, on fonce. On va essayer. Là, on verra, on va évaluer.

HC : Est-ce que c’est arrivé qu’un des deux était moins sûr ?

LB : Moi, je n’ai pas le syndrome de l’auteur. Michel non plus. On partage. Et on ne travaille jamais l’un sans l’autre, ce qui aurait pu être catastrophique. Mais en même temps, si Michel me disait : « Hey, j’ai essayé telle affaire. – Ah oui, montre-moi donc ça. Bon ! T’as ben fait ! » J’ai pas un mot dire.

MG : Je ne me cache pas. On ne se cache pas.

LB : Le piège à cons, c’est le power trip. Mais surtout, là où on aurait pu se faire mal, dans ce genre de processus, c’est que chacun travaille en solo, sans échange. Là on serait arrivé à des confrontations. Il y a des monteurs qui ne comprennent pas que je sois là tout le temps. Ce serait me priver d’un immense plaisir.

MG : Il y a quand même des gens en montage où ce serait préférable qu’ils ne soient pas là tout le temps. Mais ce n’est pas le cas de Luc.

HC : On dit souvent que l’archive parle du passé, mais en réalité, ton regard sur l’archive est nécessairement conditionné par le présent. Il y a dix ans, avec la même commande, sans doute ça n’aurait pas été le même film. Est-ce que les débats nécessaires et si importants sur la représentation des communautés autochtones a aiguisé votre regard sur ces images, et influencé vos choix de montage ?

LB : (silence) Tu ne te rends pas compte de l’ampleur de ta question. C’était, de la première version de travail à la dernière, au cœur de notre travail. D’une part les Amérindiens sont apparus parce qu’ils existent dans la cinématographie. Ceci est vrai pas seulement pour la question amérindienne, mais aussi pour la question homme/femme. Ce qui était possible, et la manière de fonctionner, entre aujourd’hui et il y a cinq ans, c’est le jour et la nuit. On savait que la matière qu’on avait contenait un haut taux de toxicité social. On a vécu l’affaire Gagnon en cours de route. On a bien vu les effets directs que ça avait. Qu’on soit pour, ou qu’on soit contre. On n’est plus libre de dire et de faire n’importe quoi. La cloche a sonné. C’est terminé. Et on marche les fesses serrées. Il faut être préparé à défendre chacune des coupes.

On travaillait avec une cinématographie réalisée par des mâles. On pouvait très bien vouloir s’en amuser, mais on voyait vite que nos cabotinages étaient sans avenues. On pouvait aller jusqu’à un certain niveau et ce niveau-là est dicté par le contexte social dans lequel on évolue. Alors c’est certain que les archives, ces images en mouvement de notre vécu… bougent ! C’est simplement par notre regard. Notre regard bouge. Donc, le positionnement des films bouge. Est-ce qu’on regarde les films de Jutra comme avant ?

HC : Mon oncle Antoine prend une méchante débarque…

LB : C’est clair que ça change la donne.

HC : Est-ce qu’il y a d’autres choses que vous avez dû revoir ?

LB : Une des fins du film, consistait à reprendre un extrait de ce film qui imagine que le Québec se sépare suite à la victoire du référendum. J’avais noté dans le scénario qu’on pouvait terminer le film avec la victoire du PQ lors du référendum de 80. Quand on est arrivé à cette partie du montage, les années 76-80, j’ai dit à Michel que ce serait peut-être le fun de commencer par la fin. On avait tous les éléments et on a monté la séquence avec la victoire du PQ en 80… Ça marchait… ça marchait en maudit !

HC : L’as-tu gardé quelque part ?

LB : Oui. C’était extraordinaire et ça correspond à une théorie que j’ai. Plus besoin de faire le Québec libre. L’essentiel des revendications a été gagné. Mais bref, on l’a monté. Colette Loumède l’a vu et elle a dit : « Ouin mais qu’est-ce qui se passe après ? » Ça faisait dévier tout le film.

HC : Vous terminez finalement avec ce plan sur la baleine ?

LB : On termine avec une baleine et ç’a été largement questionné par la production. Pourquoi vous finissez avec une baleine ? Mais pourquoi ? Mais moi j’ai plein d’explications. Quand j’ai découvert cette baleine-là, il n’y en avait pas 16 qui étaient mortes dans le fleuve pendant l’été. Quand on termine le picture lock, il y en a pas une qui était morte. On est allé au bout de nos intuitions et c’est là qu’on voit que la réalité nous a rattrapés. Nous avons fait le choix de montrer une baleine pognée dans le filet parce que le fleuve au complet a été oublié pendant cette décennie-là. On a oublié le fait qu’on avait une porte d’entrée extraordinaire qui s’appelle le fleuve Saint-Laurent.

HC : Comment avez-vous procédé une fois que vous avez obtenu votre 5h20 pour aboutir au film actuel ?

LB : Quand on a eu 5h20, on n’avait plus beaucoup de temps de montage. 15-20 jours, répartis sur deux trois mois, ce qui fait que les pauses ont été plus importantes que le travail de montage. Quand on rentrait en salle de montage, c’était à coup de trois jours. On strippait comme Gilles Groulx faisait : «Enlève-moi ça!» Je pense qu’une matinée, j’ai enlevé une demi-heure. La production faisait l’effet inverse : «je veux plus que tu coupes ! Je veux plus que tu coupes !» Non, on en enlève encore ! (rires) Et c’est là qu’on a trouvé le film. Et qu’on l’a dit nommément, on l’a dit… «Hey, c’est un film, c’est plus des archives… wow ». Parce que tout le long, on avait le doute. C’est beau de faire La part du diable, mais il faut savoir répondre à la Mémoire des anges. Et ça, on ne le voyait pas, jusqu’à ce qu’on arrive en final. Et là, Michel devient maniaque. Michel, d’une manière fantastique, des matinées, à cinq heures du matin, six heures, enlevait des collures, comme il ne voulait pas prendre de chance. Il me dit : je veux juste ne plus les avoir pendant qu’on monte. Parce que quand on montait et qu’il y avait des collures, il fallait arrêter, ça dérange, ça fait un flou.

MG : Il en reste encore à la fin. Il y a parfois des bons collages comme le film sur les olympiques de Jean-Claude, qui sont sur un frame, un demi-frame, alors qu’il y en a où ça allait jusqu’à sept ou huit frames. Ça devait être au pinceau. Les colleurs, c’est un métier. Le montage négatif était un fameux métier.

LB : Pis là, on est en mesure de voir le travail technique. On est en mesure de qualifier le travail technique. Pas seulement la collure. Le choix de lentilles, les mouvements de caméra…

HC : C’est forcément un extraordinaire regard sur l’évolution des techniques qui s’ouvre durant ces dix années-là. Ça a beaucoup bougé. Toutes les pellicules couleurs qui ont émergé, les caméras légères, les zooms, la vidéo en plus qui apparaît. Tu passes de textures d’images d’une très grande diversité.

LB : Oui, et quand on était en salle de montage avec des copies scrap, et qu’on montait avec 4 pixels, c’était aussi un problème. Je me souviens de Cap d’Espoir qui est un film censuré, retiré, mal traité, la copie que j’ai vue était atroce. Entre les pixels, je pouvais voir le film, il semblait y avoir quelque chose. La gang de numérisation, et puis la collection, ils croyaient au film. Ils en ont fait plus que d’habitude, ils ont fait des restaurations, parfois à outrance…

HC : Trop ?

LB : La révolution numérique a ses revers.

HC : L’étalonnage numérique permet de faire beaucoup de choses, en effet.

LB : Il y a des recettes. Michel pourrait élaborer… Mais il y a des préréglages, les choses à la mode sont appliquées à plein de choses. Ce look cinéma-métal-bleu que la télévision aime. Il suffit d’en trouver qui affirme que c’est là que l’image est rendue et ouf…

HC : Ça fait des ravages…

LB : Ceci dit, en général, pour 95% du matériel, il y avait une nette amélioration. Et ça on était chanceux, jusqu’aux derniers plans. Je sais qu’il y a certains plans défectueux, il y en a trois. C’est beau de devenir fou, mais il y a une limite.

HC : Comment est venu le choix de terminer le film sur la nature, avec ce très beau plan, qui renoue avec cette thématique aquatique, qui est présente tout au long du film ?

LB : Il y a plusieurs raisons pour ce plan (rires de renard). On a fait plusieurs fins et une fin, ça gosse. On a essayé plusieurs choses. Il y a aussi que ce plan-là, l’ouverture de la porte et l’eau, ce sont des plans issus d’un film qui occupe tout l’écran, en Cinémascope, alors qu’on est en 4:3 tout le long. Pouf, on ouvre. C’est certain que la fin du film, c’est la baleine, qui marque l’arrêt de la musique live. Parce que ça c’est une autre affaire dans notre montage, c’est qu’il y a beaucoup de musiciens qui apparaissent live. La source musicale n’est pas qu’une tapisserie. Elle est incarnée. Il y a un lien entre la fabrication de la trame musicale, et donc du film, et la réalité du musicien qui est en train de la jouer. Il pourrait avoir une illustration très forte, mais ça vient casser ce moule-là. Ça va identifier clairement la source. C’est pas un clip pour autant.

HC : Mais tu ne laisses pas les choses durer. L’extrait du concert d’Harmonium dure à peine quelques secondes, et puis, tu coupes. Il y a Zachary Richard qui dure, mais c’est tellement extraordinaire…

LB : C’est le seul. Nous on pleurait en salle de montage.

HC : C’est vraiment extraordinaire !

LB : Si nous autres on pleure, on va faire pleurer les autres, sur la fin, il y a ça qui est efficace…

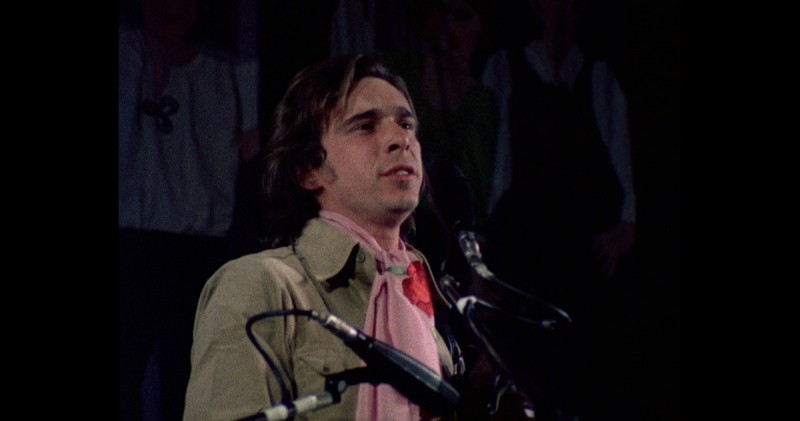

Zachary Richard dans La veillée des veillées (Bernard Gosselin, 1976, ONF)

HC : Et c’est donc quoi le dernier plan de votre film ?

LB : Un obscur film, fait par un auteur inconnu… Wow de Claude… euh… euh… C’était un jeune homme… il y a un lac… il y a un enfant…

MG : J’en reviens pas que personne n’a parlé de ça.

LB : C’est pas par malice. Ça fonctionnait. Mais bon Dieu que ça fait plaisir…

HC : C’est donc le dernier plan du film, ce garçon qui ouvre une porte…

LB : Le rêve du jeune homme. C’est dans Wow de Jutra.

AH : Il y a d’autres films de Claude Jutra ?

LB : Non, non. Rien d’autre, il me semble…

AH : Son film sur l’éducation, Comment savoir, est de 1966 ?

LB : Non, je ne pense pas avoir ça… il y a L’école des autres de Régnier. Un film extraordinaire qu’on a déterré, que j’ai trouvé sur VHS. Ça, c’est un bijou. Ça vaudrait la peine de le programmer.

HC : Est-ce que ce serait un des projets ? Parce que tu nous fais redécouvrir des films oubliés, inconnus. Tout en disant que la force du film est de te les faire oublier, on a quand même envie de savoir ça vient d’où… Par exemple le plan avec la musique de Brel, dans la salle de cours, c’est magique ce plan-là…

LB : Ça c’est du Michel… c’est lui qui flippait là-dessus, Moi, je le voyais pas. J’étais d’accord. Mais je t’écoutais. Quand un prend le lead, tu suis…

MG : C’est pas une question de lead. C’est une question de dire : Moi, je suis touché par ça.

HC: C’est aussi la douceur de cette scène. L’époque où on essaie d’apprendre à être doux avec les enfants…

L’école des autres (Michel Régnier, 1968, ONF)

LB : Le plan est en résonnance avec Gros Morne. Il faut savoir que c’est un film sur la dureté de la vie dans les quartiers populaires. Les Acadiens, les Abitibiens, les Gaspésiens, sont venus à Montréal travailler dans les usines. Ils étaient pauvres comme Job et les quartiers populaires de Montréal étaient faits de ces familles-là. Moi, je viens d’une grosse famille du Plateau Mont-Royal…

—- un homme entre —-

HC [AH] : (chuchote) Salut Olivier… oui, viens… vite… chut…

LB : Tout ça, on l’a croisé dans le regard des autres. C’est peut-être ma seule frustration que j’ai dans tout ce travail, c’est-à-dire, de croiser des œuvres et de ne pas pouvoir s‘en servir et de ne pas pouvoir communiquer par une programmation XYZ des éléments aussi fondamentaux que L’école des autres… ça c’était fait après La mémoire des anges avec la Cinémathèque.

HC : Je vais militer ! Hmmm…

LB : Bonjour bonjour… moi c’est Luc… Michel Giroux…

MG: C’est moi.

OG: Olivier. Pardon du retard.

HC : Olivier, collaborateur d’Hors Champ, drôle de croquette. Bon. Luc, parle-moi donc des multiples fins, de la version montrée à l’UQAM. C’est possible ?

LB : On a montré une version de deux heures dix. Pas loin de la fin. L’idée de visionner sur grand écran avec d’autres, j’y tenais. Le film fait maintenant 1h40. Il fallait valider, vérifier, par rapport à de jeunes, un jeune public, ou un public plus averti et je voulais sortir du giron de l’ONF. J’ai donc demandé à Colette, et j’ai forcé le jeu, grâce à Denis Chouinard et Louise Surpenant. On est arrivés à pouvoir faire ce test, qui fut très révélateur. Il faut dire, tout d’abord, que le film n’est pas annoté. Quand René Lévesque apparaît, c’est pas marqué «René Lévesque ». Il n’y a pas de datation, il n’y a rien de ça. Dans la version de 2h10, ça pouvait l’être et on a eu une discussion franche. Et après ça, le surlendemain, on s’est ramassé au cinéma du Parc avec une gang de « vrais critiqueux ». Pis encore là, c’est super utile. On a vu que la mayonnaise pouvait pogner… ça t’enlève le stress de dire : «Chu dans l’champ…» Mais en même temps grâce aux yeux des autres, aux oreilles des autres, tu perçois les choses autrement.

HC : Qu’est-ce que ça change, le fait de le projeter devant un public ?

LB : il se passe un phénomène inexplicable. Tu regardes le film avec les yeux et les oreilles des autres, et tu vois ton film comme jamais. Autrement dit, les longueurs, les temps morts, les trucs croches…

HC : Vous avez quand même coupé encore 30 minutes. Des petits bouts, ou des sections entières ?

LB : Je pense qu’on serait incapable de le qualifier. On ne s’en souvient pas.

MG : En tout cas, ce n’était pas juste des plans. On arrachait des séquences. Carrément.

LB : On faisait de la fusion. À la fin, on n’est pas en train d’arracher seulement. On fusionne. Ce morceau-là, oui, mais ce morceau-là, non. Attends, minute, wôp, wôp, regarde ça, ah, pis là, ah ok, pis, ouin, mais ça, ça veut dire qu’on en a plus besoin. Yeah! Out. Wôp. C’est le film qui prend, c’est le film qui le demande. Parce que là, on l’a vu consciemment. Grâce aux regards des autres, on ressent une pression différente. Je ne sais pas comment l’expliquer. Tout devient limpide ! On est capable de le dire avec d’autres. On a vu la même affaire. On peut dire : «Hey, Zachary, ça marche. On coupe pas ça. » On est capable de le nommer.

HC (RDL) : Il n’y a pas deux plans montés qui ont été repris tel quel ?

LB : Non, il ne faut pas. En même temps, c’est une règle, mais il y a toujours des exceptions. Si un montage a été reproduit, c’est à notre corps défendant. On l’aura reproduit sans s’en rendre compte.

MG : D’un autre côté, tu ne veux pas défaire pour défaire. Quand tu arrives devant Groulx, tu te dis : ah merde ! Le maître…

HC : J’ai une question concernant la chronologie. Est ce que tous les plans, à l’intérieur des blocs, correspondent systématiquement aux époques ?

LB : Ah ça, c’est un peu compliqué. Il y a des choses qui circulent, des décalages. Il y a des films notés 75, mais qui ont été tourné en 69, etc.

HC (AH) : Mais est-ce que vous vous seriez empêché, dans le bloc 76-80, d’utiliser un plan de 1969 ?

LB : On a fait une version de 5h20 de la plus grande rectitude possible. Après, on a saccagé le tout…

HC : Il me semblait que ça se promenait dans les époques…

MG : Il y a à la base beaucoup d’éléments intemporels.

HC [AH] : Vous deviez le sentir. Les films qui font 1972, qui font 1977. Par les costumes, les maquillages, la mode. Mais aussi par le grain 1977, le grain 1981. À l’époque, il me semble, le piqué était plus reconnaissable. Tu finis par avoir un œil.

LB : Ouais, c’est certain que l’œil est important. Oui, mais l’oreille était plus sollicitée dans nos choses. Pourquoi ? C’est le discours, le dosage de l’oralité, le politique…

HC [AH] : En effet, on ne dit pas les mêmes choses en 1972 et en 1979…

Tranquillement pas vite (Guy L. Côté, 1970, ONF)

LB : Non. Et il y a un monde en transformation. Puis, il y a une parole, une prise de parole inscrite dans la chronologie, et ça, c’était mille fois plus important. Dans La mémoire des anges, il y avait plein d’entourloupettes. Avec cette période-là, moi, je marchais sur des œufs. Les visionnements de la version de 2h10, c’était aussi afin de vérifier ça, avec des gens qui connaissent la période pour l’avoir traversée, comme Robert Daudelin et compagnie… pour être certain qu’on ne trahissait rien.

HC : Tout en sachant qu’il y a des plans qui peuvent venir d’un film plus tardif, et qui nous parlent d’un événement, comme la Crise d’octobre. Dans la logique de montage, le plan de Station 10, qui est de 1973, il sert pour décrire la Crise d’octobre ! Est-ce qu’un futé pourrait dire : «Mais, attends un peu… tu fais dire au plan de Station 10 autre chose que ce qu’il dit ».

LB : Bonne chance !

HC : (rires complices)

LB : De toute façon, c’est les mêmes flics de la Crise d’octobre… ça se passe dans la même période… si un flic a pris sa retraite ou pas, ça ne change rien…

HC : Ce que je veux dire, c’est que, vu que ce sont souvent des films peu connus, tu peux les utiliser, tu peux leur faire représenter une autre factualité que celle dont ils sont l’indice… je sais pas comment dire ça en terme savant…

LB : C’est dit ! L’essence de la proposition va dans ce sens-là. Là où ça pourrait faire mal, c’est au niveau de la chronologie. Et je pense qu’on a évité ça. J’ai invité des historiens pour qu’ils viennent valider ça, parce qu’on est beaucoup plus proche d’un timeline qui est réel. On ne peut pas jouer avec ça. C’est très sensible sur la question nationaliste. Alors que l’image de Montréal, dans La mémoire des anges, on est bien moins dans le politique…

HC [AH] : La différence avec La mémoire, c’est que Montréal n’est pas le seul centre du film. Ce n’est pas le sujet. Il y a des plans du Vietnam, de mai 68, même si c’est le point de vue québécois sur ces événements.

LB : On est dans le giron québécois, mais on élargit à la société canadienne-française, en allant du côté de l’Acadie pour la seule et unique raison qu’on a pris conscience de leur existence en 75. Ç’a été fondamental. On a découvert nos cousins sur le tard. En dehors des curés, parce que les curés de Saint-Boniface, de Moncton, étaient très actifs, dans ce grand empire catho. Mais une fois son effondrement, on a découvert nos cousins, à partir de 75-76.

HC [AH] : Ils ont une belle place, notamment avec Gérald Leblanc… quel texte !

LB : Tu vois, nous autres, quand on tombait sur des morceaux comme ça, qu’on tombe sur les plans de Kouchibouguac (1969), cette partie de football avec les flics et les manifestants, et qu’on mélange la voix de Gérald Leblanc, le poète par excellence, avec cette rythmique qui écorche tout…

HC (l’interrompt) : Il y a beaucoup de poètes quand même… Michelle Lalonde, Raoul Duguay…

LB : Michelle Lalonde n’est pas là. Speak White n’est pas là.

HC : Attends, mais il y a une femme…

LB : C’est Pauline Julien. Pauline cite Roland Giguère. On voulait pas aller sur Speak White… Tout le monde pourrait nous dire : «Hey, pourquoi vous avez pas pris Speak White ! Le poème par excellence…» Ben justement…

HC : Il y a quantité de choses qui l’évoquent par la bande. C’est comme le ‘Vive le Québec Libre’ dont on parlait tantôt…

LB : Pas besoin de voir de Gaulle nous le crier. On peut très bien voir le contexte autour. Mais c’est des règles que nous nous sommes données : toujours montrer le moins d’images connues, défaire les montages, pas faire de citations, pas faire d’illustrations, être dans du cinéma pur, sachant que l’impureté révèle la pureté…

HC [RDL] : Au niveau de la conception sonore, comment avez-vous procédé par rapport à l’image ? Aviez-vous du matériel en amont sur lequel vous appuyer pour développer la rythmique des images ?

MG : C’est sûr que parallèlement on fait toujours un peu de montage sonore, mais à la base on n’avait pas beaucoup de sons qui provenaient directement des films qui sont souvent truffés de narration…

LB : Et Michel, qui est monteur son et image, c’est aussi un maniaque qui passe des heures – il le dit pas mais ça se sent – à peaufiner des détails que tu remarqueras jamais ou qui ne seront même pas dans le film. Donc les deux ensembles, on monte au son, vraiment, comme des jazzmen. D’ailleurs, pendant le montage, on a gueulé contre les enceintes sonores pourries qu’on avait en salle de montage.

MG : Et on a gagné.

LB : Après plusieurs années de plaintes, ils ont finalement compris que peut-être on avait besoin d’entendre ce qu’on faisait.

MG : Parce que le cinéma, c’est juste de l’image, tout le monde sait ça ! (rires…)

LB : Même quand on travaille sur des babioles, on met toujours plusieurs couches sonores, on trouve d’autres sons, on maquille. On a vraiment besoin de remplir les trous pour travailler.

HC [AH] : Aviez-vous une banque de sons comme vous aviez une banque d’images ?

LB : Oui, quand je repère, c’est toujours image et son. Et généralement je travaille les deux, séparément, sauf quand c’est synchro. Ce qui fait que je peux faire livrer un film juste pour le son, parfois juste pour un petit son de deux minutes, parce que je sais qu’éventuellement ce son-là va être intéressant. Et je ne recueille pas seulement des musiques, mais beaucoup de sons d’ambiance, des ponctuations.

HC [RDL] : On a vraiment l’impression que c’est ce travail sur le son, un peu souterrain, qui forme le ciment secret, qui fait tenir ensemble les différents espaces-temps tout au long du film.

LB : Complètement. On a réalisé ça en regardant la copie finale. Quand j’ai remis la maquette image/son à Catherine Van Der Donckt, la conceptrice sonore, je lui ai dit : ça, c’est juste la base pour t’amuser. Elle nous a bien sûr demandé des indications… c’est comme une pizza, la veux-tu aux anchois, trois fromages ou bien toute garnie ? Notre réponse fut : toute garnie, et sans restriction ! Tout le contraire de La mémoire des anges où le monteur sonore, Sylvain Bellemare, avait la contrainte de travailler uniquement à partir de sons récupérés : pas de bruitage ! Alors que Catherine a reçu une maquette qui était déjà très solide mais sur laquelle elle devait prendre la liberté du bruitage, des accentuations, etc. Et je trouve le résultat magistral…

HC [AH] : Son travail consistait donc surtout à densifier la matière ?

LB : Oui, un travail de maquillage. Un appui sonore qui apporte fluidité à chacune des coupes. Et aujourd’hui, grâce à son travail, on sait qu’on ne retoucherait pas à une seule image, parce que chaque césure est d’une telle précision. C’est pas la césure de l’image qui est précise, c’est l’accompagnement du son à la césure qui la précise, la rend manifeste.

HC : L’idée de ne pas reprendre les montages préexistants fait en sorte tu es souvent tenté de prendre des plans assez longs, des longs travellings, des panoramiques, des plans de route qui durent, qui laissent respirer. C’est un film qui, contrairement à plusieurs films de montage qui sont souvent heurtés ou qui s’éparpillent, contient de longues plages, un enchaînement de perspectives où on laisse le temps au regard de se poser.

LB : Disons que ça s’est fait de manière à la fois consciente et inconsciente. On voulait arriver à créer des pauses, des contrepoints qui puissent produire une fluidité rythmique, et que d’ailleurs on n’était jamais sûr d’atteindre. On a douté tout le long d’y arriver et finalement, quand tu y arrives à force travail, c’est une telle satisfaction… Non ?

MG : Oui. Personnellement c’est un des rares films où je peux dire que je ne toucherais à rien. Je ne dis pas qu’il est parfait, mais disons que j’aime tous les défauts ou les hasards qui constituent le corps du film.

HC [RDL] : Petite parenthèse : comment vous situez-vous aujourd’hui par apport à l’affaire Duclos et la question du droit à l’image ? Je vous demande parce qu’il me semble qu’avec La mémoire des anges et La part du diable, qui sont deux films construits à partir d’images produites avant le fameux jugement, on a peut-être là un prétexte pour essayer de réactualiser un peu la question. On peut par exemple se demander à quoi ressembleraient d’éventuels films ayant une ambition similaire, mais construits à partir d’archives plus récentes…

LB : On est dans une période où tout le monde se précipite devant la caméra, le Québec est en train de changer mais la prise de conscience, par rapport à l’image, est loin d’être faite.

HC [AH] : Un film similaire fait dans cinquante ans serait fait à partir de quoi ? Des images YouTube peut-être ?

LB : Bonne chance…

HC : Elles n’existeront en effet probablement plus. Et on peut se demander quel sera l’équivalent en matière d’archives réutilisables, ou la base de données pour pouvoir travailler et dire : « voici l’époque ». On n’aura pas le réservoir. Et peut-être que l’ONF est de ce point de vue particulièrement privilégié. Il s’est constitué une archive du monde, de l’époque, que peu de pays possèdent. Tu t’en vas par exemple en Uruguay et tu essaies d’avoir une idée de ce qu’est l’époque entre 60 et 77, et tu ne l’as sans doute pas. L’institution, c’est pas son rôle de constituer une archive de l’époque.

LB : C’est clair que dans ce sens, au niveau patrimonial, on est privilégié. Avec l’INA en France, les archives françaises sont assez disponibles. Ici, on a aussi Radio-Canada et CBC qui ont d’assez fabuleuses collections, mais encore là, c’est très différent des archives de l’Office. L’ONF existe comme si on vivait dans la Russie de 1958, c’est une incongruité totale. Il y a quelque chose de complètement anachronique dans le fait d’avoir accès à un tel fond de propagande d’un pays. Tout a commencé avec la guerre, sauf qu’après, ils ont oublié de tirer la « plug », et aujourd’hui on en bénéficie grandement. Cette collection a marqué notre vie bien plus qu’on pense, elle était dans toutes les écoles à travers le Canada, beaucoup de gens ont des souvenirs de ce vieux pays qui existait et qui n’existe plus. Pour ce qui est de la suite, à savoir comment on pourrait faire un tel film avec des éléments d’aujourd’hui, il faudrait attendre 50 ans encore pour bien répondre à la question, mais je pense que j’ai déjà quelques éléments de réponses, et ces éléments me disent qu’on est dans la merde. Parce que les machines qu’on a présentement, on va les perdre. C’est pas vrai que le numérique va survivre comme l’argentique. Retourner voir vos disques durs dans vos garde-robes puis essayer d’en sortir l’information… bonne chance ! Mais pour revenir à l’affaire Duclos, pour moi, l’élément qui fut fondamental, c’est le projet Société Nouvelle/Challenge for Change, qui est au centre de notre démarche. Le film a grandement bénéficié de cette initiative qui consistait à aller vers le public pour le faire participer, avec des caméras quelles qu’elles soient, vidéos ou 16 mm, à une démocratisation des outils de communication, et ainsi illustrer le peuple par le peuple, pour le peuple. Et d’ailleurs, ça aurait pu être dramatique, parce qu’à l’époque du projet Société Nouvelle et Chalenge for Change, les avocats de L’ONF ne faisaient pas signer de décharges aux participants, ce qui fait que dans la tête des avocats, au moment d’entamer le film, il n’était surtout pas question de toucher à cette collection-là. On a dû faire face à un immense interdit à l’interne concernant l’utilisation spécifique de ces archives. J’ai tout de suite dit «si on doit travailler en éliminant 50% de la collection — une partie qui d’ailleurs couvre des années très fortes de cette période — aussi bien arrêter tout de suite, y’en aura pas de film ». Tout le monde y croyait à ce rêve de démocratisation des moyens de communication, et je pense que quelque part, aujourd’hui, une bonne partie de nous y croyons encore. À tout le moins on arrive à un moment où ce rêve-là est en voie de se réaliser. On baigne dans les effets ou dans le résultat de ce rêve-là, énoncé par plusieurs à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. La démocratisation des outils de communication est largement achevée. Aujourd’hui, on peut tout faire avec un cellulaire.

HC [RDL] : Reste qu’encore aujourd’hui, si tu sors avec une caméra qui est le moindrement imposante, ça peut se compliquer assez vite…

LB : Oui, parce que parallèlement, le problème du droit à l’image s’est beaucoup alourdi. À l’époque, c’était principalement lié à la profession, par exemple si tu filmais un chef ou une célébrité. Si je prends une image des Rolling Stones, par exemple, ça va se compliquer, ça va coûter très cher…

HC [AH] : Même chose pour les droits musicaux, parce que souvent le droit sur le film n’inclut pas nécessairement le droits musicaux, si tu veux les reproduire…

LB : Oui. Et quand les avocats nous voient arriver avec un projet comme ça, ils sont tellement heureux, parce qu’ils savent que ça va donner des cas des jurisprudences. On a eu droit à un procès pour La mémoire des anges, et on aura droit à un procès pour La part du diable… J’ai d’ailleurs rencontré une avocate la semaine dernière, elle espérait la cour suprême ! Toute cette problématique du droit à l’image est fascinante… je pense par exemple à un moment, en cours de montage, où on s’est trouvé devant des images et on s’est dit : « ça, on pourra plus jamais le faire ». C’était Station 10, un film sur la station de flic au coin de Maisonneuve et Saint-Mathieu, qui est un cas fascinant avec des scènes qui aujourd’hui, clairement, ne pourraient pas exister. Y’avait une liberté à l’époque que, sur certains aspects, nous n’avons plus. Nous, êtres-bien-pensants et libres, on gagnerait peut-être à réviser un peu notre position sur cette pseudo-liberté qu’on a gagnée.

HC : On va y penser en effet. Merci à vous deux !

À votre santé (Georges Dufaux, 1973, ONF)

La part du diable sortira en salle au Québec à compter du 16 février 2018.

Toutes les images sont extraites de La part du diable de Luc Bourdon @Office national du film du Canada.

Entretien réalisé le 15 novembre 2017. Retranscription : Renaud Desprès-Larose, Olivier Godin, André Habib. Un grand merci à Marie-Claude Lamoureux de L’ONF d’avoir rendu possible cet entretien.