À propos de Expanded Nature. Entretien avec Emmanuel Lefrant et Elio Della Noce

Le livre Expanded Nature – Écologies du cinéma expérimental est un ouvrage collectif qui propose de réfléchir une diversité d’œuvres et d’époques réunies autour de l’idée du rapport entre les images et la nature. À l’occasion de sa parution, les deux initiateurs du projet Emmanuel Lefrant (cinéaste et directeur de Light Cone 1 ) et Elio Della Noce (cinéaste et récemment docteur en Arts, spécialité études cinématographiques et audiovisuelles de l’Université Aix-Marseille) ont proposé dans différentes salles, en France et à l’international, un cycle de films expérimentaux autour des enjeux du livre. Invités par le CRITICAL MEDIA LAB 2 de McGill à la cinémathèque Québécoise en Novembre 2022 3 , ils nous ont accordé une entrevue dans laquelle ils éclaircissent certaines questions importantes qui ont irrigué le projet tout au long de sa construction.

_________________________

Samy Benammar : J’avais envie de commencer par une question simpliste, mais qui, je crois, est aussi essentielle. Qu’est-ce que l’idée d’images de la nature évoque en premier lieu chez vous ?

Emmanuel Lefrant : Je pense toujours et systématiquement à une forêt luxuriante en Amazonie, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c’est comme ça. Peut-être parce que j’y ai passé beaucoup de temps. Une séquence du film Le pays dévasté (2015) a été tournée en Amazonie. Je pense aussi à l’image d’Épinal qui représente la nature dans sa puissance et dans sa pureté absolue.

Elio Della Noce : Ça me fait plaisir que tu poses cette question qui revient à la genèse existentielle du livre. L’une des premières expériences vraiment « naturelles » s’est produite quand j’habitais à la campagne au sud de Paris, dans une région qu’on appelle la Beauce, qui n’est d’ailleurs pas forcément reconnue pour la qualité de son environnement. C’est surtout une région d’agriculture intensive avec de grands champs de blé et de colza d’où son surnom de grenier de la France. J’y avais pris pour habitude de quitter la ferme et de passer un peu en cachette le portail pour rejoindre une zone à l’orée des champs d’herbe. Un jour, je me suis allongé dans l’herbe et c’est ensuite devenu un rituel pour échapper à la vie familiale quand j’en ressentais le besoin. J’avais alors une douzaine d’années, je m’allongeais là, contemplant le ciel, et je me sentais connecté au ciel que je contemplais, au sol sur lequel j’étais couché. Je me sentais vraiment appartenir à la terre, renouer un lien avec une partie de mon âme.

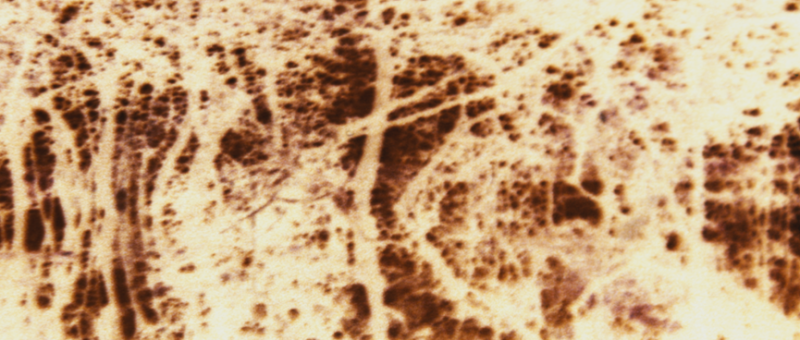

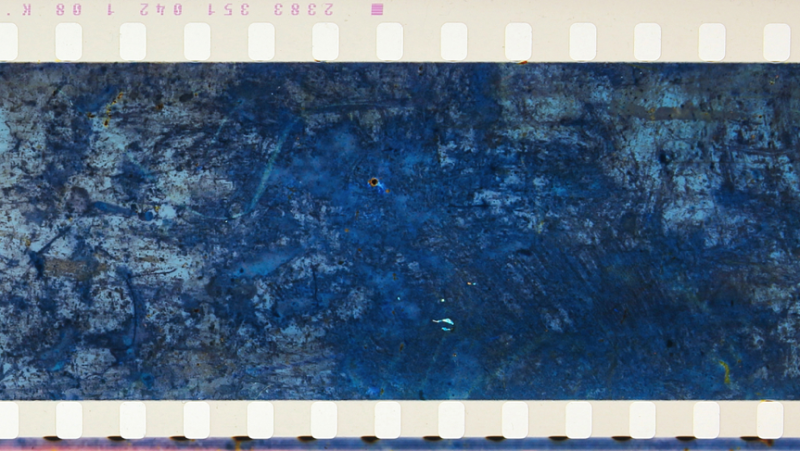

Le pays dévasté (Emmanuel Lefrant, 2015)

S.B. : Ces premières expériences appellent une autre image de la nature par l’entremise d’une caméra. En Amazonie, Emmanuel, le paysage t’a-t-il immédiatement donné l’envie de le capturer sur pellicule ? Je me demande si la contemplation de l’espace et le désir d’en faire un film sont deux énergies simultanées, si la nature invite à être retranscrite ou si ce besoin nait plus tard lorsque le souvenir rencontre les films des autres.

E.L. : Pour moi, ce ne serait pas tant la genèse d’une image que la genèse d’un son. Ce qui m’a vraiment frappé en Amazonie, c’est à quel point on est déconnectés de la nature du point de vue de l’environnement sonore. Ça renvoie à cette fameuse idée de la symphonie de la jungle qui peut sembler être un « cliché », mais qui décrit un phénomène assez spectaculaire, notamment la nuit. C’est quelque chose de vraiment fascinant à tous points de vue, un mélange de sons complètement inconnus, étrangers, qui se superposent en couches complexes. Se pose alors la question de l’échantillon, du sample, des répétitions, de la hiérarchisation des sons les uns sur les autres. C’est quelque chose de vraiment extraordinaire à vivre et à entendre. Quand j’ai vu cette image d’une nature luxuriante, sauvage et abondante, j’ai ressenti le besoin d’enregistrer les sons. C’est une sensation qui n’existe nulle part ailleurs, qui nécessite de s’enfoncer dans des contrées inaccessibles pour pouvoir finalement se reconnecter à cet environnement.

E.D. : Reconnecter les environnements, je pense que c’est ce qui se passait quand je m’allongeais pour regarder le ciel. C’était une sensation indescriptible de me recentrer et de quitter la temporalité quotidienne et les obligations familiales. Je pense que c’était ma première émotion poétique. Je m’étais déjà questionné sur le lien entre ce souvenir et la question de la nature dans le cinéma expérimental en faisant le livre. Il s’agissait de réunir plusieurs expériences sensibles de la nature pour donner corps à cette première émotion, comprendre comment elle les relie. Dans le livre, Scott Macdonald parle d’une écologie de la perception dans les plans-séquences. La durée de ces films invite à une autre forme d’attention que le consumérisme habituel du cinéma populaire ou de la publicité avec le montage frénétique.

E.L. : Ce type de montage fait écho à la surconsommation et est une sorte de métaphore du monde libéral dans lequel on vit, et qui détruit la planète. C’est un peu l’idée de Scott [McDonald].

E.D. : Il s’agit alors de réformer la perception de la nature, de remettre au centre plusieurs idées complémentaires : être au monde, habiter le monde et l’être du monde.

E.L. : Scott McDonald discute le film Fog Line de Larry Gottheim (1970) qui consiste en un plan séquence de 11 minutes où le brouillard se dissipe lentement pour laisser apparaître un paysage. On y est plongé dans une nature brumeuse curieusement habitée par des signes humains : des lignes électriques évanescentes qui se dévoilent progressivement. En voyant le film pour la première fois, j’ai vécu une expérience méditative assez particulière qui me fait penser à l’expérience d’Elio lorsqu’il était enfant.

S.B. : Cet exemple montre bien que l’expérience de la nature n’est pas seulement visuelle, mais aussi essentiellement temporelle. Le temps se pense comme un espace, parce qu’il est déconstruit puis reconstruit. Chez Rose Lowder, la construction structurelle du film est paradoxalement mise en rapport aux lieux filmés dans une approche très sincère. Le retour arrière qu’opère Ben Russell dans River Rites (2011) vient exprimer une expérience de l’espace traversé qui dépasse la simple monstration dans la durée. Dans Hand Held Day (Gary Beydler, 1974), l’accélération du timelapse signale une certaine malléabilité du temps, et bien sûr, le plan séquence est plus du côté du mimétisme, d’une reproduction à l’identique du « réel ».

E.L. : Walter Benjamin a beaucoup parlé du cinéma comme outil de manipulation temporelle. Dès lors qu’on veut poser un regard non humain sur cette question-là, les temps ne sont pas les mêmes : celui du regard, de la contemplation. Au premier abord, ce qui correspondrait le mieux au regard humain, à la contemplation, c’est le plan-séquence qui impose une certaine objectivité. C’est un geste radical pour nous qui vivons à une époque où les images sont manipulées dans des montages hyper vifs et rapides. Dans ce contexte, c’est troublant d’être ramené à l’écoulement naturel du temps. Mais le cinéma est aussi capable de proposer autre chose qu’une surconsommation d’images, comme dans mon film Parties visible et invisible (2009) qui propose de vivre une journée en 6 minutes. Si on met ça en lien avec le temps géologique et ses durées vertigineuses depuis la naissance de la planète Terre, et à travers les changements d’époque géologique, on voit assez bien comment le cinéma peut se faire l’écho de temporalités bien réelles, mais qui échappent à l’expérience directe.

E.D. : Ça me fait penser à l’article « Prendre le temps » de Chris Welsby. C’est un jeu de mots évident entre l’idée de prendre le temps en l’enregistrant sur le film, mais aussi dans notre quotidien frénétique, et l’idée de mesure météorologique en lien à son père climatologue. Ce dernier sens souligne la nécessité d’une réflexion écocritique dont il avait déjà conscience dans les années 1960-1970. Durant cette période marquée par les premiers sommets de la Terre à Stockholm, on commence à réaliser l’urgence écologique à l’échelle internationale. Puis, le dernier temps qu’il évoque est lié à son expérience en mer, mais également à l’initiative de son père qui lui a appris à naviguer en restant sensible aux conditions climatiques. Il y a là, dans le corps pris entre les vents, une relation sensible aux eaux, au climat et aux temps. Dans ces films, il travaille cette idée du temps à travers plusieurs techniques comme le timelapse. Dans River Yar (1971), co-réalisé avec William Raban, il filme, depuis la fenêtre d’un moulin à vent de l’île de Wight, un estuaire pendant les deux périodes de l’année qui correspondent à l’arrivée des équinoxes. Il filme 2 timelapses de 2 semaines chacun pour mettre en évidence la réalité phénoménale de l’approche des équinoxes. La temporalité cinématographique se met au service d’une temporalité non humaine, et je trouve ça assez fascinant. Ça rejoint ce que pouvait dire Jean Epstein sur les capacités animistes du cinéma, de moduler le temps. Maya Deren a également écrit sur la capacité du film expérimental à créer des relations spatio-temporelles par le montage.

E.L. : Chez Welsby, ça se traduit par l’idée du temps objectif qui refuse de « tricher ». Ce n’est pas son regard subjectif qu’il souhaite poser sur la question climatique, mais bien celui de l’environnement dans lequel il est lui-même englobé.

E.D. : Prendre le temps, c’est retrouver une forme de lien originel dans l’expérience de la nature. Comme dit Merleau-Ponty : « Nous ne sommes pas la nature, mais nous en sommes ».

River Rites (Ben Russell, 2011)

Hand Held Day (Gary Beydler, 1974)

Parties visible et invisible (Emmanuel Lefrant, 2009)

S.B. : L’ouvrage traite aussi de films abstraits dont l’animation image par image peut donner un effet de surcharge. J’aimerais prendre le contrepied de cette idée. J’ai le sentiment à l’inverse que les longs travelings comme celui présenté dans la suite sont beaucoup plus exigeants du point de vue de la perception. On se retrouve dans l’impossibilité de capter chaque micromouvement des branches, tandis que les films abstraits, par le choc entre chaque photogramme, ont quelque chose d’immédiat. Ils impriment très frontalement chaque visuel à la rétine, et en ce sens, ils offrent une certaine clarté de lecture. Cette idée contre-intuitive se retrouve également du côté de la production des images. Wavelenght (1967) de Michael Snow, est par excellence un film du vide, qui propose un lent zoom avant dans une pièce où il ne se passe presque rien. Mais la réalisation du film est beaucoup plus complexe, elle a nécessité de mettre en place un dispositif structurel extrêmement précis avec des changements de lentilles et des déplacements de la caméra en suivant un plan millimétré.

E.D. : La contradiction que tu soulignes est très juste. Je me suis retrouvé pris dans ce paradoxe en étudiant le film structurel. En cherchant une objectivité du temps dans le plan-séquence, on finit par se demander s’il n’implique pas une subjectivité encore plus grande de notre rapport au temps puisqu’il se calque sur notre expérience de celui-ci. En reproduisant le regard humain, on pourrait dire que ce type d’image va à l’encontre de l’idée d’effacement du sujet filmant. C’est notre temps qui apparaît dans les films. Alors que, ce que tu décris comme un travail plus abstrait, par exemple, dans The Garden of Earthly Delights de Stan Brakhage (1981), qui joue sur un effet flicker d’éléments organiques collés, entre autres des graines et des fleurs, ramène à une matérialité plus directe.

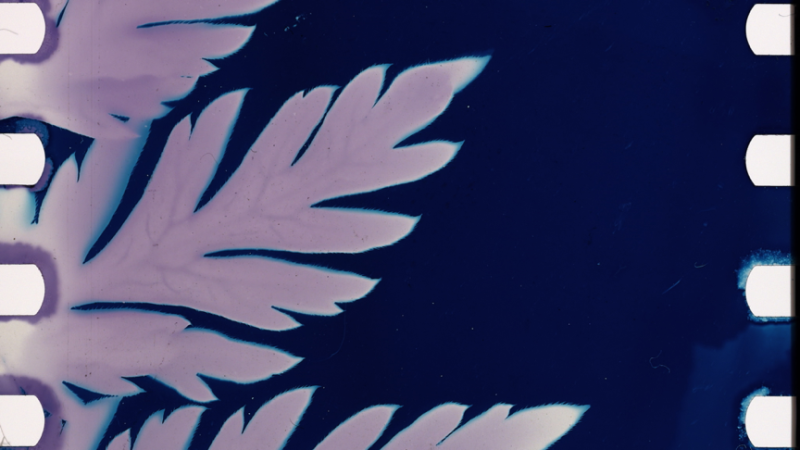

S.B. : Chez Kelly Egan, avec le film Athyrium Filix Femina (2016), on voit clairement le défilement de la pellicule.

E.L. : Et puis on voit les fougères de manière très claire.

E.D. : Ce travail nous ouvre peut-être plus à des temporalités non humaines que le plan-séquence.

E.L. : Dans mon film Parties visible et invisible, deux temporalités se mélangent. Il y a deux matrices d’images : un timelapse d’une journée ; et, parallèlement, des images résultant d’un échange entre les bactéries présentes dans le sol et les chimies de la pellicule, qui s’écoulent sur un temps beaucoup plus long. Le cinéma est un outil assez extraordinaire pour décliner toutes les possibilités temporelles qui agissent devant nous. Puis, ça soulève des questions liées à la pratique de l’image analogique nécessitant un temps de travail plus long. On a une immédiateté qui n’est pas du tout la même puisque tu pars en tournage pendant très longtemps, tu filmes beaucoup de choses, mais tu vois tes images parfois des mois plus tard, le temps de les développer et de les visionner, avant de les projeter. Je me souviens de discussions avec des monteurs qui travaillaient à l’ancienne et qui, ensuite, ont employé des outils numériques. Ils se retrouvaient face à des cinéastes ayant huit montages différents ne sachant plus où aller. Il y avait plus de films en raison de l’infinité de choix que permet le cinéma numérique contrairement à l’analogique. Couper un négatif est un acte définitif et irréversible ; ce qui impose de mûrir ses choix, de les réfléchir en amont et de ne pas se perdre dans l’infini des possibles.

E.D. : Il y a aussi une temporalité dans l’acte de filmer la nature. Dans In the Shadow of Marcus Mountain de Robert Schaller (2011), on comprend que le temps de la prise d’images est aussi celui de sa propre expérience passée dans cet environnement : le temps de ses pérégrinations. Avec sa caméra-sténopé artisanale en main, il est complètement investi et immergé dans la nature de la montagne, et en photographiant, photogramme par photogramme, il aligne le temps dans la fabrication des images avec le temps vécu.

E.L. : Je voudrais prolonger cette réflexion en parlant de Rose Lowder et sa technique de cinéma tissée qui évoque aussi un temps de fabrication qui fait écho aux pérégrinations à travers la nature. Cependant, comme elle tisse 2 à 3 matrices d’images ensemble, elle produit une sorte de synthèse de son séjour à tel ou tel endroit qu’elle entremêle dans un même espace filmique.

Athyrium Filix Femina (Kelly Egan, 2016)

In the Shadow of Marcus Mountain de Robert Schaller (2011

S.B. : Poursuivons sur l’idée d’espace : j’aimerais revenir sur une opposition évidente du travail analogique. On a, d’une part, la nature extérieure et, d’autre part, le laboratoire complètement isolé où l’on développe lentement le film. J’ai l’intuition qu’on peut dépasser cette contradiction initiale et trouver une certaine proximité entre ces lieux ou, à tout le moins, des points de contact. Et ma deuxième réflexion qui en découle concerne les laboratoires collectifs qui transforment un lieu d’isolement en espace de discussion ; ce qui est peut-être un aspect essentiel pour penser l’idée de reconnexion.

E.L. : Parties visible et invisible est composé d’images réalistes d’un paysage et de films enterrés. Ce mélange rendu possible par le travail du celluloïd met en évidence la taille physique de la pellicule posée sur un espace de travail dans le studio. Ce dispositif permet un certain nombre de manipulations, de gestes qui impliquent un vrai contact entre la main et la pellicule. Il peut s’agir de peinture sur film comme chez Jennifer Reeves sur Landfill (2020-2011) ou, dans mon cas par exemple, l’utilisation d’une tireuse optique pour créer une partition à partir de mes matrices d’images. Lorsque tu déplies un mètre de pellicule, tu as devant toi cinq/six secondes de film, ce qui implique tout un travail de projection mentale pour comprendre le lien entre la durée matérielle et le temps du film. Il faut alors se demander ce que vont devenir ces morceaux découpés une fois projetés sur l’écran et ainsi se confronter à la réalité du découpage des photogrammes, du mouvement et du déroulement temporel. Vient ensuite le temps du projecteur où la machine infernale impose un rythme précis, enclenche un défilement mécanique qui nécessite, une nouvelle fois, de changer sa perception.

E.D. : Le lien entre le laboratoire et la nature m’évoque le travail de Philip Hoffman à la Film Farm, où il organise, chaque été, des retraites artistiques. Il s’agit de décomposer toutes les étapes de la fabrication d’un film : percevoir, tourner, monter, manipuler la pellicule, projeter, performer, etc. L’initiative de la Film Farm invite les cinéastes à s’imprégner d’un environnement, durant leur résidence en ce lieu ontarien, de produire des images dans un espace interrelationnel entre le monde humain et le monde naturel. Filmer la nature, c’est interroger la nature du film, et à la Film Farm, c’est ce qui se passe : les étapes de développement suivent la même logique en approfondissant les questions d’eco-processing, de teinture organique ou de la matérialité du film dans sa nature. Les premiers films étaient composés de cellulose, et même si on est passés maintenant à des synthèses plastiques de triacétate ou de polyester, cette dimension organique reste ouverte. Ainsi, la pellicule garde une dimension organique : celle de la gélatine animale sur l’émulsion, des minéraux, des halogénures d’argent. Et pour moi, tout ça relève d’une anthropologie de la nature. Le film devient un carnet de notes qui documente toutes les étapes d’un certain rapport à la nature.

S.B. : Je voulais revenir sur Cailloux, rochers, algues (David Dudouit, 2009). Il est assez représentatif de l’usage du plan fixe qui permet souvent de révéler le mouvement d’une image qui pourrait initialement être perçue comme immobile. Dans le film, on voit le long retrait de l’eau, le ressac d’une marée qui quitte lentement le rivage. Dans ce cas, la fixité de la caméra permet aux gens de mettre en évidence la mobilité d’un espace qu’on pensait immobile. Dans une tout autre approche, le plan large de Proximity (Inger Lise Hansen, 2006) donne une dimension très « flottante » à l’espace, alors que la caméra semble embarquée dans un véhicule qui évoque un road trip et donc une grande mobilité. Puis, sur la couverture du livre, on trouve une image de La Région centrale (1971), ce film monumental de 3 heures, où Michael Snow place un bras mécanique au milieu d’un espace désertique au nord du Québec. Ici, la caméra agitée dans toutes les directions se percute à l’immobilité du paysage qui s’étend et s’étend à chaque minute qui s’écoule. Ces trois exemples mettent en évidence une nouvelle contradiction, celle du mouvement filmé et du mouvement qui filme.

E.L. : Le film de Michael Snow est une expérience très radicale de transformation du regard. Après mon premier visionnement, je suis sorti de la salle avec un regard qui n’était plus humain. Je trouvais le monde extérieur soudainement piégé dans une trop grande fixité. Le film dénature la vision de son spectateur.

Proximity (Inger Lise Hansen, 2006)

Cailloux, rochers, algues (David Dudouit, 2009)

S.B. : À l’inverse, Cailloux, rochers, algues est un film qui pourrait être rapproché du travail de Chris Welby et de l’idée que la forme et le contenu du film sont déterminés par les phénomènes naturels puisqu’il s’agit d’une investigation sur la marée.

E.D. : Le film s’ouvre sur une espèce de reflet sur l’eau qui est une image tout à fait commune, bien que transfigurée par l’usage du timelapse. Il passe ensuite à un plan fixe d’un grand rocher, avant de s’attarder au détail d’une algue agitée par la marée.

E.L. : J’ai connu David avant que le cancer ne l’emporte, mais c’est surtout sa femme qui m’a confié les détails de son œuvre après cet évènement. Le film a été construit, après sa mort, par Stefano Canapa et Guillaume Mazloum, qui ont récupéré les rushes et déduit la structure du film à partir des notes que David [Dudouit] avait laissées. Il n’y a actuellement que 2 films signés par David, mais il reste encore quelques rushes à exploiter, et il est question de s’en occuper en temps voulu. Il y aurait au maximum 3 ou 4 films. David Dudouit n’a pas tant filmé, mais je me souviens l’avoir croisé à l’Abominable 4 alors qu’il revenait de Bretagne. Ses films relèvent vraiment de la performance, c’est-à-dire que c’était un fou. Il passait des journées entières au milieu de la tempête à tourner image par image. Il finissait trempé et exténué. Le tournage était pour lui une expérience physique, sportive, radicale et extrême.

E.D. : C’est assez proche de l’expérience de Philippe Cote qui partage aussi un intérêt pour les paysages bretons. Chez Cote, il y avait aussi un goût prononcé pour le trajet, le déplacement. Il partait sans idées ni préconceptions. Il se promenait avec sa caméra super 8 pour aller filmer sur l’Etna ou sur des îles en laissant la caméra être impactée par les éléments naturels, par l’eau, par les gouttelettes, par la buée. Le plus fascinant chez ces cinéastes, c’est cette manière d’être complètement immergés dans les éléments.

E.L. : Pour rebondir sur cette idée d’interaction avec l’environnement, dans 16 mm (2008-2011) de Daniel Steegmann Mangrané, la ligne droite que suit la caméra nous pousse à nous demander comment c’est possible qu’on ne percute pas une branche ou une feuille. Le mouvement de la caméra implique un rapport très particulier à l’espace.

S.B. : Je suis content que vous évoquiez l’idée de chemin et de mouvement. Dans le livre, il est également question des travaux d’Alexandre Larose ou de Jacques Perconte, deux cinéastes qui transforment l’idée de traversée. Dans un cas comme dans l’autre, le point de départ est une marche le long d’un chemin : chez le premier, c’est la surimpression qui transforme ce déplacement ; chez le second, c’est une altération numérique des pixels.

E.L. : Le film Brouillard #14 de Larose (2008-2015) contient une quarantaine de superpositions, si bien qu’il devient la synthèse d’une répétition et de ses nuances puisque chaque itération du mouvement présente de petites variations. Le film est le fruit de nombreuses balades étendues sur une quinzaine de jours. Le cinéma est un outil de synthèse remarquable.

E.D. : L’idée de déplacement m’évoque la démarche de Philippe Cote, qui utilisait une caméra super 8. Ce type de dispositif assez léger est propre au cinéma expérimental comme il permet une grande mobilité rendant l’idée de déplacement possible. Mais il ne s’agit pas ici d’un déplacement au sens d’une exploration d’un ailleurs ou au sens d’une conquête. On parle plutôt d’une dimension déambulatoire de l’art, de la marche et de sa poésie. Ça rejoint la notion de promeneur solitaire chez Rousseau, ou encore de l’éloge de la marche de Thoreau. Je crois qu’il y a une génération de cinéastes en France, dont fait partie Emmanuel, qui a mis le déplacement au centre de leur pratique pour réfléchir le monde à l’ère de l’anthropocène.

E.L. : Sur la question de la nature, c’est possible que nous ayons collectivement réfléchi l’idée d’habiter le territoire, de le découvrir, le parcourir. Mais cette question du déplacement est très ancienne dans le cinéma. Ce qui a changé, c’est sans doute l’espace exploré. Nous ne traversons plus les villes ou les chemins de fers, mais essayons, au contraire, de sortir de ces espaces urbains.

S.B. : Il y a le déplacement des corps, mais aussi les mouvements initiés par la caméra en elle-même. J’ai été frappé par le travail sur différentes échelles dans les films que vous avez présentés. Dans Sound of A Million Insects, Light of a Thousand Stars (Tomonari Nishikawa, 2014), l’impact des radiations sur la pellicule explore un monde microscopique tandis que le travail de tirage contact chez Kelly Egan implique un rapport d’échelle 1.1 entre le film et la nature qui y est directement imprimée. Puis, le grand angle utilisé dans Proximity de Inger Lise Hansen capture un espace qui semble élargi par la caméra. J’ai le sentiment que ces films dialoguent ensemble et montrent la nécessité de penser la nature sur plusieurs échelles, de l’atomique jusqu’au cosmique. Par ailleurs, le celluloïd en tant que support chimique d’images a une dimension microscopique. Mais le film est aussi une réduction et un agrandissement du réel par le jeu de la lentille qui capture le monde sur un espace de 8, 16, 35 mm de large avant d’être agrandi par la lentille du projecteur pour remplir l’écran de la salle. Si j’évoque ce parallèle, c’est que j’aimerais vous entendre sur ce rapport qu’entretient le film avec la nature, c’est-à-dire sa nécessité d’être abordé sur différentes échelles pour en comprendre le fonctionnement. Et, pour aller plus loin peut-être, ce regard multiple ne serait-il pas nécessaire pour penser l’anthropocène ?

E.L. : À la fois sur la question de l’espace, mais aussi sur la question temporelle, il y a un temps imperceptible à l’échelle humaine : celui des changements géologiques. Quand on parle de la création de la Terre, il y a plusieurs centaines de millions d’années, on emploie des nombres que l’esprit humain peine à se figurer, et le cinéma est en mesure d’en rendre compte en manipulant le temps, comme nous le mentionnions plus tôt. La question de l’échelle, quant à elle, est très importante dès lors qu’on veut porter un regard décentré sur le monde qui nous entoure. On ne peut pas se passer d’une vision cosmogonique, celle que nous offrent les instruments scientifiques comme le microscope, par exemple, ou de cette faculté de pouvoir zoomer à l’intérieur des images et de montrer la matière comme on ne pourrait pas l’observer avec nos yeux.

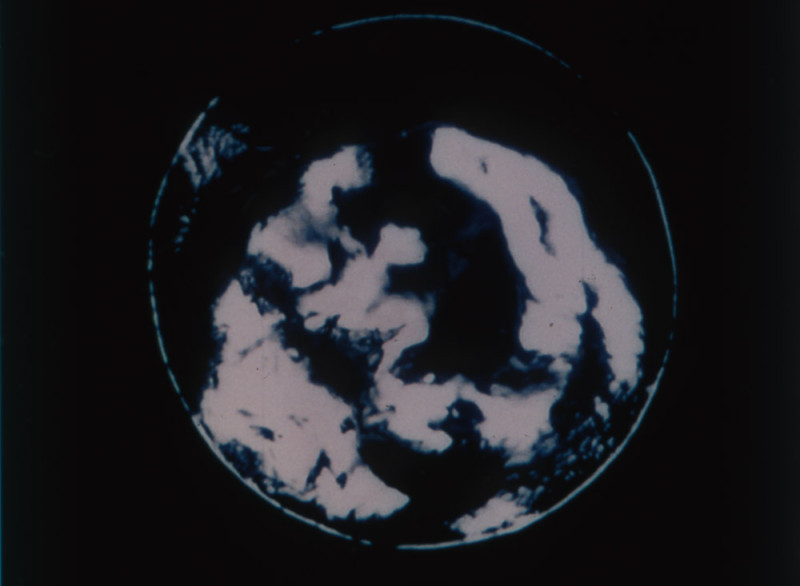

E.D. : Dans les pratiques liées à la matérialité du support, aux expérimentations chimiques, il y a un peu un rêve d’alchimiste. La surface du film rend possible l’observation d’interactions bactériales comme si on regardait à travers un microscope la vie en train de se produire. Dans le film Per une Selva Oscura (2022), Emmanuel parvient à superposer plusieurs échelles. La séquence d’ouverture est ainsi un lent zoom vers un cercle qui a l’aspect d’une étoile en mouvement. En se rapprochant, on fait l’expérience extrême d’une vision macroscopique vers une vision microscopique, d’une vision presque au télescope jusqu’à une vision au microscope. Pour ce faire, il a filmé les reflets de l’eau au fond d’un puits, et ses reflets qui apparaissent au départ comme un tout petit cercle au centre de l’image qui s’agrandit progressivement jusqu’à devenir ce qui ressemble au viseur d’un microscope où l’on observe la vie bouger.

E.L. : C’est une manière d’essayer d’appréhender ces degrés de réalité là.

E.D. : On trouve aussi cette dynamique chez Karel Doing dans Wilderness Series (2016) qui partage avec Emmanuel un entourage familial lié aux sciences. Le père d’Emmanuel est physicien et travaille sur les nanoparticules, alors que celui de Karel est botaniste : il a été le premier à réaliser une cartographie de la flore australienne. La compagne du cinéaste est elle aussi biologiste. Ces personnes ont très certainement participé à développer son intérêt pour le microscopique.

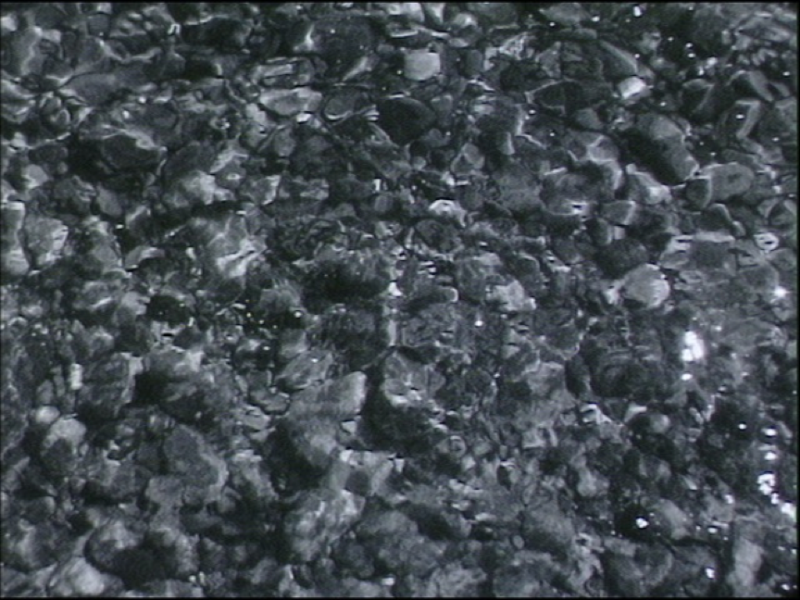

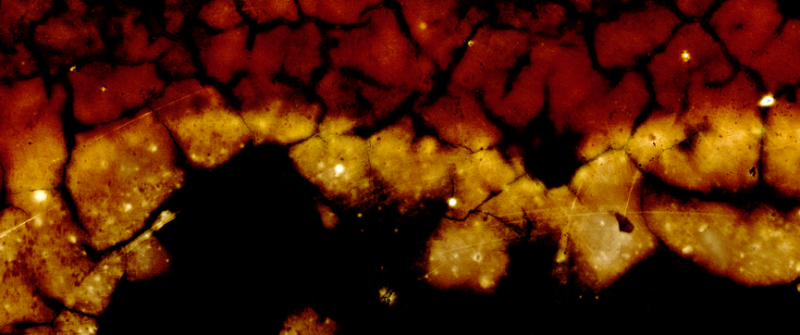

Dans Wilderness Series, il emploie la technique du phytogramme, qui consiste à collecter des éléments organiques, et à les poser sur une pellicule 35 mm pour voir comment ils interagissent avec l’émulsion. Il s’agit ainsi d’une suite d’études élémentaires qui portent des noms qui font des analogies avec le corps humain comme Brain, Skin, etc. Il propose d’appeler cette pratique-là l’organigramme, et l’apparente à l’idée de « faire pousser des images », comme si la pellicule était une surface à cultiver. Donc, ces pratiques directes sur la pellicule amènent jusqu’à faire pousser les images.

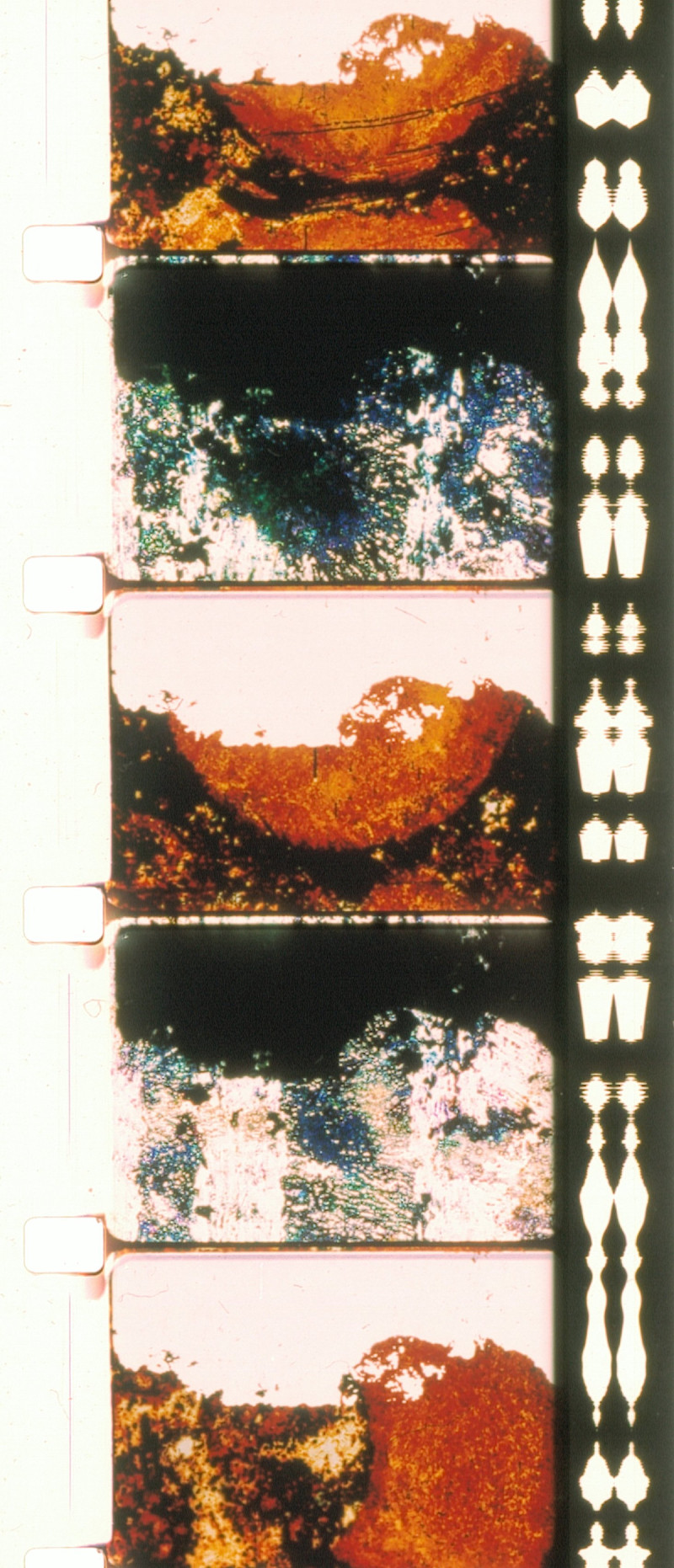

Sound of A Million Insects, Light of a Thousand Stars (Tomonari Nishikawa, 2014)

Wilderness Series (Karel Doing, 2016)

Per une Selva Oscura (Emmanuel Lefrant, 2022)

S.B. : Pour conclure, je voudrais revenir au livre et à sa véritable volonté de faire dialoguer les images sur deux axes. Le premier, c’est de réunir des pratiques qui ont pu être mises en opposition dans certaines histoires du cinéma, entre travail structurel, travail microscopique ou altération physique de la pellicule, en prenant cet angle en biais du rapport à la nature. L’autre axe, qui rejoint une logique de programmation chez Light Cone, c’est l’idée de ne pas penser le cinéma expérimental de manière téléologique. Vous connectez ainsi des pratiques séparées de 50 ans. J’aimerais vous entendre sur cette volonté de penser le cinéma expérimental par un biais qui permet de réunir plusieurs pratiques et périodes.

E.L. : J’ai aussi envie d’ajouter une approche à la fois présente dans le livre et dans la programmation à Light Cone : celle de réunir des pratiques à une échelle internationale. On est très attaché à l’idée qu’il n’existe pas de frontières. Dans nos collections, il y a des écoles, bien sûr, comme l’école québécoise, par exemple. Il y a des foyers de production qui sont importants, mais ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les films et les débats qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Donc, à la fois dans les contributions, les auteurs et le corpus de films, on parcourt le monde entier dans le livre sans se focaliser sur des écoles françaises, anglaises ou américaines.

E.D. : Ce que tu évoques ici, j’aurais aimé plus le développer dans l’introduction de l’ouvrage. J’avais commencé à travailler sur une généalogie ou, en tout cas, sur une forme d’Atlas des pratiques reliées dans une approche synchronique. Dans l’histoire contemporaine du cinéma expérimental, il y a des réactivations de pratiques pionnières au niveau de la matérialité. Par exemple, les pratiques et les techniques contacts réactivent des techniques photographiques de la première moitié du XIXᵉ siècle.

E.L. : Chez Esther Urlus, on trouve beaucoup cette question de réactiver les techniques anciennes. Ce que tu dis est très vrai et ça induit cette transversalité que tu évoques à la fois historique et formelle, centrée sur les courants esthétiques.

E.D. : Esther Urlus va complètement à contre-courant du tournant numérique qui imposerait un impératif de nouveauté où il faut toujours un capteur plus performant que le précédent. Elle s’oppose à cette idéologie en travaillant l’émulsion à la manière des pionniers. Elle a étudié des manuels d’émulsion fabriquées dans les années 1930. Elle pose ainsi une question simple : cette perspective historique n’ouvrirait-elle pas un horizon encore plus grand que d’être à tout prix dans le contemporain ?

E.L. : C’est également une démarche de conservation des techniques où le savoir-faire doit absolument être maintenu et transmis aux générations futures à l’opposition de cette course technologique frénétique.

E.D. : Le large éventail de pratiques évoquées dans le livre, allant de la pellicule au numérique, se réunit autour d’une attention à la manière dont les techniques pionnières ont eu besoin d’être réactivées pour révéler un horizon qui ne l’avait pas été jusqu’alors.

E.L. : J’aime vraiment l’idée que les différents médiums autour de l’image en mouvement peuvent cohabiter. Les progrès technologiques n’effacent pas le travail qui précède. On ne veut pas enterrer les techniques, contrairement à ce qu’on essaie de faire avec la pellicule.

E.D. : Et peut-être pour finir sur la question des liens continus entre différents cinéastes ou différents contributeurs et contributrices, c’était important pour moi de décloisonner la recherche.

E.L. : On voulait s’affranchir de toute forme de dogmatisme, ouvrir la réflexion à l’anthropologie de la nature et pas seulement au cinéma. Il s’agissait également de faire appel à des gens qui n’écrivent pas nécessairement sur le cinéma pour faire dialoguer les différentes expertises.

Notes

- « LIGHT CONE est une association à but non lucratif dont l’objectif est la distribution, la connaissance et la sauvegarde du cinéma expérimental dont elle s’attache à assurer la promotion en France et dans le monde. » extrait du site de Light Cone : https://lightcone.org/fr.. ↩

- “The Critical Media Lab was founded in fall of 2021 to provide scholarly, critical, and creative resources for faculty and students working in documentary arts and multimodal anthropology.” extrait du site du CRITICAL MEDIA LAB : https://criticalmedialabmcgill.com/.. ↩

- Le programme projeté à Montréal peut être consulté sur le site de Light Cone : https://lightcone.org/en/news-786-expanded-nature-focus-emmanuel-lefrant-a-montreal. ↩

- « L’Abominable est un laboratoire cinématographique partagé. Depuis 1996, il met à disposition de cinéastes et de plasticiens les outils qui permettent de travailler les supports du cinéma argentique : super-8, 16 mm et 35 mm. » – description disponible sur le site de l’Abominable : https://www.l-abominable.org/.. ↩