56 UP, LE MYSTÈRE CENTRAL DE LA VIE

Le projet documentaire 7 up !, qui a débuté en 1963 et dont les plus récents épisodes ont été diffusés le printemps dernier à la télévision anglaise, constitue une des entreprises les plus fascinantes de l’histoire du petit écran. Dans sa mouture originale réalisée par Paul Almond, il s’agissait de présenter 14 jeunes garçons et jeunes filles, tous âgés de 7 ans mais d’origines sociales fort diverses, avec l’intention très claire d’illustrer les effets du système de classes prévalant en Angleterre à l’époque. En soi, l’idée était excellente et le résultat, bouleversant de vérité, d’une beauté formelle et d’une intelligence rares. Mais le coup de génie, on le doit à Michael Apted – jeune assistant de Almond en 1964 – qui aura l’idée de poursuivre l’entreprise en rencontrant à nouveaux les participants tous les 7 ans (ils ont aujourd’hui 56 ans), offrant ainsi le portrait en acte d’une génération, une sorte de « journal de l’époque » à la fois intimiste et collectif, un véritable travail d’ethnologue dont les prémisses politiques ont peu à peu fait la place à des considérations existentielles plus larges qui donnent au projet sa respiration propre et une amplitude artistique exceptionnelle, sans pourtant que la réflexion sur les iniquités ait perdu un iota de sa pertinence.

Les participants

Le titre de l’émission est inspiré d’une phrase de Saint Ignace de Loyola – « Donnez-moi un enfant jusqu’à sept ans et je vous donnerai l’homme » – qui résume bien l’esprit du projet. Il est probable que Loyola avait plutôt en tête la dimension spirituelle de l’être humain quand il a formulé cette maxime, mais force est d’admettre qu’elle résume fort bien la question des classes sociales, et tout particulièrement le problème de la prédestination liée à l’origine socio-économique. La situation en Angleterre est à ce titre notoirement plus sombre qu’en Amérique, avec des perspectives de mobilité sur l’échelle sociale assez réduite, et la série qui s’étend maintenant sur 49 ans tend à le démontrer, même si la deuxième moitié du vingtième siècle apparaît comme celle qui a vu les plus grands changements en cette matière. Les enfants des classes laborieuses sont pour la plupart restés toute leur vie dans de petits emplois mal rémunérés et peu gratifiants, et il est particulièrement remarquable que presque toutes les filles pauvres se sont mariées très jeunes et l’ont ensuite regretté. Ceux qui ont étudié à Oxford ou dans d’autres grandes universités, sans grande surprise, fréquentaient déjà à sept ans des écoles prestigieuses (boarding et prep schools, dans le jargon anglais), dont un qui affirmait même à cet âge précoce apprécier la lecture du Financial Times !!

Certes ce type de conclusions est intéressant, mais la série documentaire amène, au fil du temps, un autre éclairage plus précieux encore. Roger Hebert, le célèbre critique du Chicago Sun-Times qui a dit du projet qu’il « pénétrait jusqu’au mystère central de la vie » – suggère très justement qu’au-delà de la question de l’injustice sociale, le film révèle surtout l’inégalité des hommes face au bonheur. Le film fournit en effet l’exemple de Brice et Peter, tous deux enseignants au primaire ; alors que le premier est un idéaliste convaincu qui use de son diplôme en mathématiques à Oxford pour se trouver un emploi dans une école d’un quartier défavorisé et parle avec enthousiasme de son travail auprès des jeunes, le second est amer, démotivé et parle surtout du faible salaire qu’on le paie pour le même genre de boulot. Tout est dans le regard que chacun pose sur son existence, et le fait de suivre ses propres inclinaisons, en d’autres mots « faire ce qu’on aime », semble plus déterminant que la position sociale quand vient de temps d’évaluer le « bonheur relatif » de chacun. Tel apparaît la sobre – et noble – leçon de la série.

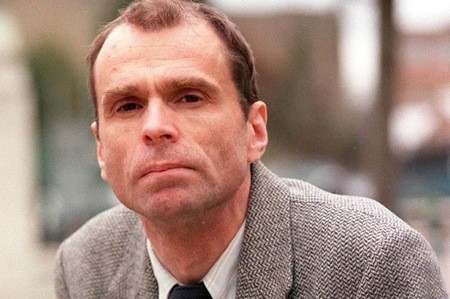

Tony

Le documentaire distille une émotion certaine, et vraie, difficile à expliquer peut-être parce qu’elle reste diffuse, jamais forcée, et qu’elle naît souvent des sentiments que provoque la juxtaposition d’images de la même personne à différents âges de la vie, aidés en cela par un montage invariablement brillant. Un courte scène de 49 up illustre bien cela : on y voit d’abord Neil sur sa bicyclette, dans la campagne anglaise verdoyante et baignée d’une extraordinaire lumière, cependant qu’on l’entend en voix off tenter une explication du sens de la vie ; lui, Neil, le jeune garçon plein de verve à 7 ans mais devenu SDF à 28 ans parce que souffrant de maladie mentale, raconte comment la vue d’un papillon alors qu’il prenait un bain de soleil lui a révélé la beauté et la force des différentes formes de vie, dont le destin se résume, possiblement, à être ce qu’elles sont, tout simplement. Alors qu’il prononce ces paroles (« the butterfly delighted just to be itself, opening and closing his wings »), le réalisateur insère des images de Neil à 7 ans, probablement en classe de gymnastique ou dans la cour de récréation de son école, ouvrant et fermant les bras à la manière d’un oiseau ou d’un papillon, justement. Le contraste du noir et blanc et de la couleur, l’improbable et superbe correspondance entre les paroles de l’adulte bientôt quinquagénaire et le geste de l’enfant, la lumière anglaise surréelle résument à merveille la filiation proprement esthétique qui lie ici l’image aux questions du temps et de la vie.

Jamais à ma connaissance un documentaire s’est approché à ce point du cœur de l’existence humaine, révélé comme il se doit à travers le langage – les entretiens occupent une place congrue dans chaque épisode – et porté par l’inéluctable sentiment du temps qui passe. Et cette émotion ressentie devant la fugacité des choses, l’espèce de serrement qui nous vient face à la perspective de la mort nous sont communiqués avec tant de grâce, une beauté si immédiate et dépourvue d’artifice qu’on ne peut y rester insensible.

Neil à l’approche de la cinquantaine