Rejoindre la majorité

Oui, parler avec les gens me donne envie de dormir. Seuls mes amis imaginaires, appartenant à un monde spectral, seuls les entretiens se déroulant en rêve possèdent pour moi une réalité véritable et un juste relief, et l’esprit se trouve aussi présent en eux qu’une image dans un miroir. — Pessoa

L’emplacement que désigne l’agent immobilier est un terrain vaste, abandonné depuis tout juste 5 ans. Un chauffeur d’autobus s’y est enlevé la vie, explique-t-il à l’étudiant, c’est ce qui a fait chuter le prix de vente. Une volée de fleurs dispersées par le vent souligne l’anniversaire fatal. Les déchets s’abreuvent dans une flaque d’eau brune, le soleil y trempe ses plus belles bagues, un fil électrique traine du ventre. L’asphalte, elle est très malade, ses plaies enfantent la salicaire et l’herbe indésirable, le lieu est maudit, de dire l’étudiant, comme une clinique sans rendez-vous pour les oiseaux de quartier. L’étudiant d’ailleurs donne un coup de pied dans une carcasse. Elle rebondit, la carcasse, comme le ferait un ballon mou, puis, se découvrant tout à coup un dos et des ailes poussiéreuses, la carcasse se décourbe, s’accroche au vent et s’envole.

— Je ne comprends pas, de dire l’agent immobilier.

— Il se trouve que la carcasse était une caille, une caille fort peu convaincante, de répondre l’étudiant.

— Ça, j’avais compris, de répliquer l’agent immobilier. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi est-ce qu’on veut construire un cinéma ici ?

— Ah oui ! En fait, j’ai vu des images et ça ressemble à un gros ventre et non à un cinéma.

— Un gros ventre ? questionne l’agent immobilier.

— Oui, c’est ça. De l’extérieur, le cinéma, qui est plutôt une grosse bulle, ressemble à un gros ventre.

— Je ne comprends toujours pas. Pourquoi est-ce qu’on voudrait construire un gros ventre qui se prend pour un cinéma et qui est en fait une grosse bulle ?

— Il n’y a rien à comprendre, de trancher l’étudiant.

— Non ? Mais j’aimerais comprendre : pourquoi est-ce que ce gros ventre sera construit ? insiste l’agent immobilier.

— C’est pour présenter un film, de répondre l’étudiant. Un seul. C’est la première fois qu’il sera présenté. C’est un film de ce réalisateur excentrique, Seijun Suzuki.

— Seijun Suzuki ! Mais je croyais qu’il avait été à tout jamais banni.

— Il faut croire que non. Mais il parait que ce film est tellement mauvais et incompréhensible que personne n’ose le projeter.

— Personne ! de s’exclamer l’agent immobilier.

— Oui ! C’est pour cette raison que Genjiro Arato…

— Qui est ce Genjiro Arato ?

— C’est le producteur et c’est lui qui fait construire cette grosse bulle qui est en fait un cinéma qui ressemble à un gros ventre.

— Mais si le film est mauvais et incompréhensible, pourquoi est-ce que ce Genjiro Arato dépense de l’argent pour le projeter ?

— Mon cousin, de répondre l’étudiant, qui est en train de traduire le Seigneur des Anneaux en japonais…

— Attends, qu’est-ce que c’est que le Seigneur des Anneaux ? de questionner l’agent immobilier.

— Un grand roman anglais qui raconte l’histoire de différentes races, toutes plus racistes les unes que les autres, en particulier les Elfes, des méga-racistes, qui doivent s’unir afin de vaincre un méchant qui veut punir la Nature et devenir le Dieu d’une race encore plus raciste que toutes celles qui devront surmonter leur racisme et s’unir pour le vaincre.

— C’est un sujet très japonais, d’admettre l’agent immobilier, mais c’est quoi le rapport ?

— Bon, ok, oui, enfin, il dit, ce cousin, que Suzuki a berné le Japon. Il dit qu’il s’est fait passer pour un ouvrier, qu’il a raconté pendant 10 ans des histoires de couteaux, de putes et de yakuzas, mais que dans son ventre, Suzuki a caché une bille, elle est petite cette bille, elle est rouge aussi et elle a un instant régné sur le domaine du rêve et s’est tenue en équilibre sur cet instant qui n’était rien de moins que le seuil du monde des esprits.

— Ah ! Une bille précieuse !

— Oui ! Et Suzuki peut maintenant raconter le voyage qu’il a fait grâce à cette bille.

— C’est ça que raconte le film qui sera présenté dans le gros ventre ?

— Oui !

Cette conversation a lieu la veille de la construction dudit gros ventre, en 1980. Aucune pelletée de terre, grues, tracteurs, seulement le génie de l’audace, quelques camions et une poignée de travailleurs œuvrant dans les ombres de la tour de Tokyo. Une tour que les Occidentaux se plairont à comparer à la tour Eiffel et que les cinéphiles, cette race maudite, associeront aux souvenirs de nombreux films de monstres et de totale destruction. Zigeunerweisen de Seijun Suzuki est projeté pour la première fois le 10 avril 1980. C’est dans le gros ventre qu’a lieu cette projection. Le film y sera présenté pendant 22 semaines et vu par environ 56 000 spectateurs. Pour les décideurs et les distributeurs de l’époque, qui qualifièrent l’œuvre de bouette ténébreuse, ce chiffre est un signe qui tient du mystère et du miracle. Et le succès ne s’arrête pas là. Contre toute attente, Zigeunerweisen remporte même des prix ! Suzuki va même en chercher deux ou trois à la barbe de Kurosawa qui offrait au monde, cette année-là, l’épique Kagemusha. Le succès est inespéré, grave, il pourrait mettre l’industrie en danger, l’industrie chancelle. Une bouche qui se dépose sur la maison pour la faire revivre, c’est ça. La bouche est pleine du souffle et du feu. Et en se posant sur la maison, elle fait résonner dans les corps qui l’habitaient le pouvoir secret de l’art. La maison ne conserve de sa vie ancienne que son adresse et ses fondations. Le reste est âme et fantôme. Mais de notre côté du monde, aujourd’hui surtout, on a tout oublié de ses tremplements et l’impression est que le Zigeunerweisen n’est pas arrivé à résonner au-delà de l’énigme de sa fortune et d’une certaine politesse, butin de l’estime et de l’audace. Comment expliquer par exemple son absence lors des rétrospectives célébrant le décès de Suzuki ? On dira que Zigeunerweisen n’offre pas une vision du Japon qui est, pour un Occidental, très commode. Dans tout ce qui y frise l’abstraction et qui accueille l’ennui, car comme de fait, ne pas comprendre inspire souvent l’ennui plutôt que la curiosité, devant le Zigeunerweisen, vous aurez hélas peut-être eu l’impression de devoir accrocher votre raison au vestiaire pour espérer quand même qu’elle se laisse appâter par la lenteur et le grivois, deux ingrédients ici en omelette avec l’étrange. Ce serait dommage, mais c’est un chemin qu’il n’est parfois pas inutile d’emprunter. Pourtant, ne taxez pas Suzuki de sombrer dans l’exotisme, malgré son succès relatif, il faut savoir que Zigeunerweisen demeure déroutant même pour les Japonais. Sa version de l’ère Taisho (1912 à 1926) n’a rien d’un rendez-vous élégant avec l’histoire, l’affaire, qui n’en est jamais une, ne tombe pas non plus dans les pièges du folklore, ce n’est pas un règlement de compte avec le passé, de la nostalgie décorative pour mieux dire l’intuition intellectuelle, ou encore, un hommage à la littérature érotique, au pire, voyez-y une reconstitution historique insolente et infidèle et un film de fantômes crépusculaire. Rien de tout cela ou pas tout à fait ? L’œuvre d’un maître, plus concrètement, une œuvre très mystérieuse et impénétrable et pourtant qui se laisse pénétrer par le rêve, la douceur, l’illusion et la décadence. Je dis se laisser, et j’utilise ce verbe pronominal, car c’est un peu l’impression qu’il nous donne le Zigeunerweisen, soit, de se laisser rencontrer, de se laisser réfléchir, de se laisser vivre et aller, de se laisser, comme on dit, mûrir la poire, de se laisser aussi dans l’ombre et dans la rigueur avec tout ce qui peut tenir debout dans une prière. Il y a Rachel DiNitto, une championne du Japon, qui avance même que la conception de Suzuki de l’ère Taisho nous documente peut-être davantage sur les années 80 que les années 20. À ce qui est déjà un mélange bien épais s’ajouterait en souterrain le triomphe du commerce sur la création, la vacuité du miracle économique, la décadence des élites, la gangrène qui pousse partout, l’écorce toujours plus vigoureuse du mandat sentimental de l’art, et tout ce qui fuit la guerre commerciale du cinéma, c’est-à-dire, ce qui en viendra à se cacher dans les bibliothèques et dans la poussière des universités. Bref, à chacun ses années 80, tout ça pour dire quoi, sinon qu’il faut se méfier de cette promptitude à loger le Suzuki dans une case. Revenons sur les faits, gentils. Après La Marque du Tueur en 1967, Suzuki est congédié par la Nikkatsu. Un procès retentissant qui durera environ 3 ans endommage sa réputation. Malgré sa victoire juridique, Suzuki est persona non grata de l’industrie cinématographique. Il faut également prendre en compte que l’hégémonie des studios s’amenuise. En 1977, il fabrique un film de golf, Histoire de mélancolie et de tristesse, c’est le film qui passe dans le beurre. Il attendra ensuite, aussi décoiffé qu’un orage qui hiberne, et ça, jusqu’à ce que plus personne ne l’attende. En 1980, il fait son deuxième retour. Ses histoires tiraient jusque là leur jus dans ce que la production cinématographique offrait de plus sécuritaire. Le cinéma de genre. Les studios existent pour plaire et répondre à une demande. La spécificité du studio ne se décline que rarement ou jamais dans l’audace. Elle se décline dans le cinéma de genre. Cela explique ceci. Avec 30 ans de métier dans le cœur et dans la tête, à la barre d’un premier film indépendant, Suzuki se retrouve tout à coup décideur et créateur. L’indicateur le plus immédiat de sa liberté nouvelle est la durée du film. À 144 minutes, il est le plus long de tous ses films. Zigeunerweisen raconte bien des histoires, mais d’abord, après une discussion concernant un disque du compositeur Sarasate, le nœud principal de l’intrigue tiendrait dans le mystère de cet enregistrement, il y a bien sûr le charbon qui propulse le train, ce train déchirant en deux la verte campagne, il y a aussi un crabe qui se cache dans un vagin et plus loin, un vœu comblant la volonté secrète des fantômes et leur influence sur les vivants. Commençons par ce train qui mène à ce crabe. Les deux font les frais d’effets spéciaux qu’on dira aujourd’hui désuets. Le vieux train collé sur le paysage vise à traduire une impression de vérité historique. Nous sommes dans le Japon d’avant, ère Taisho, la mission malcommode des objets, c’est de le dire à chaque scène, et autour d’eux le créateur se réchauffe, car si le crabe est propulsé du vagin de la femme par le rêve et le mystère, c’est pour que le créateur déjoue notre attention et parle liminairement de la vie intérieure, substance tapissée de rouge, rouge sang et rouge crabe, même galette. La galette est indémodable. Les effets spéciaux suggèrent tout cela, voyez, la musique inquiétante aussi.

Suzuki disait qu’un film dans lequel figure une chasse au sanglier ne peut pas être complètement à proscrire. Il le disait à la blague, sûrement, dans une de ses nombreuses entrevues où il semble se donner le devoir d’être joueur et cryptique. Y a-t-il un sanglier dans son œuvre ? Pour l’instant, je ne crois pas. Mais l’instant est pavé d’embûches et je me méfie. Quand le cinéma fait l’éloge de la coïncidence, ou du moins, en est son allié, c’est parce qu’il s’inscrit avant tout dans l’imaginaire. Dans la mesure où la coïncidence n’a pas de motifs sentimentaux, qu’elle ne baigne pas dans la cuvée du rapprochement mielleux et facile, alors seulement, je pense que la coïncidence devient pure et suspecte et tout en souscrivant au réel, on peut alors dire qu’elle appartient tout à coup davantage au monde du mystère, du rêve et de l’illusion, car finalement, si ce train mène au crabe, c’est également et surtout pour favoriser le circuit d’une improbable coïncidence. Le professeur Aaochi sort du train, fait une promenade en bord de mer et croise par hasard son ancien collègue Nakasago.

Nakasago déguste un blé d’Inde avant de se livrer à un furieux combat afin de défendre son innocence. Il est accusé du meurtre d’une femme, femme repoussée par la mer, femme qui expulse des crabes de son vagin. La coïncidence donne la permission au récit de se déplier et faire entendre son jeu. L’histoire sera d’abord celle de l’amitié entre ses deux professeurs. À l’époque de la Nikkatsu, Suzuki a souvent raconté le destin des étudiants, à l’ère Taisho, des étudiants qu’une autorité oppresse de symboles ponctuels qui se manifestent à travers le conservatisme des adultes et la rigidité des systèmes. J’ai même tenté un article un peu tout croche sur le sujet. Ici, comme pour ajuster ou compléter le portrait, le nuancer aussi, il choisit de mettre en scène que des professeurs. Vous ne rencontrerez aucun élève dans le Zigeunerweisen. Cela dit, si Nakasago l’a été, professeur, il est clair qu’il ne l’est plus. Après la coïncidence qui annonce les retrouvailles, posant les bases d’une trame plus fantastique, on en vient vite à ce dialogue entre le professeur Aaochi et Nakasago. Ils discutent, pour une deuxième fois, d’un enregistrement particulier de la pièce Zigeunerweisen, une composition de Pablo de Sarasate datant de 1878. Le dialogue, Suzuki et son scénariste, Yôzô Tanaka, l’ont piqué à une nouvelle de Hyakken Uchida. 1 Je dis « piqué » parce que la nouvelle de Uchida n’est pas mentionnée au générique du film. Il est vrai qu’il ne s’agit pas d’une adaptation, mais il est également vrai que sans l’œuvre d’Uchida, plus précisément cette nouvelle, mais aussi Chapeau melon 2 , dans laquelle figure un professeur Aaochi beaucoup plus drôle, expressif et burlesque que celui de notre film, le Zigeunerweisen de Suzuki n’existerait tout simplement pas. Maintenant, ce dialogue…

— As-tu dit quelque chose ? de demander le professeur Aaochi à Nakasago.

— Non, de répondre ce dernier.

— Étrange. Tu n’as rien entendu ? J’ai entendu une voix.

— Mais c’est la voix de Sarasate. Pendant l’enregistrement de sa composition, il a passé un commentaire qui a été enregistré en plus de la musique. Au départ, on a cru à un défaut dans l’enregistrement. Or, aujourd’hui c’est précisément ce qui fait la célébrité de cet enregistrement.

— Et qu’est-ce que Sarasate raconte ?

— Aucune idée. J’ai pensé que tu saurais.

— Non, je ne suis pas arrivé à discerner ce qu’il dit. Sa voix n’est pas du tout compréhensible. Mais, d’ajouter Aaochi après une longue pause marquée par son hésitation, parlant de voix, j’ai entendu une voix étrange…

Alors débute un flash-back, raconté à la façon d’un rêve, celui de la visite à l’hôpital du professeur Aaochi. Il s’y rendait visiter sa belle-sœur mourante. De retour de l’hôpital, le professeur Aaochi et sa femme savourent un copieux déjeuner lorsqu’une mystérieuse voix interrompt leur conversation. La voix étant à l’origine d’un nouveau mystère, je me souviens alors de celui de La voix sans ombre, film policier réalisé en 1958 par Suzuki.

Ce film raconte l’histoire d’une femme qui a une oreille capable de distinguer jusqu’à 300 voix avec une infaillible précision, cette oreille peut discerner de toutes les voix celle susceptible d’éclaircir un mystère. Car un jour, elle entend un crime dans un téléphone et un autre jour, elle rencontre celui qu’elle a entendu, l’auteur du crime. Son oreille le sait, c’est lui. Le soir, dans le rêve de cette femme qui possède l’oreille incomparable, les voix de l’assassin deviennent des acteurs qui hantent le réel de son rêve. L’appartement est courbaturé, il tousse. Et la maladie de l’appartement consiste à propager dans le rêve de la femme les sons et les bruits du crime. Les caméras empruntent ainsi des trajectoires nouvelles, défiant la grammaire réaliste installée par le récit. La serrure recrache une clé. Les murs se rétractent, ne ménagent plus leur habituelle patience. Voyez comme les murs ne s’affirment que dans les rêves ! Et cette impolitesse, celle des murs naturellement, prend le parti pris des sons. Le spectateur doit y comprendre quelque chose. Ce qu’il comprend, c’est que le rêve est un ressort narratif pour enrober de réel l’horreur de ce qui a été entendu par la femme. Si le rêve permet à Suzuki d’exercer ses muscles, c’est-à-dire, de jouer d’une manière encore plus volontaire avec le temps et l’espace, il ne découle de ce rêve aucune ambigüité. Il s’agit d’un rêve narratif qui sert la progression du récit parce qu’il porte en lui des explications psychologiques susceptibles d’intriguer le spectateur sans le dérouter. L’expert en roman policier, Dunraven, déclare avec justesse que « la solution du mystère est toujours inférieure au mystère lui-même. Le mystère relève du surnaturel et même du divin ; la solution, de la prestigitation » 3 . Dans La voix sans ombre, le rêve est une solution. Il est là pour expliquer les choses.

Dans Zigeunerweisen, l’oreille capable de discerner les voix est absente, elle s’est trompée de film, et sans elle, la solution demeure à l’état de mystère. En ce sens et contrairement à l’exercice policier, la satisfaction est maintenue. Il n’y a pas de solution ! Le mystère, parce qu’il emboite constamment la solution, est préservé jusqu’à la toute fin. Il se cale dans le réel et hérite de la teneur du rêve. Le mystère de la voix n’est pas sans conséquence. Le mystère affirme un dédoublement. Bon, sur ce terrain-là, celui qui consiste à analyser tout ce qui se dédouble, l’étude de mon amie Rachel en fait magnifiquement le décompte. Je le mentionne pour vous dire que je ne m’aventurerai pas davantage dans l’analyse. Rachel y est trop à son aise, elle est une championne du Zigeunerweisen. Mais pour revenir à ladite discussion à propos de Sarasate, si elle est le témoignage du rêve ou de la folie, il n’en est pas question dans la mise en scène, sobre et détachée. Suzuki se contente de montrer l’effroi de Nakasago devant le fait que son ami puisse entendre des voix d’outre-monde. Le rêve est désormais aux aguets.

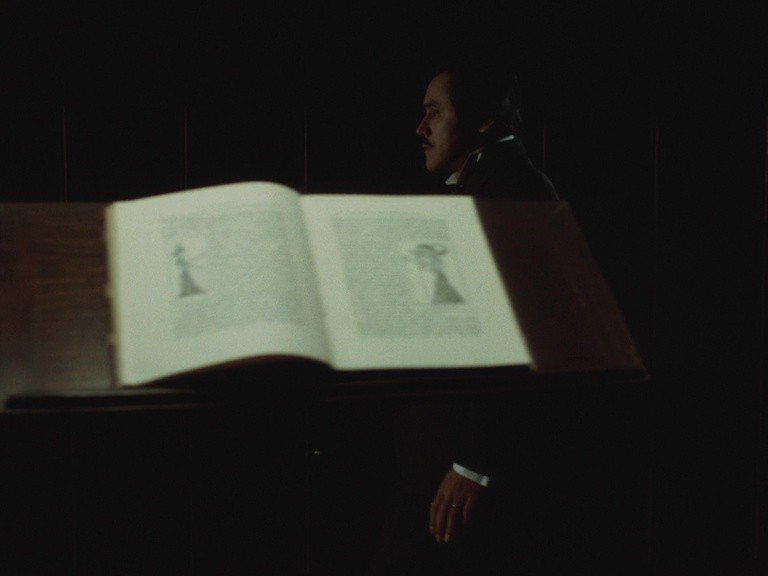

Ailleurs dans ma bibliothèque, Tarkovski met en garde le réalisateur trop prudent qui veut renforcer le rêve à coup d’artifices. Ce brouillard épais filtrant gestes et paroles, la mousse pâteuse qui coule éternellement de la bouche d’un joueur de tennis, le concierge de l’immeuble frappant sur un xylophone son front couvert de mayonnaise. Voilà des rêves qui sont les miens et qui ne se retrouveront pas dans un film. Mais pour Tarkovski, « il y a des aspects de la vie humaine dont l’évocation vraie ne peut être que poétique » et il méprise ainsi les rêves qui se « transforment alors en des palettes d’astuces cinématographiques démodées » 4 . Inutile de vous dire que Tarkovski ne serait pas trop d’accord avec la façon que Suzuki articule le rêve, autant pour ce qu’il en est dans La voix sans ombre que dans le Zigeunerweisen. Car avec Suzuki, la prouesse n’est jamais trop loin de l’artifice, mais si artifice il y a, il ne sera pas souligné, discutablement, il demeurera mystérieux, sans chercher l’explication, il dévoilera certaines choses pour en cacher d’autres, entretenant cette harmonie entre le naturel et l’artificiel qui ne fait jamais état d’une cassure dans l’essence des choses, il s’ouvre plutôt sur leur épaisseur et arrive à réhabiliter le rêve pour en remorquer le reste, ici, suivant la révélation de Aaochi à propos du mystère de la voix, le reste est ce qui survient en s’ignorant. Mais avant le rêve, Aaochi, en narrateur, nous raconte que Nakasago a abandonné sa femme pour errer comme un gitan. À une époque, je m’en souviens trop bien, c’est par cette voix que le rêve d’Aaochi est entré en moi pour se poser sur mes doutes et mes ambitions et m’inventer d’inconvenantes fondations. Tout ça pour dire que j’ai été transformé par le premier rêve du professeur Aaochi. On peut conduire avec ce rêve dans plusieurs directions. Toutes les directions sont bonnes, je le sais, car j’ai souvent tenté d’en emprunter une seule, définitive. Pas possible. J’étais jeune et impressionnable, une si belle époque. Vous le décrire, ce rêve, ce serait grossier. Qui le pourrait ? Et convenablement en plus, si vous voulez bien vous chamailler sur ce qu’on entend aujourd’hui par une écriture convenable. Je pourrais essayer, mais que faire si ma démarche poivre et sel n’arrive pas à vous convaincre ? Je serai malheureux. Car ce que je veux vraiment, mais vraiment ! c’est laisser courir les mots pour les croire s’investir pour vous d’un rôle déterminant, dire la grandeur inflexible du Zigeunerweisen, de ce rêve en particulier, et évoquer dans le théâtre de l’imaginaire ce carrefour lointain de ma mémoire où les images de ce rêve revisité cent fois se sont mariées à mon émerveillement, pour l’occasion, il était gros comme l’incendie que semble y allumer le briquet du professeur Aaochi. Un peu de tenue, un peu de tenue ! Vous verrez j’espère comme c’est spectaculaire, pour vous en offrir une idée, je placerai des images du rêve à la fin du texte, ce sera un début. Tout bien considéré, il est vain d’écrire quoi que ce soit à propos de ce film, de ce film, de ce qu’il a le potentiel d’éveiller. Dans ce rêve, celui dans lequel j’entre avec vous, Suzuki y fait apparaitre un livre. Cela est formidable, car Suzuki le fait apparaitre afin qu’on l’oublie. Hop, reculons d’une minute et arrêtons-nous là où il y a cette marche lente vers une étoile rouge, c’est Aaochi qui marche. L’étoile, elle brille au bout du corridor, perchée à un coin sombre. L’étoile est comme une bille. Aaochi se dirige vers elle, cette destination qui clignote, et dans tout ce flottement rêvé qui donne aux êtres et aux objets une foudroyante fragilité et qui porte la trace de ce qui tantôt se dédoublera, il devient un fantôme, devient de ce qui se soustrait à tout ce qui respire, il en perd l’usage de ses jambes, il flotte comme la brume. C’est là qu’il voit le phonographe et le fameux livre. Il les croise. Ce moment rêvé est le premier, le plus significatif, notamment parce que je l’aurai trouvé émouvant et angoissant. Passons. Le deuxième rêve survient dans une grotte, beaucoup plus tard, et montre un basculement bref dans le domaine des esprits, bref, mais total et ce dernier s’opère du point de vue de Nakasago, ce qui est exceptionnel. Ces renversements arrachent au monde des vivants l’expression d’une impuissance, ils préparent à faire advenir la fin dans laquelle se joueront par le caprice des revenants, l’envie d’un livre et d’une mélodie tzigane.

Juste avant l’étoile rouge, l’incendie et le rêve que je n’ose pas décrire, oui, retournons à ce qui précède le premier rêve, vous retrouvez Aaochi en promenade, là où le vent et la lumière s’accordent en toute franchise. Aaochi voit Sono, la femme de Nakasago, elle vient à sa rencontre. La lumière est celle d’un jour de printemps. Derrière eux, dans la soupe, le vent charge les arbres. Sono est d’humeur inégale, mystérieuse, mais coquette. Les motifs de la visite du professeur Aaochi sont obscurs. Lui-même fait porter à ses gestes un point d’interrogation. Tout à coup, Sono vous prévient d’un risque de pluie. Il tenait un parapluie. Ah ! Elle s’en empare. Et le temps de l’ouvrir et de le soulever au-dessus de sa tête, la lumière s’allonge sur la pierre qui elle, s’abreuve de ce qu’elle a trouvé à boire dans l’ellipse, le temps trouve son élan, mais retient son souffle, le vent se refroidit et se pose dans l’office des arbres, le temps d’un instant, le jour entre dans la nuit, le rêve suit cet instant.

— Il fait déjà nuit, de constater le professeur Aaochi.

Les deux font une courte promenade. Une chanson est susurrée. Le professeur aperçoit un de ses petits ponts arqués qui font la gloire de Kamakura, lieu de tournage et ville célébrée pour son histoire, la pureté de ses plages et la tombe marquée de l’idéogramme du néant, celle de Ozu, qui offre aux aventureux un lieu de recueillement inestimable. Le pont semble anormalement peuplé.

— Que font-ils ? demande Aaochi.

— Ils regardent des feux d’artifice, de répondre Sono.

Les gens — qui forment un nuage sur le pont — sont en fait des fantômes, les fantômes de ceux et celles que le professeur a rencontrés, tous y sont, incluant Nakasago, pourtant ailleurs en mission gitane. On peut alors se dire que nous sommes les sujets d’un rêve qui n’a pas encore commencé. À la maison, cela devient évident, la flamme d’un briquet sert la trouvaille. Que la théâtralité excuse l’artifice, car ce que la femme endosse un instant, c’est le rôle du renard. Cela est très commode, le pelage lui sert d’ailleurs de mouchoir. Elle s’en excuse à peine. Et le renard, à son tour, se sert du feu comme d’une rampe. Il disparait. Le réveil n’arrive jamais non plus. On retrouve le professeur Aaochi, agenouillé, réveillé peut-être, mais en discussion quand même avec Sono, elle qui a le nez dans un bouillon de konjac, cette pâte qui ressemble un peu à des blocs de morve. De cette discussion, un plan m’a toujours perturbé. Il m’a perturbé au point où je lui ai longtemps reproché son existence. Du tourbillon rêvé qui le précède, je sentais que Suzuki trahissait là sa propre adresse, nous donnait un peu trop de lui, de cette part qui étouffe ce qui doit pourtant filer pour être. Je pourrais aussi m’en remettre à Bresson et à Ozu pour le lui reprocher, car ce plan est marqué par un changement de lentille étonnant. Un objectif fisheye est brutalement posé sur la caméra.

Le changement agit à la manière d’un fouet qui claque et qui bourre le visible, sans façon, pour corrompre sa nature. Suzuki est une brute. Je ne savais pas. Je m’en remettrai. Non. Ce ne fut jamais le cas. À chaque fois que je revois le film, ce plan me fouette. En convalescence depuis, je m’en remets aux explications académiques les plus communes. Le changement s’opère pour habiller l’instabilité émotionnelle du professeur Aaochi. Plus poétique, je me dis que c’est à la couleur rouge qu’elle réfère, son instabilité, s’en remettre à elle, la couleur, elle sait où se trouve l’homme, elle a en lui ses continents et ses quartiers. Nakasago, prêtre de la couleur, justement, manifeste son obsession pour les ossements des morts. Est-ce que les os du suicidé arboraient la couleur rouge ? demande-t-il beaucoup plus tard. Le corps passé au crématoire, une cendre rose reste. Rose comme le cerisier en fleurs. À un moment, je ne me souviens plus quand, Nakasago, d’un regard magique qui traverse l’enveloppe corporelle, dit apercevoir de la geisha Oine le squelette appétissant et délicat et sa très probable rougeur.

Dans une grotte, là où rien ne brûle, pour expliquer sa passion pour la couleur de l’intérieur des corps et des os (et des crabes) qui s’imbibe de cette couleur, Nakasago admet à Aaochi être fou, mais que sa folie lui a accordé le privilège de voir au-delà des apparences, de percer l’étrangeté du corps pour vivre en son mystère, celui révélé par les ingrédients qui font la beauté intérieure, ce qui existe au-delà de la chair humaine et Nakasago, moins fou que joueur, exige du même souffle qu’à sa mort, Aaochi hérite de ses os. Il pourrait aussi bien dire que l’homme n’a jamais vu son propre squelette, ne connait rien de ses entrailles, dire : va ainsi me rencontrer pour vrai. À l’homme, la vision de son propre sang est une source d’inquiétude. Imaginez-le voyant son propre squelette. Cette curiosité est reléguée aux livres et à l’imaginaire. De lui-même, l’homme a sorti les meilleures idées, dont celle de Dieu. Il doit tout réintégrer en lui d’écrire Ponge dans ses notes sur l’homme, habiter son mystère pour rencontrer sa fréquence, vivre poliment dans l’équité. Dans un poème de Tranströmer, ce dernier rappelle à celui qui hésite qu’on ne distingue pas le squelette des vivants de celui des morts. Pour Ferron, mourir, c’est rejoindre la majorité. Pour Nakasago, mourir est le signe que le feu sacré de la destruction est allumé, le signe de sa propre survie et il ne s’oppose à rien, les mains tendues comme pour accueillir dans ses paumes l’humidité de la grotte, et plus spécifiquement, son histoire intime, et il attend, il attend pour mourir, dans son cœur le songe usé d’un rendez-vous avec les morts de sa conscience, il rasera sa barbe pour l’occasion et des bougies s’allumeront sous ses pieds.

Ce qui brûle marque le pas de l’achèvement.

Et pour être un maître du feu, rêve.

Mais ne rêve jamais du feu, c’est ce que m’a dit Nakasago.

Ne rêve jamais du feu, car c’est la seule façon d’en demeurer le maître.

Le règne de tes rêves est pur et leur fragilité intacte.

Tu es comme le feu, tu assures le transport et même l’existence de tes rêves.

Et tu seras partout ton propre cimetière.

Notes

- « Airs bohémiens » (titre original : Sarasate no ban, « Le disque de Sarasate »), dans Anthologie de nouvelles japonaises contemporaines tome 2, traduction d’Alain Rocher, « Collection du monde entier », Gallimard, 1989. ↩

- Uchida, Hyakken, Au-delà. Entrée triomphale dans Port-Arthur, traduction de Patrick Honnoré, Les belles lettres, Collection Japon, Paris, 2007 ↩

- Borges, L’Aleph, Abenhacan el Bokhari ↩

- Tarkovski, Andrei, Le temps scellé, 2004, Cahiers du cinéma, p. 83 ↩