Les ruines estivales de Sam Spreckley

(suivi d’un entretien)

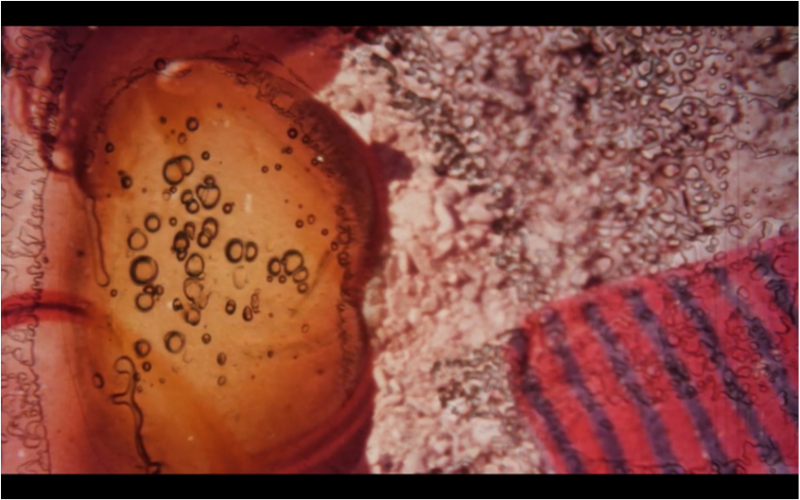

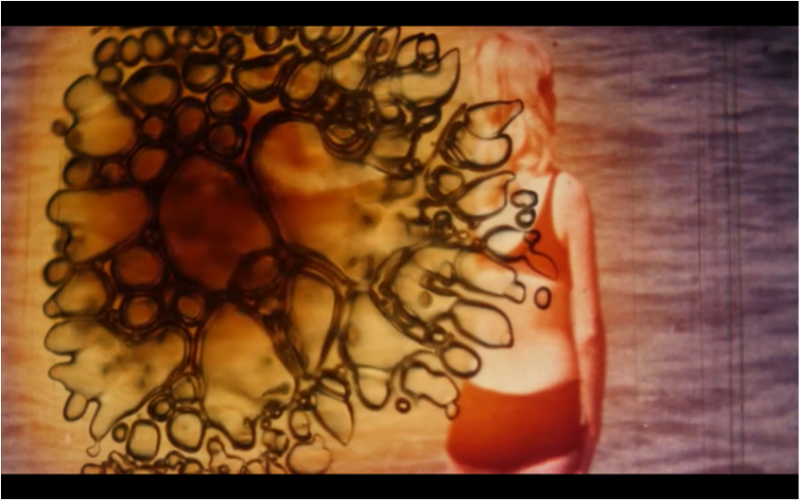

Summer Heat s’ouvre comme une carte postale rougie et vacillante de Bikini Beach, une plage bondée constellée de parasols multicolores. Après quelques secondes de clip publicitaire, les signes d’altération de l’image se multiplient et la bande se met progressivement à crépiter, à gonfler, à produire des bulles comme si l’on venait de la placer sous le feu d’un briquet. La plage, baignée par les rayons d’un soleil estival au zénith, se met en effet à se désintégrer sous nos yeux. Dans ce nouvel environnement thermique – la vague de chaleur évoquée par le titre vient se matérialiser à même la pellicule – le film se ride et se troue dans d’instables bouillons rejouant les remous de l’étendue marine, il s’ouvre sur des images similaires qui subiront le même sort caniculaire et catastrophique, ne laissant que peu de chance à la survie des corps extirpés de leur rythme de baignades. Le matériau initial est alors l’occasion d’observer les processus biochimiques du support, ses battements, sa respiration, dès lors qu’il est exposé à une série de dégradations que la teinte déjà rougeoyante des images semble annoncer. L’artiste écossais Sam Spreckley propose, à travers ces manipulations d’images produites par la Mountain Film Company Production, une réappropriation esthétique de fonte et de liquéfaction inscrivant ces expérimentations dans la lignée des travaux de Patrice Kirchhofer, du collectif Schmelzdahin ou de Carl Brown.

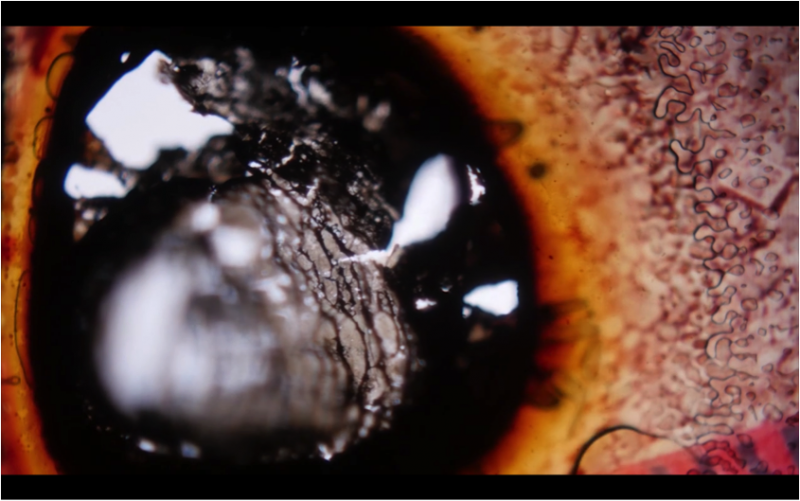

Si Summer Heat se présente de prime abord comme une ruine visuelle, dans la tradition des remontages d’images dégradées consignant les traces plastiques du passage du temps sur la pellicule, le court-métrage se rapproche d’une disparition thermique plus immédiate. Sur la compilation de ces clichés estivaux, de petites taches noires apparaissent, semblables aux bulles d’une solution acide venant liquéfier, en le brûlant, le matériau originel. Tout au long du film, les images sont conservées dans cet état de dissolution, les scènes fondent, les percées blanches formées par la dilatation viennent abstraire corps et paysages jusqu’à les faire disparaître dans un ralenti final. Le rythme du montage s’accélère dans le second mouvement vers une plus franche dissolution du support ; la vie de l’image y est d’autant plus sensible, plus abstraite, suivant l’amplification de bruits machiniques non identifiés (chaque dégradation est toujours accompagnée d’un son ré-imaginé). Les images deviennent indépendantes les unes des autres – tout en conservant le mouvement originel du film –, comme une suite de vieux tableaux dont la surface craquelle et s’effrite. La plage est alors un milieu aride où les corps, nouvelles silhouettes fantasmagoriques, suivent des mutations aléatoires selon différents types de dégradation (stries, bulles, déchirures, certaines rongeant totalement l’émulsion) jusqu’à former une expérience purement contemplative – « made at night, to be watched at night, ideally while in a contemplative mood » 1 .

Sam Spreckley rejoint ici, par ces expériences directes, de nombreux artistes expérimentaux dont la pratique repose sur l’altération physique du support. Cette poétique de la dégradation et de la disparition physique correspond à l’une des catégories de remploi des images cinématographiques établies par Nicole Brenez 2 http://www.erudit.org/revue/cine/2002/v13/n1/007956ar.html ]][/url] et qu’elle rassemble sous l’étiquette des « usages matériologiques », un versant appropriationniste qui consiste à explorer les propriétés spécifiques de la matière filmique. Nicole Brenez dégage quatre traitements possibles au sein de ces usages: réinterroger le format des images, réinterroger le raccord lui-même, décomposer le photogramme et considérer directement la chimie de l’émulsion , l’altération du celluloïd, telle la démarche entreprise par Sam Spreckley dans son remontage. Son travail se rapproche alors des tentatives de Jürgen Reble et de son collectif Schmelzdahin dans son célèbre Städten in Flamen (1979) réalisé à partir d’une copie de film brûlée, immergée, exposée aux aléas climatiques avant d’être refilmée par une tireuse optique. La pellicule, ainsi exposée à une série de processus biochimiques (lorsqu’il s’agit de corrosions naturelles), entraîne la formation de nouvelles images tout en mettant l’accent, comme dans Summer Heat, sur la plasticité de la décomposition. La présence de visages et de corps dans les manipulations de Sam Spreckley entraîne également de nouvelles figures qui viennent se confondre avec la matière. Leur disparition progressive peut alors correspondre à la version « artificielle », construite, provoquée (par le simple retrait de la courroie du projecteur qui permet aux images de s’attarder suffisamment longtemps devant l’ampoule pour commencer à fondre) des défigurations exposées par Hervé Pichard dans son Portrait no 1 (2001) dans lequel il re-filme, au ralenti, une série de gros plans de visages féminins voués à la destruction et attaqués par la décomposition de la copie.

Ces dégradations thermiques semblent toujours avoir partie liée avec des formes d’expérimentations scientifiques. Chez Sam Spreckley plus particulièrement, cette filiation est confirmée – outre le fait qu’il ait effectué des études scientifiques spécialisées dans l’imagerie électronique – lorsque l’image dévoile, comme sous un microscope, ses différentes couches et ses composantes détériorées. Parfois décomposée en petites taches irrégulières, l’image acquiert une texture biologique semblable à celles des cellules. Outre Summer Heat, la pratique de Sam Spreckley semble largement inspirée des sciences et des possibilités cinématographiques d’observation scientifique ; réalisé en 2001, Oil and Water annonce ces expériences autour de la dissolution de l’image : basé sur le principe que l’eau et l’huile ne se mélangent jamais, ce film correspond à la lente observation de ces tentatives d’associations, les deux liquides s’attirant et se repoussant suivant une danse répétitive. D’avant en arrière, le montage suit ici un mouvement gravitationnel, rappelant, comme dans le diptyque estival, l’autonomie possible de la matière.

*

Interview avec Sam Spreckley

1) Vous présentez habituellement Summer Heat comme un film construit à partir de matériaux tournés par la Mountain Film Company. Etiez-vous en quête de ces images ou êtes-vous tombé sur le film originel par hasard ? Comment et quand avez-vous décidé de lui donner une nouvelle vie ?

Je cherchais de vieux spots publicitaires disponibles en 8mm ayant pour thème le travail ou montrant des hommes en train d’accomplir différents types d’actions et c’est ce film en particulier qui a tout de suite retenu mon attention. Ayant pu approfondir ma démarche au cours des dernières années, je me suis de plus en plus tourné vers l’étude des actions humaines et vers leur possible modification. Lorsque j’ai découvert Summer Heat, je fus instantanément captivé par son contenu, pas seulement par les mouvements des baigneurs, mais surtout par sa profonde dimension sociologique et historique. Ce film étrange des années 70, voyeuriste et misogyne, méritait selon moi d’être reconstruit. Le traitement du matériau originel est le même que dans mes travaux précédents mais, avec Summer Heat, l’impact fut différent, c’était ce que je cherchais à faire depuis longtemps : dévoiler les significations multiples d’un même matériau.

2) Summer Heat devait à l’origine être composé de trois mouvements distincts, pourquoi a-t-il finalement été divisé en deux parties et comment celles-ci parviennent-elles à former un tout ?

En fait, le film a bien été réalisé en trois parties, l’original (non remonté) devait correspondre à la première partie mais, pour être honnête, je ne pense pas que cela fonctionne bien en association avec les deux autres « chapitres ». Ce changement est révélateur de ma démarche expérimentale : nombreuses sont mes idées qui ne conduisent pas à leur réalisation systématique.

3) Vos films sont des expériences aussi bien visuelles qu’auditives; comment avez-vous réalisé le design sonore de Summer Heat et quelles sont les relations établies entre le son et l’image ?

Pour moi, le son peut vraiment devenir plus important que ce que l’on voit, même avec ce type de films d’une grande richesse visuelle. Le design sonore est ce qui prend le plus de temps à réaliser dans mon travail ; son élaboration a duré deux ans dans le cas Summer Heat. Je suis passé par un système d’enregistrement, de montage et d’assemblage des sons originels sur différents niveaux. J’ai toujours voulu créer des environnements sonores abstraits et foisonnants. Avec Summer Heat, de multiples versions ont vu le jour parce que j’avais deux idées précises en tête : une première version plus méditative, de façon à pouvoir rendre compte du sens originel du matériau, et la seconde plus rapide, plus rigoureuse, plus rythmée, afin d’insister sur la structure expérimentale des images.

4) Comment avez-vous conçu l’effet de fonte ou de « brulure » du celluloïd ? Avez-vous travaillé physiquement avec le film ou avez-vous traité ces images de façon digitale ? Quelles technologies avez-vous utilisées ?

C’est toujours une technique très grossière lors de laquelle je retire simplement la courroie du projecteur pour permettre aux photogrammes 8mm de s’attarder suffisamment longtemps devant l’ampoule pour commencer à fondre. Je filme ensuite simplement, en digital, l’action qui en résulte projetée sur un mur. Je vais également faire des expériences sur la surface physique du film en appliquant du ruban adhésif, de l’ancre, des morceaux d’insectes, afin de produire quelque chose de plus texturé. J’ai l’impression que j’ai une méthode de travail similaire lorsque je monte en digital, tout se décide sur le moment, j’essaie de ne pas penser ou de ne pas planifier la postproduction, me fiant davantage à une méthode spontanée.

5) Le film semble dresser une comparaison entre la « vague de chaleur » évoquée par le titre, et la brûlure physique du celluloïd. Pouvez-vous nous parler du lien entre le contenu du film – le décor naturel et le corps des baigneurs – et la désintégration du matériau ; la liquéfaction des corps et la liquéfaction du corps du film?

Pour moi, Summer Heat a toujours eu cette épaisseur sémantique. Comme vous le dites, d’un côté il y a le fait que ces corps se baignent sous le soleil – et je souligne grossièrement cette action en « chauffant » ces personnages – de l’autre il y la matérialité du celluloïd et le fait qu’en le décomposant et en l’étirant on peut créer un sens nouveau ; il y a quelque chose de viscéral dans ma démarche, et les deux aspects fonctionnent bien ensemble. La dimension voyeuriste a également eu un rôle important, j’ai vraiment ressenti un choc en voyant comment les femmes étaient exploitées dans le but de vendre un projet commercial. J’ai voulu bruler le matériau afin d’essayer de changer le pouvoir du film. Je trouve que la Mountain Film Company a créé ce spot d’une curieuse façon, et, en le remontant et en le détruisant, j’ai pu sentir qu’une forme de justice était rendue aux femmes et aux hommes représentés. C’est assez difficile d’expliquer cela clairement.

6) Des moments du quotidien semblent progressivement prendre des tournures mystérieuses, donnant parfois l’impression de cellules évoluant sous un microscope (et rappelant les insectes que vous observez dans votre travail précèdent, Celluloid Warfare). Comment utilisez-vous le montage et le remontage pour transformer ces instants ordinaires en de nouvelles impressions visuelles ?

J’essaie vraiment de créer mes films en gardant toujours le spectateur en tête, ce qui est peut-être la raison pour laquelle j’ai l’impression que le résultat se situe quelque part entre les arts plastiques et les films commerciaux. Lorsque je monte, bien qu’il s’agisse d’une démarche spontanée, j’essaie toujours de créer ces flux et reflux d’énergie, j’essaie d’imaginer à quelles impressions peut conduire le fait de voir et d’expérimenter le film pour la première fois au cinéma. En me concentrant sur des éléments visuels forts et des sons abstraits, j’ai l’impression que des moments banals peuvent réellement prendre vie. J’ai mentionné cela à plusieurs reprises par le passé mais le son a beaucoup plus de pouvoir pour moi que les éléments visuels et lorsqu’il est combiné à l’image de cette façon il y a quelque chose qui capte directement l’attention, peut-être est-ce seulement parce qu’il reste inhabituel de voir et d’écouter ces différents éléments simultanément.

7) Votre travail s’inscrit dans la lignée d’une longue tradition expérimentale de détérioration du celluloïd. Je pense notamment au Stadt in Flammen de Schmelzdahin, où les images sont attaquées physiquement et chauffées jusqu’à la liquéfaction, ou à l’esthétique de la détérioration présente dans les films de Bill Morrison. Est-ce que ces travaux ont été une source d’inspiration lors de la réalisation de Summer Heat ?

J’ai toujours été intéressé par le travail de Jurgen Reble et de Schmelzdahin, tant et si bien que j’ai eu la chance de l’interviewer dans le cadre de ma licence, il y a quelques années. Ces artistes sont toujours avec moi quelque part en pensée. Decasia de Bill Morrison a toujours eu un fort impact sur moi, en particulier lorsque les personnages commencent à combattre leur propre décomposition. Dans Summer Heat Part I il y a un moment où une femme se lave dans le plastique qui fond, ce qui donne, je trouve, un très bel effet visuel. A partir de ce moment, j’ai réalisé que Summer Heat n’était finalement pas un combat entre l’Histoire et sa décomposition mais plutôt la célébration et la reconnaissance d’un déclin inévitable. La seule réserve que j’ai à être associé à ces artistes est que, malgré le fait que j’aime leurs travaux et leurs films, j’ai toujours eu l’impression qu’il manquait quelque chose à leur environnement sonore, en particulier parce que le son joue un rôle très important dans ma propre pratique filmique.

8) Quelle est votre relation avec le celluloïd – et la façon dont il peut être manipulé physiquement – et avec les technologies digitales ? Comment la manipulation des images diffère selon le medium utilisé ?

Ces questions me préoccupent depuis des années et ce dont je suis sûr c’est que j’aime la synergie qui existe entre le celluloïd et le digital. Il y a quelques temps, j’aurais encore pu vous dire que la façon traditionnelle de faire des films dépassera toujours toute forme de technologie digitale (concernant le film), mais plus je manipule le matériau celluloïd et plus je réalise qu’avec les techniques digitales je peux exprimer mes idées avec plus de justesse. Grâce à la possibilité que j’ai d’enregistrer numériquement mes expériences avec le 8mm et le 16mm, je parviens à me sentir libre dans chacune des pratiques, et, de cette façon, à rester spontané. La seule part d’ombre reste la crainte que mes films sur support numérique ne puissent plus, un jour, être visionnés, tandis que la qualité archivistique du celluloïd est déjà plus certaine. Summer Heat date de la fin des années 60 ou 70 et je peux encore le regarder, je ne suis pas sûr de pouvoir en dire autant, dans cinquante ou soixante ans, concernant ma version digitale. Tout ce qui en restera sera sans doute une pile de bobines brûlées.

Entretien réalisé le 8 août 2018