LE FIFM ET L’ÉCLOSION D’UNE CULTURE CINÉMATOGRAPHIQUE AU QUÉBEC

«Aller au cinéma, voir des films, cela ne se comprend pas sans ce désir d’en prolonger l’expérience par la parole, la conversation, l’écriture. Chacune de ces remémorations donne au film sa vraie valeur. Si le cinéma existe d’abord à travers les yeux de ceux qui le voient, alors, sans aucun doute, il a “existé” plus fort à certains moments précis de son histoire.» -Antoine de Baecque

Le Festival des films du monde que nous connaissons aujourd’hui n’est pas le premier du genre à Montréal. Créé en 1977, le FFM et son vaillant fondateur Serge Losique suivent en effet les traces du Festival international du film de Montréal qui s’est tenu pour la première fois en août 1960, il y a 50 ans.

Ce premier festival de cinéma à Montréal participe de l’effervescence de la Révolution tranquille, du désir libéral de briser la censure, de libérer les mœurs et d’élargir les horizons. Les fondateurs ont aussi en tête d’entraîner la distribution d’un plus large éventail de films et de donner une plus grande place aux jeunes cinéastes et aux idées nouvelles. Une génération de cinéphiles exigeants a jusque-là développé ses goûts dans les ciné-clubs et au gré des voyages, ce qui participe grandement au succès du festival. Après huit années d’existence, lors de l’Exposition universelle de Montréal de 1967, le FIFM atteint son apogée puis il disparaît. Nous verrons comment, en moins d’une décennie, c’est toute une culture cinématographique qui émerge et que le Festival, les cinéphiles et les cinéastes s’en nourrissent en même temps qu’ils participent grandement à l’enrichir.

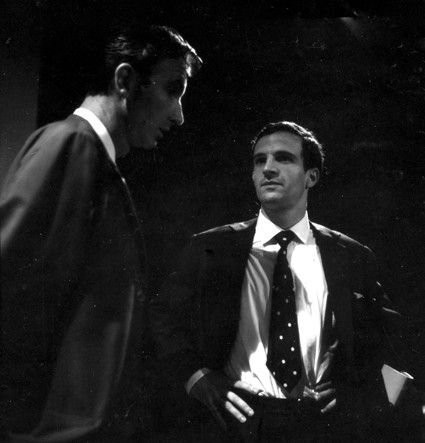

Norman McLaren et François Truffaut au FIFM de 1961 – © Photo: Bruno Massenet / Collection Cinémathèque québécoise

Pourquoi porter une attention particulière au FIFM ? L’intérêt à la fois cinéphilique et historique procède d’une question d’ordre général à savoir pourquoi certaines œuvres ou certains cinéastes survivent à l’oubli. On peut se demander pourquoi par exemple les Claude Jutra, Pierre Perreault, Gilles Carle et Norman McLaren se retrouvent communément en tête de liste lorsqu’il est question de définir le cinéma québécois ou canadien marquant. Bien sûr, on reconnaît encore aujourd’hui les qualités de leurs œuvres, mais comment le premier public reçoit-il les films et surtout par quel processus l’engouement se transmet-il d’une génération à l’autre? La réponse se résume ainsi : l’histoire de la survivance des œuvres artistiques dans le temps en est toujours une de relais. Le relais reçoit et retransmet en amplifiant, qu’il s’agisse par exemple d’une entrevue télévisée, d’un article, d’un livre ou d’un événement comme le FIFM, chaque fois le film trouve son prolongement et renforce son importance dans l’histoire. Alfred Hitchcock aurait-il la même notoriété sans le relais de François Truffaut et des Cahiers du cinéma?

S’intéresser aux films, à ceux qui les ont produits, filmés, admirés, détestés, critiqués ou promus à une certaine époque permet aussi de se définir et de se positionner comme amateur ainsi que de prolonger la vie des films et le souvenir de ceux qui les ont portés.

En juin dernier, à l’instigation de la revue Hors Champ et grâce au concours de Pierre Jutras, la Cinémathèque québécoise – ciné-relais par excellence – a présenté plusieurs films découverts lors du FIFM des années 60 comme Intimate Lighting d’Ivan Passer, Il Posto d’Ermanno Olmi, Le Baron de Crac de Karel Zeman, Bandits of Orgosolo de Vittorio De Seta, Le Manuscrit trouvé à Saragosse de Wojciech Has et bien d’autres.

L’ambition du présent dossier sur le FIFM est évidemment d’être, à son tour, un de ces nombreux relais. Plutôt que de revenir sur les films présentés dans le cycle Flashback sur le FIFM de la Cinémathèque, le facteur amplificateur tire ici sa puissance des entrevues. Lorsqu’on s’intéresse à l’histoire récente, l’entrevue apparaît comme le meilleur outil pour capter un peu plus l’ambiance, le climat d’une époque. En replongeant les témoins dans cette nappe de passé, l’intensité se mesure et se confirme alors d’autant plus que le passage du temps n’atténue en rien la passion qui les animait alors.

Plusieurs participants au FIFM ont bien voulu se prêter 50 ans plus tard à cet exercice de transfert direct de connaissances. Il me semblait essentiel de rencontrer des organisateurs comme Pierre Juneau, Rock Demers et Robert Daudelin ainsi que des témoins cinéphiles tels que Réal La Rochelle et Jean Pierre Lefebvre. Les entretiens avec Rock Demers et Robert Daudelin se retrouvent en version intégrale dans ce dossier alors que Juneau, La Rochelle et Lefebvre sont cités 1 plus loin dans le présent texte.

À ces entrevues s’ajoutent les textes de notre collaborateur Eric Fillion sur quatre cinéastes canadiens-français ayant remporté le Grand prix du Festival des Films Canadiens (FFC) entre 1963 et 1967, soit Claude Jutra, Gilles Groulx, Gilles Carle et Jean Pierre Lefebvre. Durant cette période, le FFC représente le seul volet compétitif du FIFM et il ne fait pas l’unanimité. Plusieurs se questionnent sur sa pertinence alors que d’autres déplorent le fait que trop peu de films de qualité sont mis en candidature. Toujours est-il que des cinéastes d’ici se démarquent grâce au FFC. Le cinéma de la Révolution tranquille n’a pas tout à envier au cinéma étranger. Fillion propose donc quatre textes qui permettent de revisiter ces films – À tout prendre, Le chat dans le sac, La vie heureuse de Léopold Z et Il ne faut pas mourir pour ça – que l’histoire a su installer dans le canon du cinéma canadien.

À partir de ce prisme inversé – où on cherche à refaire l’image d’origine d’un point de vue fragmenté – la tentation est forte de vouloir tout embrasser à la fois, l’avant et l’après festival et tout ce qui y touche : magazines, journaux, ambassades, institutions, gouvernements, idéologies, réseau de production et de distribution, etc. Dans une entreprise plus modeste, on se contentera d’une mise en contexte historique pour ensuite laisser la place aux entrevues, aux analyses d’Eric Fillion et à certains documents originaux. (Une liste complète des textes liés au dossier se trouve à la fin de l’article.)

Lamberto Maggiorani et Enzo Staiola dans Le Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica.

Berceau de la cinéphilie : les ciné-clubs

Pour peu qu’on s’intéresse à l’histoire du Québec, il n’est pas un domaine qu’on puisse aborder et creuser, si peu que ce soit, sans rencontrer l’influence de l’Église puis les effets libérateurs de la Révolution tranquille.

Sur l’esprit d’étouffement et d’interdit qui pèse sur les jeunes dans les années 50, Jean Pierre Lefebvre écrivait : «Physiquement et psychologiquement captifs à l’intérieur de notre cloche de verre, et vivant exclusivement “entre hommes face à Dieu”, nous constituions, comme on aimait nous le répéter, “la pâte à pétrir pour devenir le pain de l’avenir”. Mon éducation, […] fut ainsi partagée entre l’interdit d’imaginer et la contemplation stricte des modèles reconnus. Jean-Baptiste dira dans Le jour «S» : “La pire chose qu’on puisse nous faire, c’est de nous empêcher de rêver”; et Claire d’ajouter : “Ou de nous forcer à rêver à la même chose.”» 2

Au Québec, le cinéma demeure longtemps un loisir accessible aux 16 ans et plus. Pour les plus jeunes il n’y avait que deux possibilités de voir des films à quelques occasions, soit dans les salles commerciales et dans les sous-sols d’église. Le plus souvent il s’agissait de films de Walt Disney, de films américains (beaucoup de westerns), de guerre ou d’aventure précédés d’un «cartoon», et quelquefois d’un court métrage de l’Office national du film ou d’un «serial».

Mais les jeunes des années 50 sont surtout profondément marqués par les ciné-clubs catholiques où toute une génération de cinéphiles s’exercent à observer les films, à les analyser et à en discuter. Réal La Rochelle 3 raconte : «Je me suis rendu compte après coup, quand on a commencé à avoir des cours de cinéma, que les projections au ciné-club c’était finalement des cours. C’est parce qu’il y avait à la fois le choix d’une programmation sur une année scolaire, ça devait être 6, 7, 8 ou 10 films, ensuite des textes de présentation sur une ou deux pages, qu’on préparait, et un animateur qui avant chaque film venait résumer la présentation et poser un certain nombre de questions aux participants. Une fois le film fini, il y avait toujours une demi-heure à une heure de discussion quasiment obligatoire, comme dans un cours! C’était ça les ciné-clubs. Et on discutait ferme, on faisait des petits groupes et des ateliers. Ça a été mes premiers cours de cinéma.»

Lefebvre témoigne aussi de l’importance de cette période de découverte : «J’ai été marqué au fer rouge par ; DeSica, Le voleur de bicyclette, Sciuscia, Umberto D et surtout Miracle à Milan; Keaton, Le mécano de la générale; Tati, Jour de fête et Monsieur Hulot; Rossellini, Rome ville ouverte, Paisa et Les onze fioretti d’Assise; Fellini, La Strada; Flaherty, Nanook of the North, Man of Aran et Louisiana Story… C’est comme si j’avais aperçu la face cachée de la Lune, de la vie et du cinéma.» 4

Ce milieu fécond suscite la naissance de diverses publications comme Découpages (1950-1955), Images (1955-1956) et Séquences (1955-) qui à leur tour favorisent des rencontres et des échanges. Parmi les gens d’influence de l’époque, impliqué dans deux de ces revues, Découpages et Images, il y avait Fernand Cadieux (1925-1976).

Tous ceux qui ont connu Fernand Cadieux se souviennent de lui comme d’un homme d’idées et d’action. Diplômé de l’Université de Montréal en sciences sociales, il est président de la Jeunesse étudiante chrétienne (JÉC) de 1948 à 1954. L’association s’intéresse très tôt aux films par sa Commission étudiante du cinéma qui fonde d’ailleurs la revue Découpages à laquelle participent Fernand Cadieux mais aussi Pierre Juneau. Ce dernier quant à lui a étudié à Paris où il a rencontré Pierre E. Trudeau avec qui il devient ami (il fait d’ailleurs partie de l’équipe de Cité Libre). Dans les années 50 et 60, Juneau joue un rôle important dans l’administration de l’équipe française de l’ONF. Dès 1954, il est adjoint au commissaire et conseiller auprès du French Adviser. En 1964, il est le premier directeur de la production française devenu autonome. Plus tard il sera notamment président du CRTC, président de Radio-Canada et ministre des Communications (sous Trudeau).

Dans les années 50, Cadieux et Juneau font partis des Catholiques fortement influencés par l’humanisme chrétien de Jacques Maritain et de la revue Esprit (voir l’entrevue avec Robert Daudelin). En plus de Cadieux et Juneau, les revues Découpages et Images réunissent un certain nombre de collaborateurs qui seront très actifs dans le FIFM tels que Rock Demers, Arthur Lamothe, Marc Lalonde et Claude Sylvestre.

Gérard Philippe et Anouk Aimée dans Montparnasse 19 de Jacques Becker

Naissance d’un festival

En 1958, une Semaine du cinéma français est organisée à Montréal. Cette année-là, Maxime d’Henri Verneuil et Les Amants de Montparnasse de Jacques Becker sont censurés. On amputait Maxime de 40 minutes de telle sorte que Unifrance Films – principal initiateur de l’événement – avait refusé que la représentation ait lieu. Jean Pierre Lefebvre se souvient : «Le cas le plus drôle est celui de Montparnasse 19, projeté en première au cinéma Saint-Denis lors d’une semaine de cinéma français et en présence d’une impressionnante délégation française, dont René Clair 5 : avant une scène où l’on voit Modigliani et sa maîtresse habitant sous le même toit, on fit rajouter un intertitre indiquant qu’ils s’étaient mariés devant Dieu et les hommes. Oh! Sainte Anasthasie, patronne des censeurs!» 6

Or Fernand Cadieux et Pierre Juneau sont présents à cet événement qui les inspire. En s’impliquant dans l’organisation de la Semaine du cinéma, Juneau établit plusieurs contacts qui lui seront utiles dans la mise sur pied du FIFM. Cadieux quant à lui verra dans le Festival la possibilité d’ébranler les assises de la censure encore bien présente.

Pierre Juneau raconte la naissance du projet :

« Il y avait dans ce temps-là un organisme français soutenu par l’État, Unifrance Film, qui faisait la publicité du cinéma français dans le monde. Comme c’était la publicité du cinéma, ils avaient un intérêt financier bien sûr, ils cherchaient à faire connaître le cinéma français plus intéressant – sans doute qu’ils voulaient que tout le cinéma français intéresse le public – mais leur action portait surtout sur le cinéma qui avait un peu plus de qualités culturelles. Comme ils faisaient des Semaines du cinéma français à travers le monde, ils en ont fait une à Montréal en 1958. Moi, j’étais à l’ONF, j’étais responsable du côté francophone. Le journaliste André Roche, qui était le directeur d’une revue culturelle, collaborait à cette Semaine avec Jacques Nicaud. Et ils m’ont invité à faire partie du conseil d’administration.

Comme j’avais collaboré à l’évènement – et puis après tout ça aidait aussi l’ONF à créer des contacts – j’étais devenu ami avec les représentants du cinéma français comme Jacques Nicaud. J’ai alors dit à Fernand Cadieux “Pourquoi on ne ferait pas un festival de cinéma?” Puisqu’on est devenu ami avec Nicaud – bien sûr lui c’était son métier de faire la promotion du cinéma français – pourquoi on ne va pas le voir pour lui poser la question, lui expliquer qu’on serait prêt à organiser un festival international de cinéma, pas uniquement français, même si évidemment il occuperait une place très importante qui lui donnerait un élan non-négligeable. Alors c’est ce qu’on a fait, on lui a demandé si on pouvait compter sur son appui et tout de suite il a dit oui. Donc on partait avec l’assurance qu’on aurait au moins des films français en tout cas (rires).

Il y avait alors au Québec, mais c’était surtout montréalais, une espèce de semaine culturelle avec des concerts et probablement du théâtre mais pas de cinéma. Ça c’était très important à Montréal, et ils étaient financés par le gouvernement québécois. Il y avait Robert Letendre de la Société des festivals de Montréal, avec qui j’étais aussi très ami, il avait été actif dans la Chambre de commerce et toutes sortes de choses comme ça. Je lui ai demandé ce qu’il pensait de l’organisation d’une semaine de festival du cinéma, s’il voulait nous prêter de l’argent 7 qu’on s’efforcerait de rembourser, puis on lui a proposé un budget et il a accepté. C’est comme ça que le festival a commencé.»

Le premier conseil d’administration du FIFM réunissait Pierre Juneau, Guy L. Côté, Fernand Cadieux, Marc Lalonde et Claude Sylvestre. On retrouvait aussi dans le comité d’organisation Germain Cadieux, Arthur Lamothe, Jacques Lamoureux et Jean-François Pelletier. Un peu plus tard, les jeunes Rock Demers et Robert Daudelin se joignent à l’organisation.

Les membres du conseil du FIFM de 1961, de gauche à droite, Marc Lalonde (avocat puis ministre important sous le gouvernement Trudeau), Fernand Cadieux, Claude Sylvestre, Pierre Juneau, Guy Glover (réalisateur à l’ONF) et Guy L. Côté. – © Photo: Bruno Massenet / Collection Cinémathèque québécoise

-

Marc Lalonde en 1963 lors d’une réunion du conseil d’administration du FIFM. – © Photo : Marcel Corbeau / Collection Cinémathèque québécoise

-

Claude Sylvestre en 1963 lors d’une réunion du conseil d’administration du FIFM. – © Photo : Marcel Corbeau / Collection Cinémathèque québécoise

-

Germain Cadieux en 1963 lors d’une réunion du conseil d’administration du FIFM. – © Photo : Marcel Corbeau / Collection Cinémathèque québécoise

Ouvertures

En 1960, contrairement au sort réservé à certains films lors de la Semaine du cinéma français, Hiroshima mon amour d’Alain Resnais échappe à la censure le temps du festival où il connaît un grand succès (lire l’[article d’Arthur Lamothe->http://www.horschamp.qc.ca/AIMEZ-VOUS-VAJDA.html] paru en 1960), mais il n’est pas épargné à sa sortie en salle. On le charcute. On l’ampute de 13 minutes car la relation illégitime entre la Française (Emmanuelle Riva) et l’architecte japonais (Eiji Okada) pose problème aux censeurs. Des artistes et des intellectuels réagissent dans les médias, le psychanalyste André Lussier publie un article choc dans Cité Libre 8 et le gouvernement crée en 1961 ce qu’on appelle communément la Commission Régis 9 . Finalement des changements importants sont apportés au Bureau de la censure. À cet égard, l’objectif premier de Fernand Cadieux (qui est membre de la Commission Régis) et des autres était bien atteint, celui de secouer l’institution de la censure. Comme le dit si bien Réal La Rochelle «L’histoire est toujours courte et récente au Québec, et celle-ci davantage, qui fit de la passion du cinéma et de l’audiovisuel un des nouveaux chantiers montés sur les cendres encore brûlantes du clérico-duplessisme » 10 .

Pour le jeune cinéma canadien en plein essor le FIFM ne peut tomber plus à point comme relais. Jean Pierre Lefebvre raconte comment le festival et le nouveau cinéma ont influencé sa propre destinée et la société québécoise :

«Au Festival, certains films nouveaux m’ont marqué comme Walkover de Jerzy Skolimowski, Le Couteau dans l’eau de Roman Polanski, Les Amours d’une blonde de Milos Forman – c’est après que son premier est venu ici, l’As de pique. C’était beaucoup le cinéma d’Europe de l’est. Je me souviendrai toute ma vie du Chant du Styrène d’Alain Resnais, qui était un court métrage de quoi, 12 minutes, sur le polystyrène. Il y a deux versions, c’était la vraie qu’on avait vue qui était écrite par Raymond Queneau en vers, en alexandrins. C’était une beauté, en cinémascope. C’était toutes sortes d’essais, un cinéma auquel on était déjà habitué à cause des ciné-samedis, à cause des voyages à l’étranger, mais qui était très nouveau par rapport à tout le classicisme qui nous avait nourri. Je n’ai absolument rien contre le classicisme, surtout pas comme DeSica qui reste celui qui m’a le plus influencé, mais c’était un cinéma qui changeait avec l’explosion des communications et la modification des outils. Je pense que ce qui était passionnant pour nous, qui n’avions rien, car nous n’étions pas à l’Office pour faire des films, c’était de constater qu’on pouvait faire des films avec presque rien. Et c’est pour ça que, quand je suis revenu de Paris en septembre 1963, je n’étais pas du tout convaincu que j’étais prêt à faire des films ou que même je ferais des films. À un moment je me suis dit que j’avais assez critiqué et analysé les autres. C’est Le Chat dans le sac qui m’a démontré qu’un film pouvait être de taille internationale tout en étant national. Dans le fond c’est le régionalisme qui fonde l’universalisme. Quand j’ai vu Le Chat dans le sac, je me suis dit : “Ah voilà, la voie est ouverte, c’est possible de faire des films dans un langage, dans une forme qui peut parler à tout le monde, mais en parlant de choses et de réalités qui nous appartiennent et non pas qui sont empruntées aux autres”. À ce niveau, aussi bien le festival canadien que le festival international m’ont personnellement ouvert l’esprit et c’est semblable pour tous mes collègues.»

[…]

«Quand mes collègues ont vu l’As de pique, qui est le premier film de Milos Forman, ils ont pensé qu’on s’était copié l’un l’autre parce qu’entre Mon amie Pierrette et l’As de pique il y a tellement de similarités. C’est ce qui nous a permis de constater que les mêmes idées étaient dans l’air en même temps. Par rapport à tout ce que le Québec avait été, très renfermé sur lui-même, très peu ouvert à ses problèmes, et encore moins à ceux des autres, du monde extérieur, ça a été une étape absolument essentielle dans une prise de conscience de ce que nous étions et de ce que nous voulions devenir parallèlement à ce que les autres étaient ou voulaient devenir. Et je crois qu’entre les films de derrière le Rideau de fer et nos films il y avait un sens de l’humour près de l’absurde qui était absolument semblable. Boris Vian disait «l’humour est la politesse du désespoir». Donc tout le cinéma de derrière le Rideau de fer faisait preuve d’un humour incroyable justement parce qu’ils ne pouvaient pas nommer les choses. Ça passait donc par l’ironie, et, évidemment, le régime en place ne pouvait pas dire “ça c’est nous” parce que sinon il s’identifiait lui-même. On découvrait parallèlement que notre sens de l’humour était aussi une façon de jeter par terre certains tabous, qui existaient encore et qui ont existé longtemps. »

Indice éloquent qui témoigne des changements à venir, en 1960, beaucoup de cinéastes québécois n’ont pas encore tourné leur premier long métrage de fiction, même si certains d’entre eux ont déjà touché au documentaire, à la télévision ou à la fiction par les courts métrages. C’est le cas des Claude Jutra, Jean Pierre Lefebvre, Michel Brault, Arthur Lamothe, Gilles Carle, Gilles Groulx, Fernand Dansereau et Jacques Godbout. Huit ans plus tard, en 1967, tous ces cinéastes ont un ou plusieurs longs métrages à leur actif et ils sont maintenant reconnus. Le FIFM joue un rôle important dans cette lancée même si un grand nombre de facteurs concomitants y concourent également.

À la fin des années 50, tout se précipite dans le domaine du cinéma et l’élan enthousiaste durera tout au long des années 60. En 1959, le «fou» d’André Pépin (Art Films) achète le Melody qui devient L’Élysée, première salle dédiée au cinéma d’art et d’essai. À cette époque le System rue Ste-Catherine présente trois films pour 55 sous (souvent ce qu’on considère aujourd’hui être des classiques américains), et André Pépin alimente la Comédie canadienne en achetant notamment les premiers Truffaut, Doniol-Valcroze, etc 11 . Outre les efforts consacrés du côté de la distribution, plusieurs changements importants surviennent au Québec. L’ONF déménage à Montréal en septembre 1956 et l’équipe française se développe rapidement jusqu’à obtenir son autonomie le 1er janvier 1964, la Cinémathèque est créée en 1963 12 , l’Association professionnelle des cinéastes est fondée en 1963 (premier président Claude Jutra puis Guy L. Côté), etc. On pourrait inventorier toutes sortes d’initiatives privées et publiques et en dressant un organigramme on se rendrait compte que les gens impliqués se retrouvent un peu partout. L’ère est à la création, un réseau dynamique et durable s’est formé.

Fernand Cadieux en 1963 lors d’une réunion du conseil d’administration du FIFM. – © Photo : Marcel Corbeau / Collection Cinémathèque québécoise

-

Pierre Juneau en 1963 lors d’une réunion du conseil d’administration du FIFM. – © Photo : Marcel Corbeau / Collection Cinémathèque québécoise

-

Guy L. Coté en 1963 lors d’une réunion du conseil d’administration du FIFM. – © Photo : Marcel Corbeau / Collection Cinémathèque québécoise

Rupture

Lorsque Fernand Cadieux et Pierre Juneau fondent le festival, même en s’élevant contre la censure et en défendant une plus grande ouverture d’esprit, ce ne sont pas des révolutionnaires désirant faire table rase du passé. Mais en huit années, les choses ont rapidement changé au Québec comme ailleurs dans le monde. La fin abrupte du festival après 1967 est provoquée par un décalage idéologique entre, d’un côté, les chrétiens modérés et, de l’autre, les jeunes agnostiques ou athées, en tout cas très militants, influencés par des idées politiques beaucoup plus radicales autour de mai 68.

Selon la pensée positive de Guy L. Côté, «À partir de 1968, le monde cinématographique était constitué et on pouvait se passer du Festival. Il n’y a pas d’amertume. Le bilan était positif et les objectifs que nous avions définis en 1959 avaient été atteints» 13 .

Confronté de nouveau à cette opinion en 2010, Pierre Juneau répond :

«C’est complexe cette question. Il y a eu des tensions à l’intérieur de l’équipe du Festival vers la fin. Et des tensions assez embêtantes. On s’est dit “bon et bien si c’est comme ça, nous on ne perdra pas notre temps à participer à des mouvements d’un bord et de l’autre, on s’en va”. Moi je travaillais déjà à l’ONF à Ottawa, j’avais de plus en plus de responsabilités, j’étais donc de plus en plus occupé. J’étais prêt à continuer comme président, à aider le développement du Festival, mais je n’étais pas prêt à participer à des disputes. Tout était politisé à cette époque. Je n’étais pas conscient de tous les sujets de tensions et de disputes. Je suis sûr qu’il n’y avait aucun problème avec Rock Demers qui était un pionnier du festival, qui était un bon ami de Fernand Cadieux et avec qui je suis resté ami. Mais on sentait qu’il y avait des tensions et que c’était devenu désagréable. Comme nous étions occupés à d’autres choses, on a dit “nous on s’en va” et le Festival a disparu.

Idéalement, ce qui aurait été souhaitable, c’est qu’on se réunisse amicalement et qu’on se dise “il faut une nouvelle équipe qui continuerait dans le même esprit car nous sommes trop occupés, alors assoyons-nous et formons une nouvelle équipe”. Mais c’était impossible car avec certains membres du groupe on n’aurait pas eu une bonne relation, ce qui était très regrettable parce que nous, les fondateurs, nous avions des moyens à notre disposition, nous avions l’expérience. Guy L. Côté par exemple était un honnête cinéaste, très efficace, consciencieux, très précieux et on l’appréciait beaucoup. Je ne peux pas être très précis là-dessus parce que je sentais et j’entendais dire par ceux de l’équipe qui étaient de grands amis que c’était désagréable. Allions-nous faire une bataille pour maintenir l’orientation du Festival qui avait été un grand succès jusqu’en 67? Notre conclusion a été que ce serait trop désagréable et qu’on n’avait pas le goût.»

Dans les années soixante, au Québec comme ailleurs, on peut dire que « le cinéma a existé plus fort ». En parlant de la nuit au cours de laquelle fut projeté La Condition humaine de Kobayashi ([voir l’entrevue->http://www.horschamp.qc.ca/ENTREVUE-AVEC-ROCK-DEMERS.html]), Rock Demers dit : « Ce fut pour moi, et bien d’autres, le moment le plus émouvant de tous les Festivals. C’était vraiment extraordinaire ». « Extraordinaire », un superlatif qui revient souvent lorsqu’il nous parle du FIFM. Daudelin quant à lui affirme : « il y avait une vie de cinéphilie que je n’ai pas retrouvée » et Lefebvre de dire : « il y avait une réelle fraternité entre les cinéastes d’ici et ceux de la France, les années 60 c’est des extraordinaires grandes vacances ».

Cet esprit de partage était bien présent au FIFM. Pendant sept à dix jours consécutifs, le public se rendait au cinéma Loews où il voyait environ 3 longs métrages successifs par jour, en plus de quelques moyens et courts métrages. Le soir venu, fort de cette expérience commune, spectateurs, acteurs, réalisateurs, critiques, journalistes et membres du jury se retrouvaient sans discrimination au Café Bar du Kino Club à l’Hôtel Windsor. Grâce à ce rendez-vous nocturne, prendre un verre avec Claude Jutra, Roman Polanski ou Jack Nicholson était donc chose possible. Ce brassage favorisait grandement les rencontres, créait ou renforçait les contacts entre la communauté artistique locale et celles de l’étranger.

Jean-Luc Godard – © Collection Cinémathèque québécoise

C’est d’ailleurs ce contact avec le public qu’un cinéaste comme Jean Pierre Lefebvre recherche encore aujourd’hui :

«Il y a une chose que je considère comme toujours extrêmement importante qui malheureusement se produit très peu, c’est le contact des cinéastes avec le public, et du public avec les cinéastes. C’est une communication qui doit être établie pour qu’ensemble on arrive à voir les choses un peu différemment. Par exemple avec le Conseil québécois de la diffusion du cinéma (CQDC) et par la suite le Nouveau Réseau, on partait en tournée avec nos films à travers le Québec. J’ai entre autres fait le tour du Québec avec mon film le plus austère qui est L’Amour blessé et ça fonctionnait, c’était extraordinaire. Le fait de garder le contact avec le public que ce soit à Gaspé, à Rimouski, à Jonquière, à Chicoutimi, à Amos, à Rouyn, à Val-d’Or et de dire: “Écoutez c’est un film ben sévère, ben différent que vous allez voir, alors essayez de le regarder pour ce qu’il est, demandez-vous est-ce que c’est vrai ou non”, et ça créait des discussions absolument formidables. Et d’ailleurs il y a des festivals qui ont gardé un peu cet esprit de famille, comme celui de Rouyn. Les gens mangent en famille, que tu sois invité, que tu sois participant, l’organisateur mange la même chose, au même restaurant, en même temps. Le contact avec les gens démystifie tout à fait le rôle que souvent on attribue arbitrairement aux créateurs, aux réalisateurs. Le métier qu’on trafique, c’est un métier de relations humaines.

Ce contact avec le public est extrêmement important, et pour en revenir au FIFM, il y avait ça. On placotait avec tout le monde, avec les comédiens et les autres. Moi pourquoi je suis devenu célèbre en France – c’est vraiment de l’anecdote – parce qu’en 1965, je pense, il y avait ici toute une délégation avec Jean-Pierre Léaud, Marie-France Pisier et d’autres. Ils étaient une dizaine et ils sont venus chez nous, on les a reçus, on leur a fait de la bouffe, c’était un après-midi extraordinaire, et j’ai une grande galerie à l’extérieur et au milieu du repas le plancher s’est écroulé. Et par la suite, j’ai rencontré très souvent Jean-Pierre Léaud et il disait : “C’est lui qui a voulu nous tuer! Qui a voulu que les grands acteurs français disparaissent au Québec!” Ça m’a plus fait connaître je pense dans le milieu du cinéma en France que mes propres films.»

Jean-Pierre Léaud, Glober Rocha et Paulo Rocha – © Photo: Bruno Massenet / Collection Cinémathèque québécoise

Du point de vue du cinéphile, Réal La Rochelle exprime les mêmes désirs d’échange et de communication.

«Le souvenir que j’en ai gardé même si je ne l’ai pas beaucoup fréquenté [le FIFM], c’est le fait qu’il y avait juste assez de films pour qu’on puisse presque tous les voir et en discuter. Tu n’étais pas toujours en train de courir d’une salle à l’autre. Aujourd’hui, avec 200 ou 300 films, tu ne sais plus où t’en aller. Tu rencontres quelqu’un, tu lui demandes s’il a vu tel film et il te répond que non, il a vu tel autre. Tu n’es plus capable de communiquer parce que les gens ne voient pas les mêmes choses. Alors qu’au FIFM il y avait un nombre assez réduit de films, c’était facile de voir à peu près toutes les mêmes choses et d’en discuter. On en discutait beaucoup. Moi c’est un peu ça l’idéal d’un festival. Ce n’est pas d’avoir 300 films. De toute façon il n’y a personne qui peut voir tout ça, mais si tu en as une bonne vingtaine ou une bonne trentaine, tu es capable de tout voir ou à peu près et les autres voient la même chose, tu peux discuter des mêmes affaires. Et ça c’est sans compter que ceux qui étaient plus «pluggés» que moi pouvaient rencontrer des artistes. J’ai connu des gens qui m’ont dit par exemple: “J’ai pu parler à Renoir”. Moi j’avais pu parler à Pasolini en 1966, je l’avais déjà rencontré en Europe, mais c’était facile! Les cinéastes qui venaient accompagner leur film pouvaient être facilement disponibles, soit avec les gens, soit en interview plus organisée et c’est ce qui crée une dynamique très particulière dans un festival. Remarque que quand il y a eu les festivals de la critique avec Gilles Marsolais et André Roy, c’était un peu la même idée. Mais dès que Losique est arrivé, il ouvrait les vannes. Mais un festival ce n’est pas ça, ce n’est pas des quantités impressionnantes de films, c’est des choix, des films que tu es capable d’appuyer par des propos éditoriaux, tu peux défendre chacun des films que tu choisis.»

Ces « grandes vacances » pleines d’effervescence ont de quoi rendre nostalgique. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’en 1960, l’ère des festivals commençait à peine et que leur rareté apportait son lot de privilèges aujourd’hui perdus. On peut se demander ce que serait devenu le FIFM s’il avait survécu jusqu’à aujourd’hui en tenant compte des nombreux changements survenus dans le système des festivals (entre organisme subventionnaires, conseil d’administration, distributeurs, public). Paradoxalement, le nombre de festivals et de films ne cessent de croître (et de se spécialiser par thème) alors que l’importance attaché par l’industrie à la circulation des films dans les festivals ne cesse de diminuer.

Sans se lancer dans de longues réflexions sur la distribution et s’attarder à ce que devrait être le festival idéal, dégageons tout de même l’essentiel du FIFM. Les organisateurs du Festival, cinéphiles pour la plupart, voulaient découvrir et faire découvrir des films mais aussi créer un événement qui provoquerait des changements sociaux. Est-ce encore possible?

Qu’avons-nous à changer aujourd’hui? Après tout l’Église n’a plus prise sur la société et la censure n’existe plus diront certains. Mais si nous ne subissons pas l’oppression directe de l’Église ou, comme ce fut le cas dans d’autres pays, de l’État, c’est un piège et même un danger de croire que l’exercice critique soit facultatif ou accessoire dans une société qui prône la liberté de penser. Dans une atmosphère de confort et d’indifférence, il faut un effort suprême et soutenu pour se tirer du centre vers la marge, pour échapper à l’attrait et aux forces gravifiques des lieux communs, dans la pensée comme dans l’art. Même le cinéma « marginal » devient une marque exploitable avec ses produits formatés et ses clichés de provocateur où le seul risque réel est celui d’exposer sa propre médiocrité. C’est une vision large du cinéma et de l’art que nous devons embrasser et défendre.

Rien ne surpasse l’art pour fixer la densité et un certain degré d’activité de force ou de puissance. Cette intensité trouve son prolongement dans le temps tant et aussi longtemps qu’elle s’actualise dans un point de relais et qu’elle n’est pas complètement coupée du circuit. On peut même se demander si la mort définitive d’une œuvre existe vraiment. Certaines œuvres restent plusieurs siècles à l’écart avant de libérer de nouveau (et parfois pour la première fois) leur puissance en répondant à des problèmes de la société qui les découvre.

Vu sous cette optique, les festivals jouent un rôle très important de prospection et de relais d’œuvres porteuses d’une intensité significative, d’une vision ou au moins d’un regard critique. Pour les festivals déjà en place ou à venir, le défi de rassembler les gens autour de films de qualité est de taille dans un monde d’éclatement où chaque région et chaque groupe veut son propre festival du film international. Existe-t-il encore un Festival qui puisse, aujourd’hui, jouer un tel rôle de catalyseur, constituer une telle force de rassemblement ?

Cinéma Loews sur Ste-Catherine pendant le FIFM. – © Photo: Arthur Lipset / Collection Cinémathèque québécoise

À LIRE DANS CE DOSSIER:

[FIFM 1960-1967: Entrevue avec Robert Daudelin->http://www.horschamp.qc.ca/ENTREVUE-AVEC-ROBERT-DAUDELIN.html] d’Antoine Godin

[FIFM 1960-1967: Entrevue avec Rock Demers->http://www.horschamp.qc.ca/ENTREVUE-AVEC-ROCK-DEMERS.html] d’Antoine Godin

[La Vie heureuse de Léopold Z: Gilles Carle et le cinéma du possible->http://www.horschamp.qc.ca/GILLES-CARLE-ET-LE-CINEMA-DU.html] d’Eric Fillion

[Le Chat dans le sac: Jazz et transcendance selon Gilles Groulx->http://www.horschamp.qc.ca/JAZZ-ET-TRANSCENDANCE-SELON-GILLES.html] d’Eric Fillion

[À tout prendre: Le cinéma « beat » chez Claude Jutra ou l’exil en soi->http://www.horschamp.qc.ca/LE-CINEMA-BEAT-CHEZ-CLAUDE-JUTRA.html] d’Eric Fillion

Articles complémentaires:

Anatomie d’un festival, article de Robert Daudelin publié en 1992 dans la Revue de la Cinémathèque.

L’article choc Les Dessous de la censure d’André Lussier paru pour la première fois en 1960 dans Cité Libre.

[Aimez-vous Vajda?->http://www.horschamp.qc.ca/AIMEZ-VOUS-VAJDA.html], article d’Arthur Lamothe publié au lendemain du Festival en octobre 1960 dans Cité Libre.

Notes

- Toutes les citations sans référence sont issues d’entretiens avec Hors Champ réalisés entre mars et mai 2010. ↩

- LEFEBVRE, Jean Pierre, Sage comme une image, Les Livres Isabelle Hébert, 1993, p. 44. Dans ce livre, le témoignage précieux et unique de Jean Pierre Lefebvre, comme cinéaste, écrivain, cinéphile et homme ayant grandi dans le Québec d’après-guerre, illustre très bien le cheminement typique des cinéastes et des cinéphiles de cette génération. ↩

- Réal La Rochelle a longtemps été professeur et critique de cinéma, il collabore encore à diverses revues. ↩

- Sage comme une image, p. 48 ↩

- Il y a aussi Jacques Tati venu présenter Mon oncle, Louis Malle et son Ascenseur pour l’échafaud ainsi que Charles Vanel, Jean-Pierre Aumont, Arletty, Daniel Gélin, Dany Robin, etc. (Chronologie du Cinéma au Québec, Yves Lever et Pierre Pageau) ↩

- Sage comme une image, p. 36. ↩

- Grâce à Robert Letendre de la Société des festivals de Montréal, les organisateurs du premier FIFM reçoivent un prêt de 5000$ pour démarrer. ↩

- André Lussier, «Les dessous de la censure», Cité libre, 28, juin-juillet 1960, p. 14-21. [L’article est publié en version intégrale sur le site de Hors Champ (Cliquez ici).->http://www.horschamp.qc.ca/LES-DESSOUS-DE-LA-CENSURE.html] ↩

- Le gouvernement du Québec crée le Comité pour l’étude de la censure du cinéma dans la province de Québec. Ce comité est présidé par Georges Dufresne, psychologue, et il comprend Fernand Cadieux, Claude Sylvestre, André Lussier et le père Louis-Marie Régis. ↩

- LA ROCHELLE, Réal, Cinéma en rouge et noir, Les éditions Triptyque, 1994, 281 pages. ↩

- Selon la Chronologie du cinéma au Québec, en 1960 «on compte 380 salles de cinéma, dont 50 appartiennent à la Famous Players Canadian Corporation, 10 à Odeon, 8 à France Film, 7 à Quebec Cinema Booking. Les autres appartiennent à de petits propriétaires (c’est à dire 5 salles ou moins). ↩

- Connaissance du cinéma – un groupe de cinéphiles et de cinéastes présidé par Guy L. Côté et qui comprend notamment Rock Demers, Michel Patenaude et Avram Garmaise – organise une rétrospective Jean Renoir sous la présidence d’Henri Langlois. Le groupe prend le nom de Cinémathèque canadienne en 1964 puis de Cinémathèque québécoise en 1971. ↩

- «Anatomie d’un festival», La Revue de la Cinémathèque, Propos recueillis par Robert Daudelin, juillet-août 1992, pp. 8-12. ↩