Le cinéma et l’autoportrait

de l’expression de soi à l’expérience d’un support

L’autoportrait est un genre pictural bien défini, il est très courant en photographie, un peu moins présent en littérature (quoique très étudié) mais plus difficile à circonscrire tant il est proche de l’autobiographie ou des mémoires. Au cinéma il est devenu, dans le champ du film intime, un terme générique désignant un peu tout ce qui s’apparente à l’autoreprésentation filmique. Pour répondre à la question : « qu’est-ce qu’un autoportrait cinématographique ? », il est donc indispensable d’étudier les dispositifs picturaux et photographiques tout en convoquant des références littéraires. Sans entrer dans le détail de ces investigations, il nous faut préciser quelques points fondamentaux. Premièrement, puisqu’il est question de représentation imagée de soi, nous pouvons établir que l’autoportrait a lieu au cinéma quand le réalisateur apparaît d’une manière ou d’une autre à l’image ou au son, ce qui exclut les films dans lesquels l’auteur se projette sous les traits d’un alter ego. Deuxièmement, s’établissant dans le champ des œuvres intimes ou à la première personne, le réalisateur s’expose dans son film sous sa propre identité, ce qui exclut à priori les films dans lesquels le réalisateur joue un des personnages de la fiction. Troisièmement, contrairement à l’autobiographie ou au journal filmé, l’autoportrait n’est pas tout à fait un récit de vie (qu’il soit rétrospectif ou raconté au jour le jour), mais une autoreprésentation de l’artiste dans l’instant même de son acte de création. C’est-à-dire dans le temps même de l’œuvre à faire quand se pose pour lui la question de son travail et de son rapport avec celui-ci.

Partant de là, nous proposons de faire d’une question assez paradoxale l’objet de notre argument : si ce n’est pas un témoignage direct, une mémoire, ou un récit personnel que raconte l’autoportraitiste, que cherche-t-il à transmettre, que montre-t-il ?

Michel Beaujour, qui s’est posé la question de l’autoportrait en littérature avance ceci :

«l’autobiographe, le mémorialiste veulent qu’on se souvienne d’eux pour leur vie, les actions qu’ils narrent (…) l’autoportraitiste, en revanche, n’est rien d’autre que son texte : il survivra par là ou pas du tout1 ».

Ce qui veut dire que l’intimité en jeu dans l’autoportrait n’est pas celle du privé mais celle du rapport au savoir-faire : l’autoportraitiste ne se présente pas seulement sous les traits de l’homme qu’il ne manque pas d’être, mais aussi sous ceux de l’artiste en train de fabriquer une œuvre. Ainsi, le véritable sujet de l’autoportrait cinématographique et ce qui semble se transmettre, c’est l’activité même du cinéaste, et par là, pour ce qui nous occupe, une forme de cinéma en action.

On peut donc à première vue distinguer deux types de représentation. Le premier concerne la figure du cinéaste au travail et ce que l’on voit de ses outils, de son atelier, et de son statut. Le deuxième comprend les formes visibles du cinéma : mise en scène de ses caractéristiques, de sa matière, de ses principes, voire de son histoire. Pour se montrer au travail et pour montrer le travail du cinéma, le cinéaste va logiquement chercher à montrer le processus de fabrication du film dans le temps même où il se construit, et va donc se confronter à la difficulté de rendre sensible la nature du cinéma. C’est-à-dire son support, qu’il faut alors envisager en tant que pratique, média et matériau.

Cependant avant d’aller plus loin et d’aborder nos exemples, indiquons en deux points les enjeux de ce travail sur le support. Premièrement, si l’autoportrait est la représentation de l’artiste à un instant donné de sa vie et de son œuvre dans le temps même de celle-ci, et qu’elle tend logiquement vers la fixité et l’arrêt sur image (comme en photographie quand l’artiste regarde droit dans l’objectif), on comprend très vite qu’avec le cinéma, cet instant-là ne peut exister, car arrêter le film c’est le détruire. Pour que le film continue d’exister, le mouvement doit reprendre ou changer de mode d’expression, car au cinéma, il n’y a pas d’arrêt mais seulement des passages. Deuxièmement Raymond Bellour, qui a étudié dans son ouvrage L’entre-image 1 certains aspects de l’autoportrait audiovisuel en posant clairement la distinction autobiographie/autoportrait, pose que cet autoportrait a lieu dans la sphère du visuel grâce à l’interférence du cinéma et de la vidéo, mais il ajoute :

« il faut bien entendre « la vidéo » comme entre parenthèses. Il s’agit en effet d’une situation particulière, qui n’aura valu qu’une fois et que pour un temps, pendant lequel deux régimes d’images (…) se seront trouvés face-à-face, chacun influençant l’autre, déplaçant l’autre, avant que d’une façon ou d’une autre, ils finissent sans doute un jour par ne plus faire qu’un2 . »

Ce qui signifie que le contexte technique de réalisation est sans doute étroitement lié à telle ou telle modalité autoportraitiste mais que, même si les conséquences esthétiques varient, ce qui est à l’œuvre ce n’est pas seulement leurs caractéristiques propres mais plutôt le déplacement d’un champ à l’autre.

Ce sont ces différents modes de passages et de déplacements des supports qui nous intéressent ici, dans leurs façons de transmettre quelque chose de l’acte cinématographique. Nous avons regroupé nos exemples suivant les trois axes déjà mentionnés : la pratique (ou la figure du cinéaste au travail), le média (ou le travail des films), et la matière (ou le travail du cinéma).

La Villa Santo Sospir (1951, Jean Cocteau)

Le cinéaste au travail

Nous avons choisi ici de mettre en avant deux films dans lesquels le cinéaste s’interroge ouvertement sur l’utilisation de tel ou tel type de support pour rendre compte de son geste créatif. Il s’agit de La villa Santo Sospir (1951) de Jean Cocteau et de Carnets de notes sur vêtements et ville (1989) de Wim Wenders.

Dès les premières minutes de La villa Santo Sospir, alors qu’à l’image on voit une fleur en gros plan, un jet d’eau, les abords de la maison, et finalement Jean Cocteau en train de s’avancer vers nous, on l’entend dire en off :

« J’ai trop souvent conseillé aux jeunes cinéastes d’employer le 16mm pour ne pas en courir moi-même le risque. En outre je trouve que les amateurs se laissent souvent séduire par la technique des professionnels. Étant un professionnel j’ai voulu faire un film d’amateur sans m’encombrer de la technique. Un jour on regrettera trop d’exactitude et les artistes chercheront à provoquer exprès les accidents que nous apporte le hasard. Ce sera la minute difficile. »

Il distingue le 35mm et le 16mm comme pratique professionnelle d’un côté et exercice d’amateur de l’autre en mettant en avant la responsabilité qu’a l’artiste de se mettre en danger, c’est-à-dire de chercher par tous les moyens qui lui sont offerts à travailler son moyen d’expression. La « minute difficile » sera celle où l’artiste ne se prêtera plus aux surprises du film mais qu’il sommera le film de lui ressembler. Le changement de support pour un format plus léger n’est pas seulement pour Cocteau un moyen de produire un film de lui sur lui, mais une occasion d’expérimenter un autre espace. Ainsi que le suggère la suite du texte, toujours en off :

« Le contretype Kodachrome perturbe les couleurs à sa guise et de la manière la plus inattendue, il crée en quelque sorte, et, il faut l’admettre, comme l’interprétation d’une peinture, et en admettre les surprises. Nous sommes en face de la machine qui invente, ce que je montre n’est pas ce que je veux mais ce que la machine et ce que les bains chimiques veulent. C’est un autre monde dans lequel il est indispensable d’oublier celui qu’on habite. »

Si Cocteau s’identifie ici au support c’est qu’il est comme lui, le poète, capable de créer un monde qui n’existe nulle part ailleurs. Le 16mm est un moyen de montrer le travail de la création et sa liberté, en même temps qu’il lui permet de filmer et commenter l’ensemble de fresques qu’il a réalisé (en tant que peintre cette fois) pour orner la villa.

Carnets de notes… (1989, Wenders) collection particulière

Dans Carnet de notes sur vêtements et villes, Wim Wenders va quant à lui se poser d’abord la question du support de l’image comme un support de l’identité. Après un prologue assez long sous la forme d’un texte écrit (déroulant) et lu (en off) à propos de l’identité, l’image apparaît enfin. On est à l’intérieur d’une voiture qui roule et, posé sur le tableau de bord, il y a un moniteur vidéo montrant les images enregistrées d’une autre route qui défile. Continuant sa réflexion, Wenders poursuit (cette fois la voix se mêle aux bruits de la ville) :

« Les images changent de plus en plus vite et elles se multiplient à une rapidité infernale depuis l’explosion des images électroniques qui sont en train de remplacer les images photographiques partout. On a appris à faire confiance à l’image photographique, peut-on faire confiance aux images électroniques ? Avec la peinture tout était simple, l’original était unique, une copie c’était une copie, une falsification. Avec la photographie et le cinéma, c’était déjà plus compliqué, l’original c’était un négatif, il n’existait même pas sans copie, au contraire chaque copie c’était l’original. Maintenant avec l’image électronique, bientôt digitale, il n’y a plus de négatif, plus de positif, il n’y a plus même l’idée de l’original, tout est copie. Chaque distinction est devenue arbitraire, il semble, qui veut donc s’étonner du pauvre état dans lequel se présente aujourd’hui l’idée d’identité ? Non ça n’étonne pas. »

Wenders est libre de penser que l’identité va mal et qu’elle se pose d’abord en termes d’origine, peu importe, l’intéressant pour nous est de comprendre comment le cinéaste trouve une échappée à sa crise d’identité qui se révèle en fait être une crise de langage, ou plutôt une crise d’image. Carnet de notes sur vêtements et villes est un documentaire de commande (pour le Centre Georges Pompidou) sur le couturier Yosji Yamamoto, or Wenders l’avoue dès le départ : à priori la mode ne l’intéresse pas, parce que c’est toujours in, toujours en vogue et que cela va à l’encontre de son idée de l’identité. Plus tard dans le film, alors qu’il observe le travail de Yamamoto, il s’aperçoit que ce dernier, maniant quelque chose qui est par définition d’ici et maintenant, va cependant trouver son inspiration dans des photos d’autrefois, dans des images d’une autre époque. Interrogé par Wenders, Yamamoto reconnaît que c’est un écart de langage mais qu’il pense « avoir assez de technique pour ça : être toujours nouveau et classique pour toujours ». Il rajoute « je suis comme un monstre qui mord les deux ». Alors Wenders, tout à sa comparaison entre le langage de la mode et celui de l’image (le sien, son identité) avoue :

« Moi aussi je me sentais comme un monstre en filmant ce film. Travaillant comme lui dans deux langages différents, sur deux systèmes opposés. Derrière ma petite caméra 35mm, j’avais l’impression de manipuler quelque chose de très vieux, oui, classique ; mais puisqu’elle prenait seulement des bobines de trente mètres, j’étais obligé de la recharger toutes les soixante secondes. Alors je me retrouvais de plus en plus souvent derrière ma caméra vidéo qui elle était toujours prête, ce qui me permettait de suivre le travail de Yosji en temps réel. Ces images étaient même plus justes parfois, comme si elles comprenaient mieux le langage des phénomènes devant l’objectif. Elle avait une drôle d’affinité avec la mode. »

À peine plus tard, il rajoute : « Avec la caméra 35mm j’avais toujours peur de gêner, pas avec la vidéo car la vidéo ne gêne pas, elle est sans gêne. »

Ainsi, pour Wenders, changer de support est un moyen de s’adapter aux conditions du tournage mais surtout une façon de se livrer à un « langage actuel » qu’il ne maîtrise pas tout à fait. Il constate par ailleurs que les créations de Yamamoto ne volent pas l’identité de ceux qui les portent mais qu’elles font apparaître une personne chaque fois nouvelle ; de la même manière il avoue qu’il a pu saisir grâce à la vidéo des scènes de travail et de création qui seraient sinon restées invisibles. Quelle que soit la conclusion de Wenders (il reste sceptique sur la capacité du numérique à filmer l’homme du XXIe siècle), l’important est de voir que c’est dans le passage d’un mode de tournage à un autre qu’il installe finalement son point de vue. Monstre à deux têtes peut-être, mais c’est pour lui la seule façon d’être là, dans le temps du film et en phase avec un langage de la mode, c’est-à-dire un langage qui se veut toujours plus actuel et contemporain, dans le temps même de son déroulement, comme l’exige finalement l’autoportrait.

Carnets de notes… (1989, Wenders) collection particulière

C’est donc en voulant filmer son propre travail dans le cas de Cocteau, ou celui d’autrui dans le cas de Wenders, que les deux artistes en viennent à mettre en jeu leur façon de filmer. Cocteau prend le parti du burlesque, il joue avec son outil et sa propre image, tandis que Wenders avoue risquer jusqu’à son identité de cinéaste. Dans un cas comme dans l’autre (même s’il est difficile de comparer ces deux artistes), l’expérience s’opère parce qu’il y a eu un mouvement, un déplacement d’un mode de tournage à un autre qui met alors en relief le travail du film lui-même. On le voit déjà, la forme autoportraitiste cherche à transmettre une forme filmique qui s’interroge sur elle-même. Et même si le point de départ du film de Cocteau ressemble à un film de famille et que Wenders commence par énoncer le mot identité, l’un et l’autre quittent très vite le domaine du privé et du personnel pour venir habiter le film en tant que cinéaste…au travail.

Le travail des films

Il s’agit ici de comprendre le travail qu’effectue l’autoportraitiste quand il aborde le cinéma non plus en tant que pratique mais comme média. C’est-à-dire quand il convoque et cite dans son autoportrait des films ou des plans existants pas ailleurs, et possédant en eux-mêmes un contenu et une histoire. Deux exemples vont mettre en relief deux aspects de cet usage : Berlin 10/90 (1990) de Robert Kramer dans lequel l’auteur se confronte à ses propres fragments d’images, et Chantal Akerman par Chantal Akerman (1996) de Chantal Akerman dans lequel la cinéaste fait de son autoportrait un montage de ses anciens films.

Dans Berlin 10/90 Robert Kramer s’est enfermé dans une salle de bain de chambre d’hôtel (à Berlin, en octobre 1990) pour tourner un plan séquence d’une heure. Il a apporté avec lui une TV qui diffuse les projets avortés du film que l’on est en train de voir, c’est-à-dire des plans séquences ratés. Le rythme du plan séquence, tel qu’il existe finalement, est induit par le bout à bout des tentatives antérieures, et Kramer y revient constamment, faisant le plus souvent de sa parole un commentaire en direct. Sur cette bande, au hasard des plans plus ou moins rapprochés sur la TV, on voit des images de la ville, des plans du camp de Buchenwald, des images de ses amis et aussi de sa femme, Erika. Un moment, alors que le cinéaste s’interroge sur la fausse fluidité du plan séquence, il dit :

« these images that…collected here on the television screen, and then come through to here, and, then, to be re-filmed again… Like all the different kinds of layers of judgment… that one has as one moves in the world… I think of this video that… the tape that’s running, as, like the memory tape. I can’t really think of it as another way…3 »

Ainsi, non seulement le film premier, inachevé et commenté, est un fil conducteur, mais en plus il représente, dans sa confrontation avec la présence du cinéaste la mémoire même de tout ce qu’est aussi le film, par ailleurs. En incluant les plans non aboutis, il intègre finalement, au processus même du film, la façon qu’il a de faire naître une image, par fragments, par associations. Alors qu’il laisse la caméra filmer la chaise vide et le mur blanc (il est donc hors champ), il expose son point de vue (on entend, hors champ également, le son de la TV) :

« And it’s important, in all this, that the shots are not one shot, one feeling, idea, breath, fluid happening, but many pieces brought together by will. […] Perhaps time is continuous but to break its flow, would make it into this explosion of particles, leaps and bouncing between inside and outside. I hate gumming this all together. […] I hate […] this appearence of « it is happening »4 … »

Ce n’est pas seulement au travail que se montre Robert Kramer, mais bien confronté au cheminement de son propre travail. Le film dans le film devient le projet même du discours : montrer en quoi et comment le cinéaste est à considérer comme cinéaste. L’évocation et l’explication du film passé (par l’image et le son) rejoignent alors les caractéristiques de l’autoportrait sans pouvoir se confondre avec l’évocation de souvenirs plus ou moins autobiographiques.

Chantal Akerman par Chantal Akerman (1996) © Amip

Dans Chantal Akerman par Chantal Akerman, le processus est presque opposé. Au lieu de commenter ses anciens films dans le temps même où ils apparaissent, elle décompose le geste et procède en deux étapes. Dans un premier temps, au cours du long prologue, elle explique sa démarche et l’origine de ce travail, c’est-à-dire les circonstances de la commande (pour la série Cinéma de notre temps). Elle fait part de ses hésitations et précise que sa première idée était de se servir de ses anciens films comme de rushes pour en faire un nouveau montage, devenant alors l’autoportrait en question. C’est finalement ce qu’elle fera dans le deuxième temps du film. Un carton noir annonce « Autoportrait » avant de laisser la place à un montage de trente-quatre extraits issus de certains de ses films. Les citations sont laissées telles quelles, sans rajout sonore, sans manipulation de l’image et en usant de raccords cut. Aucun effet ne vient donc orienter le propos. Les extraits choisis sont assez longs et viennent de certains films seulement, correspondant à peu près à la moitié de l’œuvre. Un carton vient préciser les titres retenus, par ordre d’apparition, et les titres rejetés. On constate alors que l’ordre chronologique de la filmographie n’est absolument pas respecté, et que le montage en lui-même n’a aucune prétention narrative. Il semble donc que ce choix ne réponde à aucune logique précise, en tout cas pas à une logique frontalement autobiographique. Le premier extrait est issu d’Histoires d’Amérique (1988). On y voit New York, de loin, la nuit, Akerman y confie son propre déracinement et avoue que son histoire est remplie de manques, d’absences, et qu’elle n’a même pas d’enfants à qui transmettre quoi que ce soit. Sa voix y est très présente, comme dans l’extrait qu’elle a choisi pour clore ce montage : issu de News from home (1976), elle y lit les lettres de sa mère alors qu’on voit à nouveau New York la nuit. Le montage est encadré par la voix de la cinéaste, qui tient alors, en creux, la présence de toutes ces femmes (dont elle-même) qui peuplent ses films. De l’une à l’autre des séquences, les mouvements se répondent, les durées se télescopent et parfois les formes et les attitudes créent des liens inattendus. Les films, et ce que l’on sait d’eux, viennent se répondre en se confrontant. On peut bien sûr se demander pourquoi tel ou tel film n’est pas cité mais là encore il ne semble pas y avoir de raison logique : ce ne sont pas les films dans lesquels Akerman ne joue pas, et ce ne sont pas les films relevant plus ouvertement de la fiction. Plus qu’un album de souvenirs, il s’agit d’une sorte de balade en mouvements, où ce sont les déplacements, les intervalles et les écarts qui dictent les passages et finalement le montage. Or ces écarts, qui sont à priori une série de sautes aléatoire dans un récit perdu, montrent en eux-mêmes le travail effectué par les films et les liens ténus qui existent entre eux. En observant ce montage depuis les collures, le travail d’interférence des films devient évident et laisse apparaître un nouvel espace filmique, celui de l’autoportrait.

Dans ces deux exemples, on voit que le retour sur soi est en fait une question de création. Malgré l’autocitation filmique, il n’y a pas de visée autobiographique évidente dans ces films. L’autoportraitiste inclut son travail passé dans sa réflexion présente (c’est-à-dire le film à faire), et laisse apparent les passages de l’un à l’autre pour rendre prégnant son propre parcours de cinéaste.

Le travail du cinéma

Très différent du travail des films, le travail du cinéma envisage celui-ci comme une matière à façonner. Pour l’aborder nous parlerons des films de deux artistes en discernant deux types d’expérimentations. Il s’agit d’Olivier Fouchard et de Jun’ichi Okuyama dont les œuvres mettent en scène les effets du défilement par transfert ou refilmage, et la manipulation directe sur la pellicule.

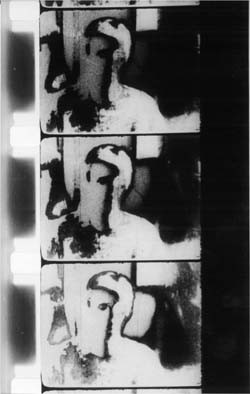

Le premier plan d’Autoportrait en 7 tableaux (1998) d’Olivier Fouchard est l’image d’un morceau de pellicule placé verticalement sur un fond noir et occupant le tiers droit du cadre. Les trois photogrammes visibles représentent trois fois l’image, en buste, d’une figure. On suppose (et le reste du film vient le confirmer) qu’il s’agit d’Olivier Fouchard lui-même. Placé comme une introduction, ce plan matérialise, pour l’œil du spectateur, ce qui fait la particularité de la figure cinématographique : sa minuscule multiplicité métamorphosée en image-corps unique par le principe du défilement de la pellicule. Cette visibilité du défilement est justement le sujet d’un autre film de Fouchard intitulé 9 ½ (1999), et d’un film de Jun’ichi Okuyama, Frameless 16 (1971). Pour réaliser 9 ½, Fouchard a effectué le tirage d’un autoportrait, tourné originellement en format 9,5mm, sur un 16mm positif noir et blanc haut en contraste. Le film premier apparaît alors en négatif sur un fond noir, on voit nettement les photogrammes se succéder à un rythme plus ou moins régulier et on reconnaît le support 9,5mm à ses perforations uniques placées à l’intersection de chaque photogramme et au centre de la pellicule (en super 8 la rangée de perforation est sur le côté). La vitesse de défilement du 16mm fait apparaître ces perforations avec un certain décalage, ce qui fait que, ne se superposant pas l’un sur l’autre, les petits cubes noirs qui les figurent semblent parfois tomber en bas du cadre, parfois remonter vers le haut de l’image, parfois disparaître en se chevauchant. La forme humaine (difficile de parler de visage) que l’on perçoit sur chacun des photogrammes suit sensiblement le même cheminement : on la perd le plus souvent dans « l’entre-images » de la pellicule et quand elle est visible ce n’est que pour un instant, l’image suivante venant la chasser. À cela se rajoute l’esthétique du négatif qui donne à l’image un effet de spectre déjà absent de lui-même, une figure non révélée, restée à l’état de matière première. Et cette révélation (dans le sens photographique du terme) ne peut avoir lieu qu’en jouant sur le changement de format. Le film de Junc’ichi Okuyama, Frameless 16, est quant à lui un court métrage de trois minutes constitué d’un refilmage en 35mm d’un autoportrait tourné en 16mm et projeté sans fenêtre. Or, puisqu’il existe une différence de métrage entre le 35mm et le 16mm (en 35mm 24 images représente 46cm et en 16mm cela fait 18cm), on obtient forcément un effet de répétition décalée quand il s’agit de faire coïncider le temps de filmage et le temps de projection. Le résultat laisse apparaître les rangées de perforations et donne un effet de saute de la figure elle-même, comme si elle ne trouvait jamais le cadre adéquat. Ici, comme chez Fouchard, la véritable raison d’être de la figure autoportraitiste est sa fonction presque de support du support : au-delà d’une mise en abyme du dispositif, c’est une mise en abyme de la matière. Pellicule, épiderme, visage : littéralement, la petite peau devient le visage de l’autoportrait cinématographique.

Autoportrait refilmé (1998, Oliver Fouchard) © Lightcone

Comparer la pellicule à la petite peau du visage sous-entend que l’on peut appréhender le film comme quelque chose de presque vivant, induisant alors l’idée d’une détérioration inéluctable, une disparition due aux principes chimiques (ou électroniques) du matériau. Dans Autoportrait en 7 tableaux, Olivier Fouchard a directement travaillé la pellicule dans ce sens, en faisant successivement des teintages et des refilmages, en abandonnant parfois la pellicule aux intempéries, en l’enterrant, en la plongeant dans divers produits, ou même en grattant directement les photogrammes. Le tableau cinq, par exemple, d’une durée d’une minute vingt-cinq secondes, se compose de deux parties séparées par un noir assez long (cinq secondes). Les deux parties montrent un plan unique, fixe et rapproché du cinéaste qui se tient, assis, face à la caméra. Il est difficile de le reconnaître et le traitement de l’image est accentué de l’un à l’autre des deux plans. Dans le premier, l’image en noir et blanc est retravaillée comme un négatif qui fait de chacun des contours de la figure une zone indéterminée. Un effet de léger scintillement pousse les noirs et les blancs, inversés, jusque dans leurs retranchements et donne au tout un rythme de pulsation presque organique. Dans le deuxième plan, cet effet est plus marqué et la pellicule, teintée de jaune orangé tirant sur le vert, prend des allures d’imagerie médicale. À tel point qu’on a l’impression d’assister à un enregistrement de pulsations cardiaques, où l’image, s’ouvrant et se fermant sur elle-même, serait le cœur de la figure. L’autoportrait se fait celui de l’image interne du cinéaste, en opposition à ce qu’on pourrait appeler les pensées intérieures de l’artiste. Bien sûr cette image interne ne répond à aucun projet préétabli et dépend entièrement de l’expérimentation sur la pellicule, ce qui fait que là encore (comme dans les images de défilement) il y a une accointance presque physique entre le résultat obtenu et la vie du film. L’autoportrait révèle le cinéma comme un outil de connaissance (intime) et cet outil fait que l’autoportrait s’installe plus concrètement dans le monde d’une image qui nous échapperait partiellement. Cocteau dit bien dans La villa Santo Sospir : « c’est un autre monde dans lequel il est indispensable d’oublier celui qu’on habite ».

Ces deux expériences montrent que la représentation de la figure du cinéaste devient, par un travail du support sur lui-même, une sorte de prétexte à l’expérimentation filmique. La matière du visage se fond dans la matière de l’image (c’est le principal enjeu de l’autoportrait), et ce renversement n’a lieu que par déplacements successifs d’un filmage à un autre.

Au terme de ce parcours, nous avons appris que l’autoportrait cinématographique se caractérise, face aux autres genres du film intime, par son souci de transmettre et de montrer un aspect du travail du cinéaste. Cette représentation du travail ne se contente pas de répondre à l’imagerie d’un homme (ou d’une femme) photographié à côté d’une caméra, mais met en scène des principes de création propre aux films. Qu’il l’aborde en tant que pratique, en tant que média, ou en tant que matière, le cinéaste met en scène le cinéma en interrogeant son support du point de vue de son utilisation, de son contenu, et de son principe. Finalement, en travaillant l’interaction du support, l’autoportraitiste remet chaque fois en jeu une représentation du cinéma par lui-même, traçant peut-être ainsi une histoire des formes, des figures et des mouvements qui le composent.

Notes

- Michel Beaujour, Miroirs d’encre. Rhétorique de l’autoportrait, Paris, Seuil, 1980, p.348. ↩

- Raymond Bellour, L’entre-images. Photo, cinéma, vidéo, 1990, Paris, Éditions de la Différence, 2002, p. 291. ↩

- « […] ces images réunies sur l’écran télé, puis qui arrivent ici pour être refilmées, comme toutes les strates de jugement… qu’on a en évoluant dans le monde…je pense à cette vidéo, la bande qui défile comme la bande de la mémoire. Je ne peux vraiment y penser autrement… » ↩

- « Il est important dans tout ça que les plans ne soient pas un plan, un sentiment, une idée, une respiration, un événement fluide mais plusieurs pièces réunies par volonté… […] Peut-être que le temps est continu mais nous le brisons en une explosion de particules, bondissant entre intérieur et extérieur. Je déteste dissimuler tout ça. […] Je déteste […] cette illusion de “ça se produit”… » ↩