LE CINÉMA AVANT LA NAISSANCE DU CINÉMA

Selon une vue courante de l’histoire du cinéma, la motivation derrière les tout premiers films, tournés à la fin du 19e siècle, était avant tout la démonstration de l’invention technique ; le simple fait de révéler la possibilité de capter et de retransmettre la réalité en mouvement constituait une attraction en soi. En effet, la plupart des premiers essais, ceux d’Edison aux États-Unis et ceux des frères Auguste et Louis Lumière en France, apparaissent comme une sorte de préhistoire du cinéma, ils précèdent le « langage » cinématographique et conservent surtout l’intérêt et la beauté d’un artéfact archéologique, plutôt que le germe de tout ce qui est à venir. Méliès fît quant à lui un autre usage de la nouvelle technologie dès 1896, la mettant au service d’une fantasmagorie élaborée à l’aide des trucages et des décors. Puis vers le milieu des années 1900, les bases du cinéma narratif, avec le montage et une maîtrise plus complexe de la représentation de l’espace et du temps, commençaient à se normaliser.

Cependant, au sein de cette genèse, avant le développement narratif mais se distinguant à la fois de la simple curiosité technique des premiers essais et de la théâtralité de Méliès, il apparaît aussi autre chose, particulièrement parmi les films issus du cinématographe des Lumière. Non seulement la caméra était-elle posée devant le monde – des scènes de villes, des paysages, des évènements divers -, au contraire des petits sketches et numéros de variété sur fond noir dans le studio d’Edison, mais le regard d’aujourd’hui peut retrouver dans ces vues simples, en un seul plan, quelques qualités proprement « cinématographiques », pour peu qu’on ne les range pas trop hâtivement dans l’enfance inarticulée du cinéma.

Dans des films tournés par les opérateurs du cinématographe Gabriel Veyre et Alexandre Promio notamment, entre 1896 et 1900, ainsi que quelques uns par Louis Lumière dès 1895, ce qui étonne est le souci dans l’utilisation du dispositif pour capter les choses d’un certain angle et à un certain moment. Ils semblent se poser les mêmes questions (ou suivre les mêmes intuitions) que se poserait un cinéaste aujourd’hui en faisant un plan : dans quel cadrage montrer telle chose, dans quelle lumière, comment diriger le regard dans l’image… C’est déjà davantage que l’unique volonté d’exhiber le prodige d’une machine, de même que d’employer celle-ci pour seulement montrer tel lieu ou telle scène dans une forme indifférente.

Edison était un inventeur et un homme d’affaires. Méliès venait du théâtre et de la prestidigitation. Les Lumières étaient également des inventeurs et des hommes d’affaire, mais avec une formation de photographes. Gabriel Veyre et Alexandre Promio avaient aussi des expériences en photographie avant d’entrer à l’emploi des Lumière. Ainsi, certains photographes du 19e siècle s’intéressant ensuite au cinéma, particulièrement en Europe, étaient peut-être plus sensibles à une certaine tradition picturale. Ce qui soutient en partie le charme qui peut encore s’opérer à nos yeux devant des films de Veyre, Promio et Lumière, ce sont des « choix formels » évidents, même si ce n’était sans doute pas consciemment articulé ainsi à l’époque. Cette idée invite en retour à réfléchir aux conceptions de l’histoire du cinéma, voire aux significations qu’on veut donner au terme « cinéma ».

++++

Différentes versions de l’histoire du cinéma sont possibles. Mais l’enjeu d’identifier un commencement et une suite cohérente provient bien sûr de notre tendance naturelle à créer un ordre dans les évènements, non des relations complexes et des voies multiples par lesquelles le cours des choses se déploie. Un point de départ fixe, une date, ne sont que des repères virtuels. Il y a toutefois réellement des « premières fois » – la première fois qu’une série d’images fixes des phases du mouvement fut imprimée sur une bande de celluloïd, la première fois qu’un film fut projeté sur un écran, la première fois qu’un cinéaste pensa à tourner un contre-champ, etc. Pour raconter l’histoire du cinéma selon une version plutôt qu’une autre, il n’y a pas vraiment de faits variables ou concurrents, à moins de nouvelles découvertes remettant tout en question, mais des points de vue différents sur les mêmes faits connus. On peut affirmer par exemple que la première projection publique des frères Lumière était un pas plus décisif vers le cinéma que les visionneuses individuelles d’Edison, dans lesquels on insérait une pièce pour déclencher le déroulement d’une bobine dans une petite fenêtre. On peut au contraire ne pas accorder la même importance à ces conditions de présentation. C’est le même fait avec une signification historique différente, impliquant aussi éventuellement des conceptions différentes de ce qu’on nommerait « cinéma ».

Une conception commune des origines du cinéma en situe le commencement dans l’invention technique, c’est-à-dire que le cinéma existe dès que devient réelle la possibilité de filmer et montrer des images en mouvement. Le moment de l’origine serait donc en 1894 avec Edison, ou plutôt son employé William Dickson, qui met au point une caméra capable de faire défiler une bande de celluloïd photosensible et perforée pour être entraînée rapidement dans le mécanisme. Certains historiens voient un début plus déterminant un an plus tard en France, alors que Louis et Auguste Lumière intègrent en plus le principe d’un projecteur dans leur dispositif. On peut aussi remonter plus loin, reconsidérer les origines, en faisant remarquer que rien de tout cela n’était possible sans les expériences optiques et cinétiques antérieures, comme celles de Muybridge, Marey, Reynaud. Mais en somme, peu importe la date et l’instrument du commencement, dans cette perspective le cinéma commence avec la machine, sans égard au type de film qui en est sorti, ni à son institutionnalisation culturelle et commerciale. La notion du regard subjectif de celui qui opère l’appareil n’entre pas en jeu non plus, car on s’intéresse strictement à la possibilité technique et non à un usage particulier de la technique.

Dans leur introduction au récent recueil de textes American Cinema 1890-1909 1 , André Gaudreault et Tom Gunning font valoir que cette conception des origines, correspondant à l’innovation technique, ne permet pas de retracer et de comprendre l’émergence du cinéma, selon la signification du terme qu’ils suggèrent. Ils distinguent « cinéma » et « images en mouvement » (en anglais, ils soulignent que « cinema » n’est pas la même chose que « moving images » et ses variantes comme « movies » et « motion pictures »). À la différence de la simple notion technique d’images photographiques en mouvement, pour eux le « cinéma » recouvre un phénomène culturel global, à la fois la nouvelle réalité sociale d’ « aller au cinéma », l’organisation de la production et de la distribution dans un système industriel, puis le développement d’une forme généralisée, celle du cinéma narratif. Selon cette approche, c’est donc plutôt vers le milieu des années 1900 que se situerait la naissance du cinéma, dans une dynamique d’institutionnalisation, qui ne pouvait s’opérer tout de suite avec la simple possibilité technique de faire des films. Si c’est le sens qu’on veut donner au mot « cinéma », cette conception de l’histoire souligne avec justesse le début des formes de représentation et des modes de production et de réception qui ont perduré par la suite. Dans cette optique, les films des Lumière à la fin du 19e siècle, pas plus que les premiers essais d’Edison, ne concordent avec ces critères : une industrie du cinéma n’est pas encore constituée, du moins pas consolidée au-delà des quelques initiatives isolées ; les films sont présentés comme attraction dans des foires, les projections ambulantes du cinématographe ou les visionneuses d’Edison (le Kinetoscope), mais pas encore dans des lieux désignés avec une programmation régulière ; puis il s’agit de courtes bobines en un seul plan, étrangères aux stratégies narratives et aux règles du montage développées plus tard. L’approche de l’histoire chez Gaudreault et Gunning est donc ancrée dans le contexte culturel et commercial de la production et de la réception des films, ainsi que dans une forme particulière, celle du cinéma narratif de fiction, qui sera bientôt la production dominante. À leurs yeux, les films du cinématographe des Lumière, et en général toute production des années 1890, précèdent le « cinéma », car ils relèvent avant tout du motif de démonstration d’une nouveauté technologique (« the novelty era ») 2 . Les auteurs ne nient pas l’existence d’une possible qualité esthétique dans certains de ces films (ils sont encore montrés et appréciés aujourd’hui comme des « films », font-ils remarquer), mais cette qualité serait sans importance dans l’histoire du concept ou du phénomène du cinéma, si elle n’est pas encore institutionnalisée dans une profession, une culture, ni attendue de la part d’un quelconque public. Cette approche cependant ne tient pas vraiment plus compte que la première de la subjectivité du regard à l’œuvre dans la création des images (le contexte détermine si c’est du cinéma, non le geste individuel). Comment alors nommer, et situer dans une histoire, ce qui dans certains films de Veyre et de Promio est bien une mise en forme de l’image, un geste « expressif » qui peut encore nous parler 120 ans plus tard ?

Le mot « cinéma » peut avoir d’autres significations. L’un de ses usages courants, par rapport à l’expérience sensible des films et non l’historiographie, comporte une référence à l’esthétique et un sens critique, quand on dit « c’est du cinéma » comme réponse d’appréciation. Il est en ainsi pour d’autres arts également : par exemple en lisant un roman, on sait très bien ce qu’on veut dire si on s’exclame « c’est de la littérature », plutôt que « c’est un livre », « c’est un roman », « c’est un roman à succès »… De même, dans des conversations entre cinéphiles ou cinéastes, on exprime la qualité d’une expérience, une perception critique dans un langage partagé instinctivement, si on dit simplement d’un film que « c’est du cinéma » (ou d’un plan précis dans un film), ce qui relève même d’une perception légèrement différente que de dire « c’est un bon film ».

Veyre et Promio, par exemple, du moment qu’ils se questionnent sur la position de la caméra, cherchent les contrastes de lumière, les rapports dynamiques entre avant-plan et arrière-plan, commencent à « faire du cinéma » au même titre que quiconque en 2015 pointe une caméra sur son sujet et se trouve confronté aux mêmes choix formels. C’est d’ailleurs le point de vue exprimé par le cinéaste Bertrand Tavernier, président de l’Institut Lumière, dans sa merveilleuse narration pour l’édition DVD des premiers films des Lumière (pour la version anglaise) 3 . De film en film, il commente les images et nous dit : « regardez ce détail, ce choix d’angle et d’éclairage, cette composition… ceci est du cinéma ».

Bien qu’un certain nombre de petites scènes fictives et tableaux de reconstitution historique aient fait partie de la production du cinématographe des Lumière (Promio entre autres en réalisa plusieurs), les films dont il est question ici sont essentiellement documentaires. Cela contribue peut-être à l’impression d’intemporalité des qualités formelles, dans le simple geste de braquer l’objectif sur un moment réel, tandis que pour les autres possibilités du nouveau médium, comme les effets obtenus par trucage ou la forme narrative en général, leur développement s’accélère rapidement et donne plus facilement un air daté aux premiers essais. La science-fiction de Méliès demeure amusante, parfois touchante, mais ses effets sont à jamais fixés dans la naïveté des débuts du genre. Aux États-Unis, un monde sépare une petite mise en scène comme Uncle Josh at the Moving Picture Show, d’Edwin S. Porter en 1902 (pour Edison), et The Great Train Robbery du même réalisateur en 1903 : le premier est un objet encore « primitif » sous toutes ses coutures, le deuxième est un objet cinématographique. The Great Train Robbery représente d’ailleurs la cristallisation visionnaire de la forme narrative (variation de l’échelle des plans, montage parallèle, montage alterné…), mais ce qui retient notre attention dans des films tournés 3 à 7 ans plus tôt par les opérateurs de la société Lumière n’est pas une vision anticipatrice des formes à venir, mais le germe d’une sensibilité cinématographique dans la simple exécution d’une prise de vue, en un seul plan contenu dans la durée d’une courte bobine.

Les opérateurs du cinématographe, eux, ne pensaient pas au « cinéma », qui est alors sans histoire. Mais tandis qu’en parallèle, Méliès poursuit ses propres inventions dans la veine imaginaire, s’appliquant à faire disparaître des créatures dans des nuages de fumée et alignant des plans théâtraux sur des décors en carton, des questions d’un autre ordre peuvent surgir devant les films des Lumière où il ne s’agit que de filmer la réalité. Car on y perçoit un travail sur la « représentation », avec des moyens propres au nouveau médium. D’où vient le soin porté à la composition d’un plan ? Est-ce une vision forgée dans l’expérience en photographie des opérateurs ? Y a-t-il des directives ou une recherche active au sein de la compagnie pour rendre des images plus intéressantes au-delà de la fonction reproductrice de l’appareil ? Quoiqu’il en soit, certaines intentions sont manifestes, des caractéristiques formelles sont récurrentes dans la production des années 1890 de la société Lumière. Par exemple :

-* L’espace en perspective est très souvent souligné par un cadrage en diagonal : un principe structurant en soi dans L’arrivée du train en gare de la Ciotat (Louis Lumière, 1895) et fréquemment répété par la suite dans de nombreux films, qui engage le regard dans la profondeur de l’image, dramatise les sujets qui s’approchent de l’objectif et dirige le mouvement à travers toute la surface du cadre.

-* On remarque qu’une attention minutieuse est souvent portée à la lumière, pas seulement sa « quantité », au sens technique pour des conditions adéquates de prise de vue, mais aussi ses « qualités », comme le jeu des contrastes, des ombres, l’effet de différentes surfaces, les reflets de l’eau : le plan magnifique d’une rue inondée en France revient en mémoire, puis celui d’une « baignade de chevaux » filmée au Mexique (Veyre, 1896).

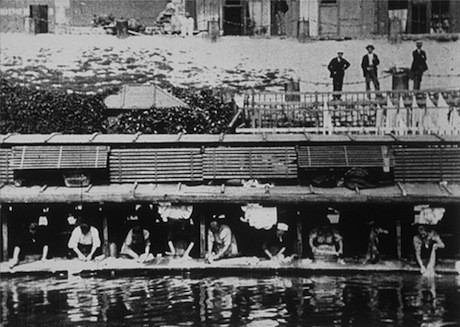

-* La composition multiplie parfois les points d’attention pour l’œil sur différents plans dans la profondeur de l’image, comme toute image cinématographique qui ne se borne pas à concentrer toute l’action à l’avant-plan. Dans Les laveuses sur la rivière (1897), le cadrage est sciemment établi pour rassembler du mouvement sur quatre échelles différentes : les reflets de la rivière à l’avant-plan, les femmes qui lavent des vêtements sur l’autre rive, des hommes qui regardent vers la caméra depuis une bute au-dessus des laveuses, et plus loin des passants dans l’arrière-plan à la bordure supérieure du cadre. Dans son film tourné devant les pyramides en Égypte (1897), Promio accentue radicalement le rapport entre l’avant-plan et l’arrière-plan, y ajoutant un découpage des différents sujets par les contrastes de lumière, conférant des qualités quasi expressionnistes à l’image : des cavaliers sur des chameaux traversent le cadre tout proches de l’objectif et entrent dans une zone d’ombre, devant le Sphinx en plein soleil au milieu de l’image et une pyramide dressée sur l’horizon plus loin derrière.

-* Aussi anecdotique l’action puisse-t-elle paraître, et tout en étant de nature « documentaire » (outre les petits tableaux fictifs inaugurés par L’arroseur arrosé), on y trouve souvent le signe d’un certain contrôle, d’une mise en scène minimale, pour débuter une action synchronisée avec le geste de l’opérateur, diriger des déplacements, contenir une situation dans le temps d’une bobine. Ceci est visible dès La sortie d’usine (Louis Lumière, 1895), car la foule est clairement dirigée et l’action fut d’ailleurs répétée, puisque le film existe en trois versions presque identiques 4 http://catalogue-lumiere.com/ville/lyon/ ]][/url].

Certaines prises de vue témoignent donc d’un souci de la manière de filmer un sujet particulier, et on pourrait même dire dans certains cas d’un choix du sujet selon son « potentiel cinématographique ».

Il se trouve en revanche, parmi les milliers de bobines de la collection Lumière, quantité de reportages peu intéressants au niveau cinématographique, aux images quelconques, consacrés à des évènements officiels, des défilés militaires, des curiosités exotiques, etc. Mais il semblerait que c’est justement quand le sujet ne prenait pas trop les devants par son caractère officiel ou spectaculaire, que le regard de l’opérateur se manifestait davantage. Ainsi on trouve une beauté plastique aux images et des choix de composition plus évidents quand la caméra est posée devant des situations plus banales, des petites actions, des évènements du quotidien, où la lumière, le mouvement et le hasard sont plus libres de prendre part à la scène ; des enfants qui se baignent, une bataille de balles de neige, des gens au travail, l’animation d’une rue, des paysages naturels…

Dans les films les plus captivants, on voit bien que pour l’opérateur de la caméra, il ne s’agit pas seulement d’enregistrer le mouvement, mais de l’amplifier, de le rendre intéressant ; pas même seulement de filmer le monde, mais de l’amener à l’objectif. Un formidable travelling arrière de Veyre en Indochine (1899 ou 1900) montre des enfants nus qui courent en riant, exaltés, prenant le relais pour se disputer les premiers rangs face à la caméra. Celle-ci court aussi devant eux, à reculons, elle appelle les enfants, les aimante, les incitent à garder le rythme. Ce film est d’ailleurs le premier exemple connu d’un travelling arrière (exécuté sur une chaise de porteurs), mais peu importe la technique, peu importe si c’était plutôt le deuxième ou dixième essai de travelling arrière à l’époque, ce qui compte est que le choix formel se marie au sujet, qu’un usage particulier de l’appareil traduit la vie et les émotions qui surgissent devant la lentille, les provoque en fait, et que le résultat est donc 40 secondes de « cinéma ».

D’autres films tournés par Veyre au cours de son voyage en Asie sont aussi étonnants, on s’y pose de multiples questions, comme sur son rapport au sujet, son point de vue, par exemple son plan sur deux femmes françaises, en robes blanches et chapeaux élégants, amusées de voir des enfants en haillons se précipiter sur des pièces qu’elles leur jettent, comme on jette des miettes de pain aux pigeons : est-ce un commentaire caustique sur le colonialisme (tel qu’on perçoit aujourd’hui cette image), ou le partage du même regard amusé ? Car un cinéaste à l’époque est souvent complice, mais l’idée d’être aussi critique peut-elle déjà exister ?

Parfois, nos questionnements portent d’abord sur la forme et la technique. La bobine de Veyre sur deux fumeurs d’opium (1899) laisse une étrange impression. Deux hommes presque immobiles sont couchés les pieds vers la caméra, il y a très peu de mouvement… Les mains s’échangeant la pipe, un peu de fumée blanche… Mais quelque chose se dégage de ce portrait, de ce court moment avec deux inconnus qui sombrent dans la rêverie. L’angle et la distance de la prise de vue pourraient être contingents, irréfléchis, rien d’extraordinaire n’est produit par cette composition à première vue, pourtant on y ressent une justesse, une sorte d’exécution mûrie. Tavernier fait d’ailleurs remarquer qu’il est très difficile de deviner la focale utilisée pour ce plan.

++++

Comme nous le disions, selon la signification qu’on veut donner au terme « cinéma », on peut en retracer différentes histoires avec différents points d’origine. La question est de pouvoir nommer ce qui aujourd’hui s’avère émouvant dans certains des premiers films du cinématographe des frères Lumière; ne pas noyer leur singularité dans des catégories prescrites par la chronologie historique. Bien sûr, les repères sont moins stables lorsqu’il s’agit de s’en remettre au domaine subjectif de la perception et du jugement esthétique ; ce sont des données trop fuyantes pour une historiographie intelligible du cinéma, au lieu de faits documentés sur la technologie ou le contexte social. Mais la découverte d’une sensibilité précoce à la composition d’un plan et à la lumière est infiniment plus touchante et inspirante que l’émergence d’une industrie ou la standardisation des règles narratives.

Par-delà une étroite volonté de fasciner avec un prodige technique, les opérateurs des Lumière ébauchaient une « communication sensorielle » propre au nouveau médium, ce qu’on aurait tort de considérer comme un stade antérieur et primitif par rapport à la complexité du langage narratif développé plus tard, puisqu’il s’agit d’une propriété de l’image cinématographique qui nourrit ses effets sur le spectateur dans tout type de film à toute époque, par ailleurs de façon souvent inconsciente. La bonne distance, l’harmonie de la composition, l’usage de la profondeur, les qualités de la lumière : tout cela insuffle une vie particulière à une image, l’imprime dans notre esprit même sans y porter attention, qu’il s’agisse de regarder des vedettes hollywoodiennes dans un film narratif ou des visages anonymes dans une vue du cinématographe. Dans ces films de Lumière, Veyre et Promio que nous évoquons, il n’y a pas que la machine devant le réel (ou devant une mise en scène chez d’autres), mais une subjectivité derrière l’appareil, dans le geste de la prise de vue, un geste expressif ou intuitif. Dans cette perspective, c’est-à-dire celle du cinéma conçu comme une mise en forme de la représentation qui en appelle aux sens, le commencement du cinéma ne peut être ni l’invention de la technologie (toute image en mouvement n’est pas du cinéma), ni la détermination extérieure par le contexte, ni la naissance d’une forme standardisée par la suite, mais plutôt la rencontre de la subjectivité humaine avec la technologie. Par analogie, l’histoire du roman, comme forme d’art littéraire, n’est pas l’histoire de l’imprimerie, ni celle des bibliothèques, des maisons d’édition, des librairies ou d’un genre à succès, mais l’histoire de l’exploration continue des possibilités esthétiques propres à l’écriture romanesque, à travers la subjectivité des écrivains. En reconnaissant, malgré le temps qui nous sépare de ces films, des attitudes familières dans le geste de la prise de vue, un rapport dynamique entre la forme et le sujet, on peut alors dire à la suite de Tavernier que Gabriel Veyre et Alexandre Promio étaient des cinéastes, même si c’était avant la naissance du cinéma comme industrie, comme phénomène culturel et comme forme d’art.

Est-ce dire cependant qu’un objet existe en tant que « cinéma » (ou en tant qu’art dans toute forme, que ce soit un film, un roman, une composition musicale), indépendamment du contexte de sa production et de sa réception, quand il ne pouvait même pas être pensé encore comme « cinéma » ? Dans un certain sens, oui, dans une autre dimension de l’histoire que la chronologie des évènements et la nécessaire contingence des films avec leur contexte ; dans un autre rapport, à travers le temps, des œuvres entre elles et avec les spectateurs. Si, aujourd’hui, on voit un film de Gabriel Veyre et qu’on le perçoit comme du « cinéma », est-ce que ça ne fait pas aussi partie de l’histoire de ce film ? Et même si le spectateur de l’époque n’avait pas la même « culture » que nous en regardant ces films, ceci n’empêche pas que nous puissions encore partager quelque chose avec lui devant les mêmes films : non l’attraction pour une nouveauté technologique, mais l’attraction pour le pouvoir des images en mouvement, le rapport sensoriel qui fait en sorte qu’une certaine mise en forme des choses qu’on voit dans l’image peut nous amener à les percevoir plus intensément que dans la réalité. La différence est que le regard averti d’un spectateur d’aujourd’hui peut percevoir cette mise en forme pour elle-même, éprouver à la fois le plaisir de la représentation et celui du geste esthétique qui l’a composée dans tel cadrage et telle lumière. Ainsi, au lieu de voir dans ces films le produit d’une époque révolue, d’un monde étranger au nôtre, celui d’avant le cinéma, il est possible d’y rencontrer quelque chose de familier, qui nous en rapproche par-delà le temps, et d’y voir un héritage davantage qu’un vestige.

Un certain nombre des films de la collection Lumière peuvent désormais être visionnés en ligne, entre autres à travers la remarquable ressource du catalogue Lumière. On peut de plus y faire des recherches par « opérateurs » et par lieux : [url=http://catalogue-lumiere.com]http://catalogue-lumiere.com[/url]

Notons que 348 films y sont crédités à Promio, 72 à Veyre et 784 à « inconnu ».

Image d’en-tête : Le village de Namo : panorama pris d’une chaise à porteurs, Gabriel Veyre (1900)

Notes

- American Cinema 1890-1909, Éd. André Gaudreault, Rutgers U. Press, 2009. ↩

- Ibid, p. 13 ↩

- The Lumière Brother’s First Films, Kino Video, 1996 (commentaire en français de Thierry Frémaux / commentaire en anglais de Bertrand Tavernier). ↩

- Sortie d’usine I (1895), Sortie d’usine II et III (1896). Une quatrième version fut également tournée en 1897, mais dans un cadrage différent. [url=http://catalogue-lumiere.com/ville/lyon/] ↩