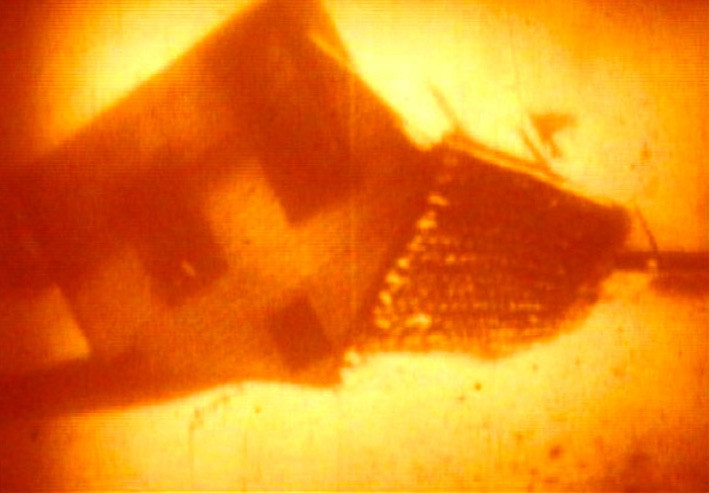

Self Portrait Post Mortem, 2002

« L’autoportrait et autres ruines »

À propos de Self Portrait Post Mortem et Self Portrait/Auto Portrait Post Partum

Ce texte est issu d’une conférence donnée le 4 mai 2018, dans le cadre de la journée d’étude « Auto-filmage(s) », organisée par Marion Froger, Viva Paci et Lucie Szechter, en collaboration avec le Vidéographe, le Labdoc de l’UQAM et l’Université de Montréal 1 . Je n’ai pas cherché à effacer le contexte de rédaction et de présentation du texte initial, qui conserve donc par moments un caractère oral et adressé à un auditoire.

Ce texte a été publié en français ainsi que dans une merveilleuse traduction anglaise de Kathryn Michalski, dans : Stephen Broomer, Clint Enns (dirs.). Imprints: The Films of Louise Bourque, CFI: Ottawa, 2021, p. 20-35. Nous remercions les éditeurs de nous permettre la reprise de ce texte ici.

*****

Je voudrais dire un mot du contexte dans lequel j’ai accepté de participer à cette journée. Lorsqu’on m’y a invité, assez intuitivement, assez aveuglément, je me suis dit que je parlerais du travail de Louise Bourque dont j’avais découvert, quelques mois auparavant, le dernier film, Auto Portrait/Self Portrait Post Partum (2013) au FNC, une œuvre qui faisait écho à une autre de ses œuvres sur laquelle il m’était arrivé d’écrire, Self Portrait Post Mortem (2002), et qui sont deux bons exemples des abymes que la question de l’autofilmage permet de poser et faire miroiter. Pour répondre à l’injonction qu’on nous impose de devoir fournir un titre, comme un droit de passage pour apparaître au programme de ces colloques, j’avais décidé de voler un titre à Jacques Derrida, « L’autoportrait et autres ruines », me disant que je repartirais de ce texte, et de ce que j’avais pu écrire sur les ruines et l’autoportrait (en pensant par exemple au célèbre Autoportrait devant le Colisée de Maarten van Heemskerck, 1553). Fort de cette réserve bien garnie, la conférence était à toute fin pratique déjà écrite.

Autoportrait au colisée (Maarten van Heemskerck, 1553)

Mal m’en prit, bien évidemment, car tout s’est avéré plus complexe et enchevêtré. Et tout ceci, qui va suivre, que je vais vous lire, ne sera donc qu’un aperçu du désordre passionnant devant lequel je tâtonne ces derniers jours (en aveugle davantage que dans un champ de ruines). Et peut-être que vous arriverez à y voir plus clair que moi.

Pour ne pas trop se perdre quand même — ou bien alors mieux se perdre justement — je dirais peut-être quelques mots à propos de l’histoire de ces films et de la cinéaste qui les a conçus. Louise Bourque est originaire du Nouveau-Brunswick, à la frontière avec le Maine, elle a étudié à Concordia à la fin des années 80/début 1990, elle a déménagé aux États-Unis où elle a fait une maîtrise, puis enseigné de nombreuses années avant de revenir s’installer, il y a quelque temps, à Montréal (notamment en raison de problèmes de santé, qui hantent implicitement, je le dirai dans un moment, ces deux films, de même qu’ils hantent souvent les autoportraits filmiques, si on pense à Cavalier, à van der Keuken, à Boris Lehman entre autres, mais aussi bon nombre d’autoportraits peints ou dessinés, de Rembrandt à Van Gogh, à Artaud, etc.).

L’éclat du mal (2005)

Fissures (1999)

Going Back Home (2000)

Imprint (1997)

Louise Bourque est connue dans le milieu du cinéma expérimental pour des films comme L’éclat du mal (2005), Jours en fleurs (2003), Fissures (1999), Empreintes (1997) ou Going Back Home (2001), frappants pour leur travail sur la matérialité de la pellicule, les manipulations à la tireuse optique, le travail de réemploi (souvent à partir de ses propres images), les techniques de développement à la main et de décomposition photochimique (comme beaucoup de sa génération, comme Carl Brown, François Miron, Phil Solomon, Peggy Ahwesh). J’avais découvert pour ma part son travail avec ce film, Self Portrait Post Mortem, qu’elle était venue présenter au FNC, en 2002, projeté en 35 mm.

Self Portrait Post Mortem (2002)

La genèse de ce film en est aussi le programme et l’abyme. En 1996, alors qu’elle s’apprêtait à déménager de façon définitive aux États-Unis, elle décida d’enfouir sous terre les chutes 16 mm de ses trois premiers films — Jolicoeur Touriste (1989), The People in the House (1994) et Just Words (1991) —, trois films qui tournaient autour de la famille, des liens familiaux, de la maison. Ne voulant pas s’en départir, et dans la crainte, me disait-elle, que ces images tombent entre les mains de quelqu’un d’autre qui aurait pu les réutiliser, elle décida donc de les enterrer dans le jardin de la maison familiale ancestrale (construite par son grand-père), maison qui jouxte une église et un ancien cimetière (en creusant quelques années auparavant, non loin de là, pour faire une clôture, on avait retrouvé des ossements). Ses bobines de pellicule furent donc ensevelies, à peine emballées de papier journal, se disant — sans savoir, pour voir — qu’elle en ferait peut-être quelque chose un jour, dans un geste où se noue un désir de conservation et une certaine pulsion de mort, de destruction (et les deux sont bien souvent liées, comme dans la conception de l’archive derridienne). Ses bobines, ses chutes, cette cendre échouée de ses premiers films, se trouvait confiée à la terre, à la merci des éléments, dans le jardin de la demeure familiale, au moment de sa vie où elle quittait son sol natal, qu’elle se déracinait en quelque sorte (même si la maison continuait à appartenir à la famille, et qu’elle allait revenir y habiter). La « maison » est d’ailleurs un motif qui revient dans plusieurs de ses films (en particulier Going Back Home et Imprint [comme il aura été question dans cet ouvrage] — et jusque dans Self Portrait Post Partum dont je parlerai plus loin, même si c’est de façon plus confidentielle, voire subliminale.

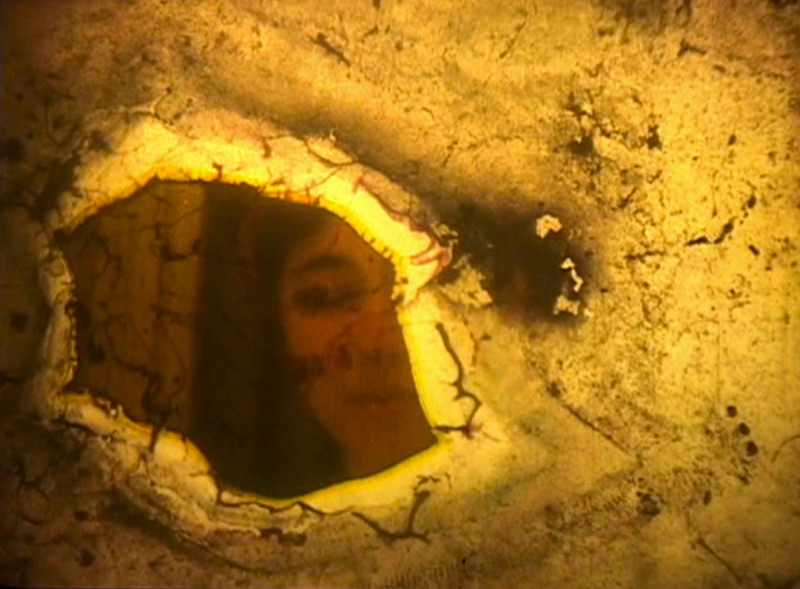

Cinq ans passeront au courant desquels elle contractera la maladie de Lyme — une maladie dormante, latente, très violente, qui surgit des mois ou parfois des années après l’infection —, qui la laissera clouée à son lit pendant près d’un an et demi, de 2000 à 2001 —, et dont elle ne se débarrassera qu’en 2009. C’est donc après cette quasi-mort que, revenue à la vie, elle déterra ses bobines dans le jardin de la maison familiale. La première chose qu’elle découvrit, quand elle déroula le premier rouleau de pellicule 16 mm qui lui tomba sur la main, après quelques pieds d’amorce, fut son propre visage, les yeux clos, cerclé par les scories, les éclaboussures de décomposition, dorées, ocre, vertes, violacées, qui avaient rongé les bords de l’image, mais en laissant le centre plus ou moins intact.

Sachant qu’elle ne pourrait envoyer son film dans un laboratoire pour en tirer une copie, qu’aucune tireuse contact ne pourrait entraîner le film dans son mécanisme (les perforations étaient trop abîmées), elle décida de refilmer ses images au ralenti — comme elle les avait visionnées elle-même — à partir de l’écran d’une visionneuse sur table, une Cinemonta (l’équivalent d’une Steenbeck), qui fait défiler la pellicule latéralement et en réfractant l’image à travers un prisme à 12 côtés (la Steenbeck, en a 18), un peu comme celui d’un praxinoscope. Ce qui explique cet effet de glissement par surimpression (qui descend et s’élève), ce miroitement sans obturation (et qu’il s’agisse d’un tournoiement-chevauchement d’images-miroirs entrouvre une porte fascinante pour les questions qui nous intéressent). Le défilement de ces images (les toutes premières donc qui se trouvaient sur cette bonne retrouvée) ont été refilmées d’abord en numérique, avant d’être reportées, réimprimées sur une pellicule 35mm. Le son fut produit en ralentissant à l’extrême un matériau sonore brut, tiré de la fameuse Sound Effects Library (il s’agissait d’un son de machinerie, mais qui ralenti à l’extrême revêt des sortes de qualités telluriques, comme un cri provenant des profondeurs de la terre). Il y aurait long à dire d’ailleurs sur ces multiples remédiations de supports, mais je n’ai pas la place ici.

Après avoir elle-même en quelque sorte traversé la mort, elle se retrouvait, se revoyait dans ces images rescapées, morte et enterrée et en même temps revenue à la vie, sorte de figure lazaréenne, sortie de son tombeau, conservant les stigmates de son passage sous terre, et nous fixant d’outre-tombe ; elle se retrouvait, se revoyait dans des images tournées durant le tournage de son premier film, Jolicoeur Touriste, en 1989 (sorte d’arché originaire de son propre parcours de cinéaste), dans des images dont elle ne se souvenait pas, dont elle n’avait aucune connaissance, qui n’avaient pas laissé de traces en elle avant d’être redécouvertes, et qui lui revenaient par une sorte d’anamnèse paradoxale, puisque l’image image réveille un souvenir qu’elle ne savait pas qu’elle portait en elle, comme une maladie dont on ne pouvait pas soupçonner qu’on pouvait en être le « porteur ». Ces images — je viens de l’apprendre, et c’est sans doute là pour moi, et pour quelques-uns d’entre nous ici dans cette salle, où l’abyme se creuse douloureusement— avaient été tournées par son amie et directrice artistique sur le film, Élène Tremblay — une amie et une collègue décédée d’un cancer fulgurant, dont elle a cru un moment s’être débarrassée, et qui l’a emportée en 2016. Il y a donc beaucoup de fantômes, de revenants, d’apparitions autant que de disparitions, logées dans la douleur et la beauté de ce film.

Parmi les nombreuses choses qui me fascinent et me troublent dans ce très court film, c’est ce jeu sur le regard — qui hantera également Post Partum. En regardant bien, on voit que ce visage apparaît, tout d’abord, surgissant de l’ombre, de la nuit, avec l’apparence d’un masque mortuaire, les yeux clos, quasi immobile, cerclé de terre, de matière organique tournoyante ; suit un geste de la main, furtif, qui remonte vers le visage (comme on imagine, un ressuscité avancerait en tâtonnant des mains, avant d’ouvrir les yeux) — puis la tête se tourne et les yeux s’ouvrent et on nous fixe à partir d’un point lointain, qui semble être à la fois un temps passé et un temps à venir (comme si la cinéaste nous fixait depuis le passé d’où nous l’avons déterrée, et, en même temps, nous observait déjà, par avance, depuis la mort qui l’attend, qui nous attend tous). Et je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours eu le sentiment que — tout comme dans la performance de Guy Sherwin, Man With Mirror (1976-2011), tout comme, à un autre niveau, dans Self Portrait Post Partum —, qu’avant de me regarder, moi, qui regarde ce film, que ce regard est dirigé vers la cinéaste elle-même — comme si, avant toute chose, ce que l’on voit dans ce film, c’est la mise en scène du regard de la cinéaste qui se regarde se voyant — comme si c’était son propre regard qui la hantait, d’outre-tombe, d’outre-temps, mais peut-être aussi de lui dire, de nous dire, continûment, qu’il y a moyen de renaître, de dessiller les yeux, de remonter à la surface de la Terre, à la surface de l’eau, de survivre. « Je suis une apparition », me disait-elle.

La ruine du film, ici, est bien ce qui ronge la vie, mais elle est aussi l’écrin qui la conserve, ne fût-ce que comme spectre vivant. Mais n’est-ce pas ce que fait déjà tout autoportrait, s’il faut suivre Derrida lorsqu’il écrit : « ruine est l’autoportrait, ce visage dévisagé comme mémoire de soi, ce qui reste ou revient comme un spectre dès qu’au premier regard sur soi une figuration s’éclipse 2 ». Cette citation, fascinante et cryptée, fait un bel écho avec le film : elle semble dire à la fois ce qui revient et ce qui fuit, s’éclipse, nomme cette part de lumière aveuglante et de nuit obscure, d’où ce film nous vient et nous parle, de près et de loin.

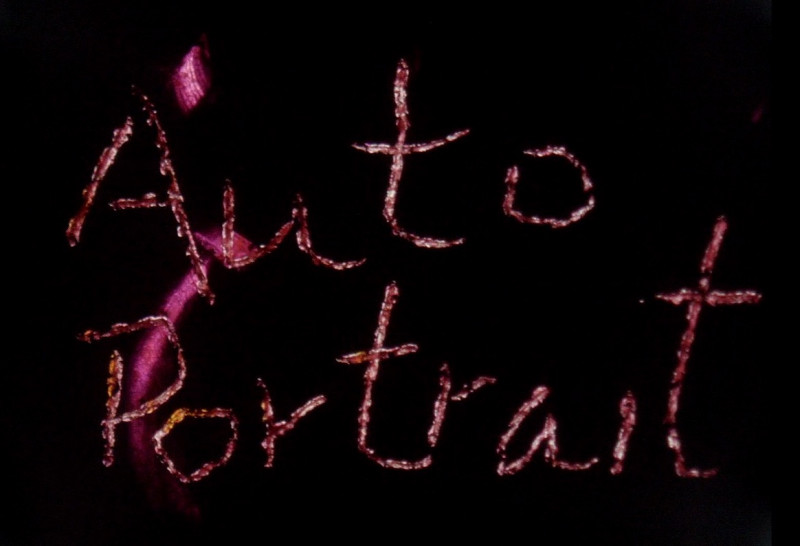

Auto Portrait/Self Portrait Post Partum (2013)

Je dirais que toutes ces questions, ces problèmes apparaissent sous une autre forme dans l’autre autoportrait réalisé par Bourque, plus récemment, sur lequel je voudrais brièvement m’attarder. Cet Auto Portrait/Self Portrait Post Partum a été complété en 2013, mais ne circule que depuis quelques temps. Le film part et nous parle d’une rupture amoureuse. Il fut en partie tourné lors d’une retraite à la fameuse Film Farm du cinéaste canadien Phil Hoffman, un lieu où des cinéastes et des artistes se retrouvent pour s’initier en communauté à des techniques cinématographiques artisanales, découvrir des films, partager des connaissances, etc.

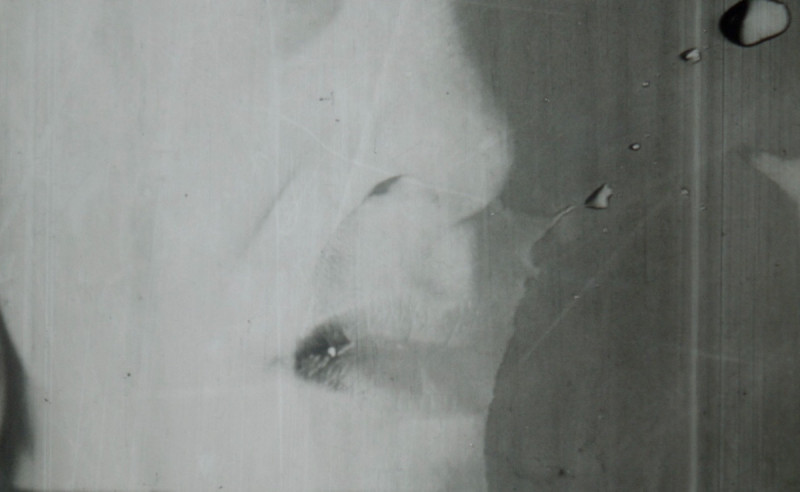

Le film se divise en trois sections : les deux premières parties réutilisent une même série d’images tournées sur un 100 pieds de pellicule où l’on voit en une succession de gros plans (de plus en plus rapprochés, sur ses yeux, sa bouche) le visage de la cinéaste, adossée à un arbre, la nuit, sanglotant, en larmes. Les bobines noir et blanc (Tri-X) ont été développées à la main (dans un sceau, avec une lampe de poche) ; ce qui vient accentuer les accidents, les taches, les égratignures, les variations d’exposition. Dans la seconde section, cette même série d’images, de gros plans, a été teintée par imbibition, en bleu nuit. La troisième partie, teintée d’un halo bleu somptueux, nous montre le visage de la cinéaste, filmée de face, nageant sous l’eau, retenant son souffle, les yeux ouverts, avant de refaire surface, à la toute fin du film, baignée dans une nouvelle lumière (on pourrait dire, pour filer la métaphore, qu’elle s’immerge, qu’elle se plonge dans l’eau, comme elle plonge la pellicule dans le bain fluidifiant du révélateur, pour tirer au bout du processus un positif de tout ce négatif accumulé).

Chacune des parties est entrecoupée de citations grattées sur la pellicule, sur la chaire du film, comme des phrases mantra venant d’amis, d’auteurs rencontrés par hasard, des sortes de « clichés » qui aident à comprendre, à guérir et qui lui permettent au final de faire le deuil, d’écrire sa propre douleur, sa déchirure, mais aussi sa suture, de parvenir à graver à son tour son nom sur l’écorce du film. À cela s’ajoutent enfin de brefs extraits manipulés d’un film de série B (trouvé par Louise dans une archive à Boston) où un homme inquiétant étrangle une femme, et où on entre-aperçoit, très rapidement, une photographie de maison qui semble crépiter sous les flammes.

Sur la bande-son, on entend au début et à différents moments du film, la voix de la cinéaste, s’adressant à son amant (à qui le film s’adresse sous forme de lettre et de supplique), puis diverses musiques, des chansons populaires qu’on cherche à syntoniser sur un poste de radio, un peu kitsch, jouant volontairement du cliché, allant de Neil Young à Louis Armstrong aux Supremes et à Doris Day, la ramenant à sa jeunesse ou à sa relation avec celui qui la plonge dans la folie et la dépression. On entend aussi des sons qui lui rappellent sa maison (le son familier du chemin de fer, l’harmonica de son père, les huards, les cris d’oiseaux), etc. Tout ceci fait évidemment partie des secrets intimes du film que j’ai pu recueillir en parlant avec la cinéaste, même si on devine sans peine la teneur affective et biographique de ces musiques et de ces sons. Dans le même ordre d’idée, il peut être bon de souligner que tout le traitement de la pellicule à la main — ce n’est pas innocent sans doute — s’est déroulé dans l’atelier de la maison familiale, au Nouveau-Brunswick.

À l’image inconsciente de Post Mortem (une image qu’elle ne connaissait pas, sur laquelle elle n’est pas intervenue personnellement, qu’elle avait oubliée et retrouvée), on trouve ici une image délibérée, voulue, jouée, travaillée à la main. On y trouve ce désir de se filmer, pleurant, pour objectiver sa douleur sans doute (c’est le propre du travail du deuil), de se voir ne plus être capable de voir, les yeux ouverts, mais aveuglés par les larmes, même si comme le rappelle Derrida (et comme nous montre le film), les larmes aussi peuvent voir, « These Seeing Tears » (en anglais dans le texte)… du moins nous aident à voir.

Ces deux autoportraits sont inséparables d’un processus de guérison, d’un travail de deuil, d’un certain arrachement à la cécité, qui passe par une forme de corrélation matériologique entre le film et la vie, la pellicule et le corps, le développement photochimique et la révélation à soi. Ce travail présuppose et assume une part d’aveuglement, aveuglement volontaire, ou aveuglement créatif ; admettre en tout cas qu’il faut tâtonner, travailler dans le noir, se terrer, s’enterrer, laisser des forces obscures agir, pour voir. C’est ce que font d’ailleurs les cinéastes expérimentaux en général : ils expérimentent, ils essaient des choses, comme on dit, juste pour voir. Enterrer un film, pour voir ; développer la pellicule dans un seau en éclairant à la lampe de poche des portions de film, en variant la température des bains, etc. Et je dirais que la force créatrice, ainsi que la beauté plastique de ces œuvres se loge précisément dans ce ce travail de délégation à la nature, au hasard, par le surgissement des aléas matériels du support, mais qui font signe, qui font figure, qui font image (dans Post Partum, les taches, les rayures, les scories sur la pellicule apparaissent comme le flot heurté et accidenté de sa conscience qui l’assaille, l’aveugle, la font cligner des yeux ; dans Post Mortem, la matière ectoplasmique qui enveloppe son visage est un voile, un linceul, mais aussi une danse de la matière, à la fois florale et mortuaire).

Peut-être une des curiosités de ce dernier film — pour finir — est son appropriation libre du terme latin partum. Le post-partum renvoie comme vous le savez normalement à la période de dépression qui suit l’accouchement, et non la séparation amoureuse, pour laquelle le latin a d’autres mots… ceci dit, n’importe qui a vu le film, comprend et accepte le principe. Mais peut-être y a-t-il une fécondité à cette confusion, à cet aveuglement révélateur — qui force le rapprochement entre le post-Mortem et post-Partum. C’est comme si, devant ces deux films l’autoportrait pouvait servir paradoxalement à mettre en scène sa propre mort (une mort au travail, le travail de la mort), la possibilité de la mort et, en même temps, à représenter une sorte de naissance, de nouvelle naissance, de renaissance, en tout cas de traversée initiatique ou alchimique qui transforme à la fois le matériau et la cinéaste. Ça nous permet de placer du coup la question de l’autoportrait sur un terrain complexe où se joue la filiation, l’engendrement, mais aussi la déchirure et sa suture symbolique, le deuil qui suit tout processus de séparation avec celui ou celle avec qui on avait l’impression de ne former qu’une seule et même personne.

Chaque autoportrait, à sa manière, ouvrirait la question, le problème, l’abyme de sa propre création, et peut-être de toute gestation créatrice ; mais aussi de la mort et de la ruine, qui lui est coextensive : chaque œuvre s’offrant alors comme une réponse, provisoire, à cette question, ce problème, cet abyme aveuglant, en guise de post-scriptum.

Notes

- On trouvera une captation de cette conférence sur le site de Vithèque : https://vitheque.com/fr/oeuvres/journee-detude-autofilmages-andre-habib. ↩

- Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle. l’autoportrait et autres ruines, Paris, Musée du Louvre, 1990, p. 72. ↩