La fin du monde a déjà eu lieu

Dans le cadre du cycle « Au-delà des frontières 2024-2025 1 » organisé en partenariat avec l’Observatoire du cinéma au Québec, l’enseignante, écrivaine de cinéma et membre du comité de rédaction de la revue Hors champ, Ghada Sayegh (Université Saint-Joseph de Beyrouth, Laboratoire Littératures et Arts) a présenté, le 17 septembre 2024 au Carrefour des arts et sciences de l’Université de Montréal, une lecture-performance intitulée La fin du monde a déjà eu lieu. La performance incluait la projection de deux films : ici loin et déjà morts (Ghada Sayegh, 2024) et L’arbre (Chantal Partamian, 2021), et elle avait été précédée de la projection des films The Disquiet (Ali Cherri, 2013), Nights and Days (Lamia Joreige, 2007), et (Posthume) (Ghassan Salhab, 2007). L'événement a été coordonné par Claudia Polledri (Laboratoire Cinémédias) et animé par André Habib.

Hors champ et Zoom Out ont désiré accueillir ce texte, ces images et ces sons — qui n’ont peut-être jamais paru aussi urgents et nécessaires — selon un principe de vases communicants, où le texte conduirait aux films du programme ; où les films, diffusés sur Zoom Out, conduiraient au texte publié sur Hors champ.

Outre qu’elle accueillait des projections, la conférence-performance de Ghada Sayegh exposait des fragments écrits depuis 2020 — ces notes sur la fin du monde —, selon une démarche introspective visant à déplier la modalité de hantise qu’exerce la catastrophe. Ces fragments ont été conservés ci-dessous à l’état de cartons.

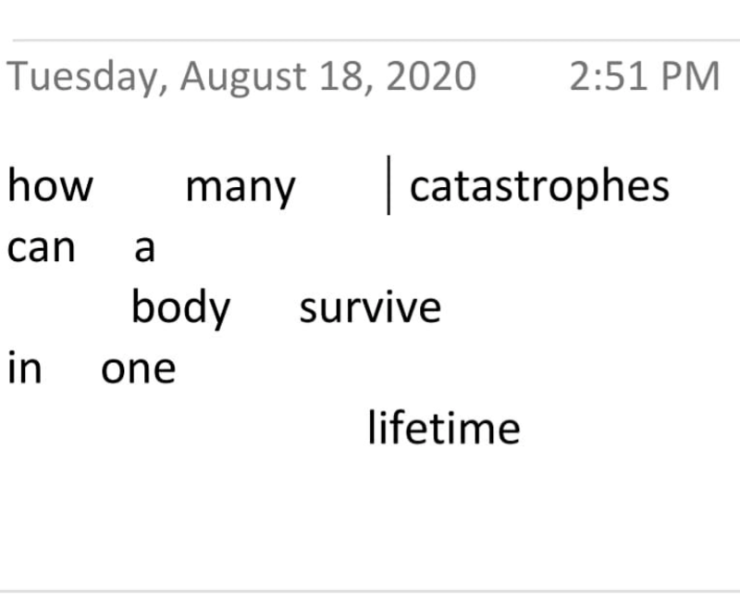

C’est par cette phrase que débute le fragment 7 du recueil de poèmes La fin du monde a déjà eu lieu. Elle fait partie d’un certain nombre de formules, de mots, d’un champ lexical qui m’habitent depuis un temps indéfini. De sorte qu’un jour, le 30 décembre 2020 plus précisément, sans y prêter garde, ces éléments éparpillés ont commencé à prendre forme, par une écriture qui s’est imposée à moi. Le projet d’un texte de quelques pages sur la fin du monde se transforme en un fragment de quelques lignes, le premier d’une série toujours en cours d’écriture :

Très vite, d’autres fragments suivent. Ils semblent indépendants les uns des autres, évoluent dans une entité nouvelle et étrangère, portée par une même dynamique, celle d’une temporalité inversée, de sorte que la fin et le commencement se répètent à l’infini. Dans un territoire qui n’en finit pas d’être secoué par la catastrophe, comment envisager l’appartenance à un espace et à un temps qui nous échappent ? D’où vient ce sentiment de la hantise, cette écriture soudaine sortie de l’intime pour s’exposer au monde, et assumer sa propre existence ? Comment a pris forme cette subjectivité affirmée, qui fait suite à un parcours de recherche et d’écriture plus académique ?

L’une des hypothèses serait qu’elle a toujours été là, se faufilant à travers les lignes d’une écriture qui s’est formée au fil du temps, entourant et entourée des œuvres artistiques imprégnées par la catastrophe passée et à venir. Les subjectivités multiples de ces œuvres ont ainsi fini par s’introduire dans le langage qui les borde. Comment cela a-t-il été possible, et en même temps, comment pouvait-il en être autrement ? Comment s’est opéré ce passage du nous ou de l’objectivité de l’écriture de la recherche, au je ou à la subjectivité de l’écriture poétique ?

À l’origine, peut-être, la guerre de juillet 2006 (énième guerre d’Israël contre le Liban). Je lisais alors sans cesse ces quelques lignes écrites par l’artiste Tony Chakar :

Little Hiroshima

I’ve got my own little Hiroshima right here in my pocket.

Sometimes I take it out, I put it on the table, and ponder.

It will take us countless years and several generations to grasp the immensity of the catastrophe that has struck (and continues to strike) us. These women who now wear black and who become more and more numerous with each passing day, these women mourn not only their loved ones, but hope itself.

Where are God’s angels when you need them? I just want one of them to whisper in my ear that things are going to be OK. Maybe then I can breathe again.

Tony Chakar, … To the Ends of the Earth, September 2006

Sans m’en rendre compte, pendant les semaines et les mois qui ont suivi ce conflit, j’ai lu ce passage tellement de fois que j’en suis venue à le connaître par cœur. Je crois qu’il exprimait ce que nombreux d’entre nous qui avions vécu les guerres du Liban de 1975 à 1990, ressentions. En 2006, la guerre était de retour. Non pas que la guerre avait éclaté, mais bien qu’elle revenait. Elle était toujours là, dans notre poche, prête à ressurgir à n’importe quel moment.

Ce sentiment a pris une impulsion tristement nouvelle depuis le 4 août 2020, date de la double explosion du port de Beyrouth. La temporalité de la catastrophe qui habitait les œuvres artistiques et filmiques de guerre et d’après-guerre envahissait notre quotidien, les êtres et les choses qui nous entourent. Ce n’était plus une hantise personnelle, que je portais depuis toujours, comme celle du personnage de Take Shelter (Jeff Nichols, 2011) qui, sans cesse, a des visions de la fin du monde que ses proches ne saisissent pas, et qui finissent par s’actualiser. Nous étions tous, désormais, les témoins prophétiques de la catastrophe, unis par ce sentiment ultime de la fin du monde qui nous précède et nous succède. Étrange communion d’une destinée à laquelle pourtant, tout nous menait.

Take Shelter (Jeff Nichols, 2011)

De ce vide intérieur désormais partagé, surgit le je, mais aussi le tu, il, elle… J’emprunte tous les pronoms personnels pour dire la douleur d’aujourd’hui, d’hier et de demain.

Le Fragment 9, douleur fantôme, écrit en janvier 2021, trouve une résonnance étrange, avec un autre, écrit il y a plus de quarante ans, en 1982, par mon père, dans son recueil de poèmes Ruines — Journal d’un poète à Beyrouth 2 .

Dans mon travail de recherche sur le cinéma et l’art contemporain face à l’histoire, le concept qui l’articule est celui de l’image d’après, qui implique un décalage avec l’événement, la difficulté d’y faire face au moment où il se produit, d’y poser le regard. La violence de l’événement engage ainsi une rupture du langage censé en rendre compte, ou de l’image censée le représenter. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles au Liban, dès le début des années 1990, les approches expérimentales se multiplient, au cinéma comme dans les lieux d’expositions. Cinéastes et artistes sont à la recherche d’une forme et d’une narration secouant les frontières du réel et de la fiction, ouvrant à un territoire de l’entre-deux, où passé, présent et futur se confondent, donnant le sentiment de vivre le premier et le dernier jour, et d’assister à sa propre existence.

(Posthume) (Ghassan Salhab, 2007)

Cette expérience du dédoublement, je crois l’avoir reconnue en juillet 2006, lorsque j’ai vu quelques mois plus tard la vidéo intitulée (Posthume) de Ghassan Salhab. Les témoins de la catastrophe, à la fois personnes réelles et personnages des fictions précédentes du cinéaste, nous regardaient, et nous leur retournions, nous spectateurs, notre propre regard de stupéfaction. Ce qui se produisit dans ce croisement de regard, c’est la prise de conscience de l’impossibilité de regarder la catastrophe de face. Ces mêmes personnages/acteurs nous regardaient aussi dans les deux premiers longs métrages de Salhab, Beyrouth fantôme (1998) et Terra incognita (2002), empêchant par ce regard-caméra toute possibilité de fiction, nous prenant à témoin de leur incapacité à interagir avec le réel.

Beyrouth fantôme (Ghassan Salhab, 1998)

Terra incognita (Ghassan Salhab, 2002)

Ils nous regardaient de nouveau dans (Posthume), nous proposant, comme des passeurs, un regard intermédiaire, ou nous donnaient à voir ce qui ne peut pas être vu. C’est ce que la forme complexe et sensible du film suggère, à travers les voix multiples qui errent dans cet espace-temps en ruine, décalées de leurs propres corps :

(Posthume) (Ghassan Salhab, 2007)

Avec (Posthume), c’est une prise de conscience, une saisie de l’espace et du temps, à jamais modifiés, dont la linéarité est impossible à retrouver. Ce territoire filmique imprégné par la catastrophe passée et à venir transparait aussi d’une manière singulière dans le film de Ali Cherri, L’Intranquille (2013). La catastrophe y est explorée physiquement, au fil de la traversée des failles sismiques du Liban. On y apprend que la terre y tremble quarante-cinq à soixante fois par jour, et que personne ne ressent ces secousses quotidiennes, sauf l’artiste, qui expérimente avec son corps, la catastrophe, quelle que soit son échelle, qu’elle se soit déjà produite ou qu’elle soit amenée à se produire 3 .

L’Intranquille / The Disquiet (Ali Cherri, 2013)

C’est sans doute le même sentiment de prémonition qui poussa Lamia Joreige à se pencher sur « l’histoire de la possible disparition de Beyrouth » dans son installation multimédia Beyrouth : autopsie d’une ville (2010). À travers une frise chronologique qui révèle, par une temporalité non linéaire, les multiples catastrophes de l’histoire, on y apprend comment Beyrouth a été détruite, maintes fois, par les mains de l’homme ou par les catastrophes naturelles, avant de révéler dans le chapitre trois de ce même projet, Beyrouth, 2058, une cité futuriste apocalyptique, sans trace de vie. Cette image de la côte beyrouthine que l’artiste imagine pour un futur incertain, vidée de ses habitations, de ses habitants, apparait aujourd’hui, à la conjonction de tous les temps. Beyrouth n’existe que par ses disparitions passées et à venir.

Beyrouth : autopsie d’une ville, chapitre I. Histoire de la possible disparition de Beyrouth (Lamia Joreige, 2010)

Beyrouth : autopsie d’une ville, chapitre III. Beyrouth 2058 (Lamia Joreige, 2010)

Avant le 4 août, durant le confinement, j’avais pour habitude de prendre la voiture et de faire un trajet jouxtant le port de Beyrouth, toujours le même et à la même heure, juste avant le couvre-feu, au coucher du soleil. Je trouvais ces ruelles vides très poétiques, et tourner en rond dans ce climat d’un monde à l’arrêt semblait me rassurer. La ville était encore bien là, disponible à nos yeux et à notre errance.

ici loin / here afar (Ghada Sayegh, 2024)

Après le 4 août 2020, ce trajet longeant le port n’était plus possible. Il m’arrivait pourtant d’y aller, d’oser prendre un cliché, mais pas du port. D’un bâtiment juste en face. Pour prendre ces photos, j’étais obligée de lui tourner le dos. Je prenais ces images, furtivement. Comme si la ville me défiait de les prendre. Il s’agit du bâtiment qui abrite l’Électricité du Liban. Il était en décrépitude, tout comme l’institution qu’il représente, bien avant l’explosion. Celle-ci l’a soufflé, précipitant sa déchéance.

déjà morts (Ghada Sayegh, 2024)

Aussi loin que je me souvienne, temps de paix et temps de guerre ont toujours cohabité. Mon expérience du temps présent — ce temps dit de la normalité — a toujours été vécue comme un temps hors-norme. La plupart de mes écrits passent par ces territoires du désastre et de la ruine. Pour pouvoir y respirer, je m’autorise parfois à m’en éloigner, à disparaitre. Les paysages qui peuplent mes rêves sont ceux de la quiétude, même illusoire. Je survis de ce mensonge permanent. Alors depuis peu, depuis longtemps, cette phrase de Georges Perec me revient en tête : « Tu ne pourras jamais que vouloir devenir arbre à ton tour 4 ».

Le fragment 44 — traces, est le dernier du recueil de poèmes La fin du monde a déjà eu lieu. Partagés sur les réseaux sociaux, les 44 fragments ont tous une existence virtuelle et éparpillée. Si un fragment est quelque chose de séparé, isolé et incomplet, l’idée de les rassembler dans une publication, dans un seul et même objet, signifierait qu’ils sont achevés, qu’ils ont atteint une forme finale et entière. Je ne pense pas être prête à le faire, et je me demande si je le serai un jour. Je préfère poursuivre cette écriture éclatée, la seule chose qui fait sens, et qui me permet de continuer.

Or, depuis octobre dernier, pas un mot, pas une phrase n’a pu, n’a su. Comment dire ce vacarme qui fait taire les je, tu, il, elle… que pourtant tout invoque. La douleur et les larmes ne m’appartiennent plus, comment pourrais-je… J’en ai honte. Les mots se retournent, envers et contre tous. Je m’en remets au silence. Je me souviens de quelques rencontres insoupçonnées, d’où parfois fleurissent des possibles.

L’arbre (Chantal Partamian, 2021)

_____________________

Je tiens à remercier Rabih Mroué, premier instigateur de la réflexion ayant mené à une première lecture-performance donnée le 28 août 2021, dans le cadre du programme « This Is Not Lebanon/We cannot determine what will make us surrender » ; Mousonturm, Francfort ainsi que Chantal Partamian, Lamia Joreige, avec qui les discussions ont nourri ce travail ; Sirine Fattouh, qui a permis d’en proposer une itération nouvelle lors du programme « Variations sur les ruines », à l’École Supérieure d’Art d’Avignon, le 7 mars 2022 ; Claudia Polledri et André Habib pour avoir délicatement accueilli une nouvelle version de cette lecture-performance à Montréal, un fameux 17 septembre 2024 ; ainsi que Lamia Joreige, Ali Cherri et Ghassan Salhab, pour avoir généreusement accompagné la performance avec leurs films.

Notes

- Le cycle de projections et de discussions « Le cinéma au-delà des frontières » organisé dans le cadre des activités du Groupe de recherche sur l’avènement et la formation des identités médiatiques (GRAFIM) et du partenariat cinEXmedia vise à créer un espace de réflexion et de discussion autour des thèmes de l’équité, de la décolonialité et de l’accessibilité envisagés du point de vue des études cinématographiques. Ghada Sayegh a été accueillie à l’Université de Montréal, au Centre des recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques, pour un séjour de recherche financé par les Fonds de recherche du Québec dans le cadre de la Collaboration en recherche scientifique Québec-Liban, avec un projet sur les archives et la recherche-création. ↩

- Nasri Sayegh, Ruines – Journal d’un poète à Beyrouth, traduit de l’arabe par Nada Ghosn, Beyrouth, Dar Abaad, 2023 ; première édition, Beyrouth, Dar Abaad, 1984 ; deuxième édition, Caire, Bibliothèque Madbouly, 1990. ↩

- Si L’Intranquille de Ali Cherri sonde l’inquiétude du corps sensible aux désastres causés par les hommes comme par l'histoire naturelle, cette analogie discernée par l’artiste trouve une résonance vertigineuse et prophétique avec les récents bombardements massifs et sans précédents de l’armée israélienne au Liban, dont la puissance de destruction a déclenché des alertes aux séismes des deux côtés de la frontière : « Ce qui s’est passé aujourd’hui à Adaïssé, et qui a déclenché les sismographes dans le nord d’Israël, équivaut à modifier le cours de la nature au nord de la dépression de Houla, où la faille de la mer Morte se sépare en failles de Yammouné et de Roum » ; voir l’article de Suzanne Baaklini, « Pourquoi les explosions israéliennes majeures à Adaïssé ont fait craindre un séisme induit », L’Orient le jour, 27 octobre 2024 : https://www.lorientlejour.com/article/1433120/pourquoi-les-explosions-israeliennes-majeures-a-adaisse-ont-fait-craindre-un-seisme-induit.html. Cela n’est pas sans rappeler l'explosion de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth le 4 août 2020 ayant causé un séisme d'une magnitude estimée à au moins 3,3 sur l'échelle de Richter. ↩

- Georges Perec, Un homme qui dort, Paris, Gallimard, 1990 [1967], p. 42. ↩