ENTRETIEN AVEC RAYMOND GERVAIS ET MICHEL DI TORRE

Ce soir on improvise sera projetée le 20 janvier prochain au Vidéographe. Cette projection coïncidera avec le lancement d’un disque du Quatuor de jazz libre du Québec (TNZR051) et la mise en ligne par Vithèque de Ce soir on improvise et de Y’a du dehors dedans (Pierre Monat, 1973).

Consultez le site tnzr.org pour plus de détails.

Ce soir on improvise : nouvelle musique au Québec – n. & b., 55 min. 50 sec., 1974.

———

Raymond Gervais et Michel Di Torre se rencontrent en 1970 au Warehouse, une boutique de disques montréalaise que fréquentent des jazzmen de renommée. Ils sont des passionnés de musique. Ils sont aussi critiques des carcans dans lesquels le jazz montréalais se cloitre. Le Warehouse ferme ses portes en 1971 mais ce n’est pas la fin de leur histoire. Le projet d’un Atelier de musique expérimentale (AME) les réunit à nouveau en 1972. L’AME naît officiellement l’année suivante suite aux efforts de Gervais et de Di Torre ainsi que ceux d’Yves Bouliane et de Robert Marcel Lepage, deux musiciens au potentiel énorme à l’époque. Vincent Dionne, Michel-Georges Brégent, Tristan Honsinger, Bryan Highbloom et de nombreux autres musiciens hors-normes se joignent très rapidement à eux.

En 1973, les membres fondateurs de l’AME annoncent qu’ils désirent « multiplier les lieux et occasions de rencontres/manifestations où la remise en question/rejet seront … fonction de vie et ce, vers un état de disponibilité totale vis-à-vis toute critique qui … mène … à une évaluation personnelle/collective de ce qui est/se créé à l’échelle planétaire/cosmique » 1 .

Gervais et Di Torre posent aussi la question suivante : « Y a-t-il place pour de la musique au Québec 2 ? »

C’est en quelque sorte pour répondre à cette question qu’ils réalisent Ce soir on improvise. Produite sous les auspices du Vidéographe, cette vidéo dresse un portrait de la nouvelle musique au Québec. L’entretien qui suit porte sur cette production de 1974 et sur les liens possibles entre l’image et le son dans un contexte d’improvisation.

++++

Eric Fillion [E.F.] : Ce soir on improvise offre un survol de la musique improvisée au Québec au début de la décennie des années 1970. Plus précisément, cette vidéo dresse un panorama des artistes qui composaient l’AME. Pouvez-vous nous donner un bref historique de ce collectif et nous parler de sa genèse?

Raymond Gervais [R.G.] : Le Warehouse a fermé ses portes en 1971. J’en ai profité pour partir sur la route. J’ai voyagé pendant sept mois. Je suis allé en Asie, en Grèce, en Iran et puis en Afghanistan. À mon retour, j’ai essayé de contacter les gens que j’avais connus avant mon départ. J’ai repris contact avec Michel et – à mon souvenir – nous avons parlé de ce qui se passait à Montréal en musique. Je lui ai demandé ce qu’il avait entendu et qui faisait quoi. Il m’a répondu qu’il ne se passait pas grand-chose de nouveau. Michel était toujours très critique et il trouvait la scène montréalaise trop conventionnelle. Il espérait entendre quelque chose qui aille plus loin que le free jazz.

Michel Di Torre [M.D.] : Quand Raymond est revenu de voyage, nous nous sommes rencontrés car il avait envie de travailler sur des projets. Nous avons pensé à une coopérative puisque c’est ce que nous avions comme modèle. Il y avait à Chicago l’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM). En Europe, il y avait la Free Music Production (FMP), la London Musician’s Coop, etc. Par contre, Raymond et moi ne nous considérions pas comme des musiciens. C’était donc problématique de partir une coopérative de musiciens sans musiciens.

La première démarche que nous avons faite – du moment que nous avons décidé de faire ce projet – a été de partir à la recherche de musiciens qui pourraient embarquer dans une coopérative … dans le cas de Raymond il y avait du jazz … dans mon cas il y en avait très peu … une coopérative donc qui irait nécessairement du free jazz à l’improvisation.

Duo Brégent

R.G. : Je croyais que nous avions décidé, pour essayer de savoir qui était dans le milieu, de faire une vidéo et que cette démarche nous permettrait de rencontrer des gens. Mais toi du dis … .

M.D. : Nous avons fait cette démarche de recherche en premier.

R.G. : Oui, c’est maintenant clair dans ma tête. Quand je suis revenu en 1973, le Vidéographe présentait Y’a du dehors dedans. Je crois que les projections ont duré une semaine. La vidéo de Monat était projetée sur plusieurs moniteurs dans une petite salle ronde et le Quatuor de jazz libre du Québec (QJLQ) jouait au centre de la pièce. Yves Bouliane faisait partie du groupe à ce moment-là 3 . Il y avait quelques personnes dans la salle. Nous n’étions pas nombreux. Claude Vivier était présent. Il improvisait des onomatopées sur la musique du Jazz libre. À la fin, il y a eu une discussion avec le groupe.

M.D. : Je crois que c’est ce soir-là que tu as fait connaissance avec Yves. Je l’ai ensuite rencontré et nous avons tous discuté. Il nous a présenté Robert Marcel Lepage peu de temps après.

E.F. : Est-ce que Robert Marcel Lepage et Yves Bouliane jouaient en duo à l’époque?

M.D. : Oui, mais nous ne le savions pas à ce moment. Nous connaissions Yves par le QJLQ. Il nous a invités chez lui pour nous présenter Robert et pour nous faire entendre leur musique. Nous y sommes allés et nous avons entendu quelque chose que nous ne pensions pas trouver à Montréal. S’il y a quelque chose à nous reprocher, c’est de ne pas avoir documenté la musique d’Yves et de Robert. Ce qu’ils faisaient était vraiment inouï. C’était de l’improvisation fait par des gens qui venaient de la musique contemporaine.

R.G. : Ils voulaient faire de la musique improvisée qui tienne compte des acquis de la musique contemporaine complexe … et surtout en sortant du jazz.

M.D. : Ils étaient dans un champ d’exploration qui était ouvert à tout. D’où le fait que nous sommes passés de l’idée d’une coopérative à un projet d’Atelier de musique expérimentale avec Yves et Robert. Ce devait être un projet très large qui partait de la musique mais qui devait aussi inclure l’écriture. C’est-à-dire une écriture tantôt pamphlétaire et tantôt explicative. La vidéo faisait partie de cela. C’était une démonstration sonore. Il y avait aussi un discours social à l’époque qui disait que nous ne pouvions pas rester passifs. Nécessairement, nous devions être actifs. Nous avons fait cette vidéo parce que personne d’autre ne l’aurait fait à notre place.

E.F. : Mais pourquoi s’être tourné vers la vidéo pour promouvoir l’AME?

R.G. : Il fallait être actif mais aussi documenter. La vidéo devenait alors importante comme moyen de documenter le son. C’est arrivé parce que c’était là. Je connaissais le Vidéographe et j’y allais souvent. La vidéo faisait partie des démarches que nous mettions de l’avant. Au moment de former l’AME, nous avions discuté de faire une vidéo … pas une vidéo : un film! Nous avons écrit des textes, publié un manifeste, etc. Bref, nous avons fait un paquet d’affaires. La vidéo entrait dans tout cela. C’était aussi gratuit. Nous avons présumé – comme pour le reste – qu’il n’y avait aucun problème à faire cela.

E.F. : Comment est née votre association avec le Vidéographe?

M.D. : Comme le dit Raymond, c’était gratuit. C’était là. Le Vidéographe était aussi en biais avec l’Alternatif, un très bon magasin de disques de la rue St-Denis où nous allions régulièrement.

E.F. : Est-il juste de penser que Y’a du dehors dedans vous a mis la puce à l’oreille?

M.D. : Probablement.

R.G. : Oui, mais c’était surtout que faire une vidéo au Vidéographe était quelque chose de possible. Le médium était accessible. Nous avions fait des démarches pour jouer à Télé-Québec et cela n’avait pas marché. Nous nous sommes dit : « On va la faire notre propre émission de télé … et sans compromis. » C’est ça en fait. Le Vidéographe nous disait : « Si vous voulez faire quelque chose et que votre projet a une portée sociale justifiée crédible et nécessaire… . » C’était le cas. Nous sommes allez les voir et nous leur avons dit que nous pensions que notre projet était socialement juste et nécessaire.

M.D. : Nous étions honnêtes. Nous ne bluffions pas. Nous avions notre marchandise et nous étions terriblement agressifs même si nous n’avions pas un tempérament agressif. Nous étions convaincus. Ils ne pouvaient pas dire non. Ils ont donc accepté.

R.G. : C’était dans leur mandat de poser un geste social.

Vincent Dionne

E.F. : Au moment de mettre sur pied le Vidéographe, Robert Forget a insisté sur le fait qu’il fallait « amorcer une démocratisation des moyens audiovisuels » 4 ». Selon lui, il fallait mettre en place des structures qui favoriseraient « la créativité et l’expression des jeunes» 5 . Souhaitiez-vous participer à cette « opération expression jeunesse »6 ?

M.D. : Nous avons rencontré Forget alors qu’il était professeur en audiovisuel à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il voyait la vidéo comme l’avenir démocratique du cinéma. La création du Vidéographe a été une grosse affaire qui a été très publicisée. C’était aussi relié à l’UQAM, une université qui avait beaucoup d’élan à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. Nous sommes arrivés à ce moment-là.

Toute cette histoire du tournant jeunesse remonte à l’Expo 67 avec le Café de la jeunesse où l’on donnait des caméras gratuitement aux jeunes pour qu’ils prennent des photos. Cela allait dans la logique que les Canadiens français avaient eu une culture passive pendant des années et qu’il fallait maintenant qu’ils soient créatifs. Et donc n’importe quoi était possible. Tu pouvais faire des tas de trucs à l’époque sous le biais de la jeunesse … mais nous n’avons pas exploité cet angle. Nous étions très conscients du rapport musique et société que l’on pouvait faire et de ce que nous pouvions offrir. Le Vidéographe ne pouvait pas dire non.

R.G. : Je pense que nous avons quand même présenté ce projet comme étant important pour la société. Que finalement, nous présentions une démarche qui n’était pas élitiste, que c’était des vraies personnes qui faisaient une recherche et que cela comptait dans une société. En fait, n’y toi ni moi n’étions cinéastes. Nous étions un peu comme des travailleurs culturels. L’Office national du film (ONF) aurait dû produire ce genre de documentaire où on dresse un portrait de la musique improvisée à une certaine époque. Je pense que nous n’avons jamais eu l’idée d’aller à l’ONF.

M.D. : Nous y avons pensé mais à l’époque l’ONF était dans un trou financier et …

R.G. : L’ONF ne nous aurait pas prêté de caméras alors que le Vidéographe le faisait. On nous montrait les rudiments de la caméra. Tu travaillais un peu avec un technicien qui te disait : « Tu vois, tu la tiens comme ça, tu fais ça. » Tout cela était plutôt improvisé et puis finalement cela a permis que l’on s’implique et que ça se fasse à un niveau de proximité assez particulier. Nous connaissions tous ces musiciens et nous les avons convaincus de faire ce projet sans argent parce qu’il était nécessaire de poser un geste. Cette vidéo était comme un manifeste. Un manifeste pour la nouvelle musique d’improvisation … pas du Québec mais au Québec au sens large.

E.F. : Est-ce que la vidéo a circulé? Qu’elles-ont été les échos?

R.G. : Nous avons présenté la vidéo pendant toute une semaine. Les musiciens qui ont participé au projet sont venus les soirs de projections. Il y a avait des discussions avec le public et aussi de la musique live 7 . Nous voulions permettre un échange qui soit significatif afin de mobiliser les gens et leur dire : « Regardez, ce n’est pas gratuit ce qu’on fait. » Il y avait là un désir de vouloir accomplir quelque chose d’un très haut niveau par le biais de l’improvisation.

M.D. : L’idée d’une projection suivie de discussions représentait aussi un moyen de combattre l’élitisme. Nous expliquions au public que cette musique – contrairement à l’idée qu’elle était compliquée – était simple. C’était le but des rencontres. Tout cela était dans le discours de l’époque. C’était partout.

R.G. : Et peut-être encore plus au Vidéographe où la dimension sociale était revendiquée dès le départ. À la limite, ce n’était pas des œuvres qui étaient faites mais plutôt des documents. Et ces documents servaient de tremplin pour ce qui allait suivre. Je fais référence ici aux discussions qui suivaient les projections. Dans notre cas, nous pensions naïvement amener un nouveau public et pas juste des nouveaux musiciens. Nous pensions que ces gens allaient découvrir quelque chose qui allait les mobiliser, les dynamiser et les stimuler.

M.D. : Une fois le vernissage – le lancement – terminé, la vidéo a circulé. Je me souviens d’être à Québec en 1975 avec des gens qui faisaient de l’improvisation. Ils voulaient absolument voir Ce soir on improvise. La vidéo a été vue car nous étions très actifs. Il est difficile de séparer ce documentaire du reste. Nous sommes allés à Ottawa voir des fonctionnaires. Nous sommes allés à des stations radio à Québec. À chaque fois que nous avions la chance de discuter, de vendre notre marchandise, nous parlions de la vidéo.

E.F. : Vous disiez plus tôt ne pas être des cinéastes. Quel regard portiez-vous sur la vidéo et le cinéma à l’époque?

M.D. : Nous nous intéressions au cinéma. Nous allions à la Cinémathèque québécoise. Mais quand nous avons fait ce projet vidéo … il faisait partie d’un ensemble … d’une démarche. Quand est venu le temps de travailler sur Ce soir on improvise, c’était clair comme de l’eau de roche que nous n’allions pas tenir la caméra.

E.F. : Si je comprends bien, vous n’étiez pas du tout motivé par un désir d’explorer la forme ou de travailler l’image. Cela explique le côté brut de Ce soir on improvise. Trois individus – Gilles Préfontaine, Nico Trentadue et Michel Larose – ont donc tenu la caméra à votre place. Quelle expérience apportaient-ils avec eux?

M.D. : Si nous avions eu dans notre groupe quelqu’un qui était caméraman, c’est lui qui aurait pris la caméra. C’est un peu ce qui s’est passé dans le sens où nous avons pris des gens qui ont fait de la photo et c’est eux qui ont tenu la caméra. Ils faisaient tous partie du groupe sauf Gilles qui lui était un ami d’enfance. Il faisait de la photo et il n’était absolument pas intéressé par la vidéo ou la musique improvisée. Cette production s’est finalement faite en plusieurs moments et Raymond a fini par tenir la caméra pour les dernières séquences.

R.G. : Sauf que je ne me prenais pas pour un cinéaste quand j’ai tourné les séquences chez Vincent Dionne. Ce jour-là, c’est moi qui avais la caméra. Vincent habitait en biais d’où j’ai grandi et mes parents habitaient toujours là en 1974. Après avoir soupé chez mes parents, je suis allé cogner chez Vincent. Nous sommes descendus dans le sous-sol et j’ai pris la caméra en me rappelant les rudiments que l’on m’avait montrés. Nous avons filmé une longue improvisation et des petits bouts qui ont servi au montage. Je n’avais cependant pas la prétention d’être un cinéaste. J’avais plutôt l’impression d’être une personne qui contribuait à un projet collectif. Je faisais ma part.

M.D. : Nous voulions faire le document le plus rapidement possible mais le travail de préparation de la vidéo était pour nous une chose très complexe. Nous n’avions aucune idée comment calibrer le son ou la lumière. Tout cela prenait un temps très désagréable car ce que nous voulions surtout c’était de faire parler chaque musicien, donner quelques exemples de sa musique et puis passer à autre chose. La vidéo s’est faite comme cela.

En ce qui concerne mon intérêt pour le cinéma, j’adorais les films de Philippe Garrel et les films de l’avant-garde française. Nous avions toute une culture de la cinémathèque – je pense à Federico Fellini et Pier Paolo Pasolini. Mais tu vois, nous n’avons même pas pensé à prendre du son et montrer des images telles des paysages. Nous n’avons même pas pensé à cela. Il ne nous est jamais venu à l’idée que …

R.G. : Nous n’avions pas l’impression de faire un film avec une pensée de cinéaste. Nous faisions un document qui s’inscrivait dans une approche plus large qui était la promotion de différentes démarches improvisées et l’élaboration d’une communauté d’individus. Aussi, il n’y avait pas de cinéastes dans notre environnement. La seule personne que je connaissais vraiment c’était Robert Daudelin.

E.F. : Supportait-il vos projets?

R.G. : Oui. Il nous a appuyés quand l’AME a organisé une semaine de films sur la musique à la Cinémathèque québécoise. Il a signé des lettres pour appuyer notre démarche. Il nous a même aidés à obtenir des films de Mauricio Kagel 8 . Robert nous a aussi offert d’autres films pour compléter notre programmation. Il croyait à notre projet. Évidemment, Robert était un passionné de musique.

E.F. : Et cette semaine de projections a eu lieu en 1974?

R.G. : Oui, 1974. Nous sommes là présentement à essayer de nous distancier du cinéma mais nous avons quand même organisé cet évènement qui a duré une semaine et qui s’est terminé par un concert du saxophoniste Marion Brown. Nous avons projeté des films de rock expérimental comme celui sur le Festival d’Amougies, des films sur le jazz traditionnel, les films de Kagel, celui de Charles Gagnon sur Pierre Mercure, etc. C’était la première fois que quelqu’un présentait ces films à Montréal 9 .

Quatuor de jazz libre du Québec

E.F. : L’AME s’était donné comme mandat – entre autres choses – d’organiser des performances musicales avec des artistes d’ici et d’ailleurs. Avez-vous tenté de pousser davantage les échanges sons et images?

M.D. : Nous cherchions un local mais nous n’avions pas d’argent. Avoir eu un endroit à nous, probablement que les mots seraient rentrés dans le cadre de la musique. Probablement que l’image aussi serait rentrée. Nos projets étaient très larges et donc toutes les possibilités étaient ouvertes. Tout cela était déjà inscrit dans notre charte mais le fait que nous n’avions pas d’endroit pour le faire a eu comme conséquence que nous n’avons pas développé ces approches.

R.G. : Le seul moment où il y a eu un concert avec des films ça a été durant la semaine sur la musique organisée à la Cinémathèque québécoise. Le concert de Brown a été précédé de deux films sur son travail 10 . Par contre, les musiciens de l’AME se produisaient souvent dans le milieu des arts visuels – à la galerie Véhicule art, au Musée d’art contemporain, etc. Il n’y a malheureusement pas d’enregistrements de ces performances. Ce soir on improvise est donc intéressant en tant que document qui permet d’évoquer tout cela mais il y avait nécessairement beaucoup d’autres choses et d’individus autour.

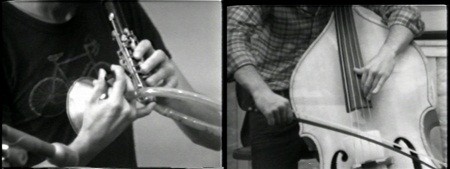

E.F. : Justement, parlons des individus. Ce soir on improvise présente de manière successive différents musiciens faisant partie de l’AME. La première partie de la vidéo comprend des performances de Tristan Honsinger et Peter van Ginkel (en trio avec Clint Jackson), Robert Marcel Lepage et Yves Bouliane, le groupe Djazalea et le quatuor Mergélèpe guorismogue. Durant la deuxième partie, vous vous attardez principalement sur le travail du Duo Brégent et celui du QJLQ. Seul Vincent Dionne se retrouve éparpillé à travers les deux parties de la vidéo. Pourquoi?

R.G. : Il sert de ponctuation entre les séquences. Tout a été filmé en une soirée chez lui dans son sous-sol. Vincent faisait lui-même des espèces de courtes pièces d’ambiance mais aussi des longues improvisations. D’après moi, ces passages-là sont tirés d’une longue improvisation. Au montage, nous avions besoin de ponctuations pour passer d’un groupe à l’autre. Nous sommes donc allés chercher dans ce que Vincent avait fait. C’était parfait.

M.D. : Il y a aussi un problème pratique qui s’est posé. Vincent a été filmé à la fin alors nous avions pas mal plus de matériel de lui que des autres musiciens.

E.F. : À quel endroit avez-vous filmé la majeure partie de Ce soir on improvise?

R.G. : Dans mon souvenir, les entrevues sont chez Michel. Chez Michel-Georges aussi je crois.

M.D. : Nous avons définitivement commencé à l’Amorce avec le QJLQ. Ensuite, nous avons enregistré Robert et Yves chez moi. C’est ce qui explique les problèmes de son. Par la suite, nous sommes passés au Vidéographe puis chez Vincent.

E.F. : Existait-il un lien profond entre le QJLQ et l’AME?

M.D. : Il y avait un lien historique. Nous les respections beaucoup. Ils faisaient de l’improvisation et cela nous en étions conscients. Aussi, ils avaient réalisé une chose que nous voulions accomplir, c’est-à-dire avoir un atelier, un espace : l’Amorce. Ils avaient aussi comme politique d’ouvrir la porte à d’autres musiciens. Les gens pouvaient se greffer à eux et jouer. Par contre, nous n’avions pas de lien idéologique fort avec eux. Le jazz libre était un peu notre passé. Ils étaient nos grand-frères et nous étions ailleurs.

R.G. : Ils étaient incontournables. Ils faisaient une musique totalement improvisée mais comme Michel le mentionne, nous ne les fréquentions pas de façon régulière.

M.D. : Ils étaient nos ainés. Nous les respections mais nous étions aussi très conscients que la musique qu’ils pratiquaient n’était pas ce que nous mettions de l’avant. C’était des musiciens qui avaient un lien avec le jazz – le free jazz – mais nous voulions nous éloigner de cela. Il y avait aussi la lecture politique marxiste-léniniste du groupe qui était très claire et précise. De notre côté, nous avions fait le choix de ne pas avoir de discours politique. Cela ne veut pas dire que nous n’étions pas politisés. Nos revendications et le politique passaient par notre démarche esthétique. Nous faisions de l’improvisation libre. C’était ça notre discours politique et cela voulait tout dire.

E.F. : Mais donc pourquoi clore Ce soir on improvise avec le QJLQ? Cela ponctue le film de façon marquante.

M.D. : C’est curieux. C’est une bonne question. Je n’en ai aucune idée.

R.G. : Nous avons fait le montage de … . C’est une très bonne question et cela te montre à quel point finalement tout cela n’est pas un discours de cinéaste. Le QJLQ s’inscrivait dans la mouvance du free jazz des Noirs américains qui revendiquaient leur liberté et leurs droits civiques. Le jazz libre du QJLQ était presque un sous-produit de cela. Par la suite, le quatuor a évolué avec l’Amorce et ses nombreux projets communautaires. Il y avait là une logique et – par rapport à notre histoire à nous – ils posaient maintenant des gestes concrets en ayant leur propre boite expérimentale, en invitant les passants sur la rue à se joindre à eux et en cherchant à rejoindre les gens sans critères d’exclusions. Par cette approche, ils faisaient une action que les musiciens américains de passage ne pouvaient pas avoir chez nous. Mais il y avait aussi des caractéristiques uniques au Québec dans leur jeu musical. Mais pour moi, cela restait un groupe de jazz à la manière américaine.

M.D. : En 1974, le free jazz était – selon moi – quelque chose de profondément historique. J’étais d’accord avec leur musique mais ce que nous faisions était différent. Quand nous nous sommes engagés dans l’idée d’une coopérative, c’était clair au début que le QJLQ devait en faire partie. Mais nous avons ensuite rencontré Robert et Yves. Nous n’avions jamais pensé qu’il y avait à Montréal des gens qui faisaient une musique similaire à celle de musiciens tels Derek Bailey et Evan Parker que nous adorions.

R.G. : C’est important de le dire, nous baignions dans un monde de musique qui était autre chose que celui du free jazz. Cet univers était celui de John Cage, de Morton Feldman et de Christian Wolff. C’était aussi l’univers des musiciens minimalistes américains – dont certains émergeaient forcément du free jazz – et celui de musiciens européens appartenant à la London Musicians’ Coop par exemple.

M.D. : En fait, nous nous éloignions de plus en plus du milieu dans lequel nous nous étions rencontrés qui était celui du jazz. Le QJLQ faisait partie en quelque sorte de notre histoire. En ce qui concerne la place de cet ensemble jazz dans notre projet, nous l’avons approché comme un groupe d’improvisation. Le QJLQ pratiquait un style d’improvisation parmi plusieurs autres.

C’est ce que le film démontre. Tu as Michel-Georges qui est très près du rock parce que c’est là qu’il puisait sa culture d’improvisation. De l’autre côté, tu as des gens comme Robert et Yves. Tu as aussi le groupe Mergélèpe guorismogue qui pratiquait une forme d’improvisation inspirée par des groupes tels Weather Report et Grateful Dead. Nous ne parlons donc pas négativement du QJLQ. Nous disons simplement que leur pratique d’improvisation était historique et que leur approche n’était pas représentative de l’AME dans son ensemble. Le jazz libre était un aspect parmi plusieurs autres. De toute manière, l’AME ne pouvait être réduite à un seul groupe ou à une seule pratique musicale. La vidéo offre un survol des potentialités qui existaient à ce moment-là dans l’improvisation.

E.F. : La vidéo se termine néanmoins avec le QJLQ qui joue «l’Internationale».

R.G. : C’est vrai. C’est en effet très curieux.

M.D. : En quelque part, il devait y avoir une volonté de créer un certain punch. Raymond cherchait probablement à créer une certaine narration à travers le montage. Cela n’a certainement pas été fait gratuitement.

E.F. : Il faut admettre que cela fait du bien de se déplacer vers l’Amorce à la toute fin de la vidéo. Cela libère de l’ambiance cliniquement froide des studios du Vidéographe.

R.G. : Au fond, ce qui est intéressant c’est que le QJLQ est vraiment une page d’histoire qui se tourne dans la vidéo. Nous les filmons à l’Amorce un peu avant que cette boîte expérimentale prenne feu et ferme ses portes. Les portes sont fermées. C’est la fin d’une époque. Robert, Yves, Robert Gagnon, c’est le début d’une autre époque. Par la suite, il y a Ambiance magnétique et c’est le début d’une autre chose … ce que l’on appellera la nouvelle musique d’improvisation.

Robert Marcel Lepage et Yves Bouliane

E.F. : Michel me disait que l’AME est une parenthèse dans l’histoire de la musique improvisée au Québec dans la mesure où très peu de documents existent sur cette période. Ce soir on improvise permet, selon moi, d’élargir cette parenthèse.

M.D. : J’insiste sur le fait que ceci est mon point de vue. Je te dirais que les circonstances que nous vivions au Québec – une espèce de nationalisme très gai, très joyeux après octobre 1970 – ne correspondaient pas avec notre approche. On ne cadrait pas avec l’époque. Nous arrivions avec des choses beaucoup trop lourdes. Nous n’avions pas grand chance d’être populaire. Nous étions tellement radicaux dans notre pensée et cette dernière était tellement large. Il était donc impossible de la réduire à quoi que ce soit. Tout était possible pour nous. Nous étions aussi tellement loin du jazz que nous nous sommes vraiment retrouvés dans la marge. Nous sommes une parenthèse et je ne vois pas comment nous pouvons être autre chose. Notre démarche était tellement pure et intègre. Les gens ne savaient pas qui nous étions. Étions-nous des créateurs, des producteurs ou des journalistes? Nous avons joué tous ces rôles en même temps. Potentiellement, nous étions une bombe et ce n’était pas le moment d’être une bombe au Québec à cette époque-là.

E.F. : Qu’arrive-t-il à l’AME durant la deuxième moitié de la décennie des années 1970?

R.G. : Tout cela se termine en 1975. Nous avions tous besoin d’une pause.

M.D. : Un épuisement … oui. J’ai été un des premiers à arrêter. J’étais épuisé.

R.G. : Mais cette aventure nous a apporté beaucoup. Nous sommes partis chacun de notre côté avec les acquis de l’AME. Nous étions un petit groupe. Nous vivions étroitement à travers les échanges et les discussions. Nous pouvons parler d’une communauté d’esprit et/ou d’une famille. Nous avons tous été stimulés et énergisés par ce que nous avons vécu ensemble. Nous ne pouvons revenir en arrière et dire : « Si nous avions eu les moyens … . » Nous ne les avions pas. Nous n’avions pas d’argent mais nous avons capitalisé au maximum sur des acquis au niveau des idées et des échanges ainsi que sur toute la dimension philosophique de cette aventure qu’a été l’AME. Cela a été une grande aventure non planifiée.

M.D. : En ce qui me concerne, l’AME m’a amené à théoriser. Cette expérience m’a permis de me rendre compte que ce qui m’intéressait en musique s’est intellectualisé et s’est transporté ailleurs. C’est-à-dire que je pouvais maintenant dessiner, peindre ou écrire. En d’autres mots, l’AME m’a amené à faire du bruit en littérature, en écriture, en photo et en musique. Et c’est toujours la même pratique qui guide ces activités : c’est du bruit. J’ai enseigné comme cela. J’ai été journaliste et j’ai élevé ma fille comme cela. Je vis encore aujourd’hui comme cela. L’AME nous a permis de réaliser beaucoup de choses. Quand on a 21 ans et que l’on n’a pas les moyens de faire quelque chose mais qu’on le fait quand même, ça compte.

Entretien réalisé le 11 octobre 2011.

[Lire l’entretien avec Pierre Monat->http://horschamp.qc.ca/ENTRETIEN-AVEC-PIERRE-MONAT.html]

Notes

- Raymond Gervais et Michel Di Torre. « Musique : Y-a-t-il place pour de la musique au Québec? » Médiart No. 18 (15 septembre au 15 octobre 1973) : 9. ↩

- Ibid. ↩

- Le contrebassiste Yves Bouliane a remplacé Maurice Richard pour une courte période en 1972-73 ↩

- Robert Forget. Le Vidéographe ou Opération expression jeunesse. (Montréal : Vidéographe, 1971), 2 ↩

- Ibid., 5. ↩

- Ibid., 1. ↩

- Les projections au Vidéographe ont eu lieu au mois de juin 1974. Les performances au programme étaient les suivantes : Lepage et al. (1 juin), divers musiciens (2 juin), Michel-Georges Brégent (4 juin), Vincent Dionne (5 juin), le Quatuor de jazz libre du Québec (6 juin) et Bernard Gagnon (7 juin) ↩

- Les deux films dont il est question ici : Hallelujah (Kagel 1968) et Ludwig van (Kagel 1969) ↩

- L’évènement Musiques à voir a eu lieu du 17 au 21 juin 1974. Les films suivants ont été projetés à la Cinémathèque québécoise : Amougies (1969) – Music Power and European Music Revolution (Jérôme Laperrousaz et Jean-Noël Roy 1970), Hallelujah (Kagel 1968), Ludwig van (Kagel 1969), Pierre Mercure 1927–1966 (Gagnon 1970), Le reel du pendu (André Gladu 1972) et Explosion démographique (Pierre Hébert 1967) pour ne nommer que quelques-uns des films présentés ↩

- You See What I’m Trying to Say (Henry English 1967) et See the Music (Theodor Kotulla 1971) ↩