Entretien avec Karl Lemieux

Voilà plus de quinze ans que Karl Lemieux tisse une œuvre qu’il est parfois difficile d’embrasser dans toutes ses ramifications, tant elle touche à des types de pratiques différentes, tant elle est riche, tant il est prolifique et discret à la fois. À la différence de certains de ces cinéastes consacrés à patiemment bâtir leur oeuvre, pièce par pièce, film par film, et que parfois plusieurs mois, voire des années séparent, Lemieux, lui, a plutôt choisi de multiplier les collaborations, de déployer un même projet sur plusieurs itérations, de se donner le droit de toucher à plusieurs médiums, plusieurs genres de création : performances éclectiques (avec de nombreux musiciens et cinéastes d’ici et d’ailleurs, Roger Tellier-Craig et Alexandre St-Onge, Dave Bryant, Kevin Doria, Pierre Hébert, BJ Nilsen, Philip Jeck et Michaela Grill, Radwan Ghazi Moumneh, etc.), documentaires expérimentaux (Quiet Zone), nombreux courts métrages expérimentaux (Halo Getters, L’entre-deux) et de fiction (Passage), accompagnement visuel pour les spectacles du groupe Godspeed you! Black Emperor depuis 2010, installations imposantes dans plusieurs contextes, collaborations avec des cinéastes comme Simon Beaulieu ou Vincent Morriset, et, au milieu de toute cette production, tout récemment, il nous a livré un long métrage de fiction, Maudite poutine, présenté en première mondiale au Festival de Venise à l’été 2016, et montré depuis dans de nombreux festivals importants. Il a été projeté au Festival du nouveau cinéma avant d’être distribué à Montréal, à l’hiver 2017. Membre fondateur du collectif Double Négatif, créateur infatigable et inventif, Karl a su conserver, au fil de ses nombreux projets et qui l’ont amené à explorer des techniques différentes (de la photographie numérique pour Mamori au drone pour son récent projet tourné en Chine), une signature immédiatement reconnaissable, à nourrir un univers singulier que l’apparente dispersion de son œuvre semble avoir davantage renforcé qu’elle ne l’a dilué. Nous l’avons rencontré peu de temps avant son départ pour Rotterdam, où il allait présenter Maudite poutine pour parler du long métrage, mais aussi de ses autres projets, pour tenter, nous aussi, de nous y retrouver.

Hors champ [HC] : On a voulu te rencontrer à l’occasion de la sortie de ton premier long métrage, Maudite Poutine, qui sort sur les écrans à Montréal ce mois-ci [janvier 2017]. Le film a été montré en première mondiale à Venise et s’est beaucoup promené depuis et se promène toujours. C’est à la fois l’occasion de parler de ce film, mais aussi de parler de ta pratique en général. La fiction n’est pas ce qui t’occupe principalement, bien qu’elle t’a beaucoup occupé dans la dernière année et demie. Il y a plusieurs autres aspects de ta pratique artistique qui touchent à la fois la performance, l’installation, le documentaire. On va tenter de parler de ce film, mais aussi d’embrasser l’ensemble des choses que tu fais, afin de voir comment Maudite poutine s’articule à ces diverses pratiques. Pour commencer, j’aurais une question un peu générale et à la fois assez précise : d’où vient Maudite poutine, et plus encore, d’où vient ce besoin de fiction ? On sait que tu as fait un court-métrage, Passage, il y a presque dix ans. Tu renoues ici avec la fiction, bien que ce n’est pas ce qui te préoccupe constamment. Où s’inscrit pour toi ce besoin de fiction ?

Karl Lemieux [KL] : Je pense que ça a toujours été. J’ai grandi avec le cinéma sous toutes sortes de formes, d’approches, mais le format traditionnel de long métrage d’une heure et demie, deux heures, c’est quelque chose qui m’a toujours tenté, même si ce n’est pas un format facile. Déjà, à l’écriture, c’est un défi, et de trouver les sous pour tourner un film comme ça c’est évidemment très compliqué. Au départ, quand j’ai commencé à travailler sur le film, je me suis dit que c’était possible qu’il ne se tourne jamais. J’ai pris le risque d’aller jusqu’au bout et à ma grande surprise on a trouvé des fonds pour le tourner et on a réussi à finir le film. Je pense que chaque projet dicte sa durée, et aussi les techniques qui seront utilisées. Dans ce cas-ci, j’avais le goût de me replonger dans des histoires plus personnelles, me replonger dans l’univers dans lequel j’ai grandi : Kingsey Falls, les drames qui y ont eu lieu, des choses qui m’habitaient. Sur le parcours, c’était un peu illogique de vouloir faire un long métrage, quand finalement j’allais peut-être être capable d’avoir un peu d’aide pour faire un court métrage. J’avais fait Passage à une époque où ne j’avais aucune expérience en fiction. Après m’être battu pendant trois ans, j’ai réalisé que personne n’allait m’aider à faire ce film, j’ai donc dû le tourner à compte d’auteur. Pour ce projet, cette longueur et ce format s’imposaient.

HC: Pour des cinéastes expérimentaux (du moins pour ceux qui acceptent cette étiquette), le passage au cinéma de fiction est plutôt rare.

KL: Il y a des artistes comme Toshio Matsumoto qui l’ont très bien fait. Il a fait des dizaines de courts métrages expérimentaux de toutes sortes, mais il a aussi fait du long métrage de fiction.

HC: Tu confirmes mon point ! Il n’y en a pas des tonnes. Je trouve ce passage intéressant. Il relève d’une sorte d’obsession silencieuse. Ce n’est pas comme si tu maintiens plusieurs projets de fiction parallèlement à tes projets expérimentaux. Il y a la lourdeur, comme tu disais, qui est propre à la fiction. Un long métrage ne se fait pas dans le même laps de temps qu’un court.

KL : Quoi que maintenant, j’ai un projet de fiction, et des projets de films expérimentaux et de performance en parallèle.

HC : C’était une des questions que j’allais te poser. Après avoir ce film, as-tu encore un désir de fiction ? Tu n’es pas totalement épuisé ?

KL : Non au contraire, il y a des choses qui se sont enlignées. On a à peu près réussi à faire le projet auquel on rêvait. Je dis « on » parce que la fiction c’est du travail d’équipe. On est plusieurs à travailler sur un projet comme ça. Si c’était à refaire, il y a des choses que je ne ferais pas de la même manière. C’était une expérience très stimulante. J’ai d’autres projets en écriture et ça me donne le goût de continuer, et idéalement essayer de le refaire mieux.

HC : Parlons de la genèse de ce film-ci. Est-ce qu’on peut dire qu’il aura finalement fallu que tu rencontres Marie-Douce St-Jacques pour que le scénario puisse aboutir ? Peux-tu nous parler de ce travail de collaboration ?

KL : J’avais déjà l’histoire, et j’ai quand même passé quatre ans sur le scénario, évidemment pas à temps plein, mais c’est toujours resté sur le bureau, j’avançais petit à petit. J’ai ensuite essayé de travailler avec un scénariste professionnel, mais ça n’a pas vraiment fonctionné, quoi que j’ai tout de même appris des choses vraiment intéressantes. Le scénario n’allait pas où je le souhaitais. J’ai ensuite pensé à Marie-Douce St-Jacques qui a un background similaire. Elle connaît très bien la musique et les arts visuels. Elle n’avait aucune expérience en scénarisation, mais était très proche de la littérature. Elle a sa propre petite maison d’édition, elle est libraire et a fait des études universitaires en littérature. Elle avait donc une force d’écriture, mais surtout, et c’est ce qui était le plus important pour moi, c’est qu’elle avait la bonne sensibilité pour amener le projet là où on voulait qu’il aille. Je l’ai approché, elle a embarqué. Pour elle, la pente d’apprentissage était assez abrupte. Elle devait découvrir cette nouvelle forme d’écriture qu’elle ne connaissait pas. Mais on est allés jusqu’au bout et on a réussi à finir le scénario.

HC: Aviez-vous une discipline rigoureuse ? Vous vous rencontriez tous les lundis, je crois ?

KL: On en a skippé plusieurs. On se rencontrait tous les lundis, on n’avait pas vraiment d’échéancier, on s’est dit qu’on allait essayer d’amener le projet à terme. Quand on est arrivé au dépôt, ça faisait déjà trois ans qu’on écrivait ensemble. Ça a été assez intense comme processus.

HC: À quel moment le producteur, Sylvain Corbeil de Metafilms, est rentré dans le décor ?

KL : Quand j’ai essayé de produire Passage, à l’époque, j’avais un producteur associé au projet. Quand j’ai décidé de faire le film à compte d’auteur, le producteur en question n’ayant pas de salaire, a donc décidé de quitter le projet. J’avais alors besoin d’un ou d’une directrice de production pour le tournage. Nancy Grant s’est proposée et c’est là qu’on s’est connu. Elle voulait travailler en cinéma et c’est le premier film sur lequel elle a travaillé. L’expérience a été très positive, le tournage s’est très bien passé et quand on a eu fini, elle a dit « On en fait un autre ! » Je lui ai répondu que j’avais un projet plus approprié pour un long, avec une histoire plus longue et complexe, et c’est là qu’elle m’a présenté à son collègue avec qui elle venait de commencer à travailler : Sylvain Corbeil, chez Metafilms. Elle a proposé à Sylvain qu’on fasse le projet ensemble. Nancy a toujours été associée au projet. Entre temps elle est devenue très occupée à travailler avec Xavier Dolan, et donc c’est Sylvain qui m’a aidé à développer le projet, puis sur le tournage et la postproduction.

HC : Ils étaient donc là dès le début. Vous n’aviez pas de deadline mais vous aviez quand même cette entente avec Metafilms.

KL : Ça trainait depuis longtemps sur leur bureau, puis quand on a déposé en production, ça commençait à être le temps. On parle quand même de sept ans plus tard. Puis, cadeau des dieux, on l’a eu au premier dépôt, ce qui est assez rare, et on a pu entrer en production.

HC : J’ai eu la chance de lire le scénario, dont la qualité littéraire est assez évidente. On voit bien que Marie-Douce a une capacité d’écriture assez redoutable, avec de très beaux dialogues. On voit par contre que par rapport au scénario, il y a une sorte d’épuration assez extrême qui est sans doute très fréquente entre le scénario et le film abouti. Il y a une réduction, une concentration des éléments essentiels. La fin, par exemple, n’est pas la même. Est-ce que ce travail de mise en place a été fait au moment du tournage, du montage ?

KL : Sur un projet comme ça, il y a toujours trois formes d’écriture. L’écriture du scénario, l’écriture au tournage, quand on brûle la pellicule, et il y a l’écriture au montage. C’est sûr qu’à chaque étape, il y a des choses qui changent. Tu faisais référence à la fin. On avait tout le matériel pour faire la fin comme on l’avait au scénario, mais il y a eu d’heureux accidents qui ont fait en sorte qu’on a décidé d’essayer autre chose.

HC : Cette séquence extraordinaire, avec les outardes qui s’envolent est assez sublime. Elle ouvre le film sur autre chose, sur une note d’espoir peut-être.

KL : Je n’étais pas sûr de cette scène. C’est une proposition du monteur qui m’avait même fait rire au départ. (rires)

HC: Elle te semblait trop optimiste?

KL : C’était peut-être trop. Finalement, après une projection avec des collaborateurs et des amis, l’opinion de l’un d’eux, Bruno Julien, qui joue l’homme cagoulé dans la première scène, m’a beaucoup marqué. J’ai trouvé sa réaction assez touchante. Pour lui c’était une évidence « Tu ne peux pas enlever ça, c’est parfait. »

HC : Si lui endosse l’optimisme du film, c’est peut-être bon signe en effet. Le récit est assez sombre et dramatique. Est-ce que c’est important pour toi de terminer sur cette note, peut-être pas joyeuse, mais une note ouverte ? Est-ce qu’il y a quelque chose qui comptait précisément pour toi, par rapport à toutes ces histoires qui te hantaient et avec lesquelles tu voulais rentrer en contact ? Est-ce que c’est une manière pour toi d’exorciser quelque chose de ce passé-là ? De le racheter, de faire le deuil ?

Maudite poutine (2016)

KL : Il y a comme une énergie cathartique liée au geste de faire le film. C’est une façon de vivre un deuil en effet. Mais si on revient à la fin du film, je trouve ça bien qu’il y ait une bonne respiration, plutôt que juste un étouffement. Il y avait quelque chose autour de cette époque-là qui aidait les gens à se soulever, d’un point de vue spirituel, par-dessus toute cette énergie noire, et c’était la musique. Je trouvais ça beau cette fin alternative où les gars rient, parlent et écoutent de la musique. On comprend qu’ils continuent à en jouer, que la vie continue.

HC: La musique c’est un personnage du film à plein d’égards. C’est greffé à la trame narrative. Vincent, le personnage s’investit beaucoup là-dedans, même si ça ne marche pas aussi bien qu’il le voudrait. On sent que sa vie le détourne de la musique. Elle est importante dans le récit, mais dans le film aussi. il y a plusieurs scènes de concerts, la musique tapisse l’ensemble du film. Elle va parfois même cacher, ou se superposer aux scènes de dialogues. On voit les personnages parler, mais on n’entend pas ce qu’ils disent. On voit la musique qui vient prendre le relais.

HC2 : La musique empiète sur leurs gestes, déjà qu’on ne les entend pas, mais ça forme une certaine pâte qui modèle leurs mouvements et va s’éclater dans les lieux qui sont souvent des extérieurs, donc assez ouverts. Tu as l’impression qu’on donne à cette musique un espace à habiter.

Maudite poutine (2016)

HC : Quel rôle tu voulais que la musique joue ? Savais-tu qu’elle allait être centrale dès le départ, comment as-tu été guidé dans tes choix ?

KL : Je l’avais déjà fait avec Passage, qui avait une approche similaire: super 16, noir et blanc, caméra à l’épaule, aucun dialogue, et ce qui remplaçait les dialogues, ce qui articulait les mouvements dans le film, c’était la trame sonore noise qui était assez radicale. On était dans le rouge du début à la fin. C’est musical, mais c’est plus sonore que musical. Quand je réfléchissais au long métrage, au départ, je voulais faire un peu la même chose. Au début je ne voulais aucun dialogue, et je voulais la même approche sonore. Finalement j’ai décidé de doser les choses. C’était important de se rapprocher minimalement des personnages, de sentir leur présence, d’entendre leurs voix, et qu’il y ait des échanges entre eux à certains moments plus concrets, de sentir leur humanité. De ne pas juste être complètement décalé ou garder une distance du début à la fin. Finalement ça m’a aussi permis de doser pour qu’on ne soit pas dans le noise pur et brutal du début à la fin. On y va avec des vagues. On a essayé de doser de manière à ce que ça ne finisse pas par s’annuler. Je réalise qu’il y en a quand même beaucoup. J’ai eu la chance de revoir un film qui m’a beaucoup inspiré à la fin des années 1990, le film Sombre, de Philippe Grandrieux. J’avais un souvenir monumental de la trame sonore. Je l’ai revu en Grèce en novembre 2016, il y a quelques mois, et ça a été un choc de voir à quel point c’est… malgré l’intensité de la musique d’Alan Vega, c’est quand même assez doux. Il y a cette violence dans le récit et dans l’utilisation du son, mais c’est vraiment très bien dosé et beaucoup plus retenu que ce qu’on a fait. J’ai l’impression qu’on n’allait pas aussi loin, mais non, au contraire. (rires)

HC: Quand on le voit en salle, avec un volume assez élevé, il y a quand même plusieurs moments où ça inonde l’image, où ça prend le dessus, comme si le son guidait l’image. Et comme tu disais pour Passage, la musique guide les mouvements et le récit. Le ton est donné par la musique, le rythme et le montage sont dictés par la musique, qui remplace souvent les dialogues. Je pense à la séquence des deux frères qui parlent autour du feu, ou enocre la séquence finale où on voit bien le décalage entre l’image et le son.

KL : C’était une façon de passer à l’essentiel. On utilise la même approche avec la scène de party dans la mine à ciel ouvert. Il y a un moment où ce qu’ils se disent n’est plus important. Ce qui est important c’est le geste qu’il y a entre nos personnages. On le voit qu’ils sont en train de rire, qu’ils se bousculent, c’est presque une danse. On se promène caméra à l’épaule avec eux et Francis Lahaye crie qu’il veut faire un feu de camp. Au-delà de ça, ce n’est plus important. On voit qu’il connecte avec la jeune fille, le personnage de Dominique, le personnage de Vincent, ils sont ensemble, ils fument une cigarette, ils rient, ils se regardent, on voit qu’il y a une complicité, et finalement ce qu’ils se disent ce n’est plus important.

HC : Il y avait beaucoup plus de dialogues initialement ? Vous les aviez tournés ?

KL : Oui. Cette scène avait une bonne part d’improvisation. Et c’est la même chose avec le feu de camp, on avait un texte écrit, mais on est allé bien au-delà de ça. Les deux se sont mis à improviser sur des sujets autour de leur mère. Ils inventaient des histoires autour de leur mère. Et c’était vraiment positif, dans le sens où quand ils sont sortis du plateau ce soir-là, ils avaient vraiment l’impression d’être des frères. Martin Dubreuil m’a confié ça, et je trouvais ça intéressant. Ils avaient réussi à connecter.

HC : Et ça se voit à l’image. On n’avait pas besoin de l’entendre au dialogue.

KL : Ce sont des frères qui ne se parlent plus, et c’est le moment dans le film où on voit qu’ils connectent. Ce qui est important de voir, c’est le geste, les gars sont en train de rire autour du feu de camp, et boire dans la même bouteille d’alcool. Le small talk finalement c’est correct, mais moins intéressant. C’est une façon de se concentrer sur ce qu’il y a d’important dans la scène.

HC: Tu parlais de la scène dans la mine. Peux-tu nous parler des lieux ? Est-ce que ce sont des lieux chargés pour toi en partant ? Est-ce que ce sont des lieux réels ou du moins qui évoquaient des lieux réels de ton adolescence ? Question bête : pourquoi as-tu décidé de tourner sur place, et non dans n’importe quel autre village du Québec ? Pourquoi était-ce si important de tourner dans ces lieux, habités ou hantés, où l’action s’est déroulée ?

KL : Je pense qu’il y a une histoire liée à chaque lieu. Mais je peux commencer par l’usine où Vincent travaille. C’est une papetière à Kingsley Falls. Je me souviens d’une conversation que j’avais eue avec le propriétaire de cette entreprise. J’avais appelé monsieur Alain Lemaire en lui demandant si c’était possible de tourner dans ses usines en sachant très bien qu’il y a quand même des problématiques attachées avec tout ça, dont le fait que c’est une production qui ne s’arrête jamais. Ils produisent 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Les employés se donnent le relais et la production n’arrête jamais. C’est sûr qu’accueillir un tournage comme ça, si c’est pour arrêter la production, c’est problématique. Ils perdent des sous et il n’y a pas d’intérêt à faire ça. Et il y a toute la question de l’espionnage industriel. On ne veut pas n’importe qui sur place, qui va prendre des images et qui sait ce qu’il va partager, quoi et comment ? C’est délicat. Monsieur Lemaire ne m’en a pas parlé, mais j’étais quand même conscient de l’enjeu. Quand il m’a demandé « pourquoi tourner chez nous? » Je lui ai expliqué simplement. Mon père a passé la plus grande partie de sa vie à travailler derrière cette machine-là. Si je pouvais tourner là, ça aurait une importance symbolique. Et mon frère travaille là maintenant. Je pense que c’est assez bon comme raison. Et il a immédiatement accepté. Ils nous ont vraiment bien accueillis. On est arrivé sur place, il y avait 7 personnes pour nous aider à naviguer. On pouvait aller où on voulait, tourner ce qu’on voulait, et après nous avoir briefé sur les consignes de sécurité autour d’un buffet, ils nous ont dit « s’il faut, on arrête les machines. On fait ce que vous voulez ». Ça a été vraiment généreux de leur part. Au final je pense que ça se sent un peu à l’image. On a eu cette liberté-là avec le lieu, de faire ce qu’on voulait.

Pour les scènes tournées en extérieur dans l’ancienne mine d’amiante d’Asbestos, ça a été beaucoup plus compliqué. C’est un lieu quand même assez problématique, parce que tout ce qui a touché de l’amiante aujourd’hui, c’est très dangereux. Il a fallu passer par les propriétaires de la mine qui sont en transition pour vendre ça à des gens qui sont en train de vendre au poids les infrastructures et tout ce qui est en acier. Bref, on était pris entre deux propriétaires, mais finalement on a réussi à entrer avec le club de géologie d’Asbestos qui eux ont un permis spécial pour faire des visites.

HC: C’était un lieu chargé pour toi, qui existait dans ton imaginaire?

KL: Oui. On ne le voit pas à l’image, mais le trou, la carrière à ciel ouvert qui fait trois kilomètres de diamètre, et deux kilomètres de profond, c’est extrêmement impressionnant. Enfant, quand on allait dans ce coin là, on pouvait voir les camions de la mine. La taille des pneus de ces machines-là ! C’était spécial de tourner une scène avec deux amis qui marchent au travers des camions pour aller rejoindre d’autres amis. Je trouvais ça le fun de capturer ça.

Maudite poutine (2016)

HC2: Est-ce que l’écriture du scénario a été faite à partir des lieux? Par exemple est-ce que Marie-Douce s’est rendue dans ces lieux-là ? Ou c’était plutôt par la médiation de ton imaginaire et de ton expérience ?

KL : Dans ce sens-là, oui. J’avais l’intention d’aller tourner là-bas et je savais de quoi ça avait l’air. Elle m’a fait confiance là-dessus. Je visualisais les choses d’une manière, et elle probablement d’une autre, mais au final, l’idée c’était quand même d’aller tourner là.

HC: Elle était par contre là au tournage ?

KL: Oui, et elle était là au repérage. On n’était pas supposé tourner à la mine. Je savais qu’on n’y avait pas accès, que ce ne serait pas possible. Mais il y avait des lieux derrière les papetières à Kingsley Falls, comme la scène du tunnel, ou la scène du party à l’extérieur de la mine. Pascal Marchand, un fixer local, un homme aux multiples talents et métiers, m’a dit qu’on pourrait peut-être tourner à la mine. Je me suis dit « oh, ça, c’est intéressant. » On a commencé à changer nos lieux au moment du repérage et à les adapter au scénario. Comme le tunnel, c’est un accident où on était supposé tourner en extérieur à la mine, mais il pleuvait ce jour-là.

Maudite poutine (2016)

HC : C’est quoi ce tunnel ?

KL : C’est un tunnel qui sert au ski-doo et aux 4 roues, ainsi qu’aux vélos, pour passer sous une autoroute. Avec la pluie, on s’est dit qu’on pourrait se rabattre sur le tunnel. Les gars étaient juste supposés le traverser, mais on s’est dit qu’on allait les faire jouer là à la place. Finalement c’est beaucoup plus beau.

HC : Oui c’est un plan magnifique.

KL : On a été vraiment chanceux avec la température. On a eu des 15-20 degrés pendant tout le mois de novembre, ce qui est complètement bizarre. Les deux seuls jours où il a plu, c’est les seuls jours qu’il fallait raccorder au montage : notre dernière scène tournée à Montréal, et notre scène au tunnel.

HC2 : C’est marrant que tu parles de température parce que c’est quelque chose auquel j’ai pensé en regardant le film. Il y a une scène où Michel attend alors que Vincent va…

KL : Il va prendre les sacs de marijuana.

HC2 : Oui. C’est une scène où il y a beaucoup de soleil et on sent ce soleil de fin d’automne, début d’hiver. On ne voit pas de neige, tu ne sens pas qu’ils ont particulièrement froid, mais c’est quelque chose qui s’annonce au niveau de la température. C’était très intéressant de voir que ça passait par le soleil, qui ne communiquait pas une chaleur, mais que cette surexposition pouvait annoncer un froid.

KL : Quand on a eu le financement pour le film au mois de janvier 2015, on s’est mis au défi de tourner à l’automne 2015. Sinon il fallait attendre à l’automne 2016. Il fallait absolument tourner ça au mois de novembre. Dans mon esprit, le moment dans l’année où il n’y a pas encore de neige, ce moment de transition où c’est toujours nuageux, le moment où il n’y a plus de feuilles dans les arbres. Ça ne dure que quelques semaines. Normalement ça dure environ deux semaines, mais notre tournage durait cinq semaines et on a eu un cadeau. Cette température-là on l’a eue presque pendant les cinq semaines. Cette année on n’aurait pas pu le faire, parce qu’on a eu cette période-là pendant environ deux semaines. Il a commencé à neiger presque tout de suite après. On n’aurait pas été raccord, ça aurait été le bordel. Il y a eu des beaux accidents au tournage.

HC : Un des défis, par contre de tourner au mois de novembre, quand on tourne en 16mm, c’est bien entendu la lumière.

KL : Oui. Ça, on a réalisé assez vite que c’était presque suicidaire. Dans le sens où l’équipement et les équipes sont extrêmement dispendieux, on n’avait pas beaucoup d’argent pour faire le film.

HC : Combien de jours de tournage vous aviez ?

KL : Je pense qu’on a fait 22 jours. Presque cinq semaines complètes. On avait des semaines de six jours de tournage, des semaines de quatre jours, ça dépendait des changements de lieux. Il fallait préparer le plateau dans la nuit, et attendre le premier instant où on pouvait commencer à tourner avec la lumière du jour et commencer à tourner immédiatement. Parce qu’à trois heures et demie, quatre heures, on ne pouvait plus tourner. Il commençait déjà à faire noir. Si on avait tourné l’été, on se donnait un cinq heures de plus de lumière du jour, mais ce n’est pas la même lumière, pas les mêmes nuages, pas la même ambiance. Ça aurait été un film complètement différent. C’est beau les étés au Québec, mais c’est pas particulièrement intéressant à l’image.

HC : Pas pour ce film-là en tout cas. Le mariage entre la nature des paysages, et puis cette espèce d’ambiguïté que tu nommes, une lumière mais qui semble enveloppée de grisaille. Par le noir et blanc, par le traitement visuel, mais aussi le fait qu’il n’y ait pas de feuilles, que la nature n’est pas exubérante.

KL : Même en couleur, c’est drôle jusqu’à quel point tout est monochrome en automne. Les oranges, les bruns, tout est couleur terre.

HC : J’aurais voulu revenir, avant d’oublier, sur l’usine, et la manière dont l’usine est représentée. Il y a toute sorte de manières de représenter les usines au cinéma. Tu as une manière assez particulière. D’une part c’est une usine où on ne voit que lui travailler, sauf la scène où un collègue joué par ton frère apparaît pour lui annoncer la nouvelle du décès de son frère. Il est toujours seul dans ces espaces parfois assez vastes. Et d’autre part, il y a quelque chose d’à la fois très réel, et un côté quasiment onirique, féérique ou mythique. Ce n’est pas l’usine de Metropolis, ce n’est pas un monstre. Elle a un côté réel, mais elle n’est pas totalement dans la réalité. Elle est imbibée de quelque chose d’onirique, ou mythique. Elle a en tout cas une valeur poétique évidente. On ne sait pas trop ce qu’il y fait. Il y a quelque chose d’un peu monstrueux et de très poétique en même temps à ces machines.

KL : Ce sont d’assez bons emplois. Il y a un confort à travailler dans ces lieux-là. Le dépoussiérage, en réalité ça se fait deux fois par semaine pendant 45 minutes. Les ouvriers ne travaillent pas dans des conditions de poussière intense à la semaine longue. Sauf que c’était des moments visuellement tellement beaux. Au départ dans le scénario, il passait le balai. Quand ils ont commencé à me montrer les possibilités autour des machines, avec le dépoussiérage, je me suis dit « Oh ok, on va s’amuser ». Il y avait aussi l’idée de tourner au ralenti, ce qui rend tout un peu onirique, comme tu disais.

HC : C’est un choix de ne pas montrer la réalité de l’usine, comme uniquement un travail aliénant. On sent qu’il s’échappe, que pendant qu’il fait ça, il est aussi un peu ailleurs. C’est peut-être la nature du travail mécanique aussi. Mais disons qu’on n’est pas entièrement dans une conception du travail en usine qui nous en montre l’aliénation. On sent qu’il s’échappe et que visuellement, on est un peu dans la même échappée. C’est l’usine oui, mais il y a une sorte d’épaisseur poétique à tout ça.

KL : Oui, il y a une forme d’introspection.

HC : De sublimation. Il y a un potentiel poétique immense en tout cas.

KL : Oui. J’ai toujours été fasciné par les lieux industriels. L’ambiance de ces lieux-là, les paysages industriels en général. Le costume qu’il porte quand il fait le nettoyage à l’usine, le masque avec la combinaison, c’est réellement ce qu’ils portent quand ils font du dépoussiérage. C’est l’équipement règlementaire. Mais, c’est quelque chose qui se placerait assez mal dans un mauvais film de science-fiction. C’était drôle d’aller chercher des éléments presque gothiques, qui appartiennent plus au film de genre, mais dans un contexte assez réaliste, jusque dans une certaine mesure. Le gars fait des tâches réelles, il est sur la job, et de réintégrer des choses qu’on est plus habitué de voir dans des contextes de films fantastiques.

Maudite poutine (2016)

HC : Je m’intéresse un peu à la question du mythe, de la légende urbaine, qui traverse ton film. Je pense à cette histoire de ce couple tué par des motards pour une question de drogue, et la question de Vincent c’est « comment ont sait qu’il lui ont servi du café ». Son ami répond : « c’est ça le mythe ». Les légendes urbaines, qui sont assez fortes dans les régions, font appel à la spéculation, et à l’imagination. J’imagine qu’il doit y avoir une part de ton propre travail d’exorcisme qui consiste aussi à mettre en scène ces choses qui relèvent du mythe ou de la légende. Elles donnent peut-être à certains aspects de ce film une dimension mythologique, onirique ou fantasmatique. Je pense à la scène de l’immolation du frère. On est à la fois dans un flashback, mais aussi une vision onirique de Vincent qui imagine ce qui a pu se passer à son frère.

Maudite poutine (2016)

KL : C’est autoréférentiel cette histoire de mythe. Le scénario est basé sur toutes sortes d’histoires. Et dans bien des cas, des légendes urbaines, des histoires qui ont été racontées, du bouche-à-oreille. Au moment de l’écriture, il y a bien des détails qu’on n’avait pas et qu’il a fallu essayer d’imaginer. Quand il dit « il y a des choses qu’on ne sait pas et qui sont probablement pires que ce que l’on sait déjà » c’est des histoires horribles, mais il y a bien des histoires qu’on ne connaît pas. Je fais référence à des choses qui sont déjà arrivées.

HC : Il y a cet enjeu là, pour toi, d’aller revisiter ces mythes et légendes qui sont aussi des histoires réelles que des gens près de toi ont vécues. Comment le projet a été perçu par les gens du coin ?

KL : J’ai impliqué des gens de la famille et des amis. Tout le monde était assez emballé qu’il y ait un projet qui se passe dans le coin, qu’ils puissent y participer. Qu’ils puissent voir un plateau de tournage. Je me rappelle qu’il y avait un garage, qui est la base du personnage de Robin Aubert. Ce gars-là, quand on lui a demandé si on pouvait faire un tournage chez lui, il était très généreux. Quand il nous a vu débarquer le matin avec les quatre camions, la grosse équipe, les gens qui grimpent dans les plafonds, changent les néons et l’éclairage, il a réagi fort. Ça n’a pas été long que son ami est venu, et ensuite sa blonde qui s’est déclarée malade à l’hôpital pour venir voir ce qui se passait au garage de son chum. Quand on est parti, les gens disaient « C’était probablement une des plus belles expériences qu’on a vécu de notre vie, c’était tellement beau de vous voir aller. » Ça les sortait de leur quotidien. Peu importe ce dont on avait besoin, ils étaient là pour nous aider. C’était vraiment trippant.

HC : Tu as engagé quelques figurants locaux que tu connaissais ? Je pense à la scène de la carrière entre autres.

KL : Oui, des vieux amis, du vrai monde. C’est leur vrai métier.

HC : Ça paraît. Il y a une sorte d’authenticité, de vérité assez frappante, dans ces scènes, même s’ils ne font rien.

KL : C’est ce qui a créé un décalage entre les comédiens et les non-comédiens aussi. Ça a été la scène la plus dure à monter, on a dû passer au moins trois semaines sur cette scène-là, ça a été dur. Parce que les non-comédiens étaient tellement bons, et ce n’est pas pour enlever des qualités aux acteurs du film, mais il y a une authenticité qu’un acteur ne peut pas aller chercher.

HC : C’était un combat pour toi ? Au-delà de cette scène-là, on le ressent un peu ailleurs. On voit bien que le personnage de Vincent est à la fois décalé par rapport au milieu, son innocence, son regard, ne cadrent pas tout à fait. Ça participe du personnage, mais ça pose un défi au niveau du montage, des scènes, pour le rendre crédible.

KL : C’est un personnage qui est un peu incompris. Des fois on me reproche ce décalage entre Vincent et le reste de la faune autour de lui. C’était voulu, je voulais que ce soit un personnage plus doux, qui ne cadre pas dans son environnement. Ce personnage-là, c’est le point de vue sur le récit. On est toujours avec lui, mais ce n’est pas un personnage bavard, il est un témoin. Et on navigue à travers tout ça. Il y avait un débat à savoir si on mettait Martin Dubreuil sur le poster. Martin Dubreuil, le personnage de Michel, c’est ce qu’on regarde. Oui Jean-Simon Leduc, le personnage de Vincent, c’est lui qu’on accompagne du début à la fin, mais c’est notre point de vue, ce n’est pas ça qu’on regarde exactement, c’est autour de lui qu’on regarde. C’est important qu’il ne fitte pas là-dedans aussi, pour créer une tension.

HC : On voit bien qu’il est aspiré contre son gré, mais en même temps, puisqu’on a très peu de réactions, il intériorise tout, il a très peu d’expression. Il y a peu de dialogues dans l’ensemble du film, mais particulièrement lui, qui parle assez peu. L’explosion à la fin quand il pète tout fait qu’on commence à saisir que cette violence-là, il l’a ressent. La peur aussi. Dans la très belle séquence dans le supermarché quand on sent qu’il a réellement la chienne. Il a vraiment peur tout le temps.

HC : Une épicerie, c’était pensé au scénario, mais c’est un lieu que j’ai toujours trouvé angoissant. J’ai eu des crises d’angoisse à répétition dans des supermarchés. Spécialement quand tu arrives pour payer et que tu attends avec une bande d’étrangers. Je trouvais intéressant d’utiliser ce lieu pour témoigner du moment où il s’apprête à basculer, avec toutes les menaces qui planent sur lui.

HC2 : Surtout lorsqu’il perd tout son change au ralenti, ça devient tout un événement.

KL : Il y a aussi ce monsieur inquiétant.

HC : Oui il est vraiment très inquiétant. Il a vraiment une drôle de tête.

KL : Et il n’a absolument rien à voir avec le récit. Mais c’est lui qui est parano.

HC : Les ralentis qui apparaissent là et aussi au début du film, c’est un choix que vous avez fait au montage ?

KL : C’était pensé au découpage.

HC2 : Vous avez tourné au ralenti ?

KL : Oui. On essayait de faire des « ramping ». On passait de 24 images/seconde et ensuite on accélère pour faire des ralentis, puis on revient à la vitesse normale. Il y a des choses qui ont marché et d’autres non. C’est assez compliqué finalement de trouver le bon rythme au tournage pour faire des changements de vitesse pendant que tu tournes.

HC : J’aimerai qu’on parle de ta collaboration avec Mathieu Laverdière, qui t’accompagne depuis Passage. Ça fait quand même 10 ans. Il t’accompagne beaucoup dans tes projets documentaire et fiction, dans tes projets plus expérimentaux aussi.

KL : J’avais découvert le travail de Mathieu Laverdière avec Nicolas Roy, un travail extraordinaire. Au-delà de sa sensibilité pour la lumière, l’exposition et les couleurs, son travail de caméra portée est extraordinaire. Et contrairement à beaucoup de directeurs photo, il est capable de faire le foyer lui-même en bougeant la caméra. Ça lui donne une flexibilité. Il a un instinct au niveau du cadrage aussi. Quand tu travailles en caméra à l’épaule, tu es constamment en train de décadrer, mais là où ça devient intéressant c’est comment conserver le sens du cadrage en décadrant constamment. Pour Nicolas Roy, entre autres, il le fait d’une manière exemplaire. Les plans sont toujours en train de trembler, mais ils sont toujours magnifiques. C’est un peu par hasard qu’on s’est retrouvé. J’avais vu Léo de Nicolas Roy au FNC à l’époque, et j’avais trouvé tellement beau le travail de caméra que j’étais sorti du programme pendant le générique du film pour trouver un papier et un crayon pour écrire son nom. Il fallait absolument que je prenne ça en note, c’était extraordinaire. Des années plus tard, quand je travaillais sur Passage, Rodrigue Jean m’aidait comme conseiller créatif. J’avais quelqu’un en tête pour la direction photo et il s’était mis à rire en me disant : « tu ne tourneras pas un film érotique dans un motel avec un directeur photo qui a deux fois ton âge. Ça n’a pas de sens. Pourquoi tu ne prends pas quelqu’un de ta génération comme Mathieu Laverdière ? » Là ça m’est revenu et j’ai dit : « Oh, penses-tu que ça serait possible? » Il m’a dit : « faut lui demander. » Mais Mathieu n’était pas intéressé par le noir et blanc à cette époque et m’a dit que si je le faisais en noir et blanc, il n’allait pas le faire.

HC : Il tournait déjà en film avec Nicolas Roy ?

KL : Il tournait en mini DV. Je ne sais pas s’il en a fait en film, mais je sais qu’il tournait en vidéo, des formats assez bâtards. C’est un photographe de formation, de métier, et il était bien à l’aise de tourner en pellicule. Après un long débat, il a accepté de faire le film, et il a bien aimé de tourner en noir et blanc. Il l’a refait souvent. Il est devenu un collaborateur important. Je n’aurais pas tourné le long-métrage sans lui. Il y a du monde que j’aurais pu remplacer dans l’équipe, mais pas Mathieu. Ça me prenait ce gars-là pour tourner le film. C’est quelqu’un qui a aussi une bonne énergie sur un plateau, il ne s’accroche pas aux protocoles. La caméra est en train de rouler et elle n’est pas supposée. Il se laisse inspirer. C’est clair entre nous que s’il sent qu’on manque quelque chose et qu’il a le goût de tourner quelque chose de plus, il y va. Ce qui peut être problématique au final, parce qu’il y a un moment où le son n’est plus synchronisé, ou il manque de son sur certains plans. Ça complique toute la méthodologie son et image, toute la synchro, mais ce n’est pas grave.

HC : Le fait que vous ayez tourné plusieurs projets expérimentaux ensemble l’a doté, j’imagine, d’une liberté d’action qu’il a transportée jusque dans ce film-ci, j’imagine ?

KL : Mine de rien on a travaillé sur deux films de façon officielle, mais on a travaillé sur au moins une dizaine de projets ensemble.

HC : Tourner en super-16 pose bien sûr le défi de la lumière, des changements de magasin, etc. Le fait de tourner en 16mm, c’est un choix qui s’est imposé très tôt ? Le fait de tourner dans un autre format ne s’est pas posé à toi ? Quel est l’intérêt principal de tourner en super 16 ? Est-ce que c’est le type d’urgence particulière que la pellicule t’impose ?

KL : C’est un format avec lequel je travaille depuis des années. Quand je fais mes projets de performance, je projette en 16mm. C’est juste le bon format. 35mm, c’est un peu trop lourd ; le super 8, un peu trop fragile. Le 16 se manipule bien. C’est facile à développer à la main, facile à monter sur une Steenbeck, facile de faire des boucles, des installations, de la performance. Il y a beaucoup de très beaux longs métrages qui ont été tournés en super-16 dans les dernières années. Darren Aronofsky tourne presque seulement en super-16, comme Black Swan, The Wrestler. Todd Haynes aussi avec Carol. Les films de Gaspar Noé sont tous tournés en super-16. C’est un format qui peut être vraiment très léché, mais c’est un format aussi qui permet de pousser le grain, les contrastes, et ça donne une esthétique un peu plus rough. J’ai toujours aimé l’esthétique du mouvement du cinéma transgressif de New York des années 1980. Autour de la scène no wave. Des réalisateurs comme Richard Kern, Nick Zedd. Il y a quelque chose de trippant et rough avec l’utilisation du 16. La plupart de ces films étaient en noir et blanc. C’est un mélange de plein de choses. Donc quand est arrivée l’idée de tourner une bande de jeunes qui font de la musique punk dans des lieux industriels, une espèce de drame en nature, ça avait du sens. Or, les outils d’étalonnage d’aujourd’hui permettent de faire à peu près n’importe quoi. Quand on a fait les tests caméra, on a tourné un plan en 4K. Le fichier vidéo couleur est assez drabe, mais avec les outils d’étalonnage, on a réussi à le faire coïncider parfaitement avec notre matériel super-16 noir et blanc. On a appliqué des émulateurs de grain, en fonction de l’exact type de pellicule qu’on désirait imiter. On est allé chercher le même type de pellicule qu’on avait utilisé en super-16 pour les tests, on l’a appliqué sur la vidéo, on l’a mis en noir et blanc, on a retravaillé les contrastes. Pour quelqu’un qui ne l’avait pas vu, c’était impossible de savoir ce qui était tourné en 16. Mais il y a quand même plusieurs manipulations pour se rendre là. Ce qui est dur c’est qu’à un moment, ton œil se fait à une image, c’est beaucoup plus dur de la dégrader que de l’améliorer. Quand tu pars avec un format qui t’enlève du détail, qui te donne du grain, et qui rend la chose un peu plus rough, tu vas essayer d’adoucir un peu l’image, mais de prendre la totalité de tes images pour les dégrader, tu ne peux pas pré-étalonner 40 heures de matériel. Ton œil se fait à une image que tu ne veux plus dégrader à la fin, parce que tu as passé des centaines d’heures à les monter. Tu ne peux plus reculer après.

HC : Le travail se fait beaucoup sur le tournage, il y a un travail de calcul de luminosité, des choix qui sont faits. Tu te fixes une idée sur le tournage, contrairement aux gens qui tournent en numérique et qui font l’image la plus flat possible en se disant qu’ils l’arrangeront en post-prod. Mais ça change totalement le processus, le fait de décider d’emblée, ça teinte la manière dont tu diriges tes acteurs, ça teinte la manière dont la caméra se place. Tu sais déjà l’image que tu veux avoir ?

KL : Il y a des gens qui le font très bien. Nous aussi au tournage il y avait des contraintes pour tourner en pellicule. J’avais un moniteur, mais je perdais le signal une fois sur quatre. C’est un moniteur vidéo en SD de très mauvaises qualités. Je ne voyais pas ce qu’on filmait. Il fallait attendre les dailies. Il y avait une part de mystère, on avançait constamment dans le noir.

HC : Si ce n’était pas Mathieu, tu n’aurais pas eu la même confiance. Là il y avait une confiance un peu aveugle du fait de travailler avec lui.

KL : Oui, c’est clair. C’est important aussi quand on travaille en équipe de faire confiance à son monde pour que ça avance. Douter de tout le monde tout le temps, ça n’avance pas. D’où l’importance de bien s’entourer.

Passage (2006)

Maudite poutine (2016)

HC2 : Je voulais revenir sur quelque chose qu’on a abordé au début. J’ai découvert ton travail à travers tes performances et ta pratique expérimentale. Tu dis que la forme de ce film s’est un peu imposée d’elle-même, la discipline (scénarisation, format, financement, etc.) s’est imposé, et je voulais t’entendre si ce processus-là tu l’as ressenti comme une sorte de rupture, ou de suite logique. Dans le film, esthétiquement, il y a des moments, des échappées visuelles et sonores qui nous rappellent tes performances et tes films expérimentaux. Je voulais savoir comment tu as dosé, équilibré ça. Est-ce que tu as poussé ça davantage ? Est-ce que tu t’es retenu ? Surtout pour ton travail avec ton DOP, est-ce que c’est une façon d’assurer une continuité entre ces deux pratiques ? Ton travail avec le super-16 aussi? Il y a des éléments communs, mais ce sont des disciplines très différentes au niveau du tournage et du montage.

KL : Il y a des artistes qui ont des pratiques très précises. Je pense à un de mes peintres préférés, Pierre Soulages, qui a fait de la peinture abstraite en noir et blanc pendant presque 60 ans de sa vie, et c’est un geste qu’il a répété. Il a perfectionné des types de peinture expressionniste abstraite de tellement de manières. Autant j’admire ce genre de pratique, mais moi ça ne m’intéresse pas. Pour chacun de mes projets, j’aime me donner le défi de développer de nouvelles techniques. Pour un projet, ça a été de détruire de la pellicule, pour un autre ça a été des techniques photochimiques ou des techniques développement alternatives, pour d’autres ça a été de travailler dans la caméra avec de longues expositions. J’aime renouveler mes techniques pour chacun de mes projets. Ce long métrage n’est pas une exception. Mathieu aime embarquer dans des projets où il a une liberté, où il peut explorer de nouvelles choses. C’est lui qui m’avait proposé la lentille de Arri qui s’appelle le tilt and shift, qui a été développé pour les gens qui font de la photographie d’architecture. C’est une façon d’aller modifier les perspectives, pour les réaligner. Il y a des vis d’ajustement qui permettent d’aller bouger la lentille. À l’épaule, comme ça, on a fait des recherches, et ça n’avait jamais été utilisé. C’est des outils de précision pour caméra pour trépied. Ça nous a permis d’aller chercher des zones de floues.

HC : Pour la scène onirique avec le frère ?

KL : Pour les paysages, c’est tourné comme ça. C’était agréable d’explorer de nouvelles choses, des techniques qu’on n’avait jamais utilisées avant, de voir jusqu’où ça pouvait nous mener. Je pense qu’il y a des techniques qui sont appropriées pour certains projets, mais pas pour d’autres. J’ai essayé d’éviter, sur ce projet-là, de mettre de l’avant le médium. Quand on travaille en fiction, dans le cadre d’un récit, on embarque dans cette espèce d’illusion avec des acteurs, dans un contexte réaliste, on ne peut pas vraiment se permettre constamment de rappeler aux gens qu’ils regardent un film. Il y a quelque chose qui s’annule au final. C’est important d’entretenir cette illusion-là. D’où le choc d’un film comme Persona, quand la pellicule brûle. Tu sors d’un contexte narratif, c’est un coup de poing.

HC : Il l’a fait une fois, et n’importe qui qui essaie de refaire ça, à moins d’être Monte Hellman…

KL : Ça avait été bien fait dans Two-Lane Blacktop.

HC : Oui c’est la fin de Two-Lane Blacktop. C’est le seul exemple qui me vient spontanément en tête, dans un film narratif, où ça marche bien. Ensuite les Tarantino et tout ça, ce n’est pas très sérieux. C’est des cas assez limite. Ce que tu dis finalement c’est que tu as mis le film au service de la fiction. En même temps c’est un film qui formellement a des partis pris bien affichés. Je ne dis pas que tu t’es retenu, mais clairement tu as voulu, réellement, faire un film de fiction. Il y a des gens qui le décrivent comme un film de fiction expérimental. Je ne sais pas comment tu entends ça ?

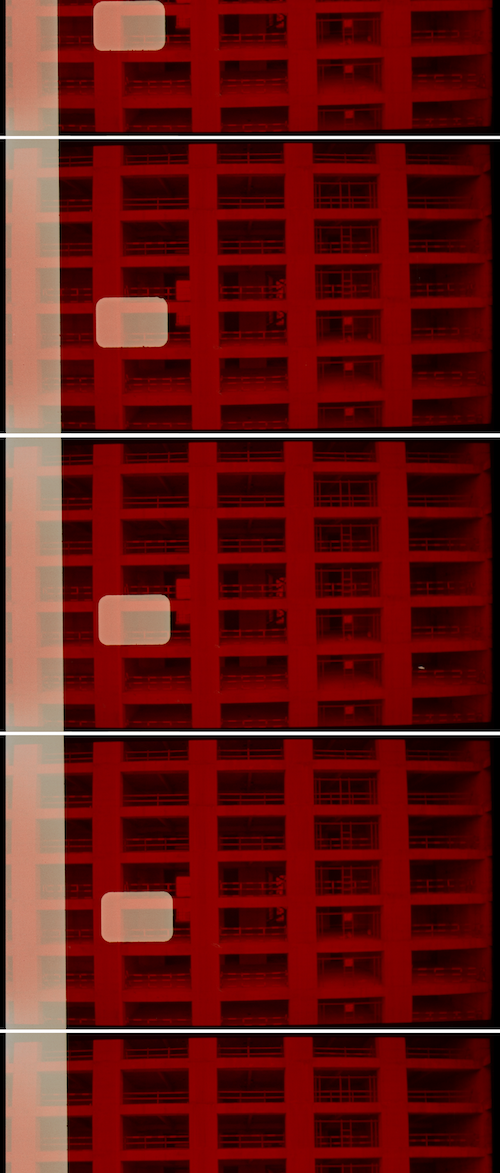

KL : Je pense que la part d’expérimentation réside dans d’autres aspects du film. Plus que la surface elle-même du 16 mm. Ce n’est pas développé à la main, on ne voit pas les lignes du cadre, on ne voit pas les perforations sur le côté de la pellicule…

HC : Mais même au niveau narratif, le récit demeure somme toute relativement linéaire, relativement classique. Les personnages sont un peu ambigus, mais ils ne se dédoublent pas, il n’y a pas de trop grandes fantaisies au niveau narratif.

KL : C’est une approche assez réaliste, dans une certaine mesure.

HC : Il y a des échappées, comme disait Nour, mais c’est assez évident que tu faisais un film de fiction et que ça allait demeurer un film de fiction. Tu n’allais pas partir en vrille.

KL : J’ai même été tenté de faire un générique en tirage optique, avec des techniques de développements à la main. Mais je me suis dit que ce n’était pas approprié, que ça ferait gadget. C’est un autre projet. J’ai simplement décidé de l’encadrer de façon très classique, avec des lettres blanches sur fond noir. Je pense que ça sert le film aussi. C’est drôle parce qu’il y a tout un courant de gens qui viennent du cinéma d’horreur et qui se permettent de mélanger tout ça, et ils le font avec brio. On faisait référence à Persona, ou Two-Lane Blacktop, mais il y aussi eu le travail de Peter Strickland. Il y a cette section où il brûle la pellicule à outrance dans Berberian Sound Studio, qui est un très beau film. Il l’utilise, peut-être qu’il va trop loin, mais c’est quand même un film que j’ai trouvé très réussi. Il y a même un moment à la Mothlight dans son film suivant qui s’appelle The Duke of Burgundy. La dame collectionne des insectes, et à un moment il y a des animations d’ailes de mouches et de pattes d’insectes sur la pellicule. Je pense à Bruno Forzani et Hélène Cattet qui m’avaient demandé de les aider à réaliser une scène où j’avais peinturé plein de textures de peinture sur de la pellicule 35 mm. Je me suis demandé comment ils allaient utiliser ça dans un film de fiction, et ça a bien fonctionné [ndr. Il s’agit de L’étrange couleur des larmes de ton corps.]

HC : Mais pour tes propres projets…

KL : Moi ça ne m’intéresse pas. C’est mon background, c’est des techniques avec lesquelles je suis à l’aise. Tout ça, c’est des outils et il faut les utiliser quand c’est approprié. Il faut les mettre au service de nos projets.

HC : Je pense qu’il y a un parti pris de sobriété esthétique qui est quand même légitime et cohérent avec ta démarche. J’aurais voulu t’entendre sur plusieurs détails dans le film que j’ai trouvé remarquables et qui donnent une vérité aux personnages. Il y a deux trucs qui m’ont vraiment fasciné, notamment quand il met le disque de Sibelius, il s’installe sur le divan et il prend un papier à bulles et se met à les éclater une à une. C’est un très truc curieux. Et il y aussi la séquence quand il est tranquille chez lui et regarde une scène de documentaire animalier.

KL : Je pense que personne ne m’en a parlé de cette scène-là. (rires)

HC : C’est deux détails dans le film donnent deux accès à la vie intérieure de Vincent. À la fois le côté un peu enfant, et puis le côté vaguement sadique. Ça anticipe sur ses angoisses de violence qui pourraient être faites à son propre corps, avec ces cris extrêmement strident. Peux-tu expliquer ces deux détails du film ?

KL : Sibelius, c’était une idée de Marie-Douce. Qui est super ! Comment placer Jean Sibelius au milieu de musique black métal, noise, Power electronic, punk. C’est une belle respiration finalement. On dirait qu’on se retrouve dans un film d’Angelopoulos, avec la caméra qui vibre, dans le milieu de la campagne.

HC : Mais c’est moins Sibelius que le papier à bulles sur lequel je voudrais t’entendre.

KL : Oui. Le papier à bulles… en fait il y a une scène qu’on avait écrite et tournée, mais qui ne fonctionnait pas au montage. Il s’achetait une table tournante, et on s’est rendu compte du non-sens : pourquoi il s’achète une table tournante s’il a autant de dettes ? Avec le papier bulle, le styrofoam de la boîte de la table tournante, il faisait une espèce de sculpture étrange qu’il clouait au mur. C’était une façon d’annoncer le geste de la pyramide qu’il allait faire en détruisant son appartement. Finalement, devant cette incongruité, on a coupé cette scène, mais ce moment-là est resté. Quand il va se coucher sur le divan, il a encore le papier bulle de la boîte de la table tournante, et on l’a gardé.

HC : C’est une scène plutôt tendre dans son intimité. Il y a un côté un peu doux.

KL : Oui. Et il essaie d’écouter de la musique, mais il fait du bruit.

HC : Ça crée quelque chose, cette scène-là, que je trouve très vrai et juste, tout en étant un peu décalé et bizarre.

KL : C’est une scène qui fait rire aussi.

HC : Oui, avec le petit pop du plastique à côté de la musique de Sibelius, romantico-scandinave. Et puis pour la scène de documentaire animalier ?

KL : C’était au scénario. On s’est dit qu’il allait écouter la télé, et on s’est dit que tant qu’à mettre n’importe quoi, c’est un peu facile, mais la violence du monde animal, c’est une violence qu’on a tous un peu en nous. En montant avec Marc Boucrot les choses comme ça, ça lui faisait bien plaisir, donc on a décidé d’exagérer un peu les hurlements du sanglier. C’est une scène où un sanglier se fait attaquer par un léopard, et finalement le léopard se fait attaquer par une hyène. Le léopard se sauve, puis il revient attaquer. Évidemment le pauvre sanglier n’a aucune chance. C’est les hurlements du sanglier qui sont insupportables.

HC : Qui se mêle avec d’autres hurlements, d’autres stridences dans le film. Ça s’inscrit dans la texture et ça renvoie à la violence du milieu, l’espèce de torture qu’il doit anticiper. Mais il regarde ça tranquille chez lui, un peu de glace. Comme quand il écoute Sibelius, on ne sait jamais comment ça se répercute en lui.

KL : En effet.

HC : J’aimerais parler un peu de la présence de la musique et en particulier celle de Godspeed you! Black Emperor. On sait que c’est un groupe que tu suis depuis longtemps, que tu as accompagné en tournée. Il y a certains des collaborateurs, comme Dave Bryant, avec qui tu as travaillé sur Passage, et Quiet Zone. C’était une sorte de collaboration naturelle pour toi ? Au fond, Godspeed incarne musicalement ce mélange qu’on retrouve dans ton film : les stridences, l’exploration, la texture sonore assez bruitiste par endroits, et en même temps il y a des envolées lyriques, ou romantiques qui subliment un peu cette violence qui souvent est en dessous. Tu vas avoir un truc qui part, le fond sonore est assez granuleux, texturé et assez violent, mais il y a ces deux-trois notes qui partent par-dessus et qui emportent tout le reste. Il y a un peu ce mouvement-là qui est au cœur de ton film on dirait. Est-ce qu’il y avait des pièces que tu avais en tête et que tu tenais absolument à mettre ?

KL : Pas spécialement. On a essayé des choses. Certaines ont marché, d’autres non. Il reste quand même dans le montage des musiques originales qui ont été composées par David Bryant, Thierry Amar, qui sont les deux des collègues de Godspeed, et il y avait Kevin Doria, qui est un musicien américain qui collabore avec Dave sur un autre projet qui s’appelle Hiss Tracts. C’était du travail qui a été fait entre les trois. On parlait d’apprentissage en travaillant sur les projets. Ça a été compliqué parce que je travaillais avec un monteur qui aime beaucoup travailler avec le son. Il a commencé comme musicien et monteur sonore. Finalement on s’est retrouvé à cristalliser des choses au montage avant même qu’on puisse aller au bout des compositions. Il y a des choses qui ont été magnifiques, mais qu’on n’a pas pu utiliser dans les musiques originales. La prochaine fois ce sera fait différemment.

HC : En les impliquant ? Un peu comme le fait Grandrieux, qui implique les musiciens dès la base.

KL : C’était le cas dans ce projet, mais il y a une méthodologie qui a fait débouler tout un peu trop vite.

HC : Ta collaboration avec Godspeed existe depuis plusieurs années ?

KL : Je tourne avec eux depuis 2010, on est en 2017, donc environ six ans.

HC : Ça ouvre la question des performances, mais aussi ton travail en concert, qui est un peu distinct. Par rapport à ton travail avec Roger Tellier-Craig, ou Alexandre St-Onge, ou encore BJ Nilsen, qui est plus du travail de collaboration au sens strict, pour Godspeed, tu te mets au service d’un univers, tu es un peu devenu un membre du groupe, mais disons que c’est la musique qui décide et toi tu accompagnes. L’expérience d’un spectacle de Godspeed est indissociable de ton visuel.

KL : C’est un accompagnement dans le sens où eux ne composent pas des pièces pour mes visuels. Je me retrouve quand même à travailler avec tout ça, avec une carte blanche. Je fais ce que je veux jusqu’à un certain point. C’est sûr qu’il y a des choses qui ne sont pas appropriées, mais ça, je le sais instinctivement. L’idée c’est de monter une performance, des show live pour que ce soit le plus cohérent possible.

HC : Sur deux heures et demie.

KL : Oui un bon deux heures.

HC : Est-ce que ta pratique a évolué ? Est-ce qu’il y a des choses qui se sont fixées ? Est-ce que t’es encore en train de réinventer d’autres mécanismes, d’autres esthétiques?

KL : Là ils enregistrent un nouvel album, et l’idée pour la prochaine tournée c’est de réinventer l’affaire. C’est un peu le même procédé depuis le début : quatre projecteurs, deux écrans. Il y a des pièces qu’ils ne font plus et que je ne fais plus, il y a des visuels qui fonctionnent beaucoup mieux sur certaines pièces que d’autres. Donc comme ils ne font plus ces pièces, je ne réutilise pas les visuels. J’essaie de ramener des nouvelles choses constamment tout en gardant les archives visuelles qui ont déjà été faites.

Godspeed you! Black emperor en concert.

HC : Les images que tu tournes pour tes divers projets, que ce soit en Russie ou en Chine, ou à Death Valley, se trouvent reprises, redéployées et reviennent dans d’autres contextes ? Quelqu’un qui te suit sur tes projets peut repérer la source des images en fonction de tes multiples projets. Comment tu vois cette interpénétration de tes divers projets ?

KL : C’est une mouvance. C’est le fun de voir évoluer ces matériaux live. Ce qui a été le plus intéressant avec Godspeed, c’est le fait de pouvoir faire les shows à répétition. Quand je fais des performances uniques avec Roger Tellier-Craig à une certaine époque, ou avec Radwan avec Jerusalem in my Heart, ce sont des performance uniques. Il fallait être là, on ne faisait pas de captation. « What burns never returns ». Avec Godspeed, il y a eu un moment où les show, je les avais faits tellement souvent, et j’avais réussi à tellement bien les faire, les exécuter, que ça devenait comme une chorégraphie. Je savais ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et des fois c’était une fraction de seconde qui pouvait me faire manquer un cue, mais il y avait des moments de grâce où moment après moment je savais quoi faire.

HC : C’est une partition, qui est tout aussi serrée que la musique elle-même.

KL : Il y avait une forme d’exécution live. Comme de jouer une pièce de musique avec une guitare. Ça a été tellement satisfaisant des moments comme ça.

HC : Et il y a sûrement aussi des moments ou tu as envie de sortie de la partition, quand tu as joué cette partition-là 15-20-30 fois. Tu as le luxe de pouvoir sortir de la partition. Eux n’ont pas le choix, ils doivent jouer la pièce, toi tu as le luxe de pouvoir faire des variations, tu n’es pas tenu à toujours rejouer la même chose.

KL : Je connais le potentiel du matériel. Il a fallu que je prenne une pause pour le tournage du long, et il y a des performances que j’ai faites cette année où je n’étais pas tout à fait satisfait parce qu’il y a des choses que je n’ai pas réussi à exécuter de la même manière. J’ai eu une conversation avec un acteur qui s’appelle Jonathan Capdevielle la semaine dernière qui présentait Jerk à l’Usine C. C’est une performance vraiment intense où il joue avec des marionnettes, et à un moment tu réalises que tout ce qu’il a fait durant la première partie de la pièce c’est un peu de rire du public parce qu’il se présente comme quelqu’un qui n’a pas vraiment de registre de voix, qui n’est pas vraiment capable de travailler avec des marionnettes, et tout d’un coup il devient ventriloque. C’est vraiment intense, il pleure pendant la performance, on dirait qu’il est possédé par un démon. J’avais vu cette performance pour la première fois il y a environ six ans au théâtre La Chapelle, et il y avait une intensité qui était vraiment particulière à ce moment, que je n’ai pas ressenti à l’Usine C six ans plus tard. Et c’est ce qu’il expliquait : il ne peut plus se donner autant qu’il s’est donné dans les débuts. Au bout de 250 séances, tu n’y arrives plus. Ça devient physiquement et mentalement impossible. C’est ce que je ressens. Il y a eu des moments de grâce dans mes performances que je ne retrouverai peut-être jamais plus.

HC : Quand tu as commencé avec eux, tu n’avais pas de partition justement, elle s’est établie sur un an et demi, il a fallu l’écrire.

KL : La première fois que j’ai jammé avec eux, c’était vraiment inquiétant. Ils ont joué quatre heures de musique non-stop. J’avais mes quatre projecteurs en arrière, un paquet de boites de film, un paquet de boucles, et je ne savais vraiment pas ce que je faisais.

HC : Et vous partiez en tournée deux semaines plus tard !

KL : C’était du sport. Au bout de deux trois pièces, je leur ai dit : « je n’ai pas assez de matériel ». Je me suis dit que n’y arriverais peut-être pas. Au final, on a réussi à ajouter des choses et ça a fonctionné.

HC : C’était de trouver le vocabulaire aussi.

KL : Ça prend un certain temps à se faire.

HC : Tes performances plus ponctuelles, que ce soit avec Radwan Ghazi Moumneh ou avec Alexandre St-Onge, ou Roger Tellier Craig, ou encore avec Philip Jeck ou BJ Nilsen, c’est des choses assez intensives dans le temps. C’est des 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, au maximum.

KL : L’idée maintenant c’est de travailler plus en préparation, d’arriver vraiment préparé. La dernière performance que je tourne avec BJ Nilsen, c’est plus simple. Je sais exactement ce que je fais dès le départ. C’est stimulant la manipulation autour des projecteurs, mais ce qui est important, c’est ce qui se passe sur l’écran.

Unearthed (performance avec BJ Nilsen, Sonic Acts, Amsterdam, 2015)

HC : Ce projet est quand même particulier. Il y a une lourdeur spécifique. C’est le projet qui part du matériel que tu as pris en Russie ?

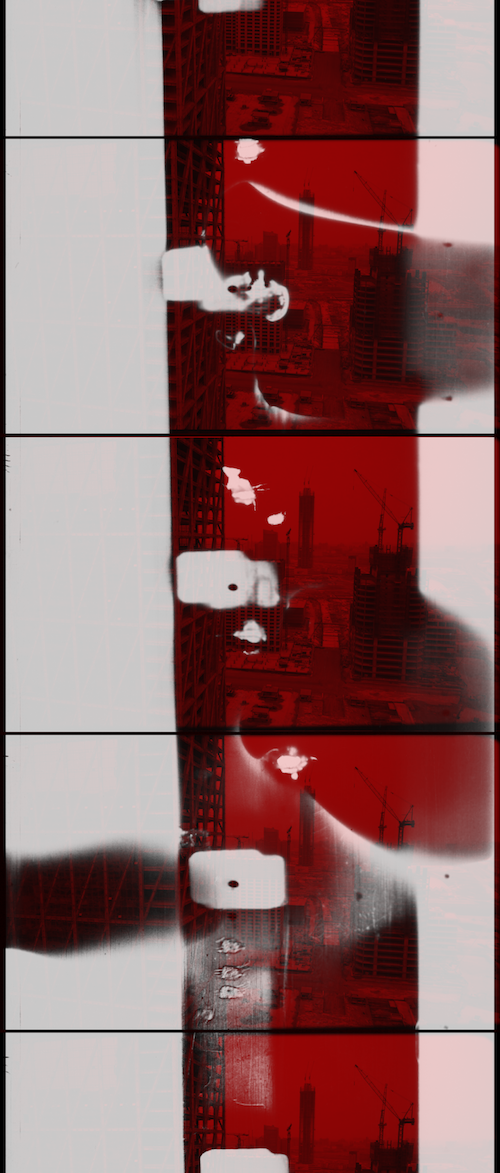

KL : Non, ça c’est une pièce qu’on a présentée en 2015, qui s’appelle Unearthed. Je parle ici d’une performance qui est faite à partir du matériel que j’ai tourné en Chine, dans les villes fantômes. On vient d’en finir une version court métrage en cinémascope 35 mm anamorphique, mais vertical. On a une version performance aussi. Je vais essayer de la faire en février. On essaie encore d’établir les paramètres, mais en version 360 degré, avec son surround, sur 12 projecteurs 16mm. C’est un vieux rêve que j’avais. Une fantaisie que j’ai depuis des années. Je me suis dit que je n’arriverais pas à trouver 12 projecteurs 16mm de qualité pour faire ça à Montréal. Heureusement, c’est organisé par des gens à Amsterdam qui eux ont accès à 12 bons projecteurs 16mm.

HC : Donc le dispositif ce serait 12 projecteurs circulaires qui sont raccordés ou séparés ?

KL : Oui c’est quatre écrans.

HC : Donc ce n’est pas circulaire, les 12 images ne se raccordent pas.

KL : Pas dans ce sens-là, mais j’ai trois projecteurs par écran.

HC : Donc tu n’es pas derrière les 12 projecteurs, tu déclenches le mécanisme.

KL : Je suis derrière les 12 projecteurs en permanence.

HC : C’est un peu compliqué.

KL : On va voir (rires).

Performance avec BJ Nilsen (Sonic Acts, Amsterdam, février 2017)

HC : Donc pour ce genre de performance, il faut partitionner, tout est très serré. Alors que tes projets avec Philip Jeck ou Michaela Grill, par exemple…

KL : C’est plus improvisé.

HC : Il y a un matériel, des idées, des cues spécifiques, mais c’est assez ouvert.

KL : C’est beaucoup plus dur. Cette part d’improvisation fonctionne dans un certain contexte. C’est beaucoup plus stressant. Mais il y a de la magie des fois qui ne serait pas possible autrement. Comme en improvisation free jazz.

HC : Des fois ça plante, mais quand ça marche, ça marche de façon sublime. Le court métrage à partir du matériel tourné en Chine, c’est essentiellement des images tournées avec un drone ?

KL : Finalement oui, mais transféré sur film 16mm, et ensuite gonflé en 35.

HC : Projeté en 35 scope renversé à la verticale ?

KL : Oui. Je pourrais vous montrer ça.

HC : J’aimerais voir ça. Et la musique a été composée sur le film ? Ou elle existait et tu as monté sur le film ?

KL : C’est un peu à la manière de ce que j’avais faire pour Mamori. Donc j’ai amené le compositeur sur les lieux avec moi au moment du tournage. Donc BJ Nilsen est venu avec nous en Chine, et la musique est composée avec des sons qu’il a enregistrés là-bas.

Yujiapu (présenté dans le cadre de Sonic Acts, 23 février 2017)

HC : C’est encore la question du lieu qui détermine un geste de création. C’est très différent, mais pas si éloigné de Maudite poutine de ce point de vue-là. Ça renvoie à d’autres types de protocoles mais…

KL : Même un documentaire comme Quiet Zone. Les sons étaient enregistrés là-bas, comme les images. On s’est donné comme contrainte de n’utiliser que les matériaux qui ont été tournés sur place.

HC : La question du lieu demeure assez centrale dans tout ce que tu as fait.

KL : Peut-être moins pour ce film de fiction.

HC : Maudite poutine n’est pas rattaché au lieu ? (rires) On en a parlé pendant une heure de l’importance du lieu ! C’est une autre forme de paysage affectif, c’est plus intime que les villes fantôme en Chine, mais que tout ton travail créatif soit inspiré par un lieu ou se rattache à ce lieu, ou se rapporte à ce lieu, me semble assez évident. Dans tous tes projets, Mamori, Quiet Zone, il y a une géolocalisation très spécifique. Si j’avais un livre à écrire sur toi, il y aurait sûrement un chapitre : « Lieux et non-lieux chez Karl Lemieux ». (rires) Est-ce que tu peux nous dire un mot de la fiction que tu rumines ?

KL : On tâtonne.

HC : Avec Marie-Douce ?

KL : Oui, on va essayer d’écrire ça ensemble aussi. On a des grandes lignes, mais on se donne du temps avant d’en parler.

HC : Comédie musicale? (rires)

HC2 : Moi je miserais plus sur science-fiction. (rires)

KL : Musical, science-fiction, le tout exécuté en animation 3D.

HC : On va voir ça en 2018 sur tous les écrans ?

KL : 2028 !

HC : Merci Karl.

Entretien réalisé par Renaud Desprès-Larose, André Habib et Nour Ouayda, le 26 janvier 2017. Retranscription : Nicolas Krief.

Merci à Karl Lemieux pour sa générosité et pour les images.

Quiet Zone (Karl Lemieux, David Bryant, 2015)