Traces éducatives

« L’œuvre de Jean-Luc Godard est en soi une école de cinéma. »

— Nicolás Lasnibat (Directeur des Études, La Fémis, Paris)

13 septembre 2022

________________________

Peut-on enseigner Godard ?

Junji Hori (Université du Kansai, Japon)

En tant qu’enseignant d’histoire et d’esthétique du cinéma depuis près de vingt ans, j’ai souvent utilisé des extraits de l’œuvre de Godard pour aborder différents sujets. Que ce soit pour retracer l’évolution historique des incipits cinématographiques, pour étudier les paratextes des films (tels que la bande-annonce et le générique), pour analyser la représentation de la mobilité au cinéma (vélo, train, voiture, etc.), ou encore pour discuter le rôle de la citation dans les films, Godard se trouve toujours au cœur de l’histoire du cinéma. Cependant, cette modeste pratique pédagogique m’a souvent posé une question troublante : peut-on réellement enseigner Godard ?

Si l’enseignement signifie simplement « expliquer », alors Godard ne peut finalement pas être enseigné. Par exemple, comment enseigner le ton cassant du début d’À bout de souffle (1960), où apparaît brusquement le plan américain de Jean-Paul Belmondo se cachant derrière un journal tabloïd ? C’est évidemment tout le contraire de l’incipit classique qui acclimate lentement le public à l’univers diégétique, mais c’est aussi différent de celui anti-classique et maniéré qui plonge le public in medias res, comme dans Ascenseur pour l’échafaud (1958) ou dans Orange mécanique (1971). Au début d’À bout de souffle, il y a une atmosphère ineffable d’urgence, semblable à la scène du braquage de banque qui ouvre J’ai tué Jesse James (1949) de Samuel Fuller, mais j’ai l’impression que cela ne peut guère être expliqué en mots. En d’autres termes, pour paraphraser la célèbre réplique tautologique d’À bout de souffle — « les dénonciateurs dénoncent, les cambrioleurs cambriolent, les assassins assassinent, les amoureux s’aiment » ––, seuls ceux qui connaissent déjà Godard connaîtront Godard.

Par ailleurs, l’œuvre godardienne est extrêmement utile pour aider les étudiants à « désapprendre » ce qu’ils pensent déjà savoir. Du jump cut d’À bout de souffle à l’utilisation insolite de la 3D dans Adieu au langage (2014), Godard nous montre un vaste espace d’inventivité qui va au-delà de la cinématographie conventionnelle. En montrant son œuvre, nous pouvons aider les étudiants à comprendre que les plans peuvent s’enchaîner de manière non habituelle et que l’image et le son peuvent être combinés de différentes manières. Le titre japonais d’À bout de souffle s’appelle justement « Allez au diable » –– c’est la traduction un peu moins grossière d’une célèbre réplique de Michel au volant d’une Oldsmobile. Le fait que l’on puisse « aller au diable » : c’est-à-dire aller très loin des idées reçues pour expérimenter quoi que ce soit au cinéma, est l’une des leçons godardiennes les plus facilement transmissibles aux étudiants.

Mais le problème est que la plupart des étudiants oublient rapidement ces leçons précieuses. De plus, certains d’entre eux se demandent souvent, de façon à la fois honnête et naïve, pourquoi Godard s’est donné la peine de défier les conventions cinématographiques en premier lieu. Bien qu’on ait tendance à les apprécier comme s’ils étaient des pièces musicales avancées, inintelligibles mais plaisantes en raison de l’écart linguistique et géopolitique qui sépare le Japon de l’Europe, cela signifie-t-il que, même au Japon où les films de Godard ont été accueillis très favorablement, l’esprit de l’avant-garde est de moins en moins bien compris ? Enseigner Godard, c’est peut-être finalement ne faire qu’un clin d’œil solidaire à ceux qui ont déjà besoin de Godard, les happy few.

Adieu au langage (2014)

Godard interactif

Daniel Fairfax (Goethe-Universität Frankfurt)

C’était en 2006. J’avais entamé l’année de spécialisation du baccalauréat à Sydney et j’étais déjà profondément obsédé par Godard, essayant de manière maniaque de regarder tout ce qui me tombait sous la main. En 2006, cependant, ce n’était pas une tâche facile, surtout pour les « films invisibles » réalisés entre Weekend et Tout va bien. Aucun de ces films n’était disponible en DVD, et pour y avoir accès, il fallait soit parcourir les médiathèques à la recherche de vieilles cassettes VHS, soit espérer une projection en salle. Cette dernière solution était, semble-t-il, un espoir dérisoire à Sydney, une ville qui ne jouit pas d’une culture cinéphile dynamique. Imaginez donc ma joie lorsque je suis tombé sur une publicité pour une semaine de projection de One + One (1968) au cinéma Chauvel, un théâtre de répertoire situé dans le quartier de Paddington, qui appartenait alors encore à des propriétaires indépendants.

Je proposai à la fille que je fréquentais à l’époque d’aller voir le film ensemble — ce n’était pas un choix très orthodoxe pour une soirée de couple, il est vrai, mais c’était peut-être une bonne façon de tester l’adage de Godard selon lequel « un homme et une femme qui n’aiment pas les mêmes films finiront par se séparer » (nous nous sommes effectivement séparés peu après, mais pas en raison de goûts cinématographiques divergents). Cependant, alors qu’elle et moi faisions la queue au guichet, la raison d’être de cette réédition m’est apparue clairement. De toute évidence, ce n’était pas l’éviscération radicale menée par Godard du cinéma de fiction bourgeois dans sa période post-mai 68 qui était l’argument de vente de la projection. À part ma petite amie et moi, tous les autres spectateurs étaient de vieux fans des Stones, des reliques acidulées de la contre-culture des années 1960, venus assister à ce qu’ils pensaient être un « making of » de l’enregistrement de « Sympathy for the Devil ». Au fur et à mesure de la projection, les spectateurs se rendaient compte qu’ils s’étaient trompés de film. Ils pouvaient tout juste supporter la première bobine, qui, à part quelques interludes ennuyeux, avait au moins le mérite, à leurs yeux, de documenter Jagger, Richards et compagnie en train de jammer ensemble dans leur studio d’enregistrement. Mais lorsque le film a basculé vers la ferraille où des militants noirs mitraillent des femmes blanches vêtues de robes virginales, le malaise dans la salle est devenu palpable.

Au moment de la séquence avec « Eve Democracy », la foule qui m’entourait en avait assez. Alors qu’Anne Wiazemsky se promenait dans une forêt luxuriante, répondant laconiquement aux questions pompeuses d’une équipe de télévision anglaise par un « oui » ou un « non », leur impatience s’est exprimée. Frustrés par cette séquence, quelques spectateurs ont commencé à répondre eux-mêmes aux questions, devançant Wiazemsky par leurs propres exclamations de « Oui » ou de « Non ». Bientôt, toute la salle (à l’exception de moi et de ma petite amie) s’est jointe à l’acte, lançant agressivement ses propres réponses à l’écran. Par un acte de communication psychique de masse que seul le cinéma peut produire, leurs réponses étaient étonnamment homogènes — tout le monde semblait avoir décidé à l’avance quelles questions recevraient une réponse affirmative ou négative.

Plus étonnant encore, une fois cette scène terminée, le public s’est réconcilié avec le film de Godard. Leur explosion semble avoir eu un effet cathartique, extériorisant leur exaspération et leur permettant d’apprécier calmement le reste de One + One. Je ne me souviens plus si la version projetée ce soir-là était la « Director’s Cut », où la chanson « Sympathy for the Devil » n’est jamais donnée dans son état final, ou le montage du producteur Iain Quarrier, qui avait décidé de monter la chanson dans son intégralité sur un arrêt sur image montrant Wiazemsky (à nouveau) étalée au-dessus d’une grue de caméra imposante sur fond de ciel bleu, avec des drapeaux rouges et noirs flottant dans le vent.

Mais je ne pense pas que cela ait eu beaucoup d’importance pour le public qui m’entourait. Ils avaient eu leur dose de Rolling Stones, et ils pouvaient déverser leur rage sur l’écran quand le film les énervait trop. Et j’avais vécu une expérience visuelle unique grâce aux provocations de Godard, qui, même 35 ans plus tard, n’avaient rien perdu de leur capacité à provoquer l’irritation d’un public qui n’avait aucune idée de ce qu’il venait de voir.

La semaine suivante, j’étais de retour en classe pour assister à un séminaire animé par la brillante spécialiste deleuzienne du cinéma Laleen Jayamanne. Dans le cadre d’une remarquable analyse de la notion d’image-temps de Deleuze, elle a fait remarquer que le cinéma est un média non interactif — contrairement à une représentation théâtrale ou musicale, le public est incapable de participer activement au film qu’il est en train de regarder. Je lui ai répondu que je venais d’assister à une exception à cette règle…

J’espère qu’on me pardonnera d’avoir un peu élargi les termes de ce dossier. À proprement parler, il ne s’agissait pas d’une expérience d’enseignement de Godard, mais c’était néanmoins un moment éminemment instructif, montrant de manière éclatante ce que ses films sont capables de faire à un public, et ce qu’un public est capable de faire à ses films.

One + One (1968)

Dans les archives de…

Adrian Martin (Monash University, Australie)

Donnons un contexte pédagogique : à la fin des années 1980, Jean Douchet a évoqué, dans l’une de ses chroniques pour les Cahiers du cinéma, le film australien quasi-punk Ghosts … of the Civil Dead (1988), réalisé par John Hillcoat et co-scénarisé par Nick Cave. Douchet qualifia ce film de « réinvention spontanée de Godard … par quelqu’un qui n’a probablement jamais vu un film de Godard ». Oui, c’est vrai, vous avez bien lu : un Français dûment vénéré qui laisse entendre (et croit clairement) qu’en Australie, nous, cinéphiles/cinéastes, n’avions pas vu de films de Godard entre le début de la Nouvelle Vague et la fin des années 1980 !

Voici quelques preuves universitaires du contraire, tirées de mes archives bien conservées de documents et de notes.

Université de Monash, vers 1976

Un fait peu connu est que, de toutes les cultures cinéphiles du globe, le travail de Godard et Gorin dans la période du Groupe Dziga Vertov a été projeté et discuté plus souvent et plus attentivement en Australie que partout ailleurs (y compris en France). Des copies 16 mm (qui se sont révélées extrêmement rares par la suite et ont constitué une ressource précieuse pour les rétrospectives sur Godard) ont même été acquises par des institutions telles que la Bibliothèque nationale d’Australie. Vent d’est (1969) a d’ailleurs été acheté par un distributeur local (Antony Ginnane) pour devenir par la suite une référence en matière de cinéma d’exploitation. Surtout, les programmes universitaires étaient remplis de ces films — je les ai tous vus lorsque j’étais étudiant à 17 ans. Au milieu des années 1970, l’universitaire et critique américain James Roy MacBean, auteur d’un ouvrage autrefois populaire mais désormais largement ignoré, Film and Revolution (1975), a enseigné quelque temps à l’université Monash de Melbourne. Bien que je n’aie jamais participé à ses cours, sa méthode d’enseignement était devenue une véritable légende locale : afin de participer à la radicalité des films eux-mêmes, il ne projetait qu’une bobine à la fois, interrompant ainsi le film pour donner une partie de son cours avant de procéder au reste de la projection. C’étaient des séances marathon !

Melbourne State College (établissement de formation des enseignants), mi-1979

Dans le département « cinéma et médias » de cet établissement — où j’enseignais déjà à l’âge tendre de 19 ans — nous avions une armoire remplie d’encombrantes cassettes U-matic de films. Leurs contenus provenaient parfois de captations filmées à partir d’un écran pendant la projection d’une copie 16 mm, mais consistaient surtout en enregistrements d’émissions télévisées. Les étudiants étaient encouragés à prendre des notes détaillées à partir de ce matériel en vue de leurs essais d’analyse textuelle, dans la suite de montage vidéo. Un pauvre étudiant m’a ainsi fièrement remis une dissertation sur Le mépris (1963), qu’il avait trouvée « spontanément » dans cette armoire. Je lui ai brisé le cœur en lui disant gentiment que la version qu’il avait si fidèlement transcrite était une version tirée de la télévision commerciale de fin de soirée qui était : a) entièrement en noir et blanc ; b) dépourvue de plusieurs scènes clés censurées ; c) rognée de l’écran large à l’écran carré, éliminant ainsi Piccoli et Bardot de certains plans ; et d) doublée entièrement en anglais, ce qui a nécessité l’invention d’un nouveau dialogue spécial — et strictement dénué de sens — pour Giorgia Moll, dans le rôle d’une femme de la famille. Néanmoins, l’étudiant avait fait du bon travail et je lui ai donné une note convenable.

Institut royal de technologie de Melbourne (RMIT), 1985

Interrogeant une étudiante francophile — qui se vantait non seulement d’être abonnée aux Cahiers du cinéma, mais aussi d’avoir joué, jeune adolescente, un rôle secondaire dans Lady Oscar (1979) de Jacques Demy ! — afin de comprendre pourquoi Bande à part(1965) l’avait fait défaillir lors d’une projection à la Cinémathèque de Melbourne bondée de fidèles de Godard, j’ai reçu pour toute réponse un soupir d’exaspération. Alors que je m’attendais à ce qu’elle me serve une longue liste de qualités, elle m’avait simplement lancé : « Adrian, tout est dans ce film ! »

Université de Sydney / Festival du film de Sydney / Festival du film de Melbourne, 1987

En 1987, Jean-Pierre Gorin a visité les festivals et universités de Melbourne et Sydney avec son film Routine Pleasures (1986). Les séminaires et les séances de questions-réponses avec lui étaient particulièrement animés. Inévitablement — et de manière quelque peu exaspérante pour Gorin —, la grande majorité des questions du public portaient sur ses années de collaboration avec Godard. Jean-Pierre était manifestement déconcerté par la familiarité des Australiens avec des films comme British Sounds (1969) et Tout va bien (1972) ! À un moment donné, un jeune cinéaste politisé, expérimental et courageux a demandé à Gorin s’il considérait Godard comme son « père spirituel ». Un silence glacial et tendu s’installa alors, que Gorin rompit en répondant : « Écoutez, je pourrais répondre à votre question, mais si je le fais, je ferais mieux de vous payer comme psychanalyste ».

6 mai 2023

Jean-Pierre Gorin et Jean-Luc Godard dans Vladimir et Rosa (1971)

En classe avec Godard

André Habib (Université de Montréal)

2001

Université Concordia, l’année du 11 septembre, je donne mon premier cours à l’université. Le cours porte sur la Nouvelle Vague française et je devais donner la semaine 4 une séance sur À bout de souffle devant quelques étudiants. Les plus « avancés » — déjà blasés —, protestaient qu’on ait à se « taper encore une fois » ce film que plusieurs prétendaient connaître par cœur. Je m’étais évertué à défendre l’idée de le montrer malgré tout en arguant qu’on projetterait une pellicule 16 mm et que le film gagnait bien évidemment à chaque visionnement. On lance la projection pour réaliser que le son est à peu près inaudible. Je découvre ainsi devant une classe toujours plus irritée et hostile une version d’À bout de souffle, muette, comme il a été monté à l’époque, avant que le projectionniste, après la première bobine, ne lui substitue le laserdisk. Écouter À bout de souffle sans le son m’avait permis de saisir avec plus de force encore la radicalité de son montage, de son rythme, de sa musique, et je regrettais presque, finalement, ce retour obligé à la normale…

2004

Invité par un collègue à venir présenter en 3 h une séance sur Godard-théoricien-du-cinéma dans un cours de Théories du cinéma : finir après un bref exposé à propos des Histoire(s) du cinéma sur la question d’une étudiante : « Est-ce que vous pourriez résumer en deux mots c’est quoi les Histoire(s) du cinéma pour qu’on comprenne mieux. Il me semble que ce n’est pas clair du tout ». N’arriver qu’à dire, après 2 longues minutes de réflexion : « J’en suis totalement incapable. Le cours est fini ». L’étudiante se sentait heureuse d’avoir défait le professeur.

Automne 2020

Présenter pour la 9e fois Le Mépris dans le cours Courants du cinéma contemporain à un groupe d’étudiant·e·s en première année. Au moment de la discussion, sentir que la seule chose dont ils veulent parler est la question du voyeurisme et de la masculinité toxique qui semble être, selon le groupe, le sujet principal de ce film qu’ils ont trouvé, sauf exception, froid, intellectuel et désagréable (ils vont en revanche adorer Monika, Les Petites Marguerites, Persona et être totalement indifférents à Viaggio in Italia, par exemple).

2019

Décider de dédier un séminaire entier aux Histoire(s) du cinéma que l’on (re)découvre chaque semaine, chapitre par chapitre, tranquillement. Le groupe est tissé serré. Des amis passent en classe. L’œuvre est terrifiante, et beaucoup n’ont simplement jamais même osé s’approcher d’elle (une sorte de statue Commandeur que l’on n’ose point regarder dans les yeux sous peine d’être pétrifiés). La première chose, la plus impossible, est de rappeler que Godard est peut-être avant tout un poète et un plasticien, que son art ne vise pas à produire une cohérence stricte, mais un espace dans lequel le spectateur est invité à entrer pour entendre et tirer ce qu’il veut et peut. Sentir au fil des semaines que l’on est en train d’autoriser chaque étudiant·e à construire en lui, en elle, ce lieu dans lequel l’œuvre peut se blottir. Au bout du chapitre 4B, 4 h 30 plus tard, à la sixième ou septième séance de cours (« Que dire alors ? j’étais cet homme »), ressentir avec puissance ce silence tombé sur nous, qui ne se relève pas. Plusieurs pleurent, sans trop savoir pourquoi. J’aimerais dans ces moments que s’éternise le temps, avant que la logique oblige quelqu’un à dire quelque chose, sûrement n’importe quoi.

_768_576_90.jpg)

Histoire(s) du cinéma (4b) (1987-1998)

Le principe du plaisir

Nicole Brenez (Université Sorbonne Nouvelle / La Fémis)

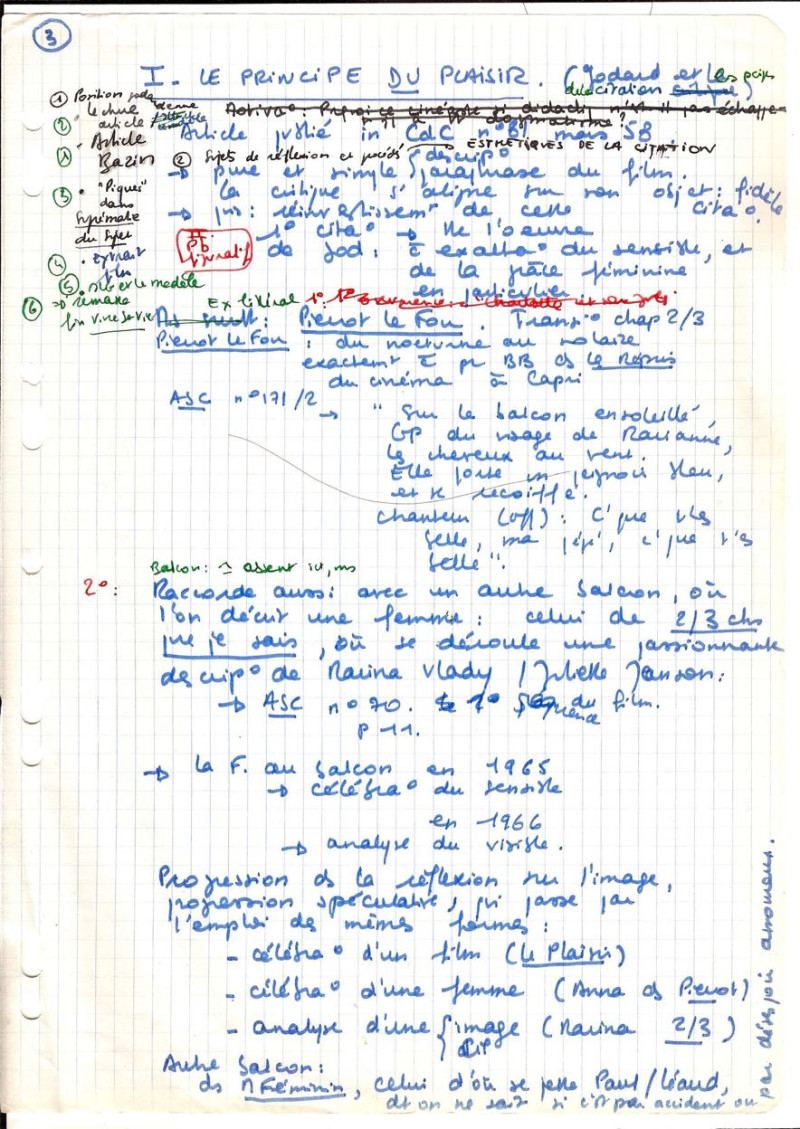

« Le Principe du Plaisir » : mon tout premier cours sur Jean-Luc Godard, à l’Université d’Aix-Marseille I. Je l’avais « scanné » pour Jean-Luc lui-même, lorsqu’à la suite de beaucoup de réflexions, il a décidé de terminer Le Livre d’Image sur un extrait du Plaisir de Max Ophüls, qu’il avait utilisé déjà en 2000 dans De l’origine du XXIe siècle (pour moi).

« Le Principe du Plaisir » étant bien sûr une variation à partir de la notion freudienne, « Le Principe de Plaisir ». Temps lointain des préparations de cours sur papier…

Les 2 pages ci-joint lui furent envoyées le 29 janvier 2019 avec ce petit mot :

Cher Jean-Luc,

les notes de mon premier cours sur votre travail,

vers 1986,

à Aix-en-Provence,

il s’intitulait ‘Le Principe du Plaisir’ et prenait pour paradigme la

présence du film de Max Ophüls dans vos textes et films…

J’espère que cela vous fera sourire, que vous allez bien et vous embrasse encore !

nicole.

Godard et moi

Michel Marie (professeur émérite de la Sorbonne Nouvelle et vieux godardien)

J’ai enseigné depuis 1972 l’histoire du cinéma français, puis je l’enseigne encore lors de cours récents, en particulier cette année, au Brésil. C’est peu dire que les films de Jean-Luc Godard ont joué un rôle de premier plan dans ma carrière. J’ai retrouvé ici quelques anecdotes qui jalonnent ma longue fréquentation de son œuvre depuis sa période initiale.

Septembre 1962

J’ai découvert Godard avec Vivre sa vie lors de sa sortie en septembre 1962 dans une salle populaire du Vieux Port de Marseille, spécialisée dans les films « sexy » pour le public des marins du port. Je n’avais pas pu voir À bout de souffle, interdit au moins de seize ans en 1960 ; j’en avais quinze. Deux ans plus tard, Vivre sa vie m’avait bouleversé, et j’avais alors pu voir ses quatre premiers films : À bout de souffle, Le Petit soldat, Une femme est une femme et Les Carabiniers. C’est Le Mépris — vu au Capitole, grande salle commerciale sur la Canebière — qui m’a le plus profondément marqué et qui a joué sans doute un rôle déterminant dans ma vocation ultérieure d’enseignant de cinéma. Je l’ai vu, lors de sa sortie initiale en décembre 1963, une vingtaine de fois, tant il m’avait impressionné. J’avais enregistré sur un magnétophone portable la bande-son du film que j’écoutais toute la journée avec le 45 tours édité en disque vinyle. Nous étions encore loin des magnétoscopes et des caméras vidéo légères. J’avais obtenu chez l’agence de distribution les photos de promotion du film et son affiche qui couvrait un mur entier de ma chambre.

Bien des années plus tard, au début des années 2000, j’ai pu acquérir en Italie une cassette VHS de la version italienne du film selon la version distribuée par Carlo Ponti en 1963. Elle était diffusée en kiosque accompagnant un journal quotidien. J’ai ainsi découvert une version entièrement doublée en italien du film qui réduisait à néant la confrontation des langues proposées par Godard et rendait totalement absurdes les traductions de la script pendant le film. De plus, une musique sautillante de Piero Piccioni, collaborateur à l’époque de Marco Ferreri, avait été substituée à celle de Georges Delerue et allait totalement à l’encontre de l’aspect tragique du film. J’ai alors eu l’occasion de montrer cette séquence à des étudiants italiens qui en ignoraient l’existence. Ils ont pu la confronter avec l’original de 1963 que je connaissais par cœur. Lang, Palance, Piccoli, Bardot et même Giorgia Moll étaient tous doublés en italien par des voix d’acteurs spécialisés dans la post-synchronisation des films antiques les plus populaires, du genre de Totor contre Hercule que cite le scénariste dans la version Godard.

Mars 1966

Ma pratique de l’enseignement a été précédée par celle des ciné-clubs auxquels je participais activement dès mon adolescence, d’abord comme adhérent puis programmateur et animateur dès mes années au lycée Saint Charles où j’avais créé un ciné-club en classe de seconde. Dès mon arrivée à la Cité universitaire d’Antony en octobre 1965, j’ai prolongé ces activités marseillaises dans le ciné-club de l’association des résidents (AERUA) en le codirigeant avec un collègue, Patrick Le Gall, étudiant en sciences économiques. Nous organisions 2 ou 3 séances par semaine, le week-end et le mercredi, et mensuellement des rétrospectives de réalisateurs (avec le concours de la Cinémathèque française) tels Ford, Mankiewicz, Preminger, mais aussi Rossellini, Carné, Von Sternberg, Astruc, Rohmer ; ces cinq derniers en leur présence, introduits par des critiques des Cahiers du cinéma tels Jean Douchet et Michel Delahaye. C’est grâce à celui-ci qui avait des relations amicales avec Godard (on le voit contrôler dans Bande à part l’entrée des élèves du cours d’anglais, et dans Alphaville aux côtés de Howard Vernon dans la séquence de la piscine), que nous avons pu accueillir en avant-première une projection de Masculin Féminin au mois de mars 1966, dans une salle de 500 places archicomble animée par Michel Delahaye. Le film de Godard provoqua des réactions très tranchées, majoritairement hostiles, et d’autres enthousiastes. Le jeu d’acteur de Jean-Pierre Léaud n’était pas toujours apprécié, de même que les entretiens avec questions-piège pour Mademoiselle Âge Tendre… Les références à l’Union des étudiants communistes ou aux Comités Vietnam de Base étaient considérées comme caricaturales par des spectateurs étudiants très concernés en 1966 par ces enjeux politiques, choqués par la désinvolture politique du réalisateur.

Au cours des premières années de 1970, lorsque Godard venait de prendre le virage du cinéma militant le plus radical après Le Gai Savoir (1968) et Un film comme les autres (1968), et qu’il réalisa ses films au sein du groupe Dziga Vertov, d’abord avec Jean-Henri Roger, puis avec Jean-Pierre Gorin, je l’ai contacté sans succès, dans un premier temps par l’intermédiaire des responsables de la revue Cinéthique, Gérard Leblanc et Jean-Paul Fargier, afin de programmer ses films au ciné-club de la résidence d’Antony à l’hiver 1969-1970. J’étais alors en maîtrise de lettres modernes au Centre expérimental de Vincennes. Leblanc et Fargier étaient venus présenter des films politiques sélectionnés par leur équipe rédactionnelle, tant à la résidence d’Antony qu’au Centre de Vincennes. À ce titre, ils diffusaient quelques films du Groupe Dziga Vertov dont Pravda et Luttes en Italie. Optant pour la présentation de Luttes en Italie, j’ai croisé Godard dans une salle de montage qui n’a alors pas dit un seul mot, mais accepta de mettre la copie à notre disposition pour une projection avec l’équipe de Cinéthique. Ma seconde rencontre avec Godard des années plus tard, lors du colloque organisé en son honneur à la Cinémathèque de Bruxelles (hiver 1986) sera plus fructueuse, car j’ai pu lui demander qu’elle était la voix de l’acteur qui énonçait le générique du Mépris. Il me répondit dès lors qu’il ne le savait plus, puis se ravisant me précisa : « peut-être Michel Subor… ».

Mars 2000

Je me souviens aussi de la présentation de Vivre sa vie en mars 2000 à l’université Notre Dame (Indiana, États-Unis), en particulier des étudiantes qui avaient discuté avec moi des stations du Christ par rapport à la succession des tableaux du calvaire de Nana que proposait Godard. Mon intervention se déroulait dans le cadre d’un cours de civilisation française donné par Hilary Radner, qui avait été mon étudiante en 1973-1974 à Paris. J’avais exposé la démarche esthétique du cinéaste en soulignant le trajet spirituel du personnage comparé à celui de Jeanne d’Arc dans le film de Carl Dreyer. L’université Notre Dame était principalement de confession catholique, ce qui est rare aux États-Unis, et les étudiantes avaient multiplié les questions et commentaires concernant la position de Godard, d’éducation protestante, vis-à-vis du dogme catholique, et plus particulièrement de la relation entre Sainte Jeanne et Nana que le film développait jusqu’au sacrifice final du dernier tableau.

2008

Dans ma dernière année d’enseignement à Censier en 2008, avant mes deux années à Montréal (2009 et 2010), j’ai eu l’occasion, lors d’un séminaire de maîtrise et doctoral, de présenter à des étudiants japonais, coréens, chinois, brésiliens et moyen-orientaux, les films politiques de Godard tels La Chinoise, Le Gai Savoir, Luttes en Italie et Tout va bien, qu’ils ont alors perçus comme totalement exotiques. Les étudiants français n’avaient pas pu assister au cours, car un piquet de grève leur avait interdit l’entrée dans le bâtiment alors que les étudiants étrangers y avaient été admis (!). Les étudiants d’origine asiatique, surtout les Japonais et les Chinois, qui n’avaient pu voir La Chinoise et Tout va bien auparavant, réagissaient en riant beaucoup aux comportements des cinq révolutionnaires de la cellule Aden-Arabie menés par Guillaume et Kirilov, et plus encore à la représentation que Godard donnait de l’occupation de l’Usine Salumi de Tout va bien, avec Yves Montand et Jane Fonda en tenues d’ouvrier dans une chaîne alimentaire, avec des uniformes blancs couverts de sang de porc.

2022-2023

Enfin, le départ volontaire de Godard en septembre 2022 m’a permis de vérifier l’intérêt que suscitait son œuvre dans les universités brésiliennes. J’avais participé à un colloque Godard accompagnant une rétrospective intégrale de son œuvre en décembre 2015, colloque organisé par l’université de Sao Paulo et pu alors confirmer le pouvoir d’attraction de l’œuvre pour les nouvelles générations d’étudiants de Sao Paulo et de Rio de Janeiro. Cela s’est confirmé au-delà de ce que je pouvais imaginer lors des conférences que j’ai pu donner dans ces villes ainsi qu’à Belo Horizonte. Les questions concernaient tous les aspects des films présentés, le rôle révolutionnaire du style godardien, le langage des personnages, les formes de montages et les relations audiovisuelles. Mais ce sont surtout les Histoire(s) du cinéma qui provoquaient les discussions les plus passionnées et engendraient les interprétations les plus diverses. Nous avons ainsi passé plus de trois heures à démultiplier les références culturelles des dix premières minutes de l’épisode 1A (Toutes les histoires), jusqu’à l’apparition de l’image d’Irving Thalberg.