Dunkirk et le reste

Dunkirk peut susciter plusieurs étonnements, notamment en fonction de la position que l’on occupe dans le spectre de la détestation envers le cinéma que Nolan pratique (qui dans mon cas, a toujours atteint des hautes fréquences). Le premier étonnement, et le plus grand, est de me retrouver à écrire, en plein été, un papier à propos d’un type d’œuvre qui d’ordinaire — pour divertissante, admirable, accablante ou sympathique qu’elle soit — suscite assez rarement des désirs d’écriture. N’ayant que peu d’intérêt réel pour le cinéma d’esbroufe grandiloquent et celui de Nolan en particulier, j’étais à peu près prêt à hurler de rire en constatant le consternant décalage entre le consensus critique et l’effet que le film me ferait (notez que je ne prétends pas être un juge particulièrement éclairé, et je ne parle ici que marginalement de la qualité de ses films, mais uniquement de la réaction toute personnelle, épidermique et viscérale qu’ils génèrent presque systématiquement en moi). Donc, oui, ma foi, Dunkirk. À voir. Il le fallait apparemment. Es muss sein !

Mais déjà, en amont, qu’a-t-on à craindre devant ce type de film, et dont un examen un peu attentif et critique de l’œuvre fait remonter quasi-instantanément le prévisible marécage 1 ? Au-delà d’une œuvre dopée par des hautes doses de vivez-la-guerre-comme-si-vous-y-étiez, d’effet de surbrillance affective et morale et narrative (un plan d’une demi-seconde sur un blessé en civière pour nous rappeler que le moribond que l’on portait sur la jetée il y a 48 secondes est bien sur le bateau en train de couler), il y a toujours de plus le sentiment qu’on nous a forcément caché quelque chose, qu’autant d’argent n’a pu être déployé pour financer un portrait nuancé et complexe de la situation et qu’on n’a pas pu tout nous dire, malgré peut-être de bonnes intentions. Et en effet, on sait bien — on en a beaucoup parlé — que le film est passé au javelisant ethnique, qu’on a biffé de l’histoire des pans plutôt sombres de l’agissement des Brits’, qu’on omet de dire, comme on l’a souvent entendu, que 14,000 soldats français sont morts pour tenir le siège et que 35,000 autres ont été faits prisonniers pour permettre aux boys (et quelques canadiens) de rentrer à la maison (tous les ajustements et règlements de comptes historiques à propos de ce film pullulent sur la proverbiale toile, vous lirez, c’est instructif). Et on se dit aussi qu’autant de bons sentiments nationalistes (les larmes émues de Brannagh en voyant le chœur de chaloupes et plaisanciers pilotés par des gens ordinaires, fiers, debout, arriver sur la côte française) doit sûrement cacher un agenda politique un peu mesquin (ou ne peut que finir par être récupéré par des salauds), fut-il enrobé d’une mise en scène qui se veut rugueuse et sans compromis (l’enthousiasme du populiste Farage, sommant les jeunes générations dans un tweet de courir voir le film par devoir civique l’a confirmé, et devrait glacer une part des enthousiasmes légitimes). À quel besoin de consolation suspect répond ce désir de rappeler à l’époque du Brexit, d’un certain désarroi politique mondial, dans le contexte d’une xénophobie rampante, de rappeler, donc, cette époque sombre mais surtout héroïque, rangée, glorieuse et unifiée d’une Angleterre qui savait célébrer ses braves soldats (tous des gentils et blancs tommies), prêts à sacrifier leur vie pour une cause un peu vague (pas tous, sans doute) et pour qui le paradis ressemblait, dans ces heures sombres, à une tartine de marmelade et un gobelet de thé chaud (on connaissait la valeur des choses, jadis). C’est ce qu’un critique allumé et sûrement de mauvaise foi a appelé du tory porn 2 Mais curieusement, dans ce film, malgré ce qu’on essaie de lui faire dire, on ne retrouve qu’in extremis cet esprit collectif (le fameux « Dunkirk spirit »), pas plus qu’on ne parvient à saisir le commun de ce collectif 3 , puisque tout semble ramené plus souvent qu’autrement à un petit combat personnel et nihiliste pour sauver sa peau (ceci dit, ça devait être beaucoup ça, sur cette foutue plage). C’est peut-être un paradoxe du film et de sa réception nationaliste.

Plus important à mes yeux, il y a quand même le sentiment que l’Histoire intéresse assez peu, voire pas du tout, Nolan (et sa filmographie le confirme amplement). Pour, lui, finalement, « Dunkirk » c’est avant tout « a suspense story » (que l’on pourrait ranger, historiquement, et indifféremment, aux côtés de la crise des missiles à Cuba, la résurrection du Christ ou la victoire du Canada contre la Russie en 1970). Pour le reste, il semble s’en être tenu à la page Wikipédia et à un ou deux documentaires de la BBC pour élaborer son scénario (et ses données factuelles), en faisant confiance à une équipe d’historiens patentés qui ont sûrement su reconstituer le plus correctement possible des coutures de doublures d’uniformes et des ourlets de pantalons authentiques, même si, me dit-on, les Spitfire en 1940 n’avaient pas vraiment cette gueule (c’est peut-être ce qu’on appelle cracher dans la soupe, quand on sait l’effort qu’il a dû déployer pour fixer ses caméras IMAX sur ces frêles avions d’époque). Le mépris, au fond, de Nolan pour les enjeux proprement historiques du siège de Dunkerque sont évidents si on constate qu’ils se réduisent à quelques échanges laconiques sur la jetée, rares petits flags historiques fourrés pour l’essentiel dans quelques trop rares plateaux du film et souvent à peine audibles (des plateaux qui tiennent dans un équilibre vacillant entre des violentes montées dramatiques qui constituent le rythme ordinaire du film), en ajoutant quelques lignes fameuses et obligées du discours de Churchill réchappées dans le train du retour, et des maigres tentatives de rectitude historique (comme s’il cherchait à dire : « on ne pourra pas dire que… », bien que oui, on peut dire que). « Ça devrait le faire », s’est-il dit, « j’ai mis un noir parmi les français ».

On voit bien qu’il y a deux choses qui le font carburer : au premier chef, l’action, l’action, l’action, juste de l’action (avec tous les embrayeurs possibles et imaginables pour faire en sorte que ça aille plus vite, plus fort, plus strident, plus stressant), de l’action à un tel débit qui fait que l’idée de construire un personnage apparaît au final comme un enjeu secondaire (il l’est aussi pour Godard, mais c’est pour d’autres raisons). Or, cette action à tout prix, concentrée sur ce kilomètre de plage, cette longueur de mer, et une heure dans les airs, permet assez peu de renouveler la nature de ses situations pour susciter un intérêt après 50 minutes (combien de fois verra-t-on des pauvres soldats tenter de se sauver d’un navire ou d’un bateau qui prend l’eau dans ce film ? combien de variations peut-on faire sur une même chasse-poursuite aérienne ? Combien de gros plans peut-on faire sur le regard déterminé de Mark Rylance fixant l’horizon ?). Et on a beaucoup reproché à Zimmer d’avoir constamment le pied sur l’accélérateur de particules sonores, avec ces sons aspirés, ces couches de sons comprimées, ce tic-tac de métronome affolé qui fait claquer les micro-secondes pour s’assurer que les poitrines palpitent comme il faut. La seconde chose qui a dû le tarabuster, obstinément, c’est de parvenir à y glisser des petits jeux de savants magiciens sur le temps narratifs (il sait sans doute que c’est la grande conquête du cinéma moderne depuis Welles), sa petite contribution au « cinéma du cerveau » : comment faire tenir dans un même montage alterné trois temps diégétiques incompatibles (1 heure, 1 jour, 3 jours). C’est son effet de bravoure, la dimension pari réussi, le petit bonus qu’il ajoute gratis, juste pour vous (il n’était pas obligé de se donner autant de mal pour faire un bon divertissement, il le fait pour son public avancé, qui le suivra dans toutes ses spirales vertigineuses, même si l’abyme qu’elles engendrent, contrairement à celles d’Hitchcock, Kubrick, Lynch ou Ruiz, auront toujours au final un petit goût de carton-pâte).

Ces deux impératifs engendrent leur lot de soucis. Il est par exemple certain que dans un contexte où on cherche à dépersonnaliser la guerre (le spectateur se demandera régulièrement qui est précisément tel ou tel soldat, tel ou tel pilote, et même au final, on perd le compte, ce qui n’est pas négligeable je l’accorde pour un film populaire), ramener la guerre à la violence animale de son anonymat (les carcasses qui rentrent avec la marée), il devient difficile de concevoir comment il espère, en retour, nous attendrir et nous demander de larmoyer sur le sort particulier de l’un ou de l’autre ? Comment nous apitoyer sur le sort du pauvre jeune commotionné, devenu aveugle, bientôt mort, au fond du bateau, devant l’ampleur du désastre qu’on essaie de nous faire entrevoir, de nous émouvoir à la vue de la photo dans le journal de héros ordinaire, quand ce micro-drame a eu pour se construire 4 phrases et au mieux 54 secondes de temps d’image 4 http://www.panorama-cinema.com/V2/critique.php?id=1404][/url] ]] ? À rebours, parce que le film finit quand même bel et bien à s’accrocher à quelques destins individuels (sans se donner les moyens de les développer sérieusement, comme on l’a bien noté) et que le projet du film suit trois fils relativement isolés, tendus sur des toiles de temps différentes, mais sans jamais tout à fait nous donner un plan vraiment général de la situation et de son déploiement, quand on nous apprend qu’on est parvenu à évacuer plus de 300,000 soldats, une sorte d’incrédulité s’empare de nous et on se dit : « ah! Bon, où ça 300,000 soldats ? » C’est comme si l’Histoire s’était déroulée au final dans le hors champ du film, pendant que Nolan et Zimmer étaient tout entier occupés à nous surexciter à coup de surenchère dramatique et de virtuosité narrative (« Allez, monte encore d’un cran, encore, encore… » — Ce ne sera pas trop ? — non, non, tu verras, je sais ce que je fais ! »)

Et pourtant. Et pourtant. Je mentirai et m’en voudrais si je n’admettais pas que toute l’entrée en matière du film — ainsi que, à vue de nez, les premières 45 minutes — m’ont complètement emballé (d’où l’effet de surprise qui nourrit ce texte). L’effet-matière du film, ce mélange parfaitement convaincant de vitesse, de désespoir, de confusion, de vide, de brutalité anonyme et de bruit grinçant (celui, suggéré, des Stuka, que l’on entend plus qu’on ne voit) est parfaitement prenant. Le vide des rues de la balnéaire Dunkerque, l’étendue grise de la plage balayée par le vent, le ciel violet et bas, l’horizon nu qui mène à l’inatteignable lopin de terre-mère, tout ce vide qui rend vulnérable, ce vide que tantôt un filet d’espoir nous permet d’oublier, que tantôt l’attente fait violemment remonter (un des plus beaux plans : celui des trois hommes, assis sur le sable, au matin, avec ces bouquets d’écume moutonnante et que le vent effiloche, qui regardent un pauvre type essayer le coup désespéré d’une traversée à la nage ou un suicide, ce qui est un peu la même chose). Même l’écartèlement diégetique qui, sur papier, a tout d’un tour de passe-passe à rabais, finit aussi par prouver une efficacité dramatique (intellectuellement, je suis moins sûr) en nous forçant périodiquement à tenter de comprendre comment ces trois temps peuvent, dans les faits, tenir ensemble autrement que par l’effet de montage (en d’autres mots, quels temps, à quels moments, tous ces temps se croisent-ils, s’ils se croisent jamais).

Mais peut-être pour moi, et avant tout, une partie de la jouissance esthétique de ce film (et je conçois tout ce que ce mot pour avoir d’obscène dans ce contexte) consiste dans le fait de pouvoir, en 2017, dans une grosse salle de cinéma (avec ou sans popcorn), se baigner pendant 110 minutes dans de la lumière jaillissant du déroulement d’une pellicule 70mm. Occasion évidemment devenue de plus en plus rare (bien que le format, à mon avis, est promis a un retentissant retour en force dans les dix prochaines années : vous l’aurez appris ici). Oh! d’aucuns me diront que ce n’était pas au format IMAX 70mm (ratio 1,43:1, qui n’était projeté qu’à Toronto), mais plutôt dans le tronqué 2,20:1 du 70mm régulier (celui du cinéma Banque Scotia), et qu’à ce compte, il aurait fallu lui préférer la projection DCP Imax (en 2k) ? Mon purisme du format sera toujours écrasé par mon amour de la pellicule. Cet amour a aussi une justification toute mathématique (comme quoi le fétichisime a parfois ses raisons), comme nous l’apprend le joli tableau [ici-> [url=http://magazineclick.com/index.php/find-out-where-to-catch-dunkirk-in-70mm-learn-the-difference-between-all-formats/ ]]http://magazineclick.com/index.php/find-out-where-to-catch-dunkirk-in-70mm-learn-the-difference-between-all-formats/][/url]. On y apprend que le 70mm correspond, dans le jargon informatique, a du 12k ou 13k ; l’IMAX 70mm, a du 18k (Allez, M. le numérique, encore un effort, vous n’y êtes pas encore !). Et bien qu’il y a quelque chose de sans doute insensé à cela, je trouve personnellement complètement justifié et esthétiquement valable, au milieu d’une scène de combat aérien, de bombardement, au milieu du désespoir le plus total, de dévier de l’action trépidante qu’on m’assène par l’éblouissement que me cause ce petit coin de ciel violacé, par le piqué du sable qui roule en se mêlant aux vagues qui remontent, par l’écume de la mer qui s’ébroue, par le spectacle tout simple et banal de sentir que quelque chose est en train de se dérouler à une vitesse folle dans une petite cabine derrière ma tête, en projetant des tonnes de lumière éclatante sur un grand écran blanc.

***

Si Dunkirk, comme me le faisait remarquer un ami, offre une excellente incursion dans le monde passionnant et mal compris des formats, des ratios et des résolutions de l’image, et permet d’abattre un certain nombre de lieux communs sur la soi-disant qualité de la projection numérique (le prochain qui me parle de 2k, sérieusement…), ce fut aussi pour beaucoup une occasion de se replonger un peu honteux dans les bouquins d’histoire et les sites plus ou moins spécialisés, et faire un peu de rattrapage à l’arrache (qui permet de mieux apprécier tout ce que le film ne nous dit pas). Assez rapidement, on réalise que ce qu’il y a de plus prenant, de plus troublant et de fort, ce qui saisit le plus dans Dunkirk, c’est au fond, et avant tout, la situation historique complètement folle et désespérée (très mal expliquée au demeurant dans le film), du siège lui-même et que n’importe quelle photo authentique, n’importe quel bout de film d’actualités me redonne, brut, sans affectation ni pompe, sans trémolo dans la voix, avec toute la profonde, humaine et dramatique matière muette qui la constitue et qui consterne.

Car bien sûr, Nolan n’a évidemment rien inventé (en passant, bon nombre de plans aériens qu’on y retrouve sont encore plus forts dans Wings de Wellman, Only angels have wings de Hawks ou, à l’autre extrême, The Right Stuff de Kaufman, vu dans une magnifique copie 70mm à Paris il y a quelques temps). Ce qu’il est par contre incapable de retrouver, c’est l’ampleur réelle de l’opération qui demeure, au bout du film, toujours insaisissable et incompréhensible (on comprend mal, je le disais, comment 300,000 hommes ont pu de la sorte traverser la Manche, on comprend très mal le rôle de l’état-major britannique, qui du début à la fin du film est représenté par les yeux de poisson et la mâchoire crispée de Brannagh, la tête enfoncée dans son col).

Le réel — même tronqué, flou, morcelé — n’a-t-il pas, toujours, plus de génie que la plus sophistiquée des mises en scène ? Bazin ne l’avait-il pas dit, dans un de ses textes les plus grinçants, qui devait résonner si vrai, si fort, en 1946, le dos encore collé aux événements, à propos de la série Why we fight de Capra :

« rien ne vaut pour nous l’événement unique, pris sur le vif, à l’instant même de sa création. Le théâtre des opérations a l’inestimable supériorité dramatique d’inventer la pièce au fur et à mesure. Commeddia dell’arte où le canevas même est toujours en question. Quant aux moyens mis en œuvre, il est superflu d’insister sur leur exceptionnelle efficacité ; je voudrais seulement souligner qu’ils atteignent un ordre de grandeur cosmique et ne craignent la concurrence que des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des raz-de-marée et de la fin du monde. […] [l]a cruauté et la violence de la guerre nous ont inculqué le respect et presque le culte du fait réel auprès duquel toute reconstitution, même de bonne foi, semble indécente, douteuse, sacrilège 5 . »

(Je dois dire, entre parenthèses, que la même évidence m’a frappé en voyant les premières minutes de Snowden de Stone, après avoir vu Citizen Four de Poitras. Aucun acteur, aucun metteur en scène ne pourra jamais me redonner ce moment où la caméra a été déclenchée sur le visage du véritable Edward Snowden, sa voix, sa réelle intelligence, son malaise réel. Pour quiconque a vu le vrai, toute reconstitution est immédiatement « indécente, douteuse, sacrilège ».)

En quoi je demeurerai toujours, et simplement, bazinien. Je réalise aussi, du coup, que l’intérêt que suscite chez moi Dunkirk repose peut-être, et justement, sur sa dimension documentaire (un certain refus de l’image de synthèse, du green screen), l’utilisation de vrais (même si plus tardifs) Spitfire de la RAF (et sur lesquels il fallait quand même harnacher une caméra Imax), un tournage sur la plage-même de Dunkerque, des conditions de tournage rigoureuses qui par moments remontent dans l’évidence du film. On sait, par exemple, qu’une des caméras Imax fut engloutie avec sa bobine lors du tournage de la scène où on voit l’avion avec son pilote dans le cockpit, bloqué, sombrer au fond de l’eau. La pellicule fut sauvée, miraculeusement. Pourquoi ai-je le sentiment qu’une infime part de ce sauvetage impossible est passée dans la matière de l’image ?

***

Une belle série en trois épisodes est parue discrètement sur Netflix il y a quelques mois. Five came back (2017), relatant les expériences de Stevens, Ford, Huston, Capra, Wyler durant la seconde guerre (et on aurait pu certainement ajouter Fuller, Wilder, etc.). Documentaire assez saisissant (il faut bien sûr prendre avec un grain de sel les propos hagiographiques de Spielberg, Greengrass, Kazan), en particulier pour la masse documentaire qu’il mobilise (des images du débarquement de Normandie très rarement montrées, le plans tournés par Stevens et son équipe en kodachrome, tout au long du chemin vers l’Est qui le mènera vers les camps de la mort), et surtout, je dois dire, par la masse de films qui sont apparus dans la foulée de la diffusion du dit documentaire (produit par Neflix) sur la plateforme et que, je dois avouer, je ne connaissais pas, autrement que par réputation.

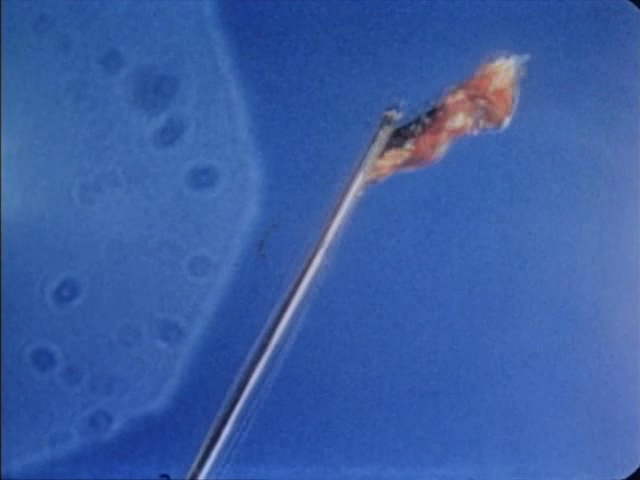

Memphis Belle de Wyler, Report from Aleutians de Huston, Why we fight?, The Negro Soldier de Heisler (produit par Capra), Thunderbolt de Wyler, Concentration Camp (l’hallucinant document, clinique comme du marbre, de Stevens sur la libération des camps de la mort), Battle of San Pietro de Huston (même si bien des combats, on l’apprend, ont été reconstitués, le film est bouleversant). Si on peut déplorer l’idéologie souvent crasse qui sous-tend certains d’entre eux, la voix-off didactique et patriotique, tout autant que la piètre qualité des transferts, la puissance de ces documents est tout simplement stupéfiante. Un petit rectangle de 35mm sauve l’honneur de tout le réel. Et jamais la fiction — et même si une part de reconstitution est impliquée — n’arrivera à la cheville de ces plans, tournés en technicolor ou en kodachrome, en 16mm ou en 35mm, où des avions réels déchirent le ciel en laissant tomber des poignées d’hommes que l’histoire a oubliés, de ces charniers, de ces visages de boys revenus de l’enfer ou qui s’apprêtent à y pénétrer. La peur réelle, sur fond de ciel bleu éclatant et de rouge fulgurant. Et il est difficile d’imaginer l’émotion que pouvait éprouver les spectateurs de ces films spectaculaires, projetés en copies nitrates, en couleur, sur des milliers d’écrans à travers l’Amérique et l’Europe, au milieu des années 40 (même si nombreux, comme l’incroyable Let There Be Light de Huston, seront toutefois censurés pendant de nombreuses années).

C’est en découvrant certainement l’un des plus saisissants, The Battle of Midway de Ford, tourné en 1941, dans le Pacifique, au cours duquel le cinéaste de Fort Apache aura été assommé par un coup de shrapnel, que je me suis rappelé ce que m’avait confié, peu de temps avant de décéder, Jacques Giraldeau, interviewé pour mon livre, qui essayait en vain de se souvenir du titre du premier film qu’il avait vu, a 13 ans, en 1940 ou 1941, au cinéma Dominion, sur Papineau. Il se souvenait qu’il s’agissait d’un film de John Ford, qu’il y avait des porte-avions, qu’il avait été ébahi. C’était donc ce film-là !

Le film, destiné à plaire et convaincre du bien-fondé de l’intervention militaire américaine dans le Pacifique, regorge de choses idiotes et légères, de pathos sirupeux, de personnalisation pépère, d’animaux ventriloques et de blagues un peu salaces. La réalité du combat, elle, par contre, ne fait pas rire (la discrétion du narrateur qui, au milieu d’une séquence de bombardement particulièrement violente, murmure simplement : « Yes, this really happened », donne le ton). Ces images devraient, par contre, rendre humble quiconque se mesure aujourd’hui au projet de tourner une scène de guerre. Comment ne pas avoir honte ou être complexé, au point du découragement, en voyant ces quelques plans simples, tournés à l’arrache, dont — comme le pensait encore Bazin — les tremblements, les décadrages violents, les flous et les caches improvisés (car il fallait bien se cacher, même pour voir), disent toute la réalité de l’événement qu’on comprend à peine, mais dont on encaisse la réalité documentaire (peu importe du coup que le montage raccorde des espaces et des temps disjoints, qu’on a dû ajouter des plans reconstitués pour s’assurer que ça raccorde minimalement, ce qui est dans certains plans est amplement bouleversant).

Dans le documentaire où il est question, à un moment, de The Battle of Midway, on entend Ford, avec son porte-cigarette, dire qu’il a toujours eu peur (« I’m a coward, really »). Que c’est aussi cette peur qui lui a fait faire des actes courageux. Cette peur, c’est peut-être celle que Daney décrivait en parlant de Mizoguchi (qu’il compare au sans-peur et sans-gêne de Pontecorvo). C’est celle que décrit Rivette en parlant de Nuit et brouillard, auquel on ne s’habituera jamais. Ford aussi, comme Mizoguchi, a peur. Et malgré l’humour goguenard qui pimente Battle of Midway (mais c’est un humour de salon funéraire, qui déraille tout le temps et donne envie de pleurer), cette peur, ce tremblement, est dans l’image.

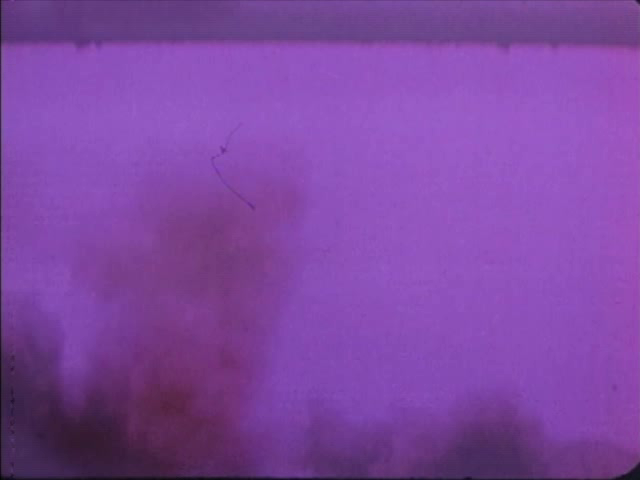

Car les images tremblent souvent dans ce film, comme l’a si bien décrit, dans un autre contexte, Marker, dans Le fond de l’air est rouge. Ici, ce qui fait trembler l’image, c’est les bombes qui tombent et dont l’impact ne fait pas que semer du feu et du bruit, il fait sauter le film dans le magasin de la caméra. Soudain, la pellicule se met à sortir de ses gonds, la lumière rentre par les côtés en coulées rougeoyantes, le paysage se déchire en taches abstraites. Ces plans, qui sont montés aux côtés de d’autres tournés en dehors des moments de combats (deux soldats en gros plans, filmés de face, tirent de la mitraille), sont simplement foudroyants de modernité.

De tels plans ne s’inventent pas. Ford — peu connu pour ses excentricités expérimentales — aurait pu décider de les retirer de son film, sous prétexte qu’au fond, on ne voit rien. Mais au contraire, en cinéaste de génie, il y a vu la zébrure fulgurante du réel sur la matière du film, et sûrement, inconsciemment, la fracture esthétique qu’elle engendrait, même s’il ne pouvait évidemment pas en prendre acte et en récupérer les effets dans les films qu’il va réaliser par la suite (Godard, dans un petit extrait fameux, de [Cinéma, Cinémas-> [url=https://vimeo.com/12473231 ]]https://vimeo.com/12473231][/url] aimait citer un plan de Santiago Alvarez, 79 Verannos (1969), en le comparant à Full Metal Jacket (1989) de Kubrick, mais le film de Ford, il me semble, fracasse involontairement, et aussi brillamment, la surface de la représentation, fait dérailler le dispositif spectaculaire et scopique que son montage plus classique et binaire cherche à installer). La précarité du plan, son imperfection, ses « images floues et tremblantes » sont, comme le dit Bazin, encore, à propos de Kon, Tiki, en 1954, « comme la mémoire objective des acteurs du drame. […] Ses imperfections témoignent de son authenticité, les documents absents sont l’empreinte négative de l’aventure, son inscription en creux. »

***

Le meilleur moment de Dunkirk survient dans la 4e bobine (plus ou moins, car on perd le compte sans les cue marks). Il doit s’agir d’un plan de chasse poursuite, où Tom Hardy (ou un autre) tire ou se fait tirer, où on craint à moitié pour sa vie ou celle de l’autre pilote avec lequel on le confond (ce n’est qu’à la fin qu’on apprend que le pilote que l’on suit portait tout au long une cravate et que sa chemise demeurera repassée). La scène est au fond peu importante. C’est ce qui s’est passé au film, durant à peu près 52 photogrammes de la pellicule 70mm. Une erreur au développement sans doute (passée sous le radar du contrôle de la qualité), a fait dérailler les couleurs qui se déplacent comme autant de feuilles transparentes d’émulsion sur toute la surface de l’écran, et on voit même, je pourrais mettre ma main au feu, traversant l’écran de gauche à droite, un jeu de perforations, en transparence, glisser sur le ciel bleu, qui défile à toute vitesse, entre les nuages et les flammes. Cela n’a pas pu durer plus de deux secondes, mais c’est, quand j’y repense, le seul événement durable, prégnant, que ma mémoire a conservé du film.

Le plus beau, le plus rare, le plus inattendu, précisément parce qu’à ce moment c’est le film lui-même qui panique (et nous, avec lui). Le film fuit, s’échappe, coule hors de lui-même, comme si les couches d’émulsions s’étaient retrouvées prises dans les ailes de l’avion et chutaient avec lui. On ressent cela, affectivement, comme une sorte d’affolement qui coupe le souffle. Et cela ne dure pas. Et je soupçonne être le seul a avoir été complétement bouleversé par la chose.Je suis peut-être, par ailleurs, le seul à l’avoir vu. Le réel passe parfois trop vite.

Notes

- Comme le disait cyniquement Daney, le premier problème, avant qu’une seule image soit montrée, avec tout film cherchant à représenter par la fiction la réalité concentrationnaire (par exemple), sera que les acteurs seront toujours légèrement trop gras pour le rôle. Même pour La dernière étape, tourné à Birkenau en 1947 avec des anciens déportés, ces derniers ayant déjà en partie repris un peu de chair, on doit suspendre notre incrédulité (ce qui est tout un problème) et ce, même si le film, en partie en raison de la nature documentaire de ce film-ci qui lui est inséparable, demeure profondément perturbant. ↩

- Voir Jonathan Sturgeon, « Tory Porn », The Baffler, 25 juillet 2017, [https://thebaffler.com/the-immediate-experience/tory-porn->https://thebaffler.com/the-immediate-experience/tory-porn]. ↩

- On apprend au final que même le père en apparence désintéressé et seulement soucieux de sauver des boys, est engagé dans une dette morale envers son fils mort au combat. ↩

- C’est ce que développe avec beaucoup plus de sophistication Sylvain Lavallée dans son remarquable texte sur le film, lorsqu’il écrit : « Nous pourrions donc dire que le montage en parallèle permet de montrer ce qu’il y a de commun à nos trois trames, l’angoisse devant le temps qui passe, mais pas ce qu’il y a de spécifique à chacune d’elle : attendre sur une plage des secours qui n’arrivent pas, sentir l’ennemi se rapprocher autour de soi, l’impuissance de soldats qui ne peuvent rien faire d’autre qu’attendre, ce n’est pas la même chose, en fait c’est carrément l’opposé, que tenter de calculer l’essence qu’il reste dans son avion lorsque la jauge est brisée, donc l’anxiété de savoir si l’on pourra mener son action à temps, en sachant qu’il sera toujours possible de revenir en arrière si l’on préfère. Voilà qui explique en partie pourquoi Dunkirk m’apparaît comme un non-film, parce qu’il ramène tout au Même, parce qu’il se trouve incapable de distinguer entre diverses variétés d’expériences humaines, parce que la diversité apparente s’efface devant un Temps suprême qui nivelle le terrain en ramenant tout à ce sentiment d’angoisse qui nous prend lorsque nous nous rappelons que notre vie n’est rien de plus qu’un compte à rebours vers une mort inévitable, un sentiment évidemment exacerbé dans le cas de ces soldats. » Voir Sylvain Lavallée, « Dunkirk », Panorama-Cinéma, 25 août 2017, [http://www.panorama-cinema.com/V2/critique.php?id=1404-> [url=http://www.panorama-cinema.com/V2/critique.php?id=1404 ↩

- André Bazin, « Pourquoi nous combattons » (Esprit, 1946), repris et modifié dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, vol. 1, 1958, p. 32. ↩