DU NOUVEAU

The Tree of Life s’ouvre sur un extrait du Livre de Job :

“Where were you when I laid the earth’s foundation…while the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy?” (Job 38:4,7) (« Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre? […] Quand les étoiles du matin chantaient en cœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie ? »)

Cette question inaugurale — qui ressemble davantage à une injonction commandant le silence — nous renvoie aux mystères émouvants de nos origines, celle de notre naissance, celle de la terre que nous habitons, à ce tourbillon premier sur lequel Malick moulera le double-mouvement de son film. « Tell us the story from before we can remember ? » demandera un des enfants à sa mère, plus tard, à l’heure du sommeil. L’origine est une berceuse, elle renvoie à ce monde d’avant la chute — même si la chute lui est consubstantielle —, où les étoiles et les anges chantent à l’unisson — même si ce paradis céleste est envisagé depuis la cacophonie désenchantée du monde tel qu’il va. Car l’idée d’un monde d’avant la séparation — le propre de tout Eden — ne peut être que le signe émis depuis un monde divisé. C’est ce récit d’une origine édénique et d’une chute inéluctable que racontaient déjà The New World et The Thin Red Line. Comme toute origine, comme toute recherche d’un mouvement originaire, il est fait de la coexistence d’un éveil et d’un déclin. L’origine est ce lieu, ce point du temps d’où nous sommes toujours par essence absents, et que nous ne pouvons retrouver que par l’imagination, en rêve, ou par la machinerie lourde — mais que Malick sait rendre si légère — du cinéma.

De ce point de vue, la question initiale pourrait presque être lue — avec un sourire en coin — comme un mot du démiurge adressé à ses futurs détracteurs, à travers la voix de Dieu : « Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs / à force de parler de ce que tu ignores ? […] Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre? » (Job 38; 1, 4) Les mystères de l’un comme de l’autre ne sont-ils pas tout aussi insondables ? Et plus d’une fois, devant ce film lumineux, cette question surgira sur nos lèvres : « Comment s’y est-il pris ? Quel miracle. »

D’un cas comme de l’autre, l’incipit appelle celui ou celle qui entre dans ce film à une certaine humilité.

++++

Le Livre de Job (auquel renverra le discours du prêtre plus tard dans le film, et qui est inscrit dans le nom même du personnage principal, Jack O’Brien) est un des nombreux intertextes du dernier film de Malick, non seulement dans sa dimension pédagogique (il faut louer Dieu peu importe qu’il donne ou reprenne, car son plan nous dépasse), mais tout autant dans la dimension poétique des images qu’il convoque 1 . Ceci est particulièrement vrai du 38e chapitre du Livre (que cite Malick), celui dans lequel, après les interminables litanies de Job et les interventions de ses amis, Dieu décide — enfin — d’interpeller son pauvre et humble serviteur « du cœur de la tempête ». Dieu procède à expliquer son œuvre, énumère tout ce qu’il a créé et tout ce sur quoi il domine, depuis la fondation de la terre (« Qui a fixé ses dimensions, le sais-tu bien ? Et qui l’a mesurée en tirant le cordeau ? Sur quel socle s’appuient les piliers qui la portent ? », Job, 38, 5-7), de la mer (« Qui a fermé la porte aux flots de l’océan, quand il sortait en jaillissant des profondeurs ? », 38, 8), de la lumière (« Sais-tu de quel côté habite la lumière, à quelle adresse on peut trouver l’obscurité ? » 38, 19), et jusqu’au règne animal (le lionceau, l’âne, l’hippopotame, le crocodile, que Malick remplacera par quelques méduses, monstres marins et autres sympathiques dinosaures).

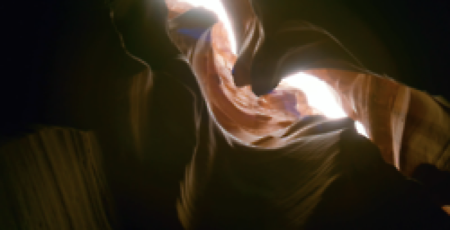

The Tree of Life paraît par moments comme une tentative, modeste, de se mesurer aux splendeurs que recèle ce texte biblique, d’offrir une traduction visuelle et sonore de cette humilité requise devant la grandeur, le mystère et la beauté des choses : « As-tu désigné à l’aurore son poste, pour lui faire saisir la terre par les bords […] ? La terre prend alors une teinte rosée / comme l’argile où l’on appose les cachets, / et toute la nature en paraît habillée. » (Job, 38, 12-14) « T’es tu déjà rendu aux sources de la mer et as-tu exploré le fond de l’océan ? La porte de la Mort t’a-t-elle été montrée, / as-tu vu cette entrée du royaume des ombres ? / T’es-tu fait une idée des dimensions du monde ? » (38, 16-18) « Qui a tracé au ciel un passage à la pluie ? » (25), « Qui est assez expert pour compter les nuages et pour vider les cruches d’eau qui sont au ciel, quand le sol devient dur comme un bloc de métal ? » (38). Comment ne pas y voir, comme émanant des versets, les paysages de The Tree of Life, ces fonds marins, ces aubes rosées, ces chutes d’eau, ces vapeurs volcaniques, ces portes ouvrant sur des canyons d’argiles (Death Valley ?), ces plages de glace ?

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

Une manière de lire The Tree of Life serait à travers la morale du Livre de Job. Que valent en effet les peines de Job (un troupeau décimé, des enfants tués, une méchante maladie de peau) devant l’ordre divin, qu’est-il donné aux hommes de savoir, de posséder, devant les possibilités de Dieu ? La mort d’un fils, d’un frère — mais la vie d’un homme, tout court — peut-elle se mesurer à l’échelle de la création ? Mais Malick ne fait que poser la question, ne cherchant pas à y répondre ou à réconcilier ces deux pôles de son film, si ce n’est qu’en montrant que les deux permettent de faire se succéder des événements de beauté, que les deux requièrent d’être attentif à leur venue sur terre, leur toujours singulière nouveauté. Le reste n’est que jeu d’échelle et problème de cinéma.

++++

Le verset cité dit : « Where were you when I laid the earth’s foundation? » et pointe en cela vers une absence fondamentale — qui aurait pu assister à la création sinon le créateur ? C’est depuis le lieu de cette absence que Malick se pose, se poste, non pour se substituer au démiurge, mais pour essayer d’imaginer… d’imaginer quoi ? À quoi aurait ressemblé la genèse du monde si lui et son équipe avaient été engagés pour la filmer.

En quelques plans, qui brillent par des ellipses de dizaines de milliers d’année, on passe souplement des amibes aux méduses, des dinosaures à la période glaciaire, et avec le même souffle, la même application, Malick tente de retrouver les pointes de temps qui ont fondé la vie d’un jeune homme (sa propre vie peut-être), grandi à Waco au Texas. The Tree of life est au fond un grand roman de formation, qui fait se rejoindre la formation de la terre (et de la possibilité de la vie sur terre) et la formation d’un individu, à cette différence que c’est moins l’apprentissage qui importe — qui aura appris quoi, au bout du film ? — que la manière dont sont appelés à s’enchaîner des instants privilégiés (même s’ils sont banals). Chacune de ces étapes (l’apparition d’un brachiosaure, échoué sur la mer, la naissance d’un petit frère, endormi dans son landeau blanc ; l’irruption d’un volcan, un premier frisson sexuel), est traité comme le surgissement de quelque chose de nouveau. C’est peut-être ce que Bergson appelait « la création continue d’imprévisible nouveauté qui semble se poursuivre dans l’univers» 2 . Sur ce point, il est intéressant de savoir que Malick a déployé des efforts colossaux, dans les scènes d’effets spéciaux, pour générer cet imprévisible, cette irrégularité, cet aléatoire. Douglas Trumbull, qui a collaboré avec Malick pour nombres de scènes astrophysiques, explique : « With computer graphics everything is based on some algorithm and there’s often a predictability to it […] Terry and I wanted randomness and irregularity that seemed truly natural. » (dans Dennis Lim, « Pursuing imperfection in Malick’s Eden », New York Times, 16 mai 2011) ]]. »

Vu de la sorte, et en suivant une autre intuition de Bergson, il n’y aurait pas de différence de nature mais seulement de degré entre la création du monde et les premières années de la vie d’un jeune texan. C’est fort de cette conviction que Malick parvient à nous faire découvrir « par delà la fixité et la monotonie qu’y apercevaient d’abord nos sens hypnotisés par la constance de nos besoins, la nouveauté sans cesse renaissante, la mouvante originalité des choses. [À] la grande œuvre de création qui est à l’origine et qui se poursuit sous yeux nous nous sentons participer, créateurs de nous-mêmes 3 . »

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

++++

« Sais-tu de quel côté habite la lumière, à quelle adresse on peut trouver l’obscurité ? » (Job 38, 19)Cette phrase du Livre de Job aurait pu, tout comme celle précédemment citée, servir d’incipit à The Tree of Life, comme si le film ne serait autre chose qu’une longue, patiente et amoureuse recherche de la lumière. En tombant sur ce verset dans le Livre de Job, on se rappelle ce moment magnifique, dans le film, dans lequel la mère pointe un coin du ciel, en direction du soleil, et dit à son fils : « This is where god lives. » Sur ces mots, Malick enfile une série de plans inspirés par la musique qui s’emporte, où l’eau se mêle à la lumière, l’obscurité à la clarté, où l’on enregistre les jeux des enfants dans le jardin ou dans la chambre, sous les draps avec des lampes de poche, comme s’il ne s’agissait que de suivre la lumière et ses variations pour faire naître des sensations.

Pour jouir pleinement, et se perdre avec joie dans ce film, le meilleur conseil serait peut-être : « Just follow the light ». C’est le conseil que donnait souvent Stan Brakhage, avant de montrer un de ses films (c’est ce que font les tournesols qui apparaissent, ce n’est sans doute pas un hasard, à la toute fin du film). C’est la seule vérité du cinéma, en tout cas de la poésie de ce film-ci : « Light moving in time » pour reprendre l’expression de Metaphors on Vision de Brakhage. Et on se surprend à se demander si, n’eut été que le titre était déjà pris, The Tree of Life ne se serait pas appelé The Text of Light 4 .

Si la lumière se donne dans le temps (le monde phénoménal, c’est de la durée-lumière), on nous rappelle aussi qu’elle existe à travers le temps (Fiat Lux est le premier mot du monde, le premier plan du film) et que c’est grâce au temps que du nouveau, que toute nouveauté (« mouvante originalité des choses ») surgit. C’est peut-être ce qui frappe le plus devant les fameux plans de l’ère paléolithique de The Tree of Life : d’y retrouver une même lumière qui caresse les arbres, la même lumière qui épousera, plus loin, les draps de mousselines de la maison familiale, au Texas, mieux, un même plan, en contre-plongée, filmant de très hauts arbres depuis le sol, élançant leurs troncs à la verticale vers le firmament ensoleillé, plan qui se trouve, à l’identique, dans The New World.

Il en va de même de l’un de ces plans « archétypaux » de Malick, celui d’une main caressant des épis de blés. Ce plan se retrouve non seulement au sein du même film (Jack jeune, Jack plus vieux), mais d’un film à l’autre (c’est un geste que l’on retrouve systématiquement depuis Days of Heaven). C’est un geste qui est peut-être aussi important pour Malick parce qu’il est la plus juste approximation poétique d’une main qui touche la lumière.

Ce geste m’a toujours paru comme l’image du montage malickien : un montage tactile qui passe, en les caressant délicatement, d’une variation de lumière à une autre.

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

The tree of Life, Terrence Malick, 2011.

++++

Le mot « experiment » est prononcé à deux reprises dans The Tree of Life, dans des contextes diégétiques très différents.

Jack (Sean Penn) est dans sa tour d’ivoire et discute avec un collègue qui lui parle de son mariage qui s’effondre, de sa femme qui voudrait revenir, mais, rien n’y fait, il ne veut rien entendre.

« Stories were told…

-What are you gonna do now ? demande Jack.

Experiment, répond le collègue. »

Une bande d’enfants ont ligoté une grenouille à un pétard qu’ils envoient fuser dans le ciel.

« It was an experiment ! », s’écrie un des jeunes, trépignant de joie.

Il semble difficile, à première vue, de tirer grand chose de cette coïncidence sémantique, de ces deux occurrences du mot, qui surviennent à une heure et demi d’intervalle. Peu de lien — à part celui qui se tisse dans ma tête et que je tente d’expliquer avec ces phrases — entre le désir d’exploration sexuel d’un baby boomer et l’expédition d’une grenouille dans l’espace (alors qu’il existe bien d’autres vases communicants entre les espaces-temps qui se croisent dans ce film). Or, que le choix du mot experiment relève du hasard ou pas, ce qui m’intéresse c’est la brèche que ce mot a provoqué rétrospectivement sur ma lecture du film, et qui m’a permis de rassembler une série d’éléments disparates sous une même figure tutélaire, un même mot, une même pratique.

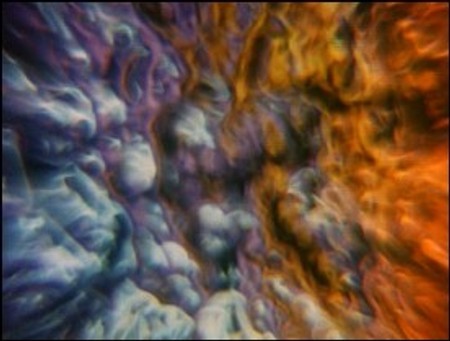

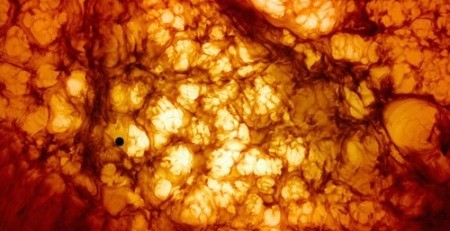

Ce mot évoque la dimension proprement « expérimentale » du film, dans les deux sens du terme. Il rappelle, d’une part, les années d’expérimentations (proprement scientifiques) qui ont présidé à sa réalisation et qui ont mobilisé des techniques de captation astrophysiques de pointe, mais aussi des moyens artisanaux beaucoup plus modestes. Malick est parvenu à convaincre Trumbell (qui n’avait pas collaboré à un film depuis Blade Runner !) à mettre sur pied un petit laboratoire à Austin, au Texas, où ils ont réalisé une série d’expérimentations, comme des apprentis chimistes (voire des alchimistes), avec leurs éprouvettes et leurs mélanges de teintures, filmant à haute vitesse des mélanges de solutions aqueuses (retravaillées dans un deuxième temps par ordinateur), pour retrouver l’étrange coloris, le mouvement vaporeux, les nébulosités vagues des formations interstellaires 5 .

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

Image prise par le télescope Hubble, 2010.

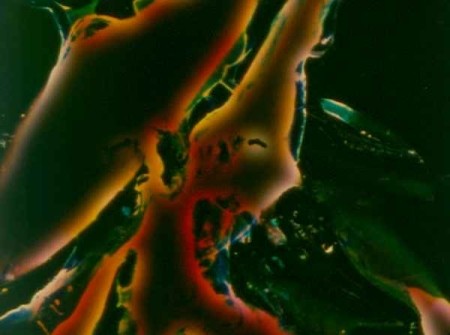

Ces images sont parmi les plus émouvantes que le cinéma de fiction américain a générées depuis une éternité, oscillant entre la splendeur du monde supraterrestre et le design divin d’un aquarelliste fou. Elles trouvent leur source à l’exact point de jonction entre l’univers du cinéma expérimental et celui du télescope Hubble : expression de l’immensité de l’univers (et accessoirement des moyens mis à la disposition de Malick), mais resplendissant de l’éclat et de la modestie de la fabrication artisanale, microscopique, à l’origine de leur conception. Ces plans font penser aux explorations lumineuses de Jim Davis (brillant cinéaste expérimental, mort en 1974, à qui Brakhage dédiait The Text of Light) ; aux charmants lavis colorés de Jordan Belson, dont le cinéma cosmique, carrément psychédélique, possède nombre d’affinités, du point de vue de la confection comme de l’imaginaire, avec ces images de Malick. On pense enfin aux films peints à la main de Brakhage lui-même (à condition de les ralentir à l’extrême ou de faire défiler lentement la pellicule entre les doigts), depuis les premières incursions dans son cinéma, notamment dans l’immense poème cosmogonique Dog Star Man (1959) (où comme dans The Tree of Life la trajectoire d’une conscience et la création du monde sont mises en parallèle) ou encore Thigh Line Lyre Triangular (1961) (sur la naissance de son deuxième enfant), jusqu’aux grandes œuvres tardives comme The Dante Quartet (1987), Chartres Series (1994), Panels for the Walls of Heaven (2003), Persian Series (1999-2001), etc.

Samadhi, Jordan Belson, 1967.

Coupling, Stan Brakhage, 1999. (source: Fred Camper)

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

Il y aurait sans doute une belle étude (un article, un mémoire, une thèse) à faire sur les ponts qui rattachent Malick et Brakhage, particulièrement évidents dans ce film, et même si ce n’est pas le lieu ici d’en faire un exposé exhaustif, j’improvise quelques pistes de réflexions : la question de Dieu et de l’imaginaire religieux, y compris les vitraux des églises, dont on sait quel rôle ils ont joué pour Brakhage (le choc de la Cathédrale de Chartres), et quel rôle ils jouent dans The Tree of Life (cette magnifique image d’une coupole vitrée, en spirale colorée, dont la forme et l’angle de prise de vue rappellent les arbres, les grottes souterraines également aperçues dans le film, signalant un monde de correspondances entre la nature et la culture, etc.) ; la tension entre le monde matériel et spirituel ; une ontologie expérimentale de la lumière ; un refus de la fixité ; le surgissement du nouveau (pour un œil qui perçoit), la nécessité d’un réapprentissage de la perception, le postulat d’un monde édénique disponible à un œil vierge (celui de l’enfant, du poète), qui saurait saisir le monde avant sa subordination au langage ; une esthétique de la défamiliarisation, de la fragmentation, un dérèglement des sens qui se traduit en autant d’irruptions lyriques, des jaillissements de couleurs, etc.

Chartres Series, Stan Brakhage, 1994.

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

Si des parallèles peuvent être faits avec d’autres cinéastes expérimentaux — je pense aux films émerveillés de Nathaniel Dorsky, Robert Beavers, aux épiphanies mémorielles de Jonas Mekas — peut-être que les affinités sont tout à la fois plus directes et plus affichées du côté de Brakhage, à commencer par les influences littéraires et philosophiques. Car il est clair que l’œuvre des deux hommes est particulièrement imprégnée de la pensée des transcendantalistes américains, en partant d’Emerson et Thoreau jusqu’aux poètes qui en sont les héritiers, Charles Olsen, Gertrud Stein, etc. 6 et qu’un même appel à recouvrer un regard neuf sur le monde et les choses s’y fait sentir, fruit d’un travail sur le langage, d’un effort de défamiliarisation, d’une confiance en l’intuition et la création individuelle, d’une quête spirituelle qui passe par une expérience radicale du monde physique qui, comme pour Bergson, est « création continue d’imprévisible nouveauté ».

Aucun cinéaste, plus que Brakhage, n’aura été aussi attentif au phénomène de la perception visuelle (interne et externe, onirique, imaginaire, subjective et objective, anthropologique, culturelle, cognitive, etc.). Toute son œuvre est une vaste entreprise documentaire pour tenter d’analyser et de représenter sa propre vision (mais aussi celle de son époque, ses mutations au contact de la télévision, des chocs nerveux, de la maladie), et transformer la nôtre en retour. Nul, autant que Brakhage, ne se sera penché sur la perception intra-utérine, les premières visions de l’enfant, la vision subjective à des moments de crise ou de joie (douleur physique, jouissance sexuelle), ou n’a tenté d’évoquer visuellement ses propres aperceptions d’objets esthétiques (un texte littéraire, la calligraphie chinoise ou les miniatures persanes, la création du monde, etc.). De ce point de vue, et en observant dans le détail The Tree of Life, on repérera sans peine, pour qui est un peu familier de l’œuvre de Brakhage, un grand nombre de références, qui signalent un hommage de la part de Malick à cet immense poète de la lumière et de la vision, comme une manière — un peu comme le Livre de Job — de dialoguer et de cheminer avec son intelligence, de se laisser éclairer par sa grâce 7 http://articles.chicagotribune.com/2003-04-18/entertainment/0304180293_1_stan-brakhage-10-day-festival-chicago-cultural-center][/url] du Chicago Tribune. ]].

Commingled Containers, Stan Brakhage, 1997.

Prelude: Dog Star Man, Stan Brakhage, 1962.

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

« When did you first touch my heart. » La scène montre le couple O’Brien, nouvellement marié, se pourchassant de pièce en pièce alors que valsent autour d’eux des pans de lumière en mouvement. De ce jeu de cache-cache naîtra — à la faveur de quelques ellipses et un peu d’imagination — leur premier né. À peine voilé, on pourrait reconnaître ici une allusion à Wedlock House: An Intercourse (1959) dans lequel le couple Brakhage, nouvellement marié, apparaît à travers des séries de mouvements de lumière qui découpent fugitivement leurs corps, leurs visages dans le cadre, tandis qu’ils entrent et sortent du plan, font l’amour, fument des cigarettes, se cachent derrière des rideaux, des pans de fenêtres, rient et s’aiment. Au fil du film on pourrait repérer toute une série d’autres références à l’œuvre de Brakhage (dans ce film, repérer une allusion revient à tirer sur un fil qui dévide le reste de la pelote) : la naissance de l’enfant (Window Water Baby Moving, 1958), les premiers pas du nouveau-né capté subjectivement depuis l’herbe, les flares provoqués par l’aspersion d’un arrosoir qui rencontre des rayons de soleil, des plans de foire (Anticipation of the night, 1958), la vision intra-utérine et l’apprentissage du monde (Scenes from Under Childhood, 1970), et tous les plans, déjà cités, qui évoquent une genèse poétique du monde (notamment Dog Star Man).

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

Anticipation of the Night, Brakhage, 1958. (source: Fred Camper)

Réapprendre à voir, retrouver la sensation du monde (comme je l’écrivais il y a quelques années à propos de The New World), assister et témoigner du choc d’une nouveauté continuelle qui ne demande qu’à être captée par un regard attentif : il est légitime de croire que la leçon de Brakhage — qui aura été l’œuvre de sa propre vie — se trouve dans The Tree of Life répercutée, reprise et traduite dans la langue propre de Malick. Il en conserve le souvenir et en porte l’amour.

++++

L’une des choses les plus remarquables, dans The Tree of Life, sont ces accumulations de détails, de fragments qui évoquent le retour fulgurant du souvenir au moment de son apparition dans la conscience, avant qu’il ne disparaisse à nouveau. Il s’agit d’une des marques du récit malickien qui, tout en ne renonçant pas à la fiction et à la narrativité (voire au star-system, aux grands moyens de production), conçoit l’enchaînement de ses plans en suivant davantage une logique des attractions, parataxique, que strictement causale. Il compose la trame de ses films — comme nombre de grands cinéastes — en juxtaposant des sensations, plutôt qu’en visant la stricte coordination des actions 8 Aussi, pour cette raison — et c’était déjà le cas dans The New World — tout va très vite dans ce film : le monde est créé le temps d’une bobine ; et c’est aussi le temps requis pour qu’un enfant soit conçu, naisse, apprenne à marcher, s’émerveiller, lire, faire des mauvais coups, trouver telle voisine charmante.

Le déroulement se fait en suivant des instants privilégiés, sensationnels ou parfois extrêmement banals, je le disais, tel qu’il est strictement impossible — comme dans les films de Brakhage — de recomposer l’ordre dans lequel se sont succédés leur surgissement, et ce n’est souvent qu’après-coup que le thème d’une série — la naissance de la haine envers le père, la féérie entourant la mère, l’apparition du désir sexuel —apparaît. Ces plans pincés au réel (des « pointes de présent » qui se mêlent à des « nappes de passé » pour reprendre les termes de Deleuze), comme les notes d’un pizzicato au violon, créent la trame d’une vie, dans un respect scrupuleux des âges qui s’y succèdent : depuis l’osmose avec le corps maternel, les premiers pas, la naissance de soi dans le reflet d’un miroir, la première crise de jalousie, l’apprentissage de l’appartenance des objets, le langage, la lecture, etc. Mais cette trame de vie est aussi ponctuée de déchirures singulières, de pointes douloureuses qui sont la marque d’une surprise, d’un effroi, d’autant plus vifs que le regard et la conscience peinent à bien les cerner, tant le film — et l’inconscient du personnage dont les souvenirs refluent — ont tôt fait de les ravaler 9

Ces plans, on n’est souvent même pas sûrs de les avoir vus, et c’est tout juste si on saurait en décrire la nature. J’en retrouve les impressions griffonnées et laconiques dans un petit cahier qui m’accompagne lors des visionnements : crise d’épilepsie, chiens qui aboient, masque de lapin / Halloween, homme handicapé, prisonnier-nez-croûte, geste christique de la mère qui donne à boire, peau brûlée de l’enfant (reviendra plusieurs fois), clown-cigare-tombe à l’eau, chien brun, sang dans le poil, près d’un ruisseau, etc.

Ces plans — dont l’énumération ici évoquera je l’espère chez celui qui a vu le film des images, au mieux, des sensations précises, au pire, me fera passer pour fou —, sont autant d’entailles violentes, des plans « obtus », qui marquent précisément parce qu’ils sont saisis, captés, saisis au vol — et tout dans ce film est saisi au vol — à l’instant où s’imprime le choc de leur apparition.

Crise d’épilepsie, celle d’un homme, aperçu, en flou, allongé, tremblant, aidé par d’autres hommes, cependant que la mère entraîne son enfant loin du lieu de la crise (tout s’est passé si vite) ; deux chiens qui aboient, l’aboiement de l’un succédant à un autre, comme si la mémoire avait télescopé et fondu deux événements (juste le temps de voir la peur se dessiner sur le visage de l’enfant) ; un masque de lapin au large sourire surgi au centre de l’image, un soir d’Halloween, fait de lampions, de citrouilles et d’agitations dans les rues (images qui renvoient à tout le registre du forain dans le film, de ce terrifiant clown au cigare, etc.). De nombreuses séquences dans la ville apparaissent également sous le signe de l’étrangeté, du choc : un homme handicapé, dont la démarche claudicante correspond à celle que, moqueurs, les deux enfants avaient adoptés quelques instants auparavant (naissance de la culpabilité) ; des détenus menottés, l’un d’eux avec une vaste croute sur le nez, un autre très maigre, auquel la mère donne à boire, autant d’images qui font du milieu urbain un lieu violent, déréglé (et qui font de la mère une figure de Sainte-Vierge, à tout le moins, qui corrobore sa nature mythologique, qui amalgame la fée des champs, la nymphe de la forêt, la princesse des contes et les Saintes de la Renaissance). C’est aussi l’image de cet enfant dont la peau de la nuque et jusqu’à une partie de la tête — il lui manque des cheveux — ont été brûlées après que sa maison familiale soit passée au feu (c’est ce que l’on entrevoit). L’enfant est vu à quelques reprises, filmé de trois-quarts, sous l’œil perplexe, fasciné et troublé de Jack. Cette image de chair brûlée renvoie à une autre, très étrange, laissée sans explication, de ce chien brun-beige, se trimballant près d’un ruisseau avec une tache de sang coagulée dans le poil, près de la queue. Outre de nous rappeler que les chiens sont très nombreux dans ce film et qu’ils sont complices des jeux des enfants et de leurs promenades, cette image, et il y en a quantité d’autres, fonctionne, au fond, à la manière du film lui-même : impression fugitive, subjective (deux personnes ne remarqueront pas nécessairement les mêmes choses). Dès lors, la réminiscence, pour le spectateur comme pour le cinéaste, consiste à retirer cette pointe fine qui s’est glissée dans la mémoire et espérer en conserver la force de pénétration.

++++

Un ami projectionniste à Ex-Centris me racontait que chaque copie du film venait avec des spécifications précises, rédigées par Malick lui-même, sur le volume, le ratio, le calibrage de l’image, maniaquerie qu’il partageait avec Kubrick. Est-ce le cas pour les copies numériques comme les copies pellicule ? Sans doute, faut croire. Mais la question nous rappelle que le film marquera une date pour cette raison aussi. Sa sortie coïncide avec ce qui semble se profiler comme une disparition quasi-généralisée de la projection en pellicule dans les salles commerciales (« tu te rappelles, c’est l’été où est sorti The Tree of Life… »). Il témoigne, à sa manière, et contre son gré peut-être, de son temps.

Le film a été tourné en argentique et en numérique, mélangeant formats de pellicule (35mm, 65mm) et variétés de caméras numériques (la Phantom HD Gold, Red One, Dalsa Evolution) et a été projeté, selon les cas, en 35mm ou en 2k. Pour avoir vu les deux types de projection, on ne peut s’empêcher de penser que ce film a été conçu pour être projeté en pellicule (mais il aurait été trop périlleux pour Malick d’exiger dans l’état des salles actuelles une sortie uniquement en 35mm). Et ce n’est pas de la nostalgie ni un attachement fétichiste. Outre quelques « glitchs » numériques (la version 2k que j’ai pu voir était autrement très digne), la principale distinction entre les deux expériences reposait sur un détail infime, mais pourtant fondamental. Il s’agit du fait, tout bête, que la deuxième et la troisième bobine du film (2 × 20 min., approximativement, donc à partir de le 20e min. jusqu’à la 40e, puis de la 40e min. à la 60e min.) contenaient respectivement la création du monde (jusqu’à l’époque glaciaire) et l’évolution du petit Jack, de sa naissance jusqu’au tout début de son adolescence. Cette équivalence structurelle, narrative, entre les deux blocs de « formation de la vie » (les deux arbres de la vie, les deux socles sur lesquels le reste de la vie se fondra, c’est le sens du titre), est en fait carrément inscrite dans la matérialité même de la projection du film. Il me semble impossible que Malick n’y ai pas pensé tant la coupure, à chaque fois, est clairement marquée (aucune trace de cela, bien entendu, dans la version numérique).

Si ce film nous fait la démonstration que le cinéma peut faire coexister des temporalités extrêmement éloignées, faire s’entrechoquer dans un même Eden les générations, l’Ancien et le nouveau, le passé, le présent, le futur, il est intéressant de constater qu’il est aussi apparu, sur nos écrans, au sommet de cette crête qui sépare deux âges du cinéma, deux relations au temps et à la matière qui coexistaient encore, dans la même petite ville d’Amérique.

++++

En relisant depuis le début ces quelques notes, je me plais à imaginer et énumérer les différentes grilles philosophiques et théoriques à partir desquelles il eut été possible de lire ce film : la psychanalyse (tout y est, à la fois pour les freudiens [fétichisme, acte manqué, peur de la castration], les jungiens [toutes les figures archétypales, notamment incarnées par la mère], les lacaniens [c’est la fête : stade du miroir, imaginaire (mère)/symbolique(père)/réel (univers)]), la philosophie d’Heidegger (l’être-pour-la-mort, l’angoisse métaphysique comme ouverture du Dasein), la phénoménologie merleau-pontienne (la relation entre le corps, l’œil et l’esprit), le réalisme bazinien, le réalisme cavellien, le panthéisme, le soufisme, le christianisme (sous toutes ses déclinaisons), le New Age, le Romantisme allemand, le créationnisme tout autant que le darwinisme, la philosophie de Gilles Deleuze (difficile de trouver plus bel exemple d’une « image-cristal »), la théorie du « paratactic montage » de Bordwell, la critique féministe, le transcendantalisme américain, la sociocritique, la sémio-pragmatique, la sémiologie, l’analyse figurale, la critique de la réception (réaction des publics, stratégies de promotion, malaise de la critique), l’analyse des médias, etc.

++++

Le propre des grands films, c’est un poncif, est d’être inépuisables. Aussi, je me rends compte que ces quelques notes n’ont encore, presque, rien dit du film, à peine. Ni du jeu des acteurs, particulièrement des enfants, de l’importance de l’eau (j’aurais voulu comparer les scènes de baignade dans ce film et celles dans Lumière silencieuse de Reygadas), des dinosaures, de la famille et du rapport au père, de la nature et de la grâce, du rapport de Malick à l’histoire états-unienne, de la dimension fantastique et féérique qui travaille en filigrane l’ensemble du film, de la séquence finale qui, plutôt que d’être analysée comme une vie (fantasmée) après la mort, gagne à être perçu comme ce lieu où viennent se rencontrer, comme dans le film, les différents âges du monde et de la vie (à la lettre, il s’agit d’une « plage de montage »), etc.

Mais peut-être est-ce aussi un des bonheurs de ce film (avant qu’il n’existe à notre portée, en DVD), que d’avoir laissé en nous des impressions aussi fortes, et d’une nature si particulière, que chaque image en évoque d’autres, que chaque piste en ouvre de nouvelles. Le bonheur, c’est de replonger dans sa mémoire aussitôt que l’on se plaît à y repenser, c’est en faire défiler un moment, tenter de recomposer un segment, s’imprégner de ses évocations et suivre au hasard les voies du ressouvenir, à la rencontre à chaque fois différente d’un nouveau contour, d’un nouveau détail, d’un angle encore inaperçu, et assister, à chaque fois et pour soi, à la naissance de quelque chose de neuf, de nouveau, à nouveau.

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011.

Notes

- Je dirai comme Kierkegaard dans La reprise : « Vous avez bien lu Job ? Lisez-le, encore et toujours. » Malick, de toute évidence, l’a lu et relu. ↩

- Henri Bergson, « Le possible et le réel » (1930), dans La pensée et le mouvant, Paris, Presses universitaires de France, 1966, p. 99 ↩

- Ibid, p. 116. ↩

- The Text of Light est le titre d’un film de Brakhage réalisé en 1974 ↩

- Idem. ↩

- Cette idée m’a toujours semblé plus féconde que de répéter — ce qui est franchement devenu un lieu commun depuis que Cavell en a émis timidement l’idée — que nous devrions nécessairement lire Malick, traducteur de L’essence de la raison, à la lumière de la philosophie de Heidegger. Sur la question de l’influence de Emerson et du courant transcendantaliste sur le cinéma d’avant-garde américain, on lira le très beau livre de P.A. Sitney, Eyes Upside Down. Visionary filmmakers and the heritage of Emerson, Oxford, Oxford Univ. Press, 2008. ↩

- Il est difficile de valider avec certitude cet hommage (et cela ne changerait pas grand-chose à l’idée que je défends ici). Sans avoir fait un tour complet de la littérature, on sait seulement que Malick a rendu un hommage à Brakhage, au moment de son décès, lors d’une remise d’un diplôme honorifique à l’Université de Chicago. Voir [cet article-> [url=http://articles.chicagotribune.com/2003-04-18/entertainment/0304180293_1_stan-brakhage-10-day-festival-chicago-cultural-center ↩

- On dirait, en suivant Jacques Rancière (voir La fable cinématographique, Paris, Seuil, 2001), que son cinéma puise à la fois dans le régime esthétique des arts, apparu avec le Romantisme allemand, et le régime imitatif, fondé sur la fable aristotélicienne et l’enchaînement régulé des actions. ↩

- À plusieurs moments, on se surprend à penser aux évocations de Jean Louis Schefer, dans L’homme ordinaire du cinéma (Paris, Cahiers du cinéma, 1980), d’une perception primitive, obsédée, fiévreuse, fugitive, d’un monde des images d’avant le langage. ↩