Des retours à la maison impossibles

« Impossible Trips Back Home The Films of Louise Bourque » est tiré de l’ouvrage Imprints : The Films of Louise Bourque, Stephen Broomer and Clint Enns (dirs.), CFI, Ottawa, 2021, p. 9-14. L’article fut publié initialement dans le catalogue du festival Images (Toronto, Images Festival, 2009, p. 41-43). Traduit de l’anglais par André Habib et Maude Trottier. Merci à Michael Sicinski, Clint Enns et Stephen Broomer de nous avoir permis de le traduire et de le reproduire dans le cadre de ce dossier.

Going Back Home (2000)

Outre les textures variées inhérentes à la décomposition et à l’usure de la pellicule, outre les élans fracturés de la douleur, les teintes saturées résultant de la coloration et de l’exposition de la pellicule sans caméra, l’aspect le plus reconnaissable du cinéma de Louise Bourque, ou l’image iconique à laquelle elle revient sans cesse, est la maison. Les maisons chez Bourque revêtent une complexité précisément parce que l’artiste les adosse — ou les situe au sein d’un espace liminaire, hétérogène — sur l’iconographie de la sphère domestique. Elles planent ainsi au-dessus de la représentation, comme dans une tombée de nuit. Mais puisque les films de Bourque impliquent généralement des images trouvées qui sont ensuite soumises à des processus de composition et à des manipulations tactiles, l’image de la maison n’y apparaît, en revanche, jamais directement. Nous savons toutefois par l’entremise de ce que Bourque dit de son travail, ou parfois par de brèves mentions que l’on retrouve dans ses génériques, que ses films font appel aux films de famille de son enfance, qu’ils en explorent les résonances poétiques et tout le poids des émotions enfouies.

La familiarité avec l’histoire personnelle de Bourque n’est néanmoins en aucun cas nécessaire pour apprécier son œuvre. Il ne s’agit pas de films ésotériques, et il me semble que posséder des détails trop précis sur ce que représente la maison familiale aux yeux de l’artiste ne ferait qu’appauvrir la richesse de ses films. Il faut aussi voir que cette maison, cette façade, nous maintient en dehors, sur le seuil de la représentation. Après The People in the House (1994) — un de ses premiers films, aux accents lynchéens, qui explore pendant vingt-deux minutes l’espace architectural et psychologique de la maison — Bourque nous met dehors, et pour pratiquement le reste de sa carrière. La « maison » est maintenant fermée.

The People in the House (1994)

Nous parlons d’une zone où il ne s’agit pas seulement d’accéder à nos propres attachements viscéraux, stimulés par l’iconicité en jeu dans les films ; mais où porter attention à la façon dont Bourque active une dialectique sociale qui déborde le désir individuel et la nostalgie. Car après tout, l’intérieur de cette maison, c’est la sphère domestique, c’est-à-dire là où historiquement des codes de genre sont appris et transmis (ou, souhaitons-le, subvertis) ; où des relations de pouvoirs sont naturalisées (ou déstabilisées) ; où le désir s’implante dans la psyché à travers le psychodrame freudien (ou est court-circuité de façon inattendue). Mais hormis les quelques lueurs du film Fissures de 1999, aucune œuvre ultérieure ne nous permet de pénétrer à l’intérieur de la maison de Bourque. Ce ne sont pas des films qui parlent de « maison » home.

Plutôt, la majorité des films de Bourque — L’éclat de mal/The Bleeding Heart of It (2005), Going Back Home (2000), Fissures, et de façon plus significative encore, Imprint (1997) — font de l’espace extérieur du domicile une frontière physique et conceptuelle entre la sphère publique et la sphère privée. Ces films renvoient aux souvenirs émotionnels d’une enfance collective, à des modes d’enregistrement obsolètes, aux promesses de banlieue trahies, qui sont autant d’indicateurs générationnels. Notre réception est informée par nos propres histoires personnelles, mais est aussi tributaire des héritages sociaux et historiques que les films représentent.

Fissures (1999)

Certains de ces héritages sont assez généraux, pensons à la question du genre. Tout au long de l’œuvre de Bourque, incluant son admirable et incriminant Self Portrait Post Mortem (2002), nous voyons des filles et des femmes apprendre à se comporter devant l’objectif de la caméra, en particulier celle que manie le père. Dans Fissures, par exemple, l’éventail d’effets réalisés par le travail de rephotographie de la pellicule, triturée, déraillant hors du cadre, entre formellement en correspondance avec les jeux subtils de séduction et de cache-cache auxquels s’amusent les personnages des films de famille, dans l’œil de la caméra. Fissures est une brève, mais captivante articulation et désarticulation de l’espace profilmique (en l’occurrence, la sphère domestique du film amateur), où la pellicule emplit tout le champ de l’image, avec son mouvement torsadé à travers l’axe du Z, la ligne du cadre, les perforations, etc. À certains égards, Fissures peut ressembler aux travaux du cinéaste autrichien néo-structurel Peter Tscherkassky, seulement Bourque fait de la spéléologie, à la recherche de signes et d’émerveillements, dans son propre jardin.

Les façades fenestrées de la maison familiale apparaissent souvent comme une barrière entre une conception sociale de notions telles « la famille », la « domesticité », la « patrie » et la spécificité radicale selon laquelle chaque spectateur se confronte aux films. Ce faisant, il est possible de repérer dans les films de Bourque certaines singularités qui lui sont propres. Cette grande maison, à la fois anonyme et quelque peu imposante, suggère que la grande famille et l’idéologie traditionaliste de la famille-avant-tout pourrait bien avoir encouragé le mouvement d’atomisation suburbaine dont elle émane. Les films de Bourque, surtout en ce qui a trait aux manipulations des couches granuleuses de couleur, de surface et de surimpressions, opèrent en fait sur un plan dramatique, parfois même rhapsodique, qui nous parle de son histoire personnelle.

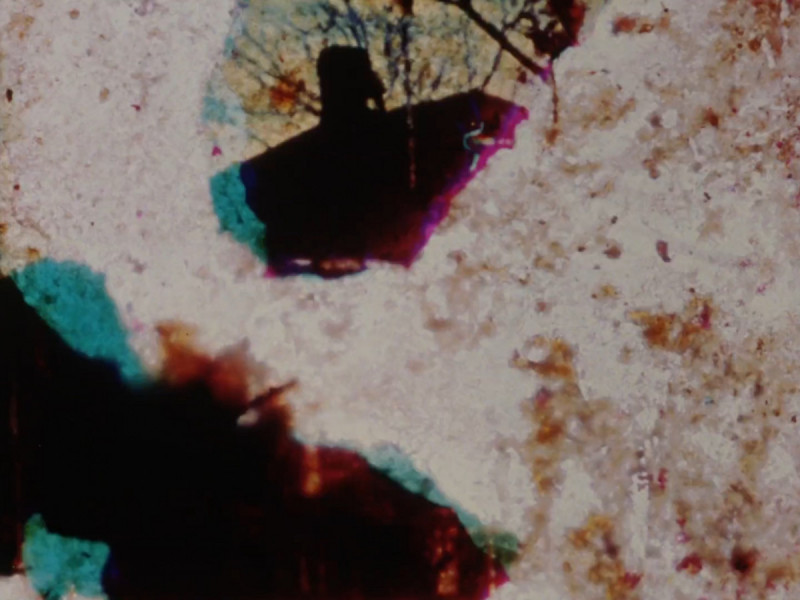

Un film comme L’éclat du mal s’empare de la façade de cette maison et, à travers une série d’altérations picturales, la vivifie, la transforme en corps abîmé. Le processus de base qu’explore Bourque dans ce film consiste à multiplier les couches de couleurs à la tireuse optique. Si sa palette chromatique est très variée, ce qui domine néanmoins est une coagulation marbrée de rouge sang et de meurtrissures bleutées. La peau du film (pour emprunter la formule de Laura U. Marks) y devient une enveloppe fragile, pratiquement une plaie ouverte. Le montage sonore du film, dans lequel on peut entendre la cinéaste raconter un rêve complexe et troublant et où se mêlent esprit de Noël et champs de bataille, accentue la densité de la mémoire corporelle.

L’éclat du mal (2005)

Le traitement que Bourque fait subir à la maison, à son espace même compris comme un site de drame et de trauma, de lutte fragmentaire menée tout à la fois sur le corps personnel (féminin) et sur le corps social, confère à son œuvre un statut unique dans l’histoire du cinéma expérimental canadien. S’il paraissait presque trop facile de tirer quelques généralités à partir des origines acadiennes néo-brunswickoises de la cinéaste, l’artiste a elle-même insisté sur l’impact qu’a eu son éducation religieuse sur son imagerie. En tous les cas, les visions organiques et charnelles de Bourque sont à mille lieues des courants dominants de la production expérimentale canadienne-anglaise — le jazz visuel chic de Norman McLaren, le style paranoïaque d’Arthur Lipsett, le conceptualisme cérébral de Michael Snow, l’élégance ironique de David Rimmer ou les cosmologies hésitantes de Jack Chambers.

Dans ses premiers films comme_ Just Words_ (1991), une adaptation de Not I _(1972) de Beckett, on peut constater l’influence directe du travail de Joyce Wieland, et en particulier _Pierre Vallières (1972), son traité politique pour lèvres seules. En même temps, l’humour décalé et les jeux de langage de Wieland semblent plutôt étrangers à l’univers de Bourque. À l’instar de certains autres cinéastes expérimentaux québécois (des artistes aussi variés que Vincent Grenier, Donigan Cumming et Sylvie Laliberté viennent à l’esprit), Bourque fusionne la recherche formaliste avec des élans ouvertement psychodramatiques. Il en ressort un expressionnisme retentissant, qui peut sembler dérangeant, comparativement à la tradition plus sage des artistes conceptuels canadiens.

Just Words (1991)

Si une taxinomie peut s’avérer utile pour comprendre ce que « font » les films de Bourque (et bien entendu, c’est une question qui demeure ouverte — les étiquettes sont le pain et le beurre du critique, mais s’avèrent souvent dérisoires, de peu d’intérêt tant pour ceux qui regardent ou réalisent les films), elle se rapporterait à l’identité intersectionnelle de Bourque. Véritable « co-production » cinématographique, Bourque vit et enseigne à Boston depuis des années, et son travail, tout en conservant son lien concret avec l’image de son pays et les circonstances de son héritage acadien, est marqué par l’hybridité et l’éloignement.

D’un côté, cet éloignement spatial et temporel pourrait bien avoir fourni le recul nécessaire et ainsi permettre à Bourque de saisir sa propre histoire géographique comme un matériau de création. Mais son œuvre semble moins liée à une mode ou à un milieu que révélatrice des tendances les plus fructueuses des récentes pratiques de cinéma et vidéo expérimentales. Cette « tendance » (faute d’un meilleur terme) aurait à voir avec un renoncement à un principe d’austérité, à la faveur d’effets explicitement théâtraux. Nous avons avec Bourque un mode cinématographique qui a intériorisé les leçons de Brakhage et des cinéastes structurels, tout en les entraînant dans des directions nouvelles et inattendues. À bien des égards, les travaux de Bourque partagent cette même tendance, ce qui la met en relation avec des cinéastes comme Phil Solomon, Lewis Klahr, Jennifer Todd Reeves, Jeanne Liotta, David Gatten et d’autres qui ont emmené les procédures formelles sur le terrain de l’émotion, de l’évocation et parfois même de l’opératique.

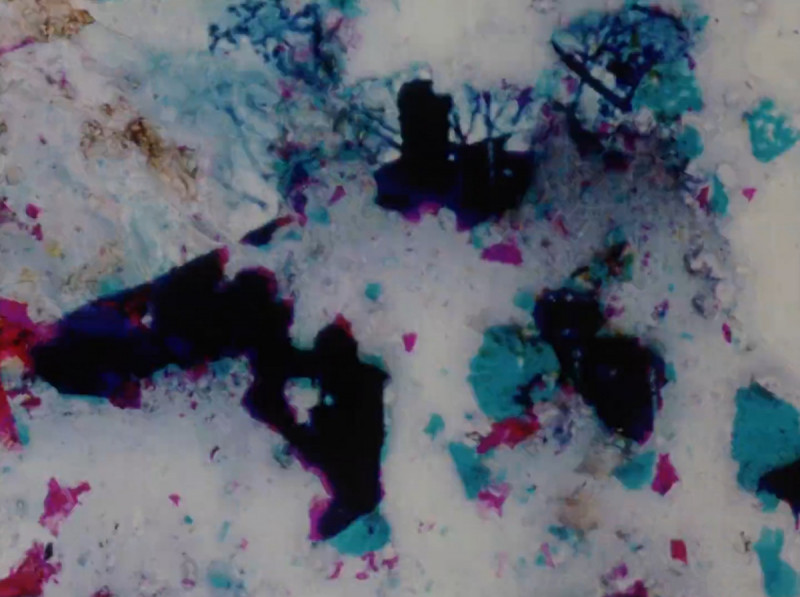

Les films de Bourque sont exigeants dans leur construction, mais ils cherchent avant tout à apparaître en tant que mystère et pure présence, soucieux de vibrer devant vous, tels des diapasons pour l’inconscient. Imprint est à cet égard le plus explicite des films de Bourque et à mon sens l’un des plus simples et des plus accomplis. De nouveau, la façade de la maison est là. Elle vibre et tremble. On peut voir une petite fille à la droite de l’écran courir vers le porche, et une bande de filles agglutinées devant la maison, adoptant une pose familiale. La maison ne les écrase pas, mais leur fait de l’ombre. À partir de cette séquence, Bourque crée une boucle, l’efface, l’imprime en négatif, superpose le positif et le négatif, lui inflige des rayures et des poussières, gratte l’émulsion à l’endroit des fenêtres de la maison, rendant cet espace métaphoriquement « aveugle », œdipianisé.

Imprint (1997)

Le plan de ce film de famille, tourné à la main (par ce que l’on présume être le pater familias), effectue un panoramique vers le haut, puis descend, vire à gauche, à droite, tout autour, cadrant les arbres et le ciel, comme s’il cherchait à détourner son regard du lieu qu’il filme. Mais alors, la caméra revient vers l’arrière, descend et pivote à droite, pour reprendre sa position, encore et encore. La séquence se termine sur un plan moyen de deux enfants, une fille à coup sûr et ce qui ressemble également à une autre fille, à en juger par son chapeau. Puis, coupez. Bourque poinçonne la scène de même que certaines autres et les colle à d’autres passages de la boucle, créant à l’intérieur de la scène un effet d’iris microscopique (et me revient en tête la remarque de Freud à propos des enfants qui se comportent en « petits détectives » devant le monde intime des adultes). Sur la bande-son, on entend le bégaiement d’un disque vinyle rayé — ch-chow, ch-chow —, même si on ne s’en rend compte que dans l’après-coup (au premier visionnement, ce son répétitif s’apparentait au son blanc de la lampe optique, ce qui n’est pas sans rappeler les sons matérialistes des films structuralistes).

Vers le milieu du film, Bourque traite cette fois à la tireuse optique l’image floue de la pellicule originelle s’échappant librement des gonds, se tordant et torsadant sur elle-même, comme c’était le cas dans Fissures. Les lignes du cadre glissent, et l’image entre et sort du cadre. Le mouvement au sein de l’image est dédoublé ou redoublé par l’image de la pellicule, elle-même dans le cadre. Les figures et l’espace se fondent en un ensemble complexe de bleu cobalt, de blanc pur et de noir bombé. Bientôt, des taches de développeur et d’amorce jaune pisseux noient l’image complètement, avant qu’elle ne revienne se réinscrire dans des configurations peintes à la main. À ce stade-ci, Bourque est clairement en train de nous montrer les multiples façons de manipuler, de reconfigurer, de re-présenter un même ensemble d’images, et comment la juxtaposition rapprochée de ces itérations peut affecter la compréhension que le spectateur peut se faire du contenu de l’image — reprenant un principe bien établi au sein des expérimentations structurelles, comme celles réalisées par Ken Jacobs ou par Owen Land.

Et alors que l’image est à peu près brisée par la fragmentation et par ces zones de blanc boursouflées, que la « maison » et la « famille » sont sur le bord de la plus totale désintégration, Bourque introduit un dernier élément. Nous entendons un vieil enregistrement de Enrico Caruso chantant « A Dream ». À ce moment de Imprints, le travail sur la surface de l’image, fiévreux et agité, évoque les films peints à la main de Brakhage, les fusions alchimiques de Solomon, tout comme les bandes de pellicules traduisant une angoisse environnementale comme What the Water Said. Seulement, Imprint se différencie de ces films.

Car le style pictural de Bourque est plus rugueux et battu par les intempéries que celui de Brakhage, donnant à Imprint la sensation brute d’un artefact excavé. De plus, contrairement à la ciné-métallurgie de Solomon, les impasti de Bourque et l’accumulation physique apparaissent réellement à la surface de la pellicule et non à l’intérieur d’elle. Ainsi, Imprint est un film qui fonctionne telle la sculpture, par retraits et ajouts de matière, et non comme une reconfiguration photochimique totalisante de l’objet. Mais encore, contrairement aux films de Gatten, les films de Bourque emploient des images photographiques nettes. De surcroît, la cinéaste garde le contrôle des éléments qui affectent Imprint, tout comme dans la majorité de ses films (Self Portrait Post Mortem, que Bourque enterrera pendant une certaine période de temps, est une exception de ce point de vue). Il n’en demeure pas moins qu’_Imprint _partage cette urgence et ce désir de s’engager dans les échos du chant, la densité de la mémoire enregistrée, et les accidents inconscients de la répétition qui se produisent dans la tête des spectateurs, afin d’accéder à une expérience exaltante, à un ailleurs ou un dehors du temps interne du film.

Imprint (1997)

Et ceci, je crois, est ce qui résume ce qu’il y a de spécial et de précieux dans l’ensemble du travail de Bourque. Si, à l’instar des autres cinéastes dont j’ai parlé plus haut, Bourque a traversé de nombreux courants de l’histoire du cinéma et de la vidéo expérimentale, s’est ancrée dans des pratiques et des traditions qui ont pu sembler incompatibles, ses films montrent maintenant la voie vers quelque chose de nouveau. Regarder Imprint, Fissures ou L’éclat du mal, nous permet d’exister dans l’ici et le maintenant, de plain-pied avec la matérialité concrète de la pellicule et de l’image. C’est-à-dire que nous pouvons y satisfaire à l’impératif formaliste de tenir compte des paramètres propres au cinéma et que Ernie Gehr a synthétisé en une formule : « le film est une chose réelle et, en tant que chose réelle, il n’est pas une imitation » 1

Mais en même temps, les œuvres de Bourque nous permettent de nous détacher de la surface de leur propre fabrication et d’entrer dans des zones de contemplation émotive, de connexion métaphorique voire même de désir narratif. D’une part, la cinéaste n’insiste plus sur le fait que les films devraient empêcher de se déplacer dans un autre temps et dans un autre lieu, sans, d’autre part, succomber aux simples gratifications des conventions du cinéma narratif et non matérialiste. Au lieu de cela, les films de Bourque divisent votre conscience, ils vous basculent entre l’endroit où vous êtes et celui où vous soupçonnez avoir pu être.

Bye Bye Now (2021)

Notes

- Ernie Gehr, « Program Notes by Ernie Gehr for a Film Showing at the Museum of Modern Art », Film Culture, no 53-54-55, Printemps 1972. ↩