Danser, courir, regarder : les corps de Mireille Dansereau

Le corps, lieu par excellence du cinéma des femmes des années 1970, lorsqu’elles s’emparent de la caméra et qu’elles établissent une énonciation nouvelle qui résonne aux luttes activées lors de la décennie précédente, paraît et reparaît dans les films de Mireille Dansereau. Il s’échelonne à travers certaines « techniques » (danser, courir, regarder), certaines problématiques posées (travailler, être mère, avorter, choisir), un morcèlement de ses parties passé au crible de l’expérience (les seins, les cheveux), de même qu’il se décèle dans des replis processuels qui traduisent autant de capacités (filmer, monter, interroger, faire parler) que de ruses où se joue une volonté de faire et de continuer à faire du cinéma (usage de la voix off, réemploi, re-sonorisation). Le corps dans le cinéma de Dansereau paraît et reparaît, présentifié, littéral, acté, fouillé, interrogé, singularisé, pris pour motif, mais il surgit également « morphologisé » malgré lui-même si l’on observe la façon dont le corps même de la cinéaste affronte ses propres intempéries, l’économie contrariée de la production et le temps qui passe. À ce titre, il fait « figure ». C’est-à-dire qu’il se comprend comme une architecture sous-tendue, un principe de circulation, « un mouvement de translation intérieur au film entre des éléments plastiques et des catégories de l’expérience commune 1 ». J’aimerais ici prendre le temps de déplier ce corps des films de Mireille Dansereau tel qu’il se pose à moi, c’est-à-dire a posteriori et pris dans l’élan de ma propre « actualisation », pour dire avec Yves Citton toute l’épaisseur que recouvre la lecture des œuvres que nous n’avons pas connues au moment de leur parution.

Danser, courir, regarder

Dans le « récit autorisé 2 » de Mireille Dansereau, tout part de la danse. En entrevue, la cinéaste rappelle en effet souvent que son premier contact avec les arts fut la danse classique. Mais il ne s’agit pas tant ici de creuser les biographèmes, il s’agit davantage d’ouvrir ce premier corps classique dansant de Moi, un jour (1967), premier court-métrage de la cinéaste, et de voir là où il s’agite et se dissout. La jeune fille, dans tout ce que cela recouvre de topos, fait son entrée dans l’image. Jeune fille de bonne famille, sise et d’abord attablée, située au sein d’une bourgeoisie cossue et à la fois décrochée du lieu d’appartenance par le décalage qu’opèrent les allusions d’une flûte achromatique et le ton intime et légèrement halluciné d’un monologue intérieur en voix off. Cette jeune fille topique, c’est-à-dire belle, naïve, abattue, poreuse et mélancolique, franchit le seuil de la maison familiale et l’espace externe se met à appartenir au tissu de ses pensées, à la fois grandes et petites. La caméra nous montre tantôt un point de vue subjectivé, la rue se met alors en mouvement à l’aide d’un travelling qui exerce un flottement incertain, tantôt cadre son visage de très près, faisant déborder et advenir ce visage comme une image tactile d’un soi qui se donne et se cherche. La jeune fille topique avance dans le quartier ultra-cossu que l’on reconnaîtra facilement — ci est Westmount dans ses hautes sphères montagneuses, ci est une famille freudienne à mort, un père droit comme un piquet, une mère plantureuse, les images de cette famille apparaissent en flashs sporadiques — se mêle à l’espace extérieur comme tissu de pensées. « Ce qui est certain, c’est que je ne pourrirai pas ici », se dit la jeune fille topique, à deux reprises. Elle poursuit son chemin, et poursuivre ce chemin à l’aide de ses propres paroles signifie dégager et engager l’espace, si bien qu’elle esquive quelques pas de danse au travers des rues. Elle se cambre à l’aide d’un rempart devenu barre, elle se débarrasse momentanément de ses chaussures pour effectuer quelques entrechats, plus loin, une attitude, une arabesque. Son corps classique lui fournit un socle à elle-même, une rigueur enfantine qui semble une voie vers la vie, car la jeune fille topique souhaite devenir ballerine, comme dans toute histoire de jeune fille topique.

Moi, un jour… (1967)

Et comme dans toute histoire de ce type, l’imaginaire englobe une haute idée de l’amour à laquelle s’accroche un prince charmant qui, contrepartie aux images de la famille aliénante, advient, sorti de nulle part. La figure est parfaitement ridicule et jouissive de l’être. Elle introduit une distance dans le calcul de ces images de jeune fille en fleurs mélancolique, un sourire ironique qui déchire la tonalité fleur bleue de la ballerine aspirante amoureuse qui ne veut pas pourrir ici. Le petit rire ironique se poursuit lorsque la jeune fille aperçoit l’enseigne d’une congrégation religieuse : les Sœurs de Notre-Dame-du-Sourire ; de même qu’il trouve dans l’incarnation d’une autre figure masculine archétypale, un violeur au blouson de cuir, dont la jeune fille aperçoit quelque part entre ses songes et la réalité le geste fatidique posé entre des branchages et le corps gisant de sa victime en une demi-seconde apeurée, de quoi élargir sa cruauté, sa dissonance vis-à-vis de la douceur des cheveux et de la peau de la jeune fille. La flute a fait place à l’onde Martenot. Et les images distillent des songes doucereux empreints d’angoisse, le fantasme dévoile sa structure polaire, entre désir et peur. Et la jeune fille « souhaite mettre le feu à toutes ces maisons ».

Moi, un jour… (1967)

Et pour métaphoriquement y parvenir, elle trouvera en elle un autre élan, une autre technique du corps, c’est-à-dire « un acte traditionnel et efficace 3 » qui lui permettra d’approcher son objectif diffus et voilé : la jeune fille se mettra à courir. Et ce courir-là, s’il n’est pas sans activer une mémoire des fameux courir de la Nouvelle Vague, nommément la scène du pont dans Jules et Jim et celle du Louvre dans Bande à part, s’en distingue d’emblée puisqu’il n’est tributaire d’aucun triumvirat amoureux ou litigieux ni n’a de but canaille et factice tel que gagner la course ou dépasser un record de vitesse établi. Le mouvement est au contraire, dans sa gratuité et sa propension d’espace, jalousement immanent. Il ne reconduit rien d’autre que lui-même, il est un courir pour courir, une tautologie cinématographique par excellence où le corps classique se déleste en l’occurrence de ses arabesques et de ses attitudes savantes pour embrasser une mécanique déliée et naturelle et se liguer plus amoureusement à l’image en mouvement. Ce courir n’est pas une fuite, même s’il permet de se distancier de certaines pensées, celle de la famille, du malfrat, voire du prince charmant ridicule, lesquelles reviendront toutes faire signe en jouant leur signifiant à divers degrés, il est plutôt une façon d’étreindre somatiquement le présent, de s’habiter soi, de vivre dans l’espace et d’injecter du mouvement dans le statisme morbide des héritages aliénants.

Le courir de ce premier film recèle ainsi une réflexivité très grande puisqu’en ce mouvement corporel, c’est également le cinéma qui y rejoue son éternelle petite histoire de mobilité, la fascination qu’il entretient pour son expérience primordiale. Mais là n’est pas vraiment la question, hormis que cela donne de la puissance théorique à la figure. Le véritable noyau de la réflexivité qui se joue ici englobe l’idée poussant un peu partout de l’autodétermination, en premier lieu sur le terrain fortement masculin d’une Révolution tranquille qui milite pour l’indépendance, mais dont l’idée centrale est, dans Moi, un jour, reversée dans ce corps de jeune fille. Et l’on peut dès lors se demander : quel est le statut social et légal de ce corps ? Contre quoi son immanence s’érige-t-elle ?

Depuis 1940, les femmes peuvent voter 4 (le Québec sera la dernière province à accorder le droit de vote aux femmes au Canada). L’obtention de ce droit laisse place à une période qualifiée par Michelle Jean de féminisme caché 5 , une sorte de période de digestion traversée par la nouvelle place qu’occupent les femmes sur le marché du travail durant la Seconde Guerre et marquée ensuite par les régressions du Baby-boom sur le plan des rôles tenus dans l’espace privé et public. L’arrivée de Lesage, cela est bien connu, signe l’arrivée d’une décennie progressiste, cette Révolution tranquille qui nous paraît aujourd’hui absolument achoppée 6 . En 1961, les collèges classiques pour filles deviennent subventionnés — alors qu’ils le sont depuis 1922 pour les garçons — et la pilule anticonceptionnelle est commercialisée, mais prescrite pour réguler les cycles menstruels — il faut attendre 1988 pour que l’avortement soit décriminalisé au Québec, en dépit des tentatives de 1969 et de son usage implicite. À partir de 1964, dans la foulée de la loi 16, la femme devient juridiquement autonome, c’est-à-dire qu’elle n’a plus besoin de son mari pour apposer sa signature sur des documents officiels, mais n’a pas encore le droit de divorcer, elle le pourra à partir de 1968. L’année même parait De mère en fille d’Anne-Claire Poirier, premier long-métrage documentaire réalisé par une femme 7 .

Jusque-là, quelques courts-métrages ont été réalisés par des femmes, au Québec. La beauté même de Monique Fortier 8 (1964), monteuse entre autres des réalisateurs Perreault, Brault, Groulx et Arcand ; trois courts-métrages d’Anne-Claire Poirier 9 (30 minutes, Mister Plummer, 1963, La fin des étés, 1964, Les ludions, 1965).

Moi, un jour… (1967)

Il y a ainsi dans la corporalité du courir de la jeune fille de ce premier film un geste de cinéma inaugural à la fois simple et fort. Geste de cinéma où le mouvement corporel mis en exergue et magnifié fournit une réponse intuitive à un état historique de musèlement, et qui se solde par un autre acte symbolique conclusif à la puissance réflexive tout aussi marquée, lorsque notre jeune fille s’empare, en toute fin de film, de l’un de ces binoculaires sur pied que l’on trouvait autrefois sur le Belvédère Kondiaronk alors Mont-Royal. Comment ne pas voir dans cet ultime geste un acte de regard au sens fort qui redouble celui qui consiste à s’emparer du « voir » de la caméra ? Il est également frappant d’entendre à un certain point du film la jeune fille énoncer pour elle-même les trois verbes « danser, courir, regarder », lesquels fabriquent, selon l’usage de l’infinitif, l’inchoativité à jamais ouverte de ce qu’implique ces postures corporelles vis-à-vis d’une conjoncture historique de désaliénation advenant et à conquérir. Et davantage dressent les linéaments thématiques et processuels de cette Vie rêvée (1972).

Moi, un jour… (1967)

Courir dans La vie rêvée

Les « courir » de fait essaimeront dans La vie rêvée, dont le récit porte sur une amitié entre deux jeunes femmes issues de classes sociales distinctes, Isabelle et Virginie, travaillant toutes deux dans une société de production de films. Nous assistons avec elles à l’éclosion d’un écosystème affectif et rieur, une bulle de résistance contre les clichés sournois charriés par une société du spectacle spécifiquement féminine et en particulier publicitaire. Cette amitié-écosystème développe ainsi sa petite machine à penser à deux, en prenant à partie le sentiment que développe Isabelle pour un homme marié, une sorte de beau gosse mûr en position professionnelle de pouvoir qui s’appelle Jean-Jacques. La figure — plus subtilement risible que les figures masculines de Moi, un jour, mais réfléchissant encore ici avec un certain humour vengeur la sphère du masculin sous ses jours archétypaux — devient pour les deux femmes une image comme lieu de pensée, une muse partagée où c’est le fantasme, le sentiment amoureux, le mariage, la famille nucléaire, le rapport à ce que l’on fait et à ce que l’on crée qui se voient soumis à l’analyse et à la réflexion.

L’ironie de cette « vie rêvée » donnée pour titre se fait jour rapidement, en s’étayant à partir d’un ensemble hétéroclite d’images et de diverses modalités du « rêve » : le rêve littéral que l’on fait la nuit, le songe diurne qui incarne la rêverie, l’univers élaboré du fantasme et, catégorie nodale, le rêve charrié par la séduction des images publicitaires et de magazine. Ces modalités de rêve se cousent à des images filmées dans un style « direct » : images d’enfants dans la ruelle (se moquant de la police !), images de certains quartiers ouvriers de Montréal et des cordes à linge accrochées aux arrières de leurs immeubles, image du cimetière du Mont-Royal, d’un chalet à la campagne (où les deux amies se rendent avec leur ami végétarien marxiste, Yves), de la piscine municipale, etc. En brassant ces différents types d’images, le montage introduit des comparaisons implicites, des écarts critiques, de l’intervalle porteur d’ambiguïté et d’entre choc, soutenant par le fait même un véritable travail du rêve (Traumarbeit), tel que Freud en a dégagé les modalités spécifiques 10 . Et c’est là tout le brio du film : cette Vie rêvée s’y révèle non seulement en tant qu’opération de représentations à désintérioriser, mais elle élabore et sécrète par le fait même un travail d’invention, en jouant lyriquement de condensation et de déplacement, de figuration et d’élaboration secondaire 11 . En d’autres termes moins techniques, à la vie rêvée factice et plaquée que nous vendent les mécréants répond un procédé authentique de création, un procès et un monde d’images affranchies qui se moquent et jouent entre elles comme des enfants. Entre les corps — corps des images, corps des femmes — survient un parallélisme très porteur.

Un premier courir intervient au tout début du film, dans un prologue qui nous situe au sein de l’univers mental d’Isabelle. Au fur et à mesure que l’imagerie et le montage se déploient, nous comprenons en effet que les images émanent de son intérieur : images des membres de la famille, d’elle petite fille montrant son sexe et jeune adulte étendue nue devant un garçon, images de garçons avec qui elle s’ébroue et celle, plus énigmatique, d’un homme gravitant l’escalier d’une maison familiale. Sortant de cette séquence onirique, nous voyons ensuite Isabelle feuilleter nonchalamment les grands titres d’un journal et prendre le volant de sa voiture, mais pour retourner rapidement à son for intérieur imagé : nous l’apercevons alors, de dos, courir le long d’un corridor derrière un homme dont nous ne voyons pas le visage, clin d’œil à l’énigmatique figure de départ. Selon le mécanisme de déplacement (Verschiebung) dégagé par Freud, la scène voit à identifier la figure (paternelle) de départ à l’homme du corridor, ce Jean-Jacques en question dont est tombée amoureuse Isabelle. Tout près de l’enfance, courir est ici ouvertement engagé dans un acte de projection et de mise en images du rêve. Il est une poursuite, une incarnation même du désir.

La vie rêvée (1972)

Courir à deux

On assiste ensuite à plusieurs occurrences de l’acte de courir lorsqu’Isabelle et Virginie se rendent pique-niquer au cimetière du Mont-Royal. Il s’agit de l’une des scènes les plus prégnantes du film qui sert d’ailleurs souvent d’illustration dans le matériel de présentation officiel. Isabelle et Virginie ont désormais fait connaissance, un équilibre s’est produit entre leurs personnalités respectives, la combativité et le pragmatisme de Virginie, cinéaste d’animation qui croit en son travail artistique donne la réplique au côté plus fleur bleue et timoré d’Isabelle. Isabelle a maintenant avoué à Virginie se sentir amoureuse de son bellâtre lorsqu’elles le croisent toutes deux au Orange Julep. Les deux filles commentent son apparence, rigolent du fait qu’elles le trouvent plutôt beau. À la suite de cette scène, toute la séquence du pique-nique dans le cimetière se vit comme un moment de cristallisation d’amitié, mais qui plus est, comme le moment où la machine à penser à deux produit sa première élaboration contre-fantasmatique.

Et c’est bien sûr en courant qu’Isabelle et Virginie s’emparent du cimetière du Mont-Royal. Les deux jeunes femmes dévalent les collines du cimetière et leur cavale, si elle vient solder et magnifier ce haut moment d’amitié, renvoie tout de go à la façon dont les enfants courent, à ce plaisir sans restriction du corps dans l’espace, qui sera d’ailleurs rappelé quelques scènes plus tard par le truchement d’un extrait de home movie inséré dans le tissu du montage. Nous assistons ainsi à un « courir à deux » qui, élaboré sur le terrain du désir auparavant dégagé, regorge d’une plénitude nouvelle qu’expriment les qualités de lumière et de couleur de l’image, saturée de contrastes tactiles et de « flares » délectables.

La vie rêvée (1972)

Courir à trois

Isabelle et Virginie se posent maintenant dans l’herbe, et en un clignement d’œil, elles se retrouveront nues, l’une vis-à-vis de l’autre, dans une composition qui évoque fortement le tableau du Déjeuner sur l’herbe de Manet. C’est tout à la fois le décor champêtre, la pose au sol et la nudité des deux filles qui remettent en tête le tableau de Manet dans la composition duquel seule la figure féminine du trio représenté à l’avant-plan apparaît nue. La citation picturale génère plusieurs effets. Elle étoffe la matrice des types d’images à l’œuvre dans La vie rêvée et élargit ce faisant l’empan du travail du rêve sous la bannière de la condensation. Elle a également pour effet d’importer dans le film une nudité qui, tout en étant ravivée dans ses abords charnels par la lumière qui baigne les corps, se rapproche de la dimension allégorique ou potentiellement imaginaire du corps féminin figuré à l’avant-plan du tableau de Manet. Et enfin, elle aménage un passage vers la nature fantasmatique et contre-fantamastique des images subséquentes, où Isabelle et Virginie se figurent vivre à trois une relation avec Jean-Jacques le bellâtre. Or, c’est autour de l’acte de courir que se jouera le pivot ironique de ce second moment de la scène de pique-nique.

La vie rêvée (1972)

Le déjeuner sur l’herbe, Manet, 1863.

— « On pourrait partir », lance Virginie.

— « Partir ? », demande Isabelle.

— « Oui, partir », insiste Virginie. « Aller voir des choses nouvelles, se louer une maison avec lui près de la mer ».

— « Mmm… », songe Isabelle.

Les deux jeunes femmes méditent l’idée d’une voie autre, en dehors des formes qu’elles connaissent : pourquoi ne pas élargir l’ensemble conjugal à une vie à trois où l’on verrait et ferait des choses nouvelles, où l’on écrirait, jouerait de la musique, et autre occupation bohème ? La machine à penser à deux pulse, jongle avec les configurations, elle cherche ses images, des issues, des percées. Elle met tout à coup au point une image : Jean-Jacques apparaît seul, nu, marchant, de dos, dans un champ. Bientôt, les deux jeunes femmes, cette fois habillées, gambaderont pour le rejoindre. Tout s’est retourné. En une inversion des rapports de force présents dans le tableau de Manet : le personnage masculin du trio formé avec deux jeunes femmes est maintenant le seul personnage nu. C’est à la fois la figuration de dos, la nudité de la scène précédente, l’inconscient du tableau de Manet qui se retrouvent ainsi condensés dans ce plan jubilatoire. Le courir y est alors rire, désir dévié, un autre chemin dont on ne sait vers où il mène si ce n’est dans la poursuite du délire à deux et dans un début de purgation cathartique des clichés conjugaux.

La vie rêvée (1972)

En effet, le fantasme amoureux d’Isabelle élargi par l’idée de vivre autre chose à trois se poursuit et la divagation fait appel à la voix d’une femme qui, sur fond de musique aguichante, énonce certains mots sirupeux destinés à séduire, alors que sont introduites des images publicitaires photographiques de gens courant dans la mer, entrecoupées d’images mimétiques qui montrent Jean-Jacques, Isabelle et Virginie reproduisant le même acte, mais saisi dans un mouvement au ralenti. Nous entendons alors : « ÉVASION », « VACANCES », « TOUJOURS », « ENSEMBLE », « LA VRAIE VIE ». Ce courir mou de l’évasion en étant ouvertement accolé au vocabulaire des forfaits-vacances et du leurre stratégique du couple heureux s’ébrouant dans l’eau continue d’effectuer une sorte de « vidangeage » de l’image mensongère. En jouant avec ces fantasmes, Isabelle et Virginie commencent à tourner en dérision ce qui inféode leur imaginaire, ce par quoi elles répondent par l’imaginaire et par le petit délire, ressort politique battant de La vie rêvée. De fait, d’autres occurrences du courir comme technique du corps et de l’esprit critique qui se libèrent interviendront dans La vie rêvée, secondés par d’autres figures de mobilité adjacentes, telles que culbuter, danser, sautiller, nager. Mais déjà, nous voyons comment, depuis le moment inaugural de Moi, un jour, courir concourt à mettre en œuvre un programme d’émancipation auquel s’adjoint, dans La vie rêvée, un exercice du regard, des opérations de montage et de démontage, tout un faire cinématographique qui piétine en riant ce qui est jugé mortifère, et conserve la puissance de désir alloué au mouvement corporel. Le courir est devenu un motif à part entière de cinéma, autour de lui se coordonne et s’enlace l’agencement des images.

La vie rêvée (1972)

Le corps en morceaux

Je me déplace à présent, toujours sur le terrain du corps, deux décennies plus tard, en 1994 et 1996, moments où Mireille Dansereau entreprend deux enquêtes portant les seins et les cheveux, des parties hautement connotées sur le plan de la séduction et de l’identité. Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis La vie rêvée 12 . Dans ses entrevues et au fil de la conversation, Mireille Dansereau parle ouvertement d’une brisure après l’expérience de son premier long-métrage. On remarque aussi qu’il n’y aura plus d’autres « courir » aussi emphatiques dans les films de la cinéaste. Les méthodes vont peu à peu muter, s’adaptant aux difficultés de financement croissantes.

Comme en témoignent les dossiers déposés dans le fonds de la cinéaste à la Médiathèque de la Cinémathèque québécoise, Les seins dans la tête (1994, produit par l’ONF) et Les cheveux en quatre (1994, autoproduit) reposent sur une recherche fouillée. Pour chaque film, d’épais carnets de recherche consignent un travail d’enquête préliminaire portant sur l’iconographie des seins et des cheveux à travers l’histoire de l’art, et plus largement, de leurs représentations dans la culture populaire ou mythologique. Du corps en mouvement des premiers films de fiction, la focale s’est maintenant déplacée vers son découpage problématisé, et vers une approche davantage anthropologisante.

Si déjà dans La vie rêvée, de gros plans découpent le corps dans l’une des séquences inaugurales pour en problématiser le traitement fétiche et consumériste, le morcèlement de ses parties dans Les seins dans la tête et Les cheveux en quatre procède de mise en relation entre le pôle de la représentation et de l’expérience de certaines personnes choisies. Ce faisant, ces deux films renouent avec la forme documentaire privilégiée dans J’me marie, j’me marie pas (1972) et dans Familles et variations (1974), où différents pans de réalité d’un problème scruté étaient explorés à travers le témoignage d’interlocutrices et d’interlocuteurs choisis. Que ce soit des femmes interrogées dans J’me marie, j’me marie pas, ce film à propos du mariage, de la maternité, du travail, ou des personnes, hommes et femmes, témoignant de configurations familiales dans Familles et variations, les témoignages suscités participent à « créer une conscience collective à partir de récits personnels ». Au cœur de cette approche documentaire se trouve une texture intime que l’on peut corréler aux épistémologies du positionnement 13

La vie rêvée (1972)

Dans Les seins dans la tête et Les cheveux en quatre, un plus grand nombre d’intervenantes et d’intervenants est sollicité, ce qui donne lieu à une variété élargie de prises et d’angles sur les sujets choisis. Dans Les seins dans la tête, la cinéaste interroge une femme dans la soixantaine qui a vaincu un cancer du sein, une femme lesbienne dont la mère lui disait qu’elle avait des « œufs au plat », une femme qui témoigne de l’expérience de sa poitrine plantureuse, une femme issue du milieu agricole devenue photographe qui s’interroge sur les diverses représentations du sein dans son histoire, une femme haltérophile heureuse de ne plus avoir de sein, une danseuse nue qui a subi une chirurgie esthétique et enfin, nous assistons à la discussion entre une femme qui souhaite recevoir cette opération et un chirurgien. Entre ces témoignages, d’autres petites discussions ont lieu, par exemple au sein d’un groupe de jeunes filles de même que d’un groupe de jeunes hommes, et de courtes mises en situation et intermèdes illustratifs viennent étoffer cette cartographie de l’imaginaire du sein. Est ainsi passée au crible une série d’associations implicites ou larvées, de topoï parfois idéaux ou régressifs, de critères esthétiques historicisés, de pôles identitaires liés, explorant les expériences de la maternité, de la maladie, de la sensualité, de l’érotisme et de la perception de soi.

Les seins dans la tête (1994)

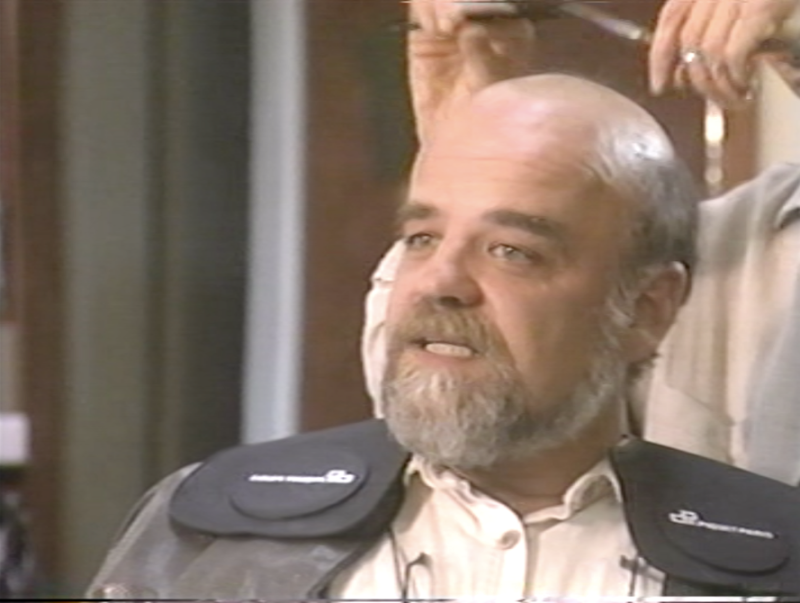

Les cheveux en quatre procède de la même façon, à la différence que le film s’attache d’une part à inclure davantage d’hommes au sein du récit documentaire et, d’autre part, se focalise plus particulièrement sur le témoignage d’Anissa Laplante, jeune femme qui, lorsqu’elle a eu ses premières règles à l’âge de 12 ans, a perdu tous ses cheveux. Nous entrons dans le film par le salon de coiffure où, selon une mise en scène qui fait sourire, des figures choisies en vertu de leur expertise — notamment l’historien de l’art Pierre Dupras, le psychanalyste J. J. Couvrette, l’anthropologue Serge Bouchard — se prêtent au jeu de la coupe de cheveux. Un petit rire moqueur se fait jour lorsqu’on voit le coiffeur travailler pendant de longues minutes sur la tête chauve de Serge Bouchard alors que celui-ci parle, selon l’autorité qui lui revient, des pratiques initiatiques autochtones ou militaires associées aux cheveux. De façon un peu plus appuyée que dans Les seins dans la tête, la réflexion sur la capillarité embrasse une dimension mythologique et historicisée circulant à travers des pratiques issues de plusieurs horizons culturels abordés dans une démarche comparative (cultures africaines et afro-américaines, bouddhistes, sociétés musulmanes, occidentales, etc.). Si l’industrie de la beauté y est largement remise en question, c’est également ici, plus particulièrement au prisme de l’individualité et de l’identité, que le sujet prend son ampleur.

Serge Bouchard se faisant longuement couper les cheveux dans Les cheveux en quatre (1996).

Apportant équilibre à la tutelle des discours d’expertise énoncés, le témoignage d’Anissa Laplante confère aux Cheveux en quatre sa ligne la plus sensible et émouvante. À sa propre suggestion, la jeune femme y soumet la lecture des pages de son journal écrit durant la traversée de son adolescence. Nous la fréquentons ainsi, entre plusieurs époques de son parcours, sujet lucide et conscient des effets d’une condition pour laquelle n’existe aucun remède, avec toute l’éloquence posée de la personne qui a une pratique d’écriture quotidienne. Nous fréquentons également sa mère, sa sœur, son amoureux, tous témoins et acteurs de cette épreuve avec et contre laquelle apprendre à se subjectiver, dans l’exercice et les écueils de l’acceptation d’un soi ébranlé par la maladie. On touche avec la lumière d’Anissa Laplante un point d’intimité extrême, mais dans le même temps enveloppé d’une forme de pudeur et de douceur émanant d’Anissa même. Comment être « celle à qui c’est arrivé 14 » ? Comment continuer à penser le monde et ses trajectoires, comment continuer à vivre l’amour, à faire en sorte de poursuivre et d’adhérer à la puissance de sa propre pensée ? C’est la parole de la jeune femme qui fait rayonner ces questions dans ce film de Mireille Dansereau, une parole dont il fallait savoir se faire le réceptacle, le corps de réponse.

Les cheveux en quatre (1996)

Avec ces documentaires, si la cinéaste aborde le corps selon une focale qui s’inscrit dans le courant historiographique de l’« histoire du corps », déjà en marche durant les années 1990 15 , la façon dont elle positionne le questionnement anticipe l’attention posée à des parties choisies, tel que cela adviendra par exemple dans les années 2000, avec la pleine prise en considération du corps comme objet historique 16 , tout en relayant l’importance accordée par le féminisme au corps éprouvé et à des paroles jamais entendues. À travers les prismes des seins et des cheveux, le « privé » se déplace de la sphère de la domesticité et de la reproduction que le féminisme dit radical des années 1970 avait largement thématisé, vers le corps en ses interfaces, vers les plis de subjectivité et d’aliénation que recèle la surdétermination de certaines de ses parties. Pour parvenir à développer tout le secret de ces interfaces, il fallait non seulement de la recherche, mais également prêter l’oreille, prêter présence, susciter confiance, faire surgir la parole, viser le secret tout en respectant ses contours. Il fallait globalement poser un certain regard sur ces personnes, ce qui implique une qualité d’écoute psychanalytique, une empathie observante et une forme de tactilité interrogatoire. Faire aussi en sorte que l’acte d’enregistrement visuel et sonore n’empiète pas sur la fragilité et la force de l’échange.

En regardant Les cheveux en quatre, film tourné en vidéo et autoproduit par la cinéaste alors qu’elle est dans la cinquantaine, je me suis demandé ce qu’il advenait du propre corps de Mireille Dansereau à ce point-ci de sa carrière. De fil en aiguille dans la filmographie de la cinéaste, la voix off se fait de plus en plus présente, comme texture intérieure des personnages féminins, comme relais et palliatif artisanal aux difficultés de financement, et peut-être aussi comme forme même de cette qualité d’intimité, de privé devenu politique que demandaient à grande voix les années 1970. Dans Les cheveux en quatre, il y a la voix off d’Anissa lisant son propre journal intime, celle de la cinéaste qui narre le fruit de ses recherches, et celle masculine qui lit des extraits de texte. En parcourant l’ensemble de la filmographie, il m’a semblé que la voix off s’apparentait à une autre « technique du corps » que s’est donnée la cinéaste afin de continuer à faire des films. Que cette voix off incarnait quelque chose comme l’équivalent sonore non pas d’une chambre à soi, mais d’une parole à laquelle on n’a jamais fini d’accéder, en descendant toujours plus loin en dedans de soi. Une voix interstitielle sied entre le vêtement et le corps, entre l’image et le spectateur, voix de peu de frais déposée sur la peau des images.

Parer, agencer, danser

Comment continuer de faire des films ? Cette question survient en pointillé dans le film que la cinéaste réalise sur le parcours de sa mère, Madeleine Dansereau, une femme qui, à l’âge de 47 ans alors qu’elle est atteinte d’un premier cancer, apprend le métier de joaillière pour subvenir aux besoins familiaux et fonde, quelques années plus tard, alors qu’une récidive et d’autres cancers la traverseront, la première école de joaillerie du Québec 17 . D’une image photographique réalisée au moment où se déclenchait ce premier cancer alors que la cinéaste partait étudier le cinéma à Londres (en 1967), le film tire son impulsion de son développement tardif au moment où la cinéaste est âgée de 47 ans (en 1992). Qu’implique ce geste de redonner à voir et de se saisir le temps contenu entre les pôles de la prise et du développement ? Qu’implique le fait de regarder le portrait de sa mère ? Et davantage, à la croisée de la trajectoire maternelle marquée par des cancers récidivants, quelles sont les « disciplines », selon le terme de la cinéaste, que l’on se donne pour survivre et vivre ?

Dans ce Entre elle et moi (1992) aux accents ouvertement diaristes, la cinéaste reprend un peu de ce souffle off qui déjà, dans son premier film, Moi, un jour frayait un espace pour le discours intérieur de la jeune fille, la possibilité même d’entrer en contact avec le poids de sa propre pensée, mais pour l’ouvrir et la poser cette fois en équilibre sur une tâche vis-à-vis du temps passé. D’une part, mettre en récit pour soi-même ce temps à la texture nouvelle et dans le filet duquel s’accroche une conscience inédite de la vie de sa mère au miroir de laquelle méditer la sienne ; d’autre part, encercler les images de ce récit, faire tenir l’amplitude éprouvée sur le fil de la voix. Une voix ainsi personnelle qui raconte la vie de cet Autre qu’est la mère, une voix composée qui s’ajuste de distance vis-à-vis des matériaux de vies.

En revenant en filigrane sur son propre parcours et sur les images de ses films, la cinéaste entreprend aussi l’un des premiers gestes à rebours qui caractériseront ses films ultérieurs. Il n’est pas anodin que ce premier pas rétrospectif et introspectif prenne place, ainsi noué à ces 47 ans symboliques. Il fallait assurément éprouver physiquement et psychologiquement le temps pour réaliser la prouesse qui a consisté à transformer l’atteinte à l’organisme en désir de « parer le corps », selon le terme qu’emploie la cinéaste pour décrire le travail de sa mère. Éprouver peut-être également le vertige temporel de sa propre existence vis-à-vis de ce qui a été fait et de ce qui restera à faire pour estimer à sa juste portée la perspective d’une vie professionnelle entamée à l’aube de la cinquantaine. « Parer le corps », l’inflexion et la connotation que donne la cinéaste à ces termes dans son récit m’évoque quelque chose comme un souci archaïque qu’aurait commenté et éclairé un Leroi-Gourhan, la survivance d’un geste de soin et de symbolisation par la parure. Mais prise à la remorque de maladies grugeant l’estomac et les seins, ce « parer le corps » me parle également d’un « moi-peau » par l’ornement, d’une forme d’enveloppe psychique dotée de pouvoirs apotropaïques. Parer le corps comme dans le protéger en même temps que d’en révéler certaines parties, oreilles, cou, poignet, doigt. Et il me semble que l’on pourrait appliquer à tout prendre cette capacité de protection et de révélation de l’objet fabuleux de joaillerie fabriqué par la mère aux images et aux mots dont on use pour continuer d’aller dans le monde.

Ce « parer le corps » résonne également et fortement à la dimension processuelle de tous les « faire » qui surgissent dans ce film biographique. Un ensemble de gestes « techniques » y est décliné et croisé, formant autant de zones de résistance que de parallèles réflexifs entre les pratiques de la fille et de la mère : développer une photographie, agencer des images, mettre en récit les trajectoires ; former, polir, souder, couler le métal. De nombreux plans montrent les mains occupées à la tâche que l’on regarde en mesurant les petites portées métaphoriques surgissant des actes concrets. Tacitement, on compare, on mesure, on jauge les gestes à l’œuvre devant et derrière la caméra. La patience du travail du métal en ses multiples étapes renvoie tacitement à la manipulation d’images anciennes et au geste de montage ; la tridimensionnalité du bijou, sa tactilité et sa spatialité m’ont fait réfléchir à la liquidité et à la solidité du temps de vie que l’on manipule afin d’en faire du temps filmique. « Il s’agit de parer le corps », il s’agit de « se façonner soi-même ». De continuer à faire des films en s’adaptant techniquement et en confiant au labeur artisanal une certaine confiance aveugle, une certaine force de poursuite.

Entre elle et moi (1992)

Alors que me voici moi-même âgée d’un peu plus de quarante ans et que cette existence en toutes ses inégalités, ses déceptions et ses joies me laisse dans la bouche un goût salin que je ne reconnais pas et que je contemple incrédule le chemin parcouru en regardant celui à venir, la méditation de la cinéaste sur la deuxième vie de sa mère me fragilise et me rassure. Me fragilise en me rappelant à quel point le corps est poreux, me rassure en m’incitant à chercher le sens et la nature des « disciplines » qui correspondraient à la suite des choses. De petites techniques à la fois artisanales et herméneutiques qui feront en sorte que je continuerai à me subjectiver a contrario de l’âgisme sévissant.

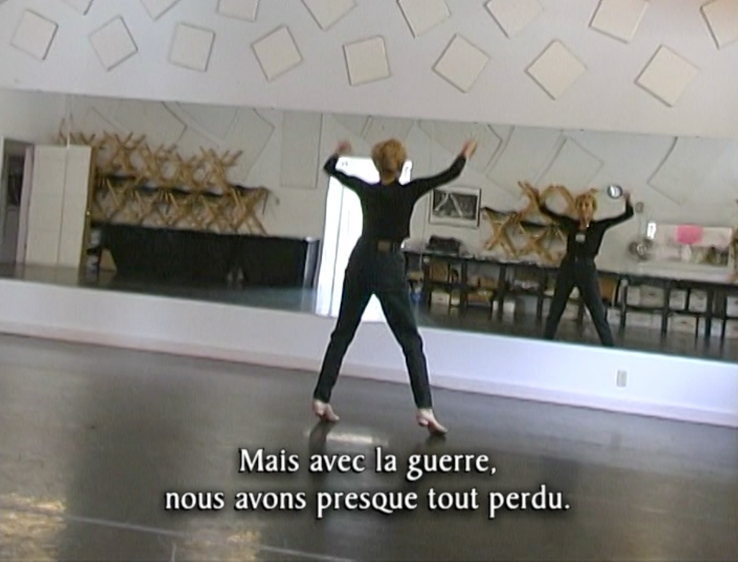

Me rassure également Eva von Gencsy que Mireille Dansereau a portraiturée quelques années plus tard (Eva, 2003). Ayant fui la guerre et la Hongrie, cette danseuse classique formée à l’Académie de ballet de Budapest recommence sa vie à Winnipeg en 1948 où elle trouve refuge dans une famille pour qui elle travaille comme domestique. Elle reprend peu à peu le chemin de la danse au Royal Winnipeg Ballet, puis déménage à Montréal où elle rejoint les Grands Ballets canadiens. À 35 ans, l’âge où la danse classique abandonne ses danseuses, Eva von Gencsy décide de son propre chef de quitter la compagnie prestigieuse pour danser à la télévision aux côtés de Michel Conte. La danse classique lui paraît soudainement un carcan élitiste peu à même de traduire les questions qui lui semblent urgentes. Elle se tourne vers le jazz qu’elle qualifie de forme de la rue et des opprimées, invente ce style libre que l’on appellera à sa suite ballet-jazz. À 48 ans, elle cofonde, avec Geneviève Salbaing et Eddy Toussaint, les Ballets Jazz de Montréal. Me rassurent la perspective des tournants inattendus et la pointe d’insolence émanant d’Eva. Me rassure le fait que Mireille Dansereau a été là pour capter ce corps épatant et ses avis contraires à la bienséance :

— Would you have liked to have a child, Eva?

— Yes, stuffed.

Me rassurent les enfants en peluche d’Eva von Gencsy, le rire et la générosité, la combativité et la vulnérabilité de Mireille Dansereau, l’ironie émancipatrice toujours actuelle de La vie rêvée que l’on enseignera, je l’espère, bientôt dans les écoles de cette province dont le gouvernement n’a jamais été, depuis Duplessis, autant phallocratique et obtus en son pouvoir. Me rassure de pouvoir compter sur des femmes qui savent qu’elles ont perdu et continuent de danser, que ce soit littéralement ou à travers la médiation des archives, de la caméra, de leur propre voix et de toutes ces vies qu’elles se donnent la peine de comprendre dans le détail.

Demain, nous aurons presque tout perdu. Nous aurons besoin d’elles.

Eva (2003)

Notes

- Nicole Brenez, De la figure en général et du corps en particulier , De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1998, p. 13. ↩

- La notion a été forgée par Jean-Marc Poinsot pour cerner de façon critique le rapport entre les œuvres et les discours qu’entretiennent les artistes à leur sujet, tel que cela impose des clés de lecture et un « contrat iconographique », Quand l’œuvre a lieu — L’art exposé et ses récits autorisés, Paris, Presses du réel, 2020 [1999]. ↩

- Marcel Mauss, « Les techniques du corps », Journal de Psychologie, XXXII, ne, 3-4, 15 mars-15 avril 1936. Communication présentée à la Société de psychologie le 17 mai 1934, Université du Québec à Chicoutimi, http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniques_corps/Techniques_corps.html. ↩

- Les femmes autochtones devront attendre 1960 ↩

- Dans le film de Louise Giguère, Histoire des luttes féministes au Québec, 1980, disponible sur Tënk, https://www.tenk.ca/fr/documentaires/bandes-de-feministes/histoire-des-luttes-feministes-au-quebec. ↩

- Pour les achoppements de la Révolution tranquille sur le plan de l’inclusivité des voix minoritaires, on lira Dalie Giroux, L’œil du maître, Montréal, Mémoire d’encrier, 2020. ↩

- Anne-Claire Poirier, De mère en fille, 1968, ONF, https://www.onf.ca/film/de_mere_en_fille/. ↩

- Monique Fortier, La beauté même, 1964, ONF, https://www.onf.ca/film/beaute_meme/. ↩

- Le champ du cinéma amateur mériterait d’être passé au crible. Je signale les films sublimes qu’a faits Diane Dupuis lorsqu’elle avait 15 ans, en 1965 et 1966 : La Giboulée, Le Zoizeau, Veulent, Les Amazones et La Vie heureuse de mademoiselle A. À ce sujet, voir Eric Fillion, « Vision féminine et cinéma amateur : les courts-métrages de Diane Dupuis », entretien avec Diane Dupuis, Hors champ, 2013 : https://horschamp.qc.ca/article/vision-fminine-et-cinma-amateur-les-courts-mtrages-de-diane-dupuis-1965-1966. ↩

- Sigmund Freud, L’interprétation du rêve, Paris, Points, 2013 [1900]. ↩

- Pour le résumer avec l’aide de Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, la condensation définit l’un des mécanismes du « travail du rêve », où divers éléments ou images ou parties d’éléments d’images peuvent être rassemblés en une unité disparate ; le déplacement ou le transfert génère « le passage de l’énergie psychique d’une représentation à une autre » (p. 118) ; la figuration cerne dans des représentations des pensées latentes ; et l’élaboration secondaire concerne le remaniement des parties du rêve pour le rendre intelligible ou pour en soustraire la dimension d’incohérence, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, Quadrige/Presses universitaires de France, 2011 [1967]. ↩

- Après avoir réalisé, pour le compte de l’ONF, les documentaires J’me marie, j’me marie pas (1972, série « En tant que femmes »), Famille et Variations (1977), et Rappelle-toi (1976, co-réalisé avec Vartkes Cholakian, son ex-mari avec qui elle a eu un enfant dans les mêmes années, la cinéaste, n’arrivant pas à obtenir le financement pour ses projets, fonde la société de production Cybèle en 1979 afin de financer L’arrache-cœur (1979). Dans les années 1980, elle réalise des documentaires pour Télé-Québec, et adapte le roman de Marie-Claire Blais, Le sourd dans la ville (1987). En 1992, Cybèle devient Ciné-Plurielles. ↩

- Marie Mathieu, Vanina Mozziconacci, Lucile Ruault, Armelle Weil, « Pour un usage fort des épistémologies féministes », Nouvelles questions féministes, Vol. 39, n° 1, 2020, p.6-15, https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2020-1-page-6.htm&wt.src=pdf ↩

- Je reprends la formule qu’emploie Neige Sinno dans Triste tigre, Paris, P.O.L., 2023, p. 82. ↩

- Dans le dossier de recherche déposé à la Médiathèque de la Cinémathèque québécoise, Mireille Dansereau dit s’être appuyée sur l’étude de Dominique Gros, Le sein dévoilé, Paris, De la Seine, 1988. ↩

- Avec notamment la parution de la synthèse L’histoire du corps d’Alain Corbin, de Georges Vigarello et de Jean-Jacques Courtine en 2006. ↩

- Madeleine Dansereau a également fondé la première école de joaillerie au Québec, l’École de joaillerie et de métiers d’art. Elle est considérée comme la première femme joaillière québécoise. ↩