CE QUI RESTE

« Death is a meaningless word. »

(Stan Brakhage, 2001)

Au milieu de la rédaction de cet article, j’ai appris le décès de mon collègue et ami, Louis Goyette, qui a été chargé de cours à l’Université de Montréal, à Concordia, à l’Université de Sherbrooke, et qui aura marqué une génération d’étudiants en cinéma. Ses cours sur le cinéma expérimental, sur l’histoire du cinéma, sur le cinéma québécois, et bien d’autres, ont laissé chez ceux qui ont eu le plaisir de les suivre, une marque indélébile. La nouvelle de sa disparition — nous le savions malade, mais nous pensions tous qu’il s’en sortait — nous a tout simplement coupé le souffle.

Sa générosité, sa finesse, son énergie a permis de cultiver une passion véritable pour le cinéma, bien mieux que tant d’articles savants, de colloques et de chaires de recherche. Grâce à lui, dans mon université, un cours comme « cinéma expérimental » est devenu une institution intouchable, à laquelle il a su imprimer sa personnalité et à laquelle, je l’espère, nous saurons toujours rester fidèles, en cherchant à allumer des étincelles dans les yeux, les esprits et les cœurs, comme seul Louis savait le faire. Je vous invite d’ailleurs à lire ce très beau texte que je lui avais demandé pour Hors champ, il y a plusieurs années, dans le cadre d’un dossier sur Michael Snow, où il parlait, entre autres, de la pédagogie du cinéaste, et où il se montrait lui-même, comme toujours, un magnifique pédagogue.

Le présent texte, qui se voulait une évocation en plusieurs temps, de mes propres souvenirs et réflexions sur l’œuvre et la personne de Brakhage, s’est trouvé imprégné des souvenirs que j’avais de cet homme fabuleux qu’était Louis Goyette, et qui nous manque déjà. Ce texte lui est donc naturellement dédié.

Panels for the Walls of Heaven (2003) © Estate of Stan Brakhage / [Fred Camper->www.fredcamper.com]

——

En relisant la [précieuse retranscription-> [url=http://www.horschamp.qc.ca/new_offscreen/brakhage_montreal.html ]]http://www.horschamp.qc.ca/new_offscreen/brakhage_montreal.html][/url] (disponible sur le site de Offscreen) des présentations que le cinéaste américain Stan Brakhage nous avait livrées à Montréal, en 2001, je suis tombé sur cette phrase, dite à propos de The Act of Seeing with one’s own Eyes (mais qui s’appliquerait aussi bien à l’ensemble de son œuvre, à chacun de ses films) :

« My fervent hope is that this film will leave you freer than you were before. »

Qui n’a pas eu — peu importe le contexte et les circonstances du visionnement, que ce soit une salle de cinéma, une salle de classe, devant son téléviseur — le sentiment que les films de Brakhage libéraient quelque chose en nous, dessillaient notre regard et affinaient notre sensibilité non simplement par rapport au cinéma, mais par rapport à notre perception générale et particulière d’une facette ou une autre de la réalité : notre propre corps, un paysage, une goutte d’eau, la maladie, le sommeil d’un enfant, la mort d’autrui ou la sienne propre.

Cette phrase, aussitôt, a fait écho dans mon esprit à celle de Claude Gauvreau, qui a galvanisé mon adolescence et qui me revient à l’occasion, tirée de La charge de l’orignal épormyable : « Il faut poser des gestes d’une si complète audace que même ceux qui les réprimeront devront admettre qu’un pouce de liberté à été conquis pour tous. » Oui, le cinéma, l’art, poussé à un certain degré d’audace, d’intégrité et d’intelligence, nous rend individuellement et collectivement meilleurs, nous arme pour affronter les adversités en mettant du divers dans un monde que d’aucuns s’évertuent à rendre toujours plus terne, petit et uniforme. La résistance de l’art de Brakhage — le pari de son œuvre démentielle — est que sa proposition artistique saurait tenir et survivre au moins 400 ans (son fameux « 400 year-plan »).

Voilà des idées qu’il vaut toujours la peine de ruminer par temps sombres.

The Wold-Shadow (1972) © Estate of Stan Brakhage / [Fred Camper->www.fredcamper.com]

——

Brakhage fut invité par la revue Hors champ à présenter ses films à la Cinémathèque québécoise les 26, 27 et 28 janvier 2001 (les séances débutaient à 21h, s’étiraient parfois tard dans la nuit, et Brakhage, certains s’en rappellent, invitait ceux qui se sentaient fatigués « to please feel free to take the films with you into the night »). Le programme avait été monté et organisé par mes collègues de la revue Hors champ (j’avais intégré les rangs de la revue quelques mois auparavant), Nicolas Renaud et Simon Galiero (qui en auraient encore plus long que moi à dire sur cette visite), en collaboration avec la Cinémathèque, avec Robert Daudelin, ainsi qu’avec l’Université Concordia.

Cette invitation donnait suite, au sein de la revue, à trois articles publiés entre décembre 1998 et février 1999 par Katherine Jerkovic ([Reflections on Black->88], [Un passage entre deux perceptions->82] et Daybreak et White Eye->86]) ainsi qu’un long texte en trois parties — remarquable de maturité et de pertinence — de Nicolas Renaud sur l’œuvre du cinéaste. Tous ces textes, comme tout texte que se donne pour tâche d’écrire sur les films de Brakhage (nous avons des exemples dans ce petit dossier), affrontaient la tâche complexe d’écrire sur ce cinéma, sur ces films aussi prégnants, marquants qu’ils sont fuyants, comme une eau qui court devant nos yeux, et que l’on peine à retenir et dont notre mémoire conserve toujours un dessin imprécis.

Hors champ a, depuis, présenté des films de Brakhage à plusieurs reprises. Je rappelle pour (ma propre) mémoire, un programme présenté au mois d’avril 2002, intitulé Voir, entendre, toucher, où nous avions programmé deux magnifiques films tardifs peints à la main, Autumnal (1993) et Study in Color and Black and White (1993) en les faisait résonner avec Au pays du silence et de l’obscurité (1972) de Werner Herzog, troublant documentaire sur les sourds-aveugles.

Suite à son décès, le 9 mars 2003, en collaboration avec Richard Kerr de Concordia et la Cinémathèque, Hors champ a organisé une soirée hommage où étaient montrés des films que Brakhage avait lui-même présentés, dans cette même salle Claude-Jutra, en 2001 (The Dante Quartet 1987, Loving, 1958, Self-Song/Death Song, 1997, Mothlight, 1963, Window Water Baby Moving, 1958, Sirius Remembered, 1959,etc.) ainsi quelques autres que nous chérissions (Coupling, 1999, Autumnal). Enfin, lors de la Carte blanche que la Cinémathèque nous a accordée en 2008 nous avons présenté, dans le cadre d’un programme dédié au cinéma expérimental, Mothlight, une magnifique série de films peints à la main, Persian Series 13-18 (2001), ainsi que Chinese Series (2003), son dernier film.

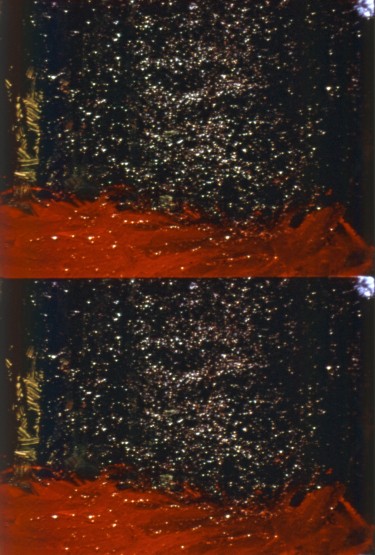

Autumnal (1993) © Estate of Stan Brakhage / [Fred Camper->www.fredcamper.com]

Au mois d’avril-mai 2012, c’est en étroite collaboration avec le Cinemaspace du Centre Segal, et grâce à l’extraordinaire travail et au talent de Daichi Saito et Malena Szlam, que nous proposons au public montréalais quatre programmes de films préparés par Marilyn Brakhage et provenant de Canyon Cinema à San Francisco qui mettent en valeur des œuvres parfois moins connues — bien que toutes aussi importantes — du grand cinéaste, et qui, à deux exceptions près, n’ont jamais été projetées à Montréal. Nous aurons également l’immense bonheur d’avoir Marilyn Brakhage parmi nous les deux premiers soirs pour nous parler des films et des moyens qu’elle a entrepris pour en assurer la conservation, la restauration et la dissémination.

——

En 2001, la venue à Montréal de Brakhage, parmi d’autres choses, nous a montré comment cet homme qui composait des images en les sculptant dans la lumière et les auréolant — plus souvent qu’autrement — de silence, qui nous proposait un monde qui fustigeait les contraintes du langage pour saisir un monde d’avant (« imagine a word before the “beginning was the word” » écrit-il dans Metaphors on Vision), était aussi l’être le plus articulé, le plus éloquent, le plus habile à manier toutes les subtilités de la langue, doté d’une mémoire fabuleuse (capable, autour d’une table, de réciter des strophes entières de poèmes d’Ezra Pound) et d’un humour décapant (avec l’air et le ton d’un Mr. Arkadin animant ses convives dans la scène du bal du film de Welles). C’était aussi l’être le plus généreux et attentionné que l’on puisse imaginer, qui a laissé indéniablement une marque profonde sur l’art du XXe siècle (nombre de cinéastes, de peintres, de musiciens ont été influencés par son œuvre), mais aussi sur des milliers de personnes — spectateurs « ordinaires » ou férus d’expérimental — qui ont été touchés par sa présence, par sa parole et sa vision, et qui portent en eux la trace de ce passage.

Ce fut mon cas, comme pour des centaines à Montréal — comme Louis Goyette qui avait assisté, ému, comme nous tous, à ces séances, lui qui ratait rarement, il faut bien le dire, une séance de cinéma expérimental à la Cinémathèque — d’avoir été les témoins privilégiés de ces soirées inouïes, bien enfoncé dans les fauteuils rouges de la Cinémathèque québécoise, soir après soir et tard dans la nuit, à entendre cet homme, malgré la maladie qu’il portait, déjà, encore, prendre le temps d’expliquer, longuement, de réexpliquer parfois, sans montrer le moindre signe d’impatience ni de fatigue, devant des salles combles, la genèse de ses films, une genèse souvent confondue aux récits de sa vie, à des rencontres marquantes, étayant — sans aucune note, pas le moindre papier, sans hésiter ou paraître un seul instant confus, sans chercher ses mots — des idées complexes sur l’esthétique, la mort, la technique cinématographique, y mêlant des constats sur l’état désolant de la planète, décriant les méfaits de la vidéo, décrivant un rêve, des angoisses sombres, sachant nous laisser à chaque fois respirer entre les films, laissant nos yeux prendre un nécessaire répit. À la fin des trois séances il avait demandé à Nicolas et à Simon : « Are you happy with the screenings ? You know, I wouldn’t have wanted to disapoint you. »

C’est peut-être là que j’ai compris ce que pouvait être l’égard d’un artiste pour le spectateur, non pas parce que c’est un spectateur et qu’il faut le respecter par principe, parce qu’il a payé, mais parce que c’est, avant tout, un être singulier doté d’une âme et d’une sensibilité, d’une limite et d’une conscience. Jamais le mot « accompagnement » n’aura pris autant de sens que dans ces soirées-là. Car Brakhage ne faisait pas que nous montrer des films, il guidait notre liberté afin que ces derniers puissent nous atteindre et nous toucher 1 Cela pouvait être des mises en garde — comme dans le long, très long préambule qu’il nous fit avant de nous montrer The Act of Seeing with one’s own Eyes, prévenant ceux qui venaient de perdre un être cher (comme c’était mon cas, ma grand-mère était décédée en octobre) que ce film pouvait avoir sur eux un effet particulièrement violent —, ou encore des trucs simples pour mieux capter le rythme plus secret de certains de ses films, surtout les films peints à la main — où il nous suggérait, d’une part, de toujours prendre le temps de regarder les coins supérieurs de l’écran et le mouvement qui s’y déployait, mais surtout de taper sur notre cuisse avec le bout de notre doigt ou d’un crayon, mais très légèrement afin de ne pas déranger notre voisin, en suivant le rythme de défilement des images, question de saisir, à travers notre corps et pas juste notre rétine, le mouvement du film (ça fonctionne, croyez-moi). Égard, aussi, pour ceux qui l’avaient invité, pour Robert Daudelin, Mario Falsetto, Richard Kerr qui ont tant fait pour le cinéma expérimental à Montréal, et aussi — je m’en rappellerai toute ma vie avec une émotion vive — pour le projectionniste (je crois que c’était Ti-Guy) qu’il nous fit applaudir à plusieurs reprises, tant il trouvait que ses films n’avaient jamais été aussi bien projetés (quelle est la dernière fois où vous avez applaudi un projectionniste ?).

Et nous sortions de la Cinémathèque, les yeux encore imprégnés de lumière et de couleurs, à minuit, une heure du matin, et nous nous arrêtions pour longuement contempler avec cet homme qui venait de parler pendant 3h, parfois 4h, la chute des flocons de neige qui dansaient avec les stries de lumière des lampadaires. « Oh! Wonderful, wonderful ! »

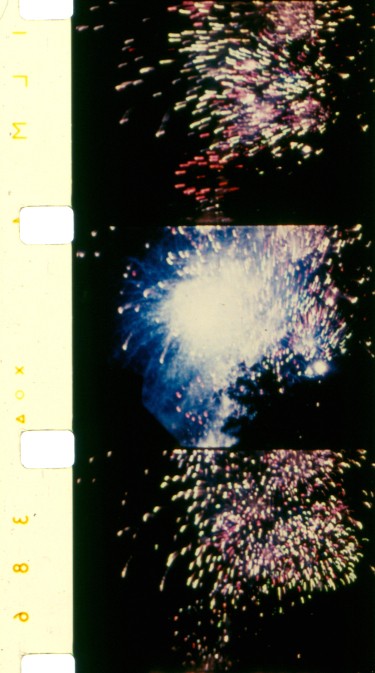

Yggdrasill :Whose Roots Are Stars in the Human Mind (1997) © Estate of Stan Brakhage / [Fred Camper->www.fredcamper.com]

——

L’héritage de Brakhage est immense et nous en prendrons sans doute une meilleure mesure dans les années à venir : plus de 350 œuvres, des centaines d’heures de films patiemment fabriqués, au photogramme près, peints, montés, emmagasinant combien de milliers, de centaines de milliers d’heures de travail, étalées sur une vie aux proportions épiques ? Combien de continents de cette œuvre sont encore invisibles (les DVD-Blu-Ray édités ces dernières années, tout comme la dizaine de programmes conçus par Marilyn Brakhage, nous montrent bien à quel point c’est une œuvre que nous connaissons encore très partiellement) ?

À Montréal, en 2001, en réponse à une question sur son soi-disant abandon des films photographiés au profit des films peints à la main, il nous avait énuméré calmement une série de films — dont nous soupçonnions à peine l’existence — réalisés depuis les années 90, notamment The Vancouver Island Trilogy (A Child’s Garden and the Serious Sea (1991), 80 minutes, The Mammals of Victoria (1994), 35 minutes, The God of Day Had Gone Down Upon Him (2000), 60 minutes), un film sur les baleines des côtes de l’Ile de Vancouver, Moilsome Toilsome (1999), un film sur le poète Michael McClure, Worm and Web Love (1999), Dance (2000), « which I just completed, that tries to sum up something I have gone back to again and again across my lifetime, a sense of what may be the essence of dance », ainsi que The Cat of the Worm’s Green Realm (1997), « a five hour long photographed film », avant d’ajouter tout aussi sereinement :

« I would love to do more. It is not that I am totally gone over into the painted films, but the fact of the matter is that I cannot afford to do more. It is just too expensive to photograph. At times I may be embittered about that, but I never let a lack of money deflect me, instead I insist that is my imperative. So if my destiny makes it that I mostly have to paint films, then those are my orders. »

Comment synthétiser la résilience, la modestie, tout en ouvrant la porte vers une caverne aux mille trésors qu’il nous restait — et nous reste encore — à découvrir ?

Grâce aux DVD-Blu-Ray parus chez Criterion, il est possible de voir certains de ces films, pour se faire une idée, notamment pour les œuvres longues trop rarement programmées (comme la très impressionnante série en quatre parties des Visions in Meditations (1989-1990), The Mammals of Victoria, Boulder Blues and Pearls and… (1992)), mais à ce compte-là, c’est alors des dizaines de disques qu’il faudrait éditer ! Text of Light, Anticipation of the night, la série complète des Songs, Sincerity et Duplicity et tant d’autres ne sont toujours pas disponibles. Ces versions numériques ont donc l’avantage de rendre certains de ces films visibles — et dans une qualité assez remarquable —, nous permettent des visionnements multiples, une chose qui lui tenait à cœur (d’où l’idée qu’il avait eue dans les années 60 et 70, de mettre en circulation des réductions en 8mm de certains de ses films). En revanche, l’idée que défendait férocement Brakhage voulant que la vidéo était fondamentalement, ontologiquement de la « lumière morte » (« dead light ») ne cesse pas d’être vraie (même avec le Blu-Ray, avec les télés HD, etc.).

Bien entendu, je crois qu’il s’agit de pouvoir tirer profit des nouvelles possibilités technologiques, tout en maintenant la nécessité de projeter et de valoriser la projection de ses films dans leur support d’origine sur pellicule (en permettant à des distributeurs comme Canyon et CFMDC de continuer à faire leur travail, car s’ils devaient disparaître…). Il faut bien préciser qu’il ne s’agit pas de nostalgie, de je ne sais quel attachement romantique à un médium obsolète, mais bien au contraire d’une nécessité pratique et d’un impératif pédagogique 2 .

Il est devenu sans doute de plus en plus complexe, mais ô combien gratifiant et nécessaire, de donner des cours de cinéma expérimental, précisément parce que nous montrons la majorité des films en 16mm — et je dois encore une fois ici remercier Louis Goyette qui a fait en sorte que depuis toutes ces années ce principe n’a jamais été remis une seule fois en question à l’Université de Montréal — et expliquer concrètement à des jeunes personnes qui pour l’essentiel sont nées avec le numérique, qui ne savent pas ce qu’est une tireuse optique, qui ne savent pas ce qu’est une pellicule réversible, qui ne conçoivent qu’abstraitement ce qu’est un photogramme, comment ces films ont été fabriqués. Comment rendre sensible la valeur du travail d’un film peint sur pellicule quand on le projette en DVD ?

Voilà pourquoi depuis deux ans, je commence mon cours de cinéma expérimental par la vision comparée de Mothlight sur Youtube, en DVD puis en 16mm, avant de faire circuler la pellicule dans la salle — à la Kubelka — afin que les étudiants puissent voir et toucher le film et qu’ils comprennent, matériellement, ce qu’ils ont vu. C’est là, il me semble — et Louis en savait quelque chose — que la dimension pédagogique de la démarche de Brakhage prend tout son sens.

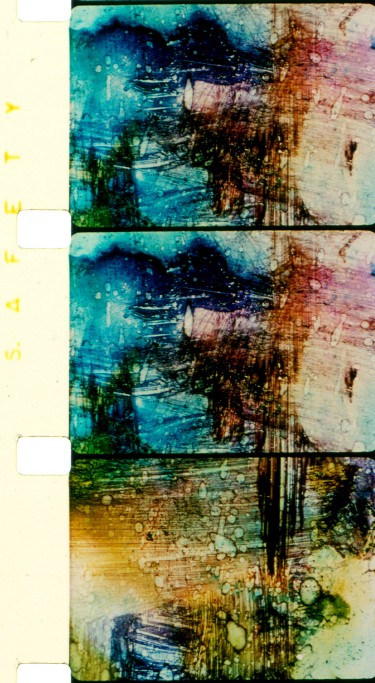

… Prelude 2 (1995-1996) © Estate of Stan Brakhage / [Fred Camper->www.fredcamper.com]

——

Des souvenirs en rafales me viennent, où se mêlent des anecdotes rattachées à Brakhage et à ses films, mais aussi à toutes ces discussions que j’ai pu avoir avec Louis à propos de cette expérience singulière qu’un enseignant de cinéma rencontre en présentant un de ses films, de Loving à Dog Star Man (1961-1965), de Anticipation of the Night (1958) à The Dante Quartet. Combien de fois Louis a-t-il assisté à cette rencontre particulière des étudiants avec un classique — dont on ne se remet pas facilement — comme Window Water Baby Moving ? Sentir la tension monter, les premiers frissons, les bouffées de chaleur, les larmes de certains, les yeux qui se cachent, les bruissements, parfois les glapissements étouffés devant l’arrivée de la tête et surtout la sortie du placenta (qui crée toujours son petit effet), le visage du cinéaste au moment où Jane lui arrache la caméra de la main et la retourne vers lui, l’air étonné de ces dizaines d’étudiants quand les lumières se rallument, les mots qui se figent d’abord — avant que bientôt les langues se délient et que le débat s’emporte —, l’effroi chez certains, le dégoût, l’émerveillement béat et l’enthousiasme ému chez d’autres. Dans 400 ans, oui, dans 400 ans force est de croire que…

La force immense de cette œuvre, c’est aussi, entre autres, au Café-Bar de la Cinémathèque, il y a plusieurs années, que je l’ai éprouvée de plein fouet. Nos amis du collectif Double Négatif avaient organisé une petite projection de certaines sections des Songs des années 60, en 8mm. Je ne me souviens plus exactement des films — comme c’est souvent le cas — mais de la sensation de cette soirée, dans ce Café-Bar bien enfumé, avec le son du projecteur 8mm de Daichi qui faisait défiler les bobines, l’une après l’autre, dans un silence implacable : un ciel qui palpite, des enfants vêtus de rouge, un soleil happé par la lentille, une femme aux longs cheveux, un tourbillon d’eau. Tous ces jeunes gens, rassemblés autour d’un projecteur, formaient une masse compacte, le café débordait, et ils assistaient attentifs au défilement de ces émouvants fragments de vie, convaincus à cet instant peut-être que ces pauvres mètres de film bousculaient en eux quelque chose qui n’allait jamais se replacer tout à fait.

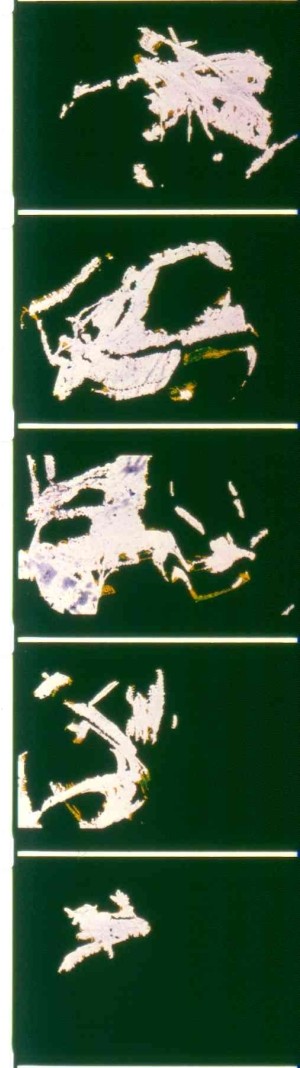

Et puis en 2008, pour moi, il y eut la projection de Chinese Series, le dernier film de Brakhage, réalisé sur son lit de mort, en grattant avec le bout de son ongle et un peu de salive, des traits fins sur de la pellicule noire. Cette extraordinaire méditation d’à peine 2 minutes sur les idéogrammes chinois, transformés en fines guirlandes de lumières blanches sautillant sur l’écran, était aussi la plus pure expression de la force et de la vitalité de l’art de Brakhage. Un peu de lumière arrachée à bout de force et qui déchire pour quelques instants la nuit obscure. Quelques spasmes, une dernière danse, encore quelques traits, quelques souffles, quelque chose qui s’accélère et qui est aussitôt englouti, qui résiste et retombe. Après un long moment où l’écran demeurait noir, où nous avions espoir que quelque chose allait encore surgir de l’obscurité, plus rien. Le titre. Une date. Un nom, Stan Brakhage.

Chinese Series (2003) © Estate of Stan Brakhage / [Fred Camper->www.fredcamper.com]

Et il ne nous restait plus qu’à emporter les films, celui-ci, et tous les autres, dans la nuit profonde de notre mémoire. Cette nuit que l’on porte en nous, et que certaines œuvres, certaines personnes, rendent plus lumineuse parce qu’ils nous ont permis de conquérir – sur la bêtise et l’abrutissement ambiant – une once, et peut-être plus, de liberté. Et c’est ce qui échoit de plus beau à ceux qui restent, le souvenir de cette liberté conquise, pour nous, et pour tous les autres qui viendront après, qui sait… peut-être dans 400 ans.

L’image au sommaire est extraite de Chinese Series (2003). Toutes les images dans ce texte ont été reproduites avec l’aimable permission du Estate of Stan Brakhage et de [Fred Camper->www.fredcamper.com] que nous remercions tout particulièrement.

Notes

- Et il en allait de même lorsque Brakhage parlait d’un film qu’il admirait — comme ce fut le cas lorsqu’il nous présenta le sublime Moonplay de Mary Menken, lors du même séjour à Montréal, au cours d’une conférence à l’Université Concordia, et il suffit de lire les Brakhage Lectures, de parler à des gens qui ont pu assister à ses cours sur Eisenstein ou Ford, pour savoir à quel point il était capable de lire et aider à traduire un film. ↩

- Cela me fait penser aux positions de Pasolini sur la disparition des peuplades et des visages « non-contaminés » par l’Occident et la modernité ! Ce n’était pas une vision romantique, idyllique ou primitiviste de « l’archaïsme », mais une nécessité pratique et esthétique, correspondant au type très particulier de films qu’il voulait, qu’il devait tourner. ↩