BROUILLARD - PASSAGE #15

brouillard #15 (35mm, 2013)

Ce plan compose un film entier de 9 min. Il a remporté le prix du court métrage du FNC Lab (2014). Il s’inscrit dans une série, entamé en super8 en 2009 (brouillard – passage #1) et poursuivi avec brouillard – passage #14, récipiendaire de deux prix au festival 25fps à Zagreb, plus tôt cette année (aux côtés du superbe Lunar Almanach de Malena Szlam). Le passage #15 est muet et a été tourné sur une pellicule inversible, Ektachrome (nous avons vu une copie tirée d’un internégatif). Nous présentons d’ailleurs dans ce numéro un dossier composé par Alexandre Larose qui documente le processus de création de cette série éblouissante.

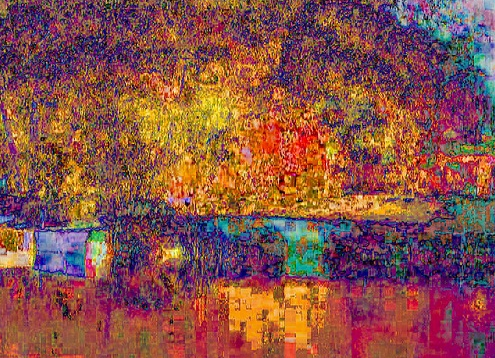

Il y a d’abord le choc du carré blanc du 35mm — auquel nous sommes de moins en moins habitués dans les salles de cinéma et qui nous frappe encore plus lorsqu’il côtoie dans un même programme des œuvres en numérique et même en 16mm —, avec ces bords arrondis et son format 1,33:1, sa lumière vive, apaisante. Et puis aussitôt, cette image qui surgit, cette espèce de paysage dont on se demande aussitôt de quelle substance il est fait (et si on pourra trouver les mots pour le décrire). Notre regard tente de s’ajuster, comme quand il doit définir des formes à travers le brouillard. Il se rend vite compte qu’il devra tâtonner à travers ce nouveau type de matière, à la fois familier et complètement étranger à son expérience ordinaire de la vision. Il n’y a pas, en soi, de brouillard à l’image, mais un effet de brouillage généralisé, comme si toute la masse de corps à l’image était perçue à travers des lunettes mal ajustées ou un regard affligé de strabisme, mais qui faisaient accéder à un autre ordre du visible, comme ces gens qui arrivent à percevoir l’aura vibratile et colorée des choses et des êtres. Il s’agit vraisemblablement d’un paysage d’automne, avec des arbres rougeoyants, un sentier jonché de feuilles, de l’herbe verte, un ciel blanc, au loin, beaucoup plus loin, un lac. Dès le premier photogramme, on est déjà en mouvement et tout se meut au sein du plan, dans une sorte d’inertie vibrante, en suspension, au ralenti. Le paysage tressaille de l’intérieur, dans sa fibre même, dans son plus infime détail. Comme si chaque parcelle d’image hésitait entre une position ou une autre, comme des électrons se déplaçant entre deux orbites. Car ce n’est pas la caméra qui tremble (elle est étonnamment stable et son mouvement fluide), c’est ce paysage lui-même, composé de touches pointillées. Cet agglutinement de corps dessine un portrait caractérisé par un piqué manifeste, la précision du détail, et un flou, une indécision radicale des formes. Tout ce monde est frappé par une sorte de dématérialisation, de floculation, comme si on avait soudain accès à la vie cellulaire de ces végétaux, pulvérisé en milliards de molécules en suspension, aux interstices qui les habitent. Le sentier, l’air, les arbres ont été transformé en matière volatile (aussi fin que du pollen flottant dans l’air), tout à la fois statique et mouvant, tournant autour des corps et des objets, comme un gaz, une vapeur. Et on avance lentement, péniblement, fluidement, à travers tout ça, cet état hésitant de la matière, liquide, gazeux, solide, tout à la fois.

Haus Sohl (Gehrard Richter, 1972)

Et on marche dans la couleur, comme si on pénétrait littéralement ce tableau impressionniste ou pointilliste ou, plus exactement, un de ces remarquables paysages de brouillard de Gehrard Richter (Two trees, 2010 ou Haus Sohl, 1972). Mais le défi est d’imaginer que tout cela bouge et vibre, dans le temps et l’espace, et en profondeur, et qu’on en traverse le mystère, calmement, à suivre le mouvement du vent qui agite cette poudre végétale. Ces corpuscules de feuilles et d’herbe qui semblent suspendus entre nous et la profondeur de l’écran créent également un très étrange et efficace effet de relief, accentué par les lignes de perspective du boisé qui nous aspirent vers le centre de l’image. De part et d’autre de ce sentier, une folle végétation verte et orange s’agite et danse avec lenteur, comme si elle s’était engluée, nageant dans une solution visqueuse, une matière fantôme qui l’englobe et enveloppe l’univers du film. Tout cela a les apparences d’un rêve frappé d’un ralentissement généralisé, où l’on piétine dans la ouate et les cris étouffés.

brouillard #15 (35mm, 2013)

À l’orée du sentier, et présent dès les premières secondes du film, une tache rouge, qui s’avère peu à peu un corps de femme (la couleur rouge de son habit se découpe franchement sur le fond vert des buissons). Ce corps flou avance vers nous et en s’approchant se démultiplie de façon fantômatique comme dans les essais chronophotographiques de Marey ou encore les photos de Bragaglia, pour disparaître, vaporeux, vers la gauche. Plus loin dans le film, ce sera un homme, plus vieux, que l’on retrouvera décomposé en multiples couches translucides superposées, effectuant une tâche (il semble racler des feuilles, mais en vain, les feuilles échappent à son râteau invisible). Arrivé au bout de ce sentier où nous avons flotté littéralement sur un tapis de feuilles mortes, alors qu’un rivage se dessine sur la ligne d’horizon, l’image semble vouloir se scinder, tiraillée entre la droite ou la gauche, comme prise d’un soudain vertige. Le lac qui apparaît alors renforce le sentiment de voguer sur une sorte d’embarcation fragile, en haute mer, de dériver, frappé d’une ivresse onirique (comme les derniers moments de L’arche russe de Soukorov).

brouillard #15 (35mm, 2013)

Mais toujours sans s’arrêter, en pataugeant dans sa propre matière, on avance vers ce bord d’eau, on glisse sur un quai. On est soudain cerné par un corps d’eau, sombre, lisse comme de l’huile et sur lequel patinent des fils de lumière dorés. On aperçoit le spectre très pâle et incertain d’un bateau, à la droite. La ligne d’horizon tangue, trempant le ciel d’eau. Et puis soudain, quelque chose d’indescriptible se produit : une fine pellicule jaillit en faisant une éclaboussure de lumière qui nous aveugle (comme si un feuille de cellophane venait fouetter la lentille), en emportant la ligne d’horizon vers le haut de l’image, en avalant tout le ciel pendant une fraction de seconde, alors que d’autres paysages se cachent derrière le premier (l’équivalent sonore serait l’écoute d’un disque à l’envers, où les sons semblent aspirés, mais en générant d’autres sons, comme enfouis derrière les premiers). Une fois, deux fois, trois fois, la même éclaboussure. Et à chaque fois, on a l’impression que l’image aspire de l’air avant de plonger à l’eau. Quatre, cinq, six fois, dans un battement de plus en plus rapide, un staccato de lumière blanche et d’éclat d’eau, ponctué de très courtes pauses où le paysage est restitué, quasi-intact, puis encore sept, huit, neuf, on ne compte plus les clignotements. L’image halète, elle bat des paupières, le souffle coupé, avant de sombrer dans le noir. La pellicule s’épuise. Le film n’a pas de générique.

brouillard #6 (35mm, 2011)

Comme dans tout grand film expérimental, brouillard – #15 mêle puissance esthétique et exploration radicale des outils techniques. Si, dans sa filmographie, 930 ou certains — pas tous — des films de la série Ville Marie sont des sortes d’essais d’investigation sur les possibilités les plus folles de la tireuse optique, d’autres films de Larose, comme ceux de la série brouillard ou La grande dame sont tout entier tournés dans la caméra et tirent le plein partie de la contrainte qui consiste à renoncer au montage et aux opérations de post-production. Dans le cas de La grande dame, c’est un tourné-monté qui se déploie à partir d’une série de mouvement virtuose, simulant des effets de chute du haut de la Place Ville Marie. Dans la série brouillard et à travers d’innombrables essais, l’idée matricielle est celle de la surimpression d’une même bande de pellicule (1000 pieds de pellicule 35mm, une cartouche de film super8, etc.). De 12 à 256 fois, selon les tentatives, il s’agit de réexposer la pellicule en suivant au plus près un même parcours. Le premier essai, brouillard – passage #1 a été réalisé en super8 (un vrai défi quand on sait la difficulté d’accéder à la pellicule d’une cartouche super 8 et l’ennui technique de la rembobiner), et a consisté en 32 surimpressions d’un même parcours, partant d’une route de campagne, à travers un bois, une maison, suivant ensuite un sentier qui nous mène au bord d’un lac (c’est le même lac que l’on verra dans les #14 et #15 de la série). brouillard #1 est à ce jour le seul film sonore de la série. La trame fut composée en superposant 32 fois le son capté par un enregistreur effectuant le même parcours que celui de la caméra.

930 (16mm, 2010)

Ville-Marie (35mm, 2009)

brouillard #1 (super8mm, 2009)

L’effet de cacophonie visuel et sonore généré par brouillard #1 est bien différent de l’impression de calme (un calme trouble, hanté, j’en conviens) de brouillard #15, même s’il s’inscrit dans la même démarche. Il s’agit de 32 surimpressions réalisées dans la même portion de sentier qui mène au lac (le dernier segment de brouillard #1). Le film, comme la plupart des essais du cycle brouillard, a été réalisé en 35mm, cette fois à l’aide d’une Arriflex roulant à 150 images secondes, sur pellicule ektachrome inversible (dans un entretien avec Charles-André Coderre publié dans 24 images 1 , Larose explique la difficulté qu’il avait eue à obtenir une copie pellicule satisfaisante, s’étant même résignée à la copie numérique, seule capable de restituer les nuances et l’éclat des couleurs de la pellicule d’origine. Il semble qu’il ait enfin été capable de trouver une solution lui permettant de présenter une copie de projection 35mm à la hauteur de ses attentes).

Si le film n’a pas d’équivalent dans la production expérimentale contemporaine (c’est certainement le film expérimental québécois le plus impressionnant que j’aie eu la chance de voir depuis Trees of Syntax, Leaves of Axis de Daïchi Saïto, un de ces rares chef-d’œuvre dont on se considère privilégié d’être le contemporain), il évoque irrésistiblement un ensemble d’autres œuvres avec lesquelles, consciemment ou non, il se trouve en dialogue, sur un ou l’autre de ses aspects. Ce parcours linéaire, au ralenti, à travers des lignes de perspective, peut évoquer un œuvre clé du cinéma structurel, Eureka (1974) de Ernie Gehr, sublime réemploi d’un film de 1906, A Trip Down Market Street, un long plan filmé frontalement à bord d’un streetcar le long de la célèbre rue de San Francisco, un film que Gehr avait simplement refilmé en multipliant de 4 à 8 fois le nombre de photogrammes du film d’origine (son film dure 30 minutes). Par ailleurs, il existe un autre film décisif de l’histoire du cinéma expérimental que très obliquement brouillard évoque : un autre film porté par une caméra fantôme traversant une zone d’espace en profondeur, avec des « événements humains » qui dépassent littéralement la caméra, et qui aboutit sur un plan d’eau qui aplatit l’image. Il s’agit bien entendu de Wavelength (1967) de Michael Snow (même si les expériences sensibles, j’en conviens, n’ont absolument rien à voir). Par ailleurs, de nombreuses œuvres du cinéaste canadien, de La région centrale (1970-71) en passant par sa série photographique Plus tard (1977), ne sont pas totalement étrangères au travail paysagiste de Larose (le travail avec des couches d’images surimposées apparaît également dans plusieurs œuvres de Snow). Dans un tout autre registre et sur un autre type de support, les œuvres numériques de Jacques Perconte (je pense en particulier à la fameuse Séquence 27 de Holy Motors de Carax, réalisé par Perconte et en utilisant sa technique de « datamoshing » qu’il perfectionne depuis le milieu des années 1990) produisent des effets plastiques qui seraient l’équivalent numérique de ce que Larose arrive a produire avec les moyens de l’argentique.

Uishet (Jacques Perconte, 2005-2007)

Mais tout cela, qui vient dans l’après coup de la réflexion, ne parvient pas à épuiser l’émotion vive que l’on éprouve au contact de ce film immense, dont le mystère nous enveloppe des heures et des semaines durant. Est-ce, comme nous invite à le penser son auteur, parce qu’il a trait au fonctionnement de la mémoire (bergsonienne), à ce jeu de palimpseste temporel qui fait que tout présent est toujours-déjà scindé, fléché entre un passé qui s’évanouit et un avenir qu’il appelle, et que ces trois temps cohabitent à chaque instant. Que toute image coexiste avec des nappes de passé, que tout présent et composé d’une multitude de présents possibles, fondus et distincts, identiques et singuliers à la fois. C’est peut-être la traduction plastique, éblouissante de tout cela que nous livre brouillard #15. Et peut-être aussi — même si rien ne nous le dit, que cela concerne l’inconscient du film, pour ne pas dire du cinéaste — cette émotion transite par le fait que ce sentier est sur le terrain de la maison de ses parents. Que ce trajet maintes fois parcouru par sa caméra, ce sentier emprunté pour rejoindre ce lac, peuple sa propre mémoire, que s’y dessine d’innombrables passages, de multiples lignes de vies qui tracent un chemin des milliers de fois parcourus, et qui remontent peut-être à des souvenirs d’enfance, le mouvement mélancolique qui nous fait constamment y retourner, sur les traces de nos propres fantômes. Cette féérie visuelle nous touche alors autant parce qu’elle décrit une région centrale de notre expérience sensible du monde : l’émerveillement des débuts, et nos tentatives d’en retenir, amoncelés, les multiples éclats de ses premières impressions.

brouillard #5 (35mm, 2011)

Notes

- « Entretien avec Alexandre Larose », 24 images, n° 169, octobre 2014, p. 32-34) ↩