Autour d’un plan-séquence de Journal de campagne (2)

réalisé par Amos Gitaï, filmé par Nurith Aviv

Olivier Beuvelet : Tu es sur le départ. Entre la France et Israël. Tu te prépares à partir pour donner des cours à l’école de cinéma de Jérusalem. Tu y animes une master-class autour de la lumière (inspirée par Vermeer) autour de plans Lumière, de plans fixes d’une minute et de plans-séquences caméra à l’épaule de trois à cinq minutes.

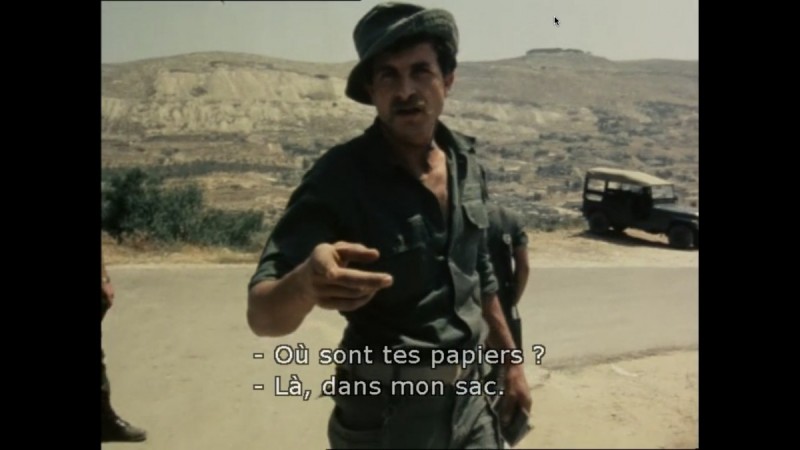

Ton travail est une exploration à la fois humaine et technique de cette forme filmique, depuis longtemps, aussi bien en tant que chef opératrice qu’en tant que réalisatrice. D’ailleurs, on peut assez facilement reconnaître ton style, je devrais dire ton éthique du cadrage, à la manière dont glisse la caméra, à la manière dont tu respires à travers le cadre, dont tu cadres et énonces le champ, attrapes des silences et restes aux aguets dans une tension attentive. On se souvient notamment du fameux plan séquence de dix minutes où tu te confrontes à un soldat israélien, dans Journal de campagne ; Amos Gitaï l’a entièrement gardé au montage. Un moment fort sur le plan humain et politique ainsi qu’un point extrême, aussi bien au montage qu’au tournage, dans l’histoire du plan-séquence… Peux-tu parler de cette prise de parole qu’est le plan séquence dans le cinéma documentaire ? Et revenir sur ce fameux moment de Journal de campagne?

Nurith Aviv, 1er mai 1968, Berlin

Nurith Aviv : J’ai une assistante-stagiaire en ce moment, Rym. Si tu regardes comment elle a tourné les premiers jours et comment elle tourne maintenant, tu comprends ce que c’est qu’un plan-séquence. Je parle des petits bouts qui sont tournés, là, dans la queue, avant les séance-rencontres de Poétique du cerveau, aux Trois Luxembourg, et que je mets en ligne sur mon site. Tu verrais qu’elle s’améliore de jour en jour. C’est juste une question de rythme, une façon d’être à l’écoute de ce qui se passe. Tu vois ?

La question c’est comment toi qui es devant (ce truc) cette réalité, tu te laisses emporter, et comment tu es sensible à la chorégraphie qui s’installe entre toi et l’autre. Cette chorégraphie, c’est ce qui se passe entre toi et la personne, mais pas seulement la personne, c’est la personne dans l’espace, tu te laisses emporter dans le mouvement de l’ensemble… ça ressemble, au plus proche, à la danse. Je dis à Rym : « tu as fait de la danse, dis-toi que ça y ressemble… » Tu es toujours dans l’espace avec un autre, c’est toujours des relations qui se redéfinissent à chaque moment. C’est pour cela que j’aime le plan séquence. Parce que tu danses, même si tu es fixe, il y a quelque chose qui danse en toi : espace – personne – toi et ta respiration … et tu te laisses emporter, tu encadres, tu zoomes – il a un sens ce zoom – parce que c’est là que tout d’un coup, tu as envie d’aller … et pareil si tu t’éloignes… et si tu veux attraper cela, pourquoi ? C’est comme si tu allais vers ou comme si tu t’écartais de l’autre. Est-ce que maintenant, c’est le moment de t’éloigner ?

Et si tu as cela en tête, il faut que tu le fasses d’une manière maline pour que ce soit pris dans un mouvement…

Et vraiment, à la voir depuis maintenant une semaine, j’ai pu constater que quelque chose est passé… elle a compris, elle se libère… Il s’agit parfois de faire un mouvement d’un centimètre pour dire autre chose…

Et pourquoi s’arrêter à tel endroit ? Et là je peux analyser, je sais exactement ce qui se passe avec mes élèves et pourquoi ils se sont arrêtés. Et souvent, c’est à cause de la peur. Parce que la peur règne dans le monde d’une manière générale. On a du mal à prendre une décision parce qu’on a peur, parce qu’on ne sait pas où est le désir. Et si on ne sait pas on n’ose pas. Et ça, je peux le montrer précisément dans le mouvement de quelqu’un qui s’arrête pour une seconde où il ne devait pas s’arrêter, parce qu’il a trop peur.

Je dis à mes élèves : « Vous n’avez pas à savoir, vous vous laissez emporter, intérieurement. C’est intérieur, mais ce n’est pas que dans vous… et là je dis parfois à Rym : « tu t’occupes tout le temps de toi, tu te demandes tout le temps si tu as peur, et si tu peux ou ne peux pas … » Je lui dis « Laisse, lâche ! Tu t’occupes trop de comment tu es, tu n’oses pas déranger » Je lui dis : « D’accord, tu vas déranger, mais tu vas déranger pour une seconde, et là tu fais un film pour l’éternité. » La personne que tu gênes, si tu es juste devant elle, elle peut faire un pas à droite. Evidemment tu négocies jusqu’où tu peux déranger quelqu’un. Parfois on va trop loin, alors on s’accommode, on s’excuse… mais on n’est pas tout le temps dans la trouille. Et moi qui suis une grande angoissée, je sais que tourner un plan séquence dans un documentaire, c’est tout le temps un dépassement de mon angoisse. Mais l’angoisse est dépassée avec l’autre, qui m’aide, celui pour qui je suis en écoute. Le sujet filmé comme le réalisateur. Filmer, c’est entrer dans le désir de l’autre, mais avec son propre désir. Dans Journal de campagne, par exemple, Amos a poussé mes plans-séquences à l’extrême limite, au montage, il a tout gardé.

Et c’est ce que je cherche à transmettre à Rym. Je lui dis : « Regarde, tu es avec moi, tu ne filmes que des petites choses, au cinéma (Les Trois Luxembourg), un peu avant le film et ensuite avec la personne qui vient débattre dans la salle… le vrai cinéma, c’est ce qu’on fait ensemble, de jour en jour, c’est ça le cinéma, c’est dans les détails… »

Le cinéma, ce n’est pas faire un film, c’est trouver le mouvement juste. Et tout d’un coup, quand tu vas bien et que tu y es – comme par hasard – c’est là qu’advient le hasard. C’est juste à ce moment-là que quelqu’un ou quelque chose entre dans le champ… C’est précis. On peut très bien regarder comment le hasard arrive dans le plan quand on est prêt à l’accueillir. Certains diront peut-être que ce n’est pas le hasard mais je crois que si. Le hasard est toujours à venir mais est-ce qu’on est bien là pour l’accueillir ? C’est tout le travail du plan séquence documentaire.

J’ai montré à Rym, le jour où elle allait mieux, le nombre de pas qu’elle avait fait juste au moment où cela arrivait. Elle avait dansé. Ce que je cherche, c’est la rencontre avec ça. Etre là, l’accueillir, le voir, l’entendre et une fois que le plan m’a donné ce cadeau là, je continue mon cheminement.

Olivier Beuvelet : Oui, c’est une caractéristique qu’on trouve chez toi, dans tes films comme dans ceux que tu as faits avec Amos Gitai, par exemple, tu fais des plans qui durent après le moment fort. Tu vas chercher derrière, au-delà, après.

Nurith Aviv : Et parfois, il faut voir si le film le veut bien parce que parfois ça pose un problème au montage. Et c’est là qu’Amos, dans Journal de campagne, a poussé le principe jusqu’à l’extrémité, de manière radicale, en utilisant bien plus du plan que moi je n’aurais jamais osé utiliser. Amos est quelqu’un qui n’a pas peur, sur le plan cinématographique, il a beaucoup de courage. Quand je vois le fameux plan séquence avec le soldat israélien, je me dis qu’il exagère d’avoir tout laissé, les dix minutes de la bobine, mais c’est ce qui a fait le style du film, c’est cette exagération dans les plans-séquences.

Olivier Beuvelet : Cela installe le spectateur dans un présent en tension, à tes côtés, devant ce qui menace le film, qui semble s’arrêter lorsqu’un soldat pose sur l’objectif de ta caméra un porte-documents qui lui sert de cache. Lors de ce passage au noir, tu tiens bon, tu ne cèdes en rien sur ton désir, sur votre désir. C’est là d’ailleurs que l’intention du film s’écrit en lettres blanches sur la moitié de la surface de l’image, comme pour contrer la tentative de censure. L’image très mobile devenant une sorte de page. Et cette intention s’exprime de manière collective autour de la voix du réalisateur : « Début mai, Roni, Nurith, Saar, et moi-même décidons de tourner un « journal de campagne » sur l’escalade et la tournure que prend le conflit israélo-palestinien. » Tout comme le soldat et les ordres qu’il donne à droite et à gauche pour vérifier les identités de chacun, le désir circule dans le film, entre ces différents pôles… le réalisateur qui apparaît et parle, les techniciens qui affleurent parfois, et toi, la chef-opératrice, qui énonce le tout et reste, vaille que vaille, attentive. C’est l’indice d’une confiance dans ce qui va arriver… à l’instar de la femme (l’épouse du maire de Naplouse) qui affirme qu’elle reste, elle aussi, car elle sait qu’un jour ses droits seront respectés… Le plan séquence devient alors la forme même de l’acte de rester face à une force qui veut vous faire partir. C’est-à-dire couper. Il faut du courage pour faire ce plan-séquence.

Nurith Aviv : Et il faut surtout se laisser emporter par ce qui se passe. Quand le soldat met sa main sur ma caméra, est-ce que je dois couper parce qu’il me dit de couper ? Non ! Et ils ont mis plusieurs fois la main sur ma caméra. La première fois, c’est vrai, ton instinct te commande de couper, parce que c’est dangereux. Mais comme c’était trop bien ce que je voyais à travers le peu de place qu’il laissait à mon champ, parce qu’il refaisait mon cadre, avec sa main posée sur l’objectif et il laissait un petit trou entre ses doigts. J’ai trouvé ça trop bien. C’était encore une petite fenêtre inattendue, et j’ai trouvé que ce que je voyais par là, c’était bien. Il avait mis toute la main.

Olivier Beuvelet : ça faisait une sorte d’iris…

Nurith Aviv : A un moment donné, j’ai compris que toute la violence qu’il manifestait envers les autres s’exprimait directement à la caméra, dans la confrontation avec moi. Quand il s’énerve : « dis-lui d’arrêter ! Elle comprend pas ! Dis-lui d’arrêter ! » … en s’adressant à Amos… devant moi.

Olivier Beuvelet : Oui c’est violent ça, tout d’un coup il annule ta présence, il paraît tellement étonné de ton absence de réaction à son ordre, qu’il ne peut qu’imaginer que tu ne comprends pas (Peut-être que tu ne comprends pas la langue …). On sent que, peut-être, le fait que tu sois une femme le dérange aussi … il croit te nier en s’adressant à l’homme, mais il te fait exister encore plus fortement, et en tant que femme, et en tant que regard opiniâtre attaché à son désir de voir, ce qui augmente sa violence et rend ta résistance plus forte !

Nurith Aviv : Et après c’est devenu tellement long. Ça a duré, j’ai tenu bon… Il demande à mon assistant de chercher mon passeport dans mon sac, il ne le trouve pas … il s’éloigne et revient, le mec qui était violent, le même, tout d’un coup, il dit : « Ah je suis beau ? Est-ce que je te plais ? » Tout d’un coup, il se rappelle qu’il est regardé, parce que je continue de filmer, il change de style, il fait le beau : « alors est-ce que je te plais ? »

Olivier Beuvelet : Oui parce que quand Gidi, ton assistant, cherche tes papiers dans ton sac, tu ne le suis pas avec ton cadre, tu restes sur le soldat, qui est dans un moment creux, de recul et d’attente. Et là, il est surpris dans son intimité. Le pouvoir a changé de camp ! Retournement dialectique ! C’est extraordinaire ! C’est comme si en continuant de filmer tu apparaissais enfin dans son champ de vision et que ton regard, le regard du témoin qu’il essayait de faire disparaître, finissait par prendre le pouvoir sur son corps et sur son âme en devenant un juge auquel il doit plaire… au fond, il continue de faire la même chose, « plaire au pouvoir » mais il est perdu … le plan-séquence l’a noyé dans une réalité à laquelle il voulait échapper et que la longueur du plan l’empêche de fuir. Pas d’issue ! Il se rend !

Nurith Aviv : On ne savait pas que ça allait arriver, ni Amos ni moi. Ça ne se prépare pas à l’avance, ce n’est pas dépendant de celui qui fait le plan, c’est que tout d’un coup (en allant chercher quelque chose au bout du plan-séquence) tu arrives à un moment où tu vois un mec qui change du tout au tout et qui ne sait plus quoi faire avec cette fille qui n’arrête pas de filmer.

Olivier Beuvelet : C’est la durée qui permet ça … quand on n’a pas peur d’aller au-delà de ce qu’il faudrait raisonnablement faire …

Nurith Aviv : Oui dans D’une langue à l’autre avec Agi Mishol, je reste, ça tourne toujours, il y a un silence très long et puis elle dit encore deux mots et c’est super. J’adore le silence … et le silence, tu ne peux le montrer qu’en plan séquence, tu ne vas pas tout d’un coup filmer le silence en deux secondes. Mais ce qui est intéressant, c’est que ça parlait avant et que ça reparle après … le silence est là … au milieu … entre. Comme celui qui est là avec Yadin dans Poétique du cerveau. Elle est émouvante l’émotion de Yadin qui ne parle pas pendant si longtemps … son silence s’intègre à sa théorie car l’émotion est la preuve d’une vérité de la parole. Quand il dit « Je ne sais pas si la mémoire est précise, mais puisque je peux le revivre avec émotion ça veut dire qu’il y a une graine de vérité », ce qui paraît n’être qu’un long silence est en fait une émotion à la fois vécue et déjà théorisée par ce chercheur qui travaille sur la mémoire et sur la place de l’émotion dans le souvenir… tout est là, juste dans le silence, tel qu’on le voit se charger d’émotion… J’aime beaucoup le silence… Cette chose, ce moment où il ne se passe rien est parlant quand il est pris entre deux autres choses. Alors il prend toute son ampleur, toute sa force… L’image se met à parler entre les mots. Je parle des silences dans la parole, à l’intérieur d’un plan …

(Le téléphone sonne)

Voilà que ça sonne tu vois, on va mettre un petit silence…

Fin de la bobine.

Entretien réalisé le 19 décembre 2015 à Paris.

Nurith Aviv dans Poétique du cerveau (2015)