Archive, réappropriation

The Exquisite Corpus (Peter Tscherkassky, 2015)

Les formes inachevées du cinéma remettent en question non seulement l’idée de film en elle-même, mais aussi l’intégrité d’une oeuvre et ce qu’elle peut bien vouloir signifier en s’inscrivant dans le champ de la culture.

En faisant un travail de programmateur-conservateur à la Cinémathèque québécoise, j’en viens forcément à un moment ou l’autre à deviser à propos de cette inscription, en statuant entre autre sur les priorités d’acquisitions lors des réunions en comité interne. Parfois, je développe plus amplement mes premiers arguments auprès de la CCEEBC – une instance gouvernementale -, afin de délivrer des reçus d’impôts aux donateurs de films. En ce cas, je suis appelé à formuler un témoignage sur la valeur ajoutée du film acquis au regard d’une idée patrimoniale du cinéma qui guide la constitution d’une collection.

Qu’est-ce que cela signifie en clair ? Si l’on s’en tient aux formes inachevées du cinéma, l’argument patrimonial appelle la remise en question de la forme finie, du film abouti qui correspondrait grosso modo aux desideratas des cinéastes. L’ oeuvre «significative» peut l’être d’un point de vue social, artistique, historique. Mais si l’on s’en tient à cette définition restrictive pour décider d’une acquisition, l’on passe à côté de ce qui fait aussi la richesse des archives du cinéma, en ce qu’elles témoignent non seulement du processus artistique, mais également de la vitalité du geste créateur au-delà d’une forme finie.

Par ce constat, l’on prend bien la mesure de l’intensité d’un dialogue qui peut s’établir entre une Cinémathèque et des créateurs de cinéma expérimental pour qui le film est aussi un matériau, parfois instrumentalisé ou renforcé dans ses potentialités plastiques. Par exemple, cela peut impliquer de rendre visible dans un plan qu’on répétera en boucle ce qui échappe au regard lorsque l’on visionne un film en continu, en phase avec cette idée de forme finie.

Si l’archive cinématographique est depuis longtemps un matériau utilisé par les cinéastes expérimentaux (de David Rimmer à Rick Raxlen ou Bill Morrison), nous savons aussi que des bouts de films et notamment les rushes de certains films auxquels nous n’aurions plus accès à la seule version finie peuvent receler une puissance expressive qui dépasse parfois les films qui se sont faits et qui se font.

Jaffa-Gate (Rick Raxlen, 1983)

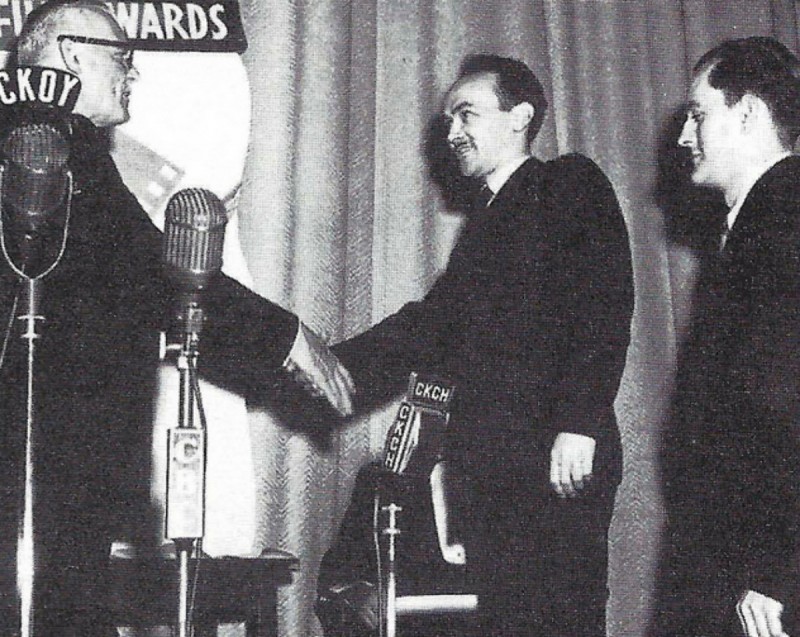

Afin d’appuyer mon propos à un niveau spéculatif, je prends pour exemple une découverte récente dans les archives de la Cinémathèque québécoise : les rushes du premier documentaire sur l’art réalisé au Québec (jusqu’à preuve du contraire), Artistes primitifs d’Haïti de Réal Benoit. Nous savons que ce film tourné en kodachrome a été présenté au Festival d’Edimbourg en 1950, qu’il a remporté un prix spécial aux Canadian Film Awards (au même moment que Begone Dull Care de McLaren et Lambart) et que la musique était composée par Maurice Blackburn.

J’ai été pendant plus d’un an dans l’impossibilité de retracer le film réalisé par Réal Benoit, avec André de Tonnancour à la caméra. Je connaissais cependant le récit de son tournage, ce qui a beaucoup alimenté mon imagination. Il a été relaté par Benoit lui-même dans l’émission Gros plan, produit par Radio Canada en 1970. Le film a été une aventure hors du commun, puisque Benoit et de Tonnancour ont appréhendé le projet à la manière d’une expédition. Ils ont acheté un bateau, y ont mis leur équipement de tournage et leurs bagages, avant de longer la Côte Est jusqu’à Haïti. Là, ils ont réalisé ce film d’un quart d’heure. Puis, leur bateau étant un citron presqu’à l’état d’épave, de Tonnancour revint à Montréal par ses propres moyens, tandis que Benoit continua son périple jusqu’au Brésil. Le film sera plus tard distribué par National Geographic. Ceci marque les débuts de l’histoire méconnue de la maison de production Benoit-de Tonnancour qui a existé jusqu’à la fin des années cinquante à Montréal, avec un catalogue constitué surtout de publicités et de quelques séries vendues à Radio-Canada. L’intérêt patrimonial est ici double : peu de documentaires en couleurs existent montrant Haïti dans les années 1940 et cette production constitue le geste inaugural d’une maison de production dont l’apport significatif a été oublié.

Le fait que nous ayons tout de même les rushes de ce film était déjà une chance. Il est évident qu’une politique plus restrictive quant à la conservation des rushes – une question qui se pose forcément, compte tenu des contraintes d’espace, de la quantité de films et d’éléments qu’on conserve à la Cinémathèque québécoise – concourrait à perdre la trace de projets de films constituant des jalons de la cinématographie nationale, oubliés pour des raisons de distribution lacunaire, de rareté, du parcours non linéaire de certains créateurs, comme c’était le cas de Réal Benoit, décédé assez jeune, au début des années 1970 et connu d’abord pour ses écrits.Il y a plusieurs manières de considérer l’usage de ce type d’archive, une fois fait l’ouvrage d’interprétation lié aux rushes et éclairé le contexte du film. L’une d’elle consiste à se rapprocher du cinéma élargi, une forme du cinéma expérimental impliquant une mise en espace de la projection dans une salle d’exposition.

Dans le cas d’Haïti, nous avons plus de deux heures de métrage en kodachrome qu’il s’agirait de numériser. Difficile d’imaginer un nouveau tirage sur pellicule, d’autant plus que la perte de coloration du kodachrome lors de la fabrication de copies est avérée. Partant d’un principe qui consiste à puiser dans les archives de la Cinémathèque québécoise, un problème qui se pose a trait à la disponibilité des copies. S’il s’agit d’exhumer des films, la question de l’accessibilité entre en jeu. Le plus souvent les copies uniques ne peuvent sortir des voûtes sous prétexte d’une simple projection. L’extrême rareté du matériel en ce cas fait obstacle. Deuxième argument pour passer les films au scanner.

L’étape suivante viserait à s’assurer de la collaboration d’un musicien ou d’un artiste audio, en plus d’un monteur pour travailler à une réinterprétation du film. L’effort d’appropriation de l’archive peut alors relever de l’intervention plastique, sans mettre l’accent sur la reconstruction narrative mais sur la qualité expressive du film, ainsi que les points de détails du matériau filmique. Mais est-ce que le matériau filmique que je pressens d’un intérêt patrimonial certain suffira à inspirer le monteur et l’artiste audio ? La question est très liée à un effort préalable afin de poser des arguments sur la table, de façon semblable au processus de programmation lorsqu’il s’agit de mettre de l’avant un corpus mal connu, peu commenté, voir inédit.

Voici l’argumentaire. Pourquoi un travail de mise en son ? Cette proposition se justifie en fonction du matériel filmique qu’il sert. Dans le cas présent, la bande sonore est absente, puisque pour Artistes primitifs d’Haïti il n’y a pas eu de captation directe et que nous ne disposons pas des notes de travail sur le son. Le champ sonore est en quelque sorte délivré des images, il est à explorer. Refaire le film me semble moins intéressant, notamment à cause de ce manque sonore, que de proposer une oeuvre de cinéma élargi qui sera forcément expérimentale. Ceci pour laisser précisément un espace en jachère qui est celui de l’interprétation qu’induit la réappropriation de l’archive. Sur le plan éthique, il est plus juste de ne pas occuper la place manquante du cinéaste mais plutôt de circuler sur les bords du travail créateur, en cherchant à donner à voir la démarche, ce qu’il en reste en l’absence de la forme finie du film. C’est pour cela qu’un projet installatif semble adéquat. Il permet aussi au spectateur de faire son propre travail d’interprétation, en créant par exemple une oeuvre audio de type immersif qui ne permette en aucun cas un jeu de croyance falsificateur. Jamais le son ne semblera surgir de l’image elle-même.

Une telle réappropriation pose donc évidemment un enjeu éthique, lié à l’intégrité des plans qui ont été filmés, au regard du sens investi dans l’image par ses créateurs. Avec le recul, ce que l’on peut faire dire aux images qui ont été filmées il y a longtemps s’éloignera du film initial. C’est fatal : un plan de détail, un objet révélateur, tout facteur qui passait inaperçu il y a cinquante ans peut devenir déterminant pour capter aujourd’hui «l’esprit du temps» qui prévalait au filmage. C’est d’ailleurs pourquoi des films qui ont pu passer inaperçus au moment de leur sortie nous semblerons aujourd’hui porteurs d’un sens inédit sur le monde et l’époque où ils ont été faits. Pour l’instant j’ignore ce que le film peut nous dire à propos d’Haïti et cela créé de l’excitation, cependant que les données biographiques sur Réal Benoit, notamment les informations sur l’époque du tournage telles que relatées dans son roman Rhum Soda (publié plus de 20 ans après le tournage, chez Leméac) me permettent au moins un début d’accès à sa réinterprétation du film.

Réal Benoit et André De Tonnancourt recevant des mains du premier ministre St-Laurent le prix spécial pour le film Artistes primitifs d’Haïti lors de la remise des Canadian Film Awards en 1950.

Le film de Réal Benoit, tel qu’il a été réalisé à la fin des années 1940 n’est pas une oeuvre expérimentale, même si son caractère artisanal laisse supposer un espace pour l’expérimentation qui échappe aux productions standards de l’époque. Mais ce qu’il en reste appelle à l’interprétation et nous confronte à la matérialité du film, à ses bouts de pellicule non assemblés. La pensée du spectateur comme de l’interprète des images circule entre ces bouts. S’intéresser au cinéma expérimental, lorsque l’on travaille dans une Cinémathèque est aussi une manière de penser le devenir de l’archive et le sens que l’on peut y puiser pour l’espace commun. Sa potentialité hors des voûtes fait de l’archive une matière vivante.