ENTRETIEN AVEC GUSTAV DEUTSCH

Dans la cadre de la présence de Gustav Deutsch durant le FNC 2011, nous publions un entretien inédit réalisé avec le cinéaste en 2010.

Pendant le FNC:

- Gustav Deutsch donnera une conférence avec Mark Toscano le 14 octobre à 13h00 à l’université Concordia: “Rinse, Repeat, Restore”.

-Trois programmes de ses films seront présentés:

Film Ist. (1995-2009) le 14 octobre à 20h30 à la cinémathèque québécoise;

The School of Seeing le 15 octobre à 14h45 à l’ONF;

Cinema, World Mirror le 21 octobre à 18h30 à la cinémathèque québécoise.

——-

À l’automne 2010, deux événements avaient salué la venue à Montréal des réalisateurs Gustav Deutsch et Hanna Schimek, autour de la série de FILM IST : une leçon de cinéma qui s’était déroulée le 10 novembre 2010 à l’UQÀM (dans le cadre du cours Cent ans de cinéma de Viva Paci) ; et une projection le 12 novembre en présence des auteurs de FILM IST. a girl and a gun, au Goethe Institute.

Nous avons l’immense plaisir d’accueillir Gustav Deutsch, à nouveau, cet automne, dans le cadre cette fois du Festival du nouveau cinéma où il accompagnera trois programmes de ses films et participera à une table-ronde avec l’archiviste Marc Toscano. Ce sera donc l’occasion de pouvoir voir bon nombre de films très rarement présentés, tels Adria – Holiday Films 1954-1968 (1990) et la série Welt Spiegel Kino (2005) et de se replonger dans l’œuvre et la pensée de l’un des plus grands artistes contemporains du « found footage ».

Lors de son passage au mois de novembre 2010, nous avions eu la chance de rencontrer Gustav Deutsch et de longuement nous entretenir avec lui. L’occasion nous semblait judicieuse de profiter de ce nouveau détour par Montréal, pour publier ce long entretien, en guise d’introduction au programme alléchant que nous a concocté le Festival du nouveau cinéma, avec la collaboration de la revue Intermédialités.

Pour obtenir l’horaire des projections, visiter le site du Festival du nouveau cinéma.

——

André Habib [AH] : Je sais que vous avez étudié l’architecture et touché à plusieurs disciplines. D’où vous vient cette fascination pour les archives cinématographiques et l’image en mouvement ?

Gustav Deutsch [GD] : Ma fascination pour les images en mouvement se distingue de ma fascination pour les archives. J’ai commencé à travailler sur le found footage seulement dans les années 1990. Avant cette période, je tournais en super-8 et je montais en vidéo. En fait, au terme de mes études, je n’avais aucune envie d’entrer dans un bureau d’architecte. J’ai donc déposé ma candidature à l’Académie du film et de la télévision à Munich. C’était en 1979. Mais ils m’ont refusé. Cette année-là, je crois qu’ils ne prenaient que des femmes, ou peut-être qu’ils souhaitaient seulement des jeunes, qui sait ? Tout compte fait, ce fut pour moi l’occasion d’initier une nouvelle relation avec le film… ou disons plutôt avec la vidéo, car au même moment, en 1979, une coopérative vidéo était fondée à Vienne. J’en devins aussitôt membre. Ainsi, de 1979 à 1983, j’ai principalement travaillé en vidéo.

AH : Plutôt qu’en pellicule…

GD : Plutôt qu’en pellicule, oui. On s’attendrait généralement au cheminement inverse, commencer avec la pellicule pour aller vers la vidéo. Pour moi, ce fut le contraire. À cette époque, la vidéo représentait un véritable instrument politique. Le défi consistait alors à faire coïncider des préoccupations sociopolitiques et des préoccupations artistiques. En Europe, plusieurs regroupements semblables se développaient simultanément. Il y eut, par exemple, la coopérative vidéo de Zürich, qui réalisa le film Züri brennt (1980). C’était l’un des premiers exemples de vidéos qui combinait des approches politiques, esthétiques et artistiques. Et nous avons essayé de faire de même.

Pendant les deux premières années, j’ai travaillé sur la vie culturelle et sociale des milieux ruraux bordant la frontière tchécoslovaque, à cent kilomètres au nord de Vienne. Nous y avons filmé toutes les activités régionales durant une année entière : les rituels, les fêtes, les actions politiques… Nous nous sommes insérés dans la vie des gens comme l’aurait fait une télévision communautaire, en allant jusqu’à prêter nos caméras aux paysans. Nous leur permettions de filmer leur vie. Mais cette approche, à mon avis, n’a pas été très concluante. Pourtant, les images tournées au cours de ces deux années ont permis de réaliser cinq films en vidéo. Les cassettes rassemblaient des contenus très variés. L’une d’entre elles était remplie d’entrevues de politiciens locaux, régionaux, et des représentants de ces régions à Vienne. Une autre était entièrement consacrée au concept de « culture ». Nous demandions aux gens dans la rue : « qu’est-ce que vous comprenez par le mot culture ? ». C’était impressionnant. Certaines personnes nous répondaient en parlant des fruits qu’ils cultivaient.

Michael Cowan [MC] : C’est la première définition du mot « culture ».

GD : Les films étaient très différents. Notre but était de capturer l’atmosphère de ces différents contextes de vie, l’atmosphère d’une célébration religieuse ou celle d’une action politique, puis d’en faire le montage, non pas dans un style documentaire, mais d’une manière très associative. Le film sur l’idée de « culture » remporta le plus de succès. Les gens de la région le louent encore aujourd’hui pour le projeter entre eux. Il semble qu’il ait bien capturé bien l’atmosphère de la région.

AH : Vous les impliquiez dans le processus du film ?

GD : Oui, certains d’entres eux. Je connaissais des gens dans cette région. J’avais travaillé avec eux durant le film sur les vendanges. Nous avons ensuite gardé contact. Quand ils viennent à Vienne, on se rencontre, et quand je vais dans cette région, je passe les voir. Aujourd’hui, les enfants ont grandi et parfois nous allons prendre un verre ensemble. La convivialité de nos relations avec ces gens était due à un certain arrière-plan social… Nous n’étions pas des journalistes. Nous voulions entrer en contact avec eux et tisser des liens. C’est à partir de ces liens que nous voulions créer nos images.

MC : C’est très intéressant de vous entendre, à la lumière de ce que l’on a pu voir ici à Montréal, avec la série FILM IST notamment. J’ai envie de poursuivre en parlant de votre bagage multimédia, les différentes formes d’art que vous avez expérimentées et comment cela se combine dans vos films. Mais j’aimerais auparavant m’attarder encore un peu sur ce sujet. Ce que vous décrivez maintenant ressemble à une tradition des films ethnographiques et politiques : les ciné-trains soviétiques.

GD : Oui, c’était plutôt le point de départ. Votre question initiale était « comment tout a commencé pour vous ? ». Cela a commencé comme ça. Je n’ai pas débuté par une approche analytique du film mais bien par une approche politique du médium. Et ensuite, seulement à la fin des années 1980, j’ai commencé à travailler sur les home movies ou films de famille. Le champ du home movies me semblait alors très négligé et personne, particulièrement à l’époque, ne s’intéressait à ces films. Aucune archive ne les conservait ou ne les restaurait. Aujourd’hui, c’est complètement différent.

Adria

AH : On assiste aujourd’hui en effet à un véritable « boom » des films de famille.

GD : Mais quand j’ai commencé, c’était il y a vingt-cinq ans. J’ai commencé par travailler avec des home movies tournés sur les côtes de la Mer Adriatique par des habitants de Vienne pendant leurs vacances d’été. Le film avait pour titre Adria, comme la mer. Le film avait une approche structurelle. Je ne souhaitais pas m’attarder à l’histoire de ces familles elles-mêmes. Ces gens, à l’époque, n’étaient pas encore influencés par la télévision, et ils n’avaient qu’une mince expérience photographique — ils prenaient des clichés de la vie familiale, mais n’avaient pas d’expérience de la caméra… Mon objectif était donc d’observer comment filmaient ces gens. J’ai commencé par catégoriser les différents mouvements de caméra présents dans les films. Je me suis d’abord intéressé uniquement aux plans fixes d’objets immobiles. C’était la plupart du temps des enseignes ou des noms de ville, comme « Hôtel tricolore », « Carnaval de Venise », etc. Ensuite, je suis passé aux plans fixes d’objets en mouvement. La plupart étaient des plans de vagues, c’était la principale fascination de ces gens devant la mer. Peut-être que certains la regardaient pour la première fois. Puis, j’ai repéré les panoramas de gauche à droite et de droite à gauche, et de bas en haut et inversement. Cela m’a conduit aux mouvements panoramiques qui suivaient un objet ou une chose, tel un chien, un avion ou un oiseau, un peu comme le regard d’un chasseur.

Le côté artisanal des prises de vue me plaisait. Si on combine tous ces plans les uns aux autres, on obtient des films très variés et des points de vue très différents du même endroit. On en apprend énormément sur les gens derrière la caméra. Certains d’entre eux ne faisaient que des panoramiques. D’autres, peut-être étaient-ils plus agressifs, tiraient droit devant comme des chasseurs. Pour moi, tout ça était absolument fascinant. On aurait dit une nouvelle version des films Lumière. Car les premiers films étaient relativement semblables. Plan fixe, pour fixer ce qui se passait ; et des panoramas. C’était donc une nouvelle version des vues Lumière. Les premières générations de home movies rejouaient l’histoire du cinéma.

AH : Pour vous, ce passage du documentaire ethnographique sur la vie quotidienne et ses aspects politiques à une approche plus analytique et structurelle, était-ce le prolongement de votre intérêt pour la vie quotidienne, ou était-ce plutôt le prolongement d’une autre tradition, par exemple la tradition structurelle, d’ailleurs très présente à Vienne ? Je pense à des artistes comme Kurt Kren…

GD : C’était plutôt l’inverse. La continuation de mon intérêt pour le bagage social des gens et pour leur vie privée. Un intérêt aussi pour la période qui s’étend d’environ 1956 à 1968. C’était une époque de grands changements. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, les gens pouvaient se permettre de partir en vacances à l’étranger. C’était la première fois qu’ils possédaient une voiture leur permettant d’emmener toute la famille en Italie. C’était aussi le début des « temps libres », le début des loisirs. Avant cette période, les gens faisaient ce que l’on appelle en Autriche le « Sommerfrische », c’est-à-dire aller à la campagne pendant l’été pour échapper à la chaleur de la ville. Mais les choses avaient désormais changé. Aller en Italie représentait une chose complètement nouvelle. Je m’intéressais à ces changements de mode de vie. Les gens, en devenant plus riches, pouvaient maintenant s’acheter des caméras et de l’équipement. Avant cette époque, peu de gens avaient eu la chance de manipuler une caméra et de filmer.

C’est à ce moment que m’est apparue la question de la structure. En partie, parce que je désirais non pas simplement entrer dans la vie familiale des gens, mais bien trouver ce que ces familles avaient en commun. C’est pourquoi j’ai fait le choix de travailler seulement à partir de home movies tournés au même endroit. Rimini, Jesolo, Bibione, tous les arrière-plans étaient les mêmes.

MC : Beaucoup de productions cinématographiques utilisent aujourd’hui les home movies. L’une de leurs caractéristiques est souvent de focaliser davantage sur la personne derrière la caméra que sur l’objet filmé. L’autre élément fréquent consiste à prendre un objet destiné à une audience privée et à le rendre public. J’aimerai bien entendre votre opinion à ce propos, car il me semble y voir une relation avec certaines des séquences de la série FILM IST. Certaines, pourtant extraites de films scientifiques, possèdent un caractère documentaire troublant. Par exemple, la démonstration de la table d’opération… Comment concevez-vous le fait de rendre ce matériel public?

GD : Pour un réalisateur, travailler avec les found footage, et particulièrement les home movies, implique une certaine responsabilité. Certains films m’ont été donnés par les familles… Pour mettre la main sur ce type de films, j’ai fait trois choses. La première a été de mettre une annonce dans un journal local distribué dans tous les ménages viennois. L’annonce disait que j’étais réalisateur et que je travaillais sur des home movies. Je demandais aux gens possédant ce genre de film, tournés pendant cette période à la Mer Adriatique, de me contacter. La seconde chose a été de faire la même demande à mes amis. Plusieurs m’ont donné leurs films privés. Et enfin, je suis allé au marché aux puces et j’ai acheté des films anonymes, des films dont j’ignorais la provenance. Par contre, pour tous les autres films, je connaissais soit les auteurs soit leurs enfants. C’est pourquoi, dès le début, il était important pour moi de produire une œuvre qui puisse convenir à ces gens, qui puisse respecter les personnes apparaissant à l’écran. Je ne cherchais surtout pas à rire des gens ou à souligner la maladresse des filmeurs. D’ailleurs, durant la première projection, tous les propriétaires des films étaient présents. Les scènes et les plans qui composaient le film étaient tous très drôles, mais personne n’était directement ridiculisé. Les gens riaient plutôt des situations dans lesquelles chacun s’était plus ou moins reconnu. J’ai moi-même vécu des scènes semblables avec ma famille, même si nous n’avions pas de caméra. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle j’ai choisi cet endroit, parce que j’y avais été six fois durant l’été et que je savais exactement ce qui s’y passait. Par conséquent, tout le monde se reconnaissait dans ces scènes : les rituels, les jeux, les styles de l’époque. Tout le monde s’y retrouvait.

Adria

MC : Vous disiez précédemment que ces homes movies rejouaient d’une certaine façon l’histoire du cinéma, de manière consciente ou inconsciente, notamment parce que ces pratiques privées renvoyaient à des significations plus vastes. Il semble également, dans une perspective selon vous plus sociale, qu’une partie de la joie ressentie dans ces films réside dans la découverte de règles non écrites du tournage, des règles que nous suivons tous.

GD : L’élément important à mes yeux… si l’on prend le cas de Peter Forgács, par exemple, ce dernier fait tout à fait autre chose. Il fait des portraits de famille, et ensuite, avec le portrait d’une seule famille, il raconte l’histoire d’une époque. De mon côté, ce n’était ni le cas d’une seule personne ni celui d’une seule famille qui m’intéressait. Je cherchais plutôt à présenter une sorte d’idéal, le type idéal de la famille viennoise en vacances dans les années 1960. À quoi ressemblaient ces gens, qu’est-ce qu’ils faisaient ? Tel était mon but, et ceci sans mettre de l’avant un personnage précis.

AH : J’aimerais que nous fassions tranquillement une transition vers FILM IST. Vous ne faites ni des films sentimentaux, un genre souvent utilisé par la télévision, notamment lorsqu’elle a recours aux home movies (un regard sur les jours passés, des films où l’on ralentit l’image pour la rendre encore plus mélancolique et poignante), ni des films narratifs rattachés à des sujets privés et témoignant dans une histoire plus large, comme le font Peter Forgács et d’autres réalisateurs. Vous auriez également pu adopter une autre approche. Par exemple, regardez tous les bébés, tous les couchés de soleil, tous les gâteaux d’anniversaire, etc. Ce serait une approche par motif. Au contraire, à mon sens, vous avez décidé très tôt — et cela me fascine réellement — d’adopter une méthode encore plus radicale. Vous utilisez une approche strictement structurelle, comme Michael Snow ou Kurt Kren. Vous opérez à partir des éléments de base d’un film : le zoom, le panoramique, etc., pour ensuite décomposez ces films à partir de ces éléments.

GD : Un aspect amusant, à ce titre, si vous reprenez tous les mouvements de bas en haut, vous obtenez un film d’architecture. Ce sont en effet toutes des images de campaniles.

AH : Vous trouvez donc le motif après-coup.

GD : Oui, vous trouvez le motif à travers un autre type de catégorisation. Si vous montez par exemple une suite de plans d’objets en mouvement devant la caméra, vous obtenez une narration. Vous avez un feu, puis un feu d’artifice, un drapeau, une fontaine. Placés l’un après l’autre, ces éléments forment une histoire. Dans mon travail, toutefois, le film n’est jamais monté de telle manière qu’après le feu apparaisse la fontaine. Tous les éléments sont assemblés de façon plus structurelle. Je commence toujours par la première famille, ensuite la seconde, et ainsi de suite. La pellicule tournée par la première famille vient en premier dans le film. Si, par exemple, la première famille avait filmé un feu, celui-ci viendrait en premier. À l’époque, les gens me demandaient pourquoi mon montage était si narratif ? Qu’est-ce que je cherchais à leur dire dans ce film ? Mais je ne voulais rien dire du tout. C’était le résultat d’un simple principe structurel.

AH : En effet, la structure vient en premier. Néanmoins, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non, quelque chose dans vos films renvoie à un registre poétique. Comment percevez-vous cet aspect ? Il s’agit d’une grande question qui nous fait parcourir ces objets, à travers Adria, vers la série FILM IST. et les autres travaux que vous avez réalisés. Comment envisagez-vous, d’une part, votre approche plus structurelle, et d’autre part, les éléments de votre travail ayant trait à la métaphore, à la poésie, à l’association, à l’analogie ?

GD : Tout découle selon moi de la combinaison, à la fois fascinante et périlleuse, de deux principes : l’un mathématique et l’autre poétique. Par exemple, quand je travaillais sur les séquences scientifiques de FILM IST. 1-6, tout mon matériel suivait des principes logiques ou mathématiques. Pourtant, même si ces films furent assemblés selon des principes mathématiques, ils étaient forcément l’objet d’une recherche poétique. La qualité de ces films découle à mon avis de la tension entre la force de la structure et la présence d’éléments poétiques.

Film Ist

MC : Quand nous enseignons le « found footage », nous référons fréquemment à deux temps de l’image. L’image d’abord comprise dans son contexte historique —lequel transparaît d’ailleurs dans vos films. Puis, cette image porte une signification nouvelle, celle que lui confère son nouveau contexte. Je pense, à titre d’exemple, au premier chapitre de FILM IST., où apparaissent dans un premier temps des images chronophotographiques d’un lanceur de disque. Viennent alors des images d’oiseaux d’une grande beauté, entre autres, le vol d’un paon. Le spectateur se rappelle alors que ces images sont issues d’une étude scientifique.

GD : Dans le cas de la série FILM IST., le montage a été fait de manière très catégorique. Rien n’a été laissé au hasard. J’avais cinq films d’oiseaux ; j’ai donc pris le premier, puis le deuxième, etc. Le montage suit le principe des travaux d’Aby Warburg : associer des images soit par la forme, soit par le contenu, les mettre ensemble afin de produire un sens nouveau. J’ai fidèlement suivi ces principes pour le montage des premiers chapitres de FILM IST. Les archives provenaient entre autres des travaux chronophotographiques de Marey. Par ailleurs, comme ce fut le cas pour FILM IST. A girl & a gun, je souhaitais utiliser certains films précis. Des pièces, telles que le Camillo Negro par exemple, ou une femme qui fait des convulsions hystériques. Je savais que ce film existait, j’ai fait des recherches dans le but de le trouver. Je l’ai ensuite combiné avec des images complètement différentes, des images que je ne connaissais pas au préalable. Un autre exemple, dans FILM IST. A girl & a gun, les images de la table d’autopsie du Dr. Doyen sont juxtaposées avec des scènes issues de l’Imperial War Museum montrant des soldats blessés durant la première guerre mondiale, chaque soldat n’ayant plus qu’une seule jambe. C’est alors qu’une femme arrive. Elle porte un seau. Ce seau est le même que celui situé sous la table de Dr. Doyen, qui servait à recueillir le sang. Puis, elle sort de ce seau de la nourriture qu’elle donne aux dindons. Et les animaux commencent à se battre. J’avais donc cette idée, que les deux dindons représentaient en quelques sortes les docteurs — ils se battent pour une femme qui les nourrit avec son corps ou bien avec le corps des autres. En même temps, il y a tous ces hommes sur une jambe qui regardent la scène. Il y a donc, tout d’abord, une approche formelle, parce qu’en premier lieu, il y avait le seau. C’est par la suite seulement que sont venus s’ajouter les autres éléments. C’est ainsi que je fonctionne. Je ne sais rien d’avance. Quand je commence à travailler, je n’ai aucune idée comment les choses vont tourner. Une image conduit toujours à la suivante. J’essaie différentes combinaisons, certaines ne fonctionnent pas…

MC : Durant votre classe de maître, vous avez donné l’exemple des masques. Il me semble qu’il s’agit d’un exemple similaire à ce que vous venez de décrire. Il y aurait trois niveaux en ce qui concerne les masques. Premièrement, le niveau des acteurs qui ne souhaitent pas être reconnus. Il y aurait ensuite celui de la narration. Par exemple, lorsque dans un des films une femme seule à la maison est rejointe par son amant. Les deux amants sont alors masqués pour ne pas être reconnus. Finalement, le troisième niveau, où votre approche structurelle apparaît de manière poétique. C’est le début du chapitre intitulé « Thanatos » où les visages sont cachés par des masques à gaz.

GD : On en revient au caractère mathématique et poétique de l’image. En suivant une logique similaire, si je sais ce que je souhaite exprimer… Par exemple, pendant la même période, j’utilisais aussi des masques dans d’autres contextes. Tout part d’une simple idée. Si je ne trouve pas le bon matériel pour combiner ceci ou cela, alors je ne peux le faire. Du coup, j’y arrive soit par chance soit par une recherche spécifique. Mais normalement je ne cherche pas quelque chose en particulier. J’essaie seulement d’obtenir le plus de matériel possible de la plus grande qualité possible. Ensuite, je travaille avec ce matériel.

Film Ist

AH : Vous avez mentionné hier qu’une image doit avoir de la force. Une image peut être forte sur plusieurs plans. Elle peut être saisissante en elle-même ou parce qu’elle nous rappelle un contexte spécifique. Elle peut être stylistiquement bien préservée, teintée. Parmi ces éléments, existe-t-il pour vous un aspect proéminent ? Quand vous dites « avec force », quel est l’élément déclencheur ou central ?

GD : L’élément majeur se trouve dans ce que Roland Barthes, en parlant de la photographie, appelle le punctum [ndr La chambre claire]. Non pas ce que l’on sait quand on regarde une image, ni ce que l’on peut trouver sur le contexte social ou politique, mais bien ce qui nous saisit. Ce qui nous frappe de telle manière que nous ne pouvons plus l’oublier. C’est le moment. Nous ne l’avons pas dit hier, mais la plupart des dessins réalisés par Hanna [Schimek] s’inspirent de l’idée de punctum. Quand nous nous arrêtons sur un film ou une image, cela signifie qu’il y a quelque chose de spécial, un détail.

AH : Quelque chose qui, d’une certaine manière, excède la rationalité, qui exacerbe l’image.

GD : Si cela s’insère seulement dans le contexte, ou dans la scène, et que l’effet n’est pas fort, alors nous ne l’utilisons pas.

MC : C’est ce qui me frappait à propos des dessins, hier. Précisément, ils réduisent schématiquement l’image, et souvent, ce qui est mis en avant n’est pas toujours ce à quoi on s’attend. Certains éléments sont laissés de côté pour faire ressortir ce punctum.

GD : Parfois, l’élément saisissant se trouve en arrière-plan alors que le premier plan n’est pas du tout important. C’est la raison pour laquelle nous gardons cette image.

MC : Ça m’a frappé, car vous l’avez mentionné plus tôt, et vous en parliez hier aussi durant l’atelier en présentant votre nouveau projet, à quel point Aby Warburg doit être pour vous une sorte de modèle. Non pas seulement au niveau du produit fini, mais aussi vis-à-vis de votre processus de création. C’est-à-dire, l’utilisation du dessin pour fixer la mémoire des images et créer une banque de données qui vous est propre.

GD : Aby Warburg est pour moi une figure très intéressante. Pas seulement parce que, pour son époque, il a voyagé dans des endroits étranges, comme les Indes. Une chose que personne de son milieu n’aurait eu l’idée de faire. Il se mettait dans des situations extrêmes. Néanmoins, il avait des règles strictes et des idées très claires. Son travail, que j’appréhende par ses images, est pour moi… Dans notre travail, nous nous référons principalement à son Atlas. C’est une pièce très importante pour nous, même si ce travail demeure inachevé — les plans sont finalement devenus un livre, car Warburg n’a jamais pu complété son travail de son vivant. Peut-être ne l’aurait-il de toute façon jamais terminé, car ce travail était beaucoup trop vaste pour lui seul, mais ce qui nous en reste est suffisant. Et c’est peut-être mieux pour nous qu’il ne l’ait pas terminé. C’est une structure ouverte. De plus, son interprétation n’est plus aussi accessible aujourd’hui qu’elle l’était à l’époque. Il donna des conférences avec des tableaux, mais tout cela est chose du passé. Et, on se retrouve avec ces vestiges, comme après une performance de Joseph Beuys. On ne sait plus quoi en faire. Pourtant, mes plus importantes expériences au musée demeurent celles où je ne comprends pas. C’est ce qui me fascine tant dans l’œuvre de Warburg. Vous regardez les images et vous pouvez faire votre propre interprétation. C’est très important pour moi. Pour mes films et les autres travaux que je réalise avec Hanna, j’évite d’expliquer pourquoi j’assemble tel ou tel plan au montage. Et cela, c’est quand j’ai la capacité de le faire, car parfois je ne peux tout simplement rien expliquer. C’est trop émotionnel.

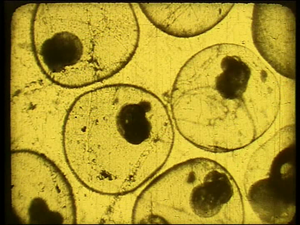

MC : Si je peux me permettre de compléter, en tant que spectateur, les moments les plus warburgiens de votre film naissent des instants où deux registres se rencontrent et produisent des étincelles inattendues. Par exemple, le dessin animé montrant des spermatozoïdes et les soldats courant à travers le champ de bataille.

GD : Lorsque nous effectuons nos recherches, nous choisissons des séquences pour leur caractère saisissant. Les soldats auxquels vous faites référence, courent et ensuite se cachent dans une sorte d’utérus. En les regardant, on se dit que ce sont d’étranges petits microbes. Ce ne sont pas des êtres humains. Ils se comportent comme des microbes qui seraient trop sensibles à la lumière. Au moment où nous les avons choisis ne nous savions pas encore comment ils seraient mis en contexte dans le film. Nous nous sommes ensuite rendus à la cinémathèque de Bologne où nous avons trouvé ces séquences animées de spermatozoïdes avec des visages. C’est alors que tout devint clair.

AH : Hier, lors de la classe de maître, j’ai beaucoup appris sur votre méthode. En particulier, je trouve intéressant de tenir compte de ce que vous appelez la « bibliothèque de films » (Film library) derrière votre travail, qui sont en fait une sorte d’état brut des motifs, avant montage. J’ai un peu travaillé sur la version longue du chapitre de la conquête de Film IST. Je le trouve très puissant et très intéressant à analyser. Voir le film avant, c’est-à-dire la version brute de First Encounter, telle qu’elle apparaît dans le Film library, et avoir à l’esprit comment ces images ont été retravaillées dans le film, avec d’autres images, l’arrivée du tigre, le serpent, la présentation de la femme, les femmes montrant leurs coiffures ou leurs chapeaux, constater tout le travail ajouté, me semble passionnant. Car vous auriez pu vous contenter de les cataloguer. Ces images sont fascinantes en elles-mêmes. Elles auraient pu être présentées dans une installation ou simplement telles quelles. Ce que vous leur ajoutez, à travers votre montage, c’est une ouverture à un contexte historique plus large. Et c’est sans doute là qu’intervient Warburg. Soudainement, vous tissez un lien entre exposition, exotisme, étrangeté. Ce lien était présent de manière latente dans l’image, mais votre montage permet de le révéler encore davantage.

Film Ist 1-12

Film Ist a Girl and a Gun

GD : Ma bibliothèque est construite de façon très linéaire. À l’image des jeux pour enfants dans lesquels on peut assembler les lettres de l’alphabet pour tamponner des mots, j’ai tout mes A, mes B. Cependant, lorsque je donne un cours à ce propos, je ne parle pas du montage des chapitres. Je décris plutôt les raisons pour lesquelles il y a quatre ou cinq lettres différentes dans ces séquences, et j’explique d’où elles proviennent. Donc, pourquoi ais-je commencé à collecter des vues des « premiers contacts », des premiers « regards » avec la caméra ? J’explique pourquoi je l’ai fait. Ensuite, je leur montre les images. Puis, je peux citer un texte qui s’y réfère, en parler, ou encore les comparer avec une œuvre littéraire ou photographique. Voilà ce que je fais dans un cours à propos de mon film. Je ne parle jamais du produit final. Je ne peux pas.

AH : Un collègue de mon université a inventé un néologisme. Je crois qu’il a décrit ce que nous cherchons à définir comme une « généanalogie ». C’est-à-dire, d’une part, « généalogie », la naissance, la genèse des formes, à l’instar de la notion évoquée par Nietzsche, et d’autre part, l’analogie. Cela donne généanalogie. Il s’agit d’un concept intéressant en regard de votre travail. La genèse de quelque chose, et en parallèle, l’explication de cette genèse au moyen d’analogies. Il y a effectivement quelque chose de contemporain entre les masques portés dans le film pornographique et ceux portés durant la guerre, ou encore, la manière avec laquelle les femmes montrent leurs chapeaux dans les films du début du XXe siècle et l’intérêt des films ethnographiques de l’époque pour les coiffures [dans le chapitre 7 de FILM IST].

GD : Oui. Cette scène est vraiment étrange. Je ne le savais pas, mais je les ai combinée, parce que… La scène commence avec le salon. Il y a un rassemblement social avec une chanteuse d’opéra. Dans cette scène, un lion apparaît. Selon moi, cela illustre la confrontation entre le bourgeois, le conquérant, et le conquis, le sauvage. Et ensuite, j’intercale les femmes qui tournent leurs têtes. Il y a tellement de plans pris en Afrique où le caméraman fait tourner la tête des femmes afin de voir leurs cheveux ou quel type de boucles d’oreilles elles portent. Elles devaient donc toujours tourner la tête. Ensuite, il y a ces femmes avec leurs chapeaux, les bourgeoises. Elles regardent en arrière et donc, dans le film, elles se regardent les unes les autres. Un jour Nico De Klerk du Netherlands Filmmuseum, m’a dit que les plumes des chapeaux, qui constituent le sujet du deuxième film, sont celles d’oiseaux provenant de la même région d’Afrique où furent prises les images du premier film ! C’était un élément que je n’aurais jamais pu soupçonner. Et cela n’a évidemment jamais été la raison de leur combinaison, car personne ne le savait. D’autant plus qu’il s’agissait d’une information étonnante !

AH : Les images sont également liées historiquement, et non pas seulement de manière figurative, métaphorique ou discursive. A travers le montage, vous produisez ou dévoiler du sens. Quelle quantité de connaissance préalable sur les images avez-vous besoin ? Il y a beaucoup d’images dont nous ignorons la provenance, de quel film elles sont extraites, de quelle période, etc. Au-delà de quel point faites-vous le choix de les utiliser ? Vous vous en servez sans tenir compte du contexte ? Avez-vous besoin de posséder un minimum de connaissance sur l’image pour l’utiliser ou peut-elle parler d’elle-même ?

GD : Je dois y réfléchir. Ce n’est pas toujours pareil. Je ne veux pas avoir trop de connaissance sur les images. Quand je commence à travailler sur un chapitre de FILM IST., j’évite de trop lire. J’achète beaucoup de livres, mais je ne les lis pas. Je recommence à lire seulement après avoir terminé mon travail. Avoir trop de connaissances, c’est dangereux. Si j’en sais trop à propos du contexte historique d’un plan, qui l’a tourné et qui est la personne filmée, cela risque de tout influencer. Je ne souhaite pas cela. Je veux apprendre à partir de l’image elle-même. Le plan me parle et c’est tout, rien d’autre.

MC : Vous dites que vous lisez davantage sur les images utilisées après la réalisation du film. Votre travail s’insère dans le mouvement expérimental du found footage film dans lequel, il s’agit aujourd’hui d’ouvrir des connexions que le spectateur peut ensuite développer. En pensant à la série FILM IST. et A girl & a gun, quelques fois le choix d’assembler certaines images est évident. Cependant, de temps en temps certains moments de votre montage — des moments magnifiques — permettent d’insérer une autre possibilité, et cela même après coup. J’imagine qu’il en est de même pour vous.

GD : Quand je revois le film, je détecte chaque fois de nouveaux éléments. C’est fascinant. Cela signifie que ces images contiennent tant d’informations, de trésors cachés, que l’on n’arrive jamais à tout voir. C’est de cette possibilité que découle l’ouverture dans la structure de FILM IST. Un chapitre n’est jamais fini. Je peux facilement ajouter un nouveau sujet. La limite n’est que financière. J’ai déjà assez de matériel pour ajouter beaucoup de sujets à la série Film IST. 1-6. Le seul problème, si je veux continuer avec ce travail, c’est qu’il me faut retourner auprès des fonds de l’époque. Ils me diront sans doute que le film est fini, et qu’ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient donner plus d’argent. Je dois donc trouver une astuce pour rendre ce travail possible. Il s’agit d’une structure ouverte, et c’est très important pour moi.

Film Ist

AH : Quand vous en avez fini avec une bobine — vous êtes passé à travers, vous avez sélectionné certains passages — est-ce qu’il vous arrive quelques années plus tard de vous souvenir d’une image que vous n’aviez pas sélectionnée. Et de vous dire, si seulement j’avais cette image, si je l’avais fait transférer… Que faites-vous dans ce cas-là ? Est-ce que vous acceptez cet état de fait ?

GD : Non, si je m’en souviens, je peux l’utiliser à une autre fin. Je retourne à la bobine et je reprends l’image. Je l’ai fait pour Film IST. a girl & a gun. J’ai repris toutes mes notes des recherches précédentes. Quand je trouvais un film qui me semblait contenir une scène ignorée au cours de la première recherche. Je le chargeais encore une fois sur la table de montage, afin de le regarder à nouveau. Dans a girl & a gun, on retrouve beaucoup des films utilisés dans FILM IST. 1 à 12.

AH : J’aimerai revenir sur cette structure ouverte. Il existe évidemment plusieurs versions de votre série. Les chapitres 1 à 6 sont sortis l’un après l’autre. Ensuite, la série 7 à 12 est sortie séparément. On trouve maintenant une combinaison des chapitres de 1 à 12. Mais, il existe aussi les versions pour installation de chaque pièce, qui renforce l’ouverture tant dans la durée qu’en terme de mode de lecture. Le premier est plutôt linéaire, bien qu’il possède cette structure modulaire de va et vient… L’installation change évidemment beaucoup de choses. Saviez-vous depuis le départ que l’installation serait l’une des manières de présenter votre travail ? Est-ce venu plus tardivement ?

GD : J’ai essayé de faire une exposition avec chaque film. Par contre, je n’aurais jamais présenté un film linéaire dans une installation. D’abord, c’est trop long. Personne ne regarde quatre-vingt dix minutes dans une exposition. Pour moi, l’installation représente quelque chose de complètement différent. Elle doit travailler avec l’espace. Au cinéma, il y a un écran à l’avant et rien d’autre. Dans une exposition, on peut se retourner, marcher et regarder des images dans toute la pièce. Si un travail doit être exposé, il est important de penser à un montage et un système complètement différent. Et ce n’est pas tout. Il y a aussi le travail avec les musiciens. Nous avons enregistré pour chaque film des concerts en direct. Mais les musiciens n’ont jamais joué devant la version finale du film. Le film achevé, vous ne pouvez pas produire un accompagnement en direct aussi bon que celui mixé pour le film. Cela n’a pas de sens de le refaire sur une scène. Donc, pour chaque concert, on réfléchit à un programme spécifique. Nous avons pensé utiliser une sélection des films originaux puisés dans les différentes archives, en faire un programme et montrer quelques minutes de ces films. De cette manière, les gens voient d’où proviennent les pièces que nous utilisons. Ensuite, les musiciens reçoivent les films et composent une musique complètement nouvelle pour les accompagner. Par contre, ce nouveau travail musical conserve le thème de la composition originale.

Nous n’avions pas toujours la possibilité d’installer le cercle de huit écrans suspendus que nécessite l’exposition de FILM IST., lequel constitue en réalité une référence au zootrope. Parfois, la pièce ne permettait d’accueillir que quatre écrans. Une fois, à Madrid, j’ai eu une pièce avec une immense colonne au centre et je ne pouvais pas placer le cercle autour. J’ai donc placé les écrans à l’extérieur et, sur la colonne, j’ai accroché des miroirs. C’était donc devenu une référence au praxinoscope.

AH : C’est une généalogie différente.

GD : Oui, mais quand je reçois les plans de l’espace d’exposition, je dois réfléchir à ce que je veux faire avec mon matériel. Est-ce que je dois refaire du montage, ou les films déjà assemblés suffisent ? Combien des huit dvd dois-je utiliser ? Quelle sera la position des gens ?

AH : Parce que vous reprenez complètement le montage des images pour chaque installation.

GD : Je peux si j’obtiens l’argent nécessaire de la part du musée. S’il finance l’installation, je refais le montage.

AH : C’est comme si chaque canal permettait de montrer quelque chose de différent.

GD : C’est uniquement en fonction de l’argent que nous recevons, de l’espace disponible et de la solution idéale. Pour moi, c’est très important d’explorer des directions très variées, car le spectateur de cinéma ne représente qu’une seule des audiences possibles. En particulier, lorsque je travaille avec des musiciens et qu’il y a un concert, comme lors du festival de musique contemporaine « Wien Modern », je rejoins des gens qui n’ont ni l’habitude du musée du cinéma ni l’habitude du cinéma lui-même. Ils voient ces images pour la première fois. Leur réaction est très importante pour moi. Dans le contexte d’une exposition, l’expérience est similaire. Étrangement, le monde de l’art et celui du film sont complètement différents.

AH : Selon vous, le fait de participer tout autant à des événements en direct, à des expositions, à des projections cinématographiques ou d’être présent sur DVD, est-ce une nécessité artistique ou professionnelle ? Vous avez mentionné l’aspect financier. De nos jours, beaucoup de cinéastes trouvent leurs fonds auprès des musées, des galeries ou grâce à des performances.

GD : Je ne suis pas seulement un cinéaste. Je me considère davantage comme un artiste qui utilise le film lorsque celui-ci est approprié. Quand je reçois une invitation pour une exposition, je ne conçois pas un film linéaire mais une œuvre qui se trouve appropriée à cette situation. S’il s’agit de la photographie, je fais des photos.

AH : Vous vous trouvez dans une situation semblable à beaucoup d’autres, vous vous considérez comme un artiste avant tout. Par exemple, des gens tels que Harun Farocki qui a commencé par faire des films, mais qui réalise depuis 20 ans des expositions dans les musées et les galeries. Je crois que les galeries offrent peut-être une certaine forme de liberté. On y échappe aux contraintes dictées par les producteurs ou les chaines TV.

GD : Je ne travaille pas avec les galeries, car elles sont trop orientées vers le marché. Pendant cinq ans vous devez faire de la vidéo, ensuite vous devez peindre parce qu’ils ne peuvent plus vendre de la vidéo. Maintenant la peinture est à la mode, et plus la vidéo. Je ne suis pas emballé par ce genre de coopération. Je travaille avec les musées, car ils ne subissent pas ce genre de pression financière.

AH : C’est peut-être aussi un des avantages des artistes autrichiens. Vous trouvez sûrement matière à vous plaindre, mais de notre point de vue, à voir les grandes choses qui sont produites en Autriche, c’est assez saisissant. Il existe un très bon système de financement, et avec raison, car vous produisez des choses fascinantes. Beaucoup des films autrichiens que nous voyons ici, que ce soit des films expérimentaux, des documentaires ou des installations, ou même des performances musicales, nous ont éblouis. Certaines personnes avec qui vous travaillez viennent ici et nous connaissons leur travail – Gustav Fendez, par exemple, et beaucoup d’autres, sont des artistes très importants pour nous. Je suppose que c’est un avantage de vivre en Autriche. Est-il encore nécessaire pour vous de négocier vos intentions artistiques, ou bien vous laissent-ils libre de faire ce que vous souhaitez depuis que votre art est mieux reconnu ?

GD : Non, pas du tout. Ce n’est pas une question de statut, mais de jury. Les jurys changent avec les années. Vous pouvez facilement vous retrouvez sans majorité dans un jury, même si vous avez eu beaucoup de succès dans les cinq dernières années. A girl & a gun n’a pas reçu de soutien à la première approche.

MC : En parlant de A girl & a gun, je souhaitais en venir à ce film puisque nous venons de parler des douze premiers épisodes de la série. En acceptant que tout le monde perçoit rapidement la grande différence entre ce film et vos films précédents, notamment en ce qui concerne précisément la question de la forme ouverte — a girl & a gun est aussi ouvert à sa manière. Il ne s’agit pas d’un film narratif, mais il possède cependant une certaine trajectoire, donnée notamment par les cinq actes… En revoyant le film, je réfléchissais aux nombreuses manières de décrire son sujet. Quelle trajectoire suit-il ? Il y a tant de niveaux à considérer. L’un d’entre eux, que vous avez mentionné plusieurs fois, concerne la guerre des sexes : le mythe de l’origine des sexes, le désir et sa descente vers la violence. Une autre approche consiste à le décrire comme un film sur l’histoire de la perception. Au tout début, par exemple, vous présentez une sorte de monde en fusion. Cette amorce me permis de mieux comprendre certains de vos choix de montage. Votre montage me semble ici emprunter de plus en plus au montage narratif issu des images que vous avez sélectionnées. Cette idée me semble d’ailleurs plus explicite dans votre chapitre intitulé Eros, sur le désir. Je me demandais si vous pouviez nous parler un peu des choix de montage dans le cadre de ce film.

GD : Après mes premières recherches, j’ai décidé d’utiliser des séquences plus longues pour ce film. Normalement, pour les premiers douze chapitres, la longueur des plans était limitée à environ une minute. Mais avec ce thème, je ne pouvais pas le faire. Une scène d’amour ou la construction d’une émotion ne se produit pas en une minute. Si j’avais adopté la même technique que pour les films précédents, mon approche du thème aurait été plus analytique. Je ne voulais pas aborder mon sujet de cette façon. Je souhaitais une approche plus émotionnelle. C’est pourquoi, j’ai utilisé des séquences plus longues, spécialement pour le chapitre Eros. J’ai donc dû choisir des séquences clés. Par exemple, pour cette scène d’amour à la fin, j’ai utilisé Erotikon de Gustav Machatý. J’avais ensuite le choix entre plusieurs scènes issues de six films différents. J’ai choisi celles provenant d’un film tourné dix ans plus tard. Dans ce film, il y avait une autre scène d’amour, moins évidente que celle d’Erotikon, avec deux femmes cette fois. J’ai donc eu la chance d’utiliser le travail d’un même réalisateur sur deux scènes d’amour, l’une hétérosexuelle, l’autre homosexuelle. En comparant les deux scènes, on voit bien l’énorme évolution dans la façon de représenter l’érotisme. Je dois chercher des passerelles. Et j’ai eu cette chance avec le coup de téléphone. Dans Erotikon, le téléphone sonne, la femme sort de sa chambre, prend le téléphone et parle à son père. Il ne rentrera pas à la maison cette nuit et c’est pourquoi ils pourront faire l’amour. Par chance, dans le second film de Machatý, une femme répond au téléphone. Elles ont alors la possibilité de se parler. C’est ce qui m’a finalement convaincu d’utiliser ce film. D’une part, il me semblait logique d’utiliser un réalisateur ayant abordé l’érotisme de deux manières très différentes, et, d’autre part, c’était pour moi une façon de briser l’homogénéité. J’étais très inconfortable avec le comportement de l’homme envers la femme dans Erotikon. Je le haïssais à certains moments. J’étais donc très heureux de permettre à la femme de devenir lesbienne à travers ce coup de téléphone. Parfois, il ne s’agit pas d’une combinaison formelle, mais d’un assemblage en termes d’approche, de contenu.

MC : Le contenu joue un rôle considérable dans ce film.

GD : Oui, il joue un rôle plus important que dans les précédents. Cela tient au fait qu’il s’agit d’un autre thème, un autre sujet. Pour parler de ce sujet, pour créer un nouveau sens à partir de ces deux films, il est nécessaire de leur donner plus de temps. Je ne peux pas monter cinq secondes du premier, puis cinq secondes du deuxième et espérer que tout soit dit. Je dois assembler au moins deux minutes de chaque pour permettre à l’histoire de se développer. Voilà pourquoi c’est plus long, car cette structure narrative est nécessaire.

MC : Ce qui me fascine à propos de ce film, c’est qu’il s’agit d’un des rares films expérimentaux que j’aie vu qui utilise autant la tradition du Körper-Kultur Films. L’attention portée à votre film misait largement sur le matériel provenant du Kinsey Institut et des films pornographiques. Pourtant, on y trouve aussi la tradition allemande du Körper-Kultur Films. Ces traditions entrent en dialogue les unes avec les autres. Les corps idéalisés, les femmes dansant avec les vagues, les gens dans la nature, les bébés… On peut aussi aborder ce film comme un travail sur les corps — ce qui me rappelle certains débats des premiers temps du cinéma sur la manière de filmer un corps nu et comment l’idéaliser. J’ai aussi vu dans votre films certains liens avec Platon, que vous faites par ailleurs intervenir à la fin. Est-ce que le thème de l’idéalisation de l’amour se trouvait à l’arrière-plan du film ?

GD : Il est évident que le nudisme allait jouer un rôle dans un chapitre comme Paradis, tant le nudiste que la danse. Ces deux mouvements proviennent de plusieurs sources. Ils peuvent provenir d’un arrière-plan communiste, libéral, libre penseur, mais aussi d’un mouvement d’esthétisation du corps conduisant au fascisme. Dans Paradis, ces mouvements sont combinés. J’ai d’abord hésité à utiliser ces images de l’esthétique pré-fasciste. Cependant, en voyant les images combinées, on n’y distingue pas une énorme différence. Impossible de connaître le contenu de chaque film.

MC : Cet exemple me semble illustrer parfaitement la force intrinsèque du found footage film : libérer les potentialités contenues dans des images historiquement problématiques.

GD : C’est pourquoi, pour revenir à ce qui a été dit, je ne souhaite pas en savoir trop sur les films. Je veux simplement regarder les images. Si l’image convient, et qu’elle parle d’elle-même, alors on peut facilement changer son contenu.

AH : Si l’on souhaitait se faire l’avocat du diable, on pourrait imaginer quelqu’un vous demander : « vous utilisez un Kultur-Film qui a été utilisé dans les années 1920 et 1930… mais vous le présentez complètement à l’extérieur de son contexte, sans nous aider à comprendre la période, etc. ». Qu’est-ce que vous répondriez à cela ?

GD : Je n’utilise pas le Kultur-Film. J’utilise une image. J’ai par ailleurs dû me battre pour une séquence qui provient d’un film interdit : Ich klage an (J’accuse, 1941), l’un des films les plus horribles que je connaisse. Il contient un dialogue que j’ai utilisé entre un docteur et son assistante dans un laboratoire. Les deux commencent à parler de mariage. Dans cette scène, rien n’est dit à propos de l’euthanasie [NdT le sujet principal du film]. Ils parlent seulement de mariage et de procréation. La femme est plus libre d’esprit. Elle dit : « un bébé, oui. Mais pourquoi devrais-je me marier ? » Et ce dialogue se trouve dans un film nazi interdit.

Il y a là quelque chose d’étrange. J’ai dû me battre pour cette séquence, pour obtenir la permission du ministère allemand des affaires étrangères. Et pourtant, le contenu de cette séquence est complètement anodin. Ce que les images disent, comment ils parlent entre eux, renvoie clairement à une démonstration des rôles masculins et féminins. Bien que, finalement, la femme semble être largement la plus intelligente des deux.

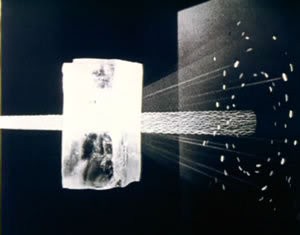

MC : On comprend que ce n’est pas seulement les lignes narratives qui orientent le sens et définissent l’utilisation des images, c’est aussi un système légal, un cadre moral qui entoure le visionnement des images et qui influence le travail de réalisation. Je me posais la question hier à propos de la scène finale : les caresses faites aux bébés et aux bombes. Selon vous, si l’on pense au résultat que provoque le traitement de ces images très troublantes, est-ce plutôt une rédemption, une libération ou contiennent-elles toujours leur ambivalence ?

GD : À mon sens, les images de ces hommes n’étaient pas si troublantes. Cela me semble relativement plausible qu’ils caressent des bombes. Cela faisait partie de leur vie quotidienne. Ils le font d’ailleurs encore. Si on regarde les missiles de croisière américains, on y trouve les mêmes inscriptions que sur les bombes de la première guerre mondiale. C’est toujours la même chose. Les femmes dans les usines m’ont davantage touché. Particulièrement, la femme dont les images proviennent du film A life in a day of VP, montrant une ouvrière en usine. On la voit remplir une grenade. Ce geste est très érotique. Lorsqu’elle les a toutes remplies, l’ouvrière marche à leur côté et, arrivée à la fin, elle en touche une. Cela m’a vraiment troublé. Elles produisaient des « bébés » pour leurs hommes et ceux-ci les caressaient. Il s’agit pourtant d’armes meurtrières. Il s’agit, en même temps, de la combinaison de la création et la destruction.

AH : L’ouverture de la structure du film, et du montage lui-même, repose en partie sur la précision des idées qui animent votre travail d’association d’images. Selon la connaissance du public, si l’on connaît ou non l’origine de ces films, le sens produit sera différent pour chaque personne. Je suppose que vous souhaitez à cet effet laisser le plus d’ouverture possible. Est-ce que cela ne risque pas de produire des significations auxquelles vous n’avez pas vraiment songé, ou même des significations opposées à ce que vous aviez en tête ? Quelqu’un pourrait par exemple penser qu’il s’agit d’un film sur l’héroïsme guerrier.

GD : J’ai reçu beaucoup de critiques de la part de féministes à propos de ce film. La réponse que je peux leur donner est la suivante. L’histoire du film est celle du regard de l’homme. Je ne pouvais pas trouver d’alternative dans les archives européennes. Si j’en avais trouvé une, j‘aurais pu monter une fin plus positive. Mais ce ne fut pas le cas. Si j’ai un jour la chance d’aller en Asie, ou à un endroit où l’esprit de la société est différent, alors je pourrai faire les choses différemment. C’est pourquoi ce film comporte des extraits de textes grecs. Il s’agit d’un film sur la culture européenne, sur l’histoire du cinéma européen. Il reflète une perspective très masculine. Si l’on me demande de faire quelque chose de plus féminin, il me faudrait le filmer. Je ne pourrais pas le trouver.

MC : De plus, cette perspective masculine est mise en scène.

GD : C’est pourquoi — je l’ai dit avant la projection — la seule chose que je puisse dire sur ce film, à mon sens, c’est qu’il s’agit d’un film anti-guerre. Cela dit tout… Au cas où on ne le verrait pas.

AH : Comment avez-vous fait la promotion du projet ? C’est-à-dire, par exemple, comment expliquiez-vous vos intentions au Kinsey Institute ou aux autres archives, étant donné qu’ils sont plutôt réticents à l’idée de faire entrer et sortir du matériel. Particulièrement, lorsqu’il ne s’agit pas d’un usage privé, ni académique — et même dans ce cas, ils sont très réticents. Que leur dites-vous pour obtenir leur accord ?

GD : Comme je l’ai dit hier à la classe de maître, il vous faut un réseau de contacts très important. Pour me faire comprendre par l’archiviste du Kinsey Institute, j’ai dû faire le déplacement, la regarder dans les yeux, m’asseoir avec elle et lui parler. J’ai dû lui fournir un script, car elle n’était pas la personne habilitée à décider. Le projet devait passer devant un comité et celui-ci souhaitait savoir comment allait être utilisé leur matériel dans ce film. Le Kinsey Institute n’avait jamais donné de films à un réalisateur avant moi. Seulement à Hollywood pour un documentaire sur Kinsey. J’ai travaillé une année et demie pour avoir accès à ces archives. Il me fallu écrire un script de quatre-vingt dix pages uniquement pour eux. Je n’en avais personnellement pas besoin. Je savais ce que je désirais faire, mais j’ai dû leur expliquer, leur mettre mon travail en contexte. On m’a aussi demandé des lettres de références. J’avais donc des lettres du Netherlands Filmmuseum, de Bologne et de Vienne. Finalement, le comité a donné son accord.

MC : C’est un autre contexte où le cadre juridique, voir même le cadre politique dans ce cas précis, joue un rôle important. Je peux imaginer les grandes inquiétudes du Kinsey Institute, situé dans un État très à droite [Nde : Indiana]. Beaucoup de gens aimeraient bien d’ailleurs les voir fermer.

GD : Ils sont effectivement menacés de fermeture jour après jour. C’est pourquoi ils ne publient aucun DVD. Une femme responsable de la collection de films proposa un jour de créer une série de DVD. Elle fut mise à la porte car ce n’était pas dans les politiques de Kinsey. De fait, il s’agit toujours d’une communauté de disciples de Kinsey. Ce qu’il a dit et comment il faisait ces interviews influencent toujours la méthode et le cadre dans lequel l’Institut souhaite voir orienter la collection et leur travail. Tout ce qui va plus loin n’est pas possible.

AH : Quand vous expliquiez votre travail au gens du Kinsey Institute, votre justification était-elle artistique, avec tout ce qui vient avec : votre éthique, votre responsabilité en tant qu’artiste ? Ou tenait-elle plutôt d’une approche historique et contextuelle sur l’histoire de l’humanité, de la civilisation ?

GD : J’ai présenté mon projet comme un travail artistique situé dans un contexte historique. Je pense que la décision de faire un drame grec était bonne et nécessaire pour eux. Ils ont compris que le matériel serait vu dans un contexte européen. Cela m’a aussi aidé, le fait que je ne sois pas américain. Ce film a été présenté dans six festivals en Amérique. Mais, il n’y a jamais été diffusé et il n’aura jamais beaucoup de public en Amérique. Ce que je fais en Europe, c’est une autre affaire. De plus, j’avais l’argent pour payer par seconde.

AH : Par seconde, et non pas par minutes…

GD : Oui, et il y eut aussi des situations où je payais par nombre d’images.

AH : Je sais combien ce genre de procédé est dispendieux. Vous devez donc arriver avec un financement très solide.

GD : C’est bien ce que je leur ai dit au tout début. Je vais payer pour le matériel et je peux aussi vous aider à développer une stratégie de conservation. À la fin de ma recherche, vous obtiendrez, en premier lieu, un blu-ray ou un DVD de tous les films auxquels vous m’avez donné accès. Ils ont donc maintenant 32 films dans la meilleure qualité disponible. En second lieu, avec l’aide du Orphan Film Symposium, ils ont maintenant deux des films pornographiques [stag film] préservés. Maintenant, ils savent combien cela coûte et quelles sont les possibilités. C’était aussi une partie de l’accord, car ils sont sans défense. Ils ne savaient pas quoi faire avec cette collection.

AH : Ils y ont vu un intérêt institutionnel.

GD : Ils se sont dits : « voici un réalisateur qui perçoit la qualité de notre matériel ». Ils parlaient beaucoup de la qualité de leur matériel. Personne ne se préoccupe des qualités esthétiques, ils se préoccupent seulement du contenu. Mais j’ai dit : « écoutez, ce que vous possédez est exceptionnel. Vous devriez en prendre soin comme vous prendriez soin d’un livre. Si vous ne faites rien, dans dix ans, tout cela sera bon à jeter. »

MC : Une question un peu connexe, mais avez-vous un intérêt pour le personnage de Kinsey lui-même.

GD : Non, pas du tout. Je n’ai même pas vu le film.

MC : Je ne pensais pas spécifiquement au film, mais plutôt à ses recherches sur les insectes qui l’on conduit à s’intéresser aux différentes formes de sexualité à travers les espèces.

GD : Non, je suis uniquement intéressé par sa collection de films, et non par sa personne, son milieu ou sa pensée.

AH : Si on prend un peu de distance, depuis la fin des années 1980, on observe une grande variété d’approches, des gens comme Angela Ricci-Lucchi et Yervant Gianikian, Peter Forgács, Bill Morisson, Peter Delpeut. Je ne veux pas que l’on s’attarde à chacun, de peur que ce soit trop long… Grâce à ces tendances au sein du cinéma contemporain, qu’elles soient expérimentales ou orientées vers un travail historique d’archives, l’accès aux archives est-il selon vous plus simple ou plus difficile aujourd’hui, avec toute cette circulation d’images et de gens ?

GD : Nous avons tous des approches différentes et nous travaillons tous avec nos propres réseaux d’archivistes. En même temps, ce n’est pas comme s’il s’agissait d’une production de masse. Je sors un film tous les trois ou quatre ans. Angela Ricci-Lucchi et Yervant Gianikian font aussi des travaux sur vidéo pour des installations ou des galeries. Ils ne peuvent donc pas faire des films tous les ans. Par ailleurs, ils travaillent de manière complètement différente, car ils utilisent une collection spéciale de films en nitrate. Ils ne sont intéressés que par les films en nitrate et non pas leur copie acétate par exemple, car ils sont attachés au matériau. Peter Forgács travaille, quant à lui, avec ses propres archives de home movies. Nous travaillons tous différemment. Le plus grand danger que nous rencontrons aujourd’hui se trouve dans le développement du numérique. Les archives reçoivent beaucoup d’argent. Par exemple, il y a quatre ou cinq ans, le Netherlands Filmmuseum a reçu de l’argent de la loterie nationale. Une fois par an la loterie accorde un financement à une institution culturelle. Ce don devait servir à la numérisation de cinq milles heures de films. Ce travail de numérisation a généré de gros problèmes. Tout d’abord, il ne savait pas quels films, voire quels types de films choisir. Ils ont dû monopoliser beaucoup de personnel pour voir ces films, puis les restaurer et les transférer. Et c’est toujours en cours. Cela représente une quantité immense de données. Comme ils ne pouvaient pas héberger la collection en Hollande, toutes les données se retrouvent maintenant aux États-Unis. Ils ont finalement décidé de retransférer les archives sur support 35mm à la fin du processus. Personne ne peut en effet donner de garantie sur la conservation numérique après vingt ans.

Donc, les archives se retrouvent les mains liées par ces nouveaux fonds. Premièrement, si vous possédez ces films numérisés, vous devez pouvoir les vendre et en retirer de l’argent. Deuxièmement, le travail est très différent lorsque je vais dans un centre d’archives en tant que réalisateur, par exemple au Centre national de la cinématographie, où les archives ont déjà été numérisées. Ce centre possède un nouveau système de visionnement appelé « visiolan ». Ils vous mettent en face de l’ordinateur. Vous n’avez qu’à taper le nom du film et vous l’obtenez en l’espace de quelques secondes. Mais, je ne peux pas travailler avec cette machine. Je ne peux pas, par exemple, faire un retour en arrière image par image avec ce système. Ce dernier peut s’avérer utile si l’on veut visionner un film dans le but d’écrire un article. Pour ma part, j’ai besoin de l’image seule, j’ai besoin de pouvoir arrêter le film à chaque image, ou encore de pouvoir le faire défiler au ralenti en avant ou en arrière. C’est désormais très compliqué à obtenir. Peut-être que dans cinq ans la technologie sera plus développée. Mais, encore une fois, ce n’est plus aussi tactile.

De plus, ces nouvelles techniques tuent la possibilité de communiquer, ce qu’ils auront fait d’ici dix ans. Ils diront : « nos archives sont en ligne. Vous n’avez pas besoin de venir. Vous pouvez les consulter de la maison. Voir les films, les télécharger en différentes qualités, vous avez accès à tout le matériel ». C’est horrible. Il s’agit d’un grand danger pour moi, en tant que réalisateur. J’arrêterai de faire des films et d’aller dans les archives si je n’ai plus accès aux copies originales, car je perdrais mes contacts.

AH : Comme vous le dites bien, il ne s’agit pas pour vous d’une question émotive, à la différence d’un certain fétichisme de l’image présent chez d’autres artistes. C’est un problème pratique.

GD : C’était ma réponse lorsqu’on m’a posé la question hier. Je ne suis pas fétichiste. Je ne suis pas sentimental avec la machine ou le film. Je travaille déjà de façon numérique. À la fin, toutefois, je souhaite voir le film sur une copie 35mm, car il est conçu pour une pellicule linéaire de 35mm.

MC : Une partie du problème que vous pose le numérique, c’est qu’il rend irréalisable certaines de vos méthodes de travail. Le système informatique, par exemple, choisit sur quelle image il se déplace. Nous avons déjà discuté des efforts pour développer des logiciels de recherche qui fonctionneraient par motifs. Or, cela dépend d’abord des programmateurs de logiciels, puis des mots ou motifs clés choisis. Dans une démarche artistique comme la vôtre, c’est précisément ce contre quoi vous luttez.

GD : Je ne veux pas tenir une photographie d’image devant la caméra de mon ordinateur pour qu’il me la traduise en information. Je déteste cela. Mon désir premier, c’est de communiquer directement avec les gens.

AH : Et ce travail prend forcément du temps. À propos de votre premier film, vous avez dit avoir passé un an dans la région pour obtenir une quantité suffisante de matériel.

GD : C’est dans cette optique que nous avons commencé la leçon de cinéma hier, avec des images satellites des bâtiments abritant les archives. Leur localisation et l’atmosphère qui y règne sont très particulières. Vous entrez au matin dans le Centre nationale de la cinématographie. Puis, à midi, vous sortez à l’extérieur pour manger un sandwich. Vous manger au son des prisonniers que vous entendez crier depuis l’établissement voisin, jusqu’au moment de rentrer à nouveau. Je ne voudrais pour rien au monde échapper à ce genre d’expérience. Se rendre aux archives de Laxenburg près de Vienne et devoir marcher à travers bois pendant une vingtaine de minutes, car le bus ne s’arrête pas, cela fait partie de la culture cinématographique. Rien à voir avec le fait de s’asseoir devant un ordinateur et télécharger un film.

MC : Au même titre qu’il existerait un fétichisme pour les vieilles images, il existe aussi un fétichisme pour les nouvelles technologies.

AH : Particulièrement en ce moment où la plupart des cinémathèques, pour recevoir du financement, commencent à considérer la possibilité de projeter toutes sortes d’images en mouvement. Depuis l’apparition de l’idée d’images en mouvement, le concept devient très large : les nouveaux médias, les jeux vidéos, etc. Avec cette idée, les cinémathèques espèrent recevoir plus d’argent en paraissant plus ouvertes à l’industrie. Elles croient peut-être que les compagnies de jeux vidéo les financeront. L’attention n’est même plus orientée vers la conservation, car personne n’arrive à définir ce qu’est un jeu vidéo.

GD : Cela me rappelle les débuts de chaque nouvelle technologie. Je lisais récemment à propos des origines de la photographie. A l’époque, toute chose était alors reproduite, expliquée et développée au moyen de ce médium. Tout Tchekhov, par exemple. L’image photographique comme première possibilité de représenter la réalité, en toute objectivité (pour l’époque), eut un très grand impact sur le développement des sciences à tous les niveaux. Il régnait un grand enthousiasme envers les opportunités nouvelles qu’apportait ce médium. Dix ans plus tard, plus personne n’en parlait. Pourtant, si on regarde aujourd’hui ce qui fut accompli à cette époque… Par exemple, les photographies d’horreur. Ce n’était pas vraiment esthétique, mais tout le monde y croyait. Maintenant, nous avons un médium capable de photographier l’horreur.

MC : Nous n’avons pas abordé la question du titre de votre série. Ce qui me fascine le plus de votre approche de l’histoire du cinéma… Si on regarde l’histoire du cinéma par le biais des théories écrites par Peter Kubelka, ou encore par André Bazin, on y trouve tant de définitions normatives, et encore chacun cherche à avoir le dernier mot. Ce qui me fascine dans la série FILM IST, c’est qu’elle présente différentes composantes du cinéma en refusant de fermer la porte à d’autres possibilités.

GD : C’est la raison pour laquelle le choix d’arrêter la phrase après FILM IST. est si important. La seule chose que l’on puisse dire sur ce médium c’est qu’il existe. En s’interrogeant sur la manière dont il s’est développé, on peut explorer une direction sans jamais en voir la fin.

MC : « Il existe » n’est pas une affirmation vide de sens. Dans la série, il y a aussi des références spécifiques à l’histoire.

AH : Vous dites aussi qu’il ne s’agit pas d’une ontologie, qu’il s’agirait plutôt d’une phénoménologie. C’est bien la manière la plus ouverte de considérer le problème. Pourtant, cela n’en devient pas pour autant métaphysique. Vous nous proposez de revenir à ce dont il s’agit concrètement : la lumière et le mouvement, le temps et la durée, vous nous ramenez au fond des choses finalement. Ensuite, émerge le corps, la guerre des sexes. Le montage, d’abord très simple, se complexifie au fur et à mesure. Et bien sûr, l’expérience du spectateur y joue un rôle fondamental. Le spectateur refait, en fin de compte, l’expérience de tous ces éléments. Pour nous qui avons vu l’entièreté de la série FILM IST. au cinéma et FILM IST. a girl & a gun, il s’agit aussi d’une expérience phénoménologique du visionnement. Comment fonctionne la mémoire, la durée, la relation du son et de l’image ? Comment cela engage notre propre mémoire des films vus précédemment ? Regarder le film devient un laboratoire pour le spectateur, un autre aspect phénoménologique fascinant à mon sens.

GD : Il y a un point final après FILM IST., mais celui-ci suggère en fait un point d’interrogation. En ce sens, les questions priment sur les réponses. Je ne suis pas intéressé par une théorie qui dirait voici ce qu’est un film. Il n’est pas écrit : « das ist Film », mais « FILM IST. ». Au début, j’avais choisi un titre en référence à la phrase de Gertrude Stein : « a rose is a rose is a rose ». Une variation à l’infinie d’une même chose : « a film is a film is a film… ». C’est avec ce titre de travail que j’ai demandé des subventions. Quand les premiers éléments ont été montés, je me suis dit « non, un point final et rien d’autre, mais… ».

AH : Un point qui permet l’ouverture.

GD : C’est très auto-réflexif. Beaucoup plus qu’un simple point d’interrogation…

——

Entretien réalisé par Michael Cowan et André Habib, le 13 novembre 2010, Château Versailles, Montréal.

Traduction: Martin Bonnard (étudiant, Maîtrise en Communication, profil Cinéma et images en mouvement, UQAM)

Révision: Guillaume Lemire (finissant, Maîtrise en Communication profil Média expérimental, UQAM)

En 2010, la leçon de cinéma et la projection de FILM IST. a girl and a gun, au Goethe Institute furent organisés conjointement entre McGill University et UQAM, grâce au soutien du Centre Allemande d’échanges interuniversitaires (DAAD) ; Fonds de science, de recherche et de technologie de Vienne ; Centre canadien d’études allemandes et européennes (CCEAE, UdM) ; Project on European Cinemas (PEC) ; Revue électronique Hors champ ; Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) ; Département d’études allemandes McGill University ; Chaire René-Malo, École des médias, UQAM.