ENTRETIEN AVEC BRUNO DUMONT (II)

Suite de l’entretien avec Bruno Dumont. Lire la première partie.

De l’humiliation

A.H. : Un terme qui revient souvent quand vous parlez, et que l’on retrouve dans vos films, c’est celui de l’humiliation. Vous parliez de l’actrice de Flandres qui se sentait humiliée de ne pas pouvoir pleurer, et qui du coup se mettait à pleurer.

B.D. : Ils sont humiliés par des prises. Le fait de faire une autre prise, c’est humiliant. Si je dis on recommence, une 3e, 4e, 5e, 6e prise, l’acteur sent qu’il y a un problème. Ce n’est pas la peine que je le lui dise. Et donc il commence à se fragiliser énormément, trembler un peu, perdre confiance en lui, et moi je joue avec ça, et on le voit bien. Mais je peux faire exactement le contraire le soutenir en disant «ça c’est bien». Je fais les deux. Je ne peux pas passer mon temps à leur dire qu’ils sont nuls. La nullité c’est dans les moments où il faut les mettre en échec eux-mêmes. Il y a beaucoup de scènes où il faut qu’ils soient forts. Je passe mon temps à les sermonner, à les prendre dans mes bras. On a un rapport qui est très fort des deux côtés. Je peux être très sévère avec eux, mais ils savent toujours que je peux être tout à fait chaleureux. En même temps ils sont brassés là-dedans, sinon ils n’accepteraient pas de se faire engueuler tous les jours.

A.H. : Et qu’en est-il de l’humiliation dans les films ?

B.D. : L’humiliation c’est le retour à l’éveil. Humus, c’est la terre, être face contre terre, c’est justement perdre sa verticalité et partir par terre. Si vous marchez et tombez dans la rue c’est très humiliant. Ça m’intéresse parce que c’est des choses que je connais. Je suis déjà tombé, et cette sensation que j’ai eue était épouvantable. Elle m’intéresse cinématographiquement, pour la construction d’un personnage.

L’humanité (1999)

G.G. : Même si vous ne travaillez pas sur la psychologie, moi je viens d’un milieu de la campagne et ce milieu-là est décrit aussi de façon extrêmement réaliste. Ces scènes qu’on peut croiser dans un bistrot ou d’un seul coup il y a des dérives verbales ou des saouleries qui débouchent sur des choses absolument horribles font aussi partie de la réalité…

B.D. : Dans la scène du café, dans La vie de Jesus, on a humilié les arabes. On le fait, mais en même temps c’est très salvateur. C’est ça qui est bizarre, ça leur fait du bien, à moi et à tous. En même temps, on est protégé par le cinéma. Ce n’est pas comme si c’était vrai, ils ne sont pas abimés, ils s’en sortent très bien, en fait il n’y a pas de traumatisme.

A.H. : Ce qui est peut être le cas d’acteurs professionnels, qui poussés jusque-là le vivraient moins bien…

B.D. : Je ne suis pas sûr, les acteurs professionnels ils en ont aussi envie. Le vrai problème, c’est la relation du metteur en scène avec les acteurs. Je dis toujours que si l’acteur n’est pas bon c’est la faute du metteur en scène. Tout d’abord, il ne fallait pas le prendre. Pour moi, un acteur qui n’est pas bon, je coupe, il n’est pas monté…

A.H. : Est ce que vos acteurs s’intéressent aux films dans lesquels ils jouent.

B.D. : Leur cinéma à eux ce n’est pas un cinéma dans le genre de Flandres, c’est plutôt le cinéma américain. Ce film-là ce n’est pas leur truc du tout.

G.G. : Quel regard posent-ils sur le film ?

B.D. : C’est l’amour du travail bien fait. Ils sont fiers, ils le voient, ils se disent «j’ai fait ça».

A.H. : Ils reconnaissent que c’est bien fait.

BD : Ils regardent le film comme des professionnels, ils disent « j’ai fait ça ».

G.G. : Il y a un éveil aussi.

B.D. : Ils le disent, c’est une expérience humaine exceptionnelle. Tourner dans un tel film comme leur fait le plus grand bien.

G.G. : J’ai été étonné par votre réaction par rapport à la finale de Twenty-nine palms, que vous regrettez un peu. J’ai eu l’impression que du moment où vous décidez de travailler sur les codes du cinéma gore, américain et certaines mythologies, cette finale était inévitable, surtout que le film travaille quand même constamment la régression.

Twenty-Nine Palms (2003)

B.D. : Oui mais il va au cliché, alors que ce qui précède la fin, non. Donc c’est justement d’avoir amené comme ça, d’avoir accroché au bout quelque chose de si connoté, je trouve ça dommage.

G.G. : Je ne veux pas rentrer dans la psychologisation, mais elle prolonge le thème de l’humiliation de cet homme qui se fait violer…

B.D. : Oui c’est un épilogue explicatif, une espèce de morale de fin. Le film aura eu plus de mystère, peut-être une portée plus intéressante dans la réflexion, que ce qui est suscité dans cet épilogue qui ramène à quelque chose d’assez convenu.

P.G. : On a souvent le sentiment que vous cherchez à réveiller le spectateur, notamment par rapport à l’image télévisuelle. Vous avez même parlé de provocation, de réveiller les gens pour leur réapprendre à voir.

B.D. : Oui il faut faire des accords nouveaux, il faut créer des associations nouvelles, faire des plans nouveaux, provoquer. Comme il y a provocation dans l’étonnement, il faut qu’on s’étonne. Le chemin de la demoiselle est étonnant. De voir une fille comme ça, qui ne va pas forcément là où on aurait voulu qu’elle aille. Je pense que c’est utile. Ça doit provoquer un questionnement, une interrogation qui est profitable, il faut que ça remue.

A.H. : Il y a de l’étonnement, et du choquant aussi.

B.D. : Ce n’est pas choquer pour choquer. Il y a des chocs qui sont utiles, il faut qu’ils soient accompagnés par quelque chose de spirituel. Il y a des chocs qui ont certaines destinations à avoir et je pense que le bouleversement du spectateur est nécessaire. Si vous sortez de la même façon que vous êtes entrés, il n’y a pas d’intérêt. Mais après, il y en a qui se choquent, d’autres qui ne se choquent pas : les réactions ne sont pas les mêmes. Il y en a qui trouvent Twenty-Nine Palms choquant, d’autres non, pourtant c’est le même film. La différence, c’est le spectateur. Je vous le dis, le problème ce n’est pas le spectateur, c’est le film. Les réactions ne sont pas les mêmes, alors que dans les films commerciaux, justement, on fabrique une réaction qui est à peu prêt commune, consensuelle. Du coup l’enthousiasme est plus grand et la déception aussi, c’est à dire que le refus du film est plus grand. Il y a plus de gens qui refusent ce film, mais ceux qui l’aiment ils l’aiment peut-être encore plus que d’autres films. Ils ont un rapport plus fort avec ce film, parce que justement il est franc du collier, et il ne fait pas de consensus esthétique, ce qui fait qu’on n’aborde pas les questions qui fâchent et tout ça, voila… mais le consensus ne m’intéresse pas.

Flandres (2006)

La vie de Jésus (1997)

Métaphore, littérature, auteur

A.H. : Est ce que vous vous méfiez des métaphores ? Je pense à la scène dans Flandres où, après avoir fait l’amour, le personnage va labourer son champ. On peut se dire, voilà, il laboure le champ après avoir labouré la demoiselle. Ce qui serait une métaphore assez lourde, grasse. En même temps, le plan sur la terre, le rai de lumière, est tellement beau, qu’on l’oublie aussitôt. Donc, est-ce que vous vous méfiez des métaphores.

B.D. : Je fais un métier de métaphore, mon métier c’est de faire des métaphores.

A.H. : Au sens étymologique du terme, vous voulez dire ?

B.D. : L’image est un véhicule d’autre chose qu’elle-même, elle transporte dans sa chair quelque chose d’autre. C’est une métaphore. Un film doit être une métaphore, par une image il y a quelque chose de l’au-delà qui est là et c’est quelque chose qui n’est vu que par le spectateur. Moi je me contente de faire des images qui ont un potentiel de sens. Cette explication, c’est la première que je l’entends, et je la comprends, forcément, c’est clair, mais c’est vous qui la fabriquez. Vous avez la possibilité de le faire. Matière vous est donnée pour vous transporter dans votre propre évocation, et je pense que c’est bien.

Flandres (2006)

GG : Là, le cinéma rejoint la littérature. La littérature c’est nommer les choses sans les dire.

B.D. : La littérature et la métaphore c’est un gaz, c’est vous qui la créez dans votre cerveau. Il y a une image, et elle peut ne pas vous plaire.

G.G. : Je trouve intéressant comment vous travaillez en amont vos scénarios. Vous parliez des textes que vous écrivez et qui peuvent faire 3-4 pages pour décrire le frimas, la ferme au début de Flandres, par exemple. Est-ce que vous sentez appartenir a une certaine famille littéraire à travers ça. Je ne peux pas m’empêcher de penser à travers cette espèce de mystique de la terre que vous évoquiez dans certains de vos films, à Charles Péguy, même Bernanos.

B.D. : Voilà. Ça c’est chez Bernanos. C’est-à-dire le rapport naturel-surnaturel, c’est lui. Vous avez un champ et un brouillard, et c’est Dieu. Lui ne nous le dit pas, il nous décrit un champ et ça évoque chez le lecteur, la présence de Dieu…Donc c’est déjà pensé dans la littérature. C’est pour ça que le commencement est forcement littéraire. Donc je retourne à la cause de la littérature, c’est-à-dire j’écris, et pour illustrer ce que j’écris, je retourne à filmer un brouillard sur une pâture. Alors là je peux en faire des pages et des pages, mais je me cantonne à ce brouillard avec l’espoir que le spectateur verra Dieu. Je ne peux pas faire chanter des voix. Je pourrais le faire, mais je ne le fais pas. Je retourne au réel, et il y a des spectateurs qui le voient. Donc c’est un pari sur le spectateur. L’air de rien si vous voulez, ça en dit long de cette longueur accomplie par le spectateur. Il est nécessaire pour moi, pour rentrer dans l’esprit de Flandres, d’écrire ces pages, ces pages me donnent l’esprit, c’est une nécessité, si je n’écris pas il n’y a pas de film qui arrive.

Flandres (2006)

G.G. : Ce temps de préparation fait en sorte que ça vous aide à voir.

B.D. : C’est de l’ordre de la vision. Ça vous donne des visions réelles. C’est comme quand on lit : vous voyez les personnages. En ce moment je lis Proust, bien c’est pareil. Je vois. C’est d’une puissance visuelle, une pénétration du cœur, des êtres, etc. En même temps, je n’ai pas d’images, c’est pas pour ça… Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a une poussée extraordinaire d’invention d’un monde et de quelque chose qui quand même dans le cinéma révèle de la vision.

A.H. : Est ce que de ce point de vue-là vous seriez tenté de faire une adaptation ?

B.D. : Je ne l’ai jamais fait et je ne suis pas sûr, parce que je suis maitre d’œuvre, donc toutes les décisions m’appartiennent. Personne ne va venir me couper une scène parce que c’est moi qui l’ai écrite. Donc je n’ai pas de problème, comment dirais-je, d’obéissance à un texte antérieur. Il y a la fameuse scène de la madeleine de Proust par exemple. Si je la tourne il faut que je la réussisse, c’est ça que je veux dire (rires). Alors que si je la rate, je la coupe. Donc c’est un avantage.

A.H. : J’avais assisté il y a un an ou plus, à Paris, à un truc assez étrange qui s’appelait « Où va le cinéma » ([url=http://ouvalecinema.centrepompidou.fr/]http://ouvalecinema.centrepompidou.fr/[/url]). Vous aviez participé à une table ronde avec Olivier Assayas, Claire Denis, autour de la question du cinéma d’auteur. C’est une notion qui vous embête beaucoup je crois.

B.D. : Ça m’embête parce qu’elle est connotée, elle n’est pas forcément bien vécue. Elle est belle et pas belle. Il y a plein de cinéastes dit d’auteurs qui ne sont pas d’auteurs, un auteur c’est quelqu’un qui écrit son scénario, voilà qui est l’auteur. Quand Pialat fait Sous le soleil de Satan, ce n’est pas un auteur. Un cinéaste auteur c’est justement quelqu’un qui écrit un scénario, qui exprime ce qu’il a écrit dans le cinéma. Voilà ce que c’est d’être auteur normalement, si je comprends bien.

G.G. : Même si Pialat adapte Bernanos, c’est sa vision.

B.D. : Bien sûr, mais il n’en est pas l’auteur.

G.G. : Est-ce que ce n’est pas une forme d’auteurisme quand même de s’approprier un matériau…

B.D. : C’est pour ça, si vous voulez, que c’est difficile de parler du cinéma d’auteur, c’est plutôt dire cinéma intello, machin, tout ça…

G.G. : Pour vous c’est important de revenir à la racine des mots ?

B.D. : Auteur ça veut dire « qui accroît ». Un auteur c’est quelqu’un qui accroît qui apporte quelque chose, donc qui crée une croissance. C’est un auteur, qui apporte quelque chose d’autre. Il y a plein d’auteurs qui n’apportent rien, donc qui ne sont pas des auteurs. Je suis assez sensible au sens des mots, en effet.

G.G. : Comme pour la mystique par exemple. En grec, ça veut dire se taire, être silencieux, accéder à quelque chose d’invisible, de mystérieux, d’improbable.

B.D. : Tout à fait, donc les mots sont importants.

Spectateur et marché

P.G. : On sent qu’il y a beaucoup de place chez vous pour le spectateur. Pourtant, quand est née ce qu’on a appelé la notion de films de festival, et ainsi de suite, vous faites partie des gens qu’on a accusé justement de faire des films pour aucun spectateur. Vos films sont très accessibles au sens où ils sont immédiats, ils sont simples, ils ne sont pas intellectuels. Vous insistez beaucoup là-dessus. Personnellement je ne pense pas qu’ils soient intellectuels au sens où on l’entend, même si on va dégager beaucoup de sens, ce n’est pas tout à fait la même chose. Comment vous vous sentez par rapport à la notion de films de festival, par rapport à l’idée que vous ne travaillez pas pour les spectateurs ?

B.D. : Ça ce n’est pas moi qui décide. Moi je fais un film, après il va là où il peut aller. Donc il y a décision d’aller dans un festival, c’est la sélection qui le fait ou pas. Le fait d’être dans des salles et pas dans certaines salles c’est le fait du marché, ce n’est pas moi qui décide, moi ce qui m’importe c’est que mon film soit vu. Si pour être vu, il faut qu’il aille dans des festivals, qu’il y aille. Qu’il n’aille pas dans les salles, je m’en fous.

P.G. : Mais au delà de ça, pourquoi des gens ont dit que c’étaient des films qui n’étaient pas fait pour les spectateurs ?

B.D. : C’est le vrai problème.

P.G. : Comment se fait-il que des gens soient capables de dire des choses pareilles.

B.D. : Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question, il faut poser la question aux médias, parce que c’est un problème de médias.

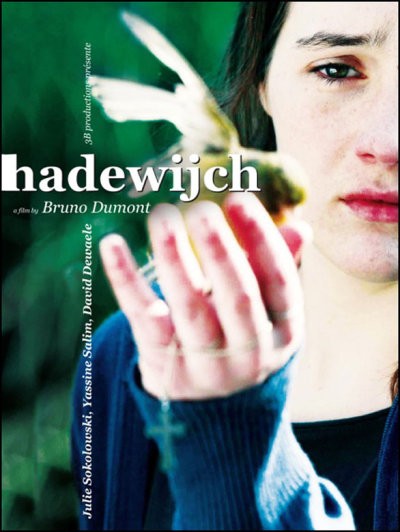

P.G. : Je sais bien, c’est la responsabilité des médias, mais comment vous, vous percevez ces choses là, parce qu’il ne faut pas oublier que nous à Montréal on les appuie ces films-là. Je travaille au Festival du nouveau cinéma, et on l’a pas eu Hadewijch, on n’a pas eu le droit de le voir.

B.D. : Le droit, c’est-à-dire ?

P.G. : On nous a refusé le film.

B.D. : Qui ?

A.H. : Parce qu’il était à Toronto avant…

B.D. : Ah oui, Pyramide !

P.G. : Parce qu’ils ont les droits.

B.D. : Parce qu’il est allé à Toronto…

P.G. : Non, nous on est après Toronto.

A.H. : C’est quoi l’explication…

P.G. : C’est qu’ils étaient probablement en train de négocier avec IFC et que de toute façon la politique des vendeurs internationaux c’est un festival par territoire.

B.D. : Après il y a quelqu’un qui a pris le territoire, donc il est normal d’aller vers lui pour lui poser la question. Il a quand même dépensé de l’argent pour sortir ce film…

P.G. : Oui mais moi ce que je trouve moins normal en tant que spectateur c’est que c’est presque un miracle qu’on ait vu Hadewijch. Vous savez très bien que pour la Cinémathèque ça a été très compliqué de l’avoir.

B.D. : Ben non, je n’en sais rien.

P.G. : Même le FNC, le Festival où on montre ce type de film n’a pas pu l’avoir et là il a fallu une rétrospective et des pieds et des mains, et des gens très gentils chez ARTE pour que Hadewijch soit montré. Tout ça parce qu’IFC a un sous distributeur ici, qui probablement ne sortira pas, ou sortira n’importe comment le film.

A.H. : Il va le sortir en DVD probablement, mais pas dans les salles…

P.G. : Vous êtes un peu d’accord avec moi. Vous voulez le montrer, moi je veux le voir, on devrait être en accord quand même.

B.D. : Je suis d’accord. Non mais ça fait partie des aberrations qui font qu’un producteur, qu’un distributeur qui a le film, comme vous dites, va peut-être ne pas le sortir sur son territoire.

P.G. : C’est Séville qui est sous distributeur de IFC. Pourquoi IFC a pris l’Amérique du Nord alors que de toute façon ils ne le sortiront pas.

B.D. : C’est à eux qu’il faudrait poser la question.

P.G. : C’est le marché.

B.D. : Oui c’est le marché.

P.G. : Mais quel est le rapport entre Hadewijch et le marché ? Pourtant ce ne sont pas des films compliqués, entre guillemets je veux dire. Ce ne sont pas des films « prise de tête ». C’est ça qui est étonnant dans cette dérive qu’on vit actuellement. Ça ne s’adresse pas à une élite culturelle particulière. Ce ne sont pas des films faciles au sens où ce sont des films déroutants.

B.D. : Ce ne sont pas des films grand public c’est tout, le grand public n’a rien à foutre de ce film, c’est tout. Vous dites que ce n’est pas difficile, mais ce n’est pas le problème, le problème c’est que ce n’est pas grand public.

P.G. : Mais ça veut dire quoi ça ?

B.D. : C’est cette idée-là qu’il faut briser.

P.G. : J’étais tellement d’accord hier quand vous disiez « arrêtons de mépriser le public ».

A.H. : Parce que potentiellement vous pensez que le grand public, notion bidon déjà en partant, mais potentiellement, en le mettant devant L’humanité, Hadewijch ou Flandres, ne trouverait pas son compte ?

B.D. : Je suis persuadé qu’avec le trois quart des gens il y aura une rencontre. Il y aura des rejets, mais ça se passera plutôt bien. Mais ça n’existe pas, parce qu’il y a un déni si vous voulez sur ce genre de films.

G.G. : D’où ça vient ?

B.D. : Ça vient des groupes, ca vient de l’industrie, ca vient des médias, et puis du marché, parce qu’en même temps, il n’y a plus de public pour ça.

A.H. : À Montréal il y a un problème qui est celui des salles. À Paris encore on s’en tire. J’ai vu Hadewijch à Paris…

B.D. : Dans dix ans, il n’y aura plus de public. Mes prochains films, peut être que je ne les sortirais même pas en salle. Il n’y a pas de public. On fera une tournée pour le public étroit qui existe, et pourquoi pas. Qu’est ce que ça peut foutre….

P.G. : Il faut un espace quoi…

B.D. : Hadewijch est un bon exemple. C’est un film qui en France n’a pas fait d’entrées, mais qui se vend partout, il est vendu partout.

P.G. : Sur votre notoriété.

B.D. : Ben non, sur le film lui-même quand même. Les gens le voient, ils l’achètent. Il y a à la fois un désir du film réel, qui est un désir qui n’est pas un désir commercial, c’est à dire qu’il n’y a pas de possibilité de faire du commerce. La valeur du film est immatérielle, on est content de voir le film, c’est un film qui ne fait pas d’argent, mais il construit quelque chose quand même. Je suis justement pour dire qu’il y a aussi dans l’économie, une économie spirituelle, c’est à dire qu’il y a des choses qui ont de la valeur, qui n’ont pas une valeur d’argent. Je m’en fous. Moi je fais des films, je ne suis pas plus riche. On ne gagne pas d’argent, on ne gagne pas d’argent spécialement, mais on a la liberté de les faire et on est très contents de venir ici et de le présenter. Le but ce n’est pas faire de l’argent, mais on ne peut pas dire ça au marché. C’est qui ce mec, de quoi il parle…

A.H. : De ce point de vue, est-ce que vous vous forcez à maintenir vos budgets bas…

B.D. : Je fais des films à 2 millions d’euros. Si je travaille comme ça, c’est parce que j’ai cette économie là. Donc mon esthétique est née de mon économie. Qu’est ce que vous croyez ? Ça donne de la créativité, et il y a plein de choses qui ont lieu parce qu’on n’a pas beaucoup d’argent.

G.G. : Et le fait que le film ait été refusé à Cannes et à Venise, est ce que ça témoigne aussi d’un état des lieux de la part du festival…

B.D. : À Cannes, d’abord Thierry Frémaux le prenait. Il me dit, « est-ce que tu veux bien “Un certain regard”? » J’ai dit non. En même temps, c’était une partie de poker, parce qu’il me dit ça la veille. Nous on s’est dit, attendons. Donc on a dit non. Et du coup voilà, on n’y a pas été. À Venise, le film avait été sélectionné d’abord, et après il a été désélectionné, pourquoi, j’en sais rien.

G.G. : Pourquoi ?

B.D. : Je pense qu’il y a quand même politiquement un problème avec le film chez certains, surtout en Italie. C’est un film qui est jugé moralement pas correct, chez des gens qui décident justement des choix moraux. Et Cannes devient comme ça, c’est-à-dire que quand vous voyez la liste des films sélectionnés, on s’est dit pourquoi ce film-là n’était pas là, alors que d’autres étaient là, et on se demande pourquoi ils y étaient.

P.G. : Surtout les films français.

B.D. : À mon avis aussi. C’est-à-dire qu’on choisit des films français qui n’ont aucune raison d’être là, parce qu’ils ont une fabrication purement commerciale. Mais qu’ils aillent vivre leur commerce : pas la peine de les mettre à Cannes ! Mais si Cannes les met, c’est qu’ils ont des intérêts. Et puis Frémaux avait peur de dire toujours oui.

G.G. : J’ai l’impression que même si le film est vu en termes moraux, il offre un regard sur le monde des plus intéressants.

B.D. : Je suis d’accord avec oui, ben oui (rires).

G.G. : Non mais, même s’il est interprété comme ca.

B.D. : Il y a des décideurs dans les festivals qui ne sont pas d’accord avec ça.

Hadewijch (2009)

A.H. : N’oublions pas, Hiroshima mon amour, Malraux ne l’a pas laissé aller en compétition de peur de froisser les Américains !

B.D. : Fremeaux, moi je le connais bien. Je pense qu’il est tellement sous pression qu’il n’est plus lui-même, et qu’il prend des décisions débiles.

A.H. : Mais Cannes a joué pour vous. Je veux dire, Le grand prix du jury…

B.D. : Bien sûr que ça joue, mais en même temps, Hadewijch n’y a pas été, et puis il s’est vendu pareil. Ça n’a pas abimé le film spécialement. Il a été à Toronto, il a eu un prix à Toronto et après il a été vendu à peu près partout.

A.H. : Est-ce que ça permet justement de rassurer les producteurs…

B.D. : Non parce que le problème c’est quand même les salles. J’ai eu des papiers formidables, mais le public ne vient pas. Le problème c’est le désir. Je suis sûr que si on oblige les gens à y aller, ça ne se passerait pas trop mal, le problème c’est que c’est un cinéma dont les gens n’ont pas envie.

G.G. : Est ce que ce n’est pas aussi une question d’accompagnement, parce que quand je vais à Paris, je vais a Montreuil, là où il y a le cinéma Méliès qui fait un accompagnement de ses films, où le désir des spectateurs est toujours là…

B.D. : Absolument, mais tout ça n’est pas porté par les grands médias. Il suffirait que ces gens qui existent effectivement, s’ils étaient dans les grands médias, et bien ça donnerait le souffle. Mais tous ces gens qui ont le souffle, eh ben ils vivent dans leur solitude. Mais bien sûr qu’ils existent. Moi je n’ai pas fais une télé… j’étais «film de la semaine» sur Canal +.

A.H. : Et quand on vous y invite, vous y allez ?

B.D. : Non, on ne m’invite pas.

A.H. : Et si on vous invitait…

B.D. : Non ! On ne m’y invitera pas. C’est ce que m’a dit le directeur de Canal. Il m’a dit « Bon, tu fermes ta gueule, on te donne de l’argent et voilà ». J’étais à Cannes avec Flandres, et je dis « Mais comment ça se fait, je passe aujourd’hui et sur le plateau de Canal + il y a Adriana Karembeu », et moi non. Il m’a dit « Écoute c’est parce qu’elle est là qu’on te donne de l’argent… » Ça veut tout dire. Je viens d’obtenir Canal + pour mon prochain film, je me demande vraiment pourquoi ils me donnent de l’argent, puisque je ne fais pas d’argent.

A.H. : parce qu’ils ont besoin de vous…

B.D. : Parce que j’ai une valeur immatérielle, et ca commence à rentrer dans l’économie, c’est pas mal hein… Hadewijch, ça ne marche pas commercialement, mais il y a quand même quelque chose, une valeur.

A.H. : Il y a une récupération que vous faites sur les ventes télé. Au bout du compte, le producteur s’en tire…

B.D. : Mais oui, ça ne coûte pas cher. Il n’y a pas de péril, vu qu’il n’y a pas d’argent dedans. Si vous voulez, si on fait 50,000- 60,000 entrées, ça va. Y a pas de danger, c’est pour ça que je dois continuer à faire des films pas chers. Il faut pas que la vie commerciale soit l’enjeu du film, comme ça ne l’est pas, je m’en fous. Les gens ne veulent pas y aller, ben tant pis. Je vais pas faire des films pour qu’ils y aillent, s’ils ne veulent pas y aller, qu’ils ne viennent pas, ce n’est pas mon problème.

G.G. : Il y a une évolution du marché, parce qu’a l’époque où Alain Cavalier a sorti Thérèse, ça ne devait pas être extraordinaire, mais en même temps, par rapport à aujourd’hui, il y aurait certainement une net différence.

B.D. : Et encore à l’époque c’était mieux, ça diminue. Le public cinéphile, il est en train de périr.

A.H. : Mais certains films ont de plus longues vies en même temps. L’exemple de Twenty-Nine Palms est un bon exemple. C’est un film qui n’est pas sorti ici, qui a très peu été vu, mais qui en même temps a eu une vie…

B.D. : Il est repassé sur ARTE, a eu des papiers formidables dans Télérama, oui les films vivent bien.

A.H. : Et les films qui «marchent» deviennent rapidement désuets.

B.D. : Donc à côté de la notion de marché, d’un film qui marche, il y a des films comme ça qui continuent à marcher et qui ne font pas d’argent. La notion de marché n’est pas forcément une notion de rentabilité…

P.G. : À très court terme.

B.D. : Voilà…

G.G. : Vous disiez qu’on devrait forcer les gens. Je dirais qu’a l’époque où la télévision était en noir et blanc, avec une seule chaine, on voyait Les coryphées à la télévision le samedi soir et les Français étaient devant leur télévision. On les tirait vers le haut, il y avait élévation. On regardait Les coryphées le samedi soir et ce n’était pas quelque chose d’évident peut-être pour certaines personnes. En même temps, à l’époque on n’avait pas le choix…

B.D. : Oui, il faudrait retourner à ça. Il y a plein de chaînes de télévision qu’il faudrait interdire.

P.G. : Ça c’est autre chose. On vient de toucher à une époque d’accessibilité, on a accès aux choses et on ne peut pas comme ça décréter…

B.D. : Mais on s’en fout d’avoir accès aux choses ! Je m’en fous d’Internet, mais complètement. D’avoir le monde entre les mains, je n’en ai rien à foutre. C’est disproportionné, on n’a pas besoin de tout ça, c’est un leurre.

Public/Salles

P.G. : Il y a aussi, pour revenir à la question des salles, une politique des cineplex, des multiplex qui est très différente en Amérique du nord, parce que les multiplex, même si ça détruit un certain nombre de salles, ils passent tous les films. Si j’ai bien compris, c’est une stratégie pour eux, MK2, UGC, tous les grands distributeurs passent tous les cinémas.

B.D. : Ah ! Ils prennent tout, ils prennent aussi le marché des petits. Ils vont prendre les films d’auteurs. Ils ont eu Hadewijch, c’est ce que fait d’ailleurs MK2. Mais la façon dont ils le prennent, il vaut mieux qu’ils ne le prennent plus. Mais voilà, si ceux qui prétendent défendre le cinéma d’auteur le traitent comme ça, il faut le faire savoir.

G.G. : Pour reprendre l’exemple de Montreuil, ils ont tué le Méliès de la Croix-de-Chavaux qui va être transféré à la Mairie de Montreuil et là ils veulent faire un 5 ou 6 salles au lieu de 3. Mais les grands circuits se sont liés et ce sont quand même les cinéastes qui ont fait circuler une pétition et qui ont tous signé pour que le Méliès continue à exister et continue à avoir sa programmation.

A.H. : Vous avez donné hier un exemple du format. Le fait que vous avez tourné en 1:66 et que peu de salles peuvent passer des films dans ce format. Et on ne parle pas de 1:33 ou de 1:37 ! Godard, quand il a fait Notre musique, qui est en 1:37, il n’y avait presque aucune salle qui pouvait le passer. Le marché formate aussi…

B.D. : Oui et puis avec le numérique tout ça, ça va y aller…

A.H.: Vous êtes passé du 2:33 qui était votre format au 1:66 pour Hadewijch. C’est un format auquel vous tenez ?

B.D.: Je pense que je vais tourner mon prochain film en relief, (rires). Comme ça je pourrais peut-être capter un public. C’est ça qu’il faut que je fasse, je vais trouver un subterfuge, un truc, un film en relief.

A.H. : Est ce que vous pensez au numérique, soit par choix, soit par contrainte.

B.D. : Je pense que ce qu’on pense n’a pas grand intérêt à l’intérieur de ça, puisque les enjeux ne sont pas là. Mais ca n’empêchera pas de tourner en chimique, ça ne change rien.

A.H. : Actuellement pour vous, tourner en numérique…

B.D. : J’ai une copie en numérique de Hadewijch, donc je peux le diffuser en numérique. On peut faire un transfert numérique. Je pense qu’il y a des gens qui continueront à tourner en 35 mm, ça basculera en numérique au moment de l’étalonnage.

Hadewijch (2009)

A.H. : Mais vous prenez toujours le 35mm pour le tournage ?

B.D. : Ah oui, pour Hadewijch, j’avais fais des essais comparatifs des plans tournés en numérique et tournés en argentique. De toute façon le modèle du numérique, c’est l’argentique. En fait on nous dit que c’est comme le 35. Si c’est comme ça, alors je vais prendre le 35… C’est un choix. C’est bizarre le numérique, toute leur argumentation c’est de dire que c’est comme le 35. Autant prendre le 35.

A.H. : L’argument est que ça coûte moins cher…

B.D. : Ce n’est pas vrai. C’est très lourd. D’abord il faut un ingénieur de la vision sur le plateau. Donc c’est très, très long. J’ai vu la différence. On a fait le même plan. En numérique ils ont mis un quart d’heure pour le faire, et en argentique ça nous a pris trois minutes. Quand on est dans une économie comme la mienne, c’est important. Et puis on ne veut pas que l’image prenne trop d’importance non plus. Si à chaque fois il faut régler l’appareil, etc., parce que les courbes ont bougé, je n’en sais rien. Ben ça va quoi…

G.G. : Moi j’ai une question par rapport au projet que vous aviez aux États-Unis qui a été avorté et qui s’appelait The End je crois. C’était quoi ?

B.D. : Ça existe toujours…

G.G. : C’est un projet que vous n’avez pas abandonné ?

B.D. : Non. C’était le projet de Twenty-Nine Palms en fait. Twenty-Nine Palms raconte le repérage du film. J’avais écrit un scénario qui s’appelait The End, j’avais obtenu l’argent par Canal, et donc je suis parti en repérage aux É.-U. Mon producteur était avec moi et il avait pour mission de chercher à développer le projet, trouver des acteurs américains, etc. J’ai donc passé quinze jours à repérer, notamment à Twenty-Nine Palms, et au bout de ce temps le producteur a dit que ça ne marchait pas, qu’il n’avait pas trouvé les contacts, etc. Donc on a décidé de renoncer. Pourtant, j’avais fait ce repérage, j’avais de la matière et donc j’ai décidé de faire ce film sur la base de mon repérage. Ce journaliste qui repère dans Twenty-Nine Palms, en fin de compte, il cherche des décors. Ce sont des décors de ce film-là, du film américain.

Twenty-Nine Palms (2003)

A.H. : Donc le scénario est écrit.

B.D. : Ah oui !

P.G. : C’est encore un film en devenir.

B.D. : C’est un gros film, donc c’est le contraire de ce que je fais. C’est de la grosse production américaine. Venir sur les terres du cinéma américain et commencer justement à les déplacer un petit peu quoi, donc faire ce que je fais d’habitude, mais avec d’autres ingrédients.

P.G. : Toujours un film de genre ?

B.D. : Un thriller américain, une enquête policière sur des crimes à Los Angeles.

P.G. : Tiens j’ai déjà vu ça (rires)…

B.D. : Donc il me faut absolument des gros acteurs, pour que le spectateur s’y retrouve. Il se dit : « Ah ben tiens, j’y vais ». Une fois dans la salle toc, « ah ben merde qu’est-ce qui se passe. »

A.H. : Donc du coup ça serait un film avec des acteurs « Acteurs » : acteurs-vedettes.

B.D. : Oui, ah oui oui ! Mais ce n’est pas une blague, il me faut les mêmes acteurs, il me faut les mêmes affiches, pour que le spectateur s’y rende…et là, il se passe autre chose. Clac.

A.H. : Avec un gros budget du coup ?

B.D. : J’ai rencontré Brian De palma qui est intéressé, et qui m’aide un peu à développer tout ça. Peut-être que je vais y arriver. Je n’en sais rien, on va voir.

A.H. : On sera aux premières loges.

G.G. : Bon courage.

B.D. : Ben oui. Mais le problème c’est qu’on met facilement 2, 3 millions d’euros sur mon dos, mais 40, non. C’est un risque industriel si vous voulez. C’est-à-dire, ça fait rêver de réunir les contraires, c’est-à-dire Hollywood et le cinéma d’auteur français, qui est vraiment à l’autre bout, de prendre les deux choses et de les réunir. C’est très séduisant si vous voulez du point de vue intellectuel, mais on est quand même dans une économie. C’est quand même mettre des millions de dollars, des millions et des millions.

P.G. : Et les Américains savent arrêter. C’est-à-dire même s’ils ont déjà mis 20 millions, s’ il ya 20 millions de plus à mettre et que ça marche pas, ben ils ne les mettront pas.

B.D. : Oui voilà justement, et avec un réalisateur qui ne fait pas d’entrées…

A.H. : Est ce que ça a déjà marché, historiquement ? Je pense à Wenders, à part le fait qu’il a fait des films pas très bons… Je ne dis pas que ce serait pas bon, je pense que ça serait excellent avec vous…

B.D. : Ah ben j’en sais rien (rires). Mais c’est vrai que ça a été fait…

A.H. : Mais ça n’a jamais marché…

B.D. : Les vrais auteurs ne font pas des films qui marchent… C’est pas le mot.

A.H. : Non mais marcher dans le sens… Ça n’a pas marché même d’un point de vue artistique. J’essaye de penser à un exemple de cinéaste auteur français ou européen qui s’en va en Amérique… Godard a rencontré De Niro, ça n’a pas marché.

G.G. : Il y a Barbet Schroeder.

B.D. : Beaucoup se sont plantés, c’est vrai, ce n’est pas forcément une belle histoire.

P.G. : Le mec qui a fait Ma 6-T va cracker, qui avait fait ce remake…

A.H. : Ouais, mais ce n’est pas du grand cinéma d’auteur français…

B.D. : Il a fait quoi…

P.G. : Il a fait le remake du film de John Carpenter…

S.A : Assault on precinct 13.

B.D. : Richet ?

P.G. : Oui. L’échec de ce film est intéressant, il n’a pas su travailler avec des acteurs américains, c’est très étonnant comme film à ce niveau là…

B.D. : Oui, il faut que le film soit réussi. Le projet doit s’accomplir dans la plénitude, ce qu’on disait tout à l’heure, c’est à dire il faut que ça tienne. Je pense qu’il suffirait de trouver des acteurs, des gens qui disent « Moi ce mec là il m’intéresse et voilà, je veux faire ce film là ». C’est des suiveurs, ils suivent.

P.G. : Mais ce genre d’acteur, est ce qu’ils sont suffisamment progressistes pour suivre, comme George Clooney ou des choses comme ça ?

B.D. : Oui ou Johnny Depp, des gens comme ça. On peut penser que ces gens qui sont des produits typiquement hollywoodiens aient la fantaisie de dire : « Tiens ben moi je veux me distraire un peu » et du coup l’industrie suit, avec peut-être des réticences, mais c’est quand même un projet qui peut se faire.

A.H. : Dans l’idéal, vous pensez à qui?

B.D. : Ben ces gens là. Que ce soit l’un ou l’autre, je m’en fous (rires) Ce qu’il me faut c’est un acteur industriel…

P.G. : En plus ce sont de bons acteurs, Hollywood a toujours fait de bons acteurs.

B.D. : C’est ce qu’on n’a pas en France. On n’a pas des acteurs de cette dimension-là. On en avait dans les années 60, mais aujourd’hui on n’a pas ça. On l’a un peu chez les comédiennes, mais chez les acteurs français, il n’y en a pas un qui tienne la route.

P.G. : Ils sont forts, c’est vrai.

B.D. : Ils ont une présence qui n’est pas loin de la présence de l’acteur non professionnel. Ce sont des gens qui ont une aura en fait, que ce soit David Douche… il y a chez David Douche de l’acteur américain, c’est-à-dire qu’il y a une matière.

P.G. : Les contraires qui se rejoignent…

B.D. : Les Français n’ont pas ça du tout, ils sont justement entre deux eaux.

A.H. : L’idée serait de faire avec Brad Pitt ce que vous faites avec David Douche ?

B.D. : Voilà.

A.H. : )Ou quelque chose de différent ?

B.D. : Ça va être différent.

A.H. : On règle Brad Pitt comme on règle David Douche ?

B.D. : Le mystère c’est la rencontre justement. C’est des gens qui n’ont jamais été dirigés comme ça, forcément, j’imagine, puisqu’ils sont dans une industrie. Donc j’imagine qu’ils travaillent d’une certaine façon. L’idée c’est de les faire travailler autrement. Ce n’est pas de les suivre en disant expliquez-moi ce que vous faites.

Bruno Dumont, Adélaïde Leroux, Samuel Boidin, sur le tournage de Flandres

A.H. : On le voit quand George Sanders et Ingrid Bergman se ramassent en Italie chez Rossellini. Ils n’ont plus de scénario, Sanders n’a jamais été aussi intéressant à regarder parce que justement tu sens qu’il panique. Il n’est pas bien, parce qu’il n’a pas lu le scénario, on lui a dit 20 minutes avant « tu vas lire ça », et tu sens qu’il ne sait pas très bien où il doit se placer, ni où se mettre, et c’est parfait, ça colle exactement avec le rôle.

B.D. : Je pense que ça peut être très fructueux, ce rapport nouveau pour l’un et pour l’autre, et ça donne une façon de jouer qui est forcément différente. C’est pour ça que je dis que c’est vraiment le metteur en scène qui fait l’acteur. C’est son autorité. Si vous ne faites rien, l’acteur il suit. Depardieu, quand il est bien dirigé, il est bien, quand il n’est pas dirigé, ben voilà, il est nul, mais vraiment nul de chez nul.

P.G. : Il fait du Depardieu….

B.D. : Parce qu’il n’est pas dirigé. Et Daniel Auteuil c’est pareil, s’il est bien dirigé il peut être très très bien…

A.H. : D’où votre admiration pour Un cœur en hiver.

B.D. : Ah ben oui. Emmanuelle Béart c’est pareil, elle est tenue, elle est bien.

A.H. : Et parallèlement à ce projet, vous en avez un autre en route ?

B.D. : Là j’ai un projet en cours qui est prêt.

P.G. : Et qui va se faire lui, c’est sûr ?

B.D. : Bien oui. Il va se financer. Je crois bien qu’on aura un million et demi, 2 million d’euros. De toute façon on fera avec.

A.H. : Vous pouvez nous en dire un mot ?

B.D. : Non. (Rires)

——

Entretien réalisé le 27 février 2010 à Montréal, grâce à l’aimable collaboration des Rendez-vous du cinéma québécois et de Adrian Gonzales.

Propos retranscrits par Apolline Caron-Ottavi et Serge Abiaad. Texte final établi par André Habib.