Vivre le cinéma : conversation avec Ghassan Salhab

à propos de brève rencontre avec Jean Luc Godard (ou le cinéma comme métaphore) (2004), Maintenant (2021), et bien plus

Université Saint-Joseph de Beyrouth

*

Une fin d’après-midi d’octobre 2022, je reçois Ghassan Salhab dans mon cours 1 pour parler de cinéma, rendez-vous annuel qui s’inscrit dans un programme de rencontres entre artistes et étudiants. Alors que je ne me lasse pas d’écouter un cinéaste dont le geste filmique est aussi généreux que son souci de la transmission, l’événement porte en lui, cette fois-ci, une intensité particulière. La parole prendra son envol à partir de la projection du film brève rencontre avec Jean-Luc Godard (ou le cinéma comme métaphore) de Salhab, tourné juste après la sortie du film de Jean-Luc Godard intitulé Notre Musique (2004), dans le contexte qui suit. Invité à la troisième édition des Journées cinématographiques de Beyrouth 2 à accompagner son film, Godard avait alors préféré offrir au festival une copie 35 mm sous-titrée en arabe, et accueillir le festival de chez lui. Pour pallier cette absence, on confia à Ghassan Salhab la belle tâche d’aller filmer Godard avec une petite équipe, conversation qui aboutit au film brève rencontre avec Jean-Luc Godard, finalisé à temps pour le festival en août 2004, et projeté à la suite de Notre Musique. En ce jour d’automne 2022, cette conversation en ouvrira une autre avec les étudiants de mon cours…

Placée dès son préambule dans « l’esprit de contradiction » que l’on prête souvent à Godard, cette brève rencontre s’ouvre sur le discours dialectique, situé entre « deux dictions », « le champ et le contre-champ », qui figure au cœur de Notre Musique. S’ensuit un extrait de ce film tourné à Sarajevo, lieu du purgatoire qui accueille la violence de l’histoire. Godard y fait un exposé face à un groupe d’étudiants, montrant deux images qui représentent un même moment de l’histoire : « En 1948, les israélites marchent dans l’eau vers la Terre promise. Les Palestiniens marchent dans l’eau, vers la noyade. Champ et contrechamp. Le peuple juif rejoint la fiction, le peuple palestinien le documentaire ». Pour Godard, fiction ou documentaire, il s’agit surtout d’un cinéma, palestinien et israélien, où l’autre manque. L’espace entre le champ et le contre-champ est aussi au centre du propos du film qui interroge la réciprocité, à partir de ce lieu et ce temps interstitiels.

champ contre-champ

Notre Musique (Jean-Luc Godard, 2004)

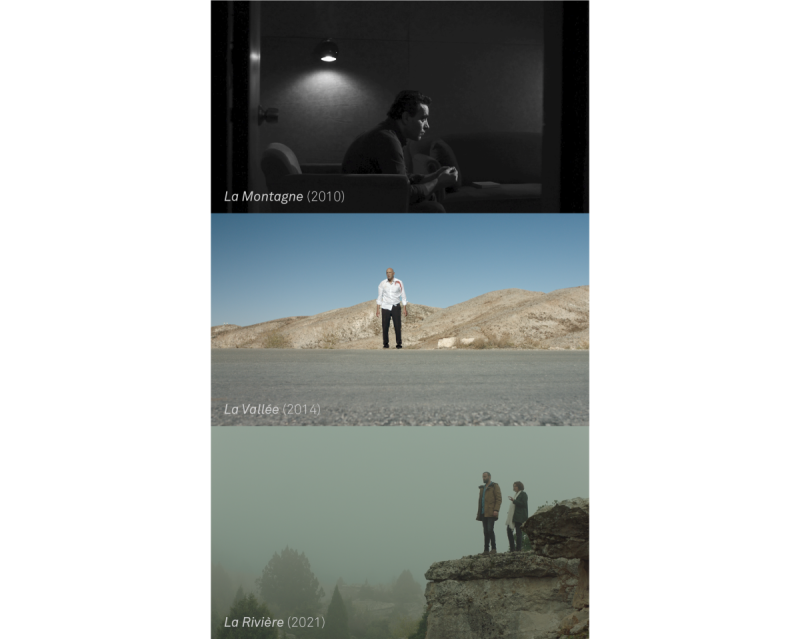

Or, ce lieu du entre que Godard a tant considéré depuis Ici et ailleurs (1975), est précisément celui qui a marqué des générations d’artistes visuels et de cinéastes au Liban depuis les années 1990, y compris Ghassan Salhab. Dans un texte paru à l’occasion de la rétrospective Ghassan Salhab à la Cinémathèque québécoise en 2017, Nour Ouayda mentionne d’ailleurs ce territoire du entre : « C’est dans les espaces qui se trouvent entre le texte, l’image et le son que le geste filmique surgit. […] un univers où la dialectique est condition nécessaire 3 ». Nous sommes bien dans ce lieu où l’on peut parler du cinéma (et non « de » cinéma), le cinéma seul, à la marge, qui dit l’exception, les silences, l’interruption du récit, les cris de révolte, le regard qui constate, un autre territoire. Entre le triptyque à Beyrouth (Beyrouth Fantôme [1998], Terra Incognita [2002], et Le Dernier Homme [2006]), le triptyque hors de Beyrouth (La Montagne [2010], La Vallée [2014] et La Rivière [2021]), entre fictions et essais filmiques, texte et image, entre Godard et Salhab, une pensée croisée du cinéma se dessine, face à des étudiants à l’écoute d’une parole singulière. Ce qui suit en est une retranscription, où font parfois irruption des images et des textes issus des films des deux cinéastes.

*

Ici et Ailleurs (Jean-Luc Godard, 1975)

brève rencontre avec Jean Luc Godard (ou le cinéma comme métaphore) (Ghassan Salhab, 2005)

Ghada Sayegh : À quoi cela te fait penser de revoir brève rencontre avec Jean-Luc Godard aujourd’hui ?

Ghassan Salhab : Quand je suis allé filmer Godard, je connaissais très bien son travail, je n’y suis pas allé comme un journaliste. Je le lui ai fait comprendre dès le départ, mais je n’ai pas osé lui dire que j’étais cinéaste, alors je lui ai dit que je faisais des films. C’était important pour moi qu’il sente qu’on est dans un rapport au cinéma. Godard, comme toute personne qui est dans une véritable passion, dit souvent plus ou moins la même chose, dans le sens où il est dans son obsession. C’est un cinéaste qui a beaucoup compté dans mon travail, qui m’a profondément marqué, il n’est pas le seul, mais lui, profondément. C’est quelqu’un qui, jusqu’au bout, n’a jamais pris pour acquis ce qu’est le cinéma. La seule chose qui était claire pour lui, c’est ce que le cinéma n’est pas. D’ailleurs, il a dit quelque chose que je n’ai pas gardé au montage, il a presque dit que le cinéma, c’est un peu comme l’amour. Qu’est-ce qu’on peut bien vouloir dire sur l’amour ? On peut le vivre, éventuellement…

Ce qui m’a passionné. Je savais qu’il était un peu comme ça dans les entretiens, il ressemble vraiment à de la pensée, une pensée au travail, une matière vivante. Ça m’a toujours étonné qu’on oppose la pensée ou la réflexion aux sensations alors que ça fonctionne ensemble. Le fait qu’il passe du coq à l’âne… ça ressemble à ça, un être humain, au-dedans, il n’est pas aussi discipliné, aussi rationnel que ça, loin de là.

Les silences

Notre Musique (Jean-Luc Godard, 2004)

Ghada : Tu nous as envoyé un texte que tu as écrit, intitulé avant (non publié), et dans lequel tu reviens sur la genèse de ton premier long métrage de fiction Beyrouth fantôme (1998). Tu y mentionnes les entretiens que tu as tournés avec des personnes que tu connaissais à propos de leur expérience de la guerre, bien avant de réaliser le film, et sans savoir quoi en faire par la suite. On a beaucoup parlé durant le cours de ces témoignages qui s’introduisent dans la fiction. Ce qui est intéressant, c’est de voir comment ça s’est composé pour toi, comment ces acteurs, ces amis que tu as interviewés ont joué par la suite dans ta fiction, comme un prolongement des témoignages. Tu expliques que, quand tu les as vus et écoutés par la suite, tu t’es rendu compte que tu n’avais pas prêté attention aux silences. Et que c’est pourtant à partir de ces silences que tu as pu concevoir ce film.

Ghassan : Je ne savais pas encore que je me dirigeais vers Beyrouth Fantôme, quand j’ai filmé ces gens que je connaissais, en leur posant des questions plutôt stupides…

Ghada : Des questions comme : « comment vous avez vécu la guerre ? qu’est-ce que vous faisiez le 1er jour ? … ».

Ghassan : … Ceux qui se sont retrouvés dans Beyrouth Fantôme, je ne les connaissais pas avant, je les ai rencontrés dans ma phase de préparation. Et quand je dis « rencontrés », ça veut dire que je les rencontre, les vois, encore et encore… il m’a fallu rencontrer beaucoup de gens avant même de penser faire le film, et l’idée de mettre ce que l’on peut appeler du documentaire dans cette fiction, même si je n’aime pas cette terminologie, on a compris que Godard jouait avec ça aussi. J’avais en somme filmé beaucoup de gens, et c’est en filmant que m’est venu ce projet de fiction. Quand j’ai commencé à l’écrire, j’ai compris, je le dis dans le texte (avant), que quoi que je fasse entre guillemets comme « fiction », quelque chose allait manquer.

Beyrouth Fantôme (Ghassan Salhab, 1998)

Ghada : Tu écris dans ce sens qu’en faisant attention aux silences et en prenant un peu de recul, tu as pu repenser à la forme et à l’écriture du film, c’est-à-dire non pas à un récit, mais à quelque chose qui allait justement briser ce récit.

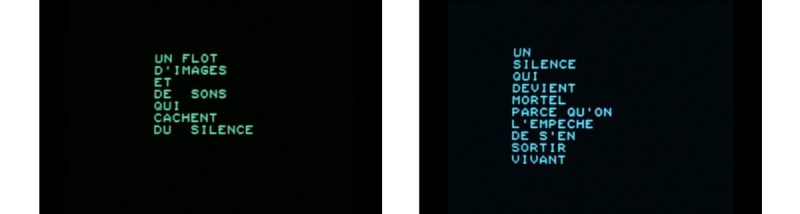

Ghassan : Mais le silence, c’est quoi ? Qu’est-ce que cela veut dire déjà ? Lorsque l’on parle, on a un temps de silence, ou même le silence intérieur.

Ghada : C’est un pas en arrière, une distance ?

Ghassan : Pas seulement. Pour moi, c’est presque ce que l’on n’arrive pas à dire. On peut cacher ce que l’on n’arrive pas à dire dans un flot de paroles, ou même d’images. Mais le silence n’est pas à prendre littéralement. Il est précisément ce que je n’arrive pas à entendre, et qui est donc le silence. Et à un moment donné, cela devient un silence, en moi. Même si à l’époque je vivais autant à Paris qu’à Beyrouth, je suis d’ici aussi, j’ai vécu ces guerres civiles, de 1975 à 1991. J’ai compris que sans ce silence — en tout cas en moi — et que grâce à ma stupide démarche d’aller poser toutes ces questions, il y avait quelque chose que je n’arrivais pas à entendre, sur lequel je ne pouvais pas mettre de mots. Pour moi, avec Beyrouth Fantôme, je suis à côté de la plaque, mais je n’avais pas le choix, je ne pouvais que l’être. Comment veux-tu approcher à ce point une expérience aussi intense qu’un temps de guerre, surtout de la part des vivants. J’utilise toujours cette immense phrase de Paul Celan : « Nul ne peut témoigner pour le témoin ». Il ne pose même pas la question, il affirme. On ne peut pas témoigner pour le témoin. Donc pour moi, Beyrouth Fantôme, c’est une tentative d’approche vouée à l’échec. Ça ne fait rien, je ne suis pas en quête de réussite. Je l’ai compris en tournant ces moments d’entretiens avec les acteurs et les non-acteurs, avant toute la partie dite fiction. Et c’est en les filmant et les écoutant, bien avant de monter, que j’ai compris que j’allais forcément passer à côté, mais… et je ne le dis pas par humilité, je le dis pour être vraiment clair, je me suis dit, approche-toi autant que tu peux. C’est ça qui est puissant avec l’art, et pas seulement avec le cinéma, c’est que de toute façon, on ne peut pas vraiment saisir.

Ghada : Justement, ce n’est pas un film qui pense pouvoir saisir, il est conscient de sa faille, c’est sa faille qui en fait qu’il est ce qu’il est.

Ghassan : Ça, vous le dites après-coup, mais pendant que je filmais en 1997, je n’avais pas l’intention de vouloir tout saisir… quelque chose allait forcément m’échapper. Je me suis rendu compte, et d’une manière foudroyante, que je ne pouvais que m’approcher. Parce que c’était mon premier long, peut-être que j’avais l’innocence de croire que le cinéma pouvait aller encore plus loin.

Interruption du récit

Notre Musique (Jean-Luc Godard, 2004)

Terra Incognita (Ghassan Salhab, 2002)

Le dernier homme (Ghassan Salhab, 2006)

Ghada : Pour continuer sur Beyrouth Fantôme et cette idée d’interruption du récit qui est aussi une manière de faire du silence, ou de laisser un espace entre un moment et un autre, entre la fiction et le réel, de créer une rupture, c’est quelque chose qui revient aussi dans tes fictions suivantes : dans Terra Incognita avec les acteurs qui chantent ou déclament un monologue en regard-caméra, ou la danseuse de flamenco qui défie le spectateur du regard dans ce film sur le devenir vampire qu’est Le dernier homme. Il y a une certaine rupture que tu emploies dans tes fictions, tout comme dans tes essais vidéo. Cela me fait penser à l’entre-image dans le cinéma de Godard, aux relations entre une image et une autre, entre une image et un son…

Ghassan : C’est sûr que quelqu’un comme Godard m’a fait comprendre que l’interruption fait partie du récit. Je sais que l’on voit une interruption du récit en pensant qu’un récit, c’est fluide, mais pour moi, un récit n’est pas fluide ou non fluide. Il est. Un peu comme en musique contemporaine, où l’on a une musique autant harmonieuse que non harmonieuse, autant en fluidité qu’en ruptures, sans parler de l’élimination de tout son, parfois. Il me semble que depuis la révolution industrielle, le récit ne peut plus faire comme si de rien n’était, subissant lui aussi violence, ruptures, interruptions, dans sa structure même. On peut donc violenter le récit, on peut même le détourner, le briser, et cela fait partie du récit.

J’avais 17 ans quand a commencé la guerre civile au Liban en 1975. Ma propre vie a été interrompue, mes rêves aussi, il y avait un horizon devenu brusquement autre, profondément bouleversé. Et du coup, en allant vers le cinéma, la question fut : comment, entre guillemets, « raconter » ce temps-là, ce récit-là de vie. Est-ce que je le raconte dans un récit normal, avec un commencement, un milieu et une fin ?

Ayant vécu un temps de guerre, de même que d’immenses cinéastes comme Godard, je me suis rendu compte à quel point je ne pouvais pas « raconter » — j’utilise délibérément ce verbe — ce temps-là, dans une forme de récit normal. Pour moi, ça n’avait pas de sens.

S’il y a quelque chose que m’ont appris les grands cinéastes, mais aussi ce que j’ai vécu ici, avec son lot d’attentes et de déceptions, c’est qu’il fallait que j’essaie de rendre palpable cette temporalité, celle qui s’imposait à moi. C’est-à-dire, il se passe, non pas rien, mais ça ne passe pas comme on dit en français. Le temps ne passe pas, et en temps de guerre, la temporalité n’est pas une temporalité « normale ». Ça ne pouvait pas se dérouler dans un espace-temps normatif, dans les clous de l’habituelle narration. Évidemment, Godard a beaucoup aidé, mais il ne faut pas oublier que c’est quelqu’un qui est né en 1930, c’est un enfant de la Seconde Guerre mondiale, qui vient lui-même d’un immense bouleversement. Et je ne sais pas si un film peut même nous permettre d’approcher l’expérience du vivant, quelle qu’elle soit. Il est lui-même expérience, en plus, si j’ose dire, émanation.

Notre Musique (Jean-Luc Godard, 2004)

Ghada : C’est une forme qui se cherche constamment.

Ghassan : Oui… quand j’ai fait Terra Incognita en 2002, je suis parti d’un truc très simple, c’est une amie qui était guide touristique, je voyais grâce à elle le pays… Et puis, elle m’a rappelé, je le savais, mais elle m’a rappelé que nous sommes un pays méditerranéen, ce qui veut dire des strates, et que nos guerres vécues venaient s’ajouter aux strates, et aux strates… Le film s’est construit à partir de là, avec des gens qui pensent partir, d’autres qui reviennent ou qui pensent revenir… La fragmentation de Terra Incognita, c’est parce qu’à l’époque, je voyais, sentais Beyrouth et ses habitants, ainsi, pleinement fragmentés ; cette incapacité de faire un pas, de franchement accomplir les choses, de décider… Ce film, c’est l’impact de ce que j’ai vécu, de ce que je continue à vivre, et ce que de grands cinéastes, de grands artistes, de grands écrivains, de grands musiciens, et la vie tout court, m’ont amené à voir, à sentir et à écouter.

Hanane Hajj Ali 4 : Est-ce que c’est cette fragmentation de la ville et de ses habitants qui t’ont amené à arrêter de faire des films sur Beyrouth, car c’est vraiment une transition (après Le dernier homme), aller de Beyrouth vers La Montagne… quoiqu’on dise, on peut toujours relier La Montagne à Beyrouth, mais pour moi, il y a quand même un éloignement de Beyrouth, tout en conservant cette inquiétude, cette intranquillité ou cette anxiété. Si on veut vraiment comprendre Ghassan Salhab en tant qu’être humain et en tant que cinéaste, ce qui fait un, ça aide beaucoup de commencer par Beyrouth Fantôme, Terra Incognita et Le dernier homme, puis de voir le triptyque (La Montagne, La Valée, La Rivière) ; ce que j’ai constaté avec mes étudiants. J’ai vraiment envie de leur faire comprendre ce passage, ce mouvement, mais il y a une interruption comme tu viens de le dire qui fait partie de… C’est ce qui me travaille.

Ghassan : À un moment donné, je me suis rendu compte que je n’arrivais plus à voir Beyrouth, je la subissais. Pour moi, un lieu, c’est une entité vivante, comme un personnage ou un arbre, comme tout ce que — et où — je filme. J’ai donc dû quitter cette ville, et ça a été une vraie crise que j’ai traversée. J’ai poursuivi mon geste cinématographique hors de Beyrouth, même si j’ai continué à filmer de petites choses avec mon téléphone.

Incapacité de dire

Maëlle Noraz : J’ai une question pour vous faire revenir sur le silence. Dans les films de Godard, on accorde beaucoup de place à la parole et aux dialogues, les personnages parlent en permanence et on y retrouve même des lectures effectuées par les personnages. Alors que dans vos films, c’est beaucoup plus corporel ou du moins, j’ai l’impression qu’il y a moins de place accordée au dialogue, et plus aux regards et au silence. Je me demandais si ça faisait partie de cette incapacité de dire, d’être toujours à côté de ce qu’on aimerait dire, le fait qu’il n’y ait pas de dialogues écrits comme dans les livres ou au théâtre. Comme si les corps des personnages montraient cette incapacité d’agir ou de pouvoir se présenter comme on voudrait.

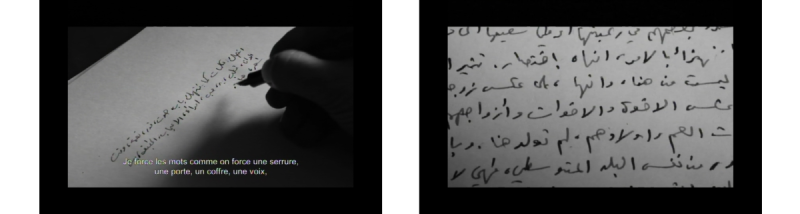

Ghassan : Tu dis corps, et c’est très important. Je choisis un acteur sur son corps, sur comment « ça » bouge, ça ne bouge pas, comment c’est raide ou pas. Sa voix aussi, parce que même si ça parle peu, il y a quand même de la parole, donc j’entends sa voix, son éventuelle diction. Et là, on revient à ce que tu dis, comment ce corps arrive à être là ou n’arrive pas à l’être. Alors peu à peu dans mes films, déjà avec Le Dernier Homme, mais encore plus avec La Montagne, la parole s’est raréfiée. Si vous voyez certains de mes essais comme L’Encre de Chine (2016) ou (Posthume) (2007), 1958 (2009) ou Une rose ouverte (2019), la parole est là. À la rigueur, on pourrait dire que l’impact de Godard se retrouve plus dans mes essais que dans mes fictions. Donc, ce que tu dis est très important parce que… comment un corps peut-il dire une incapacité ? Alors peut-être qu’il m’a fallu ne pas tout le temps entendre ou écouter pour pouvoir regarder. Et puis, une autre chose, c’est que je ne suis pas très bon en arabe et c’est un facteur important, la langue. Je suis né et j’ai grandi au Sénégal avant de venir ici. L’arabe est de fait une langue qui ne m’est pas aisée, et j’écris en français. Dans mes films-essais, j’ai introduit la langue française, elle s’est ajoutée à l’arabe. Beaucoup de gens me disent que La Montagne est un film muet. Il n’y a certes, quasiment rien qui se dit, mais il y a beaucoup de mots, c’est de la parole écrite, c’est autre chose que la parole entendue, mais c’est quand même de l’écrit sur l’écran, beaucoup d’écrits sur l’écran.

Le texte et l’image

Ici et Ailleurs (Jean-Luc Godard, 1975)

La Montagne (Ghassan Salhab, 2010)

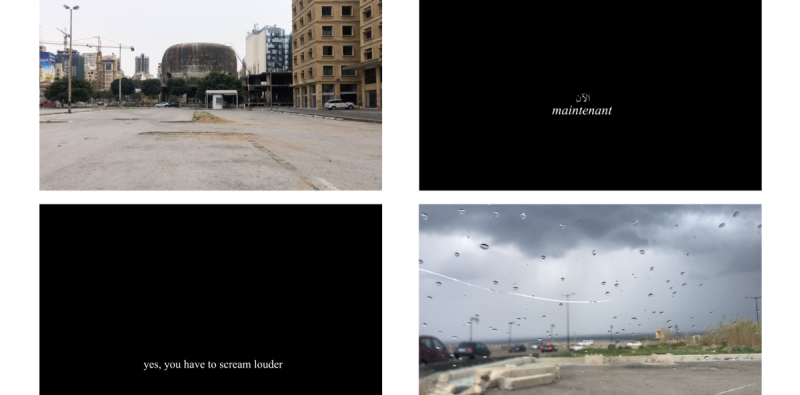

Ghassan : La partie « essai » de mon travail est aussi importante que la fiction. Depuis le soulèvement d’octobre 2019 5 , je n’ai plus tourné de fictions ni d’essais longs. J’ai fait quatre ou cinq essais relativement courts. Le premier s’appelle Le jour est la nuit (2020), une sorte de commande de la Cinémathèque française qui avait proposé à plusieurs cinéastes de réaliser un film sur le temps du confinement. Alors j’ai fait cette vidéo filmée avec mon téléphone, sans équipe, qui fait suite à toutes les manifestations, les retombées, le vide dû au confinement… Puis un an plus tard, on m’a proposé de faire un film pour un festival à Strasbourg 6 . Me rendant compte qu’une quasi-année était passée depuis Le jour est la nuit, j’ai proposé de faire une sorte de suite, Maintenant (2021).

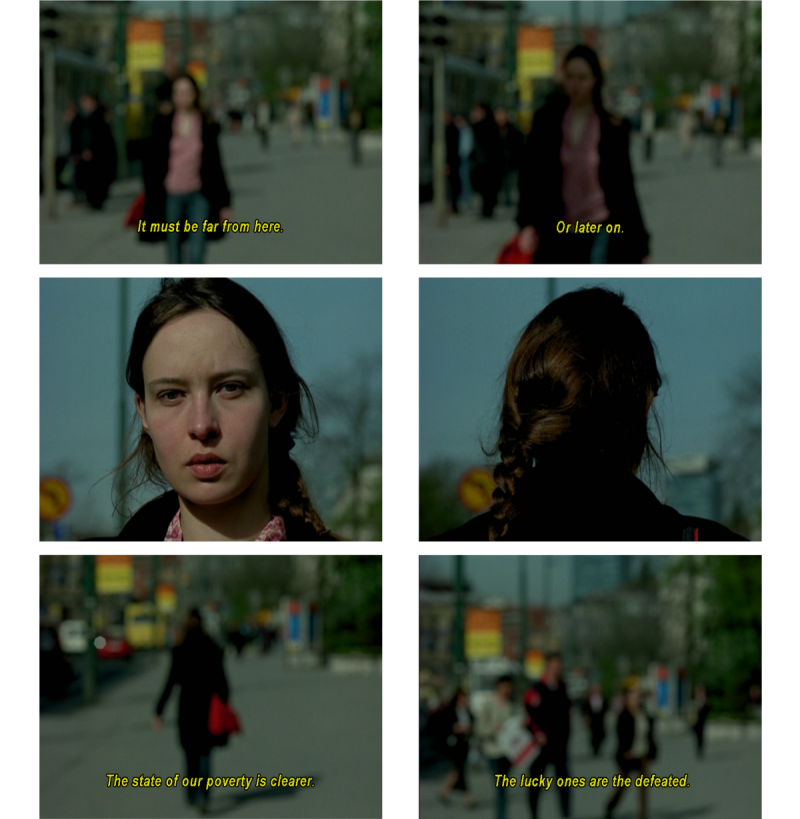

Projection : Maintenant (Ghassan Salhab, 2021)

Ghassan : Cette vidéo fait partie de mon travail non fictionnel. J’ai pensé vous la montrer parce qu’elle se déroule à Beyrouth — en fait j’ai continué de filmer à Beyrouth —, mais il a fallu que la ville soit profondément bouleversée pour que je filme là, à nouveau. Et puis Ghada voulait amener le texte et l’image…

Ghada : Tu disais tout à 1’heure que s’il y avait une influence de Godard, c’était surtout à travers tes essais vidéo. Il y a aussi la question du texte et de l’image que vous abordez dans brève rencontre…

Ghassan : Dans Le jour est la nuit et Maintenant, j’ai filmé les lieux où l’on battait le pavé à Beyrouth, après les manifestations qui s’y sont déroulées entre octobre 2019 et le confinement. Je suis parti sur ces traces, et je me suis permis du texte, parce que je suis quelqu’un qui écrit aussi, hors cinéma. Mais il ne s’agit pas d’écrire pour une image à venir, mais littéralement sur l’image. J’essayais, à travers peu d’éléments, de saisir un état de ma ville. C’est pour cette raison que je l’ai appelé « maintenant », l’état Maintenant de ma ville. J’ai donc eu recours au texte, non pas pour mieux dire, mais pour dire aussi.

Ghada : Le texte a toujours fait partie de ton travail même dans tes fictions, avec des citations énoncées par les personnages…

Ghassan : Oui, dans Terra Incognita, j’ai pris quelque chose à Rilke…

Ghada : Voilà, ils font irruption dans tes fictions aussi.

Ghassan : Écrire, c’est un rapport aux choses, au monde, ça fait partie de moi. J’écris depuis toujours. Je suis mélomane aussi, du coup des musiques adviennent, s’imposent. Dans Maintenant, il y a une chanson de Tindersticks que m’avait fait écouter un ami, une reprise d’une chanson des années 1980 qui était très anti-Margaret Thatcher, avec cette phrase que j’ai utilisée dans le film, « Yes, you’ll have to scream louder ». À la différence de la version originale, celle des Tindersticks a un rythme chaloupé, joyeux et mélancolique à la fois, mais les paroles, toujours les mêmes, n’ont vraiment rien de joyeux. C’est quasiment un cri de révolte, à l’instar de ce que nous traversons, de ce que je traverse moi, en tous les cas : je n’ai plus beaucoup de force, mais j’ai encore ce besoin de crier, de ne pas oublier qu’il faut crier. Cette chanson, ses paroles, viennent s’ajouter à ce qui s’inscrit sur l’écran. Ce travail, ces essais nourrissent mes fictions, et réciproquement.

Regarder longuement

Maintenant (Ghassan Salhab, 2021)

Richard Yasmine : On peut directement savoir que c’est vous qui avez réalisé ce film (Maintenant) parce qu’il y a comme une certaine structure, avec les écrans noirs, le silence, et aussi le son sur les images qui sont parfois compatibles, et parfois non…

Ghassan : On a inévitablement des obsessions, elles reviennent sans cesse, avec des variantes. Ça revient à ce que disait tout à l’heure Ghada, à propos des interruptions qui font partie du récit, qui sont le récit en fait. Les « ruptures » font partie du rythme.

Richard : Je pense aussi à la lenteur de certaines scènes, par exemple la scène de nuit dans Maintenant, ou la scène de cet homme en voiture dans Terra Incognita qui va de Beyrouth au sud du pays et qui est vraiment très longue…

Ghassan : Tu as utilisé le mot « longue », avant tu as dit lenteur, moi je prendrais le mot « long ». On peut de nouveau invoquer Godard, mais aussi Epstein, Eisenstein, pour qui le cinéma n’est pas affaire d’images, mais de plans. Et un plan, c’est quoi ? C’est une durée. Mais ce n’est pas une durée pour faire durer, c’est comment on éprouve les images, ce temps-là, cette spatio-temporalité, le plan qui vient avant, le plan qui vient après. Évidemment, je suis conscient que nous vivons une époque où la durée… on a vite fait de s’impatienter, de ne plus en pouvoir. Je le sais, et je ne fais pas ça contre notre époque. C’est peut-être une forme de résistance pour moi, non pas pour dire « regardez ! », mais peut-être, et j’invoque souvent cette phrase de Gustave Flaubert : « pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longuement ». Peut-être aussi pour essayer de filmer le silence, le vide ou l’absence… Comment les filmer ou leur donner une place dans un film ?

Je me suis permis, dans Maintenant, de filmer le port, les silos 7 , mais je les laisse délibérément en arrière-plan. Je n’ai pas voulu m’approcher. J’ai essayé de poser un regard.

Yara Nashawaty : Il y a un regard aussi incrédule face à ces lieux, et le texte ici est comme une prolongation du geste de filmer. Peut-être que les images ne suffisent pas, et qu’il y a encore une recherche…

Ghassan : En fait, la vérité, c’est que rien ne suffit. Et je n’en finis plus de le constater. Quand je dis : « Quel est ce geste ? Quel est cet instant ? ». C’est cet instant qu’on a vécu à ce moment, là où je filme, parce que les images au centre-ville que vous avez peut-être reconnues, c’était vraiment des lieux où on était…

Yara : Bouillants…

Ghassan : Oui, et c’est toujours étrange quand on filme un lieu où il s’est passé d’importants évènements. C’est pour ça que j’ai aussi montré les ruines anciennes. C’est un lieu où il y a des traces de tant de civilisations anciennes — phénicienne, grecque, romaine, ottomane…

Un regard qui constate

Notre Musique (Jean-Luc Godard, 2004)

Arnaud Duchêne : [Toujours dans Maintenant], on sent une distance ou une protection derrière le pare-brise, derrière la fenêtre, comme si on était dans une espèce de bulle, même aussi dans la chanson We have to scream louder. Comme si on était à l’extérieur, avec un regard qui constate, d’un point de vue qui tente de s’abriter de la pluie, des orages. On se sent l’abri, à l’extérieur de cette ville que l’on constate.

Ghassan : Oui, j’entends ce que tu dis, mais tu vois, quand tu as dit distance, je me suis dit, qu’est-ce que je peux lui dire quant à ce mot. Je dirais que c’est l’impossibilité de s’approcher. Et puis quand tu filmes, même si c’est avec un téléphone, tu as quand même un écran entre toi et ce qui est. Personne ne voit comme dans la vie. Même si tu t’approches au plus près, ça reste un écran entre toi et ce que tu filmes. Ce qui m’aide beaucoup, je prends tout le temps des écouteurs qui me permettent — pour en revenir à ton mot — d’être dans cette distance, pas seulement pour me protéger, mais aussi pour mieux voir.

Maëlle : Vous avez ouvert en tout début de présentation la question de l’obsession que je trouve très intéressante chez tous les artistes en général, et du coup, ce serait quoi votre obsession dans le cinéma ?

Ghassan : On en finit plus de creuser en fait, dans l’espoir que ça nous creuse nous aussi, tu vois ? Disons que je suis dans l’obsession de ne surtout rien prendre pour acquis. Alors Godard m’a appris ça, mais aussi James Joyce… de grands écrivains, des musiciens m’ont appris que rien n’était acquis. Donc l’obsession c’est… est-ce que je suis vraiment en train de voir ce que je filme, par exemple ?

Il y a une phrase de Samuel Becket que j’adore : « la forme est le contenu, et le contenu est la forme ». La première fois que je l’ai lue, je me suis dit : « il a tout compris ». Il y a une autre phrase magnifique de lui que j’ai mis dans Une rose ouverte, un essai que j’ai fait, lié à des écrits de Rosa Luxembourg en prison : « essayez, ratez, essayez de nouveau, ratez de nouveau », ou ratez mieux. Et donc j’ai cette obsession, cette peur : est-ce que je vais vraiment au plus loin ? L’horizontalité, la profondeur, aller au plus loin que je puisse dans les eaux profondes. Jusqu’où je peux pousser ? Et le temps de tournage est un temps primordial, il permet de « voir » ce que l’on n’imaginait même pas, ce n’est pas un temps d’exécution.

Un autre territoire

Notre Musique (Jean-Luc Godard, 2004)

La Valée (Ghassan Salhab, 2014)

Ghada : Je pense aussi qu’avec tes films, il y a, peut-être pas une obsession, mais une interrogation constante de ton rapport au monde, à l’espace, que ce soit Beyrouth, ou quand tu quittes Beyrouth, avec tes films qui s’intitulent La Montagne, La Vallée et La Rivière, avec tes essais comme tes fictions…

Ghassan : Godard dit (dans brève rencontre…) une très belle phrase sur Notre Musique qu’il a tourné à Sarajevo : « personne n’est à sa place ici ». Je me demande toujours si toute chose est à sa place quand je fais un film. Alors c’est vrai que je suis obsédé par l’espace. Quand je filme Le Dernier Homme, à propos de ce médecin qui devient progressivement vampire, il y a ce parcours du jour à la nuit et une fois qu’on entre dans la nuit, on n’en sort plus. Alors là, c’est une affaire de territoire. C’est quoi, un même territoire, la nuit ? Quand je marche la nuit dans cette ville que je connais pourtant si bien, et bien je ne la reconnais presque pas. J’avoue que d’une manière presque pernicieuse, ça m’intéresse que ce territoire familier se transforme en un autre. Il ne faut pas oublier que je ne suis pas né ici. Je viens du Sénégal et j’y ai grandi. Il y a donc eu déplacement de Dakar à Beyrouth, puis pendant très longtemps Paris et Beyrouth, l’un et l’autre, puis Beyrouth. Ma vie est affaire de déplacement. Mon regard en a forcément été affecté, mon rapport au monde, aux autres, aux choses, comme une sorte de décalage permanent.

J’ai sûrement une obsession du territoire, de l’espace. Dans La Vallée, film qui se passe dans la Bekaa, il y a une grande cuisine où l’on se retrouve souvent, avec de grandes fenêtres. L’extérieur est donc très présent. Les gens de la Bekaa, pour se protéger de l’hiver, ont plutôt de petites fenêtres, très petites, même. J’ai dit au chef décorateur [Hussein Baydoun] : on va oublier le réel et construire la cuisine qu’on veut, des baies vitrées, presque. Et il a eu cette formidable idée de fenêtres horizontales, qui s’ouvrent vers le haut. Il a ajouté de l’horizon à l’horizon. Il y a cette particularité dans la Bekaa, c’est un vaste territoire, avec quand même deux chaines de montagnes qui la délimitent. L’horizon est doublement bouché. Je voulais que cette sensation soit là, tout le temps. De même pour le son, il y a un vent assez permanent là-bas, qui m’a fait penser au souffle de l’orgue. J’en ai parlé à Cynthia Zaven, une amie musicienne et compositrice qui est allée jouer, enregistrer dans une église abritant le plus vieil orgue à Beyrouth. L’espace m’amène tout autant vers des sons, des sonorités… C’est ça qui m’intéresse, ce que ça enclenche, qu’est-ce ça déclenche, vers quoi ça m’amène.

Notes

- Cours sur les pratiques artistiques contemporaines au Liban du programme de master en cinéma à l’IESAV (Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques, Université Saint-Joseph, Beyrouth), consacré en partie à des rencontres avec les artistes du corpus. ↩

- Ayam Beirut Al Cinema’iya (Beirut Cinema Days), Festival de cinéma arabe bisannuel qui programme depuis 2001 des films indépendants : https://www.beirutdc.org/ayam. ↩

- Texte d’introduction d’un dossier publié pour l’occasion, Nour Ouayda, « Combien d’entre nous ? », Hors champ, Novembre-décembre 2017, https://horschamp.qc.ca/article/combien-dentre-nous. ↩

- Hanane Hajj Ali est dramaturge, écrivaine et metteuse en scène de renom au Liban et dans le monde arabe. Elle enseigne à l’IESAV-USJ dans le programme de Master en théâtre. ↩

- Le 17 octobre 2019, un mouvement de contestation inédit a éclaté au Liban avec des manifestations massives qui se sont étendues dans tout le pays en signe de protestation contre la corruption et l’échec du gouvernement à trouver une solution à la crise financière qui s’annonçait, et qui l’a depuis plongé dans la plus grave crise de son histoire. ↩

- Festival Arsmondo Liban 2, Opéra national du Rhin, saison 2020-2021. ↩

- Après la double explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020 ↩