Tombeau pour A.K.

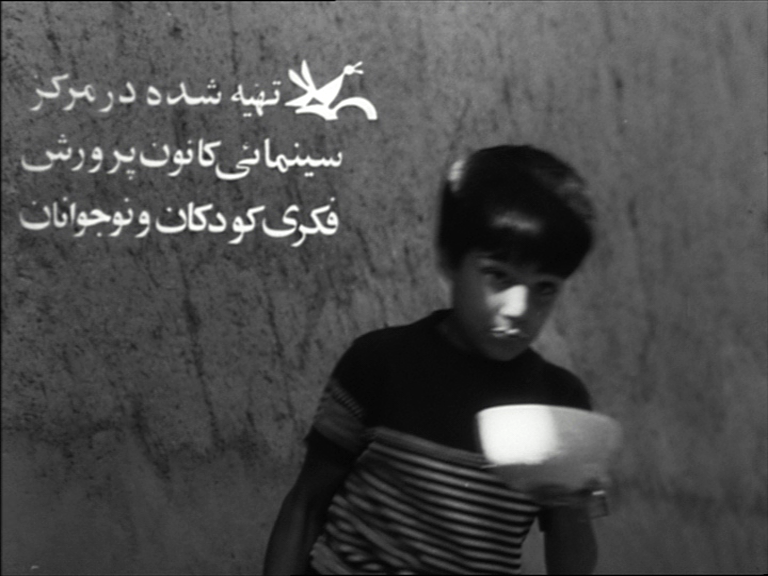

On annonce le décès d’Abbas Kiarostami, le 4 juillet dernier. En plein été, une nouvelle qui nous arrive en temps de vacances, un peu hors du temps, et que l’on se donne le loisir de presque ignorer. Nous ressentons, là, sur le coup, bien sûr, un vif pincement. On le savait malade, il était plongé dans un coma. Un cancer. Son dernier film, peu remarqué, datait de 2012. Depuis, peu de nouvelles. Jusqu’au 4 juillet 2016. « Décès du cinéaste iranien Abbas Kiarostami ». On voit ce visage, avec ce sourire serein de sage éternel, ses lunettes fumées, rejoindre cette étrange procession de morts, tantôt anonymes, tombés en masse, par petite grappes, depuis des mois, et qui jouent du coude médiatiquement avec les décès de ces « personnalités », grandes ou petites qui se bousculent au portillon du néant (Wiesel, Bley, Boulez, Conrad, Eco aux côtés des Bowie, Prince, Cimino, et consorts). Et puis Kiarostami. Mort parmi tous ces morts. En étrange compagnie de cinéastes, avec Jacques Rivette, Chantal Akerman, Tony Conrad, un peu Cimino, très peu Scola. Une nouvelle que l’on reçoit sur le coup avec un idiot « Oh ! Non, pas lui aussi ! » Et on le retrouve embaumé joliment sur notre « mur » où s’épinglent en vitesse des photos de Close-up ou du Goût de la cerise, et puis d’autres captures d’écran, extraits, hommages, anecdotes, courts poèmes, entrevues, qui ressurgissent. Et puis la vie continue bien sûr, la nouvelle se dissipe, recouverte par ce cortège d’horreurs, de banalités et de beautés qui en forme le lit. Et puis l’émotion nous reprend devant cette image apparue quelques jours plus tard, lors des funérailles à Téhéran, non loin de ce célèbre institut Kanun où il fonda en 1970 le département de cinéma qu’il dirigera pendant vingt ans, et au sein duquel furent réalisés certains des plus beaux films du monde destinés « aux enfants et aux jeunes adultes », selon l’expression consacrée, du Pain et la rue à Devoirs du soir, de Bashu le petit étranger au Coureur. Là s’étaient amassés des centaines d’amis, des cinéastes, des acteurs et des actrices, de dignitaires et des cinéphiles, un petit peuple éploré groupé autour d’un cercueil drapé et des portraits imprimés. Défilant à l’ombre des arbres. En voyant ces images, je repense à la fin du Goût de la cerise, au mystérieux trou en haut de la butte dans le Vent nous emportera, à la sublime scène du cimetière dans Au travers les oliviers, à tous ces morts qui hantent les décombres dans Et la vie continue, au linceul drapant ce misérable corps d’enfant mort dans ABC Africa et qu’on emporte sur une civière, à cette fourmi emportant un grain de riz au fond de sa fourmilière, à la fin de Ten on Ten, etc.

Il y a une modalité contemporaine du deuil, frappante depuis quelques temps, qui consiste, une fois qu’une mort est annoncée, à faire immédiatement surgir, des voûtes de la mal nommée mémoire du Web, phrases, extraits de films, clip, moments choisis, résumant ainsi dans un montage plus ou moins fulgurant (selon l’idée consacrée par Pasolini) le récit d’une vie. Mais il me semble que la nouveauté du procédé consiste moins à résumer en une hagiographie iconographique le parcours d’un individu — c’est ce que font déjà depuis des lunes les bulletins de nouvelles — que nous permettre de revivre l’impact de cette vie et de cette œuvre sur sa propre vie, et en partager un fragment singulier et marquant. C’est il me semble ce que ce geste de mise en partage d’une archive, d’une image, d’un poème, d’un extrait retrouvés sur le Web signifie : « j’ai été touché par la grâce singulière de cet être qui vient de mourir et je veux que vous sachiez la place qu’elle a occupée dans ma vie », ou « je suis de ceux que cette mort touche, parce que son œuvre fait partie de ma mémoire, qu’elle a façonné ma sensibilité ». Ce geste est aussi une manière de faire communauté, de créer du lien, et c’est peut-être la technique que nos sociétés ont découvert pour accélérer le travail de deuil, en l’inscrivant dans un rituel social paramétré qui en condense la présence dans l’actualité (de la même manière que les funérailles ou, d’une autre manière, les jours de deuil, sont une manière d’encadrer, mais aussi de border, de fixer des limites à la douleur). En d’autres mots, c’est un rituel conçu pour nous permettre d’oublier et de passer rapidement à autre chose.

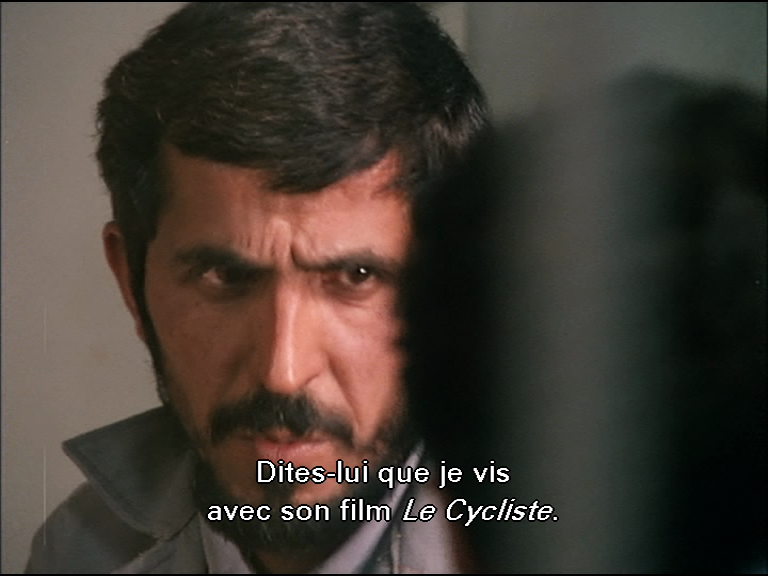

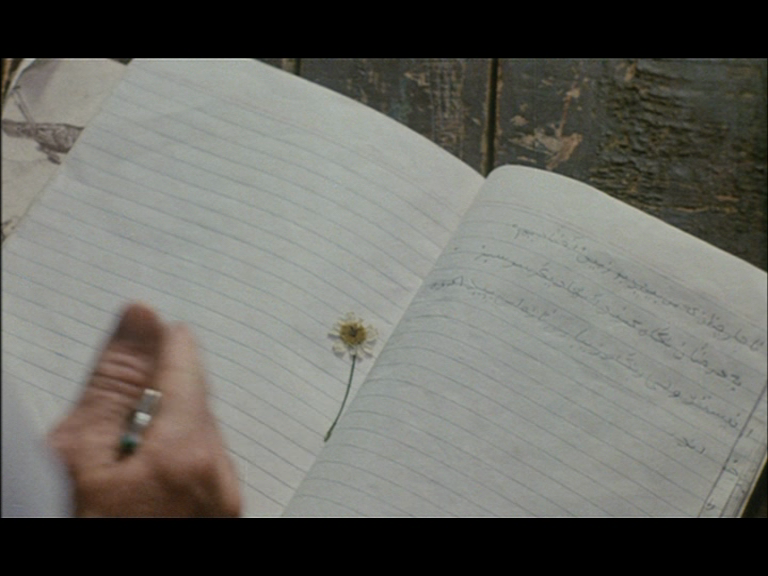

La mort, on le sait, affecte l’archive en l’inscrivant dans une autre temporalité ou, mieux, en révélant sa temporalité profonde : toute archive nous parle depuis la mort, et toute nouvelle mort qui nous touche en est le rappel. Il en va de même pour la mémoire. Soudain, avec la mort, remonte le fragile édifice qui se construisait en nous à notre insu, où s’échelonne à chaque étage et dans chaque pièce, à chaque pierre, des instants décisifs de notre relation avec cette chose curieuse qu’on appelle, dans ce cas-ci, une œuvre. L’image de Sabzian, accroché au scooter de Makhmalbaf avec son pot de gerberas, est bien une métonymie capable d’incarner à elle seule la grâce poétique de son cinéma, elle renvoie aussi à notre point de contact avec ce film, cette scène, ce moment particulier de notre cinéphilie, en éveillant le dépôt sensible qui s’est accumulé dans notre mémoire. En revoyant ces taches rouges se détachant sur une veste bleue et une barbe, ce bouquet soudain devenu funéraire, comme si c’était sur la tombe de Kiarostami que les deux hommes se dirigeaient émus, je réalise peu à peu qu’il y a déjà vingt ans que cette œuvre m’accompagne. Le 4 août, surpris de réaliser que cette mort est passée presque inaperçue et qu’elle n’a causé aucun soubresaut dans la revue dont je m’occupe, je m’attèle à un texte.

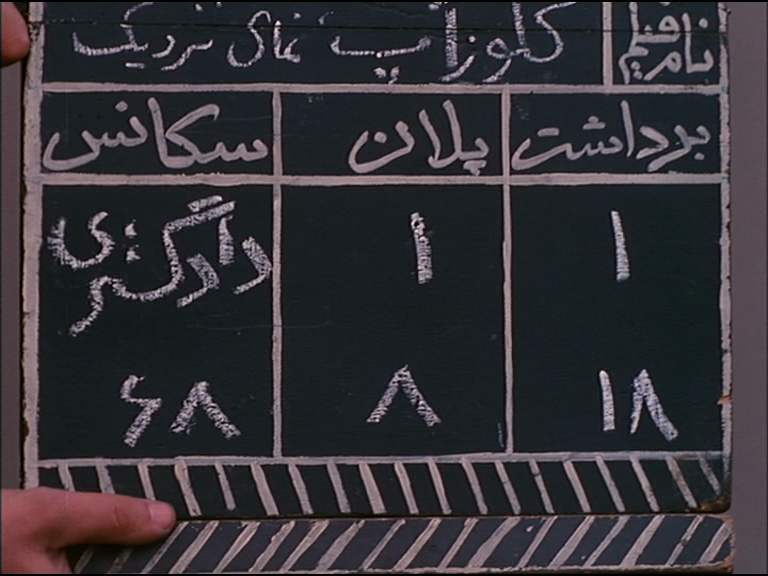

Pour beaucoup de ma génération, le premier contact, tardif, avec l’œuvre de Kiarostami, est survenu avec Le goût de la cerise, l’été de sa Palme d’or à Cannes, en 1997, vu au Cinéma du parc (Le ballon blanc de Panahi, que Kiarostami avait scénarisé, nous avait déjà soufflé quelques mois auparavant : comète dont on allait bientôt découvrir la constellation d’où elle émanait). Porté par le choc qu’avait produit ce film, nous nous sommes lancés dans un infini travail de rattrapage, dès lors qu’on prenait acte que, derrière Le goût de la cerise, s’étalait plus de vingt cinq ans de films plus ou moins invisibles, les uns plus beaux que les autres quand d’aventure ils nous arrivaient d’en happer une copie pirate en VHS (même aujourd’hui, malgré la masse tout à fait imposante de films disponibles dans des belles versions, il demeure impossible de voir une copie à peu près décente de certains de ses films réalisés au sein de Kanun, que ce soit Le rapport, Couleurs, Deux solutions pour un problème, La solution, et nous devons nous contenter souvent d’horribles dérivés magnétoscopés). Je me rappelle avoir dévoré le dossier des Cahiers, en 1995, « Kiarostami, le magnifique », en me disant qu’il n’était pas trop tard pour rattraper le train en marche, de rattraper tout ce qu’on avait commencé à écrire sur son cinéma… ce qui est désormais impossible (après Ishagpour, Bergala, Nancy, Rosenbaum, Naficy. Dabashi). Et puis, surtout, de pouvoir voir les films à mesure qu’ils sortaient, de suivre une pratique parfaitement vivante. Pour la première fois peut-être, éprouvais-je à ce point le sentiment, en comprenant la déferlante de films géniaux venus d’Iran depuis la fin des années 1980 et que je découvrais avec avidité au fil des festivals (Naderi, Beyzaï, Makhmalbaf), d’assister à un véritable mouvement, une « école » (cohérente, diversifiée, avec des couleurs et des tons variés) qui bouleversait, tout en consolidant, un ensemble de certitudes, peut-être encore informes, sur les puissances propres du cinéma, l’enjeu de la réflexivité, la mise en scène, le réalisme, le macédoine fiction/documentaire (et ce, bien plus qu’avec la bande de prestidigitateurs danois qui nous avaient lancé de la poudre aux yeux quelques ans auparavant et qui m’avaient, je devais bien me l’avouer, à l’époque un peu séduit… mais comment faire tenir la mièvrerie psychologique férocement conventionnelle et banale, au final, d’un Festen, devant la douce fracture qu’engendrait un film comme Close-Up dans l’histoire du cinéma ?).

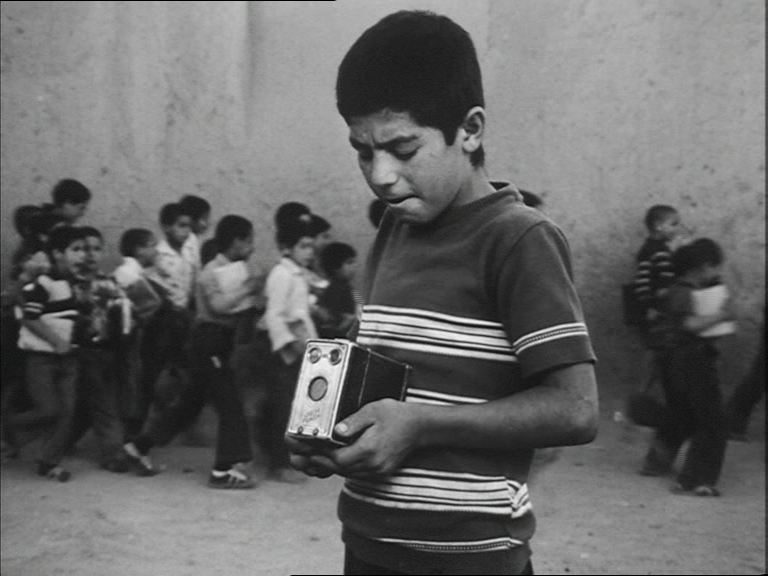

Et au centre de ce florilège, de cette masse de films calmes et beaux, bien sûr, l’œuvre de Kiarostami, dans un écrin à part. Me rappeler la première fois où je vis Close-up, lors d’une projection organisée par Hors champ (merci Nicolas, Simon) au 460 Ste-Catherine, là où jadis l’équipe possédait des locaux, et l’état de sidération dans lequel ce film me plongea (comme à chaque fois que je l’ai programmé depuis, dans mes cours ou à la Cinémathèque). Découvrir Où est la maison de l’ami? dans un cours de maîtrise à Concordia, puis assez vite les deux autres volets de la trilogie, Et la vie continue et Au travers des oliviers (presque impossible à voir à l’époque). Au fil des films qui s’accumulaient, on voyait se former la carte d’une œuvre en origami, amovible, faites de plis et de replis infinis, qui changeait constamment de sens et de forme selon l’angle par lequel on décidait de la prendre, de la replier. Puis vint Le vent nous emportera, à Ex-Centris, ample, sublime. Se souvenir d’y avoir perçu nettement un point d’aboutissement, mais aussi une crête, la possibilité d’une bascule, comme au haut de ces collines que l’on trouve dans ses films et que ses pauvres voitures doivent gravir dans un crépitement de sable et de cailloux, alors que l’horizon qui se dessine de l’autre côté se laisse à peine deviner. Et soudain apparurent les œuvres vidéo, à commencer par l’étrange ABC Africa, son premier film tourné en numérique, et puis le remarquable Ten, avec son dispositif effroyablement simple, qui plaçait la parole, la ville et une poignée de visages inoubliables aux commandes, avec en arrière fond la capitale de Téhéran qui jouait les figurants (je me souviens avoir vu coup sur coup au FNC, cette année, Ten et La vie nouvelle de Grandrieux, et avoir été hanté pendant des jours par l’idée que je pouvais jouir de deux possibilités aussi distendues de ce qu’on appelle le cinéma). Avec Ten, rarement, je crois, avait-on vu dans l’œuvre d’un cinéaste une rupture esthétique (qui coïncidait avec une rupture de médium et le passage au numérique) se marier à un tel effet de continuité (réussir à produire un film aussi radicalement différent, et en même temps, parfaitement familier). Et peu à peu, à mesure que des nouveaux films apparaissaient, comme des grâces, on découvrait les œuvres plus anciennes, à la faveur de rétrospectives, de ressorties en salle ou en DVD, Le passager, Le pain et la rue, Devoirs du soir, La récréation, Expérience, des curiosités retrouvées dans les voûtes de la Cinémathèque et qu’on se plaisait à programmer, comme ce Couleurs, un film éducatif sur les couleurs, tourné en 1976, complètement délirant.

Grâce à Kiarostami, et avec l’aide d’amis iraniens que l’amour pour cette œuvre avait mis sur mon chemin, je découvrais peu à peu tous ces films qui innervaient de leur influence sa propre œuvre : la poésie de Forough Farrokhzad et son film, indépassable, La maison est noire, les films de Sohrab Shahid-Saless, d’Ebrahim Golestan, de Parvis Kimiavi, de Dariush Mehrjui, de Nasser Taghvai, de Kamran Shirdel, d’Amir Naderi, tout autant que la poésie de Hafez et Sepehri, les enluminures persanes et les arts traditionnels en Iran. S’ouvrait ainsi toute la folle moisson du cinéma iranien des années 60 et 70, en fiction comme en documentaire, et les multiples vases communicants entre tous ces films du passé et la création contemporaine dans ce pays façonné par les contradictions et les paradoxes. Et Kiarostami était le liant qui permettait de faire tenir tous ces îlots en une mosaïque colorée. Il était aussi celui qui ne cessait de féconder le présent et d’ouvrir l’avenir pour d’autres, d’Iran et d’ailleurs. Avec les années et la notoriété, qui lui conféra un statut de vedette internationale (classe de maître partout dans le monde, expositions, présidences de jury, doctorats honorifiques et prix), lui donnant une plus grande liberté de créer en dehors de l’Iran, on découvrait un cinéaste capable d’articuler le passé le plus lointain avec les tendances les plus pointues de la création artistique mondiale. C’est un des premiers cinéastes, déjà bien fermement établis, à avoir embrassé avec un succès étonnant les possibilités de cinéma numérique, des installations en galerie et dans les musées, à travers toute une série de films-dispositifs hybrides, depuis le début des années 2000, comme Five, Sleepers, Shirin, Looking at Tazieh, l’exposition Erice-Kiarostami au Centre Pompidou, etc. La souplesse de son génie et son intelligence de cinéaste l’ont amené parmi d’autres choses à tâter du côté de la mise en scène d’opéra (on dit le plus grand bien de son Cosi fan Tutte présenté à Aix en 2008), mais aussi du cinéma de fiction en apparence plus conventionnel (le sketch qu’il signera dans Tickets aux côté d’Olmi et Loach), parfois adoubé par la présence de vedettes internationales comme Juliette Binoche dans Copie Conforme (co-scénarisé avec Jean-Claude Carrière), ou des stars japonaises comme Denden, Rin Takenashi et Ryo Kase, dans Like Someone in Love, son dernier film (remarquable), et le deuxième long métrage qu’il tournera en dehors de l’Iran.

Au fil du temps et au contact des innombrables formes d’art qu’il a pratiquées (on peut mentionner bien sûr la poésie et la photographie), une même acuité du regard (on sait qu’il a été contrôleur routier au début de sa carrière), une économie extrême, où on dit un maximum de choses avec un minimum de signes (on sait qu’il a commencé sa carrière comme publicitaire), le génie des scénarios simples (un homme qui veut se suicider cherche quelqu’un pour enterrer sa dépouille ; un enfant rentre chez lui, un pain sous le bras, mais un chien errant, lui bloque le passage, etc.), une absence totale de fard, de pose, de préciosité (sa poésie tend vers le minimalisme du haïku, sa photographie, le dénuement d’un paysage vide, piqué de quelques traits, un arbre, un dos, une bestiole). Et en même temps, cette œuvre est un abyme de complexité et de profondeur, un labyrinthe impossible à circonscrire, où chaque facette qui la compose peut tour à tour être une fenêtre, un miroir, un cristal, un vase de porcelaine brisé. Une œuvre capable des plus profonds silences, mais capable aussi de déployer des joutes rhétoriques (dénuée de toute enflure) qui confinent au vertige tant les dialogues s’enchaînent et s’enroulent sur eux-mêmes à l’infini. L’œuvre de Kiarostami fait partie d’une des rares œuvres de cinéma de l’après-guerre que l’on peut dire sans faille (aux côtés de celles de quelques vieux maîtres comme Bresson, Hou Hsiao-Hsien, Tarkovski, de Oliveira), composée de films possédant tous une même tenue, et ponctuée de petits sommets, qui sont aussi des seuils, qui viennent redistribuer à chaque fois les cartes et les pièces du jeu.

Tout son cinéma est habité par une certaine forme de confiance dans l’humain: son intelligence, sa sensibilité, et ce, qu’il s’agisse de l’humanité que l’on côtoie dans ses films ou qu’il y accueille, en tant que spectateurs. Son cinéma, pour cette raison sûrement, a ranimé la foi dans les puissances du cinéma, comme s’il s’autorisait bêtement à recouvrer cette innocence, cette absence de malice et de cynisme des débuts, en nous donnant la chance d’être, à nouveau, simplement émerveillé par le hasard du trafic, le bruissement du vent dans les feuilles, la course hasardeuse d’une bonbonne d’aérosol, une fenêtre ouverte sur un paysage. Repenser à ses films, leur rendre hommage, consiste peut-être aussi à déplier le système de correspondances qui en forme l’échafaudage, le tissu, la cohérence, et retrouver tous ses moments, solidaires, que l’on porte en nous, comme autant de talismans protecteurs, dans le silence placide et discret où on les retrouve, au delà des mots, des analyses, de tout ce qu’on a pu en dire. Retrouver la simplicité et la force de tout ça. Quelques cailloux, pour mémoire, au hasard, en guise de tombeau. Comme pour dire merci AK.

Voici, pour mémoire, quelques articles publiés dans Hors champ portant sur Abbas Kiarostami:

Pier Philippe Chevigny, “[Cinéma, année zéro. Five et la monstration à tempo moderne d’Abbas Kiarostami->481]”, février 2012.

André Habib, “[Sur quelques photographies d’Abbas Kiarostami->473]”, février 2012.

André Habib, “Grosse déprime”, septembre 2006.

Gérard Grugeau, “Les jeux du cirque, septembre 2006.

Shahin Parhami. “[Une discussion avec l’artiste: Abbas Kiarostami]”, juin 2004.