Si avec les deux mains nous nous saisissions de la surface d’une eau blanche…

Ce texte est présenté dans la cadre de la série ÉMERGENCE, organisée et présentée par [la lumière collective->www.lalumierecollective.org], en collaboration avec la revue Hors champ[[ De nuit, la lumière collective est un microcinéma qui projette des films, des vidéos et du cinéma élargi produits par des artistes locaux et internationaux. De jour, la lumière collective est un studio d’artistes et un espace de résidence avec plusieurs ressources permettant de travailler et expérimenter sur divers supports d’images en mouvement. Le collectif est dirigé par des artistes et conservateurs locaux qui croient en la création d’œuvres et d’espaces cinématographiques sur une échelle humaine. Nous facilitons des évènements afin de rassembler les gens. Nous créons des liens pour répandre et revitaliser le cinéma.

La lumière collective est ancrée dans le local, le physique, l’ici et maintenant.

En ce moment de connexions virtuelles et distanciation physique, nous avons transformé notre espace de projection en un espace virtuel, tout en conservant la connexion locale.

ÉMERGENCE est la version en ligne adaptée des activités concrètes prévues par la lumière collective. L’amour en ligne à l’époque de COVID.

Au lieu de tout simplement décharger les films et vidéos proposés en ligne, la lumière collective a sélectionné une œuvre par artiste et a demandé à ce qu’un écrivain local s’implique avec cette œuvre.

ÉMERGENCE est une nouvelle combinaison, une connexion locale, un engagement pour contrer la séparation.

Nous sommes impatients de vous voir de l’autre côté.

EMERGENCE est présenté avec le support du Conseil des arts du Canada. ]].

Si avec les deux mains nous nous saisissions de la surface d’une eau blanche, qui isolée brille sur le fond nocturne d’un ciel tout noir, puis s’il se pouvait que comme en un rêve nous redressions cette surface à la manière d’un grand miroir, bien droit et lourd devant nous, et qu’enfin nous rapprochions son reflet indéfiniment de notre œil, comme pour s’y plonger — que cet œil soit ici indifféremment mécanique ou biologique —, alors ce à quoi nous aboutirions à la fin de ce geste, au fin fond conjoint du miroir et de l’œil, ce ne serait plus que le point de fuite où s’évanouissent, sur les rebords du champ visuel et par-delà, les hommes et les choses derrière nous, jusqu’à rejoindre le point aveugle qui en creux rompt avec la vue. Ce sont là deux plans que l’on trouve en effet dans les films de Telemach Wiesinger : Motor (2011) et Europa (2012), deux films apparentés à plus d’un titre à Passage (2008). Une réflexivité qui voudrait aller au-delà de ce point, où les choses se plient avant de disparaître, comme s’agenouillant en guise d’adieu ou de prière, et où la vue suit la tangente naturelle de sa disparition, une telle réflexivité devra toujours procéder par détour et par ruse. C’est ainsi qu’avec quelque malice, l’on pourrait définir l’idée du film-poème : au bout de ses peines, la réflexion qui jusqu’ici avait emprunté la voie aride de l’abstraction prend finalement ses cliques et ses claques pour retourner de par le monde. D’autres aventures l’y attendent, cependant qu’elle ne saurait abandonner derrière elle ni la réflexivité ni l’abstraction. C’est là l’histoire d’une abstraction qui voulut se faire concrète. Et, comme au pays des contes, le détour qu’elle doit emprunter ressemble comme deux gouttes d’eau à son point d’arrivée. — Le schéma le plus courant de l’abstraction, qui certes apporte un grand nombre de bienfaits, mais qui comporte en même temps un nombre au moins aussi important d’inconvénients, ce schéma est celui d’une décantation puis d’une réduction formelle de l’objet par le sujet connaissant. De manière dérivée, on qualifiera une pensée d’abstraite — entendu qu’elle l’est trop — lorsque celle-ci ne prend même plus la peine d’en passer par l’objet, et jusqu’à lui faire violence, soumet celui-ci aux fins qui sont les siennes. Or, l’abstraction du film-poème Passage est tout autre. Plus paradoxale, elle suit les lignes croisées d’une dialectique singulière, tout particulièrement adaptée à l’image filmique. Il s’agira de plonger dans l’objet sensible, de s’y submerger, avec la conviction qu’une idée matérielle doit y loger, et maintenir cette conviction à la manière d’un souffle que l’on retient, à s’exposer longuement à la résistance de l’objet, à son langage muet de chose muette, dans l’espoir — qui constamment déçu et constamment renaît — que le médium du film puisse accoucher l’objet de l’idée dont il est grosse. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dans Passages, au croisement et à la superposition de plusieurs images, on croit reconnaître l’esquisse d’un tableau cubiste. Que toutes les apparences puissent enfin se réunir autour de l’idée, qui prend la figure d’une mère enfin retrouvée auprès de laquelle viennent se rassembler ses petits. Ici, la longueur des plans se rapproche subtilement de l’acte de description poétique, son envers imagé, où prolonger toujours plus son regard sur les choses — le tenir — c’est en même temps appeler les choses à répondre de leurs mille petits yeux scintillants qui clignotent.

Passage (Telemach Wiesinger, 2008)

*

L’idée matérielle peut être sensible, elle peut aussi être historique. Mais il n’est pas de coordonnées sensibles qui ne soient en même temps historiques, et pas de moment historique qui ne s’inscrive finalement sur la face sensible des choses. Les coordonnées de Passage, aussi réduites soient-elles, sont placées en un point où précisément se rencontrent histoire et immédiateté. Quelle est donc cette idée que nous croyons y voir? — Il y eut dans les années 1970 une série de brèves émissions pour enfant réalisée par Harun Farocki (Einschlafgeschichten 1-5), où l’on pouvait voir deux petites filles qui dans leur lit juste avant de s’endormir, se faisaient l’une à l’autre des questions au sujet de ce qu’elles étaient en train d’imaginer. Voici quelques-unes des réponses qu’elles se donnaient, tout en les mimant : un pont se rabattant comme deux bras, un autre qui tourne comme un carrousel, un bateau navigant sur une route au-dessus d’un canal, puis un bateau dans un ascenseur, ou encore un bateau avec des dents. Le film de Wiesinger ressemble aux rêves que les deux petites sœurs font à la fin du film, lorsqu’elles se sont endormies. Et si les réveillant, on inversait le jeu en leur demandant l’idée du rêve qu’elles faisaient à l’instant, l’une pourrait commencer par répondre — une première proposition surgissant de l’idée prismatique à laquelle conduit l’interprétation du rêve — j’ai vu des passages se croiser les uns les autres. Le passage du jour et de la nuit sur le passage de l’eau. Et l’autre sœur pourrait renchérir : et que ce sur quoi l’on passe peut à son tour passer. Et puis la première, sitôt encouragée d’aller plus avant, de s’exclamer : qu’il doit sans doute y avoir un passage secret, un passage durable entre ce qui passe et ce qui fait passer. Et enfin, d’une voix qui tout à coup se fait plus basse, l’autre sœur de conclure en guise d’interrogation : que l’on doit pouvoir s’installer dans ce qui passe. — S’attacher à ce qui passe, s’y installer, vouloir l’éterniser, ce fut toujours l’une des motivations centrales de l’écriture poétique.

Bedtime Stories (Harun Farocki, 1977)

Le film Passage a quelque chose d’une élégie graphique. Le cinéma a sur son corps d’image mouvante cette idée sensible, une sorte de sagesse excédée que l’on devinerait dans les cris sourds de ces vieux ponts qui bougent : les choses qui passent et se perdent pourraient être sauvées par des images qui passent et se perdent aussi. Le médium apparaît de lui-même dans son objet parce que tous deux ont trop de choses en partage. Sur le fond d’un ciel où s’évanouissent en ondulant de fins nuages, une pellicule en vieil acier défile et découpe le ciel en cadres successifs. L’un des coins de l’image est assombri. Passage s’est saisi de son objet en cherchant à s’apercevoir soi-même, mais s’apercevoir soi-même, c’était justement se saisir de son objet, l’isoler comme un schème puis le remplir d’images. Voilà la ruse. Wiesinger s’y est rigoureusement tenu, comme un rescapé des flots s’agrippe fermement à la rive sur laquelle il s’échoue in extremis. Jusqu’à exclure tout ce qui passe, tout ce à quoi justement ces constructions monumentales et ces embarcations étaient vouées, ce à quoi elles devaient leur existence et auquel elles devront leur déclin. Leurs milieux sont purifiés. Affranchis des êtres humains comme des marchandises, ils ne sont plus qu’une ombre trouble, des spectres, aspirés vers un ailleurs quelconque. Libres de la mer et de la terre, toutes deux ne sont convoquées que pour constituer ensemble la rive et l’endroit où ça passe. La terre est pour ainsi dire sans nom ni frontière. Paradoxalement, la mer ne s’y trouve pas non plus, ni faune marine, ni rêve de voyages infinis, ni rêverie qui se promènent sur le battement des flots, ni fantasme d’aventures et de dissolutions.

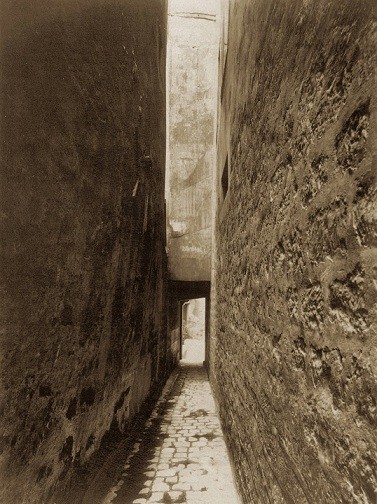

On a pu comparer les films de Wiesinger à ceux de Dziga Vertov et de Walter Ruttmann, et on peut assurément y discerner quelques ressemblances, mais c’est peut-être davantage du côté des anciennes photographies d’Eugène Atget que l’on trouverait un regard apparenté, chez qui les images présentent des milieux urbains et des intérieurs où vivent les hommes, mais où cette vie précisément s’est momentanément absentée, laissant entrevoir dénudée un morceau de cette seconde nature qui toujours nous enrobe et nous enserre, avec laquelle nous faisons corps, apparaissant ici isolée et simplifiée comme sur les planches d’un ouvrage d’histoire naturelle. Il s’agirait maintenant d’imaginer quelle serait la légende de ces images.

Entrée de la cour, 9 rue Thouin (Eugène Atget, 1910)

Parc de Saint-Cloud (Eugène Atget, 1904)